Археологические комплексы в Нижнетомском очаге наскального искусства

Автор: Бобров В.В., Ковтун И.В., Марочкин А.Г.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованиям археологических памятников в местах дислокации писаниц Нижнего Притомья

Петроглифы, поселения, неолит, эпоха бронзы и раннего железа

Короткий адрес: https://sciup.org/14521518

IDR: 14521518

Текст научной статьи Археологические комплексы в Нижнетомском очаге наскального искусства

Нижнетомский очаг наскального искусства охватывает нижнее течение р. Томи на участке протяженностью 47 км между д. Писаной Яшкинского района и г. Юргой Кемеровской области. По береговой линии р. Томи зафиксировано 8 местонахождений наскальных изображений: Томская писаница, Крутая 1,2, Новоромановская писаница, Вторая Новоромановская писаница, Висящий камень, Никольская и Тутальская писаницы. Значительно скромнее данный район представлен собственно археологическими комплексами: могильниками, поселениями и др. Исследование подобных объектов представляется чрезвычайно актуальной задачей, решение которой позволит уточнить культурно-хронологическую атрибуцию нижнетомских петроглифов.

Сейчас в Нижнетомском очаге наскального искусства исследовано или частично исследовано четыре археологических местонахождения вблизи петроглифических комплексов. Это поселение Писаная 1 у Томской писаницы (обнаружено В.В. Бобровым, исследовано И.В. Ковтуном), местонахождение Долгая 1, примыкающее к скальным плоскостям Новоромановской писаницы (обнаружено И.В. Ковтуном, частично исследовано А.Г. Марочкиным), поселение Долгая 2 у Новоромановской писаницы (обнаружено и частично исследовано А.Г. Марочкиным) и поселение Новороманово 2 у писаницы Висящий камень (обнаружено И.В. Ковтуном, частично исследовано И.В. Ковтуном и В.В. Бобровым). Кроме того, в 2009 году в 1 км от Новоромановской писаницы, на коренном борту А.Г. Марочкиным был обнаружен первый в этом районе курганный могильник Долгая 3.

Материалы, полученные в результате проводившихся с 1990 г. исследований вышеперечисленных комплексов позволяют сделать предварительные выводы о культурном облике населения, проживавшего на данной территории и о хронологии бытовавших здесь культур.

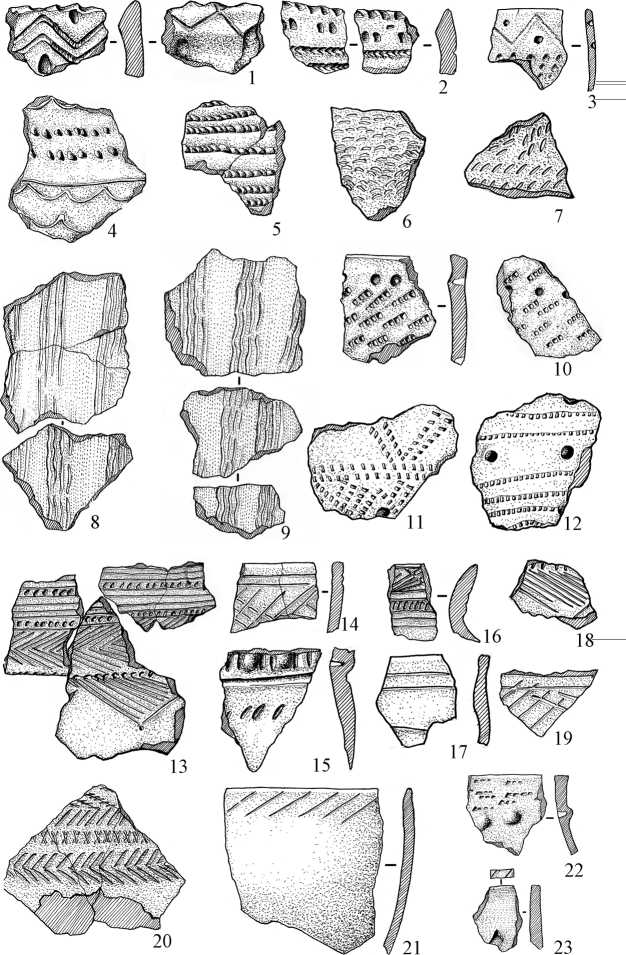

Писаная 1. Поселение расположено в 400 м вниз по течению р. Томи от Томской писаницы. Площадь памятника составляет не более 100 м кв. Исследован полностью. Получены материалы эпохи ранней (Рис.1, 1 ) и поздней бронзы. Позднебронзовый пласт представлен материалами ирменской культуры (Рис. 1, 2 – 9 ).

Долгая 1. Памятник расположен в устье р. Долгая (приток р. Томи), геоморфологически примыкая к Новоромановской писанице. Его местона- 214

Рис. 1. Керамика памятников Писаная-1 и Новороманово-2.

хождение приурочено к небольшой (25×8 м) «заплывшей» террасе, образованной на пологом понижении берегового склона, а рисунки писаницы выбиты на прибрежных валунах, подпирающих террасу с юга и востока. Каких-либо внешних признаков на поверхности не имеет. Площадь памятника, по данным разведочных шурфов, не превышает 150 м2. Раскопано 12 м кв. Находки из раскопа весьма многочисленны: более 300 осколков костей животных, 280 фрагментов керамической посуды, железный нож, изделие из рога лося, каменный наконечник стрелы листовидной формы, два скребка на крупных каменных отщепах, три предмета неизвестного назначения из углистого алеврита, несколько отщепов, бронзовый сплеск и насколько кусков металлосодержащего шлака. Типологический анализ орнаментированной керамики (110 фр.) позволяет выделить на памятнике хронологические комплексы эпох неолита (?) (Рис. 2, 1–5), ранней (Рис. 2, 6–7), развитой (Рис. 2, 8–12^^ и поздней бронзы (Рис. 2, 13–19^^, переходного от бронзы к железу времени (Рис. 2, 20^^, раннего железа (Рис. 2, 21–23) и средневековья. Характер залегания разновременных находок в слое соответствует хроностратиграфическому принципу [Марочкин, 2009].

Долгая 2. На правом берегу р. Долгой, также в приустьевой зоне обнаружено поселение (?) Долгая 2. В разведочном шурфе обнаружена керамика крохалевской культуры эпохи ранней бронзы, представленная фрагментами баночных сосудов, украшенных оттисками «под-текстиль» и редким «жемчужником» в зоне венчика.

Курганная группа Долгая 3 . На коренном борту правого берега Томи, в 1 км выше по течению от устья р. Долгой, зафиксирована курганная группа из семи округлых в плане насыпей, диаметром 7-10 м, расположенных в два ряда. Датировка и культурная принадлежность не определены.

Новороманово 2 . Поселение расположено в 300 м ниже по течению р. Томи от писаницы Висящий камень. Комплекс исследовался четырьмя раскопами общей площадью около 250 м кв. Получены материалы неолита, развитой и поздней бронзы, а также средневековья. Неолитический комплекс представлен на северо-востоке памятника компактным скоплением из фрагментов керамики очень плохой сохранности, отщепов, нескольких листовидных наконечников стрел и фрагмента каменного бифасного клинка. Немногочисленные фрагменты керамической посуды с гребенчатоямочным орнаментом, предположительно датируемые ранней фазой эпохи развитой бронзы, зафиксированы во всех раскопах. Одним сосудом представлена эпоха поздней бронзы (Рис. 1, 10). Случайно, вне раскопа, при рытье хозяйственной ямы на верхнем участке террасы обнаружен фрагмент самусьской керамики (Рис. 1, 11 ). К средневековью следует отнести немногочисленные фрагменты профилированных сосудов с декором в виде горизонтальных защипов, обнаруженные только на северо-восточном участке террасы. В центральной части памятника зафиксированы остатки углубленного в материк закрытого очага, а вокруг него – многочисленные куски металлосодержащего шлака. Кроме того, зафиксированы три древние каменные выкладки - конструкции. Все три сооружения не перерезают материк, имеют почти правильную прямоугольную форму, схожие размеры (длина 1,6–2,1 м при ширине 1–1,2 м, мощностью до 0,3 м) и ориентированы длинной стороной по линии север-юг. Подобные конструкции, но округлой формы, известны в Нижнетомском регионе на поселении Са-мусь IV [Васильев, 2007].

Рис. 2. Керамика памятника Долгая-1.

Наиболее информативная хронологическая колонка представлена материалами местонахождения Долгая 1. Самым представительным комплексом данного памятника является керамика самусьского времени, включая гребенчато-ямочную. Имеются фрагменты ирменских сосудов, что связывает этот культурно-хронологический пласт с ирменским комплексом поселения Писаная 1, на котором он является абсолютно доминирующим. Помимо этого, данные местонахождения, вероятно, связывают находки молчановской (тургайской) керамики на Долгой 1 и случайно обнаруженный фрагмент молчановского сосуда на Томской писанице [Ковтун, 2001]. Эпохой поздней бронзы, вероятно, датируется и археологически целый сосуд с Новороманово 2, сочетающий в своей орнаментации «таежные» гребенчато-ямочные мотивы и «степные» анд-роноидные элементы, представленные подтреугольными вдавлениями, а также вертикальной «елочкой» (Рис. 1, 10 ). Материалы развитой бронзы, происходящие с данного памятника, невыразительны, и ограничиваются гребенчато-ямочной керамикой и единственным, случайно найденным самусьским фрагментом. Тем не менее, это позволяет связывать указанный немногочисленный комплекс с одновременными материалами Долгой 1. Особый интерес представляют новоромановские каменные выкладки, конструктивно напоминающие выкладки с Самусь IV. Дальней шие раскопки этого памятника позволят уточнить состав его культурнохронологических комплексов.

Учитывая хронологию нижнетомских петроглифов, возможно предположить, что их ранний комплекс синхронен вышеописанным материалам ранней фазы эпохи развитой бронзы, представленным самусьской и гребенчато-ямочной керамикой. Не исключено, что на притомских скалах имеются петроглифы, одновременные или даже однокультурные ирменским древностям Писаной 1 и Долгой 1. Вероятность этого уже аргументировалась одним из авторов [Ковтун, 2001]. Полагаем, в Нижнем Притомье представлены и наскальные изображения эпохи раннего железного века. Эта идея В.Н. Чернецова имела свое продолжение и последователей. Но, предполагаемая рядом исследователей кулайская атрибуция новоромановских петроглифов пока не находит адекватного соответствия в материалах рассматриваемых археологических комплексов. Возможно, в данном случае речь может идти о синстадиальности наскальных изображений эпохи раннего железа и соответствующего археологического комплекса.