Археологические материалы интерстадиала сартанского времени из пещеры Каминная (Северо-Западный Алтай)

Автор: Маркин С.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье освещаются результаты комплексных исследований материалов, происходящих из осадков слоя 14б пещеры Каминная, относящегося к интерстадиалу сартанских (аккемских) отложений (MIS 2) Северо-Западного Алтая. Целью работы является представление разнообразных материалов по среде обитания и культуре ископаемого человека одного из этапов заключительной стадии верхнего палеолита Алтая. Разрез объекта образован аллювиальными и суглинистыми осадками, зачастую обогащенными продуктами дезинтеграции коренных пород. Рассматриваются вопросы стратиграфии, биостратиграфии, хронологии слоя. Показано, что седиментация слоя осуществлялась в условиях открытого лесостепного и степного ландшафтов с относительно холодными характеристиками. Индустрия слоя интерстадиала, имеющего ранг климатостратиграфического подразделения сартанского оледенения, содержит каменные серии артефактов заключительной стадии верхнего палеолита региона Алтае-Саянской горной области. Определены петрографические свойства каменного инвентаря, представлены типологические и технологические характеристики технокомплекса, основанного на параллельном расщеплении пород. В качестве заготовок использовались различные удлиненные и укороченные основы. В орудийных наборах характерно сочетание верхнепалеолитических и архаичных образцов артефактов. Здесь представлены разновидности скребел с брюшковой ретушью, анкоши. Значительные объемы набора орудий формируют ретушированные пластины, концевые скребки, в том числе с ретушью продольного края заготовки, есть долотовидные изделия, угловые резцы, единичные тронкированные сколы, проколки, мелкие сколы с брюшковой ретушью, микроинвентарь в виде пластинок с прямым притупленным краем. Выявленные материалы из осадков стадии интерстадиала образуют часть палеолитических индустрий заключительного этапа верхнего палеолита Северо-Западного Алтая.

Стратиграфия, биостратиграфия, заключительная стадия верхнего палеолита северо-западного алтая, каменные индустрии, петрографический состав горных пород, типология артефактов

Короткий адрес: https://sciup.org/145146654

IDR: 145146654 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0182-0188

Текст научной статьи Археологические материалы интерстадиала сартанского времени из пещеры Каминная (Северо-Западный Алтай)

Вышеобозначенный объект, расположенный в Усть-Канском р-не Республики Алтай, в долине ручья Пещерского, левого притока р. Каракол, в отличие от других памятников бассейна р. Ануй, районирован в средневысотном эрозионном среднегорье Алтая [Археология..., 1998]. Морфологический тип рельефа в районе карстовой полости определяется как эрозионно-денудационный, с характерным сочетанием слаборасчлененных плоско-увалистых аккумулятивных форм поверхности с резко врезанными склонами долин водотоков. Абсолютные отметки близлежащих к пещере водоразделов составляют 1500–1600 м, глубина расчленения – 600–800 м. Вблизи пещеры отмечается наличие пойменной и двух надпойменных (?) террас, расчленение которых затруднено в связи с развитием аккумулятивных склоновых образований, нивелирующих бровки и тыловые швы.

Пещера Каминная представляет собой галерейный образец карстовой полости, в устьевой части которой наблюдается расширение в виде грота, образующее центральную камеру. Последняя расположена в стороне от основного ствола пещеры, экспонирована на юго-восток, к рядом протекающему ручью, и возвышается над его уровнем согласно поверхности рыхлых отложений на 4–4,5м. Расстояние современного входного отверстия до береговой кромки ручья Пещерского – 22 м. Пещера перекрыта значительной толщей известняков, что резко ограничивает прямое воздействие на нее атмосферных осадков. Представляется, что пещерная полость заложена по особому структурному элементу – плоскости напластования коренных пород. Основную роль в образовании карста сыграли трещины, развитые по слоистости известнякового массива. Эндогенная часть пещеры образована карстовыми потоками, расширившими трещины по напластованию пород. Моделирование центральной камеры происходило в результате процессов эрозии в условиях водной среды и активного внешнего воздействия, связанных с изменением суточных и сезонных температур. Осадки пещерного заполнителя, вскрытые приустьевыми колонками, регистрируют обвальные и грубообломочные горизонты, лежащие в том числе и на коренных породах, образованные деятельностью внешних агентов выветривания и неотектоникой.

Первое зондирование поло сти произведено в 1982 г., этап стационарного изучения приходится на период 1984–1990 гг. За это время в пещере была установлена многослойность археологических материалов от эпохи палеолита до этнографической современности [Деревянко, Гричан, 1990]. В 1994 г. исследования стоянки были возобновлены.

Мощность плейстоценовых осадков в пещере достигает почти 7 м. Они содержат рыхлые породы, отражающие несколько циклов седиментации. Начальная стадия заполнения полости связана с образованием аллювиальной части отложений русловых и пойменных фаций (сл. 20–16а). По результатам палеомагнитных исследований отложения слоев 16ж–16а обладают обратной полярностью, не идентифицированной с каким-либо обратно намагниченным фрагментом шкалы геомагнитной полярности плейстоцена [Деревянко и др., 1999]. Следующий цикл осадконакопления иллюстрируют вышележащие суглинки, формирующие субаэральную часть толщи. Начало седиментации приходится на образования слабо пористого осадка, различающегося по оттенку заполнителя, объемами гравийных линз и дресвы (сл. 15/1, 15/2, 15/3). Далее по разрезу, с временным перерывом в осадконакоплении, следуют суглинистые образования (сл. 14а/1 и 14б/1), перенасыщенные дресвой и крупными обломками грубого материала, в котором выработана пещера. Хронологические параметры данной части разреза пока не определены. Выше этих осадков в пещере законсервированы отложения (сл. 14а, 14б, 12, 13, 11а, 11б, 11в, 11г) внешне суглинистого облика, включающие продукты дезинтеграции известняка (дресва, щебень, различные гранулометрические фракции грубого материала, в том числе глыбы, отвалившиеся от свода пещеры) и разнообразный по минералогическому составу материал (сланцы, песчаники и др.), поступавший в пещеру с внешней поверхности. Отложения залегают либо на коренных породах дна пещеры, либо консервируют монолиты рухнувшего свода (результат сейсмической активности региона, спровоцировавшей разрушение естественных полостей), либо перекрывают с временным перерывом среднюю часть субтерраль-ной толщи (сл. 14а/1 и 14б/1). Возраст прямо намагниченных отложений, представляющих осадки слоев 14а–11а, согласно многочисленным радиоуглеродным датам, распределяющимся в диапазоне 15350 ± 240 – 10310 ± 330 л.н., определяется как сартанский. Во время завершения аккумуляции осадков слоев 11 на части пещеры наблюдается их размыв, представленный структурами, заполненными гумусированными осадками (сл. 10в/1 – 10в/4, 10г). Перекрываются эти породы суглинистыми образованиями слоя 10а, для средней части которого имеются даты 8850 ± 120 и 8685 ± 100 л.н., относящие осадок к раннему голоцену. Последний цикл осадконакопления приходится на формирование тонкослоистых пород (различные подразделения слоев 9–1), представляющих чередование бежевых фосфатосодержащих и серых гумусированных супесей, образующих менее трети мощности рыхлой толщи пещеры. Радиоуглеродные даты этой части разреза распределяются в интервале 410 ± 65 – 5860 ± 75 л.н., что соответствует различным периодам голоцена.

Слой 14б представляет серовато-коричневый суглинок, включающий дресву, щебень и хаотично залегающие угловатые обломки известняка, занимающие до 70 % объема породы. Обычным является наличие в небольшом количестве плиточек сланцев, песчани- ков, мелких галечек кварцита и кристаллов лимонита по пириту. Небольшие фрагменты слоя выявлены лишь на участках восьми приустьевых квадратов пещеры и частично перекрывают часть обвалившегося свода. Из слоя происходит более 250 фрагментов костей крупных млекопитающих, из которых определены единичные образцы кабаллоидной лошади, косули, бизона-яка, сайгака, сибирского горного козла, лисицы, волка, барсука, пещерной гиены [Васильев, Деревянко, Маркин, 2006]. Сохранность материала не позволяет произвести подсчет количества особей установленных видов, преимущественно отражающих условия открытого лесостепного и степного ландшафтов (в условиях горного рельефа – разреженных лесов, лугов и нагорных степей). В составе фауны мелких животных большинство видов принадлежит степной (степная пеструшка, узкочерепная полевка, цокор, сурок и др.) и горностепной (плоскочерепная и большеухая полевки, пищухи) адаптации в условиях разнообразных открытых ландшафтов, где доминировали сухие остепненные участки [Археология…, 1998]. По свидетельству Н.С. Болихов-ской, формирование суглинков слоя 14б происходило в относительно холодном и сухом климате. В растительном покрове господствующую роль играли разнотравно-злаковые сообщества. В составе произраставших вблизи стоянки кустарниковых зарослей преобладали ерники (Betula sect. Nanae), можжевельник (Juniperus) и представители семейства крыжовниковых (Grossulariaceae). Радиоуглеродная дата (15350 ± 240 л.н. (СОАН-3923), выполненная на костном материале, помещает осадок в пределы интерстадиала (~ 16000–15000 л.н.), между гыданской и ньяпанской стадиями сартанского времени [Кинд, 1974].

Количество обнаруженных артефактов в данном литологическом подразделении невелико – 191 экз. Они представлены отщепами – 77 экз., пластинами – 10 экз., обломками микропластинок – 9 экз., чешуйками – 64 экз., ядрищами – 5 экз., техническими сколами – 2 экз., орудиями – 24 экз. Местный материал, происходящий из русловых галечников р. Ануй и пляжных поверхностей его притоков, являлся сырьевой основой производства технокомплекса. Литоресурсами служили вулканические, осадочные породы, роговики, расположенные вблизи карстовой полости. Встречено небольшое количество изделий, выполненных из сургучных яшмоидов. Это самое высококачественное сырье. Для коллекции слоя, как и других комплексов из Каминной, характерно значительное использование порфировых разностей вулканических пород [Кулик, Маркин, 2001].

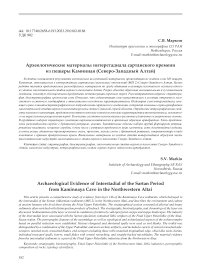

Среди ядрищ большинство (60 %) принадлежит одноплощадочным односторонним, в том числе предельно истощенным разновидностям (рис. 1, 8), среди которых выделяется образец со смещением рабочей поверхности на торец артефакта (рис. 1, 5). Ярким изделием выглядит двуплощадочный двусторонний ну- клеус (20 %) с продольно-поперечным скалыванием заготовок (рис. 1, 6). Один экземпляр возможно классифицировать как обломок торцового (20 %) нуклеуса на осколках. К техническим снятиям принадлежит реберчатый скол и круто изогнутый скол с рабочей поверхности, видимо, клиновидного нуклеуса, свидетельствующий об использовании микропластинча-тых технологий.

Значительная доля (66,2 %) отщепов представлена в обломках. Размеры целых (33,8 %) изделий варьируют от 70 до 12 мм. Часть отщепов (15,6 %) содержат на лицевых поверхностях различные по протяженности остатки галечной поверхности. Большинство отще-пов иллюстрируют дорсально-гладкую (29,9 %) и продольную (27,2 %) разновидности огранок. Единичные отщепы обладают галечной (3,9 %), бессистемной (6,5 %), бессистемно-краевой (1,3 %), радиальной (1,3 %), радиально-краевой (1,3 %), продольно-краевой (9,1 %), бипродольной (3,9 %), бипродольно-кра-евой (5,2 %), ортогональной (1,3 %), подперекрестной (5,2 %), подперекрестно-краевой (2,6 %) и перпендикулярной (1,3 %) огранкой. Из сохранившихся площадок отщепов большинство принадлежит гладким линейным образцам (27,3 %). В единичных случаях представлены гладкая галечная (1,3 %), гладкая линейно-выпуклая (1,3 %), двугранная симметричная (1,3 %), двугранная асимметричная (1,3 %) и фасети-рованная прямая (3,9 %) виды площадок. У 63,6 % от-щепов площадки не определяются.

Среди пластин значительная часть (70 %) представлена различными обломками. Размеры целых (30 %) форм варьируют от 36 до 100 мм (рис. 1, 3 , 7 ). Их края зачастую содержат следы от работы в виде мелких непреднамеренных фасеток. 20 % снятий содержат остатки галечного сырья. Огранка пластин преимущественно (70 %) продольная. На долю продольно-краевых огранок приходится 10 %. Также, среди удлиненных сколов, представлена бессистемная (10 %) и перпендикулярно-краевая (10 %) огранка. Площадки пластин демонстрируют исключительно (60 %) гладкие линейные образцы. У 40 % предметов площадки утрачены в связи с фрагментацией артефактов.

Микропластины немногочисленны, все они прямого профиля, с параллельными краями и гранями, представлены в обломках, обладают исключительно с продольной огранкой и неопределимыми площадками.

Чешуйки являются продуктами оформления части отбивных площадок у ядрищ и рабочих кромок вторично преобразованных артефактов.

В целом среди сколов, без учета чешуек, преобладают отщепы (80,2 %), на долю удлиненных снятий в виде пластин приходится 10,4 %, в виде микропластинок 9,4 %. Огранка лицевых поверхностей у сколов различная, более разнообразная она у отщепов, совокупно преобладает продольное огранение – 46,9 %. С учетом бипродольного огранения сколов эта доля

Рис. 1. Каменный инвентарь из слоя 14б пещеры Каминная.

1 - скребок; 2, 4 - скребла; 3, 7 - пластины; 5, 6, 8 - ядрища.

повышается до 54,2 %. Площадки сколов совокупно демонстрируют преимущество (28,1 %) гладких линейных образцов. Среди сохранившихся площадок всех снятий их доля составляет 79,4 %.

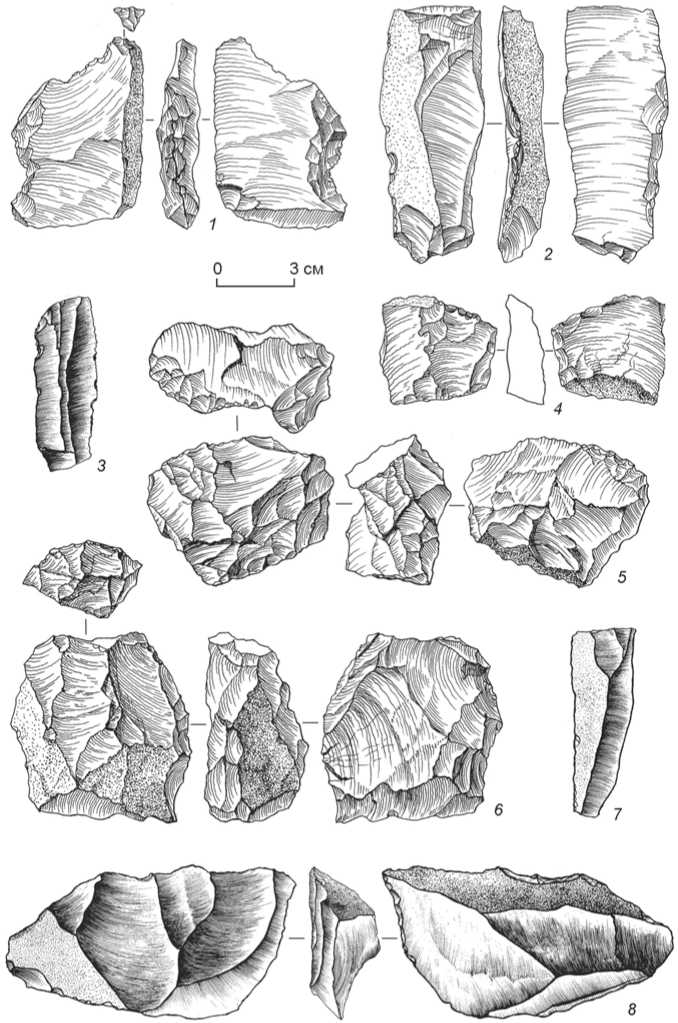

Набор орудий образует 12,6 % изделий от всей коллекции артефактов. Большинство из них выполнено на пластинах, пластинках и их обломках (66,7 %), в 33,3 % случаев в качестве заготовок использовались отщепы. Группа ретушированных пластин (20,8 % от всех орудий) включает изделия с лицевой (40 % от орудий данной разновидности) и брюш-ковой (60 %) отделкой краев в виде мелкой регулярной ретуши (рис. 2, 5, 13 ). Скребки (20,8 %) объединяют разнообразные изделия. Чуть больше (40 %) концевых скребков на пластинах с узким (рис. 2, 7 ) или широким лезвием (рис. 2, 10 ). К ним примыкает образец концевого скребка (20 %) на пластине с ретушью края заготовки (рис. 2, 2 ) [Колобова, 2006]. Единичны концевые скребки на коротких сколах (20 %) и скребки комбинированные (20 %) на крупном сколе, где узкое скребковое лезвие

на конце заготовки сочетается с глубоким анкошем брюшковой отделки (см. рис. 1,1). Резцы (8,3 %) угловых разновидностей, выполненные на коротком сколе и пластине (рис. 2,11, 14), с резцовым снятием, нанесенным с края облома заготовки. Образец долотовидного орудия (4,2 %) на широком сколе отнесен к боковым разновидностям (рис. 2, 3). Кромка изделия, образованная поперечно ориентированными удлиненными лицевыми снятиями и мелкими чешуйчатыми краевыми фасетками, утончена продольным брюшко-вым сколом. Маловыразительной выглядит проколка (4,2 %), слегка обозначенный выступ которой образован на конце укороченного скола. Тронкированные изделия (4,2 %) представляет фрагмент широкой двугранной пластины, вогнутый конец которой образован вертикальными снятиями, занимающими всю толщину заготовки (рис. 2, 4). Единичным орудием (4,2 %) выглядит мелкий скол с брюшковой непрерывной краевой ретушью (рис. 2, 9). Скребла (12,5 %) относятся к разновидности продольных брюшковых форм, выполненных на удлиненных (66,7 %), укороченных (33,3 %) сколах и их фрагментах. Лезвия артефактов прямые, выпуклые и слегка вогнутые (см. рис. 1, 2, 4; 2, 8). Выемчатые орудия (8,3 %) представлены продольными брюшковыми вариантами на фрагментах пластин (50 %) с глубоко врезанными полукрутой ретушью выемками (рис. 2, 12) и поперечными анко-шами на мелких сколах (50 %) с лицевой обработкой края. Выразительными формами орудий выглядит микроинвентарь. Это пластинки с прямым притуплен-

Рис. 2 . Каменный инвентарь из слоя 14б пещеры Каминная. Орудия.

1, 6 – пластинки с притупленным краем; 2, 7, 10 – скребки; 3 – долотовидное орудие; 4 – тронкированный скол; 5, 13 – пластины с ретушью; 8 – скребло; 9 – мелкий скол с ретушью; 11, 14 – резцы; 12 – выемчатое изделие.

ным краем (12,5 %), образованные вертикальной ре-тушной отделкой, занимающей всю толщину изделий или треть ее (рис. 2, 1, 6 ). На двух предметах противоположные притупленной части края содержат следы от работы в виде мелких прерывистых выщерблин.

Помимо технокомплекса из слоя 14б пещеры Каминная в пределы интерстадиала сартанского времени на Северо-Западном Алтае возможно поместить более многочисленные и разнообразные индустрии из верхней колонки отложений предвходовых осадков (сл. 6, 5) Денисовой пещеры [Деревянко, Шуньков, Анойкин, 1998; Природная среда..., 2003]. Косвенным свидетельством такого отнесения может служить интерпретация рыхлых тел, перекрывающих слой 5, где развиты глыбово-щебнистые отложения максимально холодной фазы сартанского гляциала, кровля которых датирована временем менее 11 тыс. л.н. Инвентарный комплекс слоя 6 демонстрирует широкое распространение пластинчатого раскалывания пород, что заметно по образцам торцовых и клиновидных ядрищ, а также количеству удлиненных заготовок с параллельной огранкой, включая микропластинчатые сколы. Среди вторично преобразованных артефактов, 2/3 которых выполнено на отщепах, большинство скреб- ков концевых, боковых, стрельчатых разновидностей и высокой формы. Представлены проколки, клювовидные и шиповидные изделия, редкие поперечные резцы, продольные, диагональные, конвергентные скребла, части остроконечников, ножи с гладкими обушками, тронкированные и ретушированные сколы, зубчато-выемчатые изделия, часть овального бифаса. Дополняет коллекцию орудий микроизделия в виде пластинок с притупленным краем, иногда косоретуш-ным концом заготовки. Костяной инвентарь представляют фрагменты игл с ушком, цилиндрические буси-ны-пронизки из костей птиц, кольца из скорлупы яиц страуса. В наборе орудий слоя 5 представлены концевые, боковые скребки, большая группа зубчато-выемчатых изделий и сколов с ретушью, реже клювовидные и шиповидные артефакты, ножи с естественными и гладкими обушками. Есть образцы трансверсального резца, поперечного скребла, чоппера. Показательны пластинки с притупленным дугообразным краем. В состав костяных артефактов входят иглы, острие-проколка, фрагмент двояковыпуклого пазового изделия, крупное прямоостное орудие с заостренным концом и утолщенным основанием из трубчатой кости крупного млекопитающего.

Технокомплексы интерстадиала Северо-Западного Алтая образуют часть палеолитических индустрий региона заключительного этапа верхнего палеолита, представленного помимо рассмотренных стоянок в материалах Искры, Усть-Каракола I. Отметим, что, несмотря на распределение по климатическим стадиям сартанской эпохи [Кинд, 1974], они при сравнении обладают общими признаками. Наблюдаемая вариабельность инвентаря выражается по большей части лишь в объемах разновидностей артефактов. Способы расщепления горных пород, представленные в региональных сартанских комплексах, основаны на параллельном раскалывании, что выражается в плоских одно- и двуплощадочных, односторонних, двусторонних, реже трехсторонних ядрищах со встречным или продольно-поперечным скалыванием заготовок. Повсеместно представлены микропластинчатые технологии, выраженные в торцовых и редких клиновидных нуклеусах. В качестве заготовок для орудий использовались пластины, пластинки и отщепы, в отдельных случаях небольшие валуны галек. В орудийных наборах характерно сочетание артефактов верхнепалеолитической типологии и изделий, широко представленных в комплексах среднего палеолита. Немалая доля орудий принадлежит разнообразным скребкам, ретушированным сколам, резцам. Встречены долотовидные изделия, проколки, единичные би-фасы, орудия с черенком. Для многих технокомплексов сартанских объектов характерен микроинвентарь, прежде всего, в виде пластинок с притупленным прямым или дугообразным краем, реже притупленным концом. Дополняют индустрии памятников скребла различной типологии, зубчатые орудия, анкоши, ред- кие остроконечники, галечные артефакты, ножи с обушками, шиповидные и клювовидные орудия. Костяные изделия включают иглы овального и округлого сечения, проколки, подвески с отверстием из зубов крупных животных, пронизки цилиндрической формы из трубчатых костей птиц, кольца из скорлупы яиц страуса, пластины с насечками, орудия с уплощенным основанием [Природная среда…, 2003; Шуньков, Коз-ликин, 2014; Шалагина и др., 2018; Маркин, Колобова, 2020; Колобова и др., 2021].

Работа выполнена по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0003 «Северная Азия в каменном веке: культурная динамика и экологический контекст».

Список литературы Археологические материалы интерстадиала сартанского времени из пещеры Каминная (Северо-Западный Алтай)

- Археология, геология и палеогеография плейстоцена и голоцена Горного Алтая / А.П. Деревянко, А.К. Агаджанян, Г.Ф. Барышников, М.И. Дергачева, Т.А. Дупал, Е.М. Малаева, С.В. Маркин, В.И. Молодин, С.В. Николаев, Л.А. Орлова, В.Т. Петрин, А.В. Постнов, В.А. Ульянов, И.К. Феденева, И.В. Форонова, М.В. Шуньков. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. - 176 с. EDN: BGSRYX

- Васильев С.К., Деревянко А.П., Маркин С.В. Фауна крупных млекопитающих сартанского времени Северо-Западного Алтая (по материалам пещеры Каминная) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2006. -№ 2. - С. 2-22. EDN: KJVOHX

- Деревянко А.П., Гричан Ю.В. Исследования пещеры Каминная. Предварительные итоги раскопок в 1983-1988 гг. (плейстоценовая толща). - Новосибирск: Сиб. отделение, ИИФФ. - 1990. - Препринт. - 60 с.

- Деревянко А.П., Маркин С.В., Болиховская Н.С., Орлова Л.А., Форонова И.В., Дупал Т.А., Гнибиденко З.Н., Ефремов С.А., Цынерт И.И. Некоторые итоги комплексных исследований пещеры Каминная (Северо-Западный Алтай) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. - 1999. - Том V. - C. 98-104. EDN: RRUMZO

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Анойкин А. А. Археологическая характеристика верхнепалеолитического комплекса Денисовой пещеры // Палеоэкология плейстоцена и культуры каменного века Северной Азии и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. -Т. 1. - С. 153-161. EDN: FDQGKT