Археологические материалы экспедиции Георга Хута в Восточный Туркестан

Автор: Борисенко Алиса Юльевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 7 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье излагаются результаты изучения древностей Восточного Туркестана в начале XX в. немецким ориенталистом Георгом Хутом, работа которого остается мало известной современным исследователями древних и средневековых культур этого региона. Исследователем приведено описание некоторых редких археологических находок и предложена их интерпретация.

Восточный туркестан, древности, средневековые культуры, уйгуры, немецкие ученые

Короткий адрес: https://sciup.org/14737571

IDR: 14737571 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Археологические материалы экспедиции Георга Хута в Восточный Туркестан

В конце XIX – XX в. значительный вклад в изучение древностей Восточного Туркестана внесли российские и европейские ученые, среди которых были немецкие специалисты [Восточный Туркестан..., 1992. С. 222–225, 271–276, 334–336; Восточный Туркестан…, 2000. С. 218–226; Кляштор-ный, Колесников, 1988. С. 56–57, 67–69; Кляшторный и др., 1991. С. 122, 125–129; Худяков, Комиссаров, 2002. С. 15-23]. В результате активной исследовательской деятельности группы археологов и ориенталистов из Германии в ряде районов Восточного Туркестана была собрана большая коллекция средневековых буддийских и манихейских рукописей, фресковой живописи и археологических находок [Le Coq, 1916. S. 35–37; 1925. S. 11–21; 1928. S. 66–67, 169-174]. Введение в научный оборот этих материалов сделало их полноценным источником по истории военного дела и религии населения Восточного Туркестана в раннем средневековье [Борисенко, Худяков, 2005а; 2005б]. Однако на территории Восточного Туркестана в рассматриваемый период работал не только этот известный исследова- тель, но и другие немецкие ученые, работы которых остаются недостаточно известными современным исследователям [Рерих, 2007. С. 158-159].

Среди европейских ученых, работавших в Восточном Туркестане в самом начале XX в., был германский ориенталист и путешественник Георг Хут (Georg Huth). Из его научной биографии известно немногое. Окончив в 1889 г. университет города Лейпцига, он преподавал в Берлинском университете языки народов Центральной Азии и основы религии буддизма. В 1897 г. он предпринял путешествие в Сибирь для изучения тунгусского языка. В 1901 г. участвовал в поездке в Восточный Туркестан в составе Турфанской экспедиции Прусского Королевского музея этнографии. Весь следующий год посвятил изучению тюркских диалектов и фольклора в Западном Туркестане, распространенных среди народов Средней Азии [Huth, 1901. S. 151-157]. Судя по его экспедиционным поездкам, научные интересы Г. Хута в области изучения культур и языков народов Востока были весьма обширны. В 1901 г. в Известиях Берлинско- го общества антропологии, этнологии и древней истории им была опубликована статья по материалам, собранным во время экспедиции в Синьцзян, «Новейшие археологические открытия в Восточном Туркестане», которая содержит интересные сведения по археологии, но остается мало известной для современных исследователей археологических культур этого региона [Ibid.].

Согласно оценке исследователя, сложные условия существования – природные, политические, культурные – наложили свой отпечаток, но тем не менее не прекратили развитие культур народов Восточного Туркестана. Г. Хут видел причину этого положения в том, что восточно-туркестанские земли были окружены высокоразвитыми цивилизациями – китайской, индийской, и даже античные города Средней Азии оказали на культуру населения этого региона свое влияние [Ibid. S. 151]. Кроме того, исследователь отметил, что через земли Восточного Туркестана проходили два крупных торговых пути, точнее два ответвления Великого Шелкового пути, связывающие два края света между собой, что также отражалось на культуре местного населения. Один из этих торговых путей, северный, проходил через Восточный Тянь-Шань, города Кашгар и Куча. Второй, южный путь, проходил через горы Куэн-Лунь (Kuen-luen) и город Хотан. Эти обстоятельства, по мнению Г. Хута, объясняют необычное культурное многообразие народов Восточного Туркестана. Ученый отмечал соседство в культуре местных этносов влияния римского искусства, китайских монетных традиций, индийских религий и литературы; сосуществование среднеперсидской, китайской, арабской, индийской письменности и языков наряду с уйгурской и древнетюркской письменными традициями. Им было отмечено также большое количество неизвестных рукописей на неизвестных ранее языках и не расшифрованных к началу XX в. [Ibid.]. Вероятно, он имел в виду находки тохарских текстов, расшифрованных немецкими учеными Э. Зигом и В. Зиглингом в 1908 г. [ Восточный Туркестан™, 1992. С. 223 ] .

Оценивая современную этническую ситуацию в изучаемом регионе, Г. Хут считал, что подавляющее большинство восточнотуркестанского населения имеет уйгурские корни. По его представлениям, уйгуры – тюркоязычный народ, который пришел в Монголию через хуннов (Hiungnu) и в то же время расселился по Восточному Туркестану во II в. до н. э. Почти синхронно своему появлению в Восточном Притяньшанье уйгуры восприняли от кашмирских миссионеров буддизм, который очень скоро достиг в этом регионе своего процветания. Китайские паломники V и VII вв. н. э. отмечали серьезные изменения в духовной сфере. Они встретили многочисленные буддийские монастыри в северном Кутшаре, северовосточном Турфане и юго-западном Хотане. Индийская литература и письменность в раннем средневековье были в этом регионе повсеместно распространены. В VIII в. н. э. буддизм в Восточном Туркестане стал сдавать свои позиции под давлением ислама, что отрезало буддизм от его источника – Индии. В своей статье Г. Хут пишет о том, что Восточный Туркестан долгое время оставался закрытой для иностранцев территорией в силу сложившихся политических обстоятельств, хотя и упоминает о том, что Марко Поло в XIII в. проезжал через эти территории [Huth, 1901. S. 151]. Представления Г. Хута об этнической, политической, религиозной и культурной истории народов Восточного Туркестана в периоды поздней древности и средние века отражают уровень науки начала XX в. К настоящему времени они в значительной мере устарели [Восточный Туркестан…, 1992. С. 15–17, 38–44, 116–156; Худяков, Комиссаров, 2002. С. 67– 108].

Как справедливо отметил Г. Хут, возможность исследовать туркестанские древности появились у европейцев в течение последних десятилетий XIX в. [ Huth, 1901. S. 151-153 ] . По его оценке, первые систематические сведения поступили благодаря исследованиям Свена Хедина, который собрал коллекцию древностей в окрестностях Хо-тана [ 2010. С. 323-330 ] . Однако некоторым российским и немецким ученым удалось побывать в регионе значительно раньше этого шведского ученого [ Худяков, Комиссаров, 2002. С. 15 ] .

В 1890-х гг. благодаря посредничеству англо-индийского правительства и его представителям в Кашгаре и Кашмире, английским миссионерам и путешественникам удалось собрать многообразную коллекцию центрально-азиатских археологических пред- метов и литературных памятников. Среди собранных ими экспонатов имеются рукописи, памятники ксилографии, монеты, печати, терракоты, фигурки из камня, металла или дерева и множество других изделий. Часть из них были найдены под песками разрушенных поселений, часть – на надгробных памятниках и в буддийских храмах. Исследование коллекции, собранной английскими исследователями, было поручено профессору Р. Хёрнле из Оксфорда [Huth, 1901. S. 151-153]. Первые весьма результативные научные исследования древних памятников были проведены российским ученым Д. Клеменцем в 1898 г. во время его экспедиции в Турфан [Худяков, Комиссаров, 2002. С. 16].

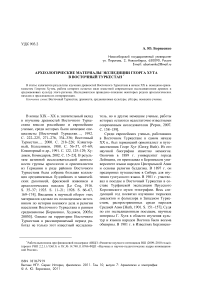

Среди археологических находок, изученных непосредственно Г. Хутом, его особого внимания удостоились многочисленные фрагменты керамических сосудов. Орнаментация изученных им сосудов, по мнению исследователя, имеет определенное сходство с «греческо-буддийскими» памятниками искусства северо-западной Индии [Huth, 1901. S. 154]. На горлышках сосудов могли наносится буддийские элементы орнаментации в сочетании с греческими арочными элементами. Наиболее подробно им был проанализирован один сосуд, восстановленный по найденным фрагментам, назначение которого он определил в качестве «урны с прахом» (см. рисунок). Это был круглодонный сосуд с шаровидным туловом и высокой горловиной, украшенный по тулову и горловине несколькими полосами и медальонами барельефного орнамента. Причем одним из примечательных элементов этого сосуда были три фигурные ручки, радиально расположенные на горловине и верхней части тулова, изображающие фигуры орни-томорфных существ со сложенными крыльями и крупными головами с клювами. По мнению ученого, они были расположены так же, как и другие подобные ручки, и воспроизведены в форме животных. На тулове представлена широкая полоса арочного орнамента с изображением медальоном с ан -тропоморфными личинами и знаками. Овальные медальоны с изображением человеческих личин показаны на горловине, между ручками.

Среди выделенных Г. Хутом элементов орнамента, согласно его определению, обращают на себя внимание фигуры флейти-

«Урна с прахом», восстановленная по фрагментам стов, музыкантов-трубачей, рабов, несущих на плечах сосуды, женщины, заплетающей волосы. Ученый отмечал, что фигуры подобных флейтистов встречаются также в индийском искусстве. В изображениях трубачей прослеживается греческое влияние, хотя и косвенным образом – через римское и персидское сассанидское искусство. Интересно, что зачастую в качестве трубачей изображались обезьяны. Так как, по мнению Г. Хута, обезьяны не являются коренными представителями фауны Хотана, то такие изображения можно рассматривать как индийское влияние в дополнение к грекоримскому.

На рассматриваемом Г. Хутом сосуде, согласно предложенной им самим интерпретации, он выделял изображения людей двух типов, один из них – «воинственный», а другой – «женственный». Прически мужского населения Хотана, по мнению исследователя, похожи на женские и также напоминают прически китайских паломников [ Ibid. ] .

Индийское влияние, как считал ученый, прослеживается в буддийской скульптуре, и в мелкой бронзовой и глиняной пластике, в частности, в изображениях обнаженных людей, интерпретированных Г. Хутом и его коллегами как изображения богов, воспроизведенные «невысоко развитыми народами» [Huth, 1901. S. 155]. Подобные изображения из британской коллекции буддийских предметов названы «фигуры-близнецы». Они представляют собой двойное изображение чего бы то ни было – рыб, вырезанных из рога; уродцев с одной парой ног на двоих и головами, по размеру такими же, как и их тела, но с четырьмя руками; групповое изображение двух существ с головами обезьян, но телом птицы, с двумя руками и двумя крыльями. Г. Хут видел ближайшие аналогии этим предметам по типу и происхождению в материалах турфанской экспедиции Д. Клеменца [Ibid.].

Сожалея о непродолжительности периода экспедиции, Г. Хут, тем не менее, подчеркивал разнообразие и богатство собранного в ходе работы археологического материала. Это позволило ввести в научный оборот новые данные по буддизму в Восточном Туркестане, проследить его связи с индийской прародиной. По его оценке, за время работы было открыто не менее 160 пещерных местонахождений руин, остатков храмов и монастырей. Прослеживаются их связи разной степени с подобными сооружениями на открытой поверхности. Участниками экспедиции было снято 40 копий с оригинальных фресок. Г. Хут отмечал, что в некоторых орнаментальных формах и мотивах можно проследить переднеазиатское, манихейское влияние. Прослеживая китайское и индийское влияние на монументальное, изобразительное, архитектурное искусство Восточного Туркестана, Г. Хут отмечал наличие оригинального компонента [Ibid.].

Среди рукописей и их фрагментов, найденных ранее Д. Клеменцем, подавляющее большинство составляют памятники китайской и уйгурской письменности [Худяков, Комиссаров, 2002. С. 16]. Были обнаружены также санскритские и древнетюркские надписи. Однако немецкий исследователь верно указал на тот факт, что до времени проведения его экспедиции в древних памятниках Турфана не было обнаружено ни одного тибетского текста. Среди уйгурских надписей два фрагмента, по мнению Г. Хута, заслуживают особого внимания. Первый – это переписка двух уйгуров о покупке раба. Этот фрагмент довольно точно характеризует возникшую имущественную ситуацию. В этой связи Г. Хут упоминает, что В. Радлов, изучавший этот документ, подчеркивал высокую степень общественной организации у средневековых уйгуров Восточного Туркестана. Второй фрагмент демонстрирует необычные традиционные для их общества процессы. Речь идет о продаже отцом своего младшего сына в рабство для погашения долга. В качестве условия успешной сделки было обозначено согласие старших братьев продавца, что, вероятно, являлось особенностью данного конкретного племенного образования. По оценке Г. Хута, огромное значение имеет также изучение В. Радловым памятников уйгурской ксилографии. До этого, как он отметил, турфанские памятники письменности не были известны в научной литературе по «тюркско-буддийской» проблематике [Ibid. S. 156].

Подводя итоги предпринятого анализа, Г. Хут подчеркнул свою оптимистичность в перспективах реализации европейскими учеными исследовательских задач в области изучения литературы, палеогеографии, археологии, искусства, религии, социальнополитической сферы народов Восточного Туркестана [ Ibid. S. 157 ] . Результаты исследований Г. Хута в области синьцзянских древностей вначале XX в. внесли определенный вклад в изучение археологических памятников Восточного Туркестана европейскими археологами и ориенталистами. Их необходимо учитывать современным исследователям в трудах по археологии и этнокультурной истории древних и средневековых этносов этого региона Центральной Азии.

ARCHAEOLOGICAL MATERIALS OF GEORG HUTH EXPEDITION IN EAST TURKESTAN