Археологические материалы комплекса местонахождений Шор-Доре-1-6 в контексте индустрий финала раннего палеолита приморского Дагестана

Автор: Анойкин Антон Александрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам археологических работ на группе местонахождений Шор-Доре (Республика Дагестан) в 2007 г. Исследовано шесть пунктов залегания каменных артефактов и получена коллекция из 96 экз. Культуросодержащий слой представляет собой галечно-конгломератную толщу, датированную позднебакинским временем (0,4-0,3 млн л. н.). Техника первичного расщепления состоит из параллельных ядрищ, отщепов разных размеров, продуктов применения техники дробления в виде большого числа изометрических обломков. В орудийном наборе присутствуют чопперы, скребла, зубчато-выемчатые формы. Из палеолитических памятников Дагестана, наиболее близкими по хронологии являются комплексы местонахождений Дарвагчай-1 (слой 8), Дарвагчай-залив-1, -2 и -4. В целом, материалы среднеплейстоценовых индустрий Приморского Дагестана характеризуются преимущественным параллельным унифасиальным расщеплением, малой долей радиальных ядрищ; незначительным присутствием бифасиальных форм и чопперов; преобладанием однолезвийных скребел, зубчато-выемчатых и шиповидных орудий, сохранением заметного процента мелких изделий и не находят прямых аналогий в синхронных комплексах Кавказа.

Дагестан, средний плейстоцен, ранний палеолит, ашель, орудийный набор, бифас, чоппер

Короткий адрес: https://sciup.org/147219637

IDR: 147219637 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Археологические материалы комплекса местонахождений Шор-Доре-1-6 в контексте индустрий финала раннего палеолита приморского Дагестана

Началом изучения раннего палеолита в регионе можно считать 1934 г., когда С. Н. Замятнин обнаружил первые ашель-ские памятники на Черноморском побережье и в северной зоне Кавказа (Яштух, Фор-тепьянка и др.). В первое послевоенное десятилетие происходит открытие двух новых районов концентрации раннепалеолитических объектов – в Армении и Южной Осетии (Сатани-дар, Лаше-Балта и др.). Третий этап, начавшийся в 1955 г., связан с нахождением многослойных пещерных стоянок (Кударо I, Цона, Азых, Треугольная и др.) и большого количества открытых памятников (Ходжох, Джрабер и др.) в центральной и западной частях Кавказского перешейка [Любин, 1998]. В 2003 г. под руководством А. П. Деревянко начаты активные изыскания в Дагестане, ранее практически не исследованной территории в плане палеолитоведения. В результате многолетних работ на западном побережье Каспия открыто более 30 местонахождений каменного века, в том числе несколько многослойных стоянок [Деревянко и др., 2012]. Материалы этих работ хорошо представлены в научной литературе, однако коллекции некоторых памятников были опубликованы лишь предварительно. В связи с этим представляется актуальным введение в научный оборот

Анойкин А. А. Археологические материалы комплекса местонахождений Шор-Доре-1–6 в контексте индустрий финала раннего палеолита Приморского Дагестана // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 7: Археология и этнография. С. 49–59.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 7: Археология и этнография

полного объема информации по данным комплексам, а также включение их материалов в общую схему развития палеолитических индустрий на Северо-Восточном Кавказе. Одним из таких объектов является комплекс условно стратифицированных пунктов концентрации археологического материала в балке Шор-Доре. Цель статьи - его культурно-хронологическая интерпретация и определение позиции среди синхронных раннепалеолитических индустрий как Приморского Дагестана, так и Кавказа в целом. Основные задачи исследования - проведение общей сравнительной технико-типологической характеристики этих комплексов (полученные данные могут расходиться с имеющимися в предварительных публикациях) и анализ свода естественнонаучных данных, определяющих хронологию памятника.

Балка Шор-Доре расположена в нижнем течении р. Рубас, соединяет ее долину с Аджинаурской впадиной и имеет меридиональную протяженность. В 1930-е гг. В. Д. Голубятниковым здесь были описаны отложения бакинского времени (~ 0,7-0,3 млн л. н.), представленные песками и конгломератами, насыщенными раковинами моллюсков рода Didacna , ниже которых залегали глины ак-чагыльского возраста (ранний плейстоцен-плиоцен) [Голубятников, 1933].

В 2007 г. сотрудниками Кавказского палеолитического отряда ИАЭТ СО РАН в балке Шор-Доре обнаружено несколько пунктов концентрации палеолитических артефактов [Деревянко и др., 2007]. Все они локализованы по ее правому борту на участке протяженностью около 1 км [Деревянко и др., 2012].

Сводный разрез отложений на исследуемом участке, согласно описанию, сделанному канд. геол.-минерал. наук С. В. Лещинским, имеет следующее строение (сверху вниз).

Слой 1 представлен тонкозернистым светло-коричневым песком со слойками гравия и мелкой гальки. Мощность ~ 3-5 м. Время формирования - средний плейстоцен (?). Перекрывается тонким (до 0,1 м) слоем современного дерна.

Слой 2 - конгломерат линзовидной текстуры, включающий гравелит, песчаник, ракушечник с линзами, обогащенными целыми ракушками моллюсков. Общая мощ- ность - до 4 м. Время формирования - средний плейстоцен (бакинское время) (?).

Слой 3 состоит из тонкослойчатых песчано-глинистых отложений. Видимая мощность - до 50 м. Время формирования -ранний плейстоцен (акчагыльское время).

Археологические материалы выявлены непосредственно в конгломератах, залегающих в верхней части обнажений борта балки, которые, согласно комплексу естественнонаучных данных, с высокой степенью вероятности могут датироваться поздней бакинской трансгрессией Каспийского моря (~ 0,4-0,3 млн л. н.).

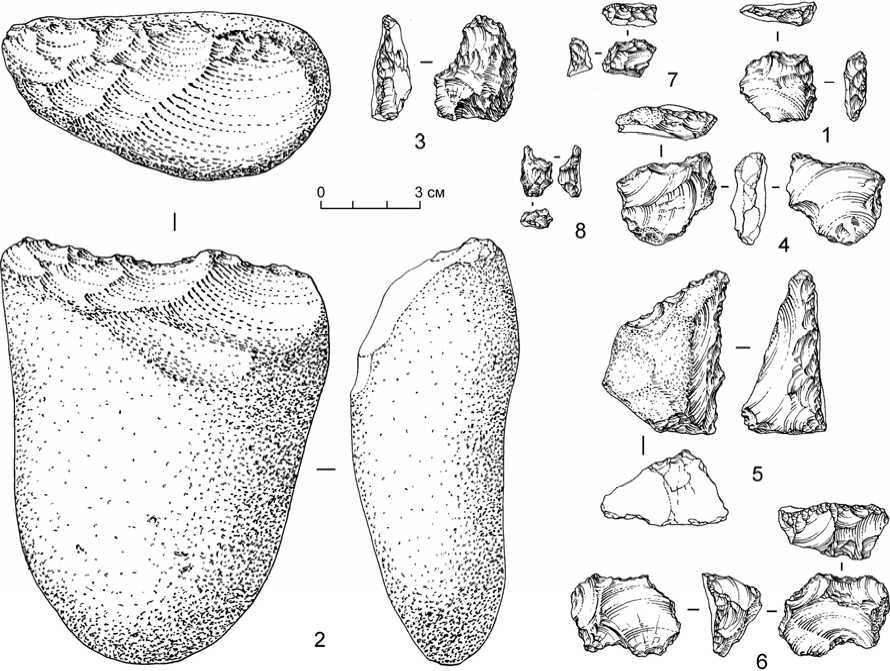

Местонахождение Шор-Доре-1. Общее количество артефактов - 11 экз.: 8 отщепов, 3 обломка. Все предметы имеют следы ока-танности разной степени интенсивности, в основном сильной. Сырье - кремень. Среди сколов по размерности имеются средние (5 ед.) и мелкие (3 ед.). Желвачная корка в незначительной степени присутствует на пяти предметах. Огранка дорсалов гладкая, бессистемная и субпараллельная. Определимые остаточные ударные площадки гладкие, в двух случаях - естественные. Ударные бугорки выражены слабо. На двух отщепах есть вторичная обработка. Обломок крупный подпрямоугольный уплощенный. В орудийный набор (3 экз.) входят: атипичный скребок (см. рисунок, 1 ); выемчатое изделие с клектонским анкошем и от-щеп с ретушью.

Местонахождение Шор-Доре-2. Общее количество артефактов - 17 экз., в том числе колотые гальки - 2; нуклевидные формы -1; отщепы - 10, обломки - 4 экз. Все предметы имеют следы окатанности разной степени интенсивности, в основном слабой. Сырье - кремень, кроме одного изделия на гальке (песчаник).

Нуклевидные изделия представлены небольшим плоскостным параллельным двухфронтальным одноплощадочным нуклеусом с сопряженными фронтами скалывания. Колотые гальки крупные, массивные, удлиненные, одна преобразована вторичной обработкой в орудие. Среди сколов по размерности присутствуют средние (7 экз.) и мелкие (3 экз.). Желвачная корка в незначительной степени имеется на четырех предметах. Огранка дорсалов гладкая, бессистемная и субпараллельная. Определимые остаточные ударные площадки гладкие.

Каменные артефакты с группы местонахождений Шор-Доре:

1 , 6 , 7 – атипичные скребки; 2 – чоппер; 3 – выемчатое орудие; 4 , 8 – шиповидные орудия; 5 – скребло ( 1 – Шор-Доре-1; 2 , 3 – Шор-Доре-2; 4 – Шор-Доре-3; 5 , 6 – Шор-Доре-4; 7 , 8 – Шор-Доре-6) (художник А. В. Абдульманова)

Ударные бугорки выражены слабо. На двух сколах есть вторичная обработка. Обломки средних размеров, массивные, на одном выполнено изделие с выемкой. В орудийный набор (5 экз.) входят чоппер (см. рисунок, 2 ); нож; выемчатое изделие с ретушированным анкошем (см. рисунок, 3 ); зубчатое изделие двойное продольное и обломок с ретушью.

Местонахождение Шор-Доре-3. Общее количество артефактов – 4 экз.: отщепы – 1, обломки – 3. Все предметы имеют следы окатанности разной степени интенсивности, в основном сильной. Сырье – кремень. Скол средний, с бессистемным дорсалом и гладкой ударной площадкой. Имеет вторичную обработку. Обломки крупных и средних размеров, массивные, угловатые. Один преобразован вторичной обработкой в изделие с выемкой. В орудийный набор (2 экз.) входят выемчатое изделие с клектонским ан-кошем и шиповидное угловое орудие (см. рисунок, 4).

Местонахождение Шор-Доре-4. Общее количество артефактов – 51 экз., в том числе колотые гальки – 1; нуклевидные формы – 1; отщепы – 27, обломки – 22. Практически все предметы имеют следы окатанности разной степени интенсивности, в основном сильной, четыре – неокатанные. Сырье – кремень. Нуклевидные изделия представлены заготовкой крупного плоскостного параллельного нуклеуса, с подготовленной сколами прямой ударной площадкой и небольшим нуклевидным обломком. Колотая галька крупная, массивная, преобразована вторичной обработкой в орудие. Среди сколов по размерности выделяются крупные (3 ед.), средние (10 ед.) и мелкие (14 ед.). Желвачная корка в незначительной степени присутствует на пяти предметах. Огранка дорсалов гладкая, бессистемная и субпараллельная. Определимые остаточные ударные площадки гладкие, у четырех - естественные. Ударные бугорки выражены слабо. Один скол по своим параметрам может быть отнесен к крупным пластинам. На 9 сколах имеется вторичная обработка. Обломки разных размеров - крупные (5 экз.), средние (13 экз.) и мелкие (4 экз.), в основном уплощенные, угловатые. Вторичная обработка на пяти предметах. В орудийный набор (15 экз.) входят чоппер; скребло продольное прямое (см. рисунок, 5); скребки атипичные (2 экз.) (см. рисунок, 6); выемчатые изделия с ретушированными анкошами (4 экз.); шиповидные угловые орудия (2 экз.); отщепы с ретушью (4 экз.) и обломок с ретушью.

Местонахождение Шор-Доре-5. Общее количество артефактов - 6 экз., в том числе отщепы - 4, обломки - 2. Все предметы имеют следы окатанности разной степени интенсивности, в основном слабой. Сырье -кремень. Среди сколов по размерности представлены средние и мелкие. Огранка дорса-лов бессистемная и субпараллельная. Определимые остаточные ударные площадки гладкие. Ударные бугорки выражены слабо. Обломки средние, массивные, угловатые, присутствуют участки галечно-желвачной корки. Орудийных форм нет.

Местонахождение Шор-Доре-6. Общее количество артефактов - 7 экз.: 3 отщепа, 4 обломка. Предметы имеют следы окатан-ности разной степени интенсивности, в основном сильной. Сырье - кремень. Все сколы мелкие, с бессистемной и параллельной огранкой дорсалов. Определимые остаточные ударные площадки гладкие. Ударные бугорки выражены слабо. На двух предметах прослеживается вторичная обработка. Обломки крупные и мелкие, уплощенные, на более крупном есть участки галечножелвачной корки. В орудийный набор (4 экз.) входят скребок атипичный (см. рисунок, 7 ), шиповидные срединные орудия (2) (см. рисунок, 8 ) и отщеп с ретушью.

Анализируя индустрию комплекса местонахождений в целом, можно заключить, что относить материалы, обнаруженные в балке к Шор-Доре, к раннему палеолиту позволяет в первую очередь их стратиграфии- ческое положение, а именно приуроченность к отложениям позднебакинского времени. При этом коллекция не имеет ярко выраженных орудийных форм, дающих возможность дополнительно подтвердить эту датировку, за исключением нескольких галечных орудий простейшей конфигурации (чопперы), которые, сами по себе не могут служить хронологическим маркером, являясь, в определенной степени, универсальным типом.

Из палеолитических памятников Дагестана наиболее близким по хронологии для индустрий Шор-Доре является комплекс находок из слоя 8 стоянки Дарвагчай-1, согласно естественнонаучным данным, также датируемый позднебакинским временем [Деревянко и др., 2012]. Его материалы связаны с довольно мощной (до 0,5 м) пачкой гравийно-галечного конгломерата, сформировавшегося в бурунной зоне древнего пляжа. Характеризуя индустрию слоя 8, следует отметить в ней большое количество изделий малых размеров (~ 2-4 см), которые составляют около 70 % коллекции. В материалах присутствуют все циклы обработки камня (от апробирования сырья до изготовления орудий). Первичное расщепление представлено значительным количеством колотых галек и плиток, использовавшихся и как основы для орудий, и при начальном отборе сырья, малочисленными нуклеусами, значительным преобладанием обломков над сколами. Фиксируется использование техники дробления, широко применявшейся в комплексах более древних слоев. Получение отщепов велось, в основном, с простых нуклеусов параллельного принципа скалывания однофронтальных одно- и двухплощадочных, с естественными или гладкими площадками. Заготовками для орудий чаще служили обломки и гальки (75 %), реже -сколы и плитки. Среди выделенных категорий орудий преобладают скребловидные, шиповидные и выемчатые. Крупные орудия (> 5 см) редки (~ 15 % от орудийного набора). Особенностями индустрии являются многообразие и неустойчивость типологических форм внутри выделенных категорий орудий, отсутствие какой-либо стандартизации и повторяемости признаков. Наиболее яркие формы в орудийном наборе - единичные крупные галечные орудия, в том числе и с бифасильной обработкой (чопперы, ору- дие с носиком, рубила и др.), и тщательно ретушированные скребла на крупных сколах [Деревянко и др., 2012].

Этому же или немного более позднему хронологическому интервалу соответствуют археокомплексы местонахождения Дарваг-чай-залив-4. Согласно определениям мала-кофауны, связанной с культуросодержащими слоями, накопление этих отложений проходило в финальных фазах бакинского цикла на рубеже бакинского и хазарского этапов истории Каспийского моря. Таким образом, возраст артефактов определяется интервалом 370–250 тыс. л. н. [Там же].

В первичном расщеплении часто использовалась техника дробления, но в целом уже прослеживается четкая направленность индустрии на получение и использование ско-ловых основ. Усложняется нуклеарное расщепление, помимо простейших вариантов однофронтальных одноплощадочных ядрищ с минимальной предварительной подготовкой и естественными ударными площадками, в коллекции присутствуют нуклеусы параллельного способа скалывания с сопряженными фронтами, а также дисковидные. Мелкоорудийный компонент в индустрии памятника также фиксируется, но имеет скорее подчиненный характер, так как процент небольших изделий (2–4 см) в коллекции существенно меньше, чем в комплексах Дарвагчая-1 (менее 30 %). Выемчатые и шиповидные изделия – основные категории орудийного набора, среди которых преобладают мелкие формы и скребла, часть которых выполнена многорядной ретушью. Большинство изделий оформлено на отще-пах. В составе коллекции появляются удлиненные остроконечники на сколах. Наиболее яркая часть орудийного набора – крупные галечные бифасиально обработанные изделия, соответствующие рубилам и пикам из хронологически близких комплексов ашельского облика других регионов Старого Света [Гладилин, Ситливый, 1990; Любин, 1998; Деревянко, 2014; Axe Age, 2006].

Основным технико-типологическим параметрам данной индустрии соответствуют, и, видимо, близки ей по времени, материалы местонахождений Дарвагчай-залив-1 (комплекс 3) и Дарвагчай-залив-2, залегающие в сходной стратиграфической ситуации, но не имеющие какой-либо иной хронологической привязки. Первичное расщепление здесь представлено простейшими формами параллельных однофронтальных одноплощадочных ядрищ с минимальной предварительной подготовкой фронта и ударной площадки. В качестве заготовок для орудий преимущественно используются сколы. Большинство изделий имеет размерность > 3 см, однако мелкоорудийный компонент присутствует. К небольшим изделиям на несколовых основах относятся атипичные скребки, выемчатые и шиповидные орудия, а также предметы с нерегулярной ретушью. В орудийном наборе памятников преобладают однолезвийные скребла, атипичные скребки и выемчатые изделия с ретушированными анкошами. Характерная черта – немногочисленная группа галечных орудий: чопперы, небольшое рубило и «пиковидные» предметы [Деревянко и др., 2012].

Единичные крупные бифасиально обработанные орудия, найденные вне четкого стратиграфического контекста (Дарвагчай-карьер, Чумус-Иниц, Дюбекчай), позволяют лишь предположительно, на основе сравнения с материалами стратифицированных объектов, относить их к рубежу бакинского – хазарского времени [Там же].

Таким образом, наиболее яркая черта комплексов финала раннего палеолита в Приморском Дагестане – крупные бифасиально обработанные орудия. При этом наиболее ранние свидетельства появления бифасов (рубил) на рассматриваемой территории отмечены в слое 8 памятника Дарвагчай-1. Основу первичного расщепления в финальных раннепалеолитических индустриях составляют плоскостные ядрища, в основном параллельные и радиальные, как правило, однофронтальные. Техника дробления используется мало. Средняя размерность яд-рищ и сколов заметно выше, чем в более древних комплексах. Для вторичной обработки отбирались преимущественно сколы. В орудийных наборах преобладают однолезвийные скребла, орудия зубчато-выемчатой группы и шиповидные изделия. Галечные орудия представлены, в основном чопперами и массивными скребловидными изделиями. Много атипичных скребков на несколовых основах, остроконечников практически нет. Мелкоорудийный компонент, в отличие от более ранних комплексов, не играет решающей роли в облике индустрий, и его доля резко снижается вверх по временной шкале. Сырьевая база становится раз- нообразнее, но кремень по-прежнему доминирует. В целом происходит постепенное изживание традиции производства мелких орудий, переориентация литического производства исключительно на системное сколо-вое расщепление, увеличение типологического разнообразия орудийного ряда при значительной стандартизации форм изделий и приемов вторичной отделки.

Как упоминалось выше, наиболее раннее присутствие крупных бифасиально обработанных орудий (рубила, пики) на территории Приморского Дагестана фиксируется в комплексе артефактов слоя 8 стоянки Дар-вагчай-1, а также в близких по литологии отложениях местонахождений Дарвагчай-за-лив-1, -2 и -4 и соответствует хронологическому диапазону ~ 0,4–0,3 млн л. н. Эти даты выглядят существенно моложе первых свидетельств появления индустрий ашель-ского облика в Кавказском регионе, которые ранее относились к периоду ~ 0,6 млн л. н., а в настоящее время этот рубеж сдвигается к первой половине раннего плейстоцена [Беляева, Любин, 2013; Деревянко, 2014; Амирханов, 2016].

Одной из основных опорных стоянок для культур ашельского облика на Кавказе является многослойная пещерная стоянка Ку-даро I (Южная Осетия), возраст которой определяется в пределах 0,4–0,3 млн л. н. [Любин, Беляева, 2004]. Коллекция каменных артефактов насчитывает 6 000 предметов, около 1/ 4 из которых составляют орудийные формы. В первичном расщеплении основной была параллельная техника, с утилизацией унифасиальных ядрищ, иногда с встречным скалыванием. Также в коллекции есть радиальные, в том числе двухфронтальные, и протопризматические ядрища (одноплощадочные с фронтом по периметру отдельности). Основными производственными заготовками являлись отщепы [Там же].

Основу орудийного набора составляют скребла различных модификаций, в том числе угловатые, конвергентные и полукина. Хорошо представлена зубчато-выемчатая группа, клювовидные изделия и крупные галечные формы. Последние достаточно разнообразны – чопперы, чоппинги, рубила, нуклевид-ные скребки. Кроме рубил, изделия с бифа-сиальной обработкой выделяются почти такой же многочисленной серией рубилец (небольшие плоские удлиненные остроконечные формы) и листовидных орудий. В не- большом количестве из ярких типов орудий в коллекции отмечены лимасы, остроконечники, отдельные экземпляры которых соответствуют остриям тейяк и кинсон, и одно изделие типа «цалди». Часть предметов (атипичные скребки, выемчатые и клювовидные формы) имеет мелкие размеры – от 2 до 4 см) [Там же].

Близкие кударинским материалам ас-самбляжи имеет расположенная в этом же районе пещера Цона [Любин, 1998], имеющая два ашельских комплекса (верхний и нижний). Наиболее представителен по количеству и разнообразию орудийных форм (104 экз.) верхний комплекс, около 50 % – двухсторонне обработанные орудия, среди которых рубила, бифасы, кливеры и рубила с поперечными лезвиями, одно изделие типа «цалди» и др. Остальные орудия – это скребуще-режущие инструменты, однако оформленных скребел немного. Нижний комплекс существенно беднее (около 30 экз.) и состоит из небольших отщепов и орудий на них (скребла, атипичные скребки, лимас, клювовидное). Бифасиальных форм нет [Там же]. Столь значительные расхождения в составе археологических комплексов исследователи объясняют различием в хозяйственной деятельности, осуществлявшейся во время их формирования. В. П. Любин отмечает, что ассамбляжи Цоны и кударинских стоянок близки как культурно, так и хронологически. При этом в Кударо I в совместном залегании фиксируются все основные орудийные типы нижнего и верхнего слоев Цоны, однако последние имеют более развитый облик за счет присутствия кливеров на от-щепах и некоторых форм бифасов [Там же].

В пещере Треугольная (Карачаево-Черкесия) ашельские материалы залегали на нескольких уровнях, объединенных в четыре культурно-хронологические группы во временном интервале 0,6–0,3 млн л. н. [Дорони-чев и др., 2007]. Наиболее древние комплексы (IV (~ 0,6 млн л. н.) и III (~ 0,45 млн л. н.)) содержат незначительное количество артефактов (13 и 15 экз.). В инвентаре мелкие сколы и осколки без нуклевидных форм, однолезвийные обушковые скребла (одно с бифаси-альной обработкой), атипичные и зубчатовыемчатые скребки, два галечных орудия (протобифас и чоппер) [Там же].

Комплекс II (~ 0,4 млн л. н.) также малочислен (70 экз., часть из них была найдена вне четкого стратиграфического контекста), однако содержит предметы, отражающие весь цикл литического производства. Среди нуклеусов (13 экз.) основную часть составляют аморфные (пробные) и бессистемные. Часть ядрищ демонстрирует параллельную технику в унифасиальном варианте, с минимальной предварительной подготовкой. Практически все отщепы небольших размеров (до 5 см) с галечными остаточными ударными площадками. Облик орудийного набора определяют галечные формы (более 70 %) (чопперы нескольких разновидностей, чоппинги, протобифасы, массивное скребло). На сколах оформлены атипичный скребок и однолезвийное скребло [Дорони-чев и др., 2007].

Артефакты наиболее молодого и представительного комплекса I (~ 0,35 млн л. н.; 288 экз., из них in situ – 182 экз.), выполнены преимущественно из неместного кремневого сырья. Среди немногочисленных нуклеусов имеются только истощенные, сработанные формы. Сколы, в основном мелкие, короткие, составляют более 80 % коллекции, на них выполнено большинство орудийных форм. Среди последних доминируют скребла, включая угловатые, конвергентные и одно полукина с вентральным утончением, а также атипичные скребки и зубчато-выемчатые изделия. Присутствуют острия кинсон, проколки и ножи, галечные формы в виде нескольких изделий неясной типологии. Значительная часть орудий имеет размерность 2–4 см, что, видимо, объясняется интенсивной утилизацией приносного сырья [Там же].

Авторы раскопок хотя и указывают на выборочность (фациальность) археологического материала, четко выделяют на памятнике три типа индустрий. Это комплексы IV и III («тейяк»), содержащие индустрию мелких орудий на отщепах и галечных макроорудий, без ашельских бифасов; комплекс II («индустрия чопперов»), представленный ситуационным галечным расщеплением, большим количеством чопперов и незначительным компонентом скребущих орудий на небольших отщепах; комплекс I («тейяк»), облик которого определяют мелкие орудия, в основном скребла, на сколовых основах, а выразительные галечные формы отсутствуют [Там же]. Такую позицию разделяют не все исследователи, указывая, в частности, на недостаточность материалов в комплексах IV и III для каких-либо корректных куль- турно-индустриальных определений. Также слабо обоснованным видится выделение комплекса II в отдельное культурное подразделение только на основании большого числа в нем галечных орудий (чопперы, протобифасы). Последние в достаточно большом количестве встречаются и на других пещерных стоянках Кавказа (Кударо I, Кударо III и др.). Кроме того, хозяйственный тип стоянки предполагает принос на нее уже готовых изделий, поэтому комплекс II представляет собой своеобразную выборку и не отражает всего цикла каменного производства и достоверного соотношения орудийных групп [Любин, 1998]. Оставаясь в стороне от дискуссии о правомерности выделения на имеющихся материалах типов индустрий и их внутренней вариабельности, отметим, что комплексы Треугольной пещеры в целом довольно сильно отличаются от кударинских стоянок.

Один из самых известных пещерных памятников Кавказа – пещера Азых (Азербайджан) содержит два слоя с материалами ашельского облика – слои VI и V, возраст которых, на основе комплекса естественнонаучных данных (палеонтология, палинология) определяется хронологическим интервалом 0,6–0,3 млн л. н. [Гусейнов, 2010].

Археологические материалы в слое VI (1 890 экз.) демонстрируют полный цикл литического производства. Нуклеарное расщепление представлено небольшим количеством дисковидных (радиальных) и параллельных унифасиальных ядрищ, как правило, сильно сработанных. Высокая степень сработанности не позволяет делать каких-либо заключений о приемах предварительного оформления ядрищ, однако анализ сохранившиеся остаточные ударных площадок сколов показывает, что около половины из них имеет сложное гранение, в том числе тонкофасетированное. Это позволяет предполагать, что ударные площадки большей части нуклеусов тщательно оформлялись [Там же].

Основная часть орудий выполнена на сколах и их фрагментах. Ведущей категорией орудийного набора являются скребла разных модификаций, включая большое количество двулезвийных, в том числе конвергентные и угловатые. Присутствуют зубчато-выемчатые изделия и атипичные скребки. Около 10 % составляют крупные галечные формы (чопперы, чоппинги, руби- ла, кливеры, бифасы). Из ярких орудийных типов можно отметить наличие нескольких лимасов и небольших острий, близких тей-якским [Гусейнов, 2010].

Индустрия слоя V менее представительна (289 экз.), несмотря на бо́ льшую мощность отложений (~ 3 м), однако также содержит продукты всех этапов литического производства. Первичное расщепление характеризуют немногочисленные ядрища тех же типов, что и в слое VI, и, судя по основным характеристикам, используемые техники раскалывания в этих слоях в целом близки, за исключением появления в слое V левал-луазской техники. В орудийном наборе доминируют скребла, большинство из которых двулезвийные, и галечные формы (чопперы, чоппинги, рубила). Зубчато-выемчатых изделий немного. Появляются остроконечники мустье, а также единичные остроконечные формы с подтеской основания [Там же].

На территории Армении из стратифицированных среднеплейстоценовых комплексов наиболее информативны материалы стоянки открытого типа Даштадем-3 [Kolpakov, 2009]. Коллекция каменных артефактов насчитывает 2 500 экз. Первичное расщепление – нуклеусы, основную часть которых составляют параллельные в одно- и двухплощадочных вариантах, с одним или несколькими фронтами скалывания. Также есть радиальные формы и подтреугольные ядрища с оформленными, иногда выпуклыми, площадками. Среди сколов, на которых выполнена бо́ льшая часть орудийных типов, около 5 % составляют массивные пластины. Основные группы орудийного набора – рубила разнообразных форм, крупные клювовидные изделия и ножи. Незначительно представлены скребла, атипичные скребки, выемчатые изделия. Есть небольшая серия остроконечников леваллуа. Точная хронологическая привязка комплекса отсутствует, но по совокупности геологических и археологических данных он определяется как позднеашельский, скорее всего в рамках финала среднего плейстоцена [Там же].

Особенностями индустрии Даштадема-3, в сравнении с пещерными ашельскими стоянками Кавказа (Азых, Кударо I и др.), являются: отсутствие чопперов, кливеров и рубил с вогнутым контуром краев (при очень большом разнообразии двухсторонних орудий), а также ретушированных остроконечных форм и изделий с зубчатым краем; малое количество скребел и выемчатых орудий.

Значительная часть ашельских материалов на Кавказе залегает вне стратиграфического контекста. Выделяется несколько зон распространения таких комплексов, отличающихся как по составу индустрий, так и по типу используемого сырья: южноармянская, южногрузинская, югоосетинская, причерноморская и закубанская [Любин, 1998]. В последнее десятилетие большое количество подъемных материалов этого времени было получено при исследовательских работах на Лорийском плато (северо-запад Армении), а также в районе Мингечаурско-го водохранилища (запад Азербайджана) [Беляева, Любин, 2013; Кулаков, Зейналов, 2014]. Наиболее характерный и массовый элемент всех этих комплексов – двусторонние орудия разных типов (бифасы, кливеры, пики и т. д.), являющиеся основным датирующим признаком и отличающиеся формой, характером обработки, расположением рабочего края и др. Хронологические рамки индустрий устанавливаются, как правило, условно, на основании типологии отдельных предметов. На некоторых местонахождениях дополнительным признаком, использующимся для построения относительной хронологии, служит степень изменения поверхности изделий, а также используемое сырье [Любин, 1998]. Учитывая специфику данных комплексов (отсутствие стратиграфической последовательности и абсолютной хронологии; условность относительной хронологии; заведомо смешанный и не полный состав каменных индустрий; субъективный характер выборки предметов), можно рассматривать эти материалы как общий культурный фон, демонстрирующий распространение и разнообразие индустрий ашельского облика на территории Кавказа в среднем плейстоцене.

Разнообразие локальных вариантов в ашельских индустриях Кавказа отмечают все исследователи, при этом значительно расходясь в принципах их выделения, хронологии, границ распространения и т. д. [Любин, 1998; Дороничев и др., 2007; Деревянко, 2014]. В этом контексте поздние раннепалеолитические комплексы Приморского Дагестана, видимо, следует рассматривать как еще один местный вариант развития каменного производства, находящийся в общекавказском тренде распространения и развития ашельских индустрий с бифасами, однако имеющий ряд принципиальных отличий от археологических материалов других районов, не позволяющих проводить прямые корреляции между ними. Основным отличительным признаком дагестанских комплексов второй половины среднего плейстоцена является крайне малый процент бифасиальных изделий даже в сравнении с относительно бедными на бифасы комплексами пещеры Азых, наиболее близкой территориально. При этом данный вид орудий отмечен здесь в крайне непродолжительном хронологическом интервале, соответствующем финалу бакинского – началу хазарского времени.

Суммируя изложенное, можно заключить, что материалы среднеплейстоценовых комплексов Приморского Дагестана с преимущественным параллельным унифаси-альным расщеплением и малой долей радиальных (дисковидных) ядрищ; крайне незначительным присутствием бифасиаль-ных форм и чопперов; преобладанием однолезвийных скребел, зубчато-выемчатых и шиповидных орудий и сохранением заметного процента мелких изделий, не имеют прямых аналогий в синхронных индустриях Кавказа. Наиболее близки им по ряду позиций нижние комплексы Треугольной пещеры, однако у них более древняя хронология, а их малая представительность не позволяет проводить достоверных корреляций. В целом можно заключить, что раннепалеолитические индустрии Приморского Дагестана демонстрируют на протяжении значительного временного интервала (~ 0,6–0,25 млн л. н.) единый вектор развития, направленный на изживание традиции производства мелких орудий и переориентацию литического производства на системное сколовое расщепление. Увеличение типологического разнообразия орудийного ряда происходило при сохранении соотношения основных орудийных групп, а появление в индустрии единичных ашельских типов орудий не привело к коренным преобразованиям в облике технокомплексов. Таким образом, материалы дагестанских памятников этого хронологического интервала следует рассматривать как отдельный культурный вариант, сближающий раннепалеолитическое мелкоорудийное производство с ашельскими комплексами западной части Евразии и сочетающий отдельные элементы этих индустриальных общностей.

Список литературы Археологические материалы комплекса местонахождений Шор-Доре-1-6 в контексте индустрий финала раннего палеолита приморского Дагестана

- Амирханов Х. А. Северный Кавказ: начало преистории. М.; Махачкала: Мавраевь, 2016. 344 с.

- Беляева Е. В., Любин В. П. Ашельские памятники Северной Армении // Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии Евразии. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. С. 37-52.

- Гладилин В. Н., Ситливый В. И. Ашель Центральной Европы. Киев: Наук. дум., 1990. 268 с.

- Голубятников В. Д. Геологическое строение области третичных отложений Южного Дагестана между р. Рубас-чай и р. Самур // Тр. Всесоюзного геолого-разведочного объединения НКТП СССР. Л.; М.: Георазведиздат, 1933. Вып. 278. 43 с.

- Гусейнов М. Древний палеолит Азербайджана. Баку: Текнур, 2010. 220 с.

- Деревянко А. П. Бифасиальная индустрия в Восточной и Юго-Восточной Азии. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. 372 с.

- Деревянко А. П., Зенин В. Н., Лещинский С. В., Кулик Н. А., Зенин И. В. Исследования раннего палеолита в Южном Дагестане // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. Т. 13. С. 78-79.

- Деревянко А. П., Амирханов Х. А., Зенин В. Н., Анойкин А. А., Рыбалко А. Г. Проблемы палеолита Дагестана. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. 292 с.

- Дороничев В. Б., Голованова Л. В., Барышников Г. Ф., Блэквелл Б. А. Б., Гарутт Н. В., Левковская Г. М., Молодьков А. Н., Несмеянов С. А., Поспелова Г. А., Хоффекер Д. Ф. Треугольная пещера. Ранний палеолит Кавказа и Восточной Европы. СПб.: Островитянин, 2007. 270 с.

- Кулаков С. А., Зейналов А. А. Первый топорик (hachereau sur éclat, flake cleaver) в ашеле Кавказа // Stratum Plus. 2014. № 1. С. 17-27.

- Любин В. П. Ашельская эпоха на Кавказе. СПб.: Петербургское востоковедение, 1998. 192 с.

- Любин В. П., Беляева Е. В. Стоянка Homo erectus в пещере Кударо I, Центральный Кавказ. СПб.: Петербургское востоковедение, 2004. 272 с.

- Axe Age. Acheulian Tool-making from Quarry to Discard / N. Goren-Inbar, G. Sharon (eds.). London: Equinox, 2006. 514 p.

- Kolpakov E. M. The Late Acheulian Site of Dashtadem-3 in Armenia // PaleoAnthropology. 2009. P 3-31.