Археологические материалы таштыкской эпохи на стоянке Казановка-14 в Аскизском районе Республики Хакасия

Автор: Выборнов А.В., Когай С.А., Кравцова А.С., Тимощенко А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Представляются обобщенные сведения о спасательных археологических раскопках Стоянки Казановка-14 в 2021 г. Стоянка расположена на правом берегу р. Аскиз, на небольшом надпойменном возвышении подошвы окраин Абаканского хребта. В непосредственной близости от стоянки в 2020 г. были изучены курганы периода поздней бронзы и тагарской культуры могильника Казановка-12. Стоянка представляет собой культурный слой, залегающий на делювиальном шлейфе на относительно небольшой глубине от современной дневной поверхности. Культурный слой включает как разрозненные артефакты и костное сырье, так и остатки сгоревшей постройки с серией керамических сосудов. Археологический материал залегает неравномерно, выделяются отдельные участки концентрации костей животных, в т.ч. обработанных. В составе предметного комплекса - керамическая посуда (сосуды разных размеров, главным образом открытой формы, с прямым и округлым венчиком, орнаментацией верхней части в виде «свисающих» треугольников, полукруглых и треугольных вдавлений), предметы вооружения (костяные, как правило, удлиненно-ромбические и металлический ярусный наконечники стрел; фрагмент панцирной пластины), детали одежды (ременные накладки). Среди находок выделяются плитки песчаника с вырезанными изображениями. На основании предметного комплекса объект датируется поздними этапами таштыкской эпохи (середина I тыс. н.э.). Раскопом изучена сохранившаяся окраина поселения, сберегшая свидетельства активного косторезного и, возможно, металлургического производства. С учетом небольшого числа исследованных поселенческих объектов Хакасско-Минусинской котловины, Стоянка Казановка-14 предоставляет уникальные возможности для характеристики хозяйственной жизни таштыкского населения и соотнесения бытового и погребального предметного комплексов, известных по склепам.

Хакасско-минусинская котловина, таштыкская эпоха, стоянка, культурный слой, керамические сосуды, мобильные петроглифы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146115

IDR: 145146115 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0913-0920

Текст научной статьи Археологические материалы таштыкской эпохи на стоянке Казановка-14 в Аскизском районе Республики Хакасия

Рубежи географических зон, как и т.н. переходные периоды между историческими эпохами, обеспечены пристальным вниманием исследователей – сближение исторических реалий, появившихся в разных условиях, показывает суть их своеобразия. У современной дер. Казановка, в районе выхода р. Аскиз из горно-таежной местности Абаканского кряжа в степные просторы Хакасско-Минусинской котловины исследованы десятки археологических объектов от афанасьевской культуры до этнографической современности [Боковенко, Кулимеева, 2012, с. 82]. В подобных местах появляется уникальная возможность проследить культурно-хронологическое взаимодействие между населением разных географических зон; адаптацию культур на пограничных территориях, где возникает необходимость освоения значительно дифференцированных ресурсов; определить детерминанты трансформации материальной культуры и духовных представлений.

В зоне строительства второго пути железной дороги Междуреченск – Тайшет предгорной части долины р. Аскиз в 2019–2021 гг. обнаружены и исследованы археологические объекты, отражающие практически непрерывную историю от ранней бронзы до позднего Средневековья [Выборнов, Чертыков, 2019]. Большая часть выявленных объектов – погребальные комплексы афанасьевской, окуневской, карасукской, тагарской культур. Более поздние эпохи представлены стояночными комплексами. Среди них – стоянка Казановка-14, на которой в 2021 г. спасательными археологическими раскопками исследован участок однослойного размещения остатков жизнедеятельности, связываемой с населением таштыкской эпохи.

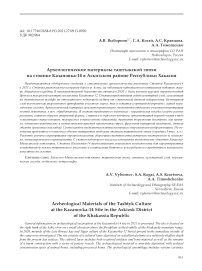

Стоянка расположена в Аскизском р-не Республики Хакасия, за северо-западной окраиной с. Ка-зановка (рис. 1). Стоянка располагается на надпойменной возвышенности правого берега р. Аскиз. Подъемный материал в обнажениях откосов железной дороги и закладка шурфов в ходе полевых работ НПО «АИКЭ» 2020 г. по открытому листу О.В. Ковалевой показал наличие разрозненных артефактов и скоплений костей животных и дал основание для выделения границ выявленного объекта археологического наследия «Стоянка Казановка-14».

Рис. 1. Юго-запад Хакасско-Минусинской котловины.

1 – положение Стоянки Казановка-14 в долине р. Аскиз.

Культурный слой распространяется на северо-во сточной стороне уплощенной надпойменной возвышенности. Также присутствуют остатки построек населения долины р. Аскиз XIX–XX вв. Площадь возвышенности может являться древней поверхностью обитания, часть которой была исследована экспедицией НПО «АИКЭ» в 2020 г. сплошным раскопом на площади курганного могильника Казановка-12. Между курганным могильником и стоянкой располагается выемка для железной дороги глубиной 3–9 м и шириной ок. 22–25 м (рис. 2).

В ходе разведки 2020 г. выделены выраженные в рельефе структуры, представленные округлыми каменными выкладками, зафиксированными в обнажениях грунтовых дорог на северном и северозападном склонах возвышенности. Это слабовы-раженные в рельефе скопления камней с высоким центром и плавными склонами. Сложены из камней различных пород, преимущественно из песчаника и брекчии среднего размера (15–20 см). Диаметр выкладок – ок. 3 м. Раскопки 2021 г. показали отсутствие каких-либо антропогенных проявлений в этих концентрациях мелких камней. Возвышенность покрыта низкой степной растительностью. Многочисленные нарушения – грунтовые дороги, рвы глубиной до 0,5 м, остатки сооружений деревни XX в., небольшие западины от ограждения железной дороги, столбов линий электропередач. Раскоп площадью 6 343 м2 заложен на полосе вдоль края выемки железной дороги на протяже- нии ок. 240 м средней шириной ок. 30 м, ориентированной длинными сторонами по направлению юго-восток – северо-запад. Раскоп разбит на 45 условных частей, конфигурация которых обусловлена технологией производства работ в зоне отвода железной дороги.

Обобщенная стратиграфическая колонка представляет собой следующее чередование отложений.

Слой 1. Супесь пылеватая, темно-серая до черной, гумусированная. Мощность 0,03–0,2 м.

Слой 2. Суглинок мелкокомковатый, темно-бурый. Включения – многочисленный мелкий щебень. В глубину светлеет, повышается количество мелкого камня. Видимая мощность – до 0,25 м.

Слой 3. Суглинок светло-бурый, мелкокомковатый, каменистый. Фиксируются обломки камней различной породы до 0,3 м. Видимая мощность – от 0,1 м.

Слой 4. Слой из мелких и средних обломков камней различной породы. Мощность – от 0,05– 0,1 м до 0,3–0,5 м.

Археологические предметы залегают на контакте слоев 1 и 2, на глубине 0,03–0,2 м от современной поверхности. Слои 3–4 являются продуктом склоновых процессов, сформировавших полосы седиментации различных форм породы (валуны, круп-нобломочный материал и т.д.), располагающихся конусообразно с вершиной у южной подошвы возвышенности. На отдельных участках фиксируются следы склоновых отложений, техногенных набро-сов, перекрывающих отдельные слои.

Рис. 2. Общий вид места расположения Стоянки Казановка-14.

Культурный слой представлен артефактами и остатками костей животных, разрозненными и в скоплениях, серией разрушенных сооружений, залегающих на делювиальных отложениях мелкощебнистого суглинка и покрытого гумусированной супесью современного почвенно-растительного горизонта. Средняя глубина залегания культурного слоя 0,05–0,2 м от современной дневной поверхности. В раскопе выделяются несколько участков концентрации следов антропогенной деятельности. Наиболее крупный и насыщенный находками – южный участок (части 2–9), здесь сосредоточены находки развалов керамических сосудов и сгоревших конструкций. Средний участок раскопа (части 14–25) содержит многочисленные скопления костей животных и отдельные артефакты. В северной половине раскопа находки немногочисленны (части 26–45), но среди них весьма представительные, например, металлический зашлакованный сплеск, свидетельствующий о металлургическом производстве на территории стоянки.

Важнейшая структура на стоянке была выявлена на южном участке – это следы сгоревшей деревянной конструкции, сосредоточенной в частях 2–4. Слой с остатками сооружения и сопутствующими находками сосредоточен на контакте слоя 1 и 2 и частично отражен в виде тонкой (до 0,1 м толщиной) линии темно-серой до черной супеси, углистой, со следами прокала. Структура пылеватая, текстура относительно однородная, выделяются линзы про-кала, концентрации углей. Является результатом разрушения деревянных конструкций. Подошва соответствует древней дневной поверхности, толща содержит остатки жизнедеятельности: кости животных – кальцинированные, слабообожженные, со следами огня и без таковых, обломанные и целые; обожженная глина; целые и фрагментированные детали снаряжения, посуда и другие предметы.

В плане на частях 2–5 выделяется шлейф крупнообломочного материала, протянувшийся согласно уступу склона с северо-запада на юго-восток. На его западном краю, выше по склону, фиксируются остатки сгнивших и сгоревших деревянных плах и столбов, не менее двух столбовых ямок, серия переотложенных в древности камней (покрывают фрагменты сгоревших конструкций и артефакты), прокаленные участки грунта. Это край сооружения, центр которого расположен на относительно ровной площадке склона и представлен остатками сборных деревянных элементов, сгоревшими до угля плахами и жердями, часть сохранилась в виде древесного тлена. Между находками сгоревших жердей – не менее 7 небольших углублений (столбовых ямок). Расстояние между крайними ямками – около 13 м по линии склона (юго-запад – северо-восток), 916

поперек – ок. 7 м. На этом пространстве зафиксирована единственная, расположенная убедительно in situ часть сооружения – это подпрямоугольный контур из плах в один ряд, прилегающих окончаниями вплотную друг к другу, между ними – скопление относительно чистой, отвердевшей и прокаленной глины, покрывающей плахи. Размеры контура – 2 × 2 м, ориентирован сторонами по линии юго-запад – северо-восток (согласно ориентации склона и общих руин конструкции). Плахи были расположены на древней дневной поверхности. По-видимому, это центральная часть постройки – остатки очага. К востоку от него большое скопление кальцинированных костей и переотложенного прокаленного грунта. Выделяются три участка концентрации развалов керамических сосудов, стоящих на дне, внутри сгоревшей конструкции.

Судя по расположению и направлению жердей и столбовых ямок, на площади частей 2–4 зафиксированы о статки одного или двух наземных сооружений. Сохранность объекта не позволила в рамках первичных наблюдений определить тип конструкции. Следует отметить, что в ней точно использовались упирающиеся в землю (столбовые) элементы и жерди-перекрытия. Судя по остаткам посуды и наличию сгоревших элементов, на этой части стоянки Казановка-14 они были уничтожены одномоментно и более на данной территории ничего не возводилось. Функция сооружения пока не определена однозначно – либо жилище, либо производственное сооружение (с учетом скопления подготовленной глины, возможно, для керамического производства).

Вопрос о сооружениях и составе находок на частях 2–4 стоянки Казановка-14 требует дополнительных исследований, включающих анализ образцов дерева и глины, моделирование планиграфии и структуры распространения находок. С одной стороны, жилища, как и поселения таштык-ской эпохи в частности и в Хакасско-Минусинской котловине вообще, относительно редко изучаются широкими раскопами [Вадецкая, 1986, с. 139]. С другой стороны, благодаря некоторой лапидарности источника, эта тема имеет весьма яркие достижения, которые позволяют соотнести с ними результаты раскопок Казановки-14 и сделать пару предварительных выводов. Во-первых, характер исследованного объекта невозможно определять по части его раскопок. В отличие от изученных отдельных жилых сооружений таштыкского или тесинского времени [Лазаретов, Поляков, 2016; Гришин, Чертыков, Выборнов, 2020], основные сооружения стоянки Казановка-14, по-видимому, расположены ниже по склону, ближе к реке. Материалы изученной части показывают, что на стоян- ке Казановка-14 как минимум присутствуют места временного (летнего) проживания и производственные площадки (косторезные и, возможно, металлургические, гончарные) [Абсалямов, Мартынов, 1979, с. 82]. Во-вторых, разработанная типология жилищ тагаро-таштыкского времени с привлечением этнографических материалов не позволяет однозначно судить о типе исследованной постройки. Преимущественная однонаправленность жердей делает маловероятной коническую форму кровли и скорее характерна для многоугольного жилища. При этом в раскопе на краю сооружения зафиксировано угловое соединение относительно крупных плах или бревен. Это может свидетельствовать о постройке шатрово-купольной формы каркасно-столбовой конструкции [Кызласов, 2005, с. 34]. Однако относительно небольшое количество элементов постройки и их размеры, с учетом нашего предположения о ее разрушении, а не запланированном оставлении, позволяют сравнивать обнаруженные структуры с типами «легких» наземных жилищ типа алачик, т.е. переносной шалаш [Кыз-ласов, 2005, с. 30–33].

На остальной части раскопа стоянки обнаружены около десятка крупных скоплений ко стей животных и камней. Стратиграфическим расположением в культурном слое и присутствием следов воздействия инструмента на костях и рогах объясняется искусственное происхождение скоплений.

Кости животных, неравномерно встречающиеся по всей площади раскопа, преимущественно мелкие, колотые, образуют небольшие участки концентрации. Судя по составу скоплений и их расположению, это кухонные отходы и продукты обработки кости и рога (рис. 3).

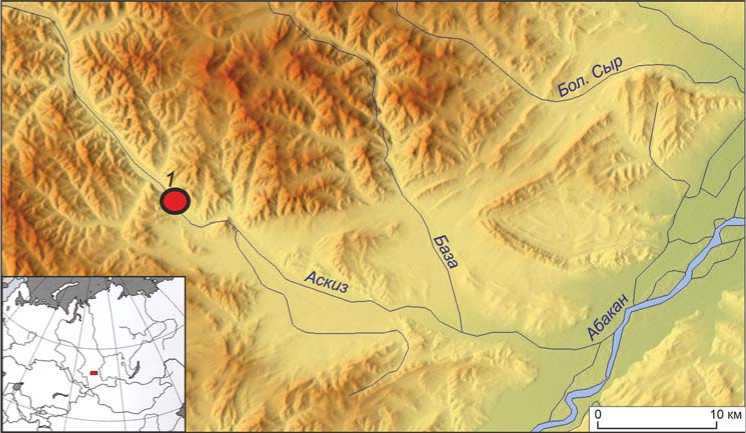

В культурном слое обнаружены многочисленные предметы, расположенные как в ассоциации со сгоревшими сооружениями и скоплениями костей, так и разрозненно по всей площади раскопа. Самая распространенная категория находок – фрагменты и развалы керамических сосудов (рис. 4). Сосуды преимущественно баночной формы, плоскодонные, венчик скругленный, орнаментирована зона под венчиком – «свисающими» треугольниками, заполненными треугольными вдавлениями, рядами (1–3 ряда) треугольных, прямоугольных и полукруглых вдавлений. Обнаружено несколько сосудов с керамическими «ушками» и следами ремонта железными скобами (могли выполнять функцию ручек?).

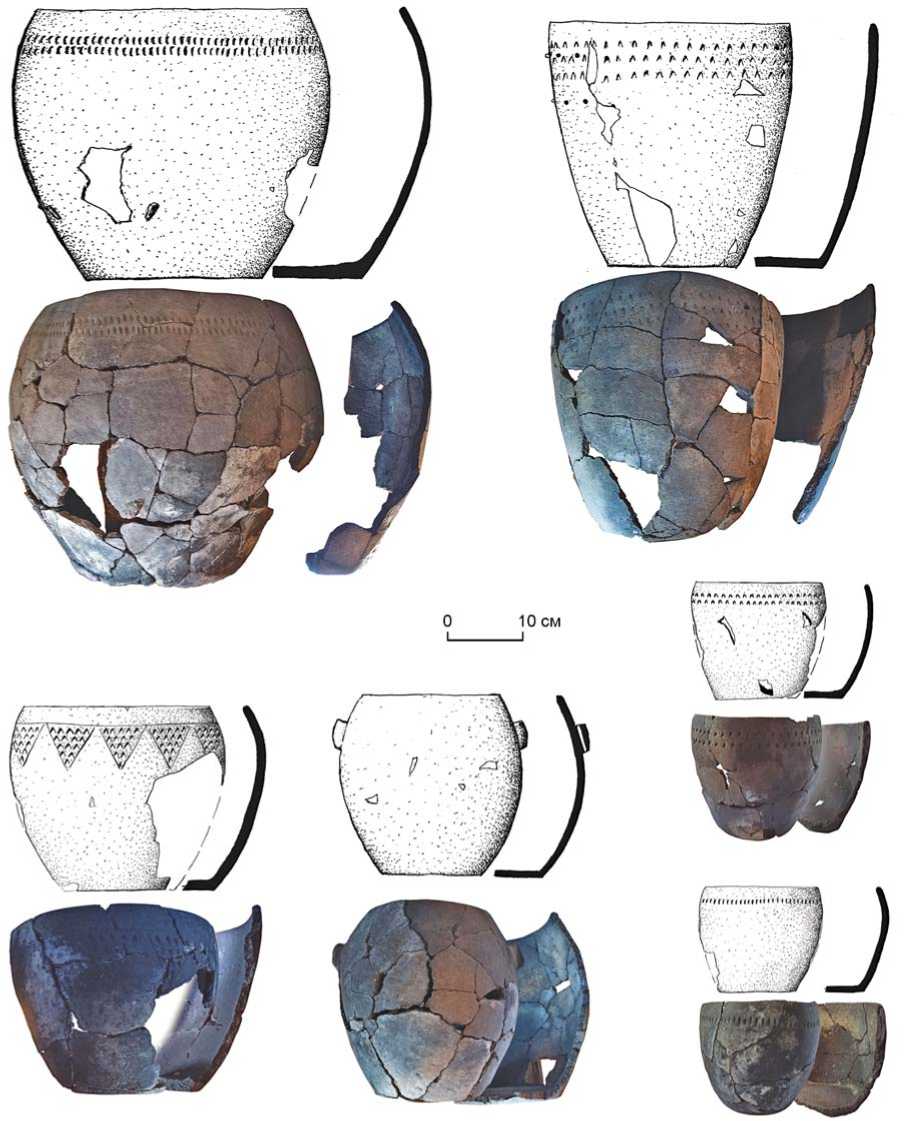

Обнаружена серия ко стяных наконечников стрел (рис. 5, 2 , 3 ) разных размеров, но одного типа – четырехгранные, удлиненно-ромбические [Худяков, 1986, с. 95]. Найден один железный наконечник (рис. 5, 1 ), относящийся к типу ярусных трехлопастных [Худяков, 1986, с. 92]. Обнаружен небольшой фрагмент железной пластины с отверстием, определяемый как часть панциря ламеллярного типа (рис. 5, 4 ). Несколько сильно корроди-

Рис. 3. Скопление костей в слое на части 12 раскопа Стоянки Казановка-14.

Рис. 4. Примеры керамических сосудов из раскопа Стоянки Казановка-14.

рованных железных изделий относятся к деталям поясной фурнитуры (рис. 5, 6 ). Среди частей разрушенной постройки обнаружен фрагмент витого железного стержня (рис. 5, 7 ). К деталям убранства человека относятся фрагменты костяных изделий – заколки с шаровидным навершием, пронизки-под-вески (рис. 5, 8 , 9 ). К предметам быта относятся пряслица из песчаника и керамики (рис. 5, 5 ), каменные песты, оселки.

Вне ассоциации с какими-либо скоплениями были обнаружены предметы неутилитарной деятельности – астрагалы со знаками и плитки с изображениями. Найдено не менее трех астрагалов с простыми знаками – крест (рис. 5, 11 ), косые насечки. Обнаружены две плитки красного девонского песчаника с вырезанными изображениями. На одной – сетка из пересекающихся линий, на другой (рис. 5, 10 ) – изображение некоего трехчастно-

Рис. 5. Примеры артефактов из раскопа Стоянки Казановка-14.

1 – железный наконечник стрелы; 2, 3 – костяные наконечники стрел; 4 – фрагмент железной панцирной пластины; 5 – песчаниковое пряслице; 6 – фрагмент железной ременной накладки; 7 – фрагмент витого железного стержня; 8 – фрагмент костяной булавки; 9 – фрагмент костяного украшения; 10 – плитка песчаника с изображениями; 11 – астрагал с вырезанным крестообразным знаком.

го пространства (нижняя – стилизованные деревья; средняя – вертикальные полосы; верхняя – горизонтальные полосы).

Состав находок свидетельствует о принадлеж-но сти изученного культурного слоя таштыкской эпохи середины I тыс. н.э. Большая часть находок имеет аналогии в склепах и некоторых поселениях – это касается и керамических сосудов [Ва-децкая, 1999, с. 104–107], и пряслиц [Комплекс…, 1979, рис. 56], и витых стержней [Вадецкая, 1999, с. 124] и других изделий. Некоторые изделия имеют достаточно широкую датировку и встречаются в грунтовых таштыкских могилах – сосуды [Там же, с. 44], костяные заколки-булавки [Там же, с. 35].

Таким образом, спасательными археологическими раскопками получены сведения о характере культурного слоя на периферии стояночного комплекса. Обнаружены отдельные артефакты и скопления костей, следы железоделательного производства, о статки деревянных сооружений, предметы искусства. Изученный комплекс представляет особый интерес для соотнесения материалов таштыкских погребальных и поселенческих объектов. Материалы стоянки Казановка-14 ярко дополняют историю степного населения на границе с горной тайгой и его адаптацию к своеобразной ресурсной базе в заключительный период южносибирской древности.

Культурно-хронологическая атрибуция и интерпретация материалов археологических полевых работ выполнены в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-20210008. Авторы благодарят за активное участие в раскопках М.В. Селецкого и Р.В. Филатову, за иллюстрации артефактов Р.Б. Кадачигова, за консультации и обсуждение материалов раскопок Н.А. Боковенко и Л.В. Еремина.

Список литературы Археологические материалы таштыкской эпохи на стоянке Казановка-14 в Аскизском районе Республики Хакасия

- Абсалямов М.Б., Мартынов А.И. Поселения тагарского и переходного тагаро-таштыкского времени в Хакасско-Минусинской котловине и Ачинско-Мариинской лесостепи // Археология Южной Сибири. - 1979. -Вып. 10. - С. 60-86.

- Боковенко Н.А., Кулимеева В.К. Мониторинг археологических памятников в Республике Хакасия // Археологический памятники России: охрана и мониторинг. Группа археологического мониторинга ИИМК РАН (2001-2010). - СПб.: Инфо Ол, 2012. - С. 81-101.

- Вадецкая В.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. - Л.: Наука, 1986. - 179 с.

- Вадецкая В.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. - СПб.: Петербургское востоковедение, 1999. - 440 с.

- Выборнов А.В., Чертыков В.А. Археологические разведки в долине реки Аскиз и окрестностях горы Терская в Республике Хакасия в 2019 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. XXV. - С. 766-773. DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.766-773

- Гришин А.Е., Чертыков В.А., Выборнов А.В. Памятник Югачи-1 (Хакасско-Минусинская котловина) - новый источник по изучению позднетагарских древностей: могильник, поселение // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. - Т. XXVI. -С. 874-882. DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.874-882

- Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее / М.П. Грязнов, М.П. Завитухина, М.Н. Комарова, С.С. Минаев, М.Н. Пшеницына, Ю.С. Худяков. -Новосибирск: Наука, 1979. - 167 с.

- Кызласов И.Л. Пратюркские жилища. Обследование саяно-алтайских древностей. - Москва; Самара: ИА РАН; Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, 2005. - 96 с.

- Лазаретов И.П., Поляков А.В. Хижина пастуха тыштыкской эпохи // Научное обозрение Саяно-Алтая. -2016. - № 1 (13). - С. 64-66.

- Худяков Ю.С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. - Новосибирск: Наука, 1986. - 268 с.