Археологические памятники как маркер перестройки неоплейстоцен-голоценовой гидросети Курайской и Чуйской впадин (Юго-Восточный Алтай): результаты геолого-геоморфологических и геоархеологических исследований

Автор: Агатова А.Р., Непоп Р.К., Слюсаренко И.Ю., Мыглан В.С., Баринов В.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

Комплексные исследования с использованием геолого-геоморфологического, геоархеологического и геохронологического методов свидетельствуют о высокой контрастности изменений среды обитания человека в юго-восточной части Русского (Горного) Алтая с конца позднего плейстоцена. Серия новых радиоуглеродных дат субаэрального комплекса, перекрывающего отложения позднего неоплейстоцена в пределах высокогорных Курайской и Чуйской впадин, подтверждает то, что единый ледниково-подпрудный бассейн в этих впадинах перестал существовать уже к началу голоцена. В первой половине голоцена в них располагались изолированные системы озер. В западной части Курайской депрессии в районе устья р. Баратал в интервале 10,0-6,5 тыс. л.н. возникло озеро с уровнем не ниже 1 480 м над ур. м., в то время как в Чуйской не позднее 8 тыс. л.н. уже существовали многочисленные остаточные озера. В долине р. Чуи между впадинами сохранялись обвально- и моренно-подпрудные озера, спуск которых происходил в интервале 7-3 тыс. л.н. Все возможные катастрофические для человека процессы осушения озер в Курайской и Чуйской депрессиях прошли ранее 10-8 тыс. л.н. Во второй половине голоцена перестройка гидросети здесь также происходила без катастрофических последствий для человека. Археологические памятники in situ - их расположение во впадинах и магистральной долине р. Чуи, сохранность, культурная принадлежность - послужили маркерами пространственно-временных изменений палеогидросети.

Культуры кочевников алтая, геоархеология, геохронология, голоцен, юго-восточный алтай

Короткий адрес: https://sciup.org/145145201

IDR: 145145201 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.4.026-034

Текст научной статьи Археологические памятники как маркер перестройки неоплейстоцен-голоценовой гидросети Курайской и Чуйской впадин (Юго-Восточный Алтай): результаты геолого-геоморфологических и геоархеологических исследований

Изменения рельефа и климата, седиментологические и гидрологические процессы времени бытования археологических памятников – круг вопросов, от ответа на которые зависит успех археологических исследований: от этапов рекогносцировки и постановки задач до интерпретации результатов. Вместе с тем археологические изыскания могут служить источником ценной информации для характеристики палеоландшафтов и датирования четвертичных отложений и форм рельефа.

Алтайское горное поднятие является географическим центром древних культур и цивилизаций, расположенным в контактной зоне между Востоком и Западом. Рассматриваемая в данной статье юго-восточная часть российской территории Алтая (Горного Алтая) включает Курайско-Чуйскую систему впадин и хребты их обрамления. Хребты достигают 3 900–4 300 м над ур. м. и представляют один из центров современного оледенения Алтая. Днище Чуйской впадины залегает в интервале высот 1 750–2 000 м над ур. м., Курайской – 1 500–1 650 м над ур. м. Депрессии разделены Чаган-Узунским массивом – самостоятельным тектоническим блоком, характеризующимся высокой сейсмотектонической активностью в позднем неоплейстоцене – голоцене.

Днища обеих впадин и долины обрамляющих их хребтов Курайско-Чуйской системы являются местом концентрации археологических памятников различных эпох – от палеолита до Средневековья. В то же время именно для этой территории были реконструированы самые мощные на Земле катастрофические спуски ледниково-подпрудных озер, существовавших здесь в неоплейстоцене [Бутвиловский, 1993; Рудой, 2005; и др.], и значительно менее масштабная, но не менее важная для расселения людей перестройка гидрографической сети в голоцене [Русанов, 2010; Agatova et al., 2016]. Несмотря на высокую степень геолого-геоморфологической изученности Юго-Восточного Алтая, хронология природных событий неоплейстоцена и голоцена в данном регионе – предмет жарких дискуссий, в которых археологическим памятникам зачастую отводится роль возрастных маркеров. Однако в плане картирования археологических объектов Чуйская и Курайская впадины изучены неравномерно. В настоящее время наиболее исследованы восточная и южная части Чуйской котловины, где сконцентрировано огромное количество памятников разных культур. Ряд археологических объектов скифской и хуннуской эпох, кыргызского времени изучен в Ку-райской впадине. В долине р. Чуи на участке между депрессиями известны памятники позднего палеолита, VI–X вв. и кыргызской культуры. Публикации с описанием и определением культурной принадлежности археологических объектов центральной части Чуйской котловины, значительной части Курайской, а также долины Чуи между впадинами (за исключением устья р. Куектанар) практически отсутствуют.

В данной работе представлены результаты комплексного исследования Курайско-Чуйской системы межгорных впадин с использованием геолого-геоморфологического, палеонтологического, геоархеоло-гического, геохронологического (радиоуглеродного и дендрохронологического) методов. Обсуждаются вопросы существования в этих впадинах голоценовых озерных бассейнов, тесно связанных с эволюцией неоплейстоценовой гляциолимносистемы. Основное внимание уделено изучению геолого-геоморфологического строения долины Чуи между депрессиями и распределению здесь археологиче ских памятников, поскольку именно на данном участке, по мнению большинства исследователей, формировались дамбы, подпруживавшие озера в Чуйской впадине в неоплейстоцене и голоцене.

Дискуссионные вопросы бытования археологических культур и реконструкции лимносистем Курайской и Чуйской впадин в неоплейстоцене и голоцене

Бытование археологических культур в Курайской и Чуйской впадинах напрямую связано с климатически обусловленной эволюцией гидросети этих депрессий в неоплейстоцене и голоцене. Оледенения и формировавшиеся в котловинах ледниково-подпрудные озера являлись основным фактором морфолитогене-за данной территории в неоплейстоцене. При уровне 2 100 м над ур. м. единое ледниково-подпрудное озеро полностью занимало днища обеих впадин. Очевидно, что хронология и характер спусков неоплейстоцено-вых озер определяют возможность нахождения наиболее древних археологических памятников на этой территории. Однако относительно времени оледенений, хронологии, количества и характера спусков ледни-ково-подпрудных озер в настоящее время нет единого мнения, и последнее крупное озеро (озера) во впадинах датируют как сартанской эпохой (МИС 2), так и началом вюрма (МИС 4)*.

С эволюцией неоплейстоценовой гляциолимно-системы тесно связаны гидрологические изменения на изучаемой территории в голоцене. Согласно исследованиям Г.Г. Русанова [2010], в течение почти всего голоцена в Чуйской котловине также существовало обширное озеро. В максимум своего заполнения оно занимало центральную часть впадины до абсолютной высоты 1 800 м, что подтверждается абразионными террасами и распространением озерных отложений с поздненеоплейстоцен-голоценовой фауной остра-код в интервале высот 1 760–1 800 м над ур. м. Глубина озера изменялась от первых метров в юго-восточной части впадины до 80 м в долине Чуи, объем воды составлял не менее 3,5 км3, а площадь – более 100 км2. По мнению Г.Г. Русанова, в суббореальный период позднего голоцена (4 500–2 500 л.н.) в результате частичного размыва обвально-моренной плотины, расположенной в долине Чуи в районе устья Ку-ектанара, уровень озера мог снизиться не менее чем до 1 765 м над ур. м., однако оно продолжало существовать еще длительное время. Вероятной причиной катастрофического спуска озера, возможно произошедшего не более 1 000 л.н., исследователь считает крупный сейсмообвал, обрушившийся в водоем недалеко от подпруды.

Очевидно, что существование такого озера и предполагаемые резкие изменения его уровня не могли не сказаться на расселении людей не только в Чуйской впадине, но и в расположенной ниже Курайской, а также в долине Чуи между ними. В то же время предварительные исследования с использованием среди прочих и геоархеологического метода [Agatova et al., 2016] выявили ряд вопросов, касающихся возможности существования единого озера в Чуйской впадине в голоцене, хронологии снижений его уровня; времени, причины и характера окончательного опорожнения.

Таким образом, для реконструкции ландшафтов, определявших расселение человека на территории Юго-Восточного Алтая в голоцене, необходима информация не только о климатических колебаниях, но и об эволюции гидросети, подкрепленная геохронологическими данными.

Результаты геолого-геоморфологических и геоархеологических исследований и их интерпретация

Для реконструкции параметров Чуйского озерного бассейна в голоцене и определения времени и характера его спуска были проанализированы геологические свидетельства и расположение археологических памятников in situ в Чуйской котловине, долине Чуи между впадинами, где располагалась обвально-моренная дамба, и в восточной части Курайской депрессии – зоне потенциального влияния предполагаемого Г.Г. Русановым [2010] катастрофического спуска озера ок. 1 000 л.н.

Чуйская впадина. Судя по возрасту изученного нами погребенного торфяного горизонта, перекрывающего подверженные сейсмоиндуцированному оползанию моренные отложения на правобережье р. Бо-гуты (хр. Чихачева) на высоте 2 500 м над ур. м., уже к 13 786 ± 166 л.н. (ИГАН-4098 (см. таблицу)) сартан-ские ледники в восточном обрамлении впадины находились выше 2 500 м над ур. м., что опровергает существование покровного оледенения 14 тыс. л.н. [Рудой, 2005, рис. 6]. Уровень ледниково-подпрудного озера в Чуйской впадине, если оно тогда существовало, был ниже этой отметки. В период ок. 8,8–8,0 тыс. л.н. (СОАН-8674, ИГАН-4089, ИГАН-4091) на абсолютной высоте 2 470 м в долинах хр. Чихачева формиро- вался почвенный покров и рос лес. Соответственно, озерные системы в Чуйской впадине в то время могли существовать только ниже этой отметки. Обнаружение палеопочвенного горизонта в отложениях поймы р. Юстыд на высоте 1 951 м над ур. м. свидетельствует об отсутствии крупного озера в восточной части впадины ок. 2 150 ± 146 л.н. (СОАН-8423).

По сравнению с плавно поднимающимися к хребтам периферийными частями Чуйской впадины на ее

Радиоуглеродные даты, полученные в ходе исследования

|

Лабораторный номер |

Место отбора образцов |

Высота над ур. м., м |

Тип образца |

Дата * |

|

ИГАН-4098 |

Долина р. Богуты, хр. Чиха- |

2500 |

Палеоторф |

11 910 ± 70 (13 786 ± 166) |

|

ИГАН-4089 |

чева, восточное обрамление Чуйской впадины |

2470 |

Древесный уголь |

7 780 ± 75 (8 629 ± 226) |

|

ИГАН-4091 |

2470 |

Палеопочва |

7 350 ± 90 (8 179 ± 179) |

|

|

СОАН-8674 |

2470 |

Древесный уголь в палеопочве |

7 640 ± 100 (8 415 ± 212) |

|

|

СОАН-8423 |

Долина р. Юстыд, Чуйская |

1951 |

Палеопочва в аллювиальных от- |

2 130 ± 25 (2 150 ± 146) |

|

впадина |

ложениях поймы |

|||

|

ИГАН-4131 |

Долина р. Чуи между Ку- |

1740 |

Детрит растительный |

850 ± 90 (796 ± 137) |

|

ИГАН-4132 |

райской и Чуйской впадинами в устье р. Куектанар |

1740 |

То же |

2 390 ± 70 (2 517 ± 199) |

|

ИГАН-4133 |

1720 |

» |

2 310 ± 60 (2 403 ± 253) |

|

|

ИГАН-4134 |

1740 |

» |

650 ± 70 (611 ± 86) |

|

|

ИГАН-4138 |

1720 |

Фрагменты тонких корней |

1 680 ± 60 (1 565 ± 149) |

|

|

ИГАН-4139 |

1750 |

Древесный уголь и раститель- |

1 530 ± 70 (1 426 ± 125) |

|

|

ный детрит |

||||

|

ИГАН-4140 |

1750 |

Древесный уголь |

1 290 ± 70 (1 192 ± 135) |

|

|

ИГАН 4141 |

1720 |

Фрагмент корня дерева |

290 ± 60 (325 ± 176) |

|

|

СОАН-8715 |

1730 |

Палеопочва с древесным углем |

3 330 ± 65 (3 558 ± 157) |

|

|

СОАН-9091 |

1725 |

Древесный уголь |

1 250 ± 65 (1 152 ± 143) |

|

|

СОАН-8903 |

Долина р. Чуи между Ку- |

1735 |

Палеопочва |

7 440 ± 95 (8 223 ± 181) |

|

СОАН-9090 |

райской и Чуйской впадинами ниже устья р. Куек- |

1650 |

» |

350 ± 65 (403 ± 108) |

|

СОАН 9092 |

танар |

1670 |

Палеопочва с древесным углем |

1 060 ± 45 (951 ± 116) |

|

СОАН-9093 |

1670 |

Древесный уголь |

890 ± 30 (821 ± 87) |

|

|

СОАН-9098 |

1635 |

Палеопочва |

1 250 ± 30 (1 178 ± 96) |

|

|

СОАН-9100 |

1635 |

» |

2 835 ± 55 (2 966 ± 174) |

|

|

СОАН-9086 |

Долина р. Арыджан, Курай- |

1720 |

Палеопочва в аллювиально-про- |

7 910 ± 70 (8 791 ± 200) |

|

ская впадина |

лювиальных отложениях |

|||

|

СОАН-8424 |

Долина р. Таджилу, Курай- |

1568 |

Палеопочва в делювиальных от- |

3 415 ± 65 (3 694 ± 142) |

|

ская впадина |

ложениях |

|||

|

СОАН-8549 |

Долина р. Чуи, западная |

1470 |

Палеопочва в пролювиально- |

3 275 ± 80 (3 525 ± 168) |

|

часть Курайской впадины |

коллювиальных отложениях |

|||

|

СОАН-8681 |

Долина р. Чуи в устье р. Ба- |

1465 |

Палеопочва |

5 650 ± 90 (6 466 ± 177) |

|

СОАН-9094 |

ратал, западная часть Ку-райской впадины |

1475 |

Погребенный дресвяный гумусированный горизонт |

8 770 ± 140 (9 861 ± 324) |

|

СОАН-9096 |

1460 |

Палеопочва |

4 560 ± 75 (5 220 ± 247) |

|

|

СОАН-9097 |

1460 |

» |

5 470 ± 160 (6 274 ± 357) |

|

|

NSKA-00988 |

1460 |

Коллаген |

9 584 ± 31 (10 930 ± 171) |

*В скобках указаны калиброванные на 2σ значения.

днище значительно меньше археологических объектов, датируемых второй половиной голоцена. Совершенно определенным образом памятники располагаются в восточной и центральной его частях, находясь за пределами неблагоприятных для жизнедеятельности участков – существовавших еще отно сительно недавно озер, бугров пучения и болот в местах деградации мерзлоты. В западной части впадины, в противоположность современным поселениям, следы более раннего присутствия человека (захоронения, ритуальные комплексы, железоплавильные и керамические печи) непосредственно вдоль Чуи не отмечены. Наблюдается и другая закономерность: в западной части впадины более молодые археологические объекты расположены гипсометрически ниже памятников эпохи поздней бронзы, при этом нижним пределом их распространения является высота 1 753 м над ур. м.

Наиболее древний и низко расположенный памятник in situ в Чуйской впадине зафиксирован юго-восточнее пос. Мухор-Тархата между пролювиальными конусами рек Тархата и Кокозек на абсолютной высоте 1 770 м. Это округлые в плане каменные насыпи диаметром 20 и 40 м, предположительно относящиеся к эпохе поздней бронзы – началу раннего железного века. Они состоят из небольших валунов и галек, а контуры очерчены многочисленными парами крупных валунов. Обширный по площади археологический комплекс включает цепочки пазырыкских курганов, тюркские поминальные оградки, объекты неустановленной культурной принадлежности. Пазы-рыкские курганы, характеризующиеся наиболее низким (1 764 м над ур. м.) местоположением в пределах Чуйской впадины, зафиксированы здесь же, а также на левобережье Чуи в 2 км к югу от пос. Ортолык и на правобережье р. Чаган-Узун. Нижним пределом распространения известных к настоящему времени древнетюркских памятников является высота 1 753 м над ур. м. (бассейн р. Чаган-Узун).

Расположение памятников различных культур указывает на то, что уровень предполагаемого Г.Г. Русановым [2010] озера в центре Чуйской впадины в позднем бронзовом веке не мог быть выше 1 770 м над ур. м., в скифскую эпоху не превышал 1 764, а в тюркскую – 1 753 м над ур. м. В целом их расположение скорее свидетельствует о локальном характере озер здесь и неблагоприятных условиях освоения западной части впадины в последней трети голоцена.

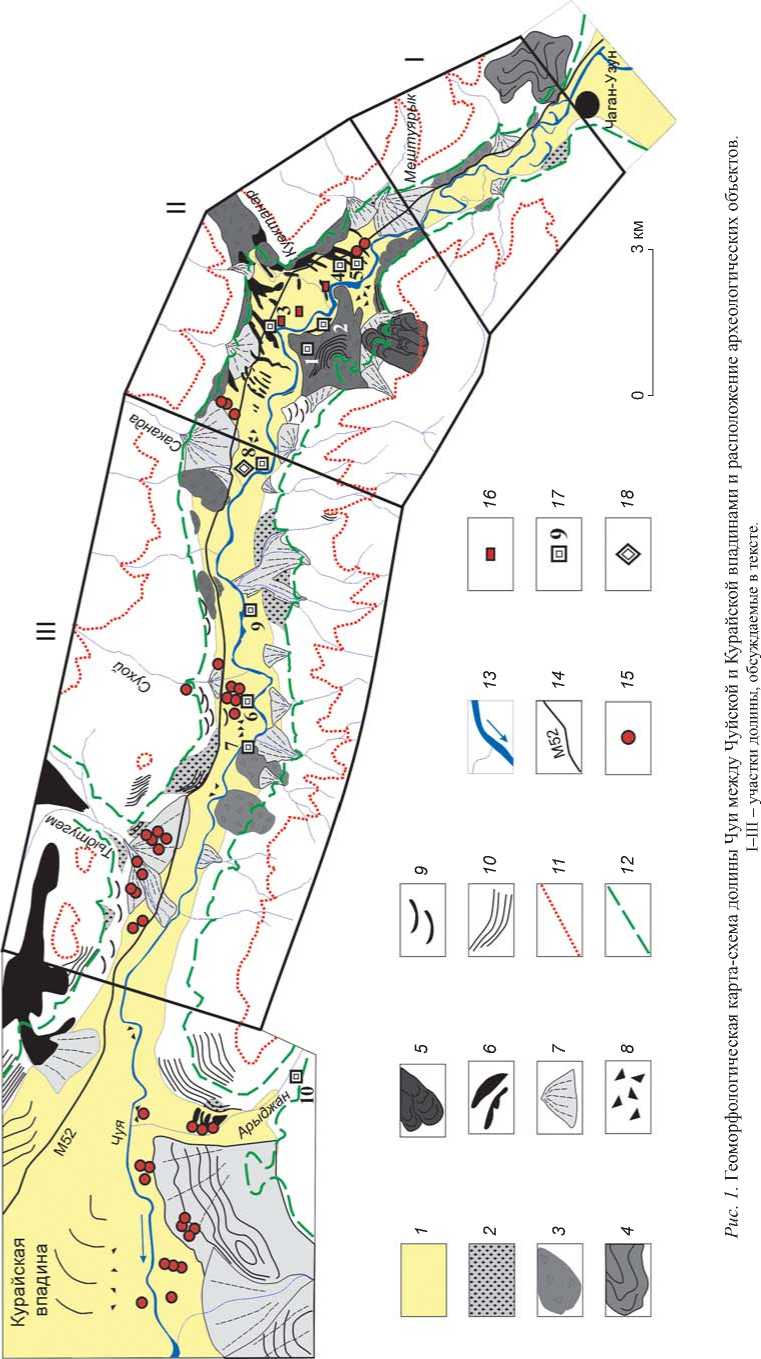

Долина Чуи между Чуйской и Курайской впадинами. На этом отрезке она представляет собой грабен, разделяющий Курайский хребет и Чаган-Узунский массив. Оба борта грабена о сложнены многочисленными сейсмоиндуцированными обвалами, оползнями и крупными осыпями. Береговые линии, сохранившиеся на высотах вплоть до 2 100 м над ур. м., указывают на существование единого Ку-райско-Чуйского бассейна в определенные стадии развития гляциолимносистемы. По строению грабен делится на три участка (рис. 1).

На первом, наиболее узком, участке, от устья Чуйской впадины до устья Мештуярыка, ширина грабена по изолинии 1 800 м над ур. м. (максимальный уровень предполагаемого голоценового озера) не превышает 870 м. Оба склона практически на всем протяжении обвально-осыпные. С нижней тектонической ступени Курайского хребта с высоты ок. 2 100 м над ур. м. происходит площадное оползание неогеновых отложений. Чуя слабо врезана в валунно-галечно-песчаные отложения и меандрирует. Следы обвально-оползневых дамб на этом участке нами не зафиксированы. Не обнаружены и археологические памятники.

Второй участок, от устья Мештуярыка до места врезания в морены Куектанарского ледника, характеризуется расширением грабена по изолинии 1 800 м над ур. м. до 3,5 км и резким углублением русла Чуи – до 40–45 м в месте прорезания морен. Несмотря на максимальную ширину, именно в этой части грабена была сформирована дамба из морен Ку-ектанарского ледника и гигантского Сукорского обвала. На левом берегу Чуи отложения обвала частично перекрывают морену, на правом ниже устья Куектана-ра – залегают в толще ледниковых отложений, по всей видимости, разделяя ее по возрасту. В настоящее время моренные и обвальные отложения достигают абсолютной высоты 1 800 м только на присклоновых участках долины, тогда как в центральной части их высота не превышает 1 750–1 760 м над ур. м. Терра-сированность поверхности Сукорского обвала до абсолютной высоты 1 800 м указывает на его формирование и частичный размыв обвально-моренной дамбы еще до спуска озера с урезом воды не ниже 1 800 м над ур. м., единого в это время для обеих впадин. О прохождении высокоэнергетичных потоков на данном участке долины свидетельствует «сад камней» на поверхности левобережной террасы выше по течению тела обвала. После спуска или снижения уровня единого водоема дамба могла подпруживать озеро в Чуйской впадине с зеркалом воды не выше 1 750 м над ур. м. Возраст палеопочвы (СОАН-8903) в основании субаэральной пачки, залегающей поверх озерных отложений на абсолютной высоте 1 730 м (рис. 1, разрез 3), указывает на то, что если ок. 8 тыс. л.н. озеро выше дамбы еще существовало, то его урез был ниже 1 730 м над ур. м. и оно было локальным, т.к. днище Чуйской впадины расположено выше этой отметки. Таким образом, уже к 8 тыс. л.н. дамба в устье Куектанара не могла подпруживать озеро в Чуйской впадине, а следы другой возможной подпруды выше по долине не обнаружены.

1 – отложения днища впадин и долины Чуи; 2 – террасы, выработанные в поздненеоплейстоценовых (?) озерных отложениях; 3 – обвалы, осовы, каменные лавины; 4 – оползни неогеновых озерных отложений; 5 – каменные глетчеры; 6 – морены; 7 – пролювиальные конусы и шлейфы; 8 – скопления глыб и валунов («сады камней»), трассирующие прохождение катастрофических паводков; 9 – коренные склоны, обработанные водными потоками; 10 – абразионные озерные террасы, моделирующие рыхлые отложения; 11 – уровень палеоозера 2 100 м над ур. м.; 12 – уровень палеоозера 1 800 м над ур. м.; 13 – современная гидросеть; 14 – федеральная трасса М52; 15 – археологические комплексы; 16 – местоположение железоплавильных печей; 17 – положение изученных разрезов; 18 – место проведения дендрогеоморфологического анализа.

Полученные нами радиоуглеродные даты свидетельствуют о формировании покровного субаэрального комплекса на рассматриваемом участке долины в голоцене (рис. 1, разрезы 1–4), а также о флуктуациях русла Чуи и активном размыве древних озерных отложений в последнюю треть голоцена (рис. 1, разрез 5). На отсутствие здесь каких-либо озер не позднее VI–X вв. н.э. (СОАН-9091) указывает и целый ряд железоплавильных печей вдоль правого берегового обрыва реки на высотах 1 720–1 730 м над ур. м. Это памятники Куэхтонар-1, -2 [Зиняков, 1988, с. 46–49] и ранее неизвестное местонахождение ниже устья Куектанара, установленное нами по прокаленному до ярко-малинового цвета грунту (рис. 1). Не позднее XV–XVI вв. н.э. (ИГАН-4141) массив перевеянных озерных песков на правом берегу Чуи был освоен древесной растительностью. Среди дюн были собраны разрозненные находки, относящиеся к палеолиту и кыргызской культуре [Деревянко, Маркин, 1987, с. 11–12; Худяков, 1990]. В месте их обнаружения на поверхности шестиметровой террасы Чуи нами зафиксирован археологический объект in situ – круглые каменные выкладки (не менее трех) диаметром до 2 м, частично занесенные песком. Определение культурной принадлежности памятника затруднено, однако можно предполагать его относительно молодой возраст, что указывает на высокую активность эоловых процессов в последнее тысячелетие. Свидетельств схода обвалов или оползней, которые, согласно предположениям Г.Г. Русанова [2010], могли бы вызвать волну, приведшую к прорыву обвально-моренной дамбы и спуску озера ок. 1 000 л.н., мы на данном участке долины не обнаружили.

Третий участок – от дамбы до выхода в Курай-скую впадину. Ширина долины здесь по изолинии 1 800 м над ур. м. 1,6–1,9 км. Характерной чертой этого участка являются озерные (волноприбойные и аккумулятивные) и речные (эрозионные и эрозионно-аккумулятивные) террасы, сформированные во время существования неоплейстоценовых озер и в ходе постозерного врезания. На существование нескольких озерных эпох в неоплейстоцене указывают абразионные уровни на аккумулятивной озерной террасе с высотой поверхности 1 700–1 750 м над ур. м. в устье Тыдтугема. Нижняя озерная терраса (1 610 м над ур. м.), прослеживаемая в Курайской впадине, подрезает пролювиальный конус р. Тыдту-гем, что свидетельствует о формировании его дистальной части в межозерную стадию. Скопления крупных (до глыб) обломков различного петрографического со става на средних по высоте террасах указывают на прохождение по долине мощных водных потоков. Врез Чуи в древние озерные отложения достигает зде сь ок. 170 м при урезе воды 1 582 м над ур. м.

В пределах третьего участка наиболее близко к куектанарской дамбе – на расстоянии 1 000–1 250 м от наиболее высокого моренного вала – на правобережной террасе (1 740 м над ур. м.) вдоль края пролювиального конуса р. Саканды расположено несколько цепочек пазырыкских курганов с балба-лами. Многочисленные курганы и ритуальные сооружения пазырыкской и древнетюркской культур сосредоточены в устье ручья Сухого на террасе высотой 1 665–1 670 м над ур. м. Часть объектов находится недалеко от крутого 25-метрового уступа, ограничивающего эту террасу, в 200 м от современного русла Чуи. Одиночный пазырыкский курган зафиксирован на коренном ригеле долины ручья Сухого на абсолютной высоте 1 800 м. Пазырыкские могильники, включающие крупные курганы, а также тюркские поминальные оградки расположены на пролювиальном конусе Тыдтугема на обоих его берегах в интервале высот 1 630–1 650 м над ур. м. На подрезающей этот конус террасе высотой 1 610 м над ур. м. и на более молодом вложенном пролювиальном конусе зафиксированы курганы, культурная принадлежность которых по морфологическим признакам не определена. А она, возможно, помогла бы детализировать хронологию геологических процессов голоцена.

Ниже устья ручья Сухого сейсмоиндуцирован-ный палеообвал, сошедший с левого склона грабена, привел к подпруживанию Чуи и формированию локального озера. На доголоценовый возраст валунной толщи в бровке 15-метровой правой террасы Чуи (рис. 1, разрез 6), ассоциируемой с прохождением одного из последних катастрофических паводков, указывают полученные В.В. Бутвиловским [1993] даты озерных отложений (рис. 1, разрез 7) – 9 717 ± ± 177 (СОАН-2378) и 8 308 ± 110 л.н. (СОАН-2379). Спуск этого обвально-подпрудного озера произошел не позднее 3 300–3 000 л.н. (СОАН-9100). В период тюркского господства на поверхности террасы вновь формировалась почва (СОАН-9098), а сама 15-метровая терраса (1 633 м над ур. м.) в последние 3 000 лет не затапливалась и возможные сильные паводки не выходили на данном участке долины за пределы русла Чуи, что подтверждается сохранностью погребально-поминальных комплексов, включая элитные пазырыкские курганы, на следующей 25-метровой террасе (1 665–1 670 м над ур. м), в т.ч. у ее бровки.

Об активной миграции русла Чуи ниже куекта-нарской дамбы в последние 1 000 лет свидетельствуют радиоуглеродные даты (СОАН-9092, СОАН-9093) погребенных почв (рис. 1, разрез 8), а также результаты дендрохронологического анализа кернов и спилов лиственниц, заселивших пойму реки. Около 400 л.н. (СОАН-9090) была сформирована наиболее молодая палеопочва на высокой левобережной пойме выше устья ручья Сухого, перекрытая маломощным аллювием в ходе последующих непродолжительных разливов Чуи (СОАН-9090; рис. 1, разрез 9).

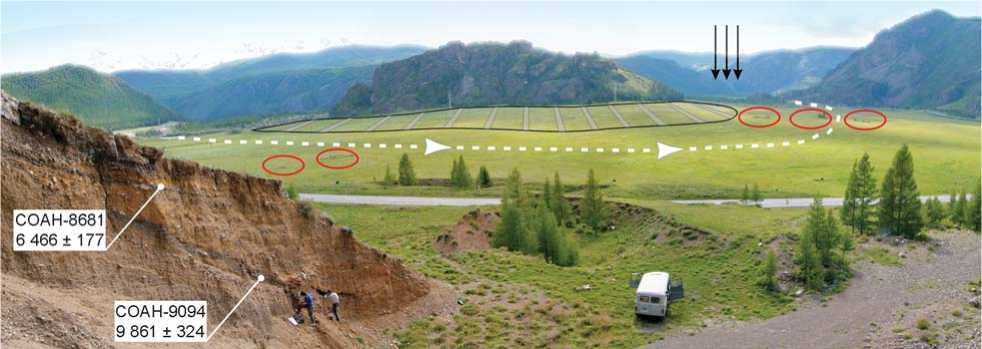

Курайская впадина. В ее западной части в районе устья лога Баратал нами была обнаружена палеопочва на поверхности осыпного конуса (1 475 м над ур. м.), сформировавшегося после спуска последнего ледни-ково-подпрудного озера в Курайской впадине. Дата почвы – 9 861 ± 324 л.н. (СОАН-9094) – указывает на то, что этот спуск произошел уже к началу голоцена. Коллювий перекрыт 10-метровой пачкой обломочных отложений со слабонаклонной слоистостью, накапливавшихся у подножия склона в водной среде. Даты палеопочв в кровле пачки – 6 466 ± 177 (СОАН-8681), 6 274 ± 357 (СОАН-9097), 5 220 ± 247 л.н. (СОАН-9096) – свидетельствуют о том, что в период между 10,0 и 6,5 тыс. л.н. в этой части Курайской впадины вновь существовал водоем с уровнем не ниже 1 480 м над ур. м. Ко времени возведения на правобережной террасе Чуи группы пазырыкских курганов Боротал-1 [Кубарев, Шульга, 2007, с. 34–35, 180–185] русло реки, ранее проходившее вдоль правого склона, уже заняло близкое к современному положение, сместившись к центру долины (рис. 2). Радиоуглеродный возраст (СОАН-9086) нижней из палеопочв, перекрывающих аллювиально-пролювиальные отложения в долине р. Арыджан (восточная часть Курайской впадины) на абсолютной высоте 1 720 м (см. рис. 1, разрез 10), позволяет говорить о том, что если озеро в Ку-райской котловине ок. 9 тыс. л.н. существовало, то его уровень был значительно ниже 1 720 м над ур. м. и оно не проникало в западную часть Чуйской впадины. Моренный комплекс в устье долины Арыджана, залега- ющий на высоте ок. 1 625 м над ур. м., вложен в мощный пролювиальный шлейф и размыт. Отдельные эрратические валуны (вероятно, следы айсбергового разноса) встречаются здесь на склоне Чаган-Узун-ского массива вплоть до абсолютной высоты 1 760 м, указывая на уровень одного из последних неоплейсто-ценовых озер во впадинах. Погребенные почвы возрастом ок. 3 500–3 700 лет (СОАН-8424, СОАН-8549), перекрывающие нарушенные паводком отложения и пролювиально-коллювиальный шлейф в западной части Курайской котловины, свидетельствуют о завершении всех паводковых событий здесь ко второй половине голоцена.

На древнем террасированном озерными уровнями пролювиальном шлейфе в междуречье Арыджа-на и Балтыргана на высоте 1 600–1 610 м над ур. м. (на 60 м выше уреза Чуи) были зафиксированы ранее неизвестные многочисленные захоронения бу-лан-кобинской культуры хуннуской эпохи. Каменные насыпи диаметром ок. 2 м с преобладанием валунов гранитов и мраморизованных известняков слабо выступают на задернованной поверхности левобережной части конуса. Встречаются как отдельные погребения, так и цепочки северо-западного простирания из нескольких могил. Обширное поле таких же захоронений с насыпями из валунов мраморизованных известняков обнаружено и на первой правобережной террасе Арыджана на высоте 1 615–1 630 м над ур. м. Ниже устья Арыджана на второй террасе Чуи по обоим ее берегам (на 11–12 м выше уреза реки и не дальше 250 м от нее) расположены пазырыкские и древнетюркские комплексы, что указывает на прохождение всех возможных катастрофических потоков до их сооружения (см. рис. 1).

Рис. 2. Долина Чуи в устье Баратала.

Черными стрелками показано положение ледниковой дамбы; полосами – поздненеоплейстоценовые озерные отложения, сохранившиеся вокруг выходов коренных пород; белой пунктирной линией со стрелками – положение русла и направление течения пра-Чуи; красными овалами – курганы пазырыкского могильника Боротал-1. Калиброванные (2σ) радиоуглеродные даты характеризуют возраст палеопочв на правом борту долины. Абсолютная высота 1 470 м.

Выводы

Новые хронометрические данные и картирование археологических объектов in situ, впервые проведенное в долине Чуи на участке между Чуйской и Курай-ской депрессиями и в прилегающих частях впадин, позволили уточнить реконструкции хода геологических процессов в конце позднего неоплейстоцена – голоцене на территории Юго-Восточного Алтая. Более 25 новых радиоуглеродных дат свидетельствуют о формировании всех исследованных палеопочв, перекрывающих озерные отложения в пределах Курай-ско-Чуйской системы впадин, в голоцене. Эти данные не позволяют делать выводы о хронологии спусков неоплейстоценовых ледниково-подпрудных озер здесь. В то же время можно обоснованно говорить о том, что последний единый ледниково-подпрудный бассейн во впадинах перестал существовать уже к началу голоцена. В интервале 10,0–6,5 тыс. л.н. в западной части Курайской депрессии вновь было озеро с уровнем не ниже 1 480 м над ур. м., тогда как водоем в Чуйской котловине к 8 тыс. л.н. распался на отдельные, но еще достаточно обширные озера. Таким образом, в первой половине голоцена во впадинах располагались изолированные системы озер, соединявшиеся только Чуей, а все возможные катастрофические процессы осушения впадин прошли ранее 10–8 тыс. л.н. Перестройка гидросети во второй половине голоцена происходила без катастрофических последствий для человека.

Список литературы Археологические памятники как маркер перестройки неоплейстоцен-голоценовой гидросети Курайской и Чуйской впадин (Юго-Восточный Алтай): результаты геолого-геоморфологических и геоархеологических исследований

- Бутвиловский В. В. Палеогеография последнего оледенения и голоцена Алтая: событийно-катастрофическая модель. - Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1993. - 253 с.

- Деревянко А.П., Маркин С. В. Палеолит Чуйской котловины. - Новосибирск: Наука, 1987. - 112 с.

- Зиняков Н.М. История черной металлургии и кузнечного ремесла древнего Алтая. - Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1988. - 274 с.

- Кубарев В.Д., Шульга П.И. Пазырыкская культура (курганы Чуи и Урсула). - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2007. - 282 с.

- Панин А.В. Самоорганизация флювиальных систем и флювиальные катастрофы на Алтае // Геоморфология. - 2013. - № 4. - С. 80-85.

- Рудой А.Н. Гигантская рябь течения (история исследований, диагностика и палеогеографическое значение). -Томск: Том. гос. пед. ун-т, 2005. - 228 с.

- Русанов Г.Г. Изменение климата Чуйской котловины Горного Алтая по фауне остракод // Успехи современного естествознания. - 2010. - № 10. - С. 20-25.

- Худяков Ю.С. Кыргызы в Горном Алтае // Проблемы изучения древней и средневековой истории Горного Алтая. - Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 1990. - С. 186-201.

- Agatova A.R., Nepop R.K., Bronnikova M.A., Slyusarenko I.Yu., Orlova L.A. Human occupation of South Eastern Altai highlands (Russia) in the context of environmental changes // Archaeol. and Anthropol. Sci. - 2016. - Vol. 8, iss. 3. - P. 419-440.