Археологические памятники Зарамагской котловины (по материалам охранных раскопок 2007-2009 гг.)

Автор: Албегова Царикаева З.Х.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования отдела оxранныx раскопок института арxеологии РАН

Статья в выпуске: 228, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты спасательных работ Северо-Осетинской экспедиции (Институт археологии РАН) на двух жилых объектах (поселок Чиджом и Городище Цми) и кладбище Мамисонда. Исследования проводились в зоне строительства Зарамагского водохранилища у села Цми, Алагирская область, Республика Северная Осетия - Алания. Была установлена хронология сайтов. Ядро поселка Чиджом предварительно подготовлено к середине 3-го - середине 2-го завода. До н.э., были выделены четыре этапа функционирования сайта. На многослойном холме Цми обнаружено пятно не нарушенного культурного осадка, содержащее фрагменты многочисленных сосудов различной формы и технологий. Принимая во внимание отдельные находки с надежной хронологией, предварительный материал относится к IX-XI вв. Материалы с кладбища Мамисондана (VII-IX вв.) Представлены в хронологической таблице личных украшений.

Центральный кавказ, осетия, поселения, эпоха ранней и средней бронзы, раннее средневековье

Короткий адрес: https://sciup.org/14328517

IDR: 14328517

Текст научной статьи Археологические памятники Зарамагской котловины (по материалам охранных раскопок 2007-2009 гг.)

Зарамагская (или Туальская) котловина расположена в горной зоне Алагирского р-на Республики Северная Осетия – Алания (рис. 1, 1, 2 ). В котловине соединяются пять ущелий, образованных пятью реками: ущелье Цмиком – р. Цмиакомдон, Нарком – р. Нардон, Мамисонком – р. Мамисонкомдон (или Мамисондон), Адайком – р. Адайкомдон; при выходе из ущелий реки сливаются в р. Ардон, которая пробила себе дорогу на север сквозь Касарское и Алагирское ущелья. Через котловину по ущельям проходит несколько путей, ведущих на Владикавказскую равнину, в соседние ущелья северного склона Кавказа и в Закавказье (основные транскавказские пути проходили через перевалы Дзедзо, Рокский и Мамисонский) ( Попов , 2008. С. 234. Рис. 22). Расположение

Рис. 1. Селения Нижний Зарамаг и Цми (1); археологические памятники Зарамагской котловины (до периода раннего развитого средневековья) (2)

Зарамагской котловины в контактной зоне всегда предполагало, что она была заселена на протяжении длительного времени.

При выходе рек из ущелий образовались утесы и мысы: Зарамаг-ский утес на р. Адайкомдон и Цми-акомдонский на р. Цмиакомдон при впадении их в р. Ардон, а также ряд других. К двум указанным мысам приурочена большая часть археологических памятников разных эпох ( Попов , 2008. С. 233–244).

Первые упоминания об археологических находках в районе Зарамагской котловины относятся к 1900 г. Графиня П. С. Уварова писала о бронзовом «молотке» из с. Нижний Зарамаг, напоминавшем, по ее выражению, древнюю Ко-бань ( Уварова , 1900. С. 331). Однако она сомневалась в том, что предмет происходит именно из Нижнего За-рамага, т. к. никаких археологических памятников на территории и в окрестностях селения на тот момент выявлено не было.

В 1964 г. сбор подъемного материала в окрестностях «крепостного комплекса» с. Цми производил В. И. Марковин (1965. С. 165). Он отмечал, что рядом с местным кладбищем обнаружена керамика эпохи бронзы. Правда, у с. Цми находятся два кладбища, и из отчета не ясно, о каком именно идет речь. В 1980 г.

местным жителем Е. И. Джанаевым было выявлено городище Цми. В следующем году прибывшая сюда археологическая экспедиция Северо-Осетинского научно-исследовательского института истории, филологии и экономики (СОНИИ ИФЭ) под руководством В. А. Кузнецова зафиксировала выход культурного слоя. Открытие городища стало стартовой точкой в истории исследования Зара-магской котловины. Тем более что за несколько лет до этого, в 1976 г., начались подготовительные работы по сооружению Зарамагских ГЭС. В 1988–1989 гг. экспедициями СОНИИ ИФЭ под руководством В. А. Кузнецова, при участии Б. В. Техова и В. Х. Тменова, было проведено частичное археологическое обследование городища Цми, произведены раскопки на поселении кобанской культуры на северо-западном склоне Зарамагского утеса, частично исследовались позднесредневековые могильники на территории Зара-магского и Цмийского утесов. На городище Цми найдены материалы эпохи средневековья и куро-араксской культуры (Кузнецов, 1988; 1989). В 1989 г. из-за постоянных организационных и финансовых проблем строительство ГЭС было заморожено. Прекратились и научные работы.

В 2006 г. строительство расконсервировали. В связи с перспективой затопления Зарамагской котловины на ее территории возобновились археологические исследования, активно проводившиеся в 2006–2009 гг. Средства на работы были выделены ОАО «Русгидро» и ОАО «Зарамагские ГЭС».

Разведки 2006 г. проводились сотрудниками Института истории и археологии Республики Северная Осетия – Алания при Северо-Осетинском государственном университете (ИИА РСО–А), ООО «Научно-исследовательский институт археологии и древней истории Северного Кавказа» (г. Ставрополь), ГУ «Республиканский научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры Республики Северная Осетия – Алания». В ходе разведок в зоне затопления помимо уже упомянутых были выявлены новые памятники, среди которых уникальный могильник кобанской культуры и протокобанского периода – Адайдон, и, видимо, средневековый участок поселения Чидгом ( Караев , 2007. С. 44, 51). В 2007 г. экспедиция ИА РАН выявила раннесредневековый могильник Мами-сондон ( Албегова и др. , 2008; Албегова, Верещинский-Бабайлов , 2010). В этом же году в ходе масштабных работ на городище Цми обнаружены и исследовались слои нескольких эпох, начиная с позднего мезолита – раннего неолита ( Ростунов и др. , 2008; Rostunov et al. , 2009). В 2007–2009 гг. масштабные работы проводились ИИА РСО–А на могильнике Адайдон и на Зарамагском утесе.

Северо-Осетинская археологическая экспедиция (СОАЭ) ИА РАН вела работы на трех памятниках: могильнике Мамисондон (2007–2008 гг.), поселении Чидгом (2007–2008 гг.) и городище Цми (2009 г.) (рис. 1, 2 ). Материалы этих памятников опубликованы с разной степенью полноты. В данной статье приводятся основные выводы, касающиеся их хронологии. Наблюдения доработаны по сравнению с предыдущими публикациями. Описание памятников идет в хронологическом порядке.

Поселение Чидгом находилось на высокой первой надпойменной террасе правого берега р. Нардон, на солнечном склоне горы в 30 м к юго-востоку от восточной окраины старого с. Цми. Свое название поселение получило по названию террасы. До прошлого века терраса использовалась под пашню, а ко времени начала исследований – под выгон ( Караев , 2007. С. 44). Результаты предварительных исследований СОАЭ ИА РАН опубликованы ( Цветкова и др., 2010; 2011). В настоящий момент готовится полная публикация материалов памятника.

На площади 3620 м2 вскрыта часть поселения. Выявлены 9 сооружений и несколько культурных горизонтов. Прямая стратиграфия памятника отражена только в квадратах, где располагался комплекс сооружений 3 и 7. В этих квадратах между горизонтами с культурным слоем нет стерильных прослоек, что может свидетельствовать о непрерывности функционирования памятника на протяжении длительного времени. Установлено, что большая часть площади поселения относится к эпохе ранней и средней бронзы.

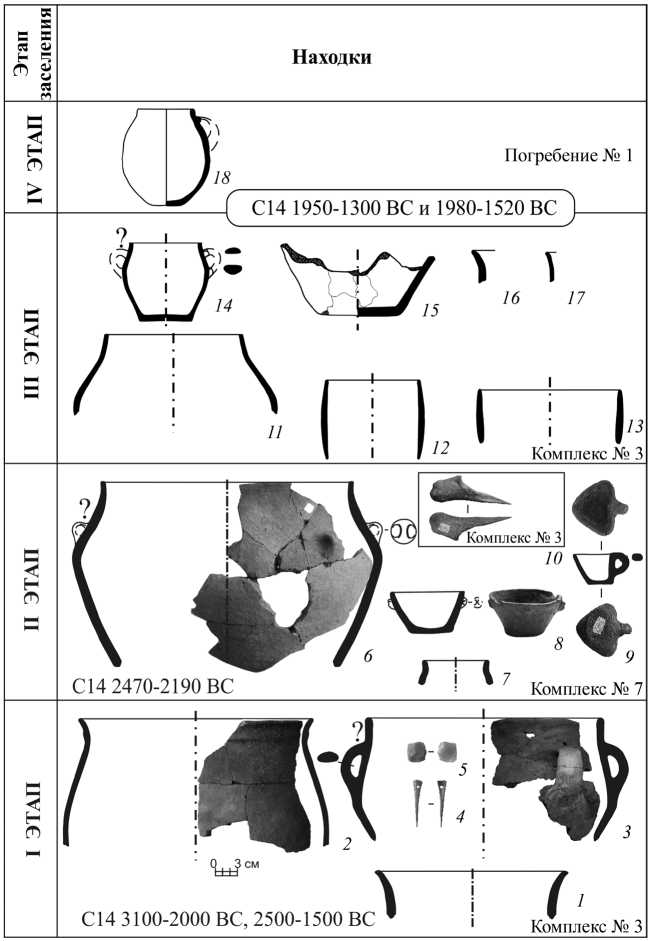

В данной публикации будут рассмотрены только вещевые находки, обнаруженные в различных горизонтах поселения1. Анализ стратиграфии и планиграфии поселения позволил выделить четыре этапа заселения террасы. Первый этап представлен находками костяной проколки (рис. 2, 4 ), обожженного кремневого отщепа розового цвета (рис. 2, 5 ) и профильных фрагментов трех сосудов. Один сосуд – крупный, широкогорлый, с налепным валиком в месте перехода от тулова к венчику, серо-бежевого цвета (рис. 2, 2 ). Изготовлен из плотной, хорошо обожженной глины, с добавлением дресвы или речного песка и органики. Он производит впечатление круговой керамики – стенки внутри и снаружи гладкие без неровностей, четкий правильный профиль. Второй сосуд – лепной подлощенный горшок коричнево-черного цвета с уплощенной ручкой (ручками?) (рис. 2, 3 ). Аналогии этому сосуду обнаружены на могильнике Загли Бар-зонд I в Северной Осетии. Сосуд невозможно узко датировать, он относится к середине – второй половине III тыс. до н. э. ( Ростунов , 2007. С. 39, 40). Оба сосуда крупные, с диаметром венчика около 32 см, и, видимо, тарные. Третий сосуд – менее крупный, с плавно расширяющимся венчиком (рис. 2, 1 ).

Радиоуглеродный анализ фрагментов двух овечьих черепов (определение Ек. Е. Антипиной) из нижнего горизонта дал некоторый разброс: Ki-16746 4080 ± 170 BP (1 δ 2900–2350 ВС, 2 δ 3100–2000 ВС) и Ki-16747 3640 ± 170 BP (1 δ 2300–1700 ВС, 2 δ 2500–1500 ВС)2. В целом, эти даты пересекаются с археологической.

Ко второму этапу относится находка костяной проколки (рис. 2, 10 ). Скорее ко второму, чем к третьему этапу можно отнести фрагменты нескольких сосудов, в тесте которых присутствуют дресва и органика, иногда дробленая ископаемая ракушка. Крупные формы представлены лепным сосудом охристо-серого цвета с шероховатой поверхностью, прямым, слегка отогнутым наружу венчиком, расширяющимся в центральной части «биконическим» туловом и псевдополу-шарной ручкой без сквозного отверстия (рис. 2, 6 ). Также найден фрагмент венчика небольшого сосуда, черного снаружи и серого внутри (рис. 2, 7 ). Венчик прямой, слегка отклонен наружу. Обнаружены два целых сосуда: светло-коричневая миска/пиала с двумя небольшими налепными ушками в виде защипов без сквозных отверстий (рис. 2, 8 ) и лепной красноглиняный поильник сердцевидной формы с ручкой (рис. 2, 9 ) из погребения 2, принадлежавшего младенцу 7–9 перинатальных месяцев.

Радиоуглеродный анализ дерева из столбовой ямки комплекса 7 (где сделана основная масса находок) дал дату Ki-15450 3850 ± 50 BP (1 σ 2410–2370, 2360–2270, 2260–2200 ВС, 2 δ 2470–2190 BC).

Третий этап представлен находками профильных частей семи сосудов. Согласно стратиграфии, к концу второго – третьему этапу относятся: красно-

Рис. 2. Распределение находок с поселения Чидгом по хронологическим этапам глиняный сосуд с прямым венчиком (рис. 2, 11), с примесью дресвы, песка и органики в тесте; два фрагмента неорнаментированных красноглиняных сосудов баночной формы с прямыми стенками и венчиками, с большим количеством крупной дресвы в тесте (рис. 2, 12, 13). Собственно к третьему этапу относятся: два неорнаментированных фрагмента прямых слабо отогнутых наружу венчиков лепных красножгущихся сосудов с примесью дресвы и органики в тесте (рис. 2, 16, 17); полнопрофильный фрагмент лепного неорнаментированного сосуда красно-коричневого цвета с обломанной ручкой и выделенной придонной частью, с примесью дресвы, шамота, органики и песка в тесте (рис. 2, 14); донце крупного лепного красноглиняного подлощенного неорнаментированного сосуда с примесью дресвы, органики, шамота (?) в тесте (рис. 2, 15). Среди находок третьего этапа – небольшой сильно корродированный фрагмент железного предмета.

Видимо, поселение было заброшено, деревянные конструкции построек разобраны, а их остатки сгорели. Результаты анализа сгоревших деревянных плах из верхнего горизонта поселения показывают, что пожар мог произойти в диапазоне 1980–1300 BC. Для плахи из постройки 3а получена радиоуглеродная дата ИГАН-3831 3330 ± 120 BP (1 σ 1749–1492 BC, 2 σ 1950–1300 BC); для плахи из постройки 3б – ИГАН-3832 3450 ± 90 BP (1 σ 1886–1664 BC, 2 σ 1980–1520 BC).

Возможно, к четвертому этапу относится детское погребение 1, совершенное в яслях (?) уже заброшенной постройки 2. Возраст погребенного – менее 3 лет. При нем найдена половинка сосуда овоидной формы с плоским дном, сужающимся кверху горлом, небольшим прямым венчиком, со следами крепления ручки. Поверхность сосуда черного цвета (рис. 2, 18 ).

Датировка поселения и погребений затруднена небольшим количеством керамического материала, а также слабой изученностью памятников горной зоны эпохи бронзы в целом. Прямых аналогий керамическим формам из Чидго-ма в литературе пока не найдено. Материалы предварительно атрибутированы по близким аналогиям, стратиграфии и радиоуглеродным датам. По совокупности данных поселение Чидгом может быть предварительно датировано серединой III – серединой II тыс. до н. э.3

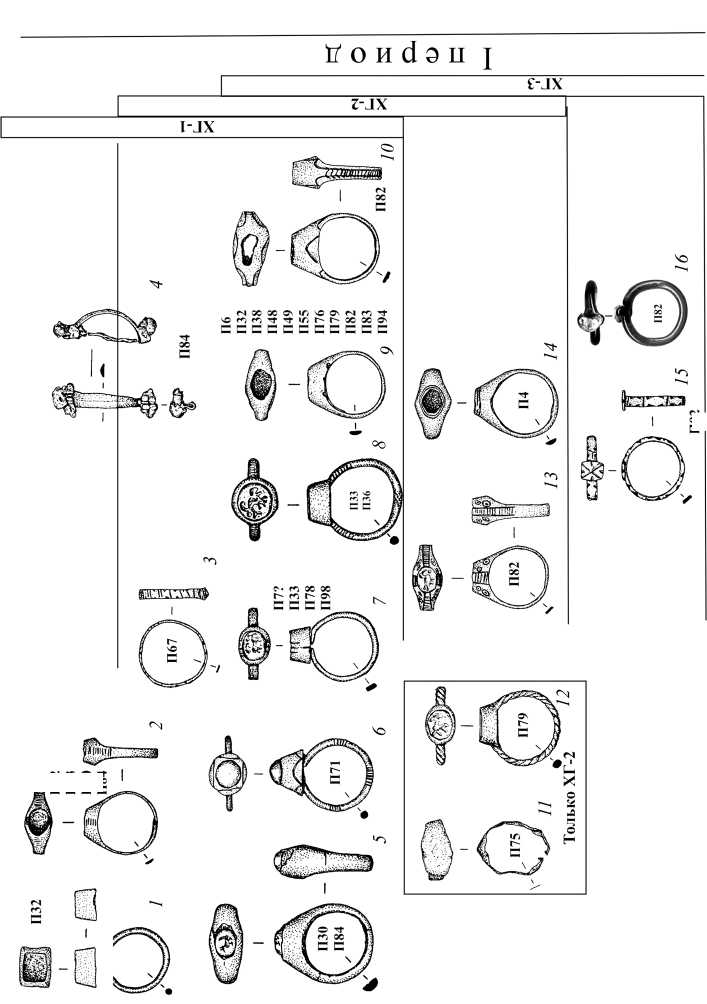

Могильник Мамисондон находился у слияния рек Нардон и Мамисондон при впадении их в р. Ардон, у юго-западной окраины с. Нижний Зарамаг. Некрополь полностью опубликован (Албегова, Верещинский-Бабайлов, 2010). В публикации даны описание и детальный анализ обряда и инвентаря 167 погребений. Установлено, что основная часть погребений могильника Мамисондон датируется VIII в. Не исключается наличие погребений конца VII в. и первых десятилетий IX в. Однако в монографии не была приведена иллюстрированная хронологическая таблица инвентаря (рис. 3). Хронология памятника разработана совместно с И. О. Гавритухиным. Приводимая таблица также является результатом совместной работы.

Т. к. методика исследований подробно описана в книге, нет необходимости еще раз останавливаться на ней. Отметим только, что она строилась с учетом результатов анализа планиграфии могильника, стратиграфии коллективных погребений, взаимовстречаемости предметов в отдельных погребениях, погребениях отдельных половозрастных групп и погребениях, расположенных на отдельных участках могильника. Как инструмент для анализа использовались графы связей и сериация. Ниже приведен лишь сжатый комментарий к хронологической таблице погребального инвентаря.

Погребальный инвентарь могильника Мамисондон представлен исключительно личными украшениями и сопоставим с инвентарем христианских погребений Грузии. Металлические и стеклянные перстни обнаружены в 83 погребениях, при 13 костяках найдены височные кольца, в 6 могилах зафиксированы бусы, в двух – фибулы, в двух – железные поясные наборы очень плохой сохранности, в 8 – головные булавки. По наборам инвентаря и палеорельефу на некрополе были выделены три участка, отражающие хронологические и этнокультурные изменения.

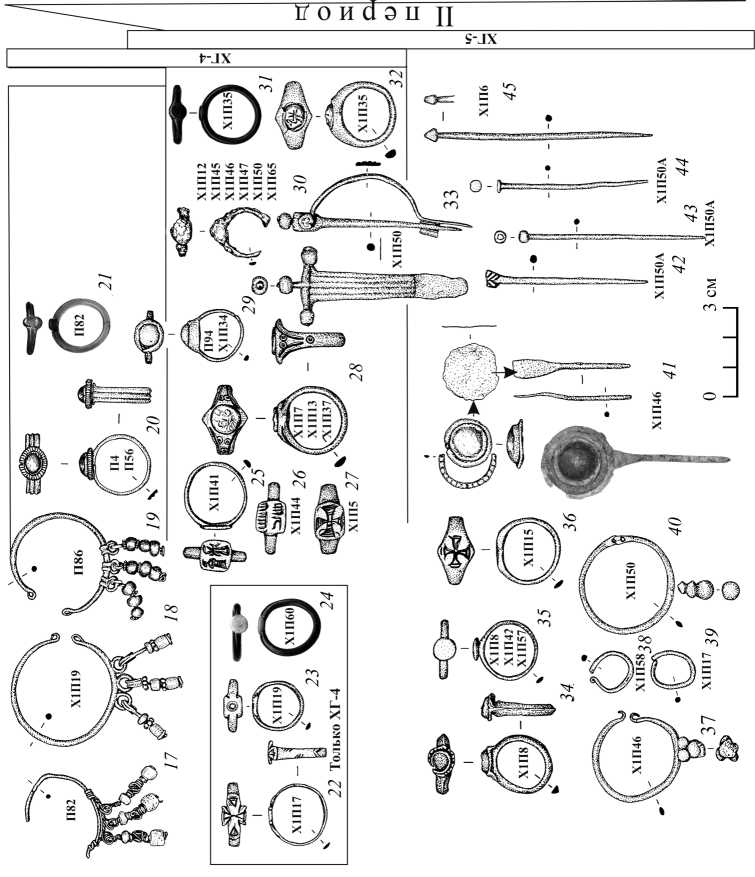

Выделены I, II и промежуточный периоды. Каждый период включает более мелкие хронологические группы (ХГ), которые частично перекрывают друг друга, что отражено в правой части таблицы. Поэтому предметы, характерные для одной ХГ, в той или иной степени заходят и в смежные ХГ. Однако есть несколько категорий вещей, которые коррелируют исключительно с одной ХГ. В таблице они взяты в отдельные рамки.

Для периода I, включающего более мелкие ХГ-1 – ХГ-3, характерны: перстни со стеклянными вставками из медного или серебряного сплава, выполненные в технике тиснения из металлического листа (рис. 3, 2, 9, 10, 13, 14 ); перстни из металлического листа с овальным щитком, подражающие массивным литым, но с органическим заполнением внутреннего пространства шинки (рис. 3, 5 ); перстни из металлической фольги (рис. 3, 11 ); перстни, состоящие из круглой или плоской в сечении шинки и припаянной к ней круглой или квадратной жуковины со стеклянной вставкой (рис. 3, 1, 6–8, 12 ); перстни из сине-зеленого (рис. 3, 16 ) и желто-зеленого (рис. 3, 21 ) стекла с монохромным или полихромным щитком. Вставки в перстни – в некоторых случаях без изображений, из глухого бирюзового, мозаичного (глазчатый орнамент из темно-синего и белого стекол), полупрозрачного темно-бордового, прозрачного желтого стекла. Но подавляющее большинство вставок (85 экз.) представляют собой инталии с изображениями птиц, копытных, грифонов и точечным орнаментом. Они изготовлены из прозрачного бесцветного, редко синего или розового стекла. С указанным набором вещей коррелирует обряд индивидуальных погребений. Погребения ХГ-1–3 концентрировались на Основной части могильника. Наиболее важным датирующим предметом для ХГ-1, или наиболее раннего участка могильника, служит фибула (рис. 3, 4 ), которую И. О. Гавритухин с наибольшей вероятностью относит к первой половине – середине VIII в. ( Гавритухин , 2010. С. 419).

Для промежуточного периода (ХГ-3 и ХГ-4) характерны височные подвески с тремя подвижными бусинными колонками (рис. 3, 17–19 ), перстни с припаян-

П32 ПЗЗ

П50

П84

П92

f о и d э и и

SJX fJX

@-O=

%=4

Рис. 3. Могильник Мамисондон. Хронологические периоды

Условные обозначения : П – погребение Основной части могильника; Х1П – погребение Холма 1

ными жуковинами (рис. 3, 20, 29 ). По мнению автора данной статьи, хронологическая граница между периодами I и II может быть связана с событиями после хазарского нападения на арабов в 763/764 гг. ( Албегова, Верещинский-Бабай-лов , 2010. С. 134). Нападение вынудило арабов заняться укреплением границ ( Я’куби , 1927. С. 9). Возможно, единовременное проникновение в Зарамагскую котловину новых культурных влияний (выразившееся в изменении погребального обряда и инвентаря) связано с притоком населения, направленного арабами для строительства и охраны пограничных фортификаций против угрозы с севера. Датировка переходного периода подтверждается находками из катакомбы могильника Верхний Алкун. Здесь перстни периода I (ХГ-1–3) и характерные для периода II черные стеклянные перстни (ХГ-4) обнаружены вместе с монетой (монетами) последних десятилетий VIII в. Х. М. Мамаев склоняется к мнению, что в катакомбе Верхнего Алкуна находился фельс мервского чекана 772/773 гг. ( Мамаев , 2010. С. 392).

Для периода II (ХГ-4 и ХГ-5) специфичны: головные булавки (рис. 3, 41–45 ), височные кольца в виде разомкнутых колечек (рис. 3, 38, 39 ), височные кольца с гроздевидными подвесками из четырех спаянных в виде перевернутой пирамидки шариков (рис. 3, 37 ) или с пирамидкой из трех шариков (рис. 3, 40 ); перстни из темного стекла с монохромным или полихромным щитком (желтого цвета или смешанного, желто-красно-голубого) (рис. 3, 24, 31 ); железные перстни со щитками (рис. 3, 30 ); литые перстни из медного и серебряного сплавов со щитками крестовидной (рис. 3, 22, 23 ), круглой (рис. 3, 34, 35 ), квадратной, прямоугольной (рис. 3, 25–27 ), ромбической формы (рис. 3, 36 ), иногда с гнездами для стеклянных вставок (рис. 3, 28 ); перстни из металлического листа с ромбическим щитком, подражающие массивным литым, но с органическим заполнением внутреннего пространства шинки (рис. 3, 32 ). На перстнях выгравированы изображения мальтийских крестов, елочного орнамента, птиц, арабская надпись и композиция из двух фигур. В период II изменяется погребальный обряд – появляются коллективные погребения и обряд подхоронения со смещением останков предыдущих погребенных. Отмечено несколько случаев намеренного разрушения индивидуальных мужских погребений. Комплексы II периода концентрировались на расположенном рядом с Основной частью могильника Холме I. Датировка этого участка также определяется находкой шарнирной фибулы (рис. 3, 33 ) первой половины – середины VIII в. Следы неоднократных ремонтов на фибуле позволили И. О. Гав-ритухину предположить, что она могла попасть в погребение с запозданием ( Гавритухин , 2010. С. 413). По наблюдениям Х. М. Мамаева, основной период распространения перстней из темного стекла на Северном Кавказе приходится на вторую половину VIII – начало IX в., они продолжают встречаться до конца IX в. В то же время, перстни из светлого стекла распространяются в основном в VIII в. ( Мамаев , 2010. С. 399). Датировка позднего участка могильника последними десятилетиями VIII – первыми десятилетиями IX в. подтверждается материалами из могильника Галфандаг, расположенного в 4,5 км севернее могильника Мамисондон. Погребальный обряд и инвентарь Галфандага соответствует обряду и инвентарю позднего участка Мамисондона. Кроме того, в погребениях Галфандага найдены чеканенные в Армении арабские монеты

800 и 805–808 гг. ( Албегова, Верещинский-Бабайлов , 2010. С. 133, 134; Кузнецов , 1990. С. 194, 187. Рис. 42, 2, 1 ).

Предложенная хронологическая схема могильника Мамисондон, отраженная в сводной таблице, построена на малоизученных категориях инвентаря, в частности перстнях. Подобные перстни встречаются в погребениях не только Кавказа, но и других территорий, вплоть до Среднего Дона. Таким образом, хронология Мамисондона может быть использована (с учетом ее локальности) для уточнения датировок северокавказских и, более широко, южнорусских археологических памятников хазарского времени.

Городище Цми расположено на скальном мысу и перекрыто одноименным осетинским селением. В 2009 г. экспедицией Института археологии РАН на городище было заложено несколько раскопов общей площадью 190 м2. Исследования проводились совместно с М. Ю. Меньшиковым ( Албегова, Меньшиков , 2012).

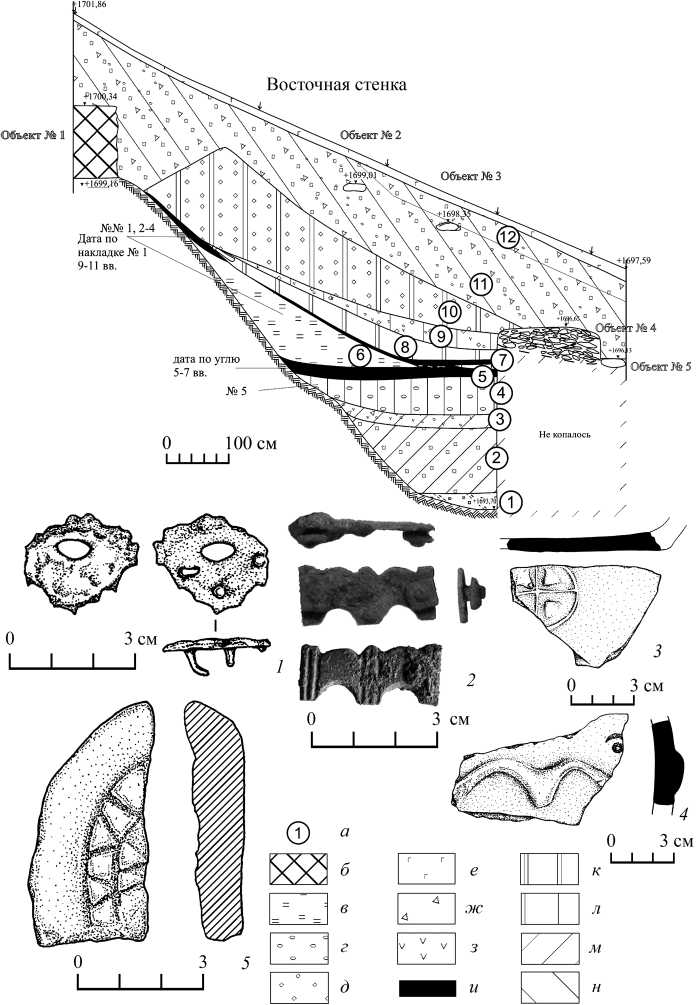

Наиболее информативным оказался раскоп 3, расположенный в центральной части южного склона мыса. Размеры раскопа 2 × 10 м, глубина – до 5 м (рис. 4). Здесь была зафиксирована линза непереотложенного культурного слоя. Она представляла собой два слоя угля (слои 5 и 7), переложенные слоем прока-ла (6), и содержала большую концентрацию фрагментов сосудов разных форм и технологий. Скопление можно интерпретировать либо как мусор, выброшенный в результате разборки погибшего в огне жилища, либо как остатки керамического производства.

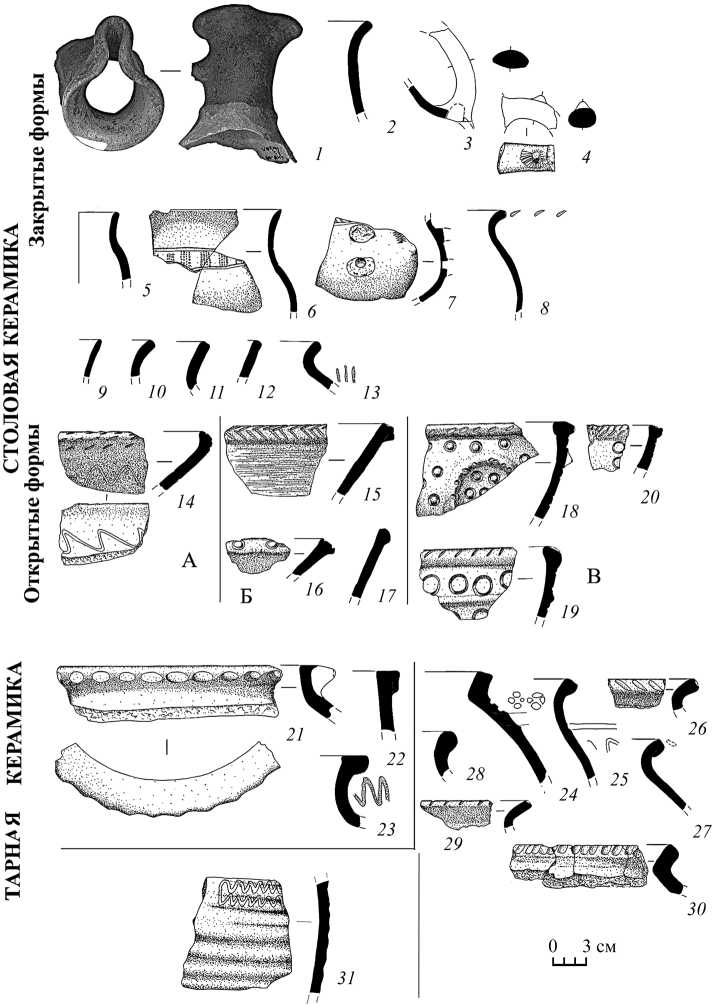

Всего в слоях 5–7 найдено 769 фрагментов, не считая мелких и ошлакованных. Вся керамика – круговая, красного, красно-коричневого (627 экз.), серого (31 экз.) или темно-серого – черного (97 экз.) цветов. Тесто плотное, с минеральными примесями. В тесте 185 фрагментов встречается ископаемый (?) извест-няк/ракушка. Керамика разделяется на две большие группы: столовую (рис. 5, 1–20 ) и хозяйственную (рис. 5, 21–31 ).

Столовая керамика представлена открытыми и закрытыми формами из глины высокого качества. К закрытым формам относятся кувшины, горшочки, кувшинчики (рис. 5, 1–13 ). Кувшины имеют высокое горло и ручку. Часть венчиков кувшинов, коричневого цвета (диаметром до 9,4 см), снабжена носиком-сливом (рис. 5, 1 ), часть, оранжевого цвета (диаметром более 10 см), – слива не имеет (рис. 5, 2 ). Поверхность сосудов лощеная. Для кувшинов с носиком-сливом характерен горизонтальный валик при переходе от горла к плечу. На многих фрагментах валик снизу и сверху украшен «шагающей палочкой». Возможно, к кувшинам относятся овальные в сечении, гладкие или подлощенные ручки, иногда с круглыми налепами в верхней части (рис. 5, 3, 4 ).

Столовые горшочки и кувшинчики – небольшие, тонкостенные, красноглиняные лощеные, с округлым туловом, прямым горлом и, в подавляющем большинстве случаев, с прямым венчиком диаметром до 15 см (рис. 5, 5–13 ). Сосуды украшались сосцевидными налепами, горизонтальными вдавленными широкими линиями на уровне плеча, косыми или прямыми гребенчатыми вдавлениями в этой же зоне, небольшими аккуратными линиями «шагающих палочек».

Открытые формы подразделяются на три основные группы: А) миски с резко расширяющимися кверху прямыми стенками и загнутым внутрь венчиком (рис. 5, 14); Б) миски-чаши со средне расширяющимися кверху прямыми стенками и отогнутым наружу венчиком (рис. 5, 15–17); В) чаши с округлыми стенками, плавно расширяющимися кверху и отогнутым наружу венчиком (рис. 5, 18–20). Венчики форм Б и В часто налепные, уплощенные сверху. Венчики открытых форм А–В украшены косой насечкой. Насечка иногда наносилась гребенчатым штампом. Тулова сосудов орнаментированы вдавленным циркульным орнаментом, волной, мелким рифлением, валиками.

К хозяйственной (тарной и кухонной) керамике относятся закрытые формы (пифосы, горшки и амфоры) (рис. 5, 21–31 ). Пифосы выделяются массивными горизонтально уплощенными венчиками диаметром от 25 до 39 см. Венчики горшков плавно отогнуты, их диаметр от 15 до 34 см. На венчиках пифосов встречается декор с пальцевыми вдавлениями по краю, на венчиках горшков – в виде косых насечек. Большая часть фрагментов стенок и венчиков красного цвета относится к пифосам, серого и черного цветов – к горшкам. Диаметры сохранившихся доньев от сероглиняных сосудов 16 и 20 см. Амфоры представлены несколькими фрагментами стенок (рис. 5, 31 ).

К упомянутым выше элементам орнаментации сосудов можно добавить украшение стенок валиками (иногда с насечкой), сплошным мелким рифлением (расчесами) гребенкой. По рифлению иногда лощились вертикальные полосы, прочерчивалась волна. Встречаются лощение вертикальными полосами и в виде косой сетки по гладкой поверхности, вдавленные горизонтальные линии, волна простая и многорядная.

В качестве технологического приема на столовой и хозяйственной посуде встречается белый, серый ангоб, роспись черной краской по серому ангобу. В 155 случаях внутренняя поверхность керамических фрагментов обработана расчесами.

Таким образом, на Цми зафиксировано большое разнообразие форм и технологий, что говорит о сосуществовании нескольких керамических традиций. Пока вопрос о наличии керамического производства на городище, в свое время поставленный В. А. Кузнецовым (1989. С. 13–17), остается открытым. Очевидно, привозными являются амфоры, ангобированная расписная керамика, возможно, небольшие высококачественные тонкостенные красноглиняные лощеные горшочки. Морфологические и технологические различия с равнинной северокавказской керамикой предположительно могут свидетельствовать о приоритетных связях с грузинскими традициями.

Первую попытку атрибутировать находки из Цми предпринял В. А. Кузнецов. На основе технологии он выделил две хронологические группы керамики – XI–XII вв. (аланская) и XIII–XIV вв. (золотоордынская) ( Кузнецов , 2005). В ходе раскопок установлено, что эти группы существовали одновременно. Мы попытались определить, к какому хронологическому периоду можно отнести находки керамики из раскопа 3. Результаты радиоуглеродного анализа угля из слоя 5 дали дату Ki-16321 1490 ± 45 BP (1 δ 535–620 AD, 2 δ 430–660 AD)4. Однако даты по дереву часто бывают удревненными.

Рис. 4. Городище Цми. Раскоп 3. Стратиграфия. Индивидуальные находки

1 , 2 – бронзовые поясные накладки; 3 , 4 – фрагменты керамики; 5 – каменная форма для отливки зеркал

Рис. 5. Керамика поселения Цми

1 – кувшины со сливом; 2 – кувшины без слива; 3 , 4 – фрагменты ручек кувшинов; 5–13 – кувшинчики и кружки; 14–19 – миски и чаши; 21–23 – пифосы; 28–30 – горшки; 31 – амфора

Наиболее информативна для датировки оплавленная поясная накладка из слоя 7 с едва угадывающимся растительным орнаментом (рис. 4, 1 ). Т. И. Макарова и С. А. Плетнева относят найденные в Саркеле поясные наборы с подобными бляшками к X в. ( Макарова , Плетнева , 1983)5. X–XI вв. датируется катакомба 15 могильника Мартан-Чу 1 ( Виноградов, Мамаев , 1984. С. 78, 85. Рис. 12, 20 ), в которой найдена близкая по морфологии накладка. Также в слое 4, подстилающем слои 5–7, найден фрагмент формы для отливки бронзового зеркала из слюдистого песчаника (определение Н. В. Ениосовой, МГУ) с врезанным орнаментом: двумя рядами ломаных линий и концентрическими кругами (рис. 5, 5 ). Диаметр зеркала, отлитого по форме, не должен был превышать 7 см. Подобные зеркала известны в памятниках аланской культуры с эпохи переселения народов, но особенно широко распространились во второй половине VIII–X в.

Среди индивидуальных находок, не имеющих четкой датировки, бронзовая поясная (?) накладка, аналогии которой пока неизвестны (рис. 4, 2 ), фрагмент донца красноглиняного сосуда с клеймом в виде креста в круге (рис. 4, 3 ) и фрагмент стенки сосуда черного цвета с налепом в виде стилизованной головы барана и циркульным вдавлением (рис. 4, 4 ).

Таким образом, слои 5–7 можно предварительно отнести к IX–XI вв. Эта дата очень близка предварительной датировке данного участка городища, определенной предыдущими исследователями в рамках X–XII вв. ( Ростунов и др. , 2008. С. 319).

Основным результатом данной работы стала предварительная хронология для средневекового могильника Мамисондон, одного из слоев периода средневековья городища Цми и для слоев эпохи бронзы поселения Чидгом. Будущие исследования позволят уточнить ее и использовать для дальнейшего совершенствования хронологических схем указанных эпох в кавказском регионе.

Список литературы Археологические памятники Зарамагской котловины (по материалам охранных раскопок 2007-2009 гг.)

- Албегова З. Х., Верещинский-Бабайлов Л. И., 2010. Раннесредневековый могильник Мамисондон: Результаты археологических исследований 2007-2008 гг. в зоне строительства водохранилища Зарамагских ГЭС//Материалы охранных археологических исследований. Т. 11. М.

- Албегова З. Х., Верещинский-Бабайлов Л. И., Мелешко Б. В., Полянская Е. Ю., 2008. Могильник Мамисондон (первые результаты спасательных работ)//Отражение цивилизационных процессов в археологических культурах Северного Кавказа и сопредельных территорий: Юбилейные XXV «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа: Тез. докл. Междунар. науч. конф. Владикавказ.

- Албегова (Царикаева) З. Х., Меньшиков М. Ю., 2012. Городище Цми: Некоторые предварительные результаты раскопок 2009 г.//Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа. Исследования и интерпретации: Мат-лы Междунар. науч. конф. «XXVII "Крупновские чтения" по археологии Северного Кавказа». Махачкала.

- Виноградов В. Е., Мамаев Х. М., 1984. Аланский могильник у сел. Мартан-Чу в Чечне (материалы 1970-1976 гг.)//Вопросы археологии и этнографии Северной Осетии. Орджоникидзе.

- Гавритухин И. О., 2010. Фибулы могильника Мамисондон в контексте кавказских находок//Албегова З. Х., Верещинский-Бабайлов Л. И. Раннесредневековый могильник Мамисондон: Результаты археологических исследований 2007-2008 гг. в зоне строительства водохранилища Зарамагских ГЭС. Т. 11: Материалы охранных археологических исследований. М.

- Караев Б. З., 2007. Отчет о разведках в зоне строительства водохранилища ГЭС в Алагирском районе Республики Северная Осетия -Алания в 2006 году//Архив ИА. Р-1. № 28652, 28653.

- Кузнецов В. А., 1988. Отчет об археологическом обследовании городища Цми в Алагирском ущелье Северо-Осетинской АССР//Архив ИА РАН. Р-1. № 12542,а.

- Кузнецов В. А., 1989. Отчет об археологических работах в Алагирском районе Северо-Осетинской АССР//Архив ИА. Р-1. № 13814, 13815.

- Кузнецов В. А., 1990. Реком, Нузал и Царазонта. Владикавказ.

- Кузнецов В. А., 2005. Древнее городище у селения Цми//Вестник Владикавказского научного центра. Т. 5. № 1.

- Макарова Т. И., Плетнева С.А., 1983. Пояс знатного воина из Саркела//СА. № 2.

- Мамаев Х. М., 2010. О дате верхнеалкунской катакомбы 1939 г. (к хронологии могильника Мамисондон)//Албегова З. Х., Верещинский-Бабайлов Л. И. Раннесредневековый могильник Мамисондон: Результаты археологических исследований 2007-2008 гг. в зоне строительства водохранилища Зарамагских ГЭС. Т. 11: Материалы охранных археологических исследований. М.

- Марковин В. И., 1965. Отчет о работе I (Нагорного) отряда СКАЭ в Северной Осетии // Полный научный отчет Северо-Кавказской археологической экспедиции 1964 г. // Архив ИА. Р-1. № 2915.

- Попов К. П., 2008. Алагирское ущелье: Природное, историко-культурное и духовное наследие. Владикавказ.

- Ростунов В. Л., 2007. Эпоха энеолита и бронзы на территории Северной Осетии//Археология Северной Осетии. Владикавказ. Ч. 1.

- Ростунов В. Л., Ляхов С. В., Туаллагов А. А., 2008. Раскопки на объекте «Цми» в 2007 г.: Предварительные итоги исследования//Отражение цивилизационных процессов в археологических культурах Северного Кавказа и сопредельных территорий: Юбилейные XXV «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа: Тез. докл. Междунар. науч. конф. Владикавказ.

- Уварова П. С., 1900. Могильники Северного Кавказа//МАК. Т. VIII. М.

- Цветкова Н. А., Борисов А. В., Царикаева (Албегова) З. Х., 2010. Поселение Чидгом -новый памятник ранней -средней бронзы в Северной Осетии: предварительные итоги исследований//Проблемы хронологи и периодизации археологических памятников и культур Северного Кавказа: Тез. докл. Междунар. науч. конф. «XXVI "Крупновские чтения" по археологии Северного Кавказа». Магас.

- Цветкова Н. А., Борисов А. В., Албегова З. Х., 2011. Чидгом -памятник энеолита -средней бронзы Центрального Кавказа (результаты охранных раскопок)//Тр. III (XIX) Всерос. археолог. съезда. Великий Новгород -Старая Русса. Т. I. СПб.; М.; Великий Новгород.

- Я'куби, 1927. История//Материалы по истории Азербайджана/Текст и пер. П. К. Жузе. Вып. IV.

- Rostunov V. L., Ljachov S., Reinhold S., 2009. Cmi -Eine Freilandfundstelle des Spätmesolithikums und Frühneolithikums in Nordossetien (Nordkaukasus)//Archäologische mitteilungen aus Iran und Turan. Berlin. Bd. 41.