Археологические работы на стоянке раннего верхнего палеолита Сабаниха-3 (Средний Енисей)

Автор: Харевич В.М., Бочарова Е.Н., Зольников И.Д., Харевич А.В., Левицкая П.С., Гришин А.А., Анойкин А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты полевых исследований на верхнепалеолитической стоянке Сабаниха-3. Работы 2022 г. представляют собой продолжение разведок 2020 г. Основными целями работ стали получение коллекции археологических материалов, залегающих in situ, уточнение стратиграфической ситуации и отбор образцов для абсолютного датирования (OSL, AMS). Раскоп площадью 13 м2 был заложен в береговом уступе и приурочен к расчистке 2020 г. Культурный слой зафиксирован на глубине 5,6 м над погребенной каргинской палеопочвой. Культурный слой подразделяется на два горизонта обитания. Первый горизонт обитания, приуроченный к кровле и средней части культурного слоя, представляет собой участок, связанный с изготовлением и использованием галечных орудий и с иной орудийной деятельностью. Главным объектом второго горизонта обитания являются остатки кострища, вокруг которого расположены каменные артефакты и фаунистические остатки крупных копытных и хищника из рода псовых. Археологический материал обоих горизонтов относится к одному комплексу. Первичное расщепление данного комплекса направлено на получение пластин с одно-, реже двухплощадочных моно- и бифронтальных нуклеусов. В орудийном наборе преобладают орудия на пластинах - концевые скребки на ретушированных и нере-тушированных пластинах, остроконечники и интенсивно ретушированные пластины. Помимо орудий найдены два неутилитарных предмета - подвески из камня. Сопоставление каменной индустрии Сабанихи-3 с другими комплексами раннего верхнего палеолита р. Енисей (Малая Сыя, Дербина IV, V, Усть-Малтат II, Покровка II) указывает на их принадлежность к одной культурной традиции, бытовавшей на территории бассейна р. Енисей 35-21 тыс. л.н.

Средняя сибирь, красноярское водохранилище, ранний верхний палеолит, каменная индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/145146434

IDR: 145146434 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0365-0372

Текст научной статьи Археологические работы на стоянке раннего верхнего палеолита Сабаниха-3 (Средний Енисей)

Начальные этапы верхнего палеолита бассейна среднего Енисея представлены отно сительно небольшим количеством памятников. Это стоянка Малая Сыя, ранняя группа памятников Дер-бинского залива Красноярского водохранилища [Палеолит..., 2018] и стоянка Сабаниха [Лисицын, 2000]. Каменные индустрии раннего верхнего палеолита (далее РВП) датируются финалом кар-гинского и началом сартанского времени, в промежутке от 35 до 21 тыс. л.н., и обладают рядом выраженных общих черт. В первую очередь это направленность первичного расщепления на получение пластин путем редукции однонаправленных и бипродольных нуклеусов. Орудийный набор характеризуется использованием пластинчатых заготовок для изготовления концевых скребков, в т.ч. на ретушированных заготовках, остроконечников, широко представлены интенсивно ретушированные пластины [Харевич, 2010; Акимова, Харевич, Стасюк, 2018]. Характерной чертой комплексов Дербинского залива (Дербины V и Усть-Малтата II) является наличие развитой техники двусторонней обработки направленной на изготовление листовидных и овальных бифасов [Палеолит..., 2018]. Обработка кости и рога представлена в индустриях Малой Сыи и Сабанихи [Лисицын, 2000; Холюшкин, 2009; Лбова и др., 2015]. Ключевой особенностью комплексов РВП Енисея, накладывающей определенные ограничения на их изучение, является залегание в переотложенной каргинской палеопочве. Исключение из этого ряда составляет комплекс стоянки Сабаниха.

Стоянка Сабаниха расположена на левом берегу Красноярского водохранилища по левому (западному) борту лога Сабаниха (рис. 1, 1, 3 ). Памятник был открыт Н.Ф. Лисицыным в 1986 г. и исследовался им с 1989 по 1991 г. Культурный слой, раскопанный на площади 23 м2 залегал над кар-гинской палеопочвой. Н.Ф. Лисициным была получена представительная коллекция, насчитывающая 2 950 предметов в подъемном комплексе и 3 295 366

из культурного слоя. Возраст стоянки по 14С был в пределах 23–25 тыс. л.н. Типологический облик и возраст находок позволили отнести материалы стоянки к ранним этапам верхнего палеолита [Лисицын, 2000].

Эпизодические сборы в районе стоянки Саба-ниха производились в разные периоды [Барков, Мещерин, 2018]. В 2014 г. отрядом ИАЭТ СО РАН и КГПУ им. Астафьева в 900 м к юго-востоку от стоянки, по правому борту небольшого залива было найдено местонахождение с находками верхнепалеолитического облика, получившее название Са-баниха-2 [Харевич и др., 2014].

Новый этап исследований стоянки Сабаниха начался в 2020 г. Отрядом ИАЭТ СО РАН была собрана коллекция подъемного материала (614 экз.), и заложена расчистка (3 м2) в береговом обнажении, подтвердившая сохранность культурного слоя. Культурный слой залегал на глубине 5,6 м в светло-серых алевропесках. Коллекция предметов из культурного слоя насчитывала 204 каменных артефакта и 150 фрагментов фаунистических остатков (преимущественно крупных копытных). Типологический облик коллекции подъемного комплекса и артефактов, полученных in situ , позволил говорить об их принадлежности к одному комплексу. Коллекция нуклеусов характеризовалась преобладанием одно- и двухплощадочных бифронтальных ядрищ, направленных на производство пластин. В орудийном наборе преобладали скребки на ретушированных пластинах, разнообразные галечные орудия, проколки на пластинах и ретушированные пластины. Костяная индустрия была представлена фрагментом ретушера из трубчатой кости [Ха-ревич и др., 2020б]. Стратиграфическая позиция и типологический облик находок 2020 г. идентичны материалам, полученным Н.Ф. Лисициным в 1989– 1991 гг. Однако, учитывая то, что за последние 30 лет береговая линия сместилась не менее чем на 15 м [Мокринец, 2013], установить, как участок работ 2020 г. соотносится с раскопками Н.Ф. Ли-

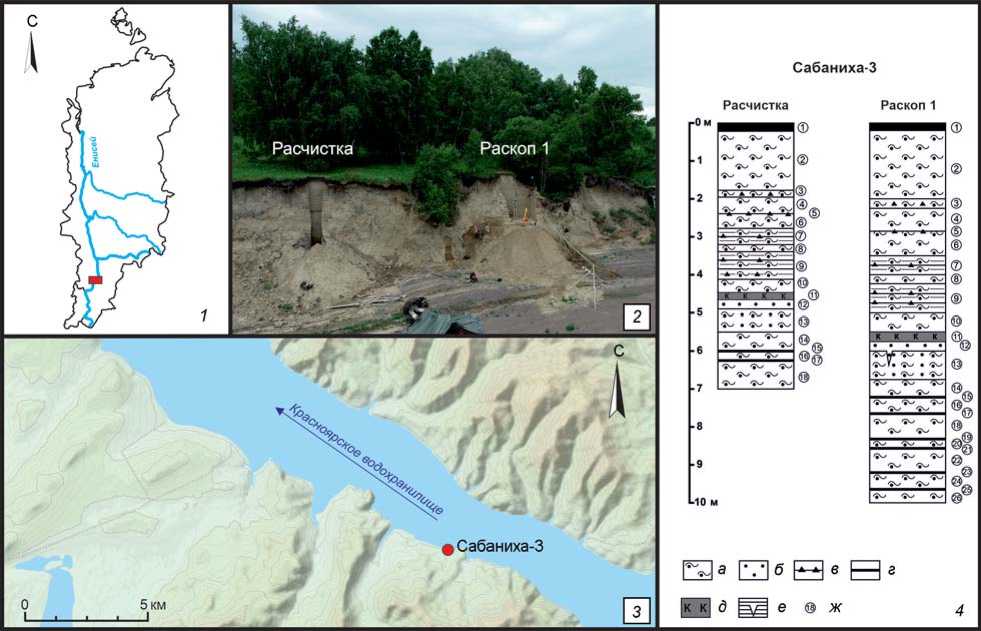

Рис. 1. Стоянка Сабаниха-3.

1, 3 – расположение стоянки Сабаниха-3; 2 – общий вид на стоянку Сабаниха-3; 4 – стратиграфический профиль раскопа 1 и расчистки. а – алевропесок; б – песок; в – прослои дресвяника; г – палеопочвы; д – культурный слой; е – текстуры; ж – номер слоя.

сицына, не представлялось возможным. Поэтому участок работ 2020 г. получил отдельное обозначение – стоянка Сабаниха-3.

Полевые работы, проводимые отрядом ИАЭТ СО РАН в 2022 г., являются продолжением исследований 2020 г. В ходе работ был заложен раскоп площадью 13 м2 (раскоп 1), приуроченный к югозападному углу зачистки 2020 г. Также в 20 м к юго-востоку от раскопа была заложена зачистка (рис. 1, 2 ). Основной целью исследований 2022 г. стало получение коллекции материалов залегающих in situ , уточнение стратиграфической ситуации, выявление и изучение планиграфических структур, отбор образцов на AMS- и OSL-датирование.

Стратиграфический разрез раскопа 1 (описание даются по южной стенке) и зачистки берегового обнажения имеет следующее строение (рис. 2):

0,0–0,5 м. Слой 1. Современная лесная почва. Мощность почвенного профиля 0,5 м;

0,5–2,0 м. Слой 2. Светло-серый неслоистый алевропесок. Лессовидный субаэральный покров опесчаненный. Мощность 1,5 м;

2,0–2,25 м. Слой 3. Светло-розовый алевропе-сок с дресвяником в срединной части толщиной 5 см. Делювий (горизонт размыва). Общая мощность слоя 0,25 м;

-

2,25–2,8 м. Слой 4. Светло-серый с палевым оттенком алевропесок неслоистый. Лессовидный субаэральный покров опесчаненный. Мощность 0,55 м;

-

2,8–2,9 м. Слой 5. Светло-розовый алевропе-сок с дресвой. Делювий (горизонт размыва). Мощность 0,1 м;

-

2,9–3,5 м. Слой 6. Светло-серый с палевым оттенком алевропесок неслоистый. Лессовидный субаэральный покров опесчаненный. Мощность 0,6 м;

-

3,5–4,0 м. Слой 7. Светло-розовый алевропесок с параллельными прослоями дресвяника. Делювий. Мощность 0,5 м;

4,0–4,25 м. Слой 8. Светло-серый с палевым оттенком алевропесок неслоистый. Лессовидный субаэральный покров опесчаненный. Мощность 0,25 м;

-

4,25–5,0 м. Слой 9. Светло-розовый алевропесок с параллельными прослоями дресвяника. Делювий. Мощность 0,75 м;

5,0–5,5 м. Слой 10. Светло-серый с палевым оттенком алевропесок неслоистый. Лессовидный субаэральный покров опесчаненный. Мощность 0,5 м;

-

5,5–5,75 м. Слой 11 содержит археологический материал. Светло-серый с палевым оттенком алев-ропесок неслоистый. В кровле и подошве (в подошве наиболее явно выражены) наблюдаются углисто-золистые примазки и цепочки мелких угольков.

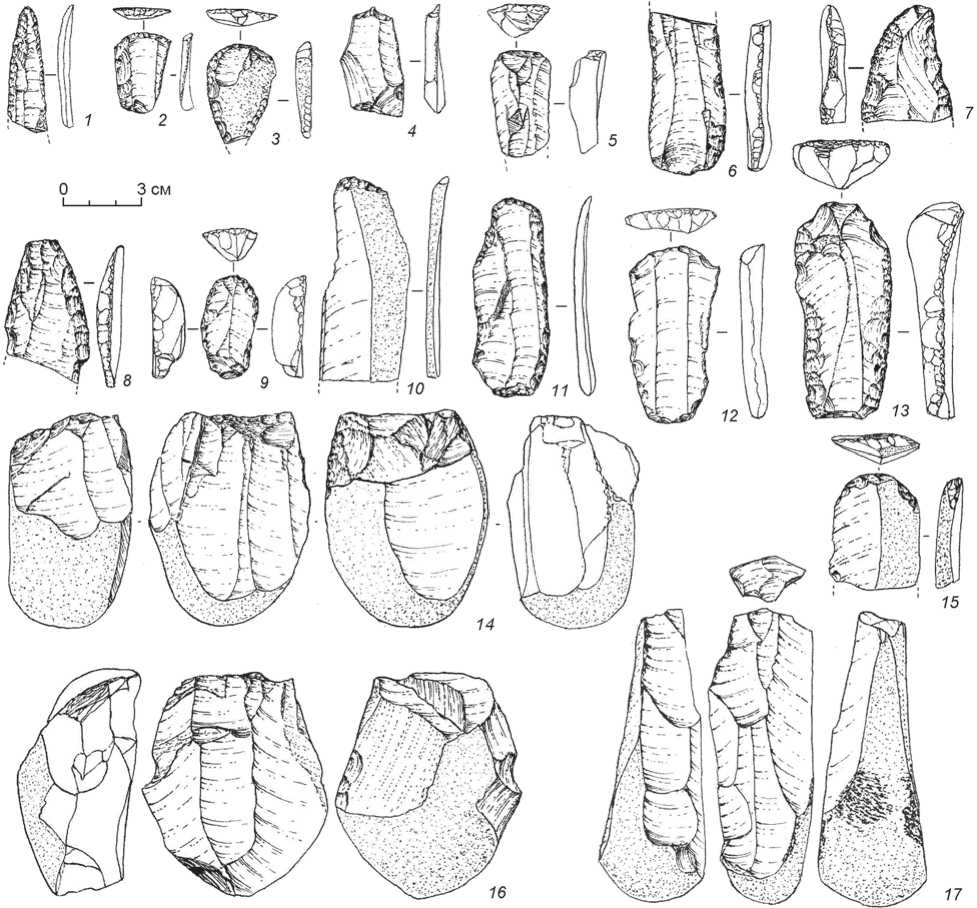

Рис. 2 . Стоянка Сабаниха-3. Каменные артефакты.

1 , 5–9 , 14–17 – горизонт обитания 1; 2–4 , 10–13 – горизонт обитания 2.

1 – остроконечник; 2 , 3 , 5 , 9–13 , 15 – скребки; 6 – пластина с ретушью; 7 , 8 – скребла; 14 , 16 , 17 – нуклеусы.

Наблюдаются мелкие (размером 2–3 мм) изоме-тричные пятна белесых карбонатов в поперечнике, а также мелкие изометричные рыжие пятнышки ожелезнения. Мощность 0,25 м;

-

5,75–6,0 м. Слой 12. Светло-серый с палевым оттенком неслоистый алевритовый песок. Соли-флюксий. Мощность меняется, иногда сокращаясь до 0,1 м. В среднем мощность составляет 0,25 м. В подошве клинья глубиной до 40 см (псевдоморфозы по повторно жильным льдам), выполненные отложениями этого же слоя;

6,0–6,75 м. Слой 13. Параллельное субгоризонтальное полого волнистое мелкое (толщина слой-ков 1–3 см) переслаивание серого мелкозернистого алевритового песка и коричневого алевропеска. 368

В приподошвенной части встречаются линзочки и мелкие прерывистые прослои бледно-коричневого гумуса, а также мелкие пятнышки Mn и Fe. Делювий. Мощность 0, 75 м;

-

6,75–7,2 м. Слой 14. Палево-бурый неслоистый алевропесок в верхней части более светлый за счет опесчаненности, а в нижней более коричневый – более алевритистый. Лессовидный субаэральный покров опесчаненный. Мощность 0,45 м;

-

7,2–7,25 м. Слой 15. Темно-серый гумусирова-ный слой. Эфемерная палеопочва. Мощность 5 см;

-

7,25–7,6 м. Слой 16. Палево-бурый с розоватым оттенком неслоистый алевропесок. Лессовидный субаэральный покров опесчаненный. Мощность 0,35 м;

-

7,6–7,65 м. Слой 17. Темно-серый гумусирова-ный слой. Эфемерная палеопочва. Мощность 5 см;

-

7,65–8,35 м. Слой 18. Светло-палевый с буроватым оттенком неслоистый алевропесок. Лессовидный субаэральный покров опесчаненный. Мощность 0,7 м;

-

8,35–8,4 м. Слой 19. Темно-серый гумусирова-ный слой. Эфемерная палеопочва. Мощность 5 см;

-

8,4–8,55 м. Слой 20. Палево-бурый с розоватым оттенком неслоистый алевропе сок. Лессовидный субаэральный покров опесчаненный. Мощность 0,15 м;

-

8,55–8,6 м. Слой 21. Темно-серый гумуси-рованый слой. Эфемерная палеопочва. Мощность 5 см;

-

8,6–9,2 м Слой 22. Светло палево-бурый неслоистый алевропесок. Лессовидный субаэральный покров опесчаненный. Мощность 0,6 м;

-

9,2–9,3 м. Слой 23. Бурый гумусированный алев-ропесок. Эфемерная палеопочва. Мощность 0,1 м;

-

9,3–9,6 м. Слой 24. Светло палево-бурый неслоистый алевропесок. Лессовидный субаэральный покров опесчаненный. Мощность 0,3 м;

-

9,6–9,7 м. Слой 25. Бурый гумусированный алев-ропесок. Эфемерная палеопочва. Мощность 0,1 м;

-

9,7–9,9 м. Слой 26. Светло палево-бурый неслоистый алевропесок. Лессовидный субаэральный покров опесчаненный. Видимая мощность 0,2 м.

В 20 м вверх по течению реки Енисей от раскопа та же последовательность отложений с незначительными изменениями слоев по мощности вскрыта расчисткой на глубину 7 м вплоть до слоя 18. Поэтому приводить почти идентичные описания нецелесообразно (см. рис. 1).

Судя по геолого-геоморфологическому контексту, отложения, вскрытые в раскопе, залегают на склоне, который обусловлен полого наклонной в сторону Енисея кровлей палеозойских литифицированных пород. Об этом свидетельствуют горизонты размыва в субаэральной толще и наличие нескольких маломощных прослоев палеопочв, которые вряд ли могут в данном случае иметь стратиграфическое значение, поскольку на склонах происходит расщепление почв на несколько. Кроме того, не следует ожидать выдержанности слоев по горизонтали из-за неоднократного проявления денудации (плоскостного смыва по склону). Тем не менее, число слоев в раскопе и в расчистке совпадает, несколько различаясь по мощности.

Обращает на себя внимание опесчаненность и светло-палевый цвет лессовидных субаэральных отложений (в отличие от типичных палево-бурых до коричневых лессов с содержанием алевритовой фракции ок. 80 %), что свидетельствует о том, что вся субаэральная толща залегает на песках одной из высоких террас Среднего Енисея, откуда и был позаимствован песчаный материал в ходе перевева-ния субаквальных отложений. Согласно имеющимся исследованиям [Дроздов, Чеха, Хазартс, 2005], верхний ярус террас высотой в среднем от 60 до 170 м отделен поясом крутосклонного скалистого рельефа от нижнего яруса террас высотой в среднем до 20, реже до 40 м.

Археологический слой залегает на глубине 5,5 м, его мощность составляет до 25 см. Культурный слой подразделяется на два горизонта обитания, первый приурочен к кровле и средней части слоя, второй – к его подошве. Мощность горизонта обитания 1 (далее ГО 1) составляет ок. 15 см. По всей вскрытой поверхности встречаются отдельные угольки и пятна ожелезнения. Многочисленные каменные артефакты и фаунистические о статки распределены по вскрытой площади относительно равномерно и залегают субгоризонтально. Зафиксировано одно скопление находок, расположенное в юго-восточном углу раскопа. Оно образовано галечными орудиями, крупными кортикальными сколами, фрагментами трубчатых костей и крупными обломками диабаза без следов искусственной обработки. В целом, характер археологического материала ГО 1 свидетельствует о деятельности, связанной с производством и использованием орудий.

Горизонт обитания 2 (ГО 2) отделен от ГО 1 небольшой практически стерильной про слойкой мощностью 3–5 см. По всему вскрытому участку отмечаются сажистые примазки и пятна оже-лезнения. Наиболее значимым объектом ГО 2 является кострище, расположенное в южной части вскрытого участка. Кровля кострища состоит из крупных углей и имеет размеры 1,5 м по линии юго-запад – северо-восток и 1,1 м по линии северо-запад – юго-восток. Целостность объекта нарушена трещиной (сбросом), разделившей его в вертикальной проекции по линии юго-запад – северо-восток. Нижняя часть ко стрища, залегающая под сло ем угля, представляет собой пятно прокала округлой формы. Диаметр пятна равен 80 см, мощность в центральной части 17 см, по периметру до 3 см. По сравнению с вышележащим горизонтом ГО 2 менее насыщен археологическим материалом и, в основном, приурочен к ко стрищу. Несколько артефактов было найдено при разборе пятна прокала: отщепы, фрагменты пластин и концевой скребок на пластине. Фаунистические остатки представлены в основном фрагментами ко стей крупных копытных, также был найден фрагмент черепа хищника из рода псовых.

Археологические материалы обоих горизонтов обитания демонстрируют общие технико-типологические характеристики и принадлежат к одной культурной традиции. Всего коллекция артефактов насчитывает 4 552 экз. (см. таблицу ). Нуклевидные изделия представлены несколькими заготовками (4 экз.) и готовыми нуклеусами (13 экз.), преимущественно одноплощадочными однофронтальными (рис. 2, 14 , 16 , 17 ) и единичными двухплощадочными однофронтальными. Индустрия сколов сформирована пластинами и отщепами > 3 см, также фиксируется несколько пластинок (16 экз.) и микропластинок (6 экз.) (см. таблицу ).

В орудийном наборе преобладают скребки (16,2 % без учета отходов производства), в основном, концевые на ретушированных (5 экз.) (рис. 2, 9 , 11 , 13 ) и неретушированных пластинах (4 экз.) (рис. 2, 5 , 10 , 12 , 15 ). Реже встречаются концевые скребки на ретушированных (2 экз.) (рис. 2, 2 , 3 ) и неретушированных отщепах (2 экз.). Найдено 2 экз. угловых скребков на пластинчатой и отще-повой заготовках. Следующая по представительности категория орудий – скребла, в их число входят конвергентные (2 экз.) (рис. 2, 7 ) и простые продольные формы (3 экз.), в т.ч. двойные (рис. 2, 8 ). Также в орудийном наборе встречаются: срединная проколка на пластине (рис. 2, 4 ), угловая проколка на отщепе, остроконечник на пластине (рис. 2, 1 ). Остальную часть орудийного набора составляют отщепы (2 экз.) и пластины с ретушью (20 экз.) (рис. 2, 6 ), в т.ч. интенсивно ретушированные. Также в коллекции было найдено три галечных орудия (струги) и пять отбойников. Наиболее примечатель-

Типологический состав коллекции из культурного слоя стоянки Сабаниха-3

|

Типы артефактов |

Кол-во, экз. |

Кол-во, % |

Кол-во, %* |

|

Нуклевидные |

17 |

0,4 |

5,1 |

|

Сколы-заготовки |

|||

|

Пластины |

69 |

1,5 |

20,7 |

|

Пластинки |

16 |

0,4 |

4,8 |

|

Микропластинки |

6 |

0,1 |

1,8 |

|

Отщепы > 3 см |

202 |

4,4 |

60,7 |

|

Из них орудий |

54 |

1,2 |

16,2 |

|

Отщепы < 3 см |

1 448 |

31,8 |

– |

|

Обломки/осколки |

809 |

17,8 |

– |

|

Чешуйки |

1 962 |

43,1 |

– |

|

Колотые гальки |

15 |

0,3 |

4,5 |

|

Галечные орудия |

3 |

0,1 |

0,9 |

|

Отбойники/ретушеры |

5 |

0,1 |

1,5 |

|

Всего |

4552 |

100 |

– |

*Без учета отходов производства.

ной частью коллекции являются находки двух подвесок из камня, а также фрагменты двух стержней (наконечников) из рога.

Стратиграфическая позиция находок, их возраст и типологический облик позволяют отнести материалы стоянки Сабаниха-3 к раннему верхнему палеолиту. В первичном расщеплении это проявляется в доминировании одно-, реже бинаправленого пластинчатого раскалывания [Харевич, Стасюк, 2016] и использовании специфического приема подготовки зоны расщепления пикетажем [Славинский и др., 2017; Харевич и др., 2020а]. В орудийном наборе – преобладанием скребков на ретушированных пластинах, наличием остроконечников на пластинах и скребков-остроконечников. Выразительным элементом является наличие подвесок из камня, одна из которых находит прямые аналоги в комплексе Малой Сыи [Лбова и др., 2014]. Данные признаки характерны для РВП индустрий Енисея в целом, что позволяет рассматривать их в рамках единого культурно-хронологического феномена, берущего свои истоки в ранневерхнепалеолитических комплексах Алтая и, возможно, Монголии [Палеолит..., 2018]. Материалы Сабанихи-3 от других РВП комплексов региона отличает непотревоженное положение археологических находок. Это открывает широкие перспективы планиграфи-ческих исследований, невозможных на других памятниках РВП Енисея.

Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 21-7810146 «Верхнепалеолитическая мозаика – культурнотехнологическая изменчивость каменных индустрий предгорных зон севера Центральной Азии во второй половине позднего плейстоцена».

Список литературы Археологические работы на стоянке раннего верхнего палеолита Сабаниха-3 (Средний Енисей)

- Палеолит Дербинского залива / Е.В. Акимова, И.В. Стасюк, В.М. Харевич, С.А. Лаухин, А.Н. Мотузко, А.Ф. Санько. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – 180 с.

- Акимова Е.В., Харевич В.М., Стасюк И.В. Каменные индустрии позднекаргинских – раннесартанских местонахождений Дербинского залива (Красноярское водохранилище) // Stratum plus. – 2018. – № 1. – С. 353–367.

- Барков А.В., Мещерин М.Н. Стоянка Сабаниха Боградского района // АО 2016 г. – 2018. – С. 436–438.

- Дроздов Н.И., Чеха В.П., Хазартс П. Геоморфология и четвертичные отложения Куртакского геоархеологического района (Северо-Минусинская впадина). – Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. пед. ун-та им. В.П. Астафьева, 2005. – 112 с.

- Лбова Л.В., Волков П.В., Долгорукова Н.А., Барков А.В., Ларичев В.Е. Предметы неутилитарного назначения верхнепалеолитического местонахождения Малая Сыя (технологический аспект) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. – 2014. – Т. 13, вып. 5. – С. 91–100.

- Лбова Л.В., Панов В.С., Зенин В.Н., Барков А.В. Новые данные о радиоуглеродном возрасте местонахождения Малая Сыя // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – Т. 21. – С. 103–106.

- Лисицын Н.Ф. Поздний палеолит Чулымо-Енисейского междуречья. Труды ИИМК РАН. Том II. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2000. – 230 с.

- Мокринец К.С. Определение отступания склонов береговой линии Красноярского водохранилища (Северо-Минусинская впадина) на основе данных дистанционного зондирования за период 1989–2012 гг. // Геоморфология и картография: мат-лы XXXIII Пленума Геоморфологической комиссии РАН. – Саратов: Изд-во Сарат. гос. ун-та, 2013. – С. 323–326.

- Славинский В.С., Рыбин Е.П., Белоусова Н.Е., Федорченко А.Ю., Хаценович А.М., Анойкин А.А. Специфический способ подготовки зоны расщепления нуклеусов в начальном верхнем палеолите Южной Сибири и Центральной Азии // Stratum plus. – 2017. – № 1. – С. 221–244.

- Харевич В.М. Начальная стадия верхнего палеолита Среднего Енисея: дис. ... канд. ист. наук. – Новосибирск, 2010. – 242 с.

- Харевич В.М., Акимова Е.В., Орешников И.А., Стасюк И.В., Томилова Е.А., Гурулев Д.А., Кукса Е.Н. Разведочные работы на севере зоны Красноярского водохранилища // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – Т. 20. – С. 91–94.

- Харевич В.М., Зоткина Л.В., Анойкин А.А., Таймагамбетов Ж.К. Вспомогательные инструменты расщепления в каменных индустриях начальной поры верхнего палеолита (по материалам стоянки Ушбулак) // Stratum plus. – 2020а. – № 1. – С. 239–256.

- Харевич В.М., Стасюк И.В. Индустрии крупных пластин в верхнем палеолите Среднего Енисея. Технологический аспект // Stratum plus. – 2016. – № 1. – С. 211–222.

- Харевич В.М., Харевич А.В., Анойкин А.А., Акимова Е.В. Возобновление археологических работ на верхнепалеолитической стоянке Сабаниха (Средний Енисей) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020б. – Т. 24. – С. 271–278.

- Холюшкин Ю.П. Поселение Малая Сыя – ранний этап верхнего палеолита Сибири (к проблеме начала становления культур Homo sapiens в Северной Азии) // Астроархеология – естественно-научный инструмент познания протонаук и астральных религий жречества древних культур Хакасии. – Красноярск: Город, 2009. – С. 137–145.