Археологические работы на территории Омского военного госпиталя в 2020 году

Автор: Блинова А.Н., Герасимов Ю.В., Корусенко М.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В мае 2020 г. в г. Омске наул. Гусарова, 4, проведены археологические спасательные работы на выявленных объектах культурного наследия «Поселение Омск. Госпиталь-1» и «Грунтовый могильник Омск. Госпиталъ-2 (городское кладбище последней трети XVIII - начала XIX в.)». Объекты оказались подугрозой разрушения в связи со строительством медицинского центра. В результате полевых работ установлены местоположение и границы городского кладбища последней трети XVIII - начала XIX в., о существовании которого ранее было известно только по архивным данным. Согласно этим данным, выявленное городское кладбище пришло на смену Кадышевскому городскому и функционировало очень короткий срок - около одного-двух десятилетий. Затем, как и Кадышевское, оно было закрыто, а захоронения стали осуществлять на Бутырском кладбище Омска. Археологические работы подтверждают недолгое время существования кладбища - это удалось выяснить по отсутствию в культурном слое нескольких слоев погребений, а также по площади некрополя. При работах на памятнике полностью исследовано одно погребение, оно выполнено в православной погребальной традиции. Умерший захоронен вытянуто на спине головой на запад, в дощатом гробу, сопроводительный инвентарь не обнаружен. В непосредственной близости от исследованного погребения зафиксированы признаки еще нескольких захоронений, они законсервированы. Кроме того, на обследованном участке обнаружены признаки культурного слоя поселения, предварительно датированного эпохой поздней бронзы. Находки в виде фрагментов керамики ручной лепки и части керамического тигля свидетельствуют, что поселение было расположено на мысу террасы р. Омь, в восточной части участка работ. По итогам работ подготовлена документация для постановки выявленных археологических памятников на государственную охрану.

Археология, среднее прииртышье, омск, городские кладбища, новое время, поселения, бронзовый век

Короткий адрес: https://sciup.org/145145677

IDR: 145145677 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.855-861

Текст научной статьи Археологические работы на территории Омского военного госпиталя в 2020 году

Археологические исследования в историческом центре Омска до начала XXI в. были немногочисленны. Дело в том, что эта часть города очень плотно застроена. Поэтому, за редким исключением, исследования на этой территории не проводились, хотя по своим природно-географическим характеристикам данная часть города обладает высоким потенциалом в плане расположения археологических памятников различных эпох: высокие коренные террасы рек Иртыша и Оми, большой устьевый участок в месте впадения Оми в Иртыш. Для ситуации с малоисследованной центральной частью Омска характерен и еще один пласт проблем – у большинства известных памятников археологии не были установлены границы. Все это делает актуальным проведение археологических работ в данном районе Омска. А новизна исследований заключается в поисках и обнаружении археологических памятников на данной территории, поскольку такие работы проводятся впервые за довольно большой промежуток времени.

Ситуация стала меняться в начале XXI в. в связи с возросшей интенсивностью строительства в исторической части города, а также с приближающимся его 300-летием. Первые исследовательские работы были проведены на правобережье Оми в месте впадения ее в Иртыш. В 2010–2011 гг. сотрудниками Омского филиала ИАЭТ СО РАН, в т.ч. авторами настоящей статьи, была выполнена археологическая разведка территории северо-западного участка второй Омской крепости [Кору-сенко, 2011]. В результате были зафиксированы следы культурного слоя предположительно эпохи бронзы – раннего железного века, а также остатки первых построек этой крепости. В 2014 г. при обследовании другого участка на территории второй Омской крепости по адресу: ул. Партизанская, 5, были обнаружены погребение развитого бронзового века и шлейф культурного слоя поселения более раннего периода [Здор, 2014]. Погребение, отнесенное к пахомовской культуре, получило обозначение «Омская крепость III. Грунтовый могильник», а поселенческий слой был связан с памятником Тобольские ворота I. В 2015 г., после исследования участка на ул. Музейной, 4, открыты несколько погребений из состава могильника Омская крепость II, существование которого предполагалось на основании архивных и музейных данных [Герасимов, 2016]. Памятник, содержа-856

щий материалы инберенского этапа красноозерской культуры с элементами позднеирменского комплекса, был датирован VII – первой половиной VI в. до н.э. [Герасимов, Корусенко, 2015].

В 2016 г. были продолжены исследования на территории второй Омской крепости. Выявлены остатки трех погребений, которые соотнесены с уже имеющимися данными о могильнике Омская крепость III [Здор, 2016]. В этом же году специалистами Омского филиала ИАЭТ СО РАН выполнено историко-культурное обследование участков реконструкции культурно-досугового центра «Маяковский», расположенного на территории бывшего Кадышевского кладбища (это первое городское кладбище Омска, которое датируется XVIII в.) [Черенкова, 2016]. В следующем году в результате археологического наблюдения за работами по реконструкции ул. Ленина на территории Театрального сквера обнаружены могилы неизвестного до той поры кладбища, выполненные по православному обряду. Выявленный некрополь, располагавшийся на краю первой надпойменной террасы р. Иртыш, авторы связывают с погребением умерших участников экспедиции И.Д. Бухгольца [Герасимов и др., 2019].

В 2018–2019 гг. сотрудниками Лаборатории историко-культурной экспертизы СО РАН произведены аварийно-спасательные раскопки на территории бывшего кладбища Бутырского форштадта Омска, попадающего в зоны жилой застройки. Исследовано более 100 погребений, датированных концом XVIII – первой половиной XIX в. Получены уникальные материалы по деталям погребального обряда православного населения Омска и по истории города [Павлов, Черенкова, 2019].

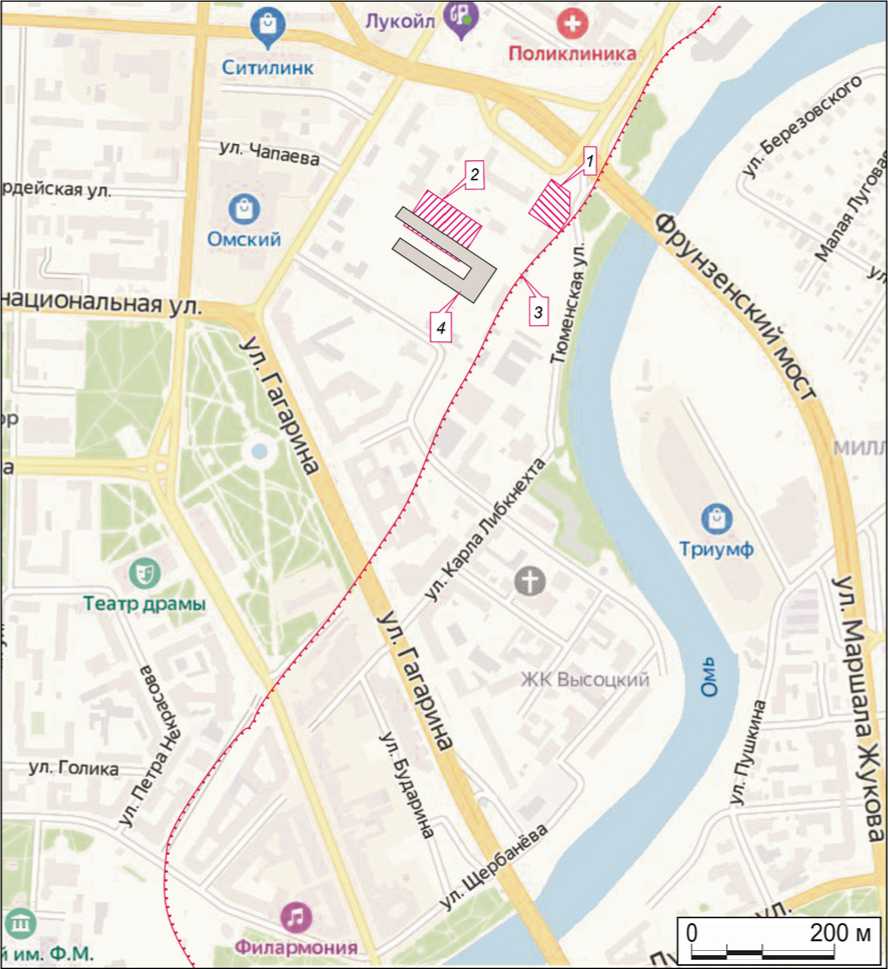

Проведенные в мае 2020 г. полевые археологические работы на территории военного госпиталя продолжают исследование омскими археологами исторической части города. В результате работ были выявлены объекты культурного наследия «Поселение Омск. Госпиталь-1» и «Грунтовый могильник Омск. Госпиталь-2 (городское кладбище последней трети XVIII – начала XIX в.)» (рис. 1).

Участок работ расположен на краю площадки коренной террасы правого берега р. Омь, аккумулятивно-эрозионного генезиса, ориентирован вдоль ее гребня, который на данном отрезке имеет направление юго-юго-запад – северо-северо-восток. Его современная дневная поверхность покрыта плотным

Рис. 1 . Местоположение выявленных памятников на современной карте г. Омска.

1 – Омск. Госпиталь-1; 2 – грунтовый могильник Омск. Госпиталь-2 (городское кладбище последней трети XVIII – начала XIX в.);

3 – контур коренной террасы правого берега р. Омь; 4 – здание медицинского центра.

дерновым слоем, имеются следы техногенного нарушения. Ниже располагается высокая пойма реки, затапливаемая при высокой воде; наиболее позднее из таких наводнений произошло в 1928 г.

Современная морфология участка работ определена его расположением в зоне городской застройки. Этот сектор Омска стал застраиваться в начале XIX столетия зданиями военного госпиталя, территория которого огорожена со стороны ул. Гусарова и Больничного переулка. В 1770-х гг. на этом участке располагались производственные площадки предприятия по производству кирпича для обеспечения крепостного строительства.

На площадке первой надпойменной террасы в настоящее время проходит ул. Тюменская, на коренной террасе расположена ул. Гусарова.

Юго-западный контур участка обследования задан Больничным переулком, северо-западный определен ул. Гусарова, северо-восточный – ул. Фрунзе, юго-восточный – склоном террасы. Анализ исторических карт позволяет предполагать, что современная ул. Фрунзе проходит в створе древнего лога, рассекавшего край террасы и сформировавшего описываемый мысовидный участок. Площадка мыса поросла густыми зарослями клена, здесь расположены подземные сети инфра- структуры госпиталя. По склону террасы читаются следы техногенной отсыпки – различный мусор, щебень, кирпич, куски асфальта.

В центральной зоне к моменту обследования был удален верхний почвенный слой, уложена технологическая песчаная подушка. Для возведения сооружения выбран п-образный котлован в периметре планируемого здания, вскрыты входные котлованы сетей водоснабжения/водоотведения. К востоку от центральной зоны участка строительства расположена Церковь Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» в Омском военном госпитале, построенная в 1904–1906 гг. Кирпичное здание в псевдорусском стиле представляет собой базиликальный храм с шатровым восьмериком над алтарной частью и шатровой колокольней над западным входом.

Для изучения структуры напластований на территории обследования заложены 12 стратиграфических шурфов. Закладка такого количества шурфов обусловлена необходимостью изучения площадки террасы, перспективной с точки зрения расположения древних поселений, а кроме того, необходимостью установить границы распространения культурного слоя выявленных археологических памятников.

В результате работ зафиксированы признаки наличия культурного слоя – поселения, предположительно позднего бронзового века и грунтового могильника последней трети ХVIII – начала XIX в. Культурный слой первого объекта засвидетельствован находками в стратиграфическом шурфе № 4, где были обнаружены 7 фрагментов толстостенной керамики, выполненных в технике ручной лепки, один из которых орнаментирован округлой ямкой, а также осколок тигля с прикипевшими шлаками бронзолитейного производства. Судя по местоположению находок, а также прослеженной в шурфах стратиграфической картине, можно предполагать, что поселение приурочено к краю коренной террасы Оми и, вероятно, занимало мыс между склоном террасы и логом, где сейчас расположена ул. Фрунзе.

Кроме того, дальнейшие работы позволили обозначить границы городского кладбища последней трети XVIII – начала XIX в., о котором ранее было известно из историко-картографических источников [Кочедамов, 1960, с. 20–21]. Существование некрополя подтверждается захоронениями, обнаруженными в шурфах № 10, 12, а также зафиксированными на стенках строительных траншей. При осмотре строительных отвалов найдены несколько фрагментов гончарной керамики и обломок клинка железного ножа, которые следует связывать с культурным слоем Омска XIX в.

При осмотре строительной траншеи, вскрытой до начала археологических работ для прокладки систем водоснабжения, на ее северо-восточной стенке были прослежены остатки пяти погребений в виде пятен прямоугольной формы с мешаным заполнением. Расчистка остатков одного из погребений позволила зафиксировать череп, фрагменты верхней части костяка и дощатого гроба.

В шурфе № 10 исследована могила № 1, попавшая в раскрытие практически целиком, остальные погребения, затронутые шурфами частично, законсервированы, поскольку планируемые строительные работы не несут угрозы их сохранности, а для полноценного изучения необходимы аварийно-спасательные раскопки на широкой площади. Изученное погребение совершено в яме прямоугольной формы, ориентированной по направлению запад – восток. Размеры ямы 195 × 70 см, глубина до 110 см от уровня современной поверхности. Умерший помещен в дощатый гроб с железными рукоятями, прибитыми к боковой поверхности гроба железными гвоздями, изготовленными способом ручной кузнечной ковки. Костяк черепом обращен к западу, череп склонился к правому плечу, руки согнуты в локтях и скрещены на животе, ноги выпрямлены. Сопроводительный инвентарь отсутствует. Признаки погребального ритуала позволяют отнести захоронение к православной обрядовой традиции. Как отмечено выше, следы пяти погребений зафиксированы также на стенке траншеи, проложенной параллельно строящемуся зданию вдоль его северо-восточного контура. Выявленные объекты убедительно свидетельствуют о существовании на территории обследования старого городского кладбища. Характерной особенностью некрополя, отличающей его от Кадышевского и Бутырского кладбищ, является разреженность рядов погребений. На основании историко-картографических данных следует его соотносить со «старым русско-немецким кладбищем», время бытования которого охватывает последнюю треть XVIII – начало XIX в.

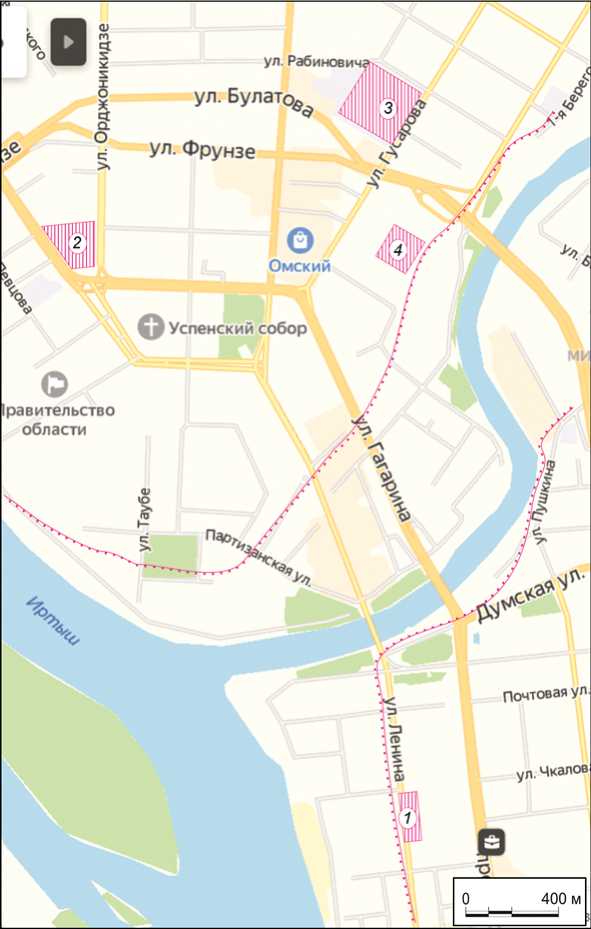

Если рассматривать исторический ландшафт центра Омска, участок работ на ул. Гусарова расположен в 0,7 км к северо-востоку от Тарских ворот второй Омской крепости (строительство которой было начато в 1768 г.), на коренной террасе правого берега Оми. В конце XVIII в. основным кладбищем Омска было Кадышевское (именовалось по названию форштадта), которое возникло одновременно со строительством второй Омской крепости (рис. 2). Однако уже план 1795 г. фиксирует третий ряд жилых кварталов, подходящий вплотную к кладбищу, поэтому оно было перенесено за пределы форпоста в район форштадта Выползки [Кочедамов, 1960, с. 21], где и функционировало в течение 10–15 лет.

На «Генеральном плане Омской крепости с показанием казенного цивильного строения и прилежащих форштад-тов» от 31 мая 1803 г. Кадышевское кладбище обозначено как «старое», а кладбище в форштадте Выползки как «Кладбища. Русское и Немецкое». Такая же ситуация отмечена и на «Плане города Омска Тобольской губернии» 1806 г. [Омское Прииртышье, 2015, с. 318–319, 346–347].

Первые сведения о госпитале приводятся в «Топографическом описании Тобольского наместничества», согласно которому в 1776 г. в 130 саженях от Омской крепости, на правой стороне р. Омь был построен деревянный (на каменном фундаменте) госпиталь для больных военнослужащих. Поскольку госпиталь был открыт без высочайшего на то повеления, по усмотрению местной власти, то он подлежал ликвидации как «самолично открытый». Соответствующий указ был издан 12 марта 1799 г. [Калмыков и др., 2020, с. 84].

В 1813 г. по ходатайству сибирского генерал-губернатора Г.И. Глазенапа в Омске было разрешено строительство нового госпиталя. Под него выделен участок (примерно 1/4 от современного) севернее форштадта Выползки, у обрыва коренного правого берега Оми, между кирпичными сараями и восточной оградой кладбища конца XVIII в. Кладбище к тому времени име- новалось уже «старым русско-немецким», так как взамен его в 1810-е гг. было заложено новое Бутырское кладбище, вдоль будущих ул. Скорбящен-ской, Кладбищенской, Воздвиженской и пер. Центрального. Первые длинные корпуса госпиталя в 1813–1814 гг. выстроены вдоль сторон выделенного прямоугольного участка. К упраздненному кладбищу обращена пустая, резервная сторона участка. Территория бывшего кладбища была выгорожена с прирезом дополнительной территории сада напротив лечебного корпуса [Хахаева, 2020а, с. 6–7]. В 1817 г. повелением императора госпиталь возведен из первого класса во второй, что сделало возможным его расширение [Калмыков и др., 2020, с. 84].

Дальнейшей застройкой госпиталя занимался первый генерал-губернатор Западной Сибири Петр Михайлович Капцевич (1812–1827) [Энцик-

Рис. 2. Исчезнувшие кладбища Омска на современной карте города. 1 – погребения на территории Театрального сквера; 2 – кладбище Кадышевского форштадта; 3 – кладбище Бутырского форштадта; 4 – грунтовый могильник Омск. Госпиталь-2 (городское кладбище последней трети XVIII – начала XIX в.). Линия маркирует контур коренных террас Оми и Иртыша.

лопедия…, 2009, с. 43]. Территория госпиталя расширилась, заняв четыре квартала Выползок и упраздненное русско-немецкое кладбище. Так, при П.М. Капцевиче были возведены летние палаты: «…хозяйственным изворотом, не докучая никому перепискою, <…> весь госпиталь выстроил вновь, и даже сверх того – летние палаты, где размещались все больные до нескольких сот, и еще для приюта сирот и вдов офицеров и нижних чинов» [Ремнев, 2000, с. 239].

Первые корпуса нового госпиталя были деревянные, на каменных фундаментах. В следующие пять лет здесь возник целый городок лечебных и вспомогательных зданий, из которых два лечебных корпуса и каменная лаборатория (постройки 1825 г., существует и поныне) вытянулись перпендикулярно террасе, образовав современный Больничный переулок. По Скорбященской (ныне Гусарова) улице были построены два длинных летних корпуса с галереями. «Летние палаты» разместились вдоль западной границы участка, между ней и оставшейся оградой кладбища. Поэтому постройки получились очень узкими: надо было оставить проход между парадными фасадами палат и границей бывшего кладбища. Между палатами в 1825 г. построены два одинаковых двухэтажных деревянных дома: один на месте сломанного летнего корпуса для старшего доктора и его помощника (сейчас это управление госпиталя), другой – на крутом берегу Оми для госпитальной администрации.

По указу П.М. Капцевича была выстроена деревянная Скорбященская часовня между летними корпусами. Старое упраздненное русско-немецкое кладбище после 1819 г. исчезает со всех планов города. Часовня построена как раз напротив входа на кладбище [Хахаева, 2020б, с. 5]. Все последующие захоронения в первом десятилетии ХIX в. стали производить на Бутырском кладбище, заложенном в 0,3 км к северу. Оно также делилось на две части: северная часть была немецким кладбищем, где хоронили преимущественно иностранцев, южная – русским. Кладбище функционировало до второй половины XIX в.

К 1864 г. Омский военный госпиталь стал крупнейшим лечебным учреждением Сибири. В 1880 г. Омский окружной госпиталь имел пять вновь построенных корпусов с несколькими лечебными отделениями [Гефнер, 1999, с. 49].

В результате исследования установлен факт наличия на территории производства строительных работ археологических объектов «Омск. Госпиталь-1» и «Омск. Госпиталь-2 (городское кладбище последней трети XVIII – начала XIX в.)». На основании собранных данных установлены границы выявленных памятников. Местоположение кладбища, ранее известного лишь из исторических карт, впервые установлено на местности и привязано к текущей градостроительной ситуации. На основании материалов полевых и историкоархивных исследований подготовлена документация, необходимая для постановки названных объектов на государственную охрану.

Несомненным положительным результатом проведенных исследований стало то, что исторический ландшафт центра Омска обогатился еще двумя археологическими памятниками. В то же время перспективы дальнейшего их исследования пока отодвигаются на неопределенный срок.

Список литературы Археологические работы на территории Омского военного госпиталя в 2020 году

- Герасимов Ю.В. Отчет о выполнении археологического наблюдения на территории объекта археологического наследия "Омская крепость-2" на участке строительства поул. Музейная в г. Омске в 2015 г. - Омск, 2016. - 169 с. // Арх. Музея народов Сибири. Ф. VII-1. Д. 71-1.

- Герасимов Ю.В., Здор М.Ю., Корусенко М.А., Павлов Д.Н. Некрополь первых строителей Омской крепости: археологическая гипотеза // Пятые Ядринцевские чтения. - Омск: Ом. гос. ист.-краевед. музей, 2019. - С. 338-344.

- Герасимов Ю.В., Корусенко М.А. Могильник финальной бронзы на территории города Омска // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 2015. - Т. XXI. - С. 210-213.

- Гефнер О.В. Медицинская деятельность военных Омска в конце XIX - начале XX в. // Вестн. Ом. гос. ун-та. - Омск, 1999. - Вып. 1. - С. 46-50.

- Здор М.Ю. Отчет о выполнении историко-культурного обследования на участке по ул. Партизанской д. 5А в 2014 г. - 2014. - 78 с. // Арх. Музея народов Сибири. Ф. VII-4. Д. № 1.

- Здор М.Ю. Отчет по археологическому обследованию историко-культурного комплекса "Омская крепость" в 2016 г. - 2016. - 61 с. // Арх. Музея народов Сибири. Ф. VII-4. Д. № 5.

- Калмыков А.А., Усков А.В., Буртасов А.Г., Гудожников М.Г., Еселевич Р.В. К истории Омского гарнизонного военного госпиталя // Военно-медицинский журнал. - 2020. - № 4. - С. 84-89.

- Корусенко М.А. Отчет о проведении археологического обследования территории историко-архитектурного комплекса северо-западного сектора Омской крепости. -2011. - 11 с. // Арх. Музея народов Сибири. Ф. VII-1. Д. 9-1.

- Кочедамов В.И. Омск. Как рос и строился город. -Омск: Ом. кн. изд-во, 1960. - 112 с.

- Омское Прииртышье и город Омск на картах, планах и чертежах XVII - начала XX века. - Тобольск: Обществ. благотвор. фонд "Возрождение Тобольска", 2015. - 384 с.

- Павлов Д.Н., Черенкова С.В. Результаты предварительных исследований Бутырского кладбища как объекта археологического наследия Омска XVIII - второй трети XIX в. // Пятые Ядринцевские чтения. - Омск: Ом. гос. ист.-краевед. музей, 2019. - С. 382-386.

- Ремнев А.В. Из воспоминаний первого омского областного начальника С.Б. Броневского // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. - Омск, 2000. - № 8. - С. 235-258.

- Хахаева Ж.М. Материалы к документации о включении объекта историко-культурного наследия (памятник архитектуры) "Комплекс построек Омского военного госпиталя: аптека с лабораторией" в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. - Омск, 2020а. - 11 с. (рукопись).

- Хахаева Ж.М. Материалы к документации о включении объекта историко-культурного наследия (памятник архитектуры) "Комплекс построек Омского военного госпиталя: летние больничные палаты" в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. - Омск, 20206. - 17 с. (рукопись).

- Черенкова С.В. Отчет по проекту "Выполнение историко-культурных исследований по выявлению объектов культурного (в том числе археологического) наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, на земельном участке с кадастровым номером 55:09:060603:134 в зоне строительства репродуктора второго порядка и автомобильной дороги к нему в Кормиловском районе Омской области и в зоне реконструкции КДЦ "Маяковский" в г. Омск по ул. Красный Путь, д. 4". - Омск, 2016 // Арх. Музея народов Сибири. Ф. VII-4, диск № 10.

- Энциклопедия города Омска: в 3 т. - Омск: Издат. дом "ЛЕО", 2009. - Т. 1: Омск: от прошлого к настоящему (период с 1716 по 2008 год). - 920 с.