Археологические раскопки на могильниках «Скальная» в 2021 году (Республика Хакасия)

Автор: Богданов Е.С., Тимощенко А.А., Иванова А.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В 2021 г. отрядом ИАЭТ СО РАН были проведены спасательные археологические раскопки на комплексе могильников «Скальная» (Аскизский р-н Республики Хакасия). Согласно техническому заданию по проекту о сохранности объектов археологического наследия при строительстве второго пути на перегоне Камышта - Уйтак Красноярской железной дороги были исследованы 3 кургана. Вскрыто до материковых отложений 4296 м2 площади, из 7 захоронений (могильных ям) получено более 100 индивидуальных находок (изделия из бронзы, железа, глины, гипса и из органических материалов). Все коллективные захоронения людей совершены внутри каменных оград под каменными и деревянными перекрытиями, в грунтовых могильных ямах с деревянными срубами. Предметы из склепов и характерные особенности погребального обряда позволяют датировать захоронения подгорновским (Скальная 7), сарагашенским (Скальная 6) и «тесинским этапом» (Скальная 5). Одиночный курган Скальная 5 является элитным комплексом. Об этом свидетельствует мощная наземная и внутримогильная конструкция, глиняно-гипсовые посмертные маски, сохранившийся погребальный инвентарь. Несмотря на сильное ограбление, могила очень ценна тем, что в склепе сохранились все детали двухъярусного погребального ложа: доски, стойки, опорные бревна и следы их крепления. Взятые на анализ образцы древесины из обгоревших погребальных конструкций исследованных в 2021 г. Курганов, в сравнении с другими полученными материалами, позволяют установить четкие хронологические границы существования памятников. Очень важным объектом изучения являются использованные в оградах тагарских курганов плиты с разнообразными выбивками (человекообразные фигуры, животные, сцены охоты и т.п.).

Хакасия, аскизский район, спасательные археологические раскопки, погребальный обряд, тагарская культура, тесинский этап, посмертные маски

Короткий адрес: https://sciup.org/145146192

IDR: 145146192 | УДК: 902.2, | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0878-0887

Текст научной статьи Археологические раскопки на могильниках «Скальная» в 2021 году (Республика Хакасия)

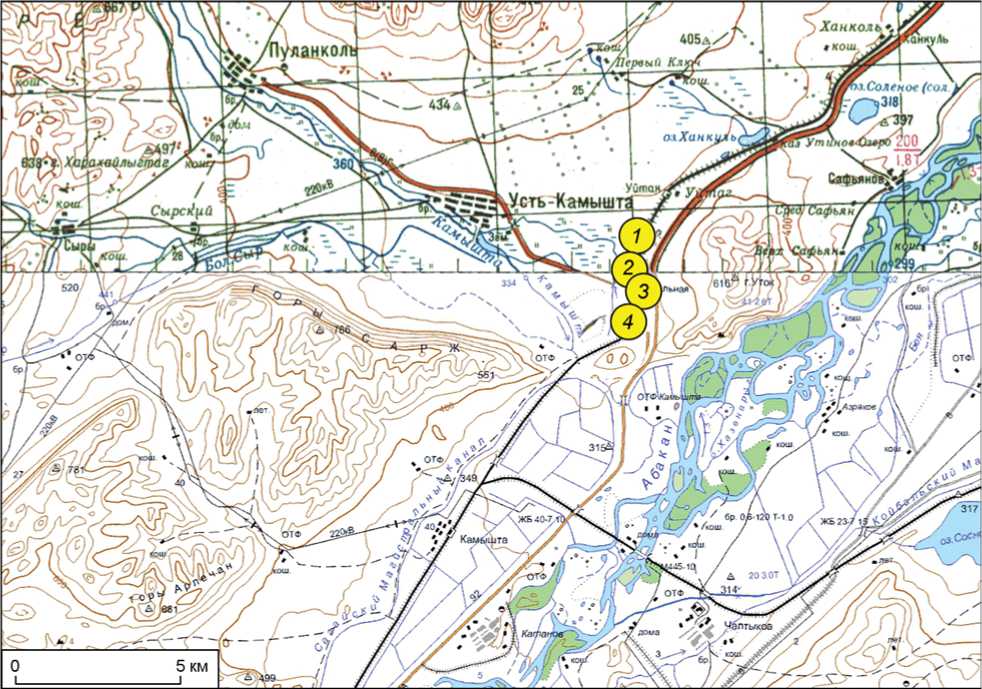

В июне – сентябре 2021 г. отрядом Аскизской экспедиции ИАЭТ СО РАН в рамках выполнения спасательных работ по проекту о сохранности объектов археологического наследия при строительстве второго пути на перегоне Камышта – Уйтак Красноярской железной дороги были исследованы 3 кургана. Участки изысканий расположены в 0,1–1 км от остановочной ж/д платформы «Скальная» (рис. 1), на слабохолмистом ландшафте левобережной долины р. Абакан. Этот археологический микрорайон на окраине лесостепной части Хакасско-Минусинской котловины известен уже несколько сотен лет, начиная с упоминаний в дневниках немецких путешественников эпохи Петра I, заканчивая то- чечными разведками, предпринятыми экспедициями ИАЭТ в 2019 г. [Басова и др., 2019, с. 764–765; Богданов и др., 2020, с. 863]. Высокая концентрация погребально-поминальных комплексов от афанасьевской эпохи до Средневековья, включая крупные курганные группы тагарской культуры, обусловлена не только благоприятными природными факторами (наличие воды и хороших пастбищ), но и транзитным характером этого микрорайона. На протяжении тысячелетий именно через эту территорию проходили торгово-миграционные пути из Тувы, Алтая, Казахстана и обратно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на огромном могильном поле к северо-западу от г. Уйтаг возвышаются плиты как «рядовых» тагарских курганов, так и элитных комплексов. В этом смысле исследования в 2021 г.

Рис. 1. Месторасположение курганных могильников, исследованных в 2021 году, около остановочной платформы «Скальная».

1 – курганный могильник Скальная 7; 2 – курганный могильник Скальная 6; 3 – одиночный курган Скальная 5; 4 – курганы № 4–6 могильника Уйтаг-3.

представляются исключительно важными, как в охранно-спасательном, так и в культурно-историческом контексте. Были изучены объекты в широком хронологическом (VII в. до н.э. – рубеж эр) и культурном (от подгорновского до «тесинского этапа») диапазоне. Причем, несмотря на известную «стандартность» тагарских курганов, исследованные памятники оказались довольно своеобразны как в плане конструктивных элементов, так и в плане погребальных особенностей. Почти все захоронения были потревожены или ограблены в древности, что наложило отпечаток не только на сохранность наземных и внутримогильных сооружений, но и на состав погребального инвентаря. Поэтому в статье изложены не только факты, полученные в ходе раскопок, но и высказаны некоторые предположения, касающиеся вопросов хронологии и культурной атрибуции памятников.

Результаты исследований

Все изученные в 2021 г. объекты около остановочной платформы «Скальная» представляют собой земляные курганы, в основе которых находятся ограды из плит девонского песчаника. Приемы строительства, организация внутреннего и внешнего пространства в погребальных комплексах соответствуют разработанной в литературе типологии этапного развития тагарской культуры [Грязнов, 1968, с. 187–195; Вадецкая, 1986, с. 77–78], даже с учетом признания «нелинейного» (неэволюционного) характера ее существования.

Так, у кургана № 1 могильника Скальная 7 размеры ограды составляли 7,5 × 8 м, по центру была размещена одна могильная яма для двух погребенных. Высота стенок ограды (плит) над древней по-верхно стью составляла от 0,5 до 1 м. Они были врыты внахле ст в «материковую» поверхность всего на глубину до 0,3 м. Угловые камни (2 шт.) сохранились только в восточной стенке ограды, промежуточные (простеночные) камни отсутствовали. Проход шириной 2,1 м внутрь ограды был оставлен в восточной стенке сооружения. Могильная яма была перекрыта каменной конструкцией из мелкого плитняка, по центру которой отчетливо читались следы грабительского проникновения. В могильном выбросе, у стен ограды был найден бронзовый нож, по форме характерный для раннего этапа существования тагарской культуры. Следы внутримогильной деревянной конструкции (сруба и перекрытия) сохранились в виде древесного тлена. In situ на дне могилы лежали только кости руки взрослого человека и погребальный инвентарь из двух керамических сосудов. Часть остальных костей погребенных найдена в заполнении граби-880

тельского шурфа. По косвенным признакам можно утверждать, что два погребенных человека были ориентированы головой на запад (с небольшим отклонением). В ногах лежали о статки заупокойной пищи: кости коровы и овцы.

Курган № 1 могильника Скальная 6 представлял собой классический образец сарагашенского погребального комплекса. Земляное возвышение кургана (высотой до 2,8 м) было сформировано из «вальков» дерна и красного суглинка внутри каменной ограды, вплоть до верхней кромки плит. Каменная ограда (размеры 38,3 × 33,3 м) элитного комплекса была сделана очень тщательно: все плиты подобраны по размеру и вкопаны внахлест в узкие траншеи так, чтобы верхняя кромка шла одной ровной линией. Высота стенок ограды (плит) над древней поверхностью составляла ок. 1 м. По углам и по центру сторон сооружения (через равные промежутки) были установлены крупные плиты со скошенным верхом – простеночные камни, высотой 1,6–2 м, образуя так называемый «десятикаменный курган». С внешней стороны все плиты ограды подперты крупными контрфорсами (вкопанными ребром плитами) (рис. 2). Их основательный характер установки и размеры свидетельствуют о том, что древние строители учитывали давление большой массы земли из центра кургана. В южной части ограда кургана двойная, образует своеобразный отсек шириной 2,2 м (перестройка ограды была сделана при возведении южного склепа). Проход шириной 2,7 м внутрь ограды был оставлен в восточной стенке сооружения между двумя простеночными камнями.

В 14 случаях на камнях ограды, с ее внешней стороны, зафиксированы выбивки – петроглифы тагарской эпохи, а в одном случае (простеночный камень) – это изваяние окуневской эпохи с сильно выветренным изображением личины на широкой внешней стороне. Характер выбивки на плитах ограды и их конфигурация подразумевает, что изначально некоторые из них стояли вертикально в составе других, более древних объектов. В основном петроглифы представлены сценами охоты и «человечками» тагарской эпохи. Последние выполнены в основном небрежно, поверхностной точечной выбивкой. Это схематичные фигуры, изображенные без одежды, с обозначенным признаком мужского пола, с П-образными руками и ногами. Вопросы о точном возрасте и их атрибуции, вследствие отсутствия каких-либо датирующих признаков, остаются открытыми. Сцены и скопления выбивок зафиксированы в основном на камнях стен ЮЗ угла ограды.

Внутри ограды было обнаружено три надмогильных сооружения. Никаких следов помина

Рис. 2. Могильник Скальная 6, курган 1. Вид на ЮЗ угол ограды в процессе раскопок.

и впускных захоронений не выявлено. Погребение № 1 (центральное) и погребение № 2 (южное) представлены деревянными конструкциями, погребение № 3 (восточный сектор) сделано в каменном ящике. Плиты каменного ящика торчали на 20 см от уровня древней дневной поверхности. В восточной части ящик, ориентированный стенками по линии З – В, был перекрыт каменной плитой. На глубине 0,3 м у восточной стенки ящика было обнаружено погребение «А» – мужчины 40–50 лет (скопление костей в сложенном виде) (здесь и далее определения сотр. ИИМК РАН Лазаретовой Н.И.). Характер залегания свидетельствует о том, что они были помещены в каком-то мешке (емкости?), некоторые кости были в сочленении. Под скоплением расчищено погребение «Б» – юноши около 18 лет, кости скелета также в сложенном состоянии. Часть мелких костей ног и рук отсутствует. На дне каменного ящика, на глубине 0,75 м, обнаружено детское захоронение («В»). Ребенок был уложен вытянуто на спину, головой на запад. Часть костей ног и рук отсутствует, возможно, в связи с деятельностью грызунов. В районе тазовой кости лежала бронзовая полушарная бляшка с пуансонным орнаментом по краю и отверстием по центру. В углах ящика, по обе стороны от черепа, стояли два керамических сосуда. Правый представлен нижней частью горш- ка, левый – целый сосуд горшковидной формы, без орнамента. У правой ноги уложены кости овцы (заупокойная пища).

Основные внутримогильные конструкции в кургане однотипны, и погребальный обряд, по всей видимости, проходил по одному сценарию. Единственное отличие – это присутствие у центрального погребения (№ 1) с запада наземного входа в сруб, оформленного в виде двух стен из уложенных друг на друга плит. По краям прохода (вдоль стен) стояли по два опорных столба диаметром 0,2 м. По сути, это был коридор сквозь насыпь кургана в погребальный склеп, а вниз вели две ступени из уложенных параллельно друг другу деревянных плах. Изначально потолок коридора смыкался с верхними накатами бревен над могильной ямой. Вся надмогильная конструкция была выведена по уровню (концы бревен либо подкопаны, либо, наоборот, под них подложены плиты). Могильные ямы, размерами 5 × 6 м, перекрывались лиственничными бревнами в два наката (З – В и С – Ю). В погребении № 1 концы опорных балок были уложены в специальные ниши по краям ямы. От деревянных перекрытий сохранились лишь концы бревен на краях могильных ям. Остальная часть в результате погребального ритуала и вторичных проникновений в склеп (грабительских и/или риту- альных) частично сгорела и обрушилась. Высокой температуре горения способствовали уложенные на перекрытия слои бересты, которые на определенном этапе проведения погребального ритуала были подожжены. Конструкция еще горела, когда сверху на перекрытие укладывались куски дерна для возведения насыпи. То есть сама процедура не предусматривала сжигания всего дотла, а имела лишь символическое значение.

В каждую могильную яму было совершено по меньшей мере по три поздних проникновения. Самые ранние были произведены через входы, в результате которых все ко сти погребенных были смещены, часть из них изъята, возможно, еще какие-то части умерших людей была подхороне-ны. После этого деревянные конструкции были подожжены снизу, и впо следствии перекрытия обрушились. Через достаточно продолжительное время в обе могильных ямы были совершены грабительские проникновения, и разрушению была подвергнута практически вся внутренняя часть склепов. Поэтому в ходе наших раскопок удало сь зафиксировать лишь отдельные ко сти людей in situ и некоторые детали внутримогильных конструкций. Погребальные камеры с деревянным полом, по внутреннему периметру вдоль стен ямы

Рис. 3. Бронзовое навершие. Курганный могильник Скальная 6, курган 1, погребение 2.

обставлены вертикально стоящими бревнами, так называемым тыном или частоколом, служившим дополнительной опорой для перекрытия. Интересной деталью погребения № 1 являлись обнаруженные на полу два по стамента (ряда) из каменных плит, вдоль северной и южной стенки. Каменные плитки были уложены в два ярус а и имели два функциональных значения: они были опорой для деревянных плах пола, образовывая просвет между ним и дном могилы, и также они не давали частоколу бревен вдоль стен ямы завалиться внутрь. По ко свенным признакам можно утверждать, что в каждой могиле (в двухвенцовых срубах) было захоронено 6–10 человек, скорее всего, головой на запад. В погребении № 1 обнаружены фрагменты как минимум от двух крупных керамических сосудов баночной формы, бронзовый вотивный нож с кольцевидным навершием, бронзовые прониз-ки и мелкие подвески-колокольчики, украшавшие одежду. О статусности погребенных свидетельствует лишь найденная в грабительском выкиде золотая обкладка диадемы. Несмотря на «тщательность» ограбления, по счастливой случайности не были замечены в ЮВ углу погребения два прекрасных бронзовых навершия с полыми фигурками лосей «на цыпочках» (рис. 3). Они лежали по обе стороны от фрагментированной затылочной части черепа человека, вдавленной в плахи пола. Рядом с украшениями, лицевой стороной вверх, располагались параллельно друг другу по две полушарных бляшки. Под левым навершием лежала в сильно фрагментированном виде бронзовая диадема – дугообразной формы полоска металла с закругленными концами. В районе местоположения ребер этого же погребенного, у южной стенки сруба, были найдены бронзовые пронизки и мелкие бронзовые подвески-колокольчики. В ногах было зачищено непотревоженное скопление костей овцы и коровы: кости ног, лопатки в сочленении. Около ко стей человека и животных (в районе грабительского шурфа) найдены фрагменты двух мелких сосудов с поддонами (курильниц?). Также в разных частях сруба среди разрозненных костей человеческих индивидов были найдены мелкие белые пастовые бусины, бронзовые трубочки-про-низки, подвески-колокольчики и фрагменты как минимум от двух керамических крупных баночных сосудов.

Большинство исследователей подобные элитные комплексы отно сят к заключительной фазе сарагашенского этапа (лепешкинскому), опираясь на архитектурные особенности: массивность камней ограды, монументально сть насыпи, тын внутри сруба, появление входа-лаза и т.д. [Вадец-кая, 1986, с. 81; Кузьмин, 2011, с. 31–33]. А.Г. Аку- лов и Е.Д. Паульс относят такие «десятикаменные курганы» к финальному этапу «ступени С, фазы С1 (тигейская)» [Акулов, Паульс, 2008, с. 7]. Отсутствие узко датирующих предметов не позволяет нам установить точные хронологические рамки существования исследованного комплекса, опираясь только на сравнительно-типологический анализ погребального инвентаря. По мнению Э.Б. Вадец-кой «аристократиче скими могилами для Минусинских степей можно считать и те, где найдены бронзовые навершия» [Вадецкая, 1975, с. 175]. Но сами эти предметы также не являются хронологическими маркерами, поскольку использовались достаточно длительное время. У исследователей нет единого мнения о назначении этих наверший. Они могли быть наконечниками боевых значков, булав, шестов, поддерживающих палатку вождя, быть надетыми на верхние концы четырех стоек погребальных лож-кроватей или просто стоять в усыпальнице на деревянной крышке, покрывающей глиняный горшок [Вадецкая, 1975, с. 172–174]. Их внешний вид, технология изготовления и стилистические отличия изображений животных могут свидетельствовать лишь об определенной художественной школе, но не позволяют строить какую-либо четкую типологию, привязанную к узким датам. В целом, предварительно, на основании всех имеющихся фактов можно датировать курган № 1 могильника Скальная 6 в пределах V в. до н.э.

Одиночный курган Скальная 5 выделялся еще до раскопок своей монументально стью: высокая (3 м) насыпь и частокол из 2-3 метровых вертикально поставленных по периметру ограды плит. В ходе исследования выяснилось, что изначально в сарагашенское время была сооружена мощная ограда (размеры: 19,5 × 20,5 м) из плит. Их высота составляла ок. 1,3 м от древней поверхности. С востока был оставлен проход в ограду, оформленный коридором из вертикально поставленных плит с конечными угловыми стелами. После окончания погребального ритуала проход был закрыт стеной из уложенного горизонтально в несколько ярусов плитняка.

По центру стен ограды были установлены по два простеночных камня со скошенным верхом, образуя т.н. «двенадцатикаменный курган». Изначальные угловые камни сохранились только в обломанном виде. «Тело» кургана было сформировано из вальков дерна и суглинка вплоть до верхней кромки камней. Все плиты подобраны так, чтобы верхний край шел одной ровной линией. Контрфорсы у стен ограды были установлены выборочно, т.к. бόльшая часть плит устанавливалась в узкие траншеи более чем на 1 м в глубину и угрозы заваливания не возникало. В связи с этим можно проследить всю тех- нологию строительства. Сначала вкапывались угловые камни. От них в обе стороны навстречу друг другу устанавливались плиты ограды. Оставшийся просвет закрывался дополнительной плитой. Особенно тщательно сделаны восточная и южная стены ограды.

Практически на всех камнях зафиксированы выбивки эпохи бронзы и раннего железного века. Данный факт свидетельствует о том, что многие плиты были переиспользованы и взяты с оград более ранних комплексов.

В тесинское время в центральную часть кургана был впущен погребальный склеп, уничтоживший полностью первоначальное захоронение. Дополнительно были вкопаны (только в насыпь, не глубже) вертикально еще 20 плит вдоль стен ограды и вставлены высокие угловые камни. Еще две огромные плиты были установлены (одна найдена в поваленном состоянии) параллельно западной стене ограды, в 1 м к западу от нее. Возможно, именно с этим этапом строительства связана находка у ЮВ углового камня стоящего керамического сосуда с обломанным венчиком, «закрытого» сверху каменной плиткой. Фрагменты еще одного подобного сосуда найдены у СВ углового камня, при снятии грунта.

Чтобы «поднять» выше насыпь кургана, древние строители соорудили по периметру поверх торцов плит изначальной ограды стену из горизонтально уложенного плитняка (рис. 4) в 6–8 ярусов, засыпав образованное внутреннее пространство землей*.

Около стоящей крупной стелы у западной стенки ограды зафиксирована плотная забутовка камнями. Под ней обнаружены два впускных захоронения (погребения № 2 и № 3). В первом случае, это безинвентарное потревоженное захоронение подростка на правом боку головой на север, с чуть согнутыми ногами. Во втором – сразу под камнями забутовки был обнаружен каменный ящик, на дне которого лежали ребро, берцовая и локтевая ко сти подростка. Погребальный инвентарь отсутствовал.

Сооруженный по центру ограды погребальный склеп был поистине грандиозных размеров. 11-венцовый сруб с соединением «в обло» был сначала оснащен по линии З – В мощными опорными балками, на которые в два наката были уложены более мелкие бревна. С западной стороны

Рис. 4. Могильник Скальная 5. Фрагмент стены ограды. Вид с северо-востока.

Рис. 5. Могильник Скальная 5. Остатки полатей в ЮЗ углу сруба. Вид с северо-востока.

(под потолок) был сделан вход-лаз со ступенями из параллельно уложенных плах, ведущими вниз. На дно склепа были поставлены два опорных столба для поддержки перекрытия над входом. Некоторые бревна сруба имели следы переиспользова-ния (возможно, в жилых постройках): проушины для переноски, пазы, различные выемки и тесы, а также следы внешнего легкого обгорания. С внутренней стороны в бревнах были сделаны специальные пазы для закрепления полатей, распо-884

ложенных вдоль северной и южной стен, и для конструкции вдоль восточной стены. Полати были представлены широкими досками, соединенными между собой шиповыми соединениями (рис. 5). На них и под ними укладывались останки умерших людей. Конструкция вдоль восточной стенки была представлена своеобразной «полкой» из 4 бревен, вставленных в пазы параллельно друг другу, с подпорками-столбами по центру. Это сооружение находилось на 20 см выше полатей. Возможно, на них была сложена (или подвешена?) погребальная утварь, и вся конструкция представляла собой «хозяйственный отсек». Пол в склепе был сделан из плотно уложенных рядом друг с другом по линии З – В нетесаных бревнышек.

Очевидно, что усыпальницу использовали достаточно продолжительное время: через вход затаскивали новых умерших или их отдельные части, убирая в сторону ранее похороненных. Точную реконструкцию внутреннего убранства сруба и некоторые аспекты погребального обряда установить невозможно. В определенный момент (в ритуальных целях? ограбление?) люди проникли через вход, стащили всех умерших с полатей в центр камеры и после этого подожгли склеп изнутри (фиксируется не сколько очагов возгорания). Возможно, из-за заваленного входа и нехватки кислорода огонь долгое время находился в тлеющем состоянии и полного выгорания сруба не произошло. Через несколько столетий, уже ближе к нашему времени, в склеп было совершено два грабительских проникновения, после которых перекрытие сруба обрушилось, поломав внутреннее убранство склепа. Грабители сильно повредили всю центральную часть погребальной камеры, бόльшая часть человеческих ко стей оказалась во фрагментированном состоянии, на разной глубине заполнения могилы. In situ зафиксирована ситуация только по углам сруба. Именно по находкам в этих местах можно частично реконструировать погребальный обряд, возможно видоизменявшийся в ходе функционирования усыпальницы. Так, зафиксированы кости целых скелетов (потревоженных и сдвинутых к стенам), парциальные останки (в основном, это фрагменты позвоночного столба с черепом или части грудной клетки, иногда ко сти ног в сочленении). Одно крупное скопление пережженных костей людей и животных с кусками прокаленного грунта (сожжение на стороне) обнаружено на полу, у во сточной стены сруба, прямо напротив входа, ближе к центру. Практически все (не затронутые грабителями) человеческие индивиды были с масками. В одних случаях, это глина, нанесенная на лицо умершего человека, покрытая сверху тонким слоем раскрашенного гипса. Это, по сути, посмертная маска, повторяющая облик умершего. В других – глина накладывалась на трепанированный в височной части череп, гипсовое покрытие имело также красную раскраску. Но это уже был восстановленный облик человека, исходя из навыков и представлений мастера. И третий – когда из глины моделировалась голова человека, а деревянные палочки имитировали ко сти рук и ног. Это, по сути, куклы. Большая часть этих прекрасных глиняно-гипсовых изделий была разрушена в ходе функционирования склепа и его по следующих ограблений, ведущих к обрушению деревянных конструкций*. Однако уже сейчас можно сказать, что представлены «лица» и монголоидного облика, и европеоидного. Погребальный инвентарь представлен стандартными изделиями вотивных форм (бронзовые зеркала-диски, ножи), обломками железных ножей, деталями поясной гарнитуры (кольца, пряжки), ложечковидными подвесками, украшениями одежды в виде пастовых бусин и бронзовых пронизок. Отдельно стоит отметить сломанный при ограблении медный котел на поддоне без ручек, сохранившуюся мелкую деревянную посуду и обилие обрывков золотой фольги, которая изначально украшала гипсовые маски (возможно, драпировка стен) и плакировала деревянные палочки. Глиняная посуда представлена в основном фрагментами баночных сосудов простых форм без орнамента.

Датировка погребального комплекса тесинским временем не вызывает сомнения. По конструктивным особенностям надмогильного сооружения одиночный курган Скальная 5 ближе всего к исследованному российско-германской экспедицией кургану Барсучий лог [Parzinger et al., 2010]. Полати, которые автор раскопок П.Г. Павлов называет «настилом», «отделяющим верхних покойников от нижних» обнаружены в кургане «Лисий» у д. Сабинка [Павлов, 1987, с. 110]. Гораздо чаще встречаются упрощенные варианты полатей из уложенных рядом друг с другом бревен (например, Тепсей III, склеп 2 [Вадецкая, 1999, табл. 100, 101]). Особенности конструкции погребального сооружения и погребального обряда, наличие погребальных масок трех типов и одного сожжения на стороне в одном склепе, сочетание бронзовых предметов и железных, берестяные туески с характерным орнаментом и определенные одноцветные бусины – все это позволяет нам предварительно датировать центральное захоронение в кургане Скальная 5 в пределах II–I вв. до н.э.

Заключение

Несмотря на свою «однотипность» и «стандартность» в контексте ранее изученных комплексов этой части Хакасско-Минусинской котловины, уже сейчас можно обозначить несколько важных аспектов, позволяющих внести важный вклад в тагар-скую археологию.

-

1. Конструктивные особенности склепов и детали погребального обряда. Несмотря на 300-летнюю историю изучения тагарских курганов, исследованные элитные комплексы можно буквально пересчитать по пальцам. Из самых значительных – это Салбыкский курган [Марсадолов, 2010], Большой Полтаковский курган [Курочкин, 1993] и Барсучий лог [Parzinger et al., 2010]. Однако информации о погребальном обряде сравнительно немного, учитывая ничтожно малое количество находок, а также тот факт, что комплексы были тотально ограблены. В случае с курганами «Скальной» объем полученной информации позволяет существенно расширить наши представления.

-

2. Культурно-хронологический аспект. До сих пор в поле дискуссий находится интерпретация поздних памятников. Тесинский этап тагарской культуры? Тагаро-таштыкский переходный период? Тесинская культура? Отчасти неясность механизма формирования и смены культур проистекает от того, что слабо разработанными остаются темы, связанные с причинами продолжительного существования тагарских культурных традиций, несмотря на мощные миграционные процессы. Поэтому довольно часто возникают попытки пересмотреть «классические» периодизации, разработанные С.А. Теплоуховым и М.П. Грязновым, С.В. Кисилевым. Например, Э.Б. Вадецкая выдвинула идею о том, что тесинские курганы-склепы, «инокультурные» грунтовые могильники, таштыкские грунтовые могилы могли сооружаться одновременно в первые века нашей эры [Вадецкая, 1999, с. 66–68, 147–148, 164–166]. Н.Ю. Кузьмин доказывает существование целостной тесинской культуры [Кузьмин, 2008, с. 86–87; 2011]. Возможно, ответы будут получены при анализе антропологической коллекции 2021 г. Особенно если учитывать наличие различных типов глиняно-гипсовых масок из кургана Скальная 5. Тема зарождения данной традиции в погребальном ритуале в этой части хакасско-минусинских степей очень важна опять же в контексте тагаро-таштыкской проблематики.

-

3. Петроглифы на стенах оград элитных курганов. Зафиксированы два «пласта». Один – это переиспользованные плиты из более ранних построек. Второй – это собственно тагарские выбивки: «человечки», животные, сцены охоты. Практически всегда мы их фиксируем с внешней стороны стен ограды. Имеет ли нанесение петроглифов на курганные камни семантическое значение, связанное с погребальным обрядом на конкретном объекте? Можно ли считать показ перевернутого или «лежащего» человека «мертвым» и рассматривать его как основного субъекта ритуала? Данная тема требует особого внимания и рассмотрения в дальнейших публикациях.

Таким образом, исследования 2021 г. курганов около остановочной платформы «Скальная» представляются исключительно важными для решения многих проблем тагарской археологии. Дальнейшее изучение материалов при помощи дендрохронологов, генетиков, антропологов позволит нам точнее обрисовать историческую ситуацию в этом районе Хакасско-Минусинской котловины на протяжении более 500 лет.

Культурно-хронологическая атрибуция и интерпретация материалов археологических полевых работ выполнены в рамках проектов НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2021-0004 (исполнитель – Е.С. Богданов) и № 0264-2021-0008 (исполнитель – А.А. Тимощенко).

Список литературы Археологические раскопки на могильниках «Скальная» в 2021 году (Республика Хакасия)

- Акулов А.Г., Паульс Е.Д. К изучению тагарской курганной архитектуры // Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда. - Т. II. - Суздаль: ИА РАН, 2008. - C. 5-8.

- Басова Н.В., Ломов П.К., Селецкий М.В., Половников И.С., Митько О.А. Результаты разведочных работ 2019 года на территории Республики Хакасия // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. XXV. - С. 761-765.

- Богданов Е.С., Солод Ю.А., Захарова И.П., Выборнов А.В. Исследование курганного могильника Станция Казановская-1 в 2020 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. -Т. ХХVI. - С. 862-868.

- Вадецкая Э.Б. Тагарские погребальные ложа // Археология Северной и Центральной Азии. - Новосибирск: Наука, 1975. - С. 167-175.

- Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. - Л.: Наука, 1986. - 180 с.

- Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. - СПб.: Петербургское востоковедение, 1999. - 440 с.

- Грязнов М.П. Тагарская культура // История Сибири с древнейших времен до наших дней. - Т. I. Древняя Сибирь. - Л.: Наука, 1968. - С. 187-196.

- Кузьмин Н.Ю. Возможности корреляции радиоуглеродных и археологических дат для памятников скифского и гунно-сарматского времени Саяно-Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2008. - № 3 (35). - С. 77-87.

- Кузьмин Н.Ю. Погребальные памятники хунно-сяньбийского времени в степях Среднего Енисея: Тесин-ская культура. - СПб.: Айсинг, 2011. - 456 с.

- Курочкин Г.Н. Богатые курганы скифской знати на Юге Сибири (Большой Новосёловский и Большой Пол-таковский курганы) // Археологические изыскания. -Вып. 7. - СПб., 1993. - 94 с.

- Марсадолов Л.С. Большой Салбыкский курган в Хакасии. - Абакан: Хакас. книж. изд-во, 2010. - 128 с.

- Павлов П.Г. Преемственность тагарских и тесинских памятников на юге Хакасии // Исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова. - Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 1987. - С. 109-112.

- Parzinger H., Nagler A., Gotlib A. Der tagarzeitliche GroBeKurgan von Barsucij Log in Chakassien. Ergebnisse der deutsch-russischen Ausgrabungen 2004-2006 // Eurasia Antiqua. - 2010. - Bd. 16. - S. 169-282.