Археологический памятник гора До во Вьетнаме: новая интерпретация комплекса с поверхностным залеганием артефактов

Автор: Деревянко А.П., Кандыба А.В., Гладышев С.А., Чеха А.М., Нгуен За Дой, Ле Хай Данг, Карпова С.О.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты исследования подъемных комплексов местонахождения Гора До, открытого в 1960 г. во Вьетнаме. Трудности изучения данного объекта являются как объективными (отсутствие надежного геологического и биологического контекста), так и субъективными (принадлежность определенной научной парадигме). Эти проблемы могут послужить отправными точками для дискуссий, одной из которых является культурно-хронологическая принадлежность подъемных комплексов Горы До. Первоначально на основании типологического анализа и геоморфологической позиции памятника время существования археологической коллекции определялось средним плейстоценом. Впоследствии эти выводы подвергались критике рядом специалистов. В 2020 г. авторами была обработана небольшая часть археологических материалов Горы До. Целью изучения являлись подъемные сборы поздних годов исследований, не вошедшие в научный оборот. В свете открытий раннепалеолитических индустрий на территории Юго-Восточной Азии представления о морфологии каменных изделий сильно изменились и продемонстрировали совершенно другой орудийный типологический ряд. Так, бифасиалъные изделия, иногда называемые ручными рубилами и являющиеся одними из ярких маркеров каменного инструментария раннего палеолита, также оформлены на гальках и имеют совершенно другую технику изготовления. Все это говорит в пользу того, что подъемный комплекс Горы До не относится к эпохе палеолита, тем более раннего. Учитывая наличие археологического материала разной степени выветрелости, можно говорить о том, что Гора До является многократно посещаемой мастерской на выходах сырья, но только в пределах голоценового времени. Рассмотренный в статье археологический материал демонстрирует невероятную сложность применения технико-типологического метода для определения культурно-хронологического контекста археологических комплексов Юго-Восточной Азии и проблему шаблонного использования типологического ряда.

Юго-восточная азия, вьетнам, гора до, ранний палеолит, подъемные комплексы, ручное рубило, патинизация

Короткий адрес: https://sciup.org/145145659

IDR: 145145659 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.068-074

Текст научной статьи Археологический памятник гора До во Вьетнаме: новая интерпретация комплекса с поверхностным залеганием артефактов

Проблема первоначального заселения Евразии и появления раннепалеолитических индустрий в различных частях материка является одной из самых сложных в современном палеолитоведении. И наиболее трудным для интерпретации моментом является определение культурно-хронологической эпохи посредством типологического описания каменного инвентаря. Эти трудности возникают как по объективным причинам (отсутствие надежного геологического и биологического контекста), так и по субъективным (принадлежность определенной научной парадигме). В результате этого возникают спорные моменты в археологии палеолита, в первую очередь касающиеся оценки возраста подъемных археологических комплексов. А для таких регионов, как Юго-Восточная Азия, где облик каменного инструментария претерпевал незначительные изменения в течение всего плейстоцена, эти проблемы могут послужить отправными точками для дискуссий. Одной из таких тем является культурно-хронологическая принадлежность подъемных комплексов Горы До, которые были обнаружены в 1960 г. вьетнамскими учеными при участии советского археолога П.И. Борисковского и отнесены к эпохе раннего палеолита [1966, 1971]. Необходимо отметить, что помимо Горы До в этом районе было обнаружено еще два подобных местонахождения – Гора Нуонг и Кванъен, но их коллекции очень малочисленны, и поэтому основное внимание было уделено археологическому материалу Горы До.

Гора До (N 19°52ʹ24ʺ, E 105°43ʹ59ʺ) находится в р-не Тхиеуен провинции Тханьхоа на правом берегу р. Чу, недалеко от места слияния этого притока с крупной водной артерией Ма, непосредственно впадающей в Южно-Китайское море. Высота горного останца эрозионного рельефа составляет 150 м над ур. м. По свидетельству советских геологов, обследовавших совместно с П.И. Борисковским данный объект, Гора До сложена, возможно, коренными мезозойскими базальтами, которые выходят на поверхность из под делювиального шлейфа и образуют осыпи у подножия останца [Борисковский, 1966, с. 51]. Эти осыпи и являлись источником сырья для производства каменных орудий. Поверхность каменных артефактов обнаруженных подъемных комплексов отличалась выветрелостью с сильным изменением цвета, отличным от цвета внутренней текстуры. П.И. Борисковским было обработано 825 предметов из 1500 находок, собранных на местонахождении в 1960–1961 гг. Среди артефактов подавляющее большинство составляли отщепы, названные нелеваллуазскими, а также несколько орудий, таких как топоровидные орудия, грубые рубящие орудия и ручные рубила, названные «шелльски-ми» [Там же, с. 62]. П.И. Борисковский высказывал сомнения по поводу древности данного каменного инструментария, но все равно делал предположение о раннепалеолитическом возрасте памятника, руководствуясь типологическими сравнениями и основываясь на аналогиях с известными в то время подъемными комплексами и материалами стратифицированных стоянок Европы, Африки и Азии. Коллекция Горы До позже увеличилась до 2 648 артефактов за счет сборов 1963 и 1968 г. и также изучалась вьетнамскими археологами, которые поддерживали ранее сделанные заключения советского археолога. На основании типологического анализа и геоморфологической позиции памятника время су- ществования археологической коллекции определялось средним плейстоценом, но абсолютный возраст коллекции варьировался от 250 тыс. л.н. [Pham Dang Kinh, Luu Tran Tieu, 1973, 1976; Pham Huy Thong, 1976] до 400 тыс. л.н. [Ha Van Tan, 1973]. Впоследствии эти выводы подвергались критике рядом специалистов [Olsen, Ciochon, 1990]. В 1987–1989 гг. американские археологи, посетив указанные местонахождения, работая с коллекцией Горы До в музее Тханьхоа и используя те же критерии при анализе археологического материала, что и П.И. Борисков-ский (геологический контекст, патинизация, степень выветривания и типология), высказали мнение, что находки относятся к эпохе неолита или бронзового века, но никак не палеолита [Ibid., p. 773].

Вопрос о культурно-хронологической атрибуции археологических комплексов Горы До не прояснен до конца, особенно в отечественном палеолитоведении, поскольку одним из основных источников по древнейшей археологии Вьетнама являются труды П.И. Борисковского. Также следует отметить, что несмотря на неоднократные утверждения различных авторов о возможном присутствии в коллекции разновременных комплексов, попытки разделить каменную индустрию Горы До не предпринимались ни одним исследователем.

В 2020 г. авторами была обработана небольшая часть археологических материалов Горы До. Целью изучения являлись подъемные сборы поздних годов исследований, не вошедшие в научный оборот и хранящиеся в Институте археологии Вьетнамской академии общественных наук в Ханое. Представленная коллекция насчитывала 270 предметов. Из них была выбрана группа артефактов с наиболее сильной степенью выветрелости, поскольку каменный ассамбляж сильно отличался друг от друга по этому критерию. Следует отметить, что в изучаемую группу попали практически все орудия, крупные сколы и нуклеусы. Еще одной особенностью выборки было включение в изучаемую группу предметов, у которых одна из сторон была сильно выветрена, в то время как другая гораздо меньше подвергалась природному воздействию, что говорит о долгом инситном нахождении на поверхности и продолжительном отсутствии осадконакопления. Сырьем для артефактов был тоже базальт, описанный П.И. Борисковским.

Каменная индустрия памятника Гора До насчитывает 70 предметов (сборы 1979, 1980, 1982, 1986 г.), в т.ч. 5 колотых галек, а также 10 артефактов, исходную форму заготовок которых установить было невозможно из-за полного переоформления в орудия.

Нуклевидный набор насчитывает три крупных массивных нуклеуса квадратной в плане формы про-70

стого параллельного принципа расщепления. Слегка скошенные ударные площадки подготовлены серией крупных снятий. Плоские фронты скалывания сохраняют негативы параллельных крупных сколов. Плоские латерали иногда подвергались уплощению, так же, как и основание. Контрфронт специальной обработке не подвергался. Поверхность нуклеусов сильно корродирована эоловой абразией.

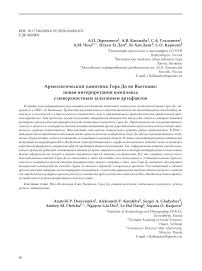

Индустрия сколов насчитывает 52 предмета. Первичные сколы насчитывают 13 крупных, в основном коротких, предметов, остаточные ударные площадки которых представлены шестью естественными, шестью гладкими и одним неопределимым типами. Необходимо выделить отдельную категорию массивных макроотщепов (длина по оси скалывания более 10 см) в количестве восьми предметов (рис. 1, 1–3 ). Определимые остаточные ударные площадки в двух случаях представлены естественным типом. Огранку дорсала определить сложно, т.к. она сильно изменена последующей утилизацией макроотщепов. Данные изделия несут на себе следы последующего расщепления, возможно, как систематического скалывания, так и оформления орудий. Отщепы насчитывают 31 экз., все крупных размеров. Пропорции предметов выглядят следующим образом: удлиненные – 5 экз., короткие – 16 экз., укороченные – 10 экз. Остаточные ударные площадки практически все представлены гладким типом. Огранка дорсала представлена следующими типами: продольная параллельная однонаправленная – 22 экз., гладкая – 3 экз., продольно-поперечная – 6 экз., «комбева» – 1 экз.

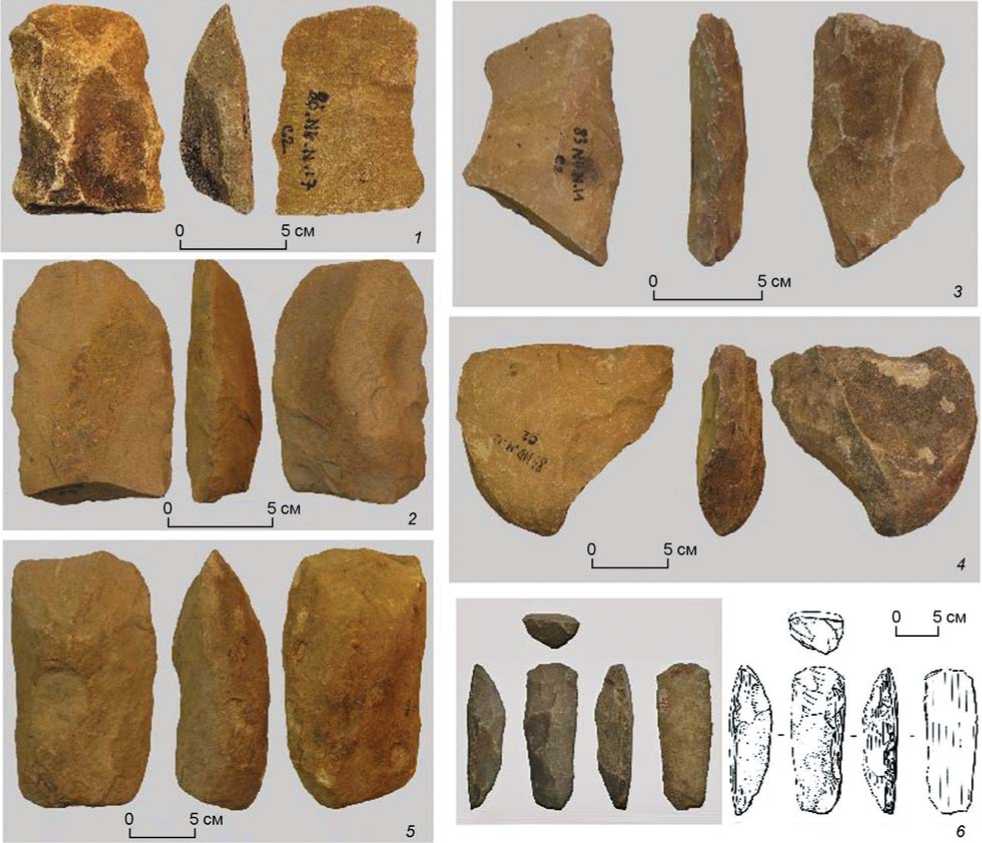

Орудийный набор насчитывает 13 предметов. Наиболее представительной группой являются тесловидные изделия в количестве 7 экз. Все предметы крупных размеров (от 10 до 20 см) подпрямоугольной в плане формы. Одно изделие можно охарактеризовать как заготовку тесла, поскольку оформление по продольным краям серией постоянных снятий средних и мелких размеров, а также уплощение одной из фасовых сторон оконтурило предполагаемую форму заготовки, но в то же время она сохраняет массивность и отсутствует оформленное рабочее лезвие (рис. 1, 4 ). Остальные тесла представляют собой плоские подпрямоугольные изделия, продольные края которых уплощены серией укороченных мелких, часто заломистых сколов (рис. 1, 5 , 6 ; рис. 2, 1 ). Одна из фасовых сторон уплощена крупными снятиями. Рабочее лезвие зачастую сохраняет следы утилизационных сколов, противоположная сторона является плоскостью разлома. Среди орудий можно выделить два плоских крупных топора овальной в плане формы с фрагментированным окончанием (рис. 2, 2 ). От тесел их отличает создание острого рабочего края

Рис. 1 . Каменные артефакты памятника Гора До. 1–3 – массивные макроотщепы; 4 – заготовка тесла; 5 , 6 – тесла.

путем нанесения бифасиальной постоянной чешуйчатой, часто заломистой ретуши. Два предмета можно определить как ножевидные изделия, поскольку данные предметы имеют обушок и противолежащее лезвие, оформленное бифасиальной чешуйчатой заломистой ретушью (рис. 2, 3). Стороны изделий уплощены серией снятий среднего размера. Более подробную характеристику дать невозможно в силу фрагментированности предметов. Также присутствует дивергентное скребло, созданное на массивном треугольном отщепе (рис. 2, 4). Лезвие оформлено на одном из краев первоначально оббивкой, а затем серией постоянных мелких заломистых снятий. Отдельно следует отметить наличие рубящего орудия, созданного на крупной массивной гальке прямоугольной в плане формы (рис. 2, 5). На одном из поперечных краев оформлено лезвие путем бифасиального снятия сколов среднего размера. Также можно отметить наличие мелких заломов, которые, скорее всего, являются ретушью утилизации.

Исходя из вышеизложенного описания и материалов предыдущих исследований, можно определить, что Гора До являлась мастерской на выходах сырья. В пользу этого говорит наличие массивных нуклеусов, большое количество крупных сколов и отщепов с гладкими ударными площадками, называемыми у П.И. Борисковского «клектонскими»

Рис. 2 . Каменные артефакты памятника Гора До.

1 – тесло; 2 – топор; 3 – ножевидное изделие; 4 – дивергентное скребло; 5 – рубящее орудие; 6 – тесловидное орудие.

[1966, с. 58]. Расщепление велось с помощью простой параллельной техники при минимальной подготовке. Целью скалывания было производство крупных сколов-заготовок для последующего переоформления в рубящие орудия. Этот момент также отмечается П.И. Борисковским [Там же, с. 62]. Тесловидные инструменты в коллекции являются одним из самых распространенных типов орудий в голоценовые культурно-хронологические эпохи Вьетнама (рис. 2, 6 ), что неудивительно в условиях тропического пояса с постоянным произрастанием бамбука, являющегося важным жизненным ресурсом для человека даже в настоящее время. Наличие тесел и топоров совершенно справедливо вызывало предположение у П.И. Борисковского о возможной примеси неолитического материала [Там же, с. 64], но в итоге на основании аналогий было принято решение считать их кливерами [Там же, с. 65], что, на наш взгляд, было обусловлено в первую 72

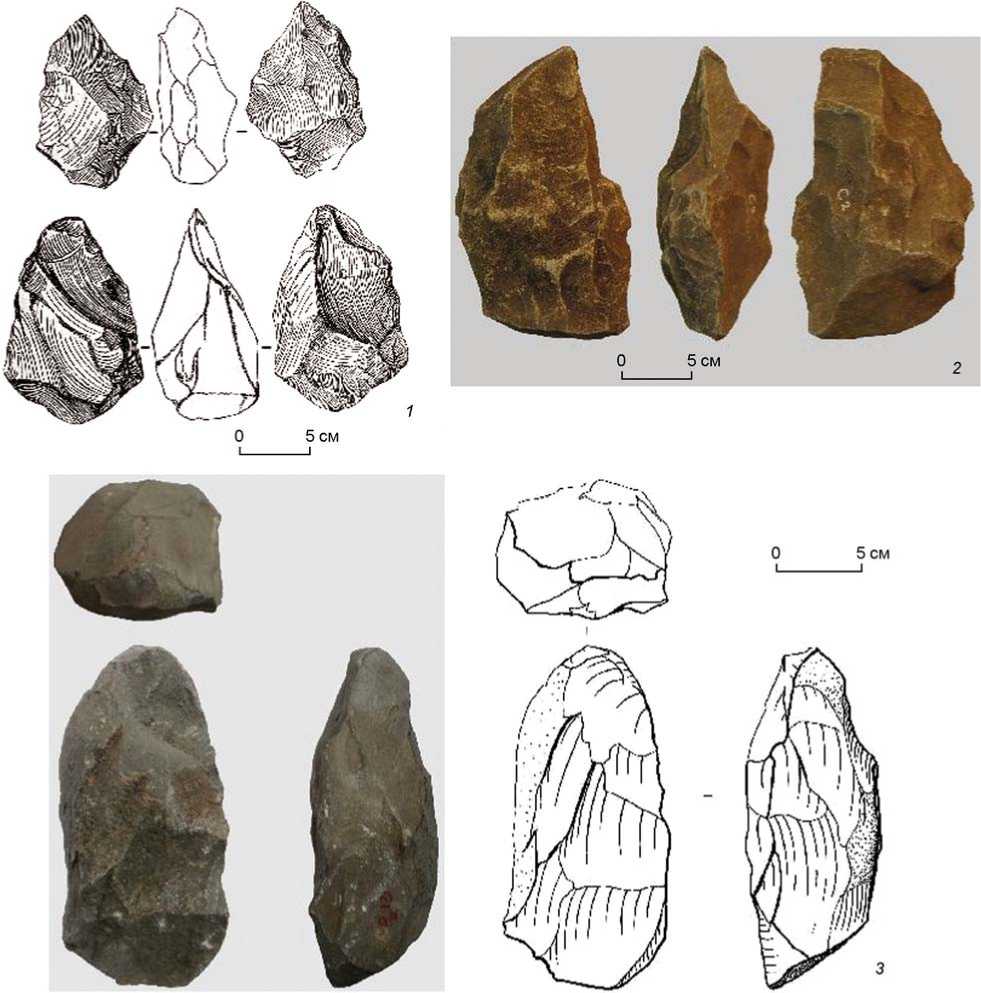

очередь степенью сохранности поверхности предметов. Еще одним примером такой подмены понятий является выделение ручных рубил в коллекции Горы До (рис. 3, 1 ). Макроотщепы в коллекциях, изученных авторами, впоследствии подвергались интенсивной двусторонней утилизации путем снятия крупных и средних отщепов, после которой зачастую было сложно установить исходную заготовку, а последующее выветривание еще более усиливало сходство данных заготовок с ручными рубилами (рис. 3, 2 ). Сильное сходство с ручными рубилами имеют колотые гальки со следами бессистемной апробации сырья (рис. 3, 3 ), которые также могли выступать в качестве преформ для орудий. В свете открытий раннепалеолитических индустрий на территории Юго-Восточной Азии, таких как Байсэ [Се Гуанмао, Ли Цян, Хуан Цишань, 2003] и Анкхе [Деревянко и др., 2018; Деревянко, 2018], представления о морфологии каменных изделий сильно из-

Рис. 3 . Каменные артефакты памятника Гора До.

1 – ручное рубило (по: [Борисковский, 1966, с. 63]); 2 – макроотщеп; 3 – колотая галька со следами апробации сырья.

менились и продемонстрировали совершенно другой орудийный типологический ряд, включающий в себя различные категории чопперов, нуклевидные скребки, пики, скребла, созданные в первую очередь на гальках. Бифасиальные изделия, иногда называемые ручными рубилами и являющиеся одними из ярких маркеров каменного инструментария раннего палеолита, также оформлены на гальках и имеют совершенно другую технику изготовления. Все это говорит в пользу того, что подъемный комплекс Горы До не относится к эпохе палеолита, тем более раннего. Дополнительным убедительным свидетельством в пользу этого мнения является то, что в 1986 г. вьетнамскими археологами были проведены археологические раскопки на памятниках Гора До и Гора Нуонг, в ходе которых была обнаружена мастерская по изготовлению каменных топоров квадратной (квадрилатеральной) формы, хронологически относящихся к раннему железному веку Вьетнама [Nguyen Khac Su, 1989, 2017]. Учитывая наличие археологического материала разной степени выве-трелости, можно говорить о том, что Гора До является многократно посещаемой мастерской на выходах сырья, но только в пределах голоценового времени.

Все это демонстрирует невероятную сложность применения технико-типологического метода для 73

определения культурно-хронологического контекста археологических комплексов Юго-Восточной Азии и проблемность шаблонного использования типологического ряда. Это нисколько не умаляет вклада П.И. Борисковского в развитие археологии Юго-Восточной Азии, а, наоборот, только подчеркивает те трудности, с которыми приходилось сталкиваться первым исследователям в изучении древнейшего прошлого данного региона.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-59-92001 ВАОН-а.

Список литературы Археологический памятник гора До во Вьетнаме: новая интерпретация комплекса с поверхностным залеганием артефактов

- Борисковский П.И. Первобытное прошлое Вьетнама. - М.; Л.: Наука, 1966. - 184 с.

- Борисковский П.И. Древний каменный век Южной и Юго-Восточной Азии. - Л.: Наука, 1971. - 173 с.

- Деревянко А.П Три глобальные миграции человека в Евразии. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. - Т. III: Ашельская и бифасиальная индустрия в Африке и Азии: Левант, Аравия, Иран, Индия, Вьетнам и островная часть Юго-Восточной Азии. - 572 с.

- Деревянко А.П., Кандыба А.В., Нгуен Кхак Шу, Гладышев С.А., Нгуен За Дой, Лебедев В.А., Чеха А.М., Рыбалко А.Г., Харевич В.М., Цыбанков А.А. Открытие бифасиальной индустрии во Вьетнаме // Археология, этнография и антропология Евразии. -2018. - Т. 46, № 3. - С. 3-21.

- Се Гуанмао, Ли Цян, Хуан Цишань. Палеолитическая индустрия Байсэ. - Гуанси: Вэньу, 2003. - 180 р. (на кит. яз.). - (Xie Guang-mao, Li Qiang, Huang Qishan. Baise jiushiqi).

- Ha Van Tan. Nui Do and some problems of paleolithic in Viet Nam // Sites of primitive population in Viet Nam. -Ha Noi, 1973. - P. 159-233.

- Nguyen Khac Su. Nui Do-data and discussion // Archaeol. - 1989. - Vol. 2. - P. 1-10.

- Nguyen Khac Su. Early Paleolithic industry of An Khe and primitive period in Viet Nam // Vietnam Archeol. -2017. - Vol. 12. - P. 13-25.

- Olsen J.W., Ciochon R.L. A review of evidence for postulated Middle Pleistocene occupations in Vietnam // J. of Hum. Evol. - 1990. - Vol. 19. - P. 761-788.

- Pham Dang Kinh, Luu Tran Tieu. Ancient Ruins Of Vietnamese People. - Hanoi: Xuai Ban, 1973. - 283 p. (на вьет.). - (Nhung Di Tich Cua Con Nguoi Thoi Toi Co Tren Dat Viet Nam).

- Pham Dang Kinh, Luu Tran Tieu. The Lower Palaeolithic site of Nui Do // Vietnam Studies. - 1976. -Vol. 46. - P. 50-106.

- Pham Huy Thong. Our Stone Age: From the Mount Do Industry to the Hoa Binh Industry // Vietnam Studies. -1976. - Vol. 46. - P. 9-49.