Археологическое изучение пещеры Хайрхан-1 в Западной Монголии

Автор: Рыбин Е.П., Болорбат Ц., Хаценович А.М., Маргад-эрдэнэ Г., Клементьев А.М., Одсурэн Д., Марченко Д.В., Гунчинсурэн Б.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

На обширном пространстве западной части Монголии стратифицированные объекты палеолита до сих пор неизвестны. На территории Завханского аймака находится известняковый массивИх-Хайрхан. Здесь в июне июле 2023 г. отрядом совместной Российско-Монгольской археологической экспедиции на площади 2 м2 были произведены стационарные раскопки пещеры Хайрхан-1. Глубина вскрытых седиментов составила 2 м. В них было выделено 4 основных литологических слоя. Археологические ассамбляжи содержатся в слоях 1-3. В наиболее многочисленном ассамбляже слоя 3 содержится отщеповая индустрия, характеризующаяся подавляющим преимуществом небольших аморфных и подпрямоугольных отщепов. Пластины редки, в основном они имеют ширину в пределах 12-13 мм, пластинки и микропластины отсутствуют. Было выявлено два проксимальных фрагмента крупных пластин. В коллекции присутствует аморфное ядрище в заключительной стадии редукции и центростремительный нуклеус. Орудия немногочисленны и представлены в основном ретушированными отщепами, также имеется острие на отщепе и фрагмент скребла. Фаунистический состав слоя 3 включает в себя фрагменты скорлупы яиц страуса, кости медведя, зайца, лошади. В слое 3.1 был обнаружен зуб носорога. В слое 4 обнаружены остатки пищухи, медведя и фрагмент челюсти антилопы. Скорее всего, формирование верхней части разреза вплоть до слоя 3.1 может относиться к ранним этапам голоцена финальному плейстоцену. Слои 3.1 и ниже, исходя из их фаунистического состава и особенностей седиментов, могут датироваться периодом последнего ледникового максимума, связанного с аридизацией климата и повышенной эоловой активностью. Коллекции, полученные при раскопках пещеры, обладают архаичным обликом и не имеют прямых археологических аналогий в голоценовых комплексах Монголии.

Северо-западная монголия, пещеры, стратиграфия, типология, голоцен, палеолит

Короткий адрес: https://sciup.org/145146600

IDR: 145146600 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0310-0315

Текст научной статьи Археологическое изучение пещеры Хайрхан-1 в Западной Монголии

Территория Монголии находится на стыке ландшафтных зон горного пояса Южной Сибири и аридных плоскогорий и хребтов восточной части Центральной Азии. Потенциальные транзитные зоны для передвижений человеческих популяций проходят как в широтном направлении, между системами Хангая и Хэнтэя на севере и Гобийского и Монгольского Алтая на юге, так и в меридиональном направлении, от Ордоса и Джунгарии в Северном Китае через проходы в хребтах Монгольского и Гобийского Алтая и Долину Озер на северном краю Гоби. При этом особое значение имел благоприятный для обитания бассейн р. Селенги, протекающей в направлении системы межгорных котловин и притоков крупных рек Южной Сибири. На протяжении этих естественных коридоров имелись источники каменного сырья хорошего качества, фаунистические ресурсы и водные источники были доступны. Все это позволяет оценивать Монголию как исключительно важный регион для понимания процессов расселения и возможного взаимодействия различных популяций гоминин.

В Монголии имеется несколько зон распространения стратифицированных палеолитических памятников. В Северной Монголии это среднее течение р. Селенги, впадающей в оз. Байкал, и ее притоков – рек Их-Тулбурийн-Гол (Толбор), Харганын-Гол, Эгийн-Гол. Этот район относится к Хангайской горной области, близкой по своим природным характеристикам к поясу гор Южной Сибири. Второй район расположен в Центральной Монголии, на южных склонах Хангайской горной страны, относясь, следовательно, уже к Центральноазиатской природно-климатической провинции. Здесь стоянки находятся в долине р. Орхон – верхнего правого притока Селенги, а также в котловине Долины Озер на юге. Третий район распространения стратифицированных палеолитических объектов расположен в аридном Гобийском Алтае, в южной части Центральной Монголии. Относительно небольшое количество стратифицированных стоянок, обнаруженных за почти 100 лет изучения каменного века этой страны, объясняется особенностями осадконакопления, характерными для условий Центральной Азии. Здесь процессы денудации седи-ментов существенно преобладают над процессами их аккумуляции, и открытие стратифицированных объектов за пределами бассейна Селенги, где все известные памятники находятся в склоновых отложениях, остается большой редкостью. На обширном пространстве западной части Монголии от Горного Алтая в России и Джунгарии в Китае до центрального Хан-гая в Монголии, несмотря на десятилетия исследований, стратифицированные объекты палеолита до сих пор неизвестны [Деревянко и др., 1990]. Таким образом, данный регион, занятый системами Монгольского Алтая и Хангая, остается существенным «белым пятном» в понимании возможных культурных связей человеческих популяций восточной части Центральной Азии и Южной Сибири.

В апреле 2022 г. отрядом совместной археологической экспедиции ИАЭТ СО РАН и Института археологии МАН был предпринят рекогносцировочный выезд в сомон Эрдэнэхайрхан Завханского аймака (рис. 1). На этой территории, находящейся в юго-западной части аймака и относящейся к Южно-Хан-гайскому плоскогорью, находится известняковый массив Их-Хайрхан с одноименной, почитаемой в буддистской традиции, пещерой. По представлениям местных жителей, в этом карстовом, распространяющемся в северо-северо-западном – юго-юго-восточном направлении массиве находится 108 пещер. Известняковый кряж рассечен глубокими каньонами и окружен слегка всхолмленной равниной с руслами временных водотоков, постоянных водных артерий в этом районе нет. В ходе осмотра карстовых полостей, начатого с пещеры Их-Хайрхан (Их-Агуй), было установлено, что она имеет длинную узкую галерею с незначительным слоем рыхлых отложений и представляет интерес с этнографической точки зрения, но не археологической. Подавляющее большинство пещер либо не имеет рыхлых отложений, либо их седименты не включали археологических остатков. Одна из пещер была признана перспективной для дальнейших исследований. Она получила рабочее название Хайрхан-1 и была подвергнута предварительному зондированию. В заложенном в пещере вскрытии длиной 1 м и шириной 0,7 м, непосредственно под дневной поверхностью стали встречаться кости и каменные артефакты. Пещерные отложения были пройдены на глубину 30 см, после чего, в связи с нехваткой времени, было принято решение

Рис. 1. Географическое расположение пещеры Хайрхан-1.

остановить раскопки и возобновить их в будущем на большей площади. В июне – июле 2023 г. на небольшой площади были произведены стационарные раскопки пещеры.

Геоморфология района исследований, стратиграфия и археология пещеры Хайрхан-1

В геоморфологическом отношении Южно-Хан-гайское плоскогорье характеризуется сочетанием равнин, мелкосопочников, отдельных массивов, хребтов и впадин с выраженным северо-западным направлением орографических элементов, с высотой основной поверхности 1300–2400 м над ур. м., над которой поднимаются отдельные массивы, достигающие 2700– 3100 м. Южно-Хангайское плоскогорье постепенно снижается на юге и переходит в равнины Долины Озер, бывшей миграционным коридором палеолитического человека [Геоморфология…, 1982; Деревянко и др., 2000].

Район, где расположена пещера, имеет местное название «Маленькая Гоби». По своим природно-физическим характеристикам он схож с хребтами Гобийского Алтая. Это аридный регион со скудной растительностью и каменистой поверхностью на высоте 1700–1800 м над ур. м. Окружающие вершины поднимаются на высоту 2100–2300 м. Современная фауна, обитающая здесь, характерна для степных и полупустынных ландшафтов, прежде всего это горные козлы, антилопа дзерен, волки и лисицы.

Пещера Хайрхан-1 находится на высоте 1870 м над ур. м. и имеет юго-восточную экспозицию. Высота пещеры над уровнем окружающей котловины составляет 35 м, подъем крут и покрыт осыпью коренных пород. Ромбовидной формы вход по центру достигает высоты ок. 4 м и имеет ширину ок. 5 м. Из пещеры открывается обзор на устье соседнего каньона и прилегающий участок котловины. Предвходовая площадка как таковая отсутствует – к пещере ведет скальный уступ, под которым археологический материал найден не был. Внутри пещера представляет собой скорее скальный навес, близкий по геоморфологии к пещере Цагаан-Агуй в Гобийском Алтае, однако ее строение позволяет предполагать наличие галерей. На потолке и стенах пещеры были обнаружены рисунки, выполненные красным пигментом. Длина пещеры от входа до задней стенки ок. 6 м, наиболее широкая ее часть приурочена к входу. Пол в пещере ровный, с незначительным уклоном к входу. В центральной части пещеры, ближе к входу, был заложен небольшой раскоп 1 × 2 м, ориентированный по длинной оси по линии СЗ – Ю. Шурф 2022 г. был вписан в площадь нового раскопа.

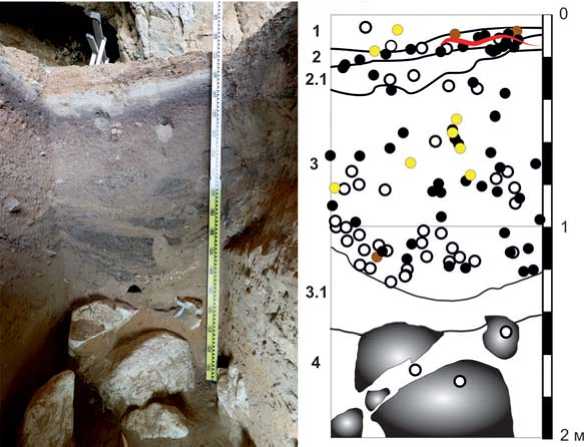

Поверхность пола пещеры несет следы жизнедеятельности мелкого рогатого скота, сразу под ними были выявлены современные желтые пылеватые отложения эолового происхождения, залегающие тонким слоем мощностью до 7 см (описание стратиграфии приводится по разрезу северной стенки раскопа). Они были приняты за слой 1 (рис. 2). Ниже его по всей площади раскопа идет плотная спрессованная

О кость

• каменный артефакт

Q скальная порода скорлупа страуса

• красная охра е древесина

1 литологический слой

Рис. 2 . Профиль поперечного разреза северной стенки раскопа пещеры Их-Хайрхан-1 в 2023 г.

прослойка веток и травы, подстилаемая слоем плотных желтых пылеватых окарбоначенных супесчаных отложения с включениями гравийного материала, мелкого щебня, красноватых и черных пятен, вероятно связанных с горением. Максимальная толщина этого слоя составляла 5–6 см. Это литологическое подразделение было обозначено как слой 2. Горизонт седиментов, аналогичных по своему составу слою 2, но насыщенных беловатыми золистыми тонкодисперсными отложениями, был назван слоем 2.1, имевшим мощность до 10 см. Его подстилает мощная пачка темной пылеватой супеси слоя 3, с прослоями прокаленного грунта, углистых пятен, песка, включениями помета животных, растительных остатков, костей. В верхней части слоя 3 отмечаются многочисленные поноры землероев. Мощность слоя достигает 1 м. Между северной половиной раскопа и южной половиной раскопа (наиболее близкой к входу в пещеру) отмечается граница, сформированная в виде полукруглой в продольном сечении седиментационной структуры, образованной рыхлыми чистыми светло-желтыми песками эолового происхождения и напоминающей гребень дюны, которая имеет наклон на север в сторону задней стены пещеры. Основная мощность (до 1 м) этого слоя, обозначенного как 3.1, приходится на южную часть раскопа, в северной стенке его толщина составляет от 15 до 20 см. Его подстилают плотные красноватые пески слоя 4, включающего крупные глыбы известняка, вероятно, представляющие собой горизонт обвала свода пещеры, между которыми проникают седименты слоя 4. Видимая мощность слоя составила 60 см. Продолжение работ требовало значительного расширения раскопа, и на данном этапе исследований раскопки были прекращены. Общая мощность вскрытых седиментов по северной стенке достигла 2 м.

В распределении находок выделяются следующие особенности: культуросодержащими являются все слои, начиная от слоя 1 и заканчивая границей между слоями 3 и 4. В количественном отношении находки между слоями распределяются следующим образом. Слой 1: каменные артефакты – 7 экз., фаунистические остатки – 11 экз., скорлупа яиц страуса – 1 экз.; слой 2 (все подразделения): каменные артефакты – 16 экз., фаунистические остатки – 5 экз., скорлупа яиц страуса – 1 экз.; слой 3 (все подразделения): каменные артефакты – 94 экз., фаунистические остатки – 98 экз., скорлупа яиц страуса – 18 экз.; слой 4: камень – 1 экз., кость – 24 экз. Приведенные данные относятся к индивидуально фиксируемым артефактам и фаунистическим остаткам, имевшим размер более 2 см, без сведений о количестве находок, полученных в ходе просева седиментов, производившихся с помощью сит с диаметром ячейки 4 мм. Очевидно, что количество находок, по мере поступления информации об артефактах из просева, увеличится многократно. При анализе вертикального распределения находок выделяется несколько зон скопления артефактов (информация дается по участку раскопа в пределах 50 см от северной стенки) (рис. 2). Первая зона относится к участку прокала и зольника в слоях 2.1 и 2; как минимум три зоны вертикальной концентрации артефактов и фаунистических остатков может быть ассоциировано со слоем 3, фиксирующихся в его средней и нижней частях и связанных с переслаиванием красноватых, темных углистых и песчаных прослоев. В целом слой 3 отражает существование нескольких циклов заселения пещеры человеком, прерывавшегося периодическими циклами оставления пещеры и интенсивного посещения ее животными. Наиболее ранний известный на данный момент этап заселения пещеры человеком связан с периодом эоловой актив- ности, представлен в песчаных седиментах слоя 3.1; единственный артефакт из слоя 4 находится на границе с вышележащим слоем.

Первичное исследование костных остатков с пещеры Хайрхан-1 позволило установить присутствие нескольких таксонов млекопитающих и скорлупы яиц ископаемого страуса (см. таблицу ). Для третьего слоя установлено присутствие единичных определимых остатков медведя, зайца, лошади, полорогих разного размерного класса. В слое 3.1 отмечены два вида млекопитающих, наиболее интересен шерстистый носорог, представленный фрагментом зуба. В четвертом слое обнаружены остатки пищухи, медведя, чья принадлежность пока не установлена, резцы псового и фрагмент челюсти антилопы. Большое количество остатков представляют фрагменты разбитых костей крупных млекопитающих. Сохранность большинства остатков позволят относить их к голоценовому времени. Остатки пищухи, медведя, псового по окраске и плотности костей можно относить к раннему голоцену. Фрагмент зуба носорога и скорлупу яиц страуса можно датировать плейстоценом в широком смысле.

Сырьевая основа каменной индустрии представлена в основном темно-серой среднезернистой метаморфизированной породой, отмечаются редкие кремни и халцедоны. Источники перечисленных пород в окрестностях пещеры не обнаружены. Местное сырье представлено кварцитом. Первичная корка на артефактах крайне редка.

В слое 3 (включая все литологические подразделения) содержится отщеповая индустрия, характеризующаяся, за исключением обилия мелких сколов и чешуек, подавляющим преимуществом аморфных и подпрямоугольных отщепов с размерами в пределах 2–4 см. Был обнаружен только один крупный предмет – полупервичный отщеп длиной 12 см. Пластины редки, в основном они имеют ширину в пределах 12– 13 мм и однонаправленную огранку, пластинки и микропластины отсутствуют. Ударные площадки сколов гладкие. Было выявлено два проксимальных фрагмента крупных пластин шириной ок. 30 мм. Нуклеу-

Первичные определения фауны из раскопа пещеры Хайрхан-1, 2023 г.

Обсуждение и заключение

В результате работ совместной Российско-Монгольской археологической экспедиции первичному обследованию был подвергнут новый, ранее неизвестный перспективный район распространения памятников каменного века. Расположение карстового массива Хайрхан, находящегося точно посредине прямого расстояния между отрогами Горного Алтая и Центральной Монголией вдоль одного из потенциальных миграционных путей, следующего из Долины Озер и северного фаса Гобийского Алтая. Облик обнаруженных в ходе раскопок пещеры Их-Хайрхан-1 археологических комплексов не позволяет однозначно определить их культурно-хронологическую принадлежность в силу известной ограниченности набора ассамбляжей, в которых отсутствуют диагностичные формы артефактов. Это может быть вызвано спецификой использования пещеры, а также особенностями окружающей экологической обстановки с ее аридными характеристиками и отсутствием открытых и постоянных источников воды, а также источников высококачественного каменного сырья, за исключением кварцита. Очевидно, посещение пещеры человеческими популяциями было спорадическим. Эта пещера труднодоступна, и скорее всего использовалась как временная стоянка при охоте на распространенных в данном районе животных – обитателей скальных ландшафтов, и животных открытых пространств, обитавших на прилегающей к пещере равнине, покрытой растительностью, характерной для сухой степи. При этом осуществлялась интенсивная редукция принесенного с собой каменного сырья, сопровождавшаяся вероятным уносом законченных форм орудий и нуклеусов из пещеры.

Несомненно, требуется проведение программы датирования и, возможно, расширение изучаемой площади пещеры. При определении культурного облика комплекса пещеры на данный момент мы можем исходить из ряда косвенных признаков. В полученных коллекциях отсутствуют свидетельства использования керамических сосудов, нет данных о применении микропластинчатой технологии. В комплексе слоев 2 и 3 встречаются единичные примеры крупнопластинчатого производства, характерного для ранних этапов верхнего палеолита, а также свидетельства использования центростремительной и ситуационной технологии расщепления. Впрочем, на данном этапе исследования мы не можем высказывать обоснованных предположений об инситности данных артефактов, учитывая и то, что скальное основание пещеры, по всей вероятности, не было достигнуто при раскопках. Скорее всего, формирование верхней части разреза вплоть до слоя 3.1 может относиться к ранним этапам голоцена – финальному плейстоцену; слои 3.1. и ниже, исходя из их фаунистического состава и особенностей седиментов, могут датироваться периодом последнего ледникового максимума, связанного с аридизацией климата и повышенной эоловой активностью. Имеющиеся коллекции, полученные при раскопках пещеры, обладают архаичным обликом и не имеют прямых археологических аналогий в голоценовых комплексах Монголии. Мы прослеживаем определенные реминисценции с так называемыми индустриями нуклеусов и отщепов (core-and-flake assemblages) Северного Китая, существовавшими там на протяжении всего МИС 3 и ранних стадий МИС 2 [Li et al., 2014]. Данное предположение, несомненно, является предварительным и требующим дальнейшего подтверждения.

Исследования проводились при поддержке проекта РНФ № 19-18-00198 «Формирование культуры начального этапа верхнего палеолита восточной части Центральной Азии и Южной Сибири: полицентризм или перенос культурных традиций вдоль северного пути распространения Homo sapiens в Азии».

Список литературы Археологическое изучение пещеры Хайрхан-1 в Западной Монголии

- Деревянко А.П., Дорж Д., Васильевский Р. С., Ларичев В.Е., Петрин В. Т., Девяткин Е.В., Малаева Е.М. Каменный век Монголии: Палеолит и неолит Монгольского Алтая. - Новосибирск: Наука, 1990. - 647 с.

- Деревянко А.П., Петрин В. Т., Цэвэндорж Д., Девяткин Е.В., Ларичев В.Е., Васильевский Р.С., Зенин А.Н.

- Гладышев С.А. Каменный век Монголии: палеолит и неолит северного побережья Долины Озер. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. - 440 с.

- Геоморфология Монгольской Народной Республики / отв. ред. Н.А. Флоренсов, С.С. Коржуев. - Москва: Наука, 1982. - 259 с.

- Li F., Kuhn S.L., Olsen J.W., Chen F. Y., Gao X. Disparate Stone Age technological evolution in North China: Lithic technological variability and relations between populations during MIS 3 //j. of Anthropological Research - 2014. -Vol. 70. - P. 35-67. EDN: SOSPQX