Археологическое изучение стоянки Черемушки II (Красноярское водохранилище)

Автор: Харевич В.М., Стасюк И.В., Акимова Е.В., Вашков А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

Весной 2016 г. были проведены археологические исследования на стоянке Черемушки II в северной зоне Красноярского водохранилища. На сегодняшний день стоянка почти полностью разрушена, фрагмент культурного слоя был обнаружен в шурфе на береговой отмели. Среди немногочисленных отщепов и фрагментов микропластин найден выразительный резец на крупной пластине. Подъемный материал собран на береговой отмели. Здесь получено около 3,5 тыс. каменных артефактов (нуклеусы для крупных пластин, клиновидные микронуклеусы, скребла на крупных сколах, скребки на отщепах и пластинах, разнообразные галечные орудия, обломки и заготовки орудий) и костей мамонта, лошади, бизона и северного оленя. Характер каменного инвентаря позволяет отнести памятник к кокоревской археологической культуре и предварительно датировать его поздним этапом ее развития.

Красноярское водохранилище, финал позднего палеолита, береговая абразия, культурный слой, каменная индустрия, кокоревская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/14522345

IDR: 14522345 | УДК: 902.22

Текст научной статьи Археологическое изучение стоянки Черемушки II (Красноярское водохранилище)

Палеолит северной зоны Красноярского водохранилища изучен крайне неравномерно. За исключением Дербинского залива, где выявлено около 30 позднепалеолитических объектов, на этой территории известны в основном отдельные разрозненные пункты сборов археологического и фаунистического материала. В последние годы особое внимание обращено на район залива Черемушки, расположенный по правому берегу Красноярского водохранилища в зоне примыкания равнинной подтаежной зоны Чулымо-Енисейской котловины к отрогам Восточного Саяна. Многометровые рыхлые отложения, простирающиеся по обоим берегам, широкие открытые пространства не препятству- ют волноприбойной деятельности водохранилища. В результате в этом районе прослеживается наибольшее разрушение берегов, образование линии высоких абразионных уступов.

До затопления Енисей в районе устья р. Черемушки делал крутую излучину к северу, образуя по правому берегу широкую террасированную долину, расчлененную логами, постоянными или временными водотоками. Сегодня водохранилищем уничтожены все уровни террас за исключением наиболее древних.

В 1987 г. в приустьевой части левого берега залива Н.Ф. Лисицын открыл позднепалеолитическое местонахождение, получившее название Черемушки. В береговом уступе был обнаружен культурный слой в виде угольков и расколотых костей, залегавший в светло-серой пылевидной супеси на глубине менее 1 м от дневной поверхности. Подъемная коллекция Н.Ф. Лисицына насчитывала более 700 предметов с абсолютным преобладанием мелких отщепов. В небольшом количестве найдены одноплощадочные монофронтальные нуклеусы на гальках, торцовые нуклеусы на осколках галек и типичные клиновидные микронуклеусы. Среди орудий Н.Ф. Лисицын выделял концевые скребки на отщепах и резцы, отмечая многообразие вариантов при небольшом наборе предметов [2000, с. 58]. После 1990 г. памятник не посещался, и предполагалось, что он полностью уничтожен водохранилищем.

В 2014 г. во время разведочных работ в приустьевой части и выше залива Черемушки была открыта небольшая группа памятников [Харе-вич и др., 2014]. Местонахождение Черемушки II по своему расположению соответствовало памятнику Н.Ф. Лисицына, открытому 27 лет назад.

В 2014–2015 гг. археологический материал был обнаружен в промоинах коричневого суглинка ниже кромки вторичного берегового уступа, а также в проплешинах и размывах на его поверхности. Единичные предметы встречены на всей протяженности участка вплоть до полосы прибоя. Всего собрано около 300 каменных изделий.

Основной целью работ 2016 г. было выявление участков с ненарушенным культурным слоем, получение артефактов in situ и образцов для датирования.

Разрез берегового уступа высотой 3,6 м вскрывает ритмичное переслаивание озерно-ледниковых и лессовидных отложений (слои 5–10), перекрытых делювиальными осадками (слои 3–4), в верхней части преобразованных современным почвообразовательным процессом (слои 1–2).

Современная почва (слои 1–2) имеет мощность до 0,32 м и представлена супесью черной, темно-серой, слабо пылеватой, рыхлой, пористой, комкова- той, с многочисленными корневищами трав и древесных растений.

Деллювиальные отложения (слои 3–4) мощностью до 0,47 м представлены супесями легкими, пестрых окрасок – от серых, палево-серых до бурых, палево-бурых. Супеси рыхлые, мелкокомковатые, вниз по разрезу уплотняются. В слое 4 отмечается прослой супеси тяжелой темно-бурого цвета, толщиной 0,5–1,0 см. Этот прослой озерных осадков извилистый, выдержан по простиранию. Его формирование связано с заложением суффозион-ной западины, наличие которой отмечено в 3–10 м от расчистки берегового уступа. В северо-западном направлении, к центру западины, отмечено три прослоя озерных осадков.

Ниже по разрезу наблюдается переслаивание озерно-ледниковых и лессовидных отложений. Озерно-ледниковые осадки (слои 5, 7, 9, 10) представлены, как правило, супесями средними и тяжелыми, палево-серыми, палево-бурыми, буровато-желтыми. Супеси с признаками слоистости, пятнистые за счет неоднородной окраски отложений. Встречаются пятна марганцевых новообразований темно-серого цвета и пятна ожелезнений охристо-бурого цвета, которые зачастую образуют выдержанные по простиранию прослои мощностью до 1–3 см, часто фиксирующие подошву слоя. В слоях 9, 10 отмечается мелкоплитчатая текстура отложений. Это может свидетельствовать о незначительном перемещении этих осадков делювиальным процессом. Мощность слоев варьирует в пределах 0,33–0,64 м.

Лессовидные отложения (слои 6 и 8) представлены супесями легкими, слабо пылеватыми, серыми и палево-серыми, карбонатными, связными, однородными. В слоях отмечаются пятна ожелезнений охристо-бурого цвета диаметром до 2 см, в нижней части слоев эти пятна образуют выдержанные по разрезу прослои. В интервале 0,80–0,95 м от кровли слоя 6 встречается большое число раковин наземных холодолюбивых моллюсков диаметром до 1,0–1,5 мм. Слой 6 обладает максимальной по разрезу мощностью (1,1 м) и хорошо выдержан по всему верхнеплейстоценовому разрезу региона. Мощность слоя 8 незначительна – 0,15 м.

Непосредственно в береговом уступе археологический материал не зафиксирован.

Подъемный материал распределен неравномерно на участке протяженностью 110 м по линии С–Ю и 130 м по линии З–В. К западной и восточной границам участка концентрация находок уменьшается. Повышенная плотность мелкого материала отмечается в зонах аккумуляции продуктов волноприбойной деятельности на нижних кромках волноприбойных ступеней.

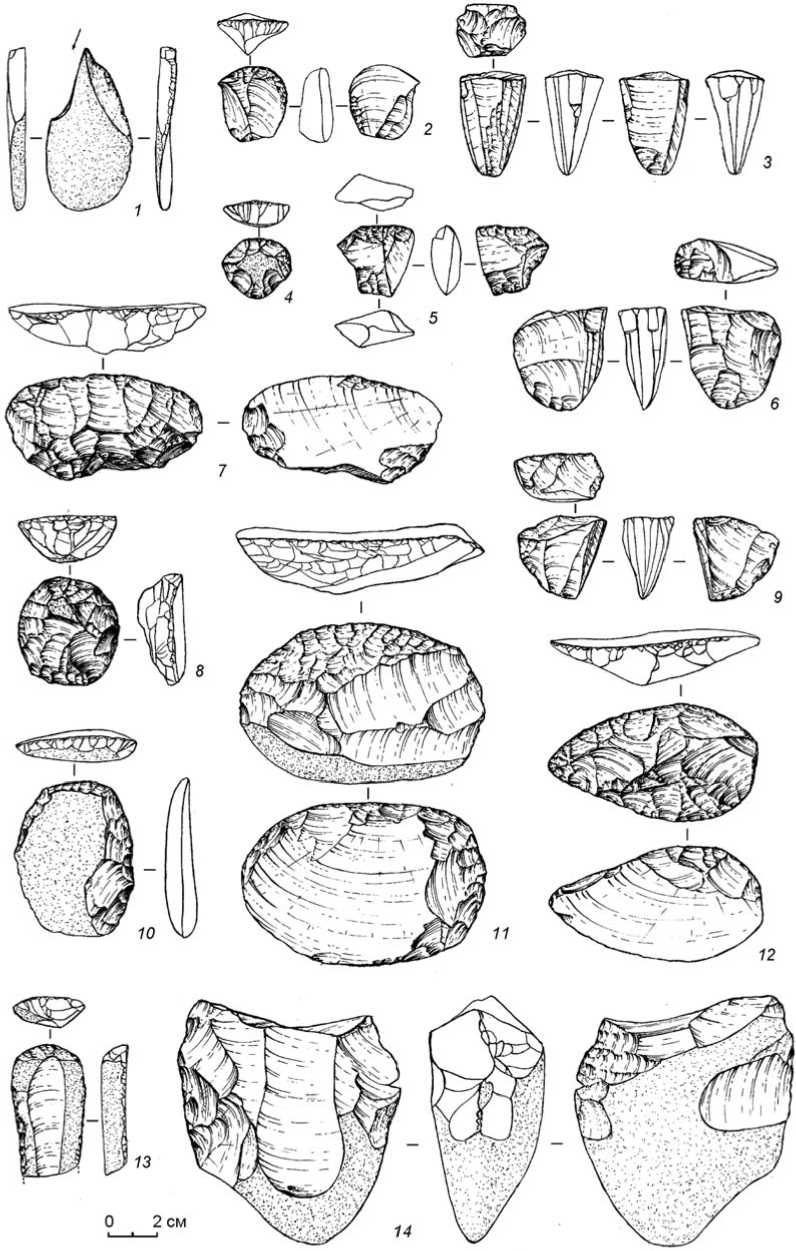

Каменный инвентарь позднепалеолитического местонахождения Черемушки II.

1 – резец; 2, 4, 8, 10, 13 – скребки; 3, 7, 9, 14 – нуклеусы; 5 – долотовидное орудие; 6, 11, 12 – скребла.

1 – культурный слой; 2–14 – подъемные сборы.

На береговой отмели было выполнено три шурфа, культурный слой обнаружен только в шурфе, заложенном с уровня средней ступени в восточной части памятника. Стратиграфический разрез демонстрирует непотревоженное залегание геологических слоев, начиная с гумусового горизонта современного почвенного комплекса, на локальном участке имеющего характерную для отрицательных форм рельефа чешуйчато-слойчатую текстуру. Ниже современных пляжевых отложений прослеживается супесь буроватая светлая с неравномерной окраской, соотносимая с нижней частью слоя 4 в разрезе берегового обнажения. Археологический материал обнаружен в нижней части слоя. Здесь найдено 17 мелких отщепов, 2 фрагмента микропластин и единственное орудие – косоретушный боковой резец на первичной пластине (см. рисунок, 1 ). Фаунистические остатки представлены небольшими осколками трубчатых костей и пластинкой из бивня мамонта очень плохой сохранности.

Общее количество артефактов, собранных на береговой отмели, составляет около 3,5 тыс. экземпляров с абсолютным преобладанием отщепов, сколов и колотых галек.

Группа нуклеусов, включая заготовки и обломки, насчитывает 50 экз. Преобладают клиновидные нуклеусы с треугольным фронтом и широкой овально-подтреугольной ударной площадкой (см. рисунок, 7, 9 ). В отдельных случаях фронт уплощен и сильно скошен на правую латераль. В одном экземпляре найден бифронтальный (кельтовидный) нуклеус (см. рисунок, 3 ). Крупные нуклеусы для пластин единичны (см. рисунок, 14 ), но многочисленны заготовки в виде оббитых галек, в т.ч. и с элементами параллельного расщепления.

Скребки (17 экз.), как правило, крупные, округлой формы, на отщепах с краевой или унифасиаль-ной обработкой (см. рисунок, 2, 4, 8, 10 ), в единичных случаях – концевые на пластинах (см. рисунок, 13 ).

Скребла (10 экз.) крупные, изготовлены на массивных отщеповых и пластинчатых заготовках с краевым или унифасиальным оформлением дорсального фаса и локальной вентральной подработкой (см. рисунок, 6, 11, 12 ).

Долотовидные орудия (2 экз.) небольшого размера, с двусторонней обработкой, выполнены, очевидно, на случайных заготовках (см. рисунок, 5 ).

Ножевидные орудия на крупных пластинах, с мелкой краевой ретушью (6 экз.), как правило, по одному или обоим краям.

Единственный боковой косоретушный резец на широкой пластине найден в культурном слое (см. рисунок, 1); в подъемных сборах присутствуют предметы с продольным широким резцовым ско- лом, в т.ч. и в сочетании с серией плоских резцовых снятий со скосом на вентрале заготовки.

Как и в прежние годы, в сборах практически отсутствуют остроконечники. Единственный предмет – обломок крупного асимметричного унифаса с острым концом.

Многочисленна группа галечных орудий. Традиционно для Енисея она включает чопперы, отбойники, крупные колотые гальки со следами забитостей.

На некоторых изделиях присутствуют остатки окатанной поверхности более ранних сколов (см. рисунок, 1, 14 ), возможно свидетельствующих о вторичном использовании более древних предметов.

Таким образом, позднепалеолитическая стоянка Черемушки II, открытая почти 30 лет назад, на сегодняшний день уничтожена практически полностью. Культурный слой, зафиксированный в шурфе, по всей видимости, частично сохранился только на участке понижения рельефа в виде локальной западины (суффозионной котловины?) или тальвега небольшого лога. Характер каменного инвентаря позволяет отнести памятник к кокоревской археологической культуре и предварительно датировать его поздним этапом ее развития [Абрамова, 1979].

Список литературы Археологическое изучение стоянки Черемушки II (Красноярское водохранилище)

- Абрамова З.А. Палеолит Енисея. Кокоревская культура. -Новосибирск: Наука, 1979. -200 с.

- Лисицын Н.Ф. Поздний палеолит Чулымо-Енисейского междуречья. -СПб.: ИИМК РАН, 2000. -230 с. -(Тр. ИИМК РАН; т. II).

- Харевич В.М., Акимова Е.В., Орешников И.А., Стасюк И.В., Томилова Е.А., Гурулев Д.А., Кукса Е.Н. Разведочные работы в северной зоне Красноярского водохранилища//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. -Т. XX. -С. 91-96.