Археология архипелага Рюкю: период раковинных куч

Автор: Табарев А.В., Табарева Ю.В., Иванова Д.А., Каномата Й.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

Археологические материалы архипелага Рюкю свидетельствуют о существенной специфике процессов культурогенеза на данной территории, начиная со времени первоначального заселения в позднем палеолите (32- 30 тыс. л.н.) и вплоть до X-XI вв. н.э. Это проявляется в различных моделях приморской адаптации, характере и времени технологических инноваций, а также в постоянных контактах с соседними регионами. Особое место в периодизационной схеме архипелага Рюкю занимает период «Культуры раковинных куч» (от 10 тыс. л.н. до 1100 г. н.э.), с которым связано появление местных и импортных («культура собата») керамических стилей, возможное проникновение технологий рисосеяния с юга («Южный путь»), активизация торговли предметами престижной экономики («Путь раковин»), оформление племенной элиты и развитие погребальных ритуалов.

Рюкю, окинава, период раковинных куч, керамика собата, погребения

Короткий адрес: https://sciup.org/14522408

IDR: 14522408 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Археология архипелага Рюкю: период раковинных куч

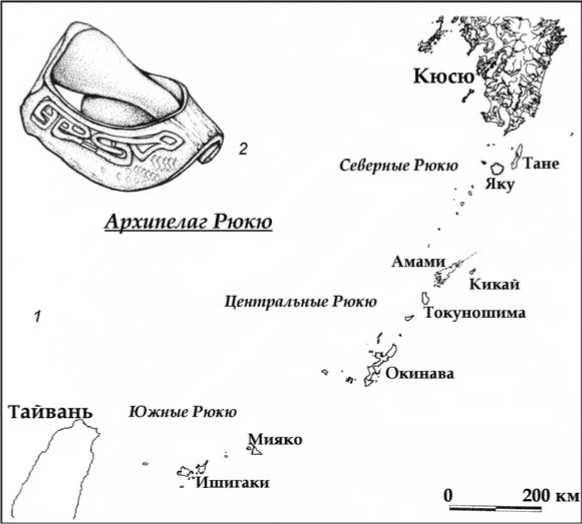

Острова Рюкю – субтропическая часть территории Японского архипелага, протянувшаяся на 1200 км от Кюсю до Тайваня (рис. 1) и насчитывающая 98 островов. С археологической точки зрения, это уникальный полигон для разработки как локальной (особенности культурогенеза), так и региональной (миграции, контакты) проблематики. В публикациях отечественных специалистов древние культуры этих территорий пока освещены в весьма предварительном виде [Моисеев, 2009]. Авторы настоящей статьи начали работу по систематическому изучению археологических мате- риалов данных территорий (коллекции, музейные экспозиции, участие в раскопках) и возможностей привлечения самого широкого спектра естественнонаучных дисциплин к их анализу [Иванова, Та-барев, Табарева, 2015].

Известно, что пилотные раскопки на островах Рюкю произвел еще в 1904 г. один из пионеров японской археологии Рюдзо Тории (раковинная куча Кабира) [Тории, 1905], затем последовали работы на памятниках Огидо (А. Матсумура в 1919 г.), Иха (К. Ояма в 1920 г.), Гусуку-дакэ (С. Комаки в 1926 г.) и Сатихидзя (С. Шимада в 1932 г.), однако первая пе-

Рис. 1. Архипелаг Рюкю.

1 – архипелаг Рюкю; 2 – украшенная резьбой раковина из некрополя Хирота, о-в Тане (прорисовка Ю.В. Табаревой).

риодизационная схема была сформулирована лишь в середине 1950-х гг.

На с егодняшний день специалисты выделяют три основных периода в развитии культур на архипелаге: палеолит (32–10 тыс. л.н.), период «Культуры раковинных куч» (от 10 тыс. л.н. до 1100 г. н.э.) и период крепостей гу-суку (1100–1609 гг. н.э.) [Pearson, 2013]. В свою очередь, время «Культуры раковинных куч» подразделяется на четыре периода: начальный (10 000–3500 л.н.), ранний (3500–2500/2400 л.н.), средний (2400–2100 л.н.) и поздний (2100– 900/1100 л.н.) [Takamiya et al., 2015].

Эта модель принципиально отлича

ется от принятой для основной части архипелага (дзё:мон-яёй-кофун), она связана с особенностями культурной динамики на островах Рюкю. В первую очередь, эти особенности проявлялись в ином сценарии процессов приморской адаптации, в активных контактах культур архипелага с островными и прибрежными регионами азиатского континента, в интенсивном обмене предметами престижной экономики. Одним из важнейших предметов такого обмена были тихоокеанские раковины ( Tricornis latissimus, Patella optima, Lithoconus litteratus, Oliva mustelina и др.), традиционно использовавшиеся для изготовления различных украшений (браслетов, подвесок, бус, диадем, музыкальных инструментов). Для описания этого феномена существует специальный термин – «Путь раковин» («Trail of Shells»). Этот путь связывал культуры архипелага с культурами Кюсю и Хонсю, а на юге – с культурами Тайваня и Филиппин.

Для начального периода «Культуры раковинных куч» активность контактов можно продемонстрировать также на примере керамического комплекса. Основная его часть представлена стилями ябути и агарибару с остродонными сосудами и ногтевидным орнаментом, а позднее – гутикава, камино и омонавасэнтэй с плоскодонной посудой и геометрическим орнаментом, происхождение которых напрямую связано с островом Кюсю. Наряду с этим проявляется и совершенно иной керамический стиль – «стиль собата» – круглодонные и остродонные сосуды с прочерченными орнаментами – часть японских и зарубежных специалистов рассматривают его корейское происхождение и находят даже элементы северовьетнамского влияния (культура да-бат) [Ito, 2003; Pearson, 2013].

В последнее время в научных дискуссиях появился термин «культура собата», с которым связывают не только характерную керамику, но и специфический каменный инструментарий, соответствующий критериям т.н. «тропического пакета» (простота, кратковременность использования) [Tabarev, Kanomata, 2015], а также развитые технологии мореплавания*. На сегодняшний день к культуре собата относят ок. 50 памятников, выделенных на территории южной части Корейского полуострова, на острове Кюсю и архипелаге Рюкю вплоть до острова Окинава (например, памятник Иреибару).

С архипелагом Рюкю связана также оригинальная гипотеза о возможности интродукции рисосеяния на Японские острова с юга («Южный путь», «Океанский путь», «Новый океанский путь»), в т.ч. и «сухого рисосеяния» на основе Оryza sativa javanica, культивируемого в Индонезии, на Филиппинах, на Шри-Ланке, в южной части полуострова Индостан и отличающегося от исторически возделываемого в Японии O. sativa japonica . Археологические данные эти гипотезы пока не подтверждают. Например, на поселении Надзакибару остатки зерен риса датируются как минимум VIII–IX вв. н.э. Другой пример – раковинная куча Такатикутибару, II–IV вв. н.э. Раскопки на площади более 300 м2

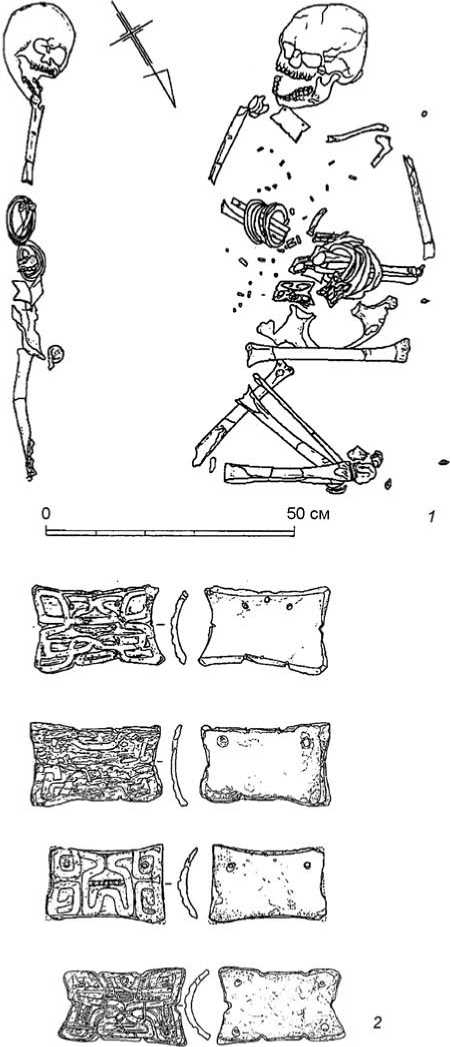

Рис. 2. Некрополь Хирота (остров Тане).

1 – погребение № 11; 2 – подвески из раковин с символикой дракона (прорисовки Ю.В. Табаревой).

дали обильный материал, указывающий на собирательство (моллюски, орехи), но не на земледелие. Более того, обитатели островов Рюкю варьировали с акцентами в промыслах в зависимости от колебаний климата, переходя то на прибрежное собирательство и морепродукты, то на внутриостровную охоту и собирательство.

Исключительный интерес в контексте межрегиональных контактов культур архипелага Рюкю и иллюстрации престижных технологий представ- ляют погребальные комплексы, как единичные, так и целые некрополи, известные как минимум с середины начального периода. Среди них есть уникальные, например, дюнные некрополи Хирота и Ториномине на острове Тане (рис. 2).

Раскопки на некрополе Хирота (1955–1959 гг.) позволили зафиксировать ок. 90 погребальных комплексов (157 индивидуумов), относящихся к рубежу – первым векам нашей эры, что соответствует эпохам яёй и кофун на основной части Японского архипелага [Танэгасима…, 2003]. Погребения, по всей видимости, принадлежали представителям племенной элиты, что подтверждается большим количеством (44 тыс.) украшений из раковин (браслеты, подвески, бусы), уникальными для этого времени свидетельствами искусственной черепной деформации и ритуальным удалением 1–2 передних зубов (у 85 % погребенных). Специфический орнамент на подвесках (dragon-shape) указывает на явные связи с прибрежными территориями Китая, а стеклянные бусы – с Юго-Восточной Азией, тогда как общие антропологические характеристики сближают погребенных с дзё:монским населением Японского архипелага.

Таким образом, конт акты архипелага Рюкю на протяжении периода «Культуры раковинных куч» (от 10 тыс. л.н. до 1100 г. н.э.) демонстрируют широчайший географический охват (Корейский полуостров, основная часть Японского архипелага, остров Тайвань, побережье Китая, Филиппины, Индонезия, Юго-Восточная Азия), а археологические и антропологические материалы содержат исключительно важную (для всего тихоокеанского региона) информацию.

Список литературы Археология архипелага Рюкю: период раковинных куч

- Иванова Д.А., Табарев А.В., Табарева Ю.В. Конструктивные особенности жилищ культуры дзёмон: от Хоккайдо до Окинавы//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. -Т. XXI. -С. 241-245.

- Моисеев В.Г. О происхождении населения островов Рюкю: интеграция краниометрических и краниоскопических признаков//Археология, этнография и антропология Евразии. -2009. -№ 4. -C. 146-152.

- Танэгасима Хирота исэки (памятник Хирота, о-в Танэгасима). -Токио: Синъё:ся, 2003. -414 с., 234 вкл. (на яп. яз.).

- Тории Р. Окинава сёто:-ни дзю:кё сэси сэндзи дзинмин-ни цуйтэ (О народах, проживавших на островах Окинава)//То:кё: дзинруйгаку дзасси (Журнал Токийского антропологического общества). -1905. -№ 227. -С. 235-244 (на яп. яз.).

- Ito S. The Position of the Ryukyu Jomon Culture in the Asia-Pacific Region//Indo-Pacific Prehistory Association Bulletin. -2003. -Vol. 23. -P 63-66.

- Pearson R. Ancient Ryukyu: An Archaeological Study of Island Communities. -Honolulu: Univ. of Hawaii Press, 2013. -396 p.

- Tabarev A.V., Kanomata Y. Tropical Package: Peculiarities of the Lithic Industries of the Most Ancient Cultures, Coastal Ecuador, Pacific Basin//Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia. -2015. -Vol. 43, No. 3. -P 64-76.

- Takamiya H., Hudson M.J., Yonenobu H., Kurozumi T., Toizumi T. An Extraordinary Case in Human History: Prehistoric Hunter-Gatherer Adaptation to the Islands of the Central Ryukyus (Amami and Okinawa Archipelagos), Japan//The Holocene. -2015. -P. 1-15.