Археология Семиречья в конце XIX века (по материалам экспедиции Ш.-Э. Уйфальви)

Автор: Борисенко Алиса Юльевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 7 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Анализируются археологические материалы, собранные французским исследователем Шарлем-Эженом Уйфальви в ходе экспедиции через район Семиречья. В 1879 г. в Париже был опубликован его труд «Французская научная экспедиция в Россию, Сибирь и Туркестан» («Expédition scientifique française en Russe, en Sibérie et dans le Turkestan»), в котором автор изложил обширный материал по истории, демографии, природным, хозяйственным и культурным особенностям Центральной Азии. Среди описанных исследователем достопримечательностей были также археологические памятники и находки различных эпох, выполненные из разных материалов. Некоторые из них были описаны ученым в тексте, другие только зарисованы (иллюстрации прилагались к монографии). В целом обзор сведений об археологических древностях района Семиречья, собранных Ш.-Э. Уйфальви, показывает уровень интереса к центрально-азиатским древностям в ученой среде Западной Европы, одновременно характеризуя их современную научную значимость.

Семиречье (жетысу), xix в, французская экспедиция, археологические памятники, находки

Короткий адрес: https://sciup.org/147220466

IDR: 147220466 | УДК: 903 | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-7-44-51

Текст научной статьи Археология Семиречья в конце XIX века (по материалам экспедиции Ш.-Э. Уйфальви)

К середине XIX в. в Европе сформировался устойчивый интерес к истории и культуре населения Средней и Центральной Азии. Во многом такое внимание диктовалось политическими и торговыми интересами. История накопления знаний о восточных территориях насчитывала на тот момент без малого 500 лет. Во Франции этому способствовала миссионерская и дипломатическая деятельность, которая к тому времени достигла максимума своего развития. Одно из первых посольств французских королей в Среднюю и Центральную Азию во главе с монахом-доминиканцем Андре де Лонжюмо состоялось к середине XIII в. [Лаумулин, 2015. С. 29]. К середине XIX в. французское востоковедение обогатило научный мир работами Ж. де Гиня («Всеобщая история гуннов, тюрков, монголов и других западных татар в древности и от Иисуса Христа до настоящего времени»), М. Майя («Общая история Китая по архивам этой империи»), М. Д’Оссона («История монголов от Чингис-хана до Тимур-бека, или Тамерлана») и др. [Там же. С. 35–39]. Одним из представителей французской научной школы, предпринявших научную экспедицию в Семиречье, Русский Туркестан и ряд соседних регионов, был Шарль-Эжен Уйфальви (Charles-Eugène Ujfalvy de Mezőkövesd) (1842–1904), венгр (мадьяр) по происхождению. Результаты его путешествия были изложены в работе «Французская научная экспедиция в Россию, Сибирь и Туркестан» («Expédition scientifique française en Russe, en Sibérie et dans le Turkestan»). Маршрут экспедиции пролегал через территории, которые автор называл Русский Туркестан, ограничивая его на севере Семипалатинском, на юге – Зеравшаном, на востоке – Ферганой, а на западе – Аральским морем. Среди подробных описаний ландшафта, климата, административного и хозяйственного типов и других особенностей исследуемых территорий нас интересуют сведения об археологических памятниках и находках в Семиречье и Русском Туркестане, которые упоминаются в этом издании [Ujfalvy, 1879a].

О работе европейских ученых в Центральной Азии существует значительный корпус публикаций (см. [Борисенко, Худяков, 2005]). Однако о работе Ш.-Э. Уйфальви на территории Семиречья в научной литературе можно найти лишь упоминания. Они крайне немногочисленны и содержат либо упоминание самого факта такого путешествия, либо общие описания экспедиции [Бартенева, 2015; Кнауер, 2016]. Анализ собранного ученым археологического материала ранее не проводился.

Археологические материалы экспедиции

В ходе экспедиции Ш.-Э. Уйфальви были зафиксированы различные виды древних комплексов, приобретены отдельные артефакты. В Семиречье он выделил три вида памятников: киргизские кладбища, памятники («камни и могилы») периода Кокандского ханства и «руины» – остатки старых укреплений [Ujfalvy, 1879a. P. 107]. Первые встречены как отдельными захоронениями, так и целыми комплексами. Часто они представляли собой «простые насыпи», но встречались также и захоронения с надмогильными сооружениями, «напоминающими мавританские памятники на юге Испании» [Ibid. P. 54].

По его мнению, по внешним признакам надмогильных конструкций можно судить о состоятельности погребенного. Богатые захоронения имели строение, «увенчанное куполом; стена главного фасада выше и снабжена «зубцами», часто довольно элегантными» [Ibid. P. 30]. Он предполагал, что их строили по образцам Кокандских погребальных сооружений, отдельные из которых представляли собой «колоссальные каменные гробницы, иногда со странными формами, заканчивающиеся усеченной пирамидой» [Ibid. P. 107]. Они должны быть отнесены ко второму типу выделяемых им погребальных сооружений. Характерной особенностью таких объектов является наличие белых стягов над могилой. Захоронения совершались не только на специально отведенных местах, но иногда и рядом с жилищами. Кладбища были чистыми, хорошо ухоженными [Ibid. P. 30, 43]. Судя по описанию, Ш.-Э. Уйфальви имел в виду мусульманские захоронения. Ученый отмечал многочисленность погребений этого вида, что может опосредовано свидетельствовать о степени распространения ислама на территории Семиречья в XVIII–XIX вв.

«Руинами» исследователь называл остатки крепостных сооружений, жилищ (чаще богатых, так как они больше по размеру и остаются заметными на поверхности). Одним из подобных памятников был древний город Джанкент, а также крепость неподалеку от него. На момент посещения его Ш.-Э. Уйфальви крепость имела земляные насыпи и находилась «в довольно хорошем состоянии» [Ibid. P. 43]. Ученый отметил сходство памятника с другими подобными сооружениями – «он выглядит точно так же, как в Саурене и Кош-Мизгиле» и др., которые он также посещал в ходе экспедиции [Ibid.]. На памятниках им было обнаружено большое количество подъемного материала – кирпичи, керамика, стекло, монеты; однако находки остались без описания [Ibid. P. 47]. На одном из холмов к северо-востоку от крепостных строений руины сохранились лучше остальных. Со слов местных жителей, Ш.-Э. Уйфальви указал, что на этом месте стояло жилище хана. На расстоянии нескольких сотен метров, по словам ученого, имелись остатки поселения в виде всхолмленной поверхности, покрытой мусором, в том числе содержавшим «фрагменты эмалированного кирпича и древней керамики», монеты. Эмаль на сохранившихся фрагментах достаточно тонкая, а цвета сохранили свою яркость. Ш.-Э. Уйфальви отметил высокое качество обнаруженных фрагментов, которые были им переданы «компетентным людям» [Ibid. P. 44]. По остаткам оросительных каналов Ш.-Э. Уйфальви предположил, что окрестности устья р. Сыр, в частности район городища Джанкент, могли представлять собой линию оазисов. В своем мнении он опирался на результаты археологического исследования Джанкента П. Лерхом в 1867 г., который в ходе осмотра его местоположения указал на наличие следов оросительных каналов, проложенных от р. Сыр и огибавших крепость и городской вал [Лерх, 1870. C. 3]. Исследователь подчеркнул важность изучения памятника учеными разных специальностей, в том числе, конечно, археологами и антропологами. Его завет в известном смысле был исполнен. Джанкент позже изучался С. П. Толстовым, О. Г. Большаковым, Л. М. Левиной, И. А. Аржанцевой и др. (см., например: [Толстов, 1947; Левина, 1971; Беленицкий и др., 1973; Аржанцева и др., 2010]).

В ходе путешествия ученый, видимо, не раз покупал у населения предметы традиционной культуры.

Одним из таких приобретений стало женское шейное украшение из серебра из окрестностей Аральского моря, недалеко от залива Сары-Чеганак (Сарышыганак). Оно имело «форму большой кисточки», было подарено женщине мужем на свадьбу и наделялось охранительными функциями [Ujfalvy, 1879a. P. 44]. К сожалению, более подробного описания этой вещи не последовало.

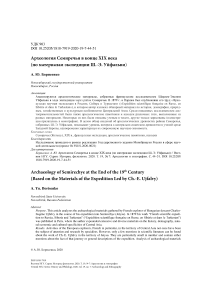

Ученый также приобрел несколько предметов с поселенческого комплекса в окрестностях Иссык-Куля [Ibid. P. 107]. Описания находок не приводится, однако среди рисунков в книге есть изображение бронзовой пластины, подписанное «Из окрестностей озера Иссык-куль» (рис. 1). Это предмет прямоугольной формы с прямоугольным выступом с длинной стороны. Края пластины, вероятно, загнуты внутрь. На лицевой стороне изображен симметричный по длинной стороне растительный орнамент. Так как у рисунка нет масштаба, сложно судить о его размерах, но очень похожий по форме и орнаменту предмет был найден в памятнике Сурья Сопка и отнесен Т. Г. Горбуновой к деталям конской сбруи сросткинской культуры [Горбунова, 2005. Рис. 2, 21 ].

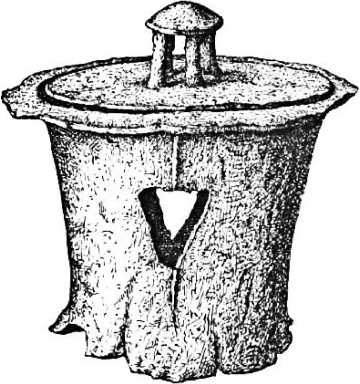

Ш.-Э. Уйфальви высказал пожелание провести археологическое изучение окрестностей озера, а также его глубин, был готов погружаться с оборудованием для проведения исследований, но из-за финансовых затруднений эти планы не были осуществлены. «Серия» древних предметов из окрестностей Иссык-Куля была им вывезена во Францию. Среди них металлическая ваза, найденная, вероятно, на дне озера, а также еще одна, металлическая, найденная в земле, фрагменты разбитых керамических сосудов, бронзовое кольцо с изображением пламени, монеты [Ujfalvy, 1879a. P. 139]. Среди рисунков, имеющихся в издании, действительно есть

Рис . 1 . Бронзовое изделие из окрестностей оз. Иссык-Куль (по: [Ujfalvy, 1879a]; без масштаба)

Fig . 1 . Bronze artifact from the vicinity of Issyk-Kul Lake (by: [Ujfalvy, 1879a]; no scale)

Рис . 2 . Бронзовый сосуд с крышкой из окрестностей оз. Иссык-Куль (по: [Ujfalvy, 1879a]; без масштаба)

Fig . 2 . A bronze vessel with a lid from the vicinity of Issyk-Kul Lake (by: [Ujfalvy, 1879a]; no scale)

одно изображение бронзового сосуда с крышкой, найденного в окрестностях Иссык-Куля (рис. 2). Однако нельзя с уверенностью сказать, что именно он был увезен Ш.-Э. Уйфальви во Францию.

За время экспедиции по Семиречью исследователь описал два каменных изваяния. Одно было сделано из песчаника и представляло собой фигуру «человека с большим лицом, сидящего в мусульманской манере, держащего в правой руке голубя <…> Работа грубая <…> и, кажется, калмыцкая» [Ujfalvy, 1879a. P. 108]. Можно предположить, что речь идет о буддийском изображении благопожелательного характера, поскольку образ голубя у многих народов считается хорошим знаком, пожеланием мира, добра, символом души и связи с миром божественного 1.

Рис . 3 . Трахитовый идол из окрестностей оз. Иссык-Куль (по: [Ujfalvy, 1879a]; без масштаба)

Fig . 3 . Trachitic idol from the vicinity of Issyk-Kul Lake (by: [Ujfalvy, 1879a]; no scale)

Кроме того, в издании есть рисунок каменного изваяния, подписанный как «калмыцкий идол, найденный в провинции Семиречье» (рис. 3). Он представляет собой человекообразную фигуру, возможно обезьяны. Персонаж изображен с длинными конечностями, в положении сидя на небольшом пьедестале с сильно согнутыми в коленях ногами и сложенными на животе руками. Так как рисунок сделан в профиль, то с левой стороны видно ухо. Высота скульптурки 32 см (в том числе высота пьедестала 7 см), ширина в самом широком месте 21 см. Скорее всего, рисунок изображает трахитового идола, найденного в районе Иссык-Куля и хранящегося в музее Ташкента [Ujfalvy, 1879a. P. 139].

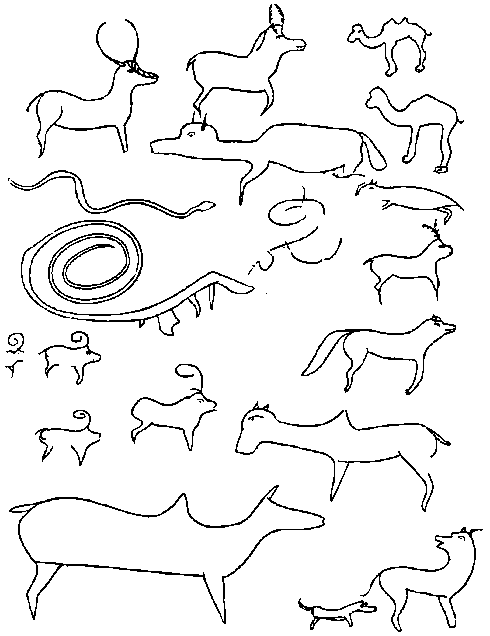

Еще одним видом древних памятников, зафиксированных и описанных Ш.-Э. Уйфальви, были петроглифы. В 25 км от Сергиополя ученый зафиксировал наскальные изображения животных – волков, оленей, верблюдов, собак и др. (рис. 4). По его мнению, они выполнены в технике гравировки и похожи на сибир- ские рисунки, описанные П. С. Палласом и Г. И. Спасским [Ibid. P. 109]. О них упоминал позже Н. А. Аристов, также отмечая их сходство с изображениями на Томи и Верхнем Иртыше [Аристов, 2001. С. 96].

Рис . 4 . Петроглифы из окрестностей Сергиополя (по: [Ujfalvy, 1879a]; без масштаба)

Fig . 4 . Petroglyphs from the vicinity of Sergiopol (by: [Ujfalvy, 1879a]; no scale)

Заключение

Территория Центральной Азии, и в частности Семиречья, видела много экспедиций. В XIX в. научно-исследовательская активность подстегивалась геополитическими задачами, стоявшими перед Россией и европейскими державами [Бартенева, 2015. С. 19]. Немецкие, английские, русские, французские исследователи оставили большой корпус материалов разной степени информативности. Французские работы зачастую отличаются хорошей репрезентативностью [Там же. С. 22]. Надо сказать, что и современные французские археологи не обходят своим вниманием территорию Центральной и Средней Азии [Археология…, 2014]. Ш.-Э. Уйфальви был одним из тех, чей труд отличался большим разнообразием и объемом собранного материала по истории, географии, традиционной культуре народов, проживающих на исследуемых территориях. Он включал не только тексты, но и иллюстративный материал. Отдельный большой том составляет альбом фотографий жителей Ферганы с описаниями [Ujfalvy, 1879b]. И хотя не всегда его деятельность оценивалась положительно [Альжанова, 2011. С. 6], вклад исследователя в изучение археологии и этнологии не должен обесцениваться, а собранные материалы могут быть использованы современными учеными в качестве источников.

Received

04.06.2020

Список литературы Археология Семиречья в конце XIX века (по материалам экспедиции Ш.-Э. Уйфальви)

- Альжанова А. Б. Западная публицистика о казахах в период царизма. Алматы: Изд-во КазНУ, 2011. 230 с.

- Аржанцева И. А., Зиливинская Э. Д., Караманова М. С., Рузанова С. А., Уткельбаев К. З., Сыдыкова Ж. Т., Билалов С. У. Сводный отчет об археологических работах на городище Джанкент в 2005-2007, 2009 г. Кызыл-орда: [б. и.], 2010. 162 с.

- Аристов Н. А. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы. Очерки истории и быта населения западного Тянь-Шаня и исследования по его исторической географии. Бишкек: Илим, 2001. 578 с.

- Археология и история Центральной Азии в трудах французских ученых. Самарканд: Изд-во МИЦАИ, 2014. Т. 1. 288 с.; Т. 2. 192 с.

- Бартенева И. Ю. Изучение Кыргызстана и кыргызов французскими учеными в XIX – начале XX в. // Вестник КРСУ. 2015. Т. 15, № 10. С. 19-23.

- Беленицкий A. M., Бентович И. Б., Большаков О. Г. Средневековый город Средней Азии. Л.: Наука, 1973. 394 с.

- Борисенко А. Ю., Худяков Ю. С. Изучение древностей Южной Сибири немецкими учеными XVIII-XIX вв. Новосибирск, 2005. 270 с.

- Горбунова Т. Г. Украшения конского снаряжения киданей и их аналогии в памятниках Южной и Западной Сибири // Снаряжение кочевников Евразии. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2005. С. 144-151.

- Лаумулин M. Т. История Казахстана и Центральной Азии в мировой ориенталистике (к 550-летию Казахского ханства). Астана: Изд-во КИСИ, 2015. Ч. 1: Становление и развитие востоковедных школ в контексте изучения Центральной Азии и Внутренней Евразии. 416 с.

- Левина Л. М. Керамика Нижней и Средней Сырдарьи в I тыс. н. э. // ТХАЭЭ. М.: Наука, 1971. Т. 7. 248 с.

- Лерх П. И. Археологическая поездка в Туркестанский край в 1867 году. СПб.: Тип. Имп. АН, 1870. 40 с.

- Кнауер Н. Х. Немцы древнего края (Туркестан, Средняя, Центральная Азия). Gelsenkirchen:

- Edita Gelsen, 2016. 334 с. Толстов С. П. Города гузов // СЭ. 1947. № 3. С. 55-102.

- Ujfalvy Ch.-E. Expédition scientifique française en Russie, en Siberie et dans le Turkestan. Paris, Ernest Leroux, éditeur, 1879a, vol. 2: Le Syr-Daria, le Zerafchan et le pays des Sept-Riviéres de la Sibérie, 301 p.

- Ujfalvy Ch.-E. Atlas anthropologique des peuples du Ferghanah. Paris, Ernest Lerioux Editor, 1879b, 40 p.