Археолого-геофизические исследования городища Пикет

Автор: Папин Д.В., Редников А.А., Федорук А.С., Фролов Я.В., Черных Д.В., Бирюков Р.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье подводятся итоги исследования городища Пикет, расположенного в предгорной зоне Алтая. Рассматривается хронология и культурная принадлежность памятника. Геофизические работы показали наличие сложной структуры городища.

Алтай, городище, переходное время от бронзы к железу, геофизика, керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/14522113

IDR: 14522113 | УДК: 902.2

Текст научной статьи Археолого-геофизические исследования городища Пикет

Городище Пикет расположено на юго-западной окраине с. Сростки Бийского района и занимает площадку на правой береговой террасе (высота до 50 м) р. Катуни, на восточном мысовом выступе горы Пикет. С трех сторон памятник ограничен крутым склоном. Площадь городища составляет до 1,5 га. Склон имеет выпуклую форму: верхняя часть более пологая, нижняя – крутая. Поверхностные отложения представлены покровными лессовидными суглинками. На городище обнаружено 86 жилищных западин размером от 4 × 5 до 13 × 14 м и глубиной 0,4–8,0 м. Архитектурная организация застройки выражена четко. С напольной стороны городище огибает ров шириной до 7 м и глубиной до 1,3 м. Жилищные западины располагаются вдоль мыса, по направлению запад – восток, концентрируясь в центральной части памятника.

Хотя материалы памятника широко используются в научной литературе, археологические раскопки ранее здесь не производились. Коллекция Бийского краеведческого музея сформирована из подъемных материалов С.М. Сергеева. Памятник не раз посещался археологами. В полевые сезоны 2011–2012 и 2014 гг. раскапывался аварийный участок, разрушаемый оврагом [Кирюшин и др., 2011]. Площадь раскопа составила 118 м2.

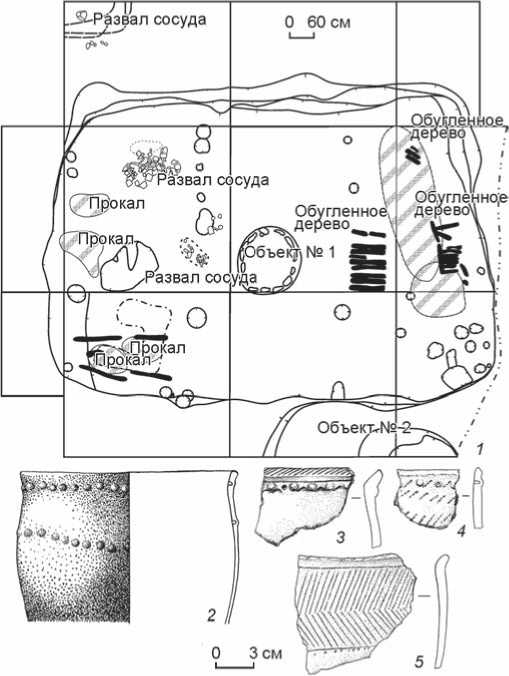

Выявлен котлован конструкции площадью 88 м2 (рис. 1). Максимальная глубина исследованной части котлована составила 1,9 м от дневной поверхности. Жилище имело подпрямоугольную форму (11 × 8 м) и, видимо, представляло собой строение земляночного типа со скатной крышей. Выход располагался в южной части с ориентацией в сторону р. Катуни. В центре располагался очаг округлой формы (диаметр 1,6 м), обложенный крупной галькой из катунского аллювия. В очаге найдены кальцинированные кости. В восточной, северовосточной и юго-западной частях жилища обнаружены сгоревшие деревянные плашки и прокалы. Возможно, это было перекрытие (крыша) данного сооружения. Столбовые ямки округлой формы располагаются как по периметру жилища, так и с юга на север, образуя при две цепочки. Ямки, входящие в цепочку, имеют диаметр 0,2–0,4 м и глубину 0,5–0,7 м. Это могли быть деревянные опоры для крыши сооружения (рис. 1, 1 ).

Находки представлены обломками керамики, развалами сосудов и фрагментами камня, в т.ч. со следами утилизации. Керамический комплекс включает сосуды двух типов (рис. 1, 2–5). Первый тип наиболее массовый: крупные плоскодонные профилированные сосуды горшкообразной формы, в подавляющем большинстве случаев орнаментированные двойным рядом «жемчужника» с разделителем в виде наклонных отпечатков штампа или подтреугольных вдавлений, иногда перемежающихся с сеткой, ёлочкой, наклонными отпечатками штампа. Своеобразным индикатором изделий данного типа является оформление: срез венчика выполнен наружу и украшен наклонными отпечатками штампа. Сосуды второго типа – полусферические чашки без орнамента или декорированные горизонтальными линиями и сеткой. Такая орнаментальная схема широко распространена среди раннескифских древностей Бие-Катунского междуречья. Городище можно отнести к кругу памятников большереченской культуры переходного времени [Абдулганеев, Папин, 1999, рис. 2].

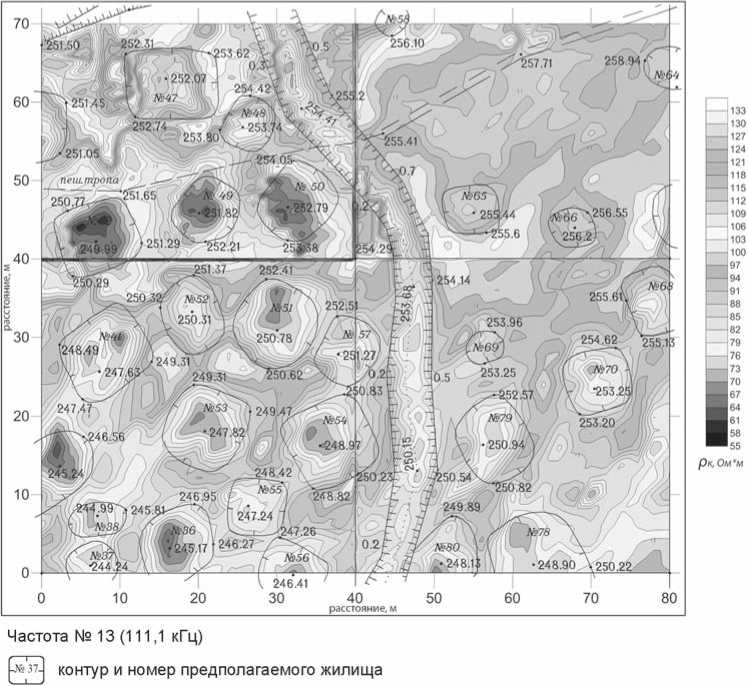

С целью проведения предварительной идентификации и выявления структур археологического объекта (городища), имеющего визуально выраженные в рельефе признаки, до начала раскопок проведено исследование методом электромагнитного частотного зондирования с применением аппаратурно-программного комплекса ЭМС (разработан в лаборатории электромагнитных полей Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН). Аппаратура обладает характеристиками, позволяющими различать вариации удельной электрической проводимости, вызванные небольшими контрастными объектами. Прибор помогает быстро строить карты, разрезы и другие распределения сигнала, пропорционального удельной электропроводности грунта. Измерения проводились на четырнадцати частотах (первая характеризует наибольшую глубину – порядка 10 м, а четырнадцатая – наименьшую). Исследование аппаратурой ЭМС выполнялось по единой с геодезической съемкой разметке территории памятника. Аппаратура переносилась оператором вдоль натянутых шнуров, а измерения выполнялись равномерной сеткой. Чтобы выявить оптимальные параметры съемки, работы проводились в разные сезоны (два выезда: вторая декада мая и вторая декада июля) и с различным шагом (в узлах равномерной сетки с шагом 1 × 1 и 2 × 2 м). Съемка велась на четырех площадках (рис. 2).

Из данных, полученных при обработке по четырем отдельным площадкам, в системе Golden Software Surfer 10 создана мозаика, что позволило в дальнейшем работать с полным и единым массивом данных. Выполнены картосхемы распределения кажущегося удельного электрического сопротивления (КУЭС) для всего полигона в единой шкале и для каждой частоты (глубины). Для

Рис. 1. План раскопа ( 1 ) и керамика ( 2–5 ) городища Пикет. наглядности и удобства интерпретации на схемы наложены данные топографической съемки.

В результате проведенных работ отмечена хорошая согласованность в изменении характеристик КУЭС с микрорельефом. Для подавляющего большинства понижений фиксируется направленное уменьшение значений КУЭС по направлению к центру. Данная тенденция прослеживается на всех частотах. Ее можно объяснить увеличением влажности грунтов в понижениях за счет дополнительного натечного увлажнения. Для понижений № 41 и 47 в центральной части характерны незначительные положительные аномалии КУЭС. Одним из возможных объяснений данной ситуации может быть расположение здесь объектов с низкой электрической проводимостью. В северной части площадки 3, на участке с невыраженным микрорельефом, на всех частотах фиксируются расположенные рядом значительные положительная и отрицательная аномалии значений КУЭС. Нельзя исключать, что данные аномалии в условиях однородной среды могут объясняться наличием крупного объекта антропогенного происхождения (не исключено, что современного). Концентрический рисунок изолиний КУЭС, аналогичный тому, что имеется в пределах, выраженных в рельефе понижений, представлен

Рис. 2 . Результаты геофизического исследования городища Пикет.

на отдельных участках вне таких форм: в верхнем левом (северо-западном) углу площадки 1, в нижнем правом (юго-восточном) углу площадки 4. Возможно, к данным участкам тоже приурочены археологические объекты (см. рис. 2).

Исследования позволили сделать следующие выводы. По особенностям керамического комплекса время существования городища Пикет надежно датируется поздним этапом большереченской культуры переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку. Похожие по конструктивным особенностям жилища находятся в кругу памятников бийского типа [Абдулганеев, Папин, 1999]. Геофизические работы показали структуру памятника, обусловленную наличием фортификационных сооружений, сложных конструкций и протяженностью городища.

Возникновение системы фортификационных сооружений в междуречье Бии-Катуни напрямую связанно со сложной военно-политической ситуацией, сложившейся в алтайской лесостепи в переходное от бронзы к железу время [Папин, 2007]. Факты указывают на проникновение отдельных групп раннескифского населения с западных территорий в долину р. Оби. Дополнительным фактором являлось проникновение носителей «кресто-266

вой орнаментации» с севера. Скорее всего, такие городища, как Пикет, Березовка, Солонцы III и Усть-Иша IIIа, оставлены населением, вытесненным из алтайского Приобья на юг, в предгорную часть Алтая, на финальном этапе переходного периода от эпохи бронзы к железному веку [Абдул-ганеев, Папин, 1999].

Список литературы Археолого-геофизические исследования городища Пикет

- Абдулганеев М.Т., Папин Д.В. Памятники раннескифского времени в междуречье Бии и Катуни//Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий. -Барнаул, 1999. -С. 5-13

- Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., Редников А.А., Федорук А.С., Федорук О.А., Фролов Я.В. Археологическое изучение памятников эпохи бронзы и раннего железного века Алтайского Приобья//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: мат-лы итог. сес. ИАЭТ СО РАН. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. -Т. XVII. -С. 165-170

- Папин Д.В. Особенности расположения памятников рубежа бронзового и железного веков на территории Алтайского Приобья//Алтае-Саянская горная страна и история освоения ее кочевниками. -Барнаул: Изд-во АГУ, 2007. -С. 121-125