Археолого-геофизические исследования памятника Преображенка-6 в Барабинской лесостепи

Автор: Молодин В.И., Чемякина М.А., Позднякова О.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIII, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521356

IDR: 14521356

Текст статьи Археолого-геофизические исследования памятника Преображенка-6 в Барабинской лесостепи

В 2006-2007 гг. силами сотрудников ИАЭТ СО РАН и ИНГГФ СО РАН были продолжены археолого-геофизические исследования памятника Пре-ображенка-6 в Чановском районе Новосибирской области.

Характер сборов на пашне позволил предположить наличие на данной территории не только стоянки, но и древнего некрополя. Первые магнитометрические исследования на памятнике Преображенка-6 проводились на небольшой площади, примыкающей к краю террасы, в 2004 г. [Молодин, Чемякина и др., 2004, с. 378 – 383]. Данные геофизики, подтвержденные археологическими раскопками, свидетельствовали о несомненной перспективности памятника [Молодин, Чемякина и др., 2005, с. 418 – 423; Моло-дин, Чемякина и др., 2007, с. 494]. Наряду с раскопками, ежегодно продолжало сь магнитометрическое картирование его новых участков. Оказалось, что на полученной магнитограмме выявлены аномалии, сопоставимые с археологическими объектами. [Дядьков, Молодин и др., 2005, рис. 2]. Общая площадь магнитной съемки за эти годы составила 17600 м2. Данные геофизической разведки последних лет свидетельствуют о значительном сокращении числа магнитных аномалий с севера и востока. Чистый фон пашни, минимально засоренный современными предметами из черного металла, небольшая глубина залегания контрастного материкового грунта делают данные магнитограммы этого памятника наиболее благоприятными для археологических исследований. Практически все аномалии четко взаимосвязаны с археологическими объектами.

Археологические раскопки 2005-2007 гг. позволили выявить разновременные грунтовые погребальные комплексы (устьтартасской культуры, доандроновской и андроновской бронзы, саргатской культуры, тюркского времени), а также ямы эпохи ранней бронзы и андроновского времени на краю террасы, которые предварительно можно связать с ритуальными, либо поселенческими комплексами.

В раскопе № 12 наибольший интерес представляют два погребения ус-тьтартасской культуры эпохи ранней бронзы. Первое (№31) – захоронение ребенка, помещенного в могилу на спине, вытянуто, головой на СВ. Рядом с кистью правой руки были обнаружены две подвески из зубов марала и небольшое «лопатообразное» изделие из кости. Второе (№29) представляет собой коллективное захоронение индивидов разного возраста. Кости одного взрослого человека были размещены разрозненно, у северо-восточного края ямы. Остальные пять скелетов в анатомическом порядке, но без черепов уложены друг на друга, «головой» на СВ компактным узким скоплением, расположенным вдоль длинной центральной оси могильной ямы. Однако, руки отдельных особей к моменту укладки были отделены от тел и помещены вплотную к основному массиву. Такое расположение было обусловлено, по-видимому, наличием жесткого органического вместилища (лодки, колоды). Аналогии данным погребениям имеются в базовом памятнике этой культуры Сопка-2/3, 2/3А [Молодин, 2001, с. 105 – 112; Молодин, 2005, с. 180 – 184].

Раскопом № 10 изучен распаханный курган, который четко проявился на магнитограмме. В процессе исследований было установлено, что курган саргатской культуры был сооружен на месте комплекса ям эпохи ранней бронзы. Неглубокий ров, окружавший курган, имел проходы с северной и южной сторон. Четыре одиночных захоронения сгруппированы вокруг центрального погребения. Умершие захоронены в ямах овальной, либо подчетырехугольной формы на спине, вытянуто, головой на СВ, ЗСЗ и ССЗ. Центральное парное погребение было разграблено, при этом кости и инвентарь одного из умерших были выброшены из могильной ямы, а захоронение второго индивида осталось практически нетронутым. Сопроводительный инвентарь саргатских захоронений представлен предметами из кости (трех, либо четырехгранные черешковые наконечники стрел, накладки на лук), рога («гвоздевидное» острие), бронзы (трехлопастной втульча-тый наконечник стрелы), железа (трехлопастные черешковые наконечники стрел, крюк, ножи, в том числе с кольцевидным навершием, круглые поясные пряжки с язычком, выпукло-вогнутые пуговицы со шпеньком, кинжал с прямым брусковидным перекрестьем и волютообразным навершием), а также керамическим пряслицем с орнаментом, сосудами и стеклянной орнаментированной бусиной. Данный комплекс относится к заключительному этапу саргатской культуры, который в Барабинской лесостепи был изучен крайне слабо [Полосьмак, 1987, с. 35].

Одной из основных задач было продолжение исследований комплекса, относящегося к периоду доандроновской бронзы, изучение которого было начато в 2005 г. (раскоп № 4) [Молодин, Чемякина и др., 2005, с. 418 – 423].

В 2006 г. в секторе № 4 было вскрыто два погребения и пять ям. Пла-ниграфически все они являются продолжением ряда, исследованного в секторах №№ 1-3 в 2005 г. Одно из погребений (№19) – парное, принадлежит женщине с ребенком (все антропологические определения выполнены к.и.н. Д.В. Поздняковым). Инвентарь традиционно представлен бронзовыми шильями, при этом шило, относящееся к женскому захоронению, было снабжено роговой рукоятью.

Рис. 1. Преображенка-6, Раскоп 4. Погребение № 37. Навершие из рога.

Раскопом 2007 г. в секторе № 5 вскрыт еще один ряд из ше сти погребений и пяти сопровождающих ритуальных ям, расположенный восточнее исследованных ранее. Особо следует остановиться на двух захоронениях. В детском погребении №32 у черепа обнаружен миниатюрный керамический сосуд и роговой гребень. В могиле № 37, у южной стенки ямы обнаружены фрагменты черепов мужчины и ребенка. Захоронение было сильно нарушено в древности, однако характер обнаруженных в заполнении находок позволяет сделать предположение об особом статусе погребенных. Вместе с черепами были найдены два астрагала. Над ними залегали крупные фрагменты керамического сосуда и накладка из рога. В центральной части погребения зафиксировано изящно выполненное из рога навершие в виде головы птицы (рис. 1). Прямой массивный клюв рельефно проработан с двух сторон. Глаз на лицевой стороне изделия выпуклый, окружен тремя тонкими резными ободками. Перьевые ушки показаны гравированным каплевидным орнаментом. На оборотной стороне изделия мастер также попытался воспроизвести аналогичный рисунок, но губчатое вещество рога не позволило выполнить его так же искусно. Навершие, по-видимому, было преднамеренно сломано. Перед нами великолепное произведение пластического искусства, служившее, вероятно, навершием посоха. Аналогия данному предмету происходит из комплекса могильника Сопка-2, относящегося к доандроновской бронзе [Молодин, 1985, с.57, рис. 27, 5]. Еще один семантически близкий, но более стилизованный предмет происходит с р. Чумыш (равнинный Алтай) [Кирюшин, 2002, с. 254, рис. 150, 2] и также, вероятно, относится к этому времени.

На основе анализа 23 захоронений, исследованных в раскопе № 4, можно сделать вывод об устойчивости зафиксированной здесь погребальной традиции. Могилы и сопутствующие им ритуальные ямы расположены в одном ряду. Большинство захоронений одиночные, совершены в ямах овальной, либо подчетырехугольной формы. Умершие уложены на дно могильной ямы в положении вытянуто на спине, головой на ВСВ.

Результаты сопоставления особенностей заполнения захоронений в раскопе № 4 и характера размещения в них костей человека с антропологическими определениями, позволяют подтвердить сделанные ранее выводы о половозрастной обусловленности фактов проникновения в погребения [Молодин, Чемякина и др., 2005, с. 419]. Все погребения мужчин старше 18 лет нарушены. Следы проникновения фиксируются только в восточной и центральной частях могил. В результате, в положении in situ сохраняются только кости ног. Единственное женское погребение, а также захоронения детей и подростков нетронуты, у черепа и в районе грудной клетки погребенных часто присутствуют следы охры.

Получены, также, новые доказательства существования у населения, оставившего данный комплекс, традиции помещения у левой руки умерших бронзовых шильев (реже других острых предметов) [Там же, с. 420].

Большинство сопроводительных ям характеризуются незначительной глубиной. В отличие от могил, они заполнены однородным черным гумусом, что свидетельствует о долгом сохранении их в открытом виде и заполнении естественным путем. О керамике древнего населения, оставившего могильник, до недавнего времени мы могли судить только по сосудам, обнаруженным в ямах [Там же, с. 421]. Находки посуды в могилах позволяют утверждать, что ямы и погребения представляют собой единый комплекс. Наиболее близкие аналогии данной керамике содержатся в памятниках одиновской культуры [Молодин, 1985, с. 27-35].

Раскопом № 11, заложенным над компактным скоплением магнитных аномалий, вскрыт ряд из четырех погребений и одной ямы, вытянутый по линии ССЗ-ЮЮВ и ограниченный с западной стороны дугообразным рвом. Вероятно, ров выполнял ритуальную функцию, ограничивая погребальную площадку с запада. Могильные ямы ориентированы длинной осью по линии ЗЮЗ-ВСВ. Во всех трех случаях зафиксированы факты проникновения в погребения, в результате чего, в положении in situ на дне могильных ям сохранились только кости ног. Судя по их положению, 342

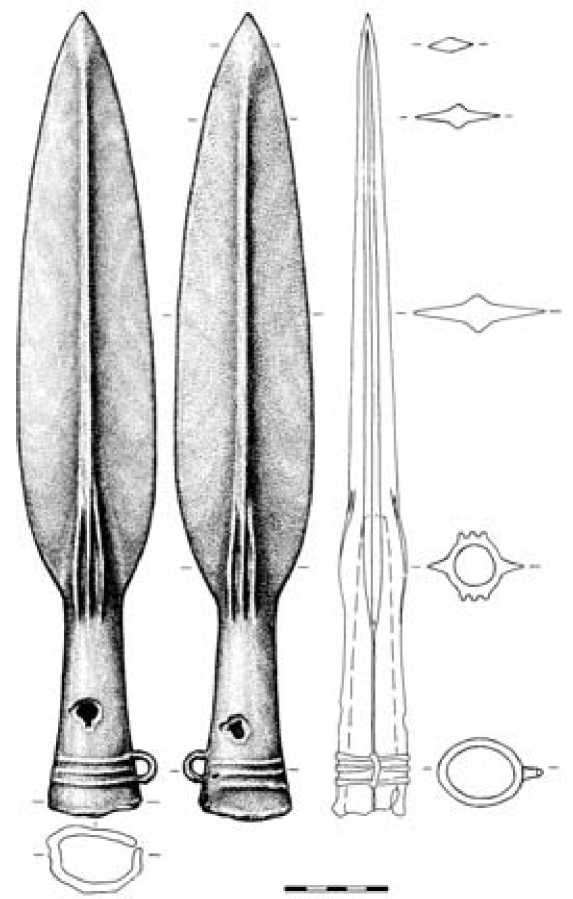

Рис. 2. Преображенка-6. Раскоп 4. Погребение № 37. Инвентарь.

умершие были захоронены на спине, вытянуто, головой на восток. Одно из погребений было ярусным. В двух могилах были обнаружены бронзовые шилья. Все это связывает данный комплекс с погребениями из раскопа № 4. По-видимому, эту обособленную группу, расположенную в 14 м к северо-востоку от основных рядов захоронений, можно рассматривать как составную часть единого могильника.

Наибольший интерес представляет погребение №24, где в положении in situ сохранились только кости ног, а в нарушенной проникновением части погребения был найден бронзовый втульчатый наконечник копья, выполненный в традициях турбо-сейминского литья с отверстием для крепления и ушком (рис. 2). Здесь же были найдены три костяных и один каменный наконечники стрел. Положение наконечника копья на дне могильной ямы, в отличие от всех остальных находок, залегающих в этой части погребения выше уровня дна, позволяет предположить, что эта находка оказалась непотревоженной. Деформация втулки, отсутствие внутри нее древесного тлена могут свидетельствовать об отсутствии древка при помещении изделия в могилу. Эта находка позволяет связать коллекцию бронзовых изделий, выявленных ранее в слое пашни [Молодин, Чемякина и др., 2005, с. 422], с исследуемым погребальным комплексом.

Примечание

Дядьков П.Г., Молодин В.И., Чемякина М.А., Михеев О.А. Магнитометрические исследования археологических памятников Тартас-1 и Преображенка-6 в Барабинской лесостепи // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – Т. XI. – Ч. I. – С. 304-309.

Кирюшин Ю.Ф. Энеолит и ранняя бронза юга Западной Сибири. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. – 294 с.

Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. - Новосибирск: Наука, 1985. - 200 с.

Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми (культурно-хронологический анализ погребальных комплексов эпохи неолита и раннего металла). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. – Т. 1. – 128 с.

Молодин В.И. Устьтартасская культура // Проблемы историко-культурного развития древних и традиционных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий. – Томск, 2005. – С. 180-184.

Молодин В.И., Чемякина М.А., Гришин А.Е . Работы на грунтовых могильниках в Барабинской лесостепи // Археологические открытия 2005 г. – М.; Наука, 2007. – С. 493-494.

Молодин В.И., Чемякина М.А., Дядьков П.Г., Софейков О.В., Михеев О.А., Позднякова О.А. Археолого-геофизические исследования памятника Преображенка-6 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. – Т. X. – Ч. I. – С. 378-383.

Молодин В.И., Чемякина М.А., Позднякова О.А., Гаркуша Ю.Н. Результаты археологических исследований памятника Преображенка-6 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – Т. XI. – Ч. I. – С. 418-423.

Полосьмак Н.В. Бараба в эпоху раннего железа. - Новосибирск: Наука, 1987. – 144 с.