Археолого-почвенно-микробиологические исследования отложений поймы Москвы-реки на Звенигородской биостанции

Автор: Н. А. Кренке, А. В. Борисов, Е. В. Чернышева, Н. Н. Каширская, А. А. Войцик, И. Н. Ершов, М. В. Лавриков, В. А. Раева

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 264, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты применения методов почвенно-микробиологического исследования культурных слоев в пойменных отложениях Москвы-реки. Выявлена корреляция пиков численности сапротрофных и термофильных бактерий с горизонтами погребенных почв в толще аллювия, к которым приурочены археологические находки. Показано, что с помощью микробиологических анализов можно выявить следы хозяйственной активности, которая датируется ранним бронзовым веком.

Сапротрофные и термофильные бактерии, уреазная активность, скотоводство, бронзовый век, Средневековье

Короткий адрес: https://sciup.org/143176927

IDR: 143176927 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.264.437-446

Текст научной статьи Археолого-почвенно-микробиологические исследования отложений поймы Москвы-реки на Звенигородской биостанции

Археология пойм – это пока малоразработанное, но очень перспективное направление исследований (Археология пойм…, 2019). Новыми для археологии являются также методы микробиологического анализа, с помощью которых удается идентифицировать и локализовать следы хозяйственной активности в прошлом ( Чернышева и др ., 2016). Попытка соединить эти два направления была предпринята при археологических разведках на территории Звенигородской биостанции МГУ им. С. Н. Скадовского.

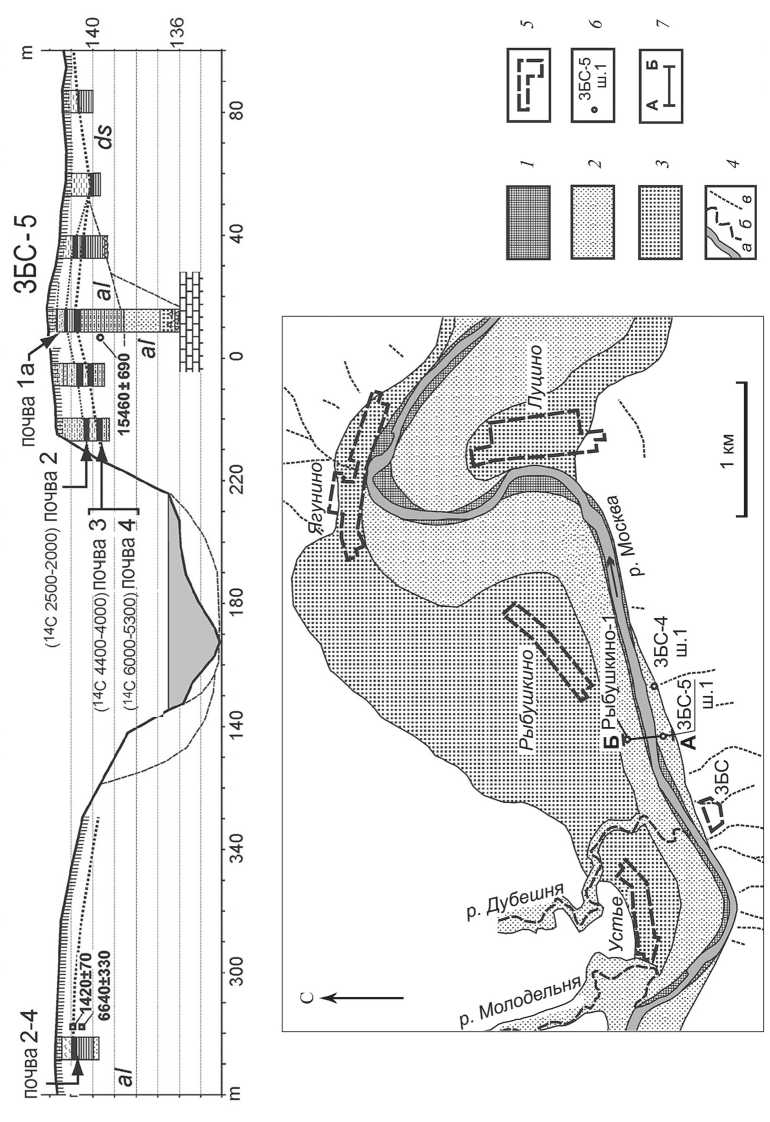

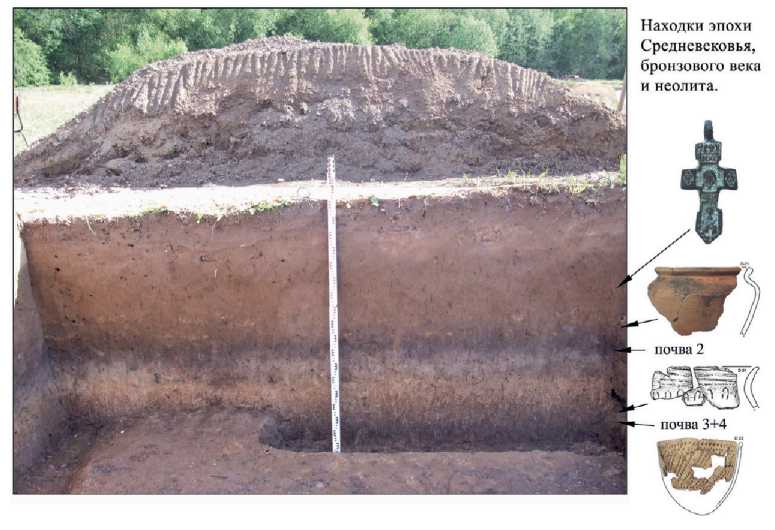

В ходе этих разведок на правобережной высокой пойме Москвы-реки на удалении 400 м друг от друга удалось выявить два участка, получивших обозначения ЗБС-4 и ЗБС-5 (рис. 1), содержавших находки неолита, бронзового века и Средневековья (Кренке, 2019. Рис. 14). Находки были приурочены к двум стратиграфическим уровням: средневековые залегали на уровне т. н. почвы 2 (счет почвенных горизонтов велся сверху вниз), а неолитические и бронзового века были приурочены к «почве 3 + 4» (две слитые в одну почвы атлантического и суббореального времени). Культурная атрибуция этих остатков http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.264.437-446

Рис. 1. Геоморфологическая схема долины Москвы-реки в районе Звенигородской биологической станции (составлена А. В. Паниным)

1 – голоценовая пойма (высота 3–5 м); 2 – доголоценовая пойма (высота 5–7 м); 3 – поздневалдайский террасовый комплекс (высота 7–12 м); 4 – гидрография; 5 – населенные пункты; 6 – шурфы; 7 – линия профиля следующая. Древнейшими являются находки развала горшка позднего этапа неолитической льяловской культуры и клада кремневых орудий на объекте ЗБС-5 (IV тыс. до н. э.). Этим находкам соответствовали следы легкой наземной постройки, представленной очажными пятнами. Кремневого дебитажа, связанного с выделкой орудий, не зафиксировано. Чуть выше (несколько см) залегали находки раннего бронзового века (первая половина III тыс. до н. э. круга шнуровой керамики) (Кренке и др., 2014). На уровне основания погребенной почвы 2 на объекте ЗБС-5 был найден единичный фрагмент керамики позднедьяковской культуры железного века (первые века I тыс. н. э.), а на уровне кровли почвы 2 прослеживались борозды средневековой распашки, на которых были обнаружены медный крест-тельник и т. н. навозная керамика XV–XVI вв. (поселение этого времени находилось поблизости на первой террасе). Метровая толща аллювия, которая перекрывает почву 2, периодически подвергалась распашке и использовалась для выпаса скота вплоть до настоящего времени. На объекте ЗБС-4 был найден развал горшка фатьяновской культуры бронзового века, чуть выше развала залегала россыпь очажных камней с находкой фрагмента керамики абашевской культуры. На уровне почвы 2 выявлены яма с горшком XIII в. и постройка с керамикой XIV–XV вв. Одной из главных задач исследования являлись поиски ответов на вопрос о характере выявленных памятников, которые, на самом деле, с трудом «вписывались» в существующую номенклатуру – стоянки, поселения, селища. Очевидно, что были вскрыты следы повторявшейся хозяйственной деятельности человека в пойме, но какой? Если для уровня Средневековья ответ давали прослеженные борозды распашки, то на уровне, где залегали древние находки, таких «подсказок» не было. Вернее, лишь в одном месте раскопа на объекте ЗБС-4 в профиле был зафиксирован участок с, предположительно, пахотным горизонтом, а в пыльцевом спектре была представлена пыльца конопли (Ершова, 2014; Ершова и др., 2013).

Участок ЗБС-5 имел наиболее четкую стратиграфию (рис. 2), поэтому здесь в 2015 г. была предпринята попытка провести микробиологические исследования, ранее апробированные совместно с Д. С. Коробовым при изучении памятников Кисловодской котловины ( Борисов, Коробов , 2013).

В профиле почвы выделяется современный пахотный горизонт (0–20 см), сформировавшийся на мощном слое аллювия, проработанного почвообразованием до глубины 45 см. Глубже степень преобразования аллювия снижется, и до глубины 84 см залегает слабо гумусированная палевая супесь. Наиболее чистые аллювиальные отложения отмечены в слое 84–93 см, что соответствует периоду максимальных разливов реки. Слой 93–109 см представляет собой верхний горизонт погребенной почвы 2, частично размытый на начальном этапе активизации аллювиальных процессов, на что указывает постепенное возрастание доли темных тонов в окраске почвенной массы. Сохранившаяся часть погребенной почвы 2 – на глубине 109–120 см. По археологическим материалам поверхность почвы 2 датируется XV–XVI вв. С глубины 120 см залегает еще один слой аллювиальных супесчаных отложений, перекрывающий погребенную почву 1. Наиболее хорошая сохранность погребенной почвы отмечается на глубине 150–160 см. Выше сохранность погребенной почвы снижается вследствие возрастания интенсивности поступлений аллювиального материала.

Рис. 2. Строение профиля исследованной почвы ЗБС-5 (раскоп 2015 г.)

В почве проведен о отбор образцов из слоев 0–20, 20–45, 45–84, 84–93, 93– 109, 109–120, 120–130, 130–140, 140–150, 150–160 см с соблюдением условий стерильности. В образцах проводили определение численности сапротрофных и термофильных бактерий и уреазной активности.

В санитарной микробиологии почв численность сапротрофных бактерий является одним из основных показателей для оценки степени микробиологического загрязнения окружающей среды в связи с деятельностью человека. Существенное возрастание этой группы микроорганизмов происходит при внесении в почву различных органических материалов антропогенной природы ( Мишустин и др ., 1979; Лысак и др ., 2000). Термофильные бактерии – это специфическая группа микроорганизмов, имеющая температурный оптимум развития на уровне 60–70 °С, которая попадает в почву в основном с навозом или компостами, прошедшими термическую стадию саморазогрева ( Мишустин и др ., 1979). В археологических контекстах этот показатель используется для установления мест содержания скота на поселениях ( Chernysheva et al ., 2017).

Учет численности колониеобразующих единиц (КОЕ) микроорганизмов проводили посевом на селективные твердые питательные среды. Количество сапротрофов учитывали на универсальной среде (Методы…, 1991) следующего состава (г/л): глюкоза – 1, пептон – 1, дрожжевой экстракт – 1, агар – 20. Определение термофильных бактерий проводили на мясо-пептонном агаре ( Мишустин, Перцовская , 1954) после предварительного диспергирования почвы

(УЗД-1, 1 мин.). Для посевов использовали разведение почвенной суспензии 1:1000 для сапротрофных микроорганизмов и 1:100 для термофильных бактерий и актиномицетов. Подсчет сапротрофных бактерий проводили через 5 дней после инкубации при 24 °С, термофилов – через 21 ч. при 60 °С.

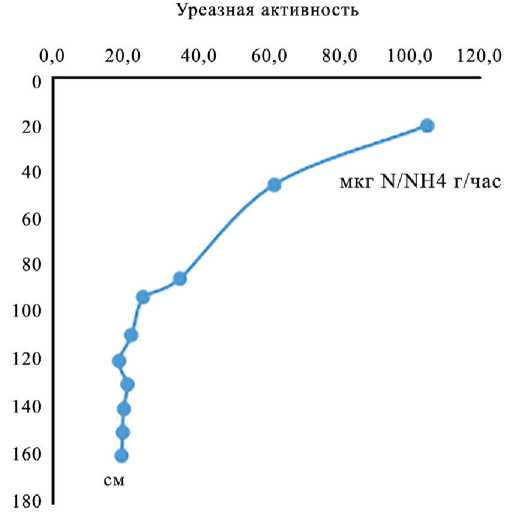

Уреазную активность определяли по методу, который был описан Е. Kandeler и Н. Gerber (1988). Уреаза – это фермент, участвующий в гидролизе мочевины, поэтому возрастание активности уреазы связано с поступлением в почву навоза и также может использоваться как индикатор мест содержания скота на поселениях ( Chernysheva et al ., 2015). При определении уреазной активности 1 г воздушно-сухой почвы помещали в колбу емкостью 50 мл, приливали 6,5 мл раствора мочевины (0,8 М) в боратном буфере (рН 10). Колбу закрывали и помещали в термостат при температуре 37 °С на 2 ч. После инкубации добавляли 15 мл 2 М NaCl. Затем содержимое колб фильтровали. К 1 мл фильтрата добавляли 10 мл дистиллированной воды и 3 мл 0,2 М NaOH, затем 5 мл салицилата натрия и 2 мл 0,1 %-ного дихлоризоцианурата натрия. Для приготовления раствора салицилата натрия смешивали 100 мл 0,12 %-ного раствора нитропруссида натрия, 100 мл 17 %-ного раствора салицилата натрия и 100 мл дистиллированной воды. Оптическую плотность определяли при длине волны 690 нм, после окрашивания в течение 30 мин. при комнатной температуре.

Результаты определения уреазной активности представлены на рис. 3. Как видно из рисунка, распределение этого показателя по профилю носит естественный характер, постепенно снижаясь с глубиной. Каких-либо пиков, связанных с особенностями стратиграфии, не выявлено. Возможно, низкая информативность этого показателя объясняется легким гранулометрическим составом отложений и связанной с этим низкой в целом биологической активностью почв.

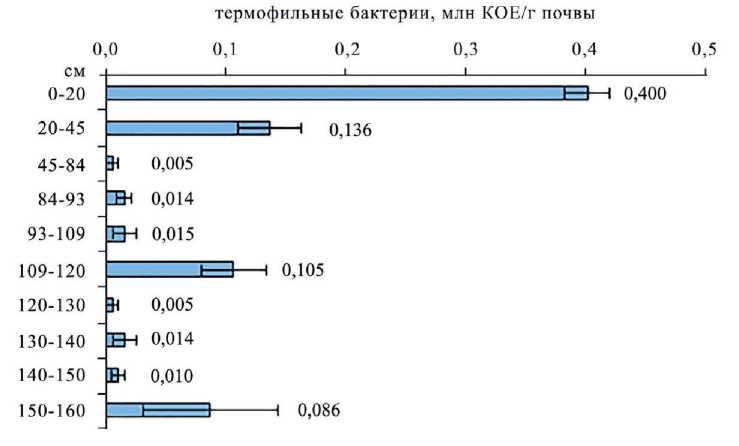

Более информативными оказались результаты посевов для определения численности термофильных микроорганизмов. В археологических контекстах наличие термофильных бактерий используется для установления мест содержания скота на поселениях ( Chernysheva et al ., 2017). Как следует из рис. 4, максимальное содержание термофильных бактерий отмечено в современном пахотном горизонте, что указывает на применение органических удобрений. Весьма показательным является пик численности термофильных бактерий в погребенной почве 2 на глубине 109–120 см. Содержание термофилов в этом слое достигает 100 000 колониеобразующих единиц в грамме почвы, что позволяет предполагать внесение удобрений в XV–XVI вв. Второй пик отмечается в слое 150–160 см, что соответствует погребенной почве 3 + 4. Природа этот пика пока неясна. Возможно, в этот период здесь также располагалось удобряемое поле. Но с большей вероятностью можно ожидать, что всплеск численности термофилов связан с содержанием скота и накоплением навоза в загоне.

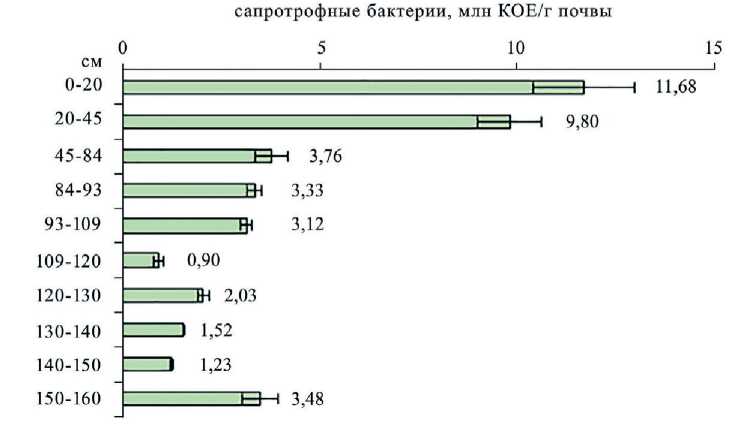

Показательно, что для этого же слоя отмечено повышение численности са-протрофных бактерий (рис. 5). В санитарной микробиологии почв численность сапротрофных бактерий является одним из основных показателей для оценки степени микробиологического загрязнения окружающей среды в связи с деятельностью человека. Существенное возрастание этой группы микроорганизмов происходит при внесении в почву различных органических материалов

Рис. 3. Уреазная активность в почвах ЗБС-5

Рис. 4. Содержание термофильных бактерий в почве ЗБС-5

Рис. 5. Содержание сапротрофных бактерий в почве ЗБС-5

антропогенной природы ( Мишустин и др ., 1979; Лысак и др ., 2000). В данном случае синхронное возрастание численности и сапротрофов, и термофилов в слое 150–160 см, возможно, свидетельствует о существовании на данном участке поселения, в котором скот размещался в пределах жилой зоны.

Таким образом, сопоставление почвенно-микробиологических данных с археологическими приводит к выводу, что удалось обнаружить зону хозяйственной активности раннего бронзового века. Если локализация зоны хозяйственной активности средневекового возраста является довольно тривиальным результатом, то возможность выявления форм хозяйственной деятельности бронзового века – совершенная новация. Проведенную работу можно рассматривать как начало цикла исследований. Для получения более надежных интерпретаций необходимо изучить сходным образом погребенные почвы поймы, где отсутствуют археологические остатки, и, наоборот, исследовать участки, где следы поселенческой деятельности более явные (например, поселение фатьяновской культуры «РАНИС-пойма», расположенное ниже по течению Москвы-реки).

Список литературы Археолого-почвенно-микробиологические исследования отложений поймы Москвы-реки на Звенигородской биостанции

- Археология поймы: рельеф, палеосреда, история заселения: тез. науч. семинара (Москва, Институт археологии РАН, 23 апреля 2019 г.) / Под ред. А. Л. Александровского, Н. А. Кренке. М.: Книжный дом Университет, 2019. 148 с.

- Борисов А. В., Коробов Д. С., 2013. Древнее и средневековое земледелие в Кисловодской котловине: итоги почвенно-археологических исследований. М.: Таус. 272 с.

- Ершова Е. Г., 2014. Результаты спорово-пыльцевого анализа погребенных почв бронзового века в пойме Москвы-реки // АП. Вып. 10 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 26–28.

- Ершова Е. Г., Березина Н. А., Карина Е. В., 2013. Растительность долины Москвы-реки в суббореальном периоде (на рубеже неолита и бронзового века) по данным спорово-пыльцевого анализа // АП. Вып. 9 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 257–267.

- Кренке Н. А., 2019. Древности бассейна Москвы-реки от неолита до средневековья. М.; Смоленск: Свиток. 392 с.

- Кренке Н. А., Александровский А. Л., Ершов И. Н., Ершова Е. Г., Лазукин А. В., 2014. Памятники шнурового и «постшнурового» горизонтов бронзового века на Москве-реке // КСИА. Вып. 231. С. 208–223.

- Лысак Л. В., Сидоренко Н. Н., Марфенина О. Е., Звягинцев Д. Г., 2000. Микробные комплексы городских почв // Почвоведение. № 1. С. 80–85.

- Методы почвенной микробиологии и биохимии: Учеб. пособие / Под ред. Д. Г. Звягинцева. М.: Изд-во МГУ, 1991. 304 с.

- Мишустин Е. Н., Перцовская М. И., 1954. Микроорганизмы и самоочищение почвы. М.: Изд-во АН СССР. 652 с.

- Мишустин Е. Н., Перцовская М. И., Горбов В. А., 1979. Санитарная микробиология почвы. М.: Наука. 304 с.

- Чернышева Е. В., Борисов А. В., Коробов Д. С., 2016. Биологическая память почв и культурных слоев археологических памятников. М.: Геос. 240 с.

- Chernysheva E., Korobov D., Borisov A., 2017. Thermophilic microorganisms in arable land around medieval archaeological sites in Northern Caucasus, Russia: novel evidence of past manuring practices // Geoarchaeology. Vol. 32. Iss. 4. P. 494–501.

- Chernysheva E. V., Korobov D. S., Khomutova T. E., Borisov A. V., 2015. Urease activity in cultural layers at archaeological sites // Journal of Archaeological Science. Vol. 57. P. 24–31.

- Kandeler E., Gerber H., 1988. Short-term assay of soil urease activity using colorimetric determination of ammonium // Biology and Fertility of Soils. Vol. 6. P. 68–72.