Археолого-тефрохронологические исследования в районе Ключевской группы вулканов (Камчатка, Россия)

Автор: Кренке Н.А., Певзнер М.М., Кренке А.Н., Чаукин С.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Методы естественных наук в изучении археологических древностей и палеоантропологических материалов

Статья в выпуске: 249-2, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье характеризуются основные достижения и направления перспективных археологических исследований на Камчатке. Приведены результаты изучения стоянок в районе Ключевской группы вулканов. Установлено, что в интервале 5000-3000 14С лет назад здесь существовали стоянки Ключи 1 и Ключи 2,которые одновременно прекратили существование, возможно, из-за природного катаклизма. После значительного перерыва регион вновь был заселен в начале II тыс. н. э. Предполагается, что колонизация шла со стороны Охотского моря вдоль долины р. Еловка. Изученные стоянки на оз. Накша связываются с историческим лицом - ительменом Кашеем Хобиновым.

Камчатка, археология, вулканические пеплы, радиоуглеродноедатирование, обсидиан, отщепы

Короткий адрес: https://sciup.org/143164013

IDR: 143164013

Текст научной статьи Археолого-тефрохронологические исследования в районе Ключевской группы вулканов (Камчатка, Россия)

Камчатка – район активного вулканизма. Рыхлые отложения голоценового возраста практически повсеместно представлены почвенно-пирокластическим чехлом, который представляет собой переслаивание разновозрастных вулканических пеплов с погребенными почвами и супесями. Систематические исследования вулканических пеплов Камчатки ведутся начиная с конца 1970-х гг. ( Braitseva et al ., 1995). К началу 2000 гг. были прослежены и скоррелированы пеплы крупнейших извержений, определены главные отличия вещественного состава тефр, принадлежащих разным вулканическим центрам ( Braitseva et al. , 1997). Маркирующие прослои тефры начали активно использоваться не только для определения возраста природных событий, но и для датирования первобытных стоянок ( Braitseva et al. , 1987).

Использование вулканических пеплов при датировании археологических объектов исключительно перспективно (Lowe, 2011), что показали работы недавних лет (Кренке и др., 2011; Пономаренко и др., 2002; Пташинский, 2012; Pendea et al., 2016). С одной стороны, еще во время полевых работ можно установить временные рамки образования культурного слоя, а с другой – пеп-лы крупнейших извержений, распространяясь на больших площадях, позволяют проводить корреляцию и сопоставление культур, встреченных в удаленных районах полуострова.

Основные археологические работы на Камчатке проводились в 1960–1990-е гг. ( Диков , 1979; Пономаренко , 2000), при этом тефрохронологические данные еще мало использовались.

В исследовании археологии Камчатки можно выделить несколько приоритетных направлений.

На первом плане стоит самая сложная тема: изучение древнейшего заселения Камчатки. Комплекс стоянок на Ушковском озере позднеплейстоценового возраста по-прежнему остается уникальным, хотя новые находки в районе пос. Анавгай открывают определенные перспективы ( Пташинский , 2012). Нерешенными остаются вопросы, связанные с геоморфологическим описанием района Ушковских стоянок, определения их нижней датировки ( Кренке и др. , 2011). Неясно происхождение ушковской верхнепалеолитической культуры. Значительное своеобразие каменного инвентаря ранней верхнепалеолитической ушковской культуры указывает на длительный путь автохтонного развития, невозможного без наличия системы поселений, которую необходимо выявить. Многочисленные находки в долине р. Камчатки костей животных, входящих в круг «мамонтовой фауны» ( Braitseva et al ., 2005), указывают на то, что развитие человеческой культуры было вполне обеспечено пищевыми ресурсами.

Отсутствие керамики в неолите Камчатки указывает на незначительность культурных связей как с Японией (один из древнейших очагов возникновения керамического производства, более 10 тыс. лет назад), так и с Восточной Сибирью, где также керамика была известна издавна. В районах Континентального Приохотья керамика известна по крайней мере с III тыс. до н. э. ( Слободин , 2001. С. 183). Лишь примерно 1,5 тыс. л. н. или несколько позже Камчатка подвергается культурным инвазиям, «трамплинами» которых были Курильские острова и северное побережье Охотского моря. В это время на полуострове распространяется керамика различных типов. Это ясно показали исследования на юге Камчатки ( Дикова , 1983) и изучение памятников на северо-западе, в том числе их серийное радиоуглеродное датирование ( Кренке, Сулержицкий , 2002).

Актуальными темами будущих исследований являются поиски ответов на вопросы об установлении возраста и масштабах культурных влияний. Важно рассмотреть вопрос о том, связаны ли процессы поздней (1–1,5 тыс. л. н.) колонизации (культурной инфильтрации?) с ослаблением местного населения и депопуляцией полуострова? Каково было влияние природных экстремальных явлений на население Камчатки, систему его расселения, сомкнулись ли северная и южная волна культурных влияний в центре Камчатки или здесь продолжала развиваться аборигенная культура?

Проблема изучения реакции человека на последствия экстремальных природных явлений была недавно четко сформулирована американскими коллегами в ходе проведения полевых исследований в районе устья р. Камчатки ( Pendea et al ., 2016). Внимание наших коллег было сфокусировано в первую очередь на пеплопаде, связанном с кальдерообразующим извержением вулкана

Ксудач, которое произошло около 1800 14С лет назад. Именно это событие, по их мнению, сыграло существенную роль в изменении системы расселения в дельте р. Камчатки.

Район исследований возле поселка Ключи (рис. 1) был выбран в связи с тем, что с геологической точки зрения он представлялся перспективным для поиска древнейших стоянок. Этот район интересен также тем, что именно здесь находилась первая «столица» Камчатки в период русской колонизации, а следовательно, и место концентрации аборигенного населения.

При этом наши результаты могут рассматриваться лишь как предварительные, требующие существенной детализации путем увеличения количества точек наблюдений.

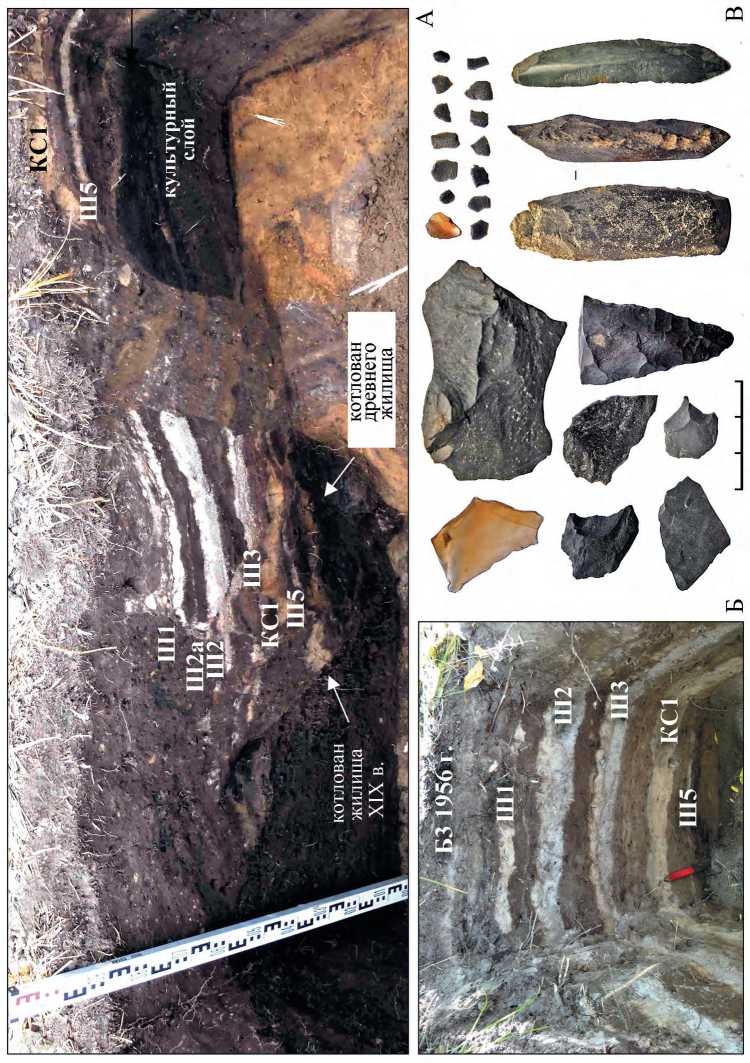

Пеплы, сформировавшие почвенно-пирокластический чехол в пос. Ключи, довольно хорошо изучены ( Braitseva et al ., 1988; Певзнер , 2015; Ponomareva et al ., 2013; 2015). В качестве главных маркирующих горизонтов выделяются разновозрастные пеплы вулкана Шивелуч (Ш1 300, Ш2а 500, Ш2 900, Ш3 1400, Ш5 2000 14С лет ( Braitseva et al ., 1997; Ponomareva et al. , 2015)), а также пеплы, связанные с активностью вулканов: Безымянный (1956 г.), Ксудач (КС1 1800 14С лет ( Braitseva et al ., 1995)), Ключевской (КЛ 5900 14С лет), Хангар (ХГ 6900 14С лет ( Bazanova et al ., 2001)), Кизимен (КЗ 7500 14С лет ( Braitseva et al ., 1995)) и Сопок Плоских (ПЛ 9000–10000 14С лет ( Ponomareva et al. , 2013)). Эти пеплы не только хорошо датированы, но также обладают рядом признаков (стратиграфическое положение, мощность, цвет, гранулометрический состав и особенности стратификации), которые позволили нам идентифицировать их в новых разрезах на территории поселка и в его окрестностях в целях непрямого (тефростратиграфического) датирования различных археологических объектов.

Попытки выявить объекты, сходные со стоянками на Ушковском озере, пока не увенчались успехом. При этом было установлено, что стратиграфия отложений и некоторые другие ландшафтные особенности южного берега Ключевского и Харчинского озер весьма сходны с берегом Ушковского озера. На берегах этих озер были описаны голоценовые разрезы почвенно-пирокаластических чехлов, перекрывающие мощные позднеплейстоценовые пачки супесей, также насыщенные пепловыми слоями. В основаниях разрезов залегали лавы и имелись незамерзающие ключи.

Стоянки Ключи 1 и 2 сходны в топографическом отношении. Слой с остатками человеческого обитания находится на вершинах небольших сопок – остан-цов, расположенных на правом берегу р. Камчатки в пределах поселка Ключи. Высота их над меженным урезом воды в реке соответственно 14 и 11 м. Расстояние между стоянками – 2,5 км.

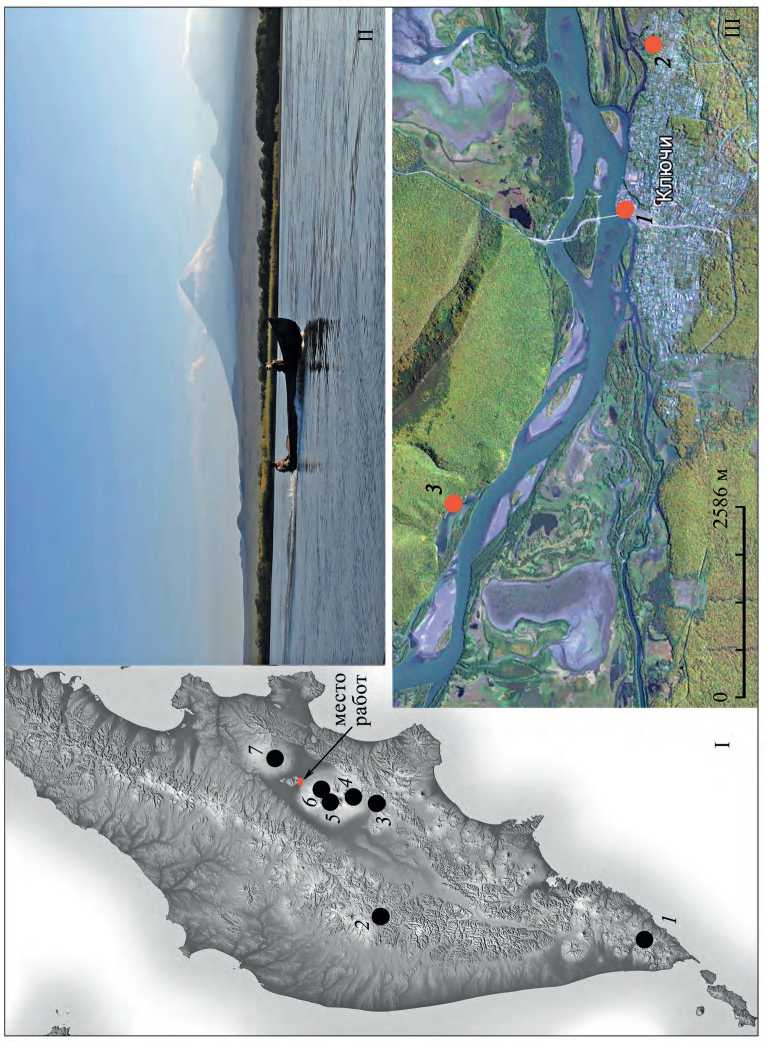

Стоянка Ключи 1 (выявлена в 1961 г. Н. Н. Диковым, обследована в 1996 г. А. К. Пономаренко) имеет координаты: N 56°19ʼ36,90” E 160°50ʼ32,55”, высота сопки в балтийской системе высот – 25 м, она частично разрушена при строительстве моста через р. Камчатку. В 2013 г. была зачищена выемка, образованная при строительстве моста. Этот разрез, экспонированный на запад, позволил надежно локализовать положение культурного слоя относительно вулканических пеплов.

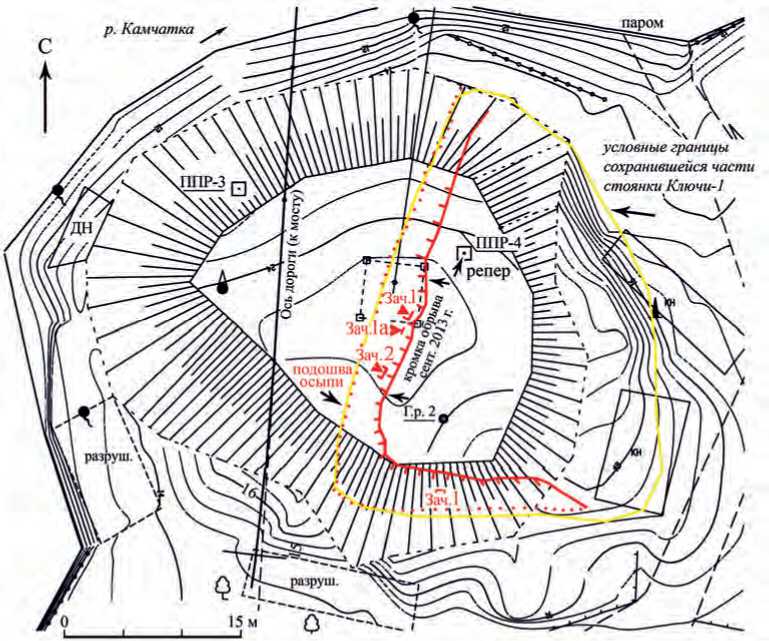

Останец у начала нового моста сложен лавами, которые перекрываются почвенно-пирокластическим чехлом мощностью до 6 м. Поверхность останца замусорена строительными остатками, изрыта. На западном склоне было сделано три зачистки (№ 1, 1а и 2), одна зачистка сделана на южном склоне (рис. 2). Протяженность каждой из зачисток – около 1 м, глубина – 1–3 м. Верх зачистки 1 находился примерно на глубине 1 м от поверхности останца (рис. 3) на уровне прослоя пепла Ш2 (~ 900 14С), основание зачистки достигло прослоя пепла Плоских Сопок (ПЛ) (~ 10 000 14C). В ходе предварительной зачистки было установлено, что археологические находки (отщепы обсидиана, халцедона и дацита) залегают в тонкослоистой пачке общей мощностью до 30 см, перекрывающей слой пепла Ключевской Сопки (КЛ), имеющий округленный возраст 5900 14С. В сравнении с ненарушенными разрезами горизонт КЛ имеет заметно меньшую мощность и частично поврежден – «утоптан» людьми. Серия столбовых ям прорезает горизонт пепла КЛ, что указывает, видимо, на наличие сооружений (жилищ?) столбовой конструкции. Глубина столбовых ям достигала 60 см. Некоторые из них были частично «полые». Культуросодержащие слои перекрывает стерильная бурая супесь мощностью до 40 см. Выше залегает слой ярко-белого пепла вулкана Шивелуч (Ш5), возраст которого оценивается около 2000 14С лет.

Описание зачистки 1: 0–230 см – осыпь, бурая супесь; 230–237 см – пепел белого цвета (Ш2); 237–250 см – бурая супесь с угольками; 250–256 см – белый пепел (Ш3); 256–277 см – бурая супесь с угольками; 277–278 см – темно-бурая почти черная почва; 278–332 см – бурая супесь; 332–334 см – белый пепел (Ш5); 334–352 см – бурая супесь; 352–400 см – пачка углистых слоев (серо-бурая супесь) с археологическими находками, с уровня -368 начинается столбовая яма, дно которой на отметке 440; 400–404 см – бурый пепел (КЛ); 404–418 см – бурая супесь; 418–440 см – пепел ржавого цвета (ПЛ).

В зачистке 1а, расположенной в 1 м к югу от зачистки 1, были также отмечены глубокие столбовые ямы, прорезавшие слой пепла ХГ.

Зачистка 3 на южном фасе останца имела ширину около 60 см. Верх зачистки начинался от прослоя белого пепла вулкана Шивелуч (Ш3). Высота зачистки 1,2 м. Под пеплом (Ш3) залегает пачка прослоев почвы темного цвета (общая мощность 15 см), ниже идет бурая супесь мощностью 40 см. Под ней залегает пепел КС1 мощностью до 7 см. Под ним находились тонкие прослойки почв и пеплов общей мощностью 5 см. Ниже залегал слой бурой супеси мощностью 15 см, который содержал отщепы из обсидиана и дацита. Под ним находился сильно прокаленный слой оранжевого цвета мощностью 5–7 см. В его основании лежал углистый горизонт мощностью 2 см. Под ним залегал прослой пепла КЛ.

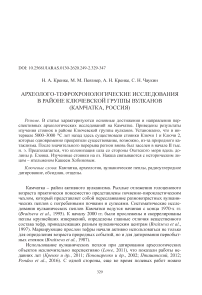

Рис. 1. Полуостров Камчатка с указанием мест работ

I – карта Kамчатки с указанием места работ 2015 г, цифрами обозначены вулканы: 1 – Ксудач; 2 – Хангар; 3 – Кизимен; 4 – Безымянный; 5 – Плоские сопки; 6 – Ключеской; 7 – Шивелуч

II – моторный бат (лодка) современных камчадалов на р. Камчатке возле урочища Накша, на заднем плане Ключеская сопка (вид с севера)

III – Археологические памятники возле поселка Ключи: 1 – стоянка Ключи 1; 2 – стоянка Ключи 2; 3 – стоянки Накша 1-4

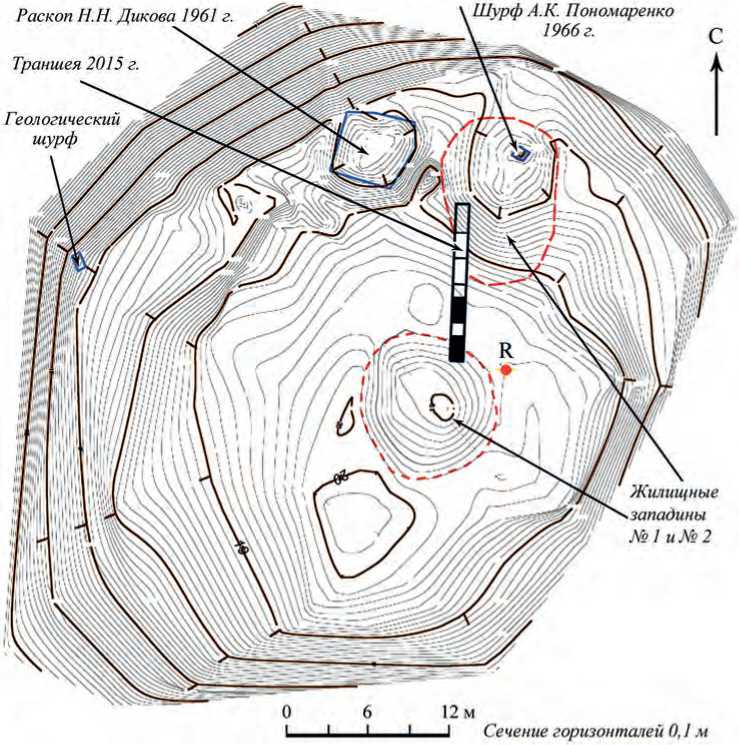

Рис. 2. План стоянки Ключи 1

Среди археологических находок, собранных в осыпях, преобладают темносерые отщепы дацита (рис. 3В, Г), много также и черных обсидиановых отщепов, единичны белые халцедоновые отщепы. Встречено несколько предметов со следами вторичной обработки и ретушью износа. В том числе два отщепа из белого халцедона (рис. 3В, 2, 7 ), наконечник из обсидиана с двусторонней обработкой (рис. 3В, 3 ). Черешок наконечника слегка заужен и практически не выделен. Грани острия сходятся под углом около 80 градусов. Возможно, что наконечник пережил починку, сломанное острие было вторично заточено. В коллекции есть также обломок орудия из светло-бежевого камня с двусторонней обработкой с выделенным черешком (рис. 3В, 1 ). Вероятно, это нож. Черешок расположен не симметрично, а со скосом. Сходные орудия были встречены, например, на стоянке Галган на Охотском побережье в горизонтах с радиоуглеродными датами около 2000 лет ( Пономаренко , 2000. Табл. 27, 1 ). Халцедоновый миниатюрный нож (рис. 3В, 6 ) сделан из пластины, имеет двустороннюю обработку, форма близка к прямоугольной. Два обсидиановых миниатюрных отщепа имели вторичную ретушь (рис. 3В, 4, 5 ) и тоже могут рассматриваться как целые орудия.

Рис. 3. Разрез обнажения западного борта стоянки Ключи 1. Вид на стоянку с запада (А); столбовые ямы, прорезающие пеплы КЛ и ХГ (Б); находки с ретушью вторичной обработки (В, Г), фото находок Д. Герцева (Г)

Рис. 4. План стоянки Ключи 2

По тефростратиграфическим данным культурный слой памятника залегает между пеплами КЛ и Ш5, т. е. в интервале возраста 5900–2000 14С лет назад, при этом более тяготея к нижней части выделенного этапа. Таким образом, культурный слой, зафиксированный в обнажении западного фаса холма стоянки Ключи 1, может быть датирован возрастом 5–3 14С лет.

Стоянка Ключи 2 , к оординаты N 56º19,029ʼ E 160º52,790ʼ, открыта и частично раскопана в 1961 г. Н. Н. Диковым (городище на Старой Школьной сопке), затем шурфовалась в 1996 г. А. К Пономаренко. Н. Н. Диков раскопал одну из трех жилищных западин и установил наличие двух разновременных слоев ее обитания; к сожалению, не было получено данных для оценки их возраста ( Диков , 1977. С. 93–95).

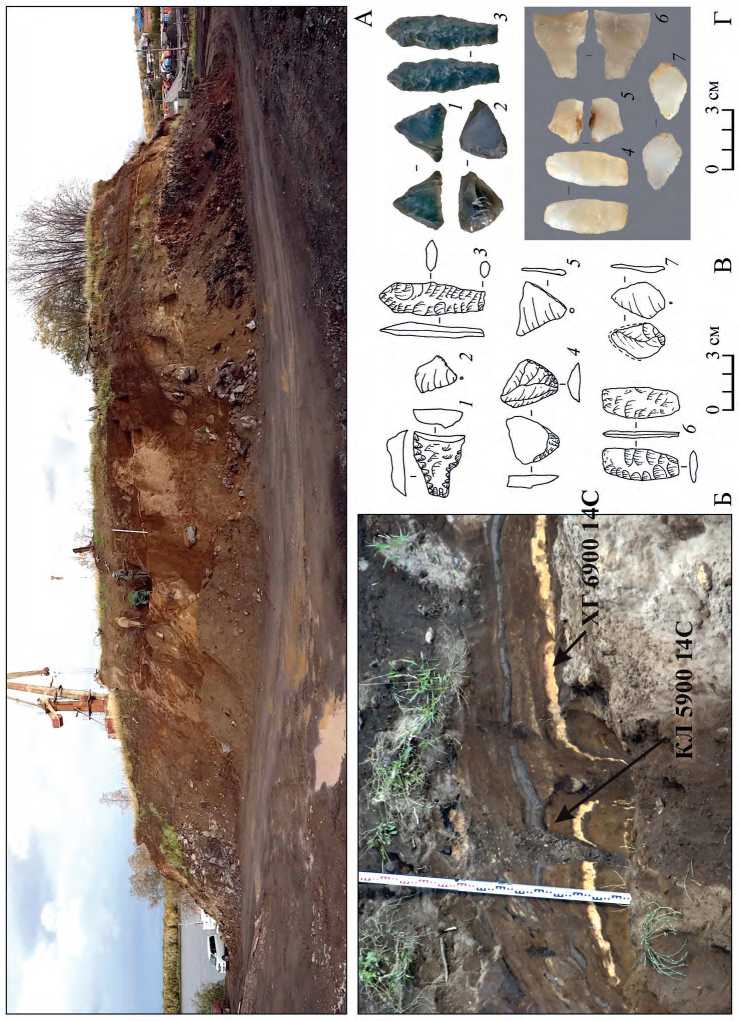

Останец находится на правом берегу р. Камчатки в 300 м от русла на левом берегу речки Крутенькая, в 200 м от русла последней. Высота холма над прилегающей местностью около 6 м, в балтийской системе высот отметка равняется 20 м (рис. 4). Западный склон порос лесом. Верхняя площадка овальной формы, вытянута по линии СВ – ЮЗ, заросла травой. Ее размеры 50 ×40 м. На площадке хорошо видны две жилищные западины и яма от раскопа 1961 г. Одна западина в центре холма округлая диаметром 9 м и глубиной до 1,5 м (жилище 1). Другая – прямоугольная со скругленными углами размером 8 × 8 м и глубиной 1 м (жилище 2). Шурфы были заложены в линию таким образом, чтобы вскрыть перемычку между двумя жилищами и северную краевую часть жилищной западины № 1. На перемычке между постройками верхние 60 см отложений оказались сильно нарушены, пепловые прослои сохранились фрагментарно, начиная с пепла КС1 и ниже до пепла КЛ. Видимо, слой был сильно перемешан в результате современной деятельности людей. В непотревоженном виде сохранились слои пеплов, расположенные глубже: ХГ, КЗ и ПЛ. На глубине 150 см от поверхности была вскрыта кровля мощного горизонта крупной гальки с песком (водные или водноледниковые отложения).

На краю жилищной западины стратиграфия пеплов также была нарушена. Здесь непосредственно под дерном залегал горизонт пепла КС1, под ним Ш5, а еще ниже хорошо выраженный горизонт культурного слоя мощностью 10–20 см темносерого цвета, насыщенный отщепами обсидиана и дацита, фрагментами горелой бересты. На бровке котлована жилища горизонт пепла ХГ, а также другие нижележащие пепловые прослои были полностью переработаны человеком вплоть до горизонта ПЛ. Дно котлована древнего жилища, существовавшего до выпадения пепла Ш5, достигало уровня русловой гальки. В заполнение западины древнего жилища была врезана западина субсовременного жилища, прорезавшего пепел Ш1 (рис. 5). При этом в заполнении пристенной части древней жилищной западины, перекрывающей слой человеческого обитания, пачка пеплов Ш1, Ш2, КС1 и Ш5 (300–2000 14С лет назад) сохранилась идеально (рис. 5Б).

В культурном слое стоянки были обнаружены отщепы крупных и средних размеров, а также микрочешуйки, свидетельствующие о том, что здесь производилась выделка орудий. В качестве материала преобладал дацит, затем по частоте встречаемости шли обсидиан и халцедон. Было найдено несколько орудий, имевших вторичную отжимную ретушь, в том числе скребок, черешок ножа, а также миниатюрное долото с пришлифованным лезвием (рис. 5В).

Таким образом, на обеих стоянках Ключи 1 и 2 была прослежена сходная стратиграфическая картина. Слои со следами обитания человека залегали ниже горизонта пепла Ш5 (~ 2000 14С лет). Причем этот пепел лег не на культурный слой, а на перекрывающую культурный слой прослойку серо-бурой супеси мощностью 20–40 см, сформировавшуюся в результате природных процессов и не содержащую артефактов. То есть пеплопады, связанные с извержениями Ш5 и КС1, не могли быть ответственными за прекращение жизни на стоянках. В то же время синхронное прекращение обитания на стоянках Ключи 1 и 2, занимающих весьма выгодное топографическое положение, наводит на мысль, что они были заброшены в результате экстремальных природных явлений.

Рис. 5. Профиль западного борта шурфа на стоянке Ключи 2 (2015 г.) ( А ); профиль геологического шурфа на западном склоне стоянки ( Б ); находки из шурфа ( В )

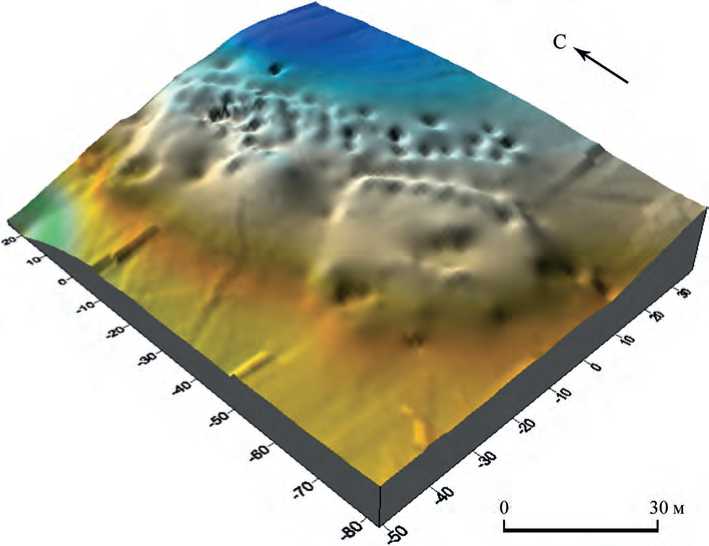

Рис. 6. Модель рельефа на стоянке Накша 1, на которой видны жилищные западины и «усадебный» комплекс на переднем плане (3D-модель поверхности поселения Накша, создана в программе Surfer (версия 9), на основе топографической съемки.

Цветовая палитра Terrain 2)

Возможно, что длительное время (более тысячи лет) данный район был малообитаем. Следы интенсивного человеческого обитания зафиксированы нами вблизи пос. Ключи для периода после выпадения пепла Ш2 (~ 900 14С лет).

К сожалению, сама территория поселка Ключи мало пригодна для археологических исследований из-за сильных современных нарушений. Зато на противоположном берегу р. Камчатки, на берегу старичного озера Накша, сохранился целый «куст» стоянок (Накша 1–4) очень хорошей сохранности. Первые подъемные материалы были собраны здесь местным жителем В. П. Ханзутиным в 1960-е гг. Научное обследование было проведено лишь в 2013 г. Памятники этого куста интересны тем, что на стоянках Накша 1 и Накша 4 сохранились жилищные комплексы – «усадьбы» подквадратной формы размером 35 × 35 м, имеющие сложную внутреннюю структуру, обваловку по периметру, несколько проходов через нее. Вокруг «усадеб» располагались многочисленные простые западины – жилища и хозяйственные ямы (рис. 6). На обваловках трех таких «усадеб» в 2015 г. были заложены шурфы, позволившие установить их возраст. Все три жилища были построены на уровне почвы, сформировавшейся на поверхности пепла Ш2. Причем одно из них было построено на еще слаборазвитой

Рис. 7. Стоянка Накша 1. Обваловка жилища ( А ), профиль борта шурфа ( Б) и фрагмент текстильной керамики ( В )

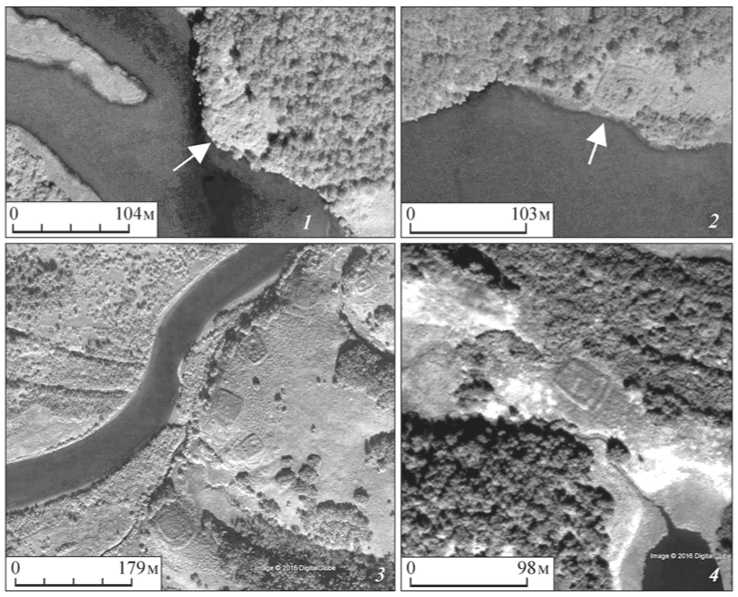

Рис. 8. Космические снимки «усадеб» на стоянках Накша 1 ( 1 ); Накша 4 ( 2 ); устье Ажабачьей, стоянки № 51–53, по: Пономаренко , 2014 ( 3 );

стоянка Усть-Камчатск № 31, по: Пономаренко , 1997, на правом берегу р. Камчатки ( 4 )

почве, а два других, видимо, чуть позднее, когда прослойка почвы сформировалась лучше. Слои пеплов ниже пепла Ш2 сохранились прекрасно, стратиграфия была тождественна фоновым разрезам. Нарушений, связанных с человеческой деятельностью, в этих горизонтах ниже пепла Ш2 пока не отмечено. В верхней части обваловок «усадеб» сохранились линзы переработанных человеком прослоек пеплов Ш2а (~ 500 14С лет) и Ш1 (~ 300 14С лет). Горизонт голубовато-серого пепла извержения вулкана Безымянного 1956 г. лег на поверхность обваловок ровным слоем. В одной из ям, входившей в южный комплекс «усадьбы» на стоянке Накша 1, в зондаже был обнаружен фрагмент текстильной керамики (рис. 7). Аналогичная керамика типична для северо-западного побережья Камчатки ( Jochelson , 1928. Pl. 19; Кренке , 2002). В долине р. Камчатки наша находка вторая после находки единичных фрагментов на стоянке Ушки-5 ( Пон-кратова , 2013). По-видимому, население, создавшее стоянки на озере Накша, было носителем новой для долины р. Камчатки традиции, изготовляло керамику с отпечатками ткани на поверхности. Эта традиция имеет корни на побережье Охотского моря на севере Камчатки и далее на материке.

Весьма вероятно, что «усадьбы» на берегу озера Накша можно идентифицировать с поселением «подострожного» (имеется в виду Нижнекамчатский острог, располагавшийся первоначально на территории пос. Ключи) ительмена Кашея Хо-бинова. Его имя имело варианты написания в русских документах расследования ительменского восстания 1731 г. – Кашка, Наиша, Накша ( Зуев , 2007. С. 136).

Детальная тахеометрическая съемка «усадеб» на стоянке Накша 1 (рис. 6) показала, что они имеют сложную структуру: в обваловке с восточной стороны имелось три прохода; центр подпрямоугольной площади, ограниченной земляным валиком и рвом, занимала крупная жилищная западина, несколько более мелких ям неизвестного назначения располагались ближе к периферии. Еще одна крупная западина находилась, как правило, в углу «усадьбы».

В археологической литературе такие объекты обычно называют городищами ( Диков , 1977; Пономаренко , 2014. С. 200). На наш взгляд, для расположенных близко друг от друга синхронных укрепленных усадеб, входивших в один «поселок», этот термин не вполне адекватен. Важно подчеркнуть, что в долине нижнего течения р. Камчатки уже выявлена целая серия таких объектов. Наиболее значительная серия – в устье р. Ажабачьей. Напротив этого обширного поселения аборигенов (рис. 8, 3 ), насчитывавшего до восьми «усадеб» и многие сотни ям (протяженность поселения вдоль кромки берега реки до 800 м), был основан в середине XVIII в. город Нижнекамчатск (рис. 8, 3 ). Площади русского уездного города, где проживало до 1000 человек, и аборигенного поселка сопоставимы. К усадьбам примыкают целые «поля» ям, о функциональном назначении которых можно пока лишь гадать. Современные методики дистанционного зондирования позволяют очень точно картировать подобные объекты и получить их различные количественные характеристики. Это, безусловно, является неотложной задачей будущих работ. Археологические исследования позволят установить тип культуры, а тефрохронологическое датирование – установить время ее существования.

Выводы

Полученные данные позволяют предложить гипотезу о том, что обитание человека в долине реки Камчатки между активными вулканами Ключевская сопка и Шивелуч было дискретным во времени. Периоды обитания сменялись длительными «паузами». Можно допустить, что причинами этих «пауз» были экстремальные явления.

Ранний горизонт обитания людей представлен слоями стоянок Ключи 1 и 2 и может быть датирован в интервале 3000–5000 14С лет назад. Люди пришли сюда много позже катастрофического пеплопада, связанного с извержением вулкана Хангар 6900 14С лет назад и уже после крупного извержения Ключевского вулкана 5900 14С лет назад. Многочисленные столбовые ямы на стоянках, насыщенность культурного слоя артефактами указывают на постоянный характер обитания. Преобладание в инвентаре изделий из местного дацита указывает на «малоподвижность» этого населения, ограниченность радиуса его связей.

При этом можно утверждать, что пеплопад, связанный с кальдерообразующим извержением вулкана Ксудач 1800 14C лет назад, выпал на уже пустое, брошенное человеком место. Что было причиной ухода населения из района исследований, можно только предполагать.

В связи с этим весьма интересны данные, согласно которым ( Pendea еt al. , 2016) население нижнего течения р. Камчатка именно в это время сконцентрировалось в ее дельте.

Спустя длительный промежуток времени, примерно в XI–XII вв. н. э., район опять интенсивно заселяется, о чем свидетельствуют данные исследований стоянок на озере Накша. В качестве гипотезы можно предполагать, что колонизация шла по долине р. Еловки, верховья которой выходят к верховьям р. Тигиль. Этот путь на побережье Охотского моря существовал до недавнего времени. Кашей Хобинов, или Накша, предположительно, проживавший в исследованном нами урочище, имел родственников именно по р. Еловка, выше по течению ( Зуев , 2007. С. 136–137). Находка на стоянке Накша 1 текстильной керамики, типичной для северо-западного побережья Камчатки, является подтверждением этого предположения.

Судя по густой заселенности района в период конца XVII – первой половины XVIII в. (это следует в первую очередь из исторических источников, а также данных археологических разведок), весьма существенные пеплопады типа Ш1 не являлись катастрофичными для людей. Определение порога допустимости вулканического воздействия, выяснение того, при каких условиях поселенческая система вынуждена была трансформироваться, – задача будущих исследований.

Авторы хотят особо отметить, что, судя по археологическим данным, аборигенное население долины р. Камчатки было весьма значительным, и отчеты покорителя полуострова Владимира Атласова (он отметил наличие 160 обитаемых поселков-острогов от устья р. Еловки до устья р. Камчатки (Колониальная политика…, 1935. С. 32)) не были «похвальбой». Одной из важнейших задач является определение истинных масштабов этого населения. Даже невооруженным глазом на простейших материалах дистанционного зондирования в местах предполагаемого расселения можно дешифрировать антропогенные объекты (рис. 8), сколько таких объектов, как и в каких ландшафтных условиях они размещены, каковы размеры поселений и стоянок, время их существования – все это важнейшие вопросы археологии и истории коренного населения Камчатки. Выполненная авторами тахеометрическая сьемка позволяет создать базу образов «типовых жилищ» для машинного обучения и автоматической дешифровки снимков. Применение более совершенных методов сьемки, таких как ЛИДАР (Lidar) или спутниковых радаров двойной поляризации в сопряжении с мульти-спектральной сьемкой позволит достаточно уверенно распознать следы построек в связи с малой интенсивностью использования территории и незначительными ландшафтными антропогенными преобразованиями. Такая работа даст возможность пролить свет на масштабы и структуру расселения аборигенного населения в малоизученных и труднодоступных районах Камчатки, а в сопряжении с тефрохронологическими исследованиями даст возможность создать масштабную «стратиграфию заселения» Камчатки и, возможно, получить дополнительную информацию о различиях в укладе жизни и мощности разных волн заселения Камчатского полуострова.

Список литературы Археолого-тефрохронологические исследования в районе Ключевской группы вулканов (Камчатка, Россия)

- Диков Н. Н., 1977. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней Колымы. Азия на стыке с Америкой в древности. М.: Наука. 392 с.

- Диков Н. Н., 1979. Древние культуры северо-восточной Азии. М.: Наука. 352 с.

- Дикова Т. М., 1983. Археология Южной Камчатки в связи с проблемой расселения айнов. М.: Наука. 232 с.

- Зуев А. С., 2007. Камчатский бунт 1731 г.: из истории русско-ительменских отношений//Вопросы истории Камчатки. Вып. 3. Петропавловск-Камчатский: Изд-во Камчатского гос. технического ун-та. С. 108-191.

- Колониальная политика царизма на Камчатке и Чукотке в XVIII в.: сб. архивных мат-лов. Ленинград: Изд-во Ин-та народов Севера, 1935. 212 с.

- Кренке Н. А., 2002. Археологические древности Коврана//Краеведческие записки Камчатского областного краеведческого музея. Вып. 12. Петропавловск-Камчатский: Камчатский обл. краевед. музей. С. 68-134.

- Кренке Н. А., Леонова Е. В., Мелекесцев И. В., Певзнер М. М., 2011. Новые данные по стРАтигРАфии Ушковских стоянок в долине р. Камчатка//РА. № 3. С. 14-24.

- Кренке Н. А., Сулержицкий Л. Д., 2002. Раскопки стоянок Ковран 27 и 32 и создание шкалы радиоуглеродных датировок для памятников долины реки Ковран на Камчатке//АО 2001 г. М.: ИА РАН. С. 435-438.

- Певзнер М. М., 2015. Голоценовый вулканизм Срединного хребта Камчатки = Holocene volcanism of Sredinny Range, Kamchatka//Труды Геологического института. Вып. 608. М.: ГЕОС. С. 127-134.

- Понкратова И. Ю., 2013. Традиционная посуда древнего населения п-ова Камчатка: условия формирования и развития//Интеграция археологических и этнографических исследований: сб. науч. тр.: в 2 т. Т. 1. Иркутск: Изд-во ИрГТУ. С. 233-238.

- Пономаренко А. К., 1997. Отчет об археологических разведках в долине р. Камчатки от г. Ключи до Нижне-Камчатска, на оз. Ажабачьем и в долине р. Ажабачьей, произведенных археологическим отрядом Камчатского областного краеведческого музея летом 1996 года//Архив автора.

- Пономаренко А. К., 2000. Древняя культура ительменов Камчатки. Петропавловск-Камчатский: М. И. Романенко. 312 с.

- Пономаренко А. К., 2014. Тарьинская культура неолита Камчатки. Владивосток: Дальневосточный федеральный ун-т. 254 с.

- Пономаренко А. К., Базанова Л. И., Брайцева О. А., Мелекесцев И. В., 2002. Новая ранненеолитическая стоянка в долине реки Авача на Камчатке//Краеведческие записки Камчатского областного краеведческого музея. Вып. 12. Петропавловск-Камчатский: Камчатский обл. краевед. музей. 228 с.

- Пташинский А. В., 2012. Новые микропластинчатые комплексы периода финального палеолита на Камчатке//Вестник камчатской региональной ассоциации «Учебно-научный центр» (КРАУНЦ). Гуманитарные науки. № 1. С. 48-68.

- Слободин С. Б., 2001. Верхняя Колыма и Континентальное Приохотье в эпоху неолита и раннего металла. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН. 202 с.

- Bazanova L. I., Pevzner M. M., 2001. Khangar. One More Active Volcano in Kamchatka//Transactions (Doklady) of the Russian Academy of Sciences, Earth Sciences. Vol. 377A, March-April. P. 307-310.

- Braitseva O. A., Litasova S. N., Ponomarenko A. K., 1987. Application of tephrochronological method for dating of the key archaeological site in Eastern Kamchatka//Volcanology and seismology. Vol. 5. No. 5. P. 507-514.

- Braitseva O. A., Melekestsev I. V., Ponomareva V. V., Sulerzhitsky L. D., 1995. The ages of calderas, large explosive craters and active volcanoes in the Kuril-Kamchatka region, Russia//Bull. Volcanol. Vol. 57. No. 6. P. 383-402.

- Braitseva O. A., Melekestsev I. V., Sulerzhitskii L. D., 2005. New Data on the Pleistocene Deposits Age in the Central Kamchatka Depression//Stratigraphy and Geological Correlation. Vol. 13. No. 1. Р. 99-107.

- Braitseva O. A., Ponomareva V. V., Sulerzhitsky L. D., Bailey J.,1997. Holocene key-marker tephra layers in Kamchatka, Russia//Quaternary Research. Vol. 47. P. 125-139.

- Braitseva O. A., Sulerzhitskii L. D., Litasova S. N., Grebzdy E. I., 1988. Radiocarbon dates of Holocene soil-pyroclastic covers of Klyuchevskoy group of volcanoes//Volcanology and seismology. Vol. 6. P. 317-325.

- Jochelson W., 1928. Archaeological Invstigations in Kamchatka. Washington: Carnegie Institution of Washington. 82 p.

- Lowe D. J., 2011.Tephrochronology and its application: A review//Quaternary Geochronology. Vol. 6. Iss. 2. P. 107-153.

- Pendea I. F., Harmsen H., Keeler D., Zubrow E. B. W., Korosec G., Ruhl E., Ponkratova I., Hulse E., 2016. Prehistoric human responses to volcanic tephra fall events in the Ust-Kamchatsk region, Kamchatka Peninsula (Kamchatsky Krai, Russian Federation) during the middle to late Holocene (6000-500 cal BP)//Quaternary International. Vol. 394. P. 51-68.

- Ponomareva V., Portnyagin M., Derkachev A., et al., 2013. Early Holocene M~6 explosive eruption from Plosky volcanic massif (Kamchatka) and its tephra as a link between terrestrial and marine paleoenvironmental records//International Journal of Earth Sciences. Vol. 102. No. 6. P. 1673-1699.

- Ponomareva V., Portnyagin M., Pevzner et al., 2015. Tephra from andesitic Shiveluch volcano, Kamchatka, NW Pacific: chronology of explosive eruptions and geochemical fingerprinting of volcanic glass//International Journal of Earth Sciences. Vol. 104. Iss. 5. Р. 1459-1482.