Археозоологические исследования Мытного дво-ра Екатеринбурга XVIII‒XIX веков

Автор: Рассадников А.Ю.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология и этнология

Статья в выпуске: 1 (68), 2025 года.

Бесплатный доступ

Обсуждаются результаты археозоологических исследований культурного слоя г. Екатеринбурга на участке, примыкающем к современному Мытному двору. Материалы работы характеризуют период со второй половины XVIII до конца XIX в. Для исследования костей домашнего скота, которые составляют основу коллекции, были применены общепринятые археозоологические методики. Результаты исследования демонстрируют, что анализируемые материалы с большой степенью вероятности являются отражением обширных поставок скота из степных районов для мясной торговли Екатеринбурга и отходами от ее функционирования. Говядина являлась основным видом мяса, которое потреблялось горожанами. Анализ биологических параметров скота показывает, что на мясной рынок города поступал в основном взрослый и старый скот. В продажу поступало мясо коров, быков и волов. Кости волов являются основным компонентом комплекса костей крупного рогатого скота, у которого возможно провести подобное определение. Большинство изменений на костях животных абсолютно типичны для домашнего скота и имеют возрастной характер. Не исключено, что некоторые кости быков и волов могут происходить от рабочих животных. Находка костяного конька и другие костяные предметы в совокупности с отсутствием традиционных для городов Урала бабок могут отражать более высокий статус людей, проживавших в этой части города. Характерными чертами археозоологических коллекций торговых зон городов Урала и Сибири XVIII‒XIX вв. могут быть высокие показатели неопределимых костей, фрагментов стенок трубчатых костей и рогов скота.

Археозоология, Новое время, культурный слой Екатеринбурга, торговля, костяной конек, археозоология, Новое время, культурный слой Екатеринбурга, торговля, костяной конек

Короткий адрес: https://sciup.org/147247321

IDR: 147247321 | УДК: 902.2(470.5)”17/19” | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-1-93-105

Текст научной статьи Археозоологические исследования Мытного дво-ра Екатеринбурга XVIII‒XIX веков

Обилие спасательных археологических раскопок в исторической части Екатеринбурга в последние десятилетия привело к накоплению большого объема различных категорий источников, характеризующих историю города середины XVIII ‒ начала XX в. Далеко не все раскопки спустя даже продолжительное время имеют публикации по итогам обработки их материалов. Наиболее массовой и в то же время изученной категорией источников традиционно являются кости домашнего скота [ Бачура , Лобанова , 2017; Рассадников , 2019, 2020, 2023; Кисагулов , Косинцев , 2023]. В таких условиях самой логичной стратегией построения статьи и ее целью видится краткое рассмотрение базовых параметров археозоологической коллекции с акцентом на слабоосвещенные аспекты, а также попытка интерпретации полученных данных с учетом не только археозоологического анализа, но и источников по истории Екатеринбурга.

Статья посвящена итогам исследования археозоологических материалов, которые были получены в ходе охранных раскопок в г. Екатеринбурге на углу улиц Малышева и 8 Марта в 2021 г. Северная часть раскопа фактически примыкает к южной части торговых рядов «Мыт-

ный двор» (ул. 8 Марта, 8д), что и послужило основанием для обозначения археозоологической коллекции как Мытный двор.

Материалы и методика

Остеологическая коллекция Мытного двора насчитывает 6316 костей, которые получены из раскопа площадью 555 м2 (Археологические раскопки…, 2021, с. 2). Кости птиц и рыб не рассматриваются в работе. По разным причинам хронологическое разделение материалов (вторая половина XVIII и XIX вв.) не представляется возможным. Весь массив археозоологических данных в этой статье рассматривается как единый комплекс, который преимущественно характеризует историю г. Екатеринбурга со второй половины XVIII, весь XIX и рубеж XIX‒XX вв.

Измерение костей велось по методике A. Vonden Driesch [ Vonden Driesch , 1976]. Примерный возраст копытных определялся по состоянию зубной системы и эпифизов [ Silver , 1969], а также степени стертости зубов [ Grant , 1982; Hambleton , 1998]. Для метаподий крупного рогатого скота (КРС) был применен метод определения примерного возрастного диапазона с помощью рентгенографии [ Telldahl , 2015]. Выявление костей волов произведено на основании размеров метаподий и ряда индексов [ Цалкин , 1960]. Фиксация и интерпретация патологических изменений осуществлялись на основании палеопатологических работ [ Bartosiewicz et al., 1997; Thomas , Johannsen , 2011; Rassadnikov , 2021, 2022].

Результаты

Общая характеристика археозоологического материала и остеологический спектр. Подавляющая часть костей имеет отличную степень естественной сохранности (табл. S1; все таблицы и рисунки, чья нумерация начинается с S, можно найти в дополнительных материалах к статье: ; там же содержатся все первичные данные). Присутствует несколько роговых чехлов КРС, которые крайне редко можно встретить в археологических материалах. В коллекции относительно много фрагментов диафизов трубчатых и в целом не определимых до вида костей. Их общее количество составляет почти 35 % (табл. 1). Большая часть комплекса определимых до вида костей принадлежит КРС. Все остальные виды домашних копытных значительно уступают ему по количеству костей. Домашние животные не из числа копытных представлены костями собаки и кошки. Дикие животные представлены только одной первой фалангой северного оленя (см. табл. 1). Довольно необычной выглядит находка двух раковин пресноводного моллюска. Комплексы костей крупного и мелкого рогатого скота (МРС) представлены практически полным набором элементов скелета. У остальных видов домашних животных многих элементов скелета не хватает (табл. S3). Почти половина костей КРС представлена фрагментами позвонков и ребер, остальные отделы скелета – примерно в равной доле. В комплексе костей МРС превалируют кости головы, позвонков и ребер. Практически нет костей нижних частей ног (табл. S5). Отдельной и яркой особенностью коллекции является скопление рогов МРС на участке 5 (рис. S37‒190). Треть рогов происходит от коз, остальная часть ‒ от овец.

Биологические характеристики домашнего скота. Наиболее представительные данные о возрасте скота на основании состояния зубной системы (последовательность прорезывания зубов) получены только для КРС. Они свидетельствуют о том, что лишь 5 % костей происходят от особей не старше 2‒2,5 лет (табл. 2). Для оценки возраста по степени стертости жевательной поверхности зубов доступно небольшое количество нижних челюстей. Присутствуют практически все основные возрастные группы, среди которых половину составляют челюсти молодого взрослого скота (3‒3,5 года) (см. табл. 2).

Довольно обширный массив данных о возрасте скота получен на основании состояния эпифизов костей. У КРС только 16 % костей происходят от животных старше 5 лет, у МРС доля таких особей немного выше (табл. 3). В серии костей, у которых эпифизы прирастают в возрасте 0,5‒1 года (МРС) и 1‒1,5 года (КРС), почти все они происходят от скота, который старше этих возрастных диапазонов. В серии костей, у которых эпифизы прирастают в 2‒3 года, две трети происходят от КРС, который был забит после наступления этого возраста. Серия костей, которая характеризует возрастной диапазон 3‒4 года, свидетельствует о том, что у КРС две трети костей происходит от животных, не достигших этого возраста (см. табл. 3). Все данные по возрасту скота на основании состояния эпифизов доступны в дополнительных материалах (табл. S17‒26). Выявлен также относительно заметный комплекс костей от телят (возраст в районе полугода), который в основном представлен костями посткраниального скелета.

Рентген метаподий позволил установить примерные возрастные диапазоны для коров и быков с волами. Основное количество метаподий коров происходит от особей в возрастных диапазонах 3‒4 и 4‒8 лет. Выявлено две кости от старых коров (табл. 4). Метаподии от быков и волов также в основном происходят от животных в возрасте 3‒4 и 4‒8 лет. В отличие от коров, кости быков и волов выявлены во всех возможных возрастных диапазонах. Зафиксирована одна кость от быка в возрасте 15 лет и старше (см. табл. 4).

Таблица 1

Соотношение видов животных из раскопок Мытного двора

|

Вид животного и категории материала |

Кол-во, шт. |

% |

|

Крупный рогатый скот ( Bos taurus ) |

2700 |

42,7 |

|

Овца ( Ovis aries ) |

284 |

4,4 |

|

Коза ( Capra hircus ) |

91 |

1,4 |

|

Мелкий рогатый скот (без определимых костей овцы и козы) |

700 |

11,0 |

|

Лошадь ( Equus caballus ) |

18 |

0,2 |

|

Свинья ( Sus scrofa d .) |

98 |

1,5 |

|

Собака ( Canis familiaris ) |

10 |

0,1 |

|

Кошка ( Felis catus ) |

47 |

0,7 |

|

Крыса ( Rattus norvegicus ) |

1 |

0,01 |

|

Северный олень ( Rangifer tarandus ) |

1 |

0,01 |

|

Неопределимые кости (размерный класс КРС) |

2032 |

32,1 |

|

Неопределимые кости (размерный класс МРС) |

163 |

2,5 |

|

Неопределимые кости (кости млекопитающих без размерного класса) |

3 |

0,04 |

|

Кости грызунов без видового определения |

6 |

0,09 |

|

Птица (без видового определения) |

149 |

2,3 |

|

Рыба (без видового определения) |

11 |

0,1 |

|

Раковины обыкновенной перловицы ( Unio pictorum ) |

2 |

0,03 |

|

Всего костей, NISP |

6316 |

|

|

Всего домашних видов |

3949 |

62,5 |

|

Всего домашних копытных |

3891 |

61,6 |

|

Всего диких видов |

1 |

0,01 |

|

Всего неопределимых костей (только кости копытных) |

2198 |

34,8 |

Таблица 2

Возрастные особенности КРС и МРС по состоянию зубной системы и степени стертости зубов из раскопок Мытного двора

|

Состояние зубной системы |

Возраст |

Количество, шт |

% |

|

|

М Р С |

М3 есть |

Старше 24 месяцев |

10 |

52,6 |

|

М2 есть, нет М3 |

12‒24 месяцев |

8 |

42,1 |

|

|

М1 есть, нет М2 |

3‒12 месяцев |

1 |

5,2 |

|

|

Нет М1 |

До 3 месяцев |

0 |

0 |

|

|

Всего образцов |

19 |

|||

|

К |

Нет М1 |

До 6 месяцев |

3 |

2,5 |

|

М1 есть, нет М2 |

6‒18 месяцев |

2 |

1,6 |

|

|

М2 есть, нет М3 |

18-28 месяцев |

3 |

2,5 |

|

|

Р С |

М3 есть |

Старше 28 месяцев |

103 |

71,0 |

|

‒ |

30‒36 месяцев |

1 |

0,8 |

|

|

— |

Молодой взрослый |

6 |

5,0 |

|

|

‒ |

Взрослый |

4 |

3,3 |

|

|

— |

Старый |

0 |

0 |

|

|

‒ |

Очень старый |

5 |

4,2 |

|

|

Всего образцов |

127 |

|||

Таблица 3

Процентное соотношение возрастных групп КРС и МРС на основании состояния эпифизов из раскопок Мытного двора

|

Возрастной диапазон срастания эпифизов, лет |

Всего костей, шт. |

Эпифиз прирос, % |

Эпифиз не прирос, % |

|

|

К Р С |

1‒1,5 |

187 |

94,1 |

5,9 |

|

2‒3 |

165 |

64,2 |

35,8 |

|

|

3‒4 |

168 |

38,0 |

62,0 |

|

|

5 |

336 |

16,0 |

84,0 |

|

|

М Р С |

0,5‒1 |

75 |

98,6 |

1,4 |

|

1,5‒2 |

52 |

42,3 |

57,7 |

|

|

3‒3,5 |

57 |

26,3 |

73,7 |

|

|

5 |

87 |

26,4 |

73,6 |

|

Таблица 4

Процентное соотношение возрастных групп КРС по данным рентгена метаподий из раскопок Мытного двора

|

Коровы |

Быки/волы |

||||||||

|

2‒3 года |

3‒4 года |

4‒8 лет |

8‒14 лет |

15 и старше |

2‒3 года |

3‒4 года |

4‒8 лет |

8‒14 лет |

15 и старше |

|

‒ |

6,3 |

7,9 |

3,1 |

‒ |

4,7 |

31,7 |

34,9 |

9,5 |

1,5 |

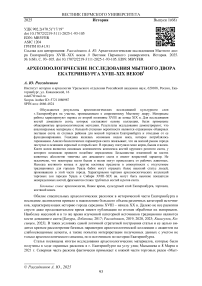

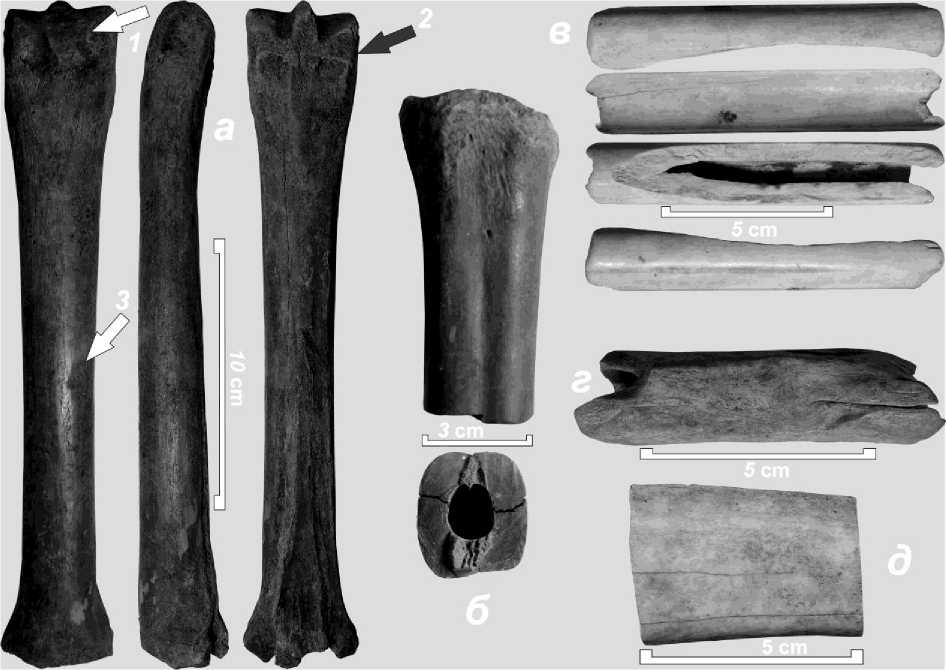

Относительно низкая степень фрагментации и отличный уровень сохранности костей позволили получить большой массив данных о размерах костей скота. Для многих костей КРС, пригодных для измерений, уверенно определяется пол. Выборка костей КРС в основном происходит от быков или волов. Малая часть костей принадлежит коровам. Следует отметить, что в комплексе костей КРС присутствуют единичные кости как от очень мелких коров, так и от крупных и массивных быков или волов. Наиболее важным и интересным моментом при анализе размеров скота является вопрос наличия волов в выборке костей КРС. Определение принадлежности костей волам возможно только на основании размеров метаподий. Традиционной проблемой в этом вопросе для материалов культурного слоя городов Урала является разрушение верхнего сустава (рис. 1, а‒г ). Это автоматически делает невозможным вычисление ряда индексов, в том числе определение принадлежности кости волу. Для того, чтобы не терять такой возможности, было решено добавить условные 5‒6 мм к длине таких метаподий. Комплекс метаподий, которые могут принадлежать быкам или волам, практически полностью происходит от волов. Выявлены единичные метаподии от быков. Данных по размерам костей остальных видов домашнего скота сравнительно мало для подробного обсуждения.

Патологические изменения костей домашнего скота. Отличная степень сохранности костей позволила зафиксировать довольно большое количество возрастных и патологических изменений на них. Выявлено 253 кости с различными изменениями. Общее количество изменений существенно выше, так как часть костей имеет сразу несколько патологий. Патологические изменения не выявлены только на костях птиц, кошек и собак.

Зубочелюстные патологии. Патологий зубной системы очень мало. У КРС выявлен фрагмент нижней челюсти с преждевременно стертыми первым моляром и последним премоляром. У МРС выявлено два случая неправильного прикуса и смещения зубов.

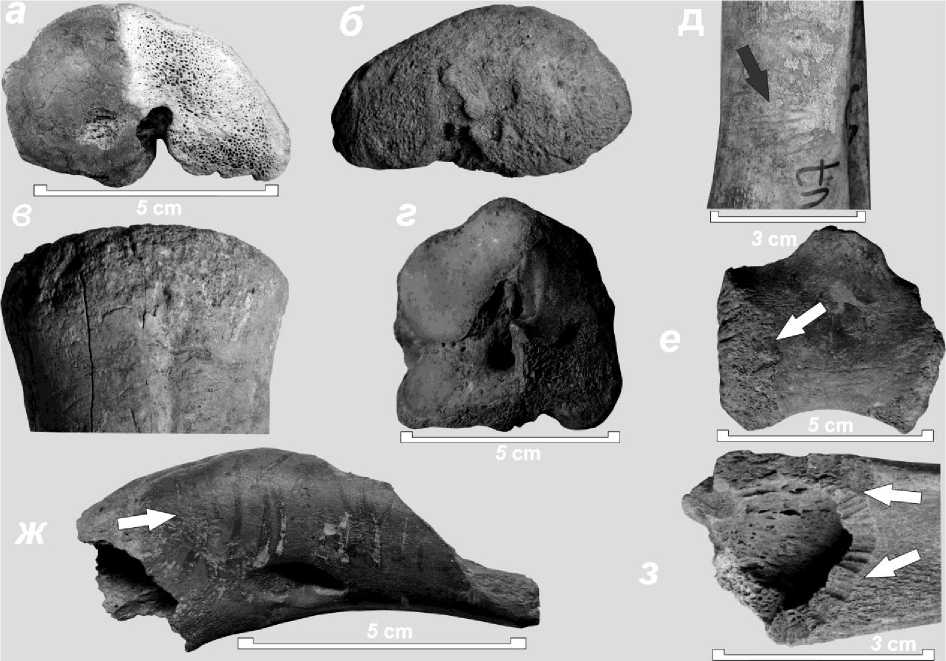

Аномалии развития. Зафиксированы только на костях КРС. Выявлен фрагмент парной нижней челюсти с деформацией срастания диастем. На другом фрагменте нижней челюсти зафиксировано питательное отверстие с противоположной стороны. Отмечен также один деформированный («вздутый») верхний премоляр КРС. Довольно уникальными и интересными выглядят три фрагмента задней стенки черепов КРС с перфорациями (сквозное отверстие). В одном случае наблюдается сразу два отверстия (рис. 2, б‒г ). Один такой фрагмент черепа достоверно происходит от рогатой особи быка или вола.

Свидетельства инфекционных и воспалительных процессов. На одной пясти от вола в возрасте 2‒3 лет зафиксированы наросты воспалительного характера.

Группа травматических повреждений. Выявлено три фрагмента ребер КРС со следами двух не до конца сросшихся переломов и одним полностью сросшимся переломом (обширная костная мозоль).

Суставные патологии: дегенеративные изменения. Выявлено три фрагмента тазовой кости КРС со свидетельствами эбурнеации. Точно такие же дегенеративные изменения зафиксированы на первой фаланге северного оленя и двух пястных костях КРС (см. рис. 2, а , д ). Пясти происходят от коровы и вола в возрастном диапазоне 8‒14 лет. Дегенеративные поражения зафиксированы на нижней суставной поверхности метаподий.

Суставные патологии: анкилоз костей. На одной центротарзальной кости КРС зафиксировано срастание с промежуточной костью заплюсны. На другой такой же кости быка/вола выявлены выраженные остеофиты, которые являются предвестником анкилоза. На верхнем суставе одной плюсны вола в возрасте 4‒8 лет зафиксированы выраженные остеофиты, которые также, скорее всего, могут быть свидетельством начала срастания с центральной костью заплюсны.

Суставные патологии: липпинг суставной поверхности. Деформация и расширение суставной поверхности (липпинг) являются вторым по количеству изменением после депрессий суставной поверхности. Липпинг выявлен на лопатках, метаподиях и фалангах КРС. В подавляющем большинстве случаев зафиксированы его незначительные проявления (2-я стадия). Липпинг верхнего сустава 3-й стадии (выраженный) выявлен в основном только на вторых фалангах быков/волов.

Дистальный липпинг 4-й стадии развития (максимальная стадия развития) обнаружен на двух плюснах и одной пясти коровы (см. рис. 2, а ), вола и быка (см. рис. 2, е ) в возрастном диапазоне 8-14 лет. В одном случае он зафиксирован на плюсне коровы в возрасте 8-14 лет, соотносится с дегенеративным поражением этого же сустава.

Суставные патологии: остеофиты и экзостозы. На верхнем суставе пяточных костей КРС и МРС выявлены экзостозы 2 и 3-й стадий развития. Незначительные и выраженные остеофиты нижнего сустава в основном зафиксированы на метаподиях быков, быков/волов и волов в возрастном диапазоне 4‒8 и 8‒14 лет. Незначительные остеофиты нижнего сустава также выявлены на первых фалангах быков/волов, в единичных случаях они зафиксированы в 3-й стадии.

Суставные патологии: дефекты суставной поверхности. Различные депрессии и дефекты суставной поверхности являются наиболее многочисленной зафиксированной патологией (104 депрессии разных типов и 33 дефекта группы Laesio circumscripta tali ). Большинство депрессий зафиксировано на костях КРС, дефекты группы Laesio circumscripta tali выявлены в основном на костях МРС.

Суставные патологии: остеохондротические дефекты суставной поверхности. Традиционными элементами скелета скота, на которых зафиксированы различные типы депрессий, являются лопатка КРС (неизвестный тип депрессий, зачастую в виде обширного отверстия), неизвестный тип депрессии нижней суставной поверхности лучевой кости КРС, таранная КРС

(депрессия 2-го типа на нижнем суставе), неизвестный тип депрессии верхней суставной поверхности и депрессия 2-го типа нижней суставной поверхности метаподий КРС, депрессия 2го типа нижней суставной поверхности первых и вторых фаланг, а также депрессия 3-го типа третьей фаланги КРС.

Суставные патологии: дефекты суставной поверхности типа Laesio circumscripta tali. Изменения из этого семейства патологий зафиксированы на таранных и плечевых костях овцы и МРС. На обоих элементах скелета выявлены все стадии развития, из которых в основном превалирует 2-я (плечевая кость) и 4-я стадии развития заболевания (таранная кость).

Другие изменения. Помимо патологий, которые можно классифицировать по вышеперечисленным группам, выявлено небольшое количество изменений, которые заслуживают отдельного обсуждения. Практически все такие случаи зафиксированы на метаподиях КРС. На двух пястных костях волов в возрасте 4‒8 лет выявлена выраженная асимметрия между суставными блоками нижнего сустава. Еще на двух пястных костях волов такого же возраста обнаружены выраженное искривление нижнего конца (неперпендикулярность оси нижнего суставного блока оси кости) и крайне выраженная «скрученность». Это выражается в том, что верхний и нижний сустав находятся в разных плоскостях, что не совсем типично для КРС, который не используется для работ. Довольно интересной находкой является фрагмент рога КРС с очень слабовыраженной вмятиной (депрессией). Одним из вариантов объяснения депрессии может быть использование средств управления животными, которые крепятся к рогам.

Рис. 1. Модификационные изменения костей скота из раскопок Мытного двора: а‒г – примеры разрушенного верхнего сустава метаподий КРС; а‒в – пястные кости; г – плюсневая кость; д – предположительно свидетельства остеофагии (обратите внимание на поперечные волнистые бороздки); е – модификация неясного происхождения на примере грудного позвонка КРС с содранными участками; ж – модификация неясного происхождения на примере фрагмента нижней челюсти КРС (возможно, следы от клюва птиц-падальщиков); з – фрагмент лучевой кости МРС со следами погрыза крысами

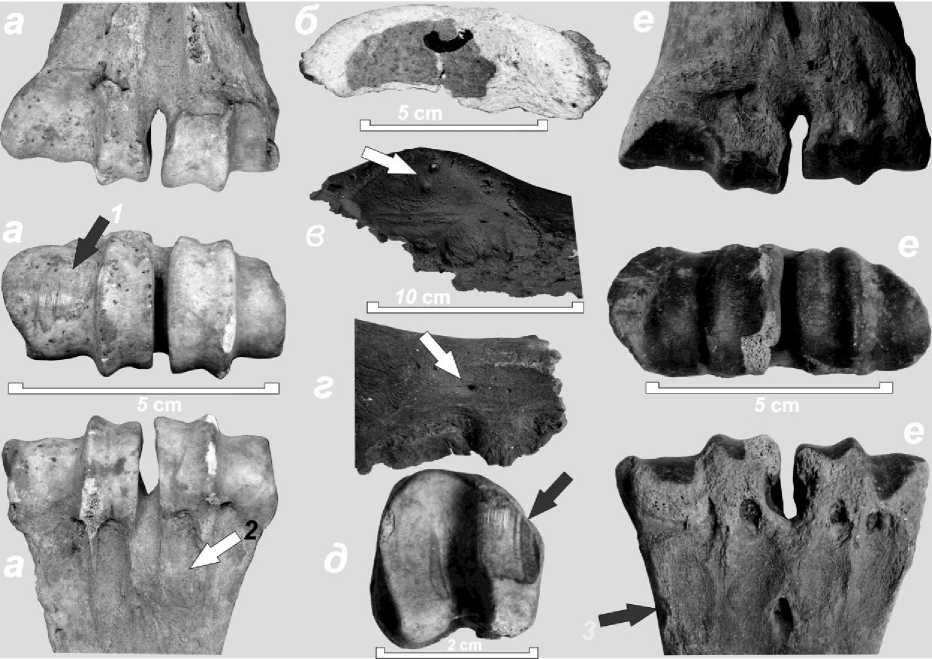

Модификационные изменения костей и костяные изделия. Основным видов воздействия на кости из раскопок Мытного двора является рубка; в связи с этим наиболее распространены связанные с ней повреждения в виде зарубок и насечек (табл. 5). Присутствует комплекс метаподий КРС, у которых наблюдаются следы определенного термического воздействия на верхний сустав. В ряде случае на разрушенной суставной поверхности присутствуют почернения, которые могут быть связаны с непрямым воздействием высокой температуры (см. рис. 1, а‒г ; табл. 5). Коллекция костяных изделий представлена коньком из плюсны лошади (рис. 3, а ) и несколькими рукоятями для каких-либо инструментов (см. рис. 3, в ‒ г ). Костяной конек имеет следы использования, но не имеет отверстий, с помощью которых происходит крепление конька к обуви.

Рис. 2. Патологические изменения костей животных из раскопок Мытного двора: а – плюсна коровы с липпингом 4-й стадии и эбурнеацией ( 1 – участок с эбурнеацией; 2 – выраженные экзостозы на пальмарной стороне), кость № м23; б‒г – фрагменты задних стенок черепов КРС с перфорациями; д – первая фаланга северного оленя с эбурнеацией верхней суставной поверхности; е – пясть быка с липпингом 4-й стадии ( 3 – выраженные экзостозы и депрессии на паль-марной стороне), кость № v166

Выявлено также несколько костей с отверстиями, ровными спилами и множественными насечками (см. рис. 3, б , д ). Основным видом воздействия на кости со стороны животных является погрыз собакой (см. табл. 5). Довольно интересным видом модификаций являются следы погрызов крысами (см. рис. 3, з ) и предположительно копытными (остеофагия КРС, см. рис. 3, д ). Ряд костей из группы модификаций неясного происхождения имеют на своей поверхности перпендикулярные оси кости насечки, которые предположительно могли быть оставлены клювом птиц (см. рис. 3, ж ). Остальные кости из этой группы представлены фрагментами с различными залощенностями поверхности и сколов, а также содранностями костного вещества (см. рис. 3, е ). В целом чуть больше 80 % костей коллекции имеют следы различного воздействия.

Таблица 5

Соотношение различных видов модифицированных костей из раскопок Мытного двора

Рис. 3. Костяные предметы из раскопок Мытного двора: а – костяной конек из плюсневой кости лошади (1, 2 – подработка нижнего сустава; 3 – залощенность стенки); б – ровный спил на плюсневой кости КРС (предположительно заготовка для какого-либо предмета); в – предполо- жительно фрагмент рукоятки из плюсневой кости КРС; г – предположительно заготовка рукояти из трубчатой кости скота; д – фрагмент ребра КРС с абсолютно ровными срезами/спилами

Обсуждение

Одним из самых важных моментов при обсуждении результатов археозоологических исследований материалов из раскопок культурного слоя Екатеринбурга является вопрос о том, отражением чего и каких процессов могут являться анализируемые кости животных. Угол улиц 8 Марта (ранее Уктусская) и Малышева (ранее Покровский проспект) относится к району Купецкой слободы, которая располагалась за пределами южных стен крепости, в том числе затрагивала улицу Уктусскую. Данный участок города освоен с конца первой половины XVIII в. (Археологические раскопки…, 2021, с. 14). В районе раскопок располагались Главная торговая площадь и большой толкучий рынок. Со второй половины XIX в. непосредственно вблизи места раскопок функционировал Мытный двор. Часть площади раскопа с конца XIX в. была занята зданием, принадлежащим городскому голове Кунгура и купцу 1-й гильдии М. И. Грибуши-ну. Практически все время на этом участке города размещались различные торговые сооружения (Там же). Основными направлениями торговли Главной торговой площади и Мытного двора были мясная продукция, бакалейные товары, чай, сахар, кофе и мануфактурные товары. Там работали съестные лавки [ Конев , 1889, с. 303‒304]. Причем мясные лавки располагались именно в южной части Мытного двора, которая примыкает к месту раскопок. В данном районе большинство домов принадлежало купцам, и во многих из них располагались пивные, трактиры, ренсковые погреба и лавки, в которых торговали крупой, булочными, кондитерскими и мелочными изделиями [Там же, с. 226‒234, 303‒313]. Данный участок Екатеринбурга со второй половины XVIII в. и на всем протяжении XIX в. фактически является торговой зоной города, и мясная торговля являлась одним из основных ее направлений.

Еще одной интересной и важной чертой истории Екатеринбурга XIX в., которая важна для понимания этиологии происхождения костей скота, является то, что город потреблял скот, разводимый не его жителями. Огромные объемы скота для мясного рынка и нужд больших масштабов салотопенной промышленности поставлялись в большей степени из степных районов и в меньшей степени из деревенской округи. Перегон скота из южных губерний в Екатеринбург является хорошо известным фактом [ Мозель , 1864, с. 75, 152]. У жителей Екатеринбурга в XIX в. был личный скот, и для него устраивался организованный выпас на окраинах города. Согласно данным в 1880-е гг. у екатеринбуржцев было 7300 голов скота, из которых половина была представлена лошадьми [ Конев , 1889, с. 89]. Остальную часть в основном составлял КРС, и только 5 % ‒ овцы и козы. Следует учитывать, что часть поголовья крупного рогатого скота должна была быть представлена маточным поголовьем и не могла использоваться ни для продажи, ни для забоя. Очевидно, что столь малое количество скота не могло удовлетворить потребности в мясе крупного города и нужды салотопенной промышленности. Также маловероятно, что анализируемые кости могут являться отражением содержания личного скота на подворьях близлежащих домов. В этом районе проживало в основном купечество, которое активно использовало свои дома и участки для торговли.

К сожалению, на костях животных, в отличие от стеклянных и иных изделий, нет клейм производителей, поэтому отсутствует возможность достоверно определить их происхождение. Учитывая все вышеперечисленные факторы, с большой степенью вероятности можно предполагать, что анализируемые в работе кости домашнего скота представляют собой отходы от функционирования многочисленных мясных лавок и непосредственного потребления мясной еды в Екатеринбурге в XVIII‒XIX вв. Анализируя кости животных из раскопок Мытного двора, мы получаем не только общие представления об особенностях мясной торговли и предпочтениях горожан в видах мяса, но и биологические характеристики скота, который поставлялся на мясной рынок Екатеринбурга из степных районов и в меньшей степени из окрестных деревень. О происхождении анализируемых материалов как отходов от функционирования мясных и съестных лавок могут свидетельствовать большое количество фрагментов стенок трубчатых костей скота и скопление почти из 200 отрубленных рогов МРС. Скорее всего, и то, и другое является отходом от первичной торговой разделки мяса и, возможно, варки бульонов в харчевнях. Для Екатеринбурга XIX в. отмечено, что на торговых площадях варили бульоны из голов скота для бедноты [Микитюк,Яхно, 2014, с. 163].

По своим базовым характеристикам археозоологические материалы Мытного двора мало чем принципиально отличаются от результатов исследования других участков культурного слоя Екатеринбурга: существенное превалирование костей КРС, более низкая доля костей МРС и незначительное количество костей остальных видов домашних копытных и животных. Говядина, в меньшей степени телятина и баранина были основными видами мяса, которым торговали в районе Мытного двора. Главным видом воздействия на кости является разрубание. Подавляющая часть костей КРС происходит от молодого взрослого (животные, которые уже достигли взрослых размеров) и взрослого скота. На мясной рынок Екатеринбурга в XVIII‒XIX вв. поставлялись коровы, быки, прежде всего волы. Все перечисленные особенности практически полностью совпадают с характеристиками материалов раскопок других участков города [ Бачу-ра , Лобанова , 2017; Рассадников , 2019, 2020, 2023; Кисагулов , Косинцев , 2023].

Выявленная коллекция костяных предметов также может дать информацию о бытовой сфере жителей торговой зоны или купечества Екатеринбурга в XIX в. Отличительной и интересной особенностью археозоологической коллекции Мытного двора является состав костяных предметов и заготовок для них. В отличие от других раскопок, на данном участке города не обнаружены традиционные для культурного слоя Нового времени городов Урала и Сибири бабки из первых фаланг КРС (кости с залитым в них металлом). При этом найдены целый костяной конек и несколько рукоятей. На сегодняшний день костяной конек из плюсны лошади является первой подобной находкой для культурного слоя Екатеринбурга. Следует отметить нетипичную манеру изготовления изделия. У конька отсутствуют традиционные отверстия для продевания ремешка или веревки, которыми можно привязывать к нему обувь. Наиболее вероятно, что отсутствие традиционных предметов для уличной игры в бабки и одновременно присутствие более дорогих и сложных в изготовлении костяных ручек, прежде всего костяного конька, могут быть косвенным отражением большего достатка купечества, которое в основном проживало в данном районе города. Обнаружение конька в материалах раскопок вблизи городского пруда и Исети может говорить также о том, что катание на льду было одним из зимних развлечений горожан в XIX в.

Археозоологические исследования Мытного двора позволили впервые достоверно и массово выявить кости волов среди костей КРС. До этого находки костей волов были единичными, а их принадлежность к волам носила скорее предположительный характер. Исследование патологических изменений на костях домашнего скота и их сравнение с данными по изучению патологий на костях современного скота позволяет сделать вывод о том, что подавляющая часть выявленных изменений имеет скорее возрастной характер и является ответной реакцией на собственный вес, нежели отражением других процессов. Стоит также отметить, что абсолютно все выявленные изменения типичны для каждого вида домашнего копытного.

Отдельного внимания заслуживает вопрос патологий на метаподиях КРС, так как этот элемент скелета несет на себе наибольшее количество изменений, свойственных для рабочего использования скота. Рентген метаподий позволил соотнести возраст животных и различные патологии. Самые тяжелые патологии в виде дегенеративных поражений и липпинга 3‒4-й стадий развития выявлены в основном на костях быков и волов в возрасте 4‒8 и 8‒14 лет. Происхождение метаподий с наиболее выраженными изменениями от взрослых и ближе к старым особям КРС (быки, волы и быки/волы) склоняет интерпретировать эти изменения скорее как возрастные. Крайне выраженная степень развития таких изменений не исключает их интерпретацию в качестве свидетельства рабочего использования скота. Однако такое заключение может носить лишь предположительный характер. Обилие возрастных изменений и некоторое количество дегенеративных поражений на костях скота также подтверждают то, что на мясной рынок Екатеринбурга в XVIII‒XIX вв. в основном поступал взрослый и старый скот.

Присутствие на костях следов погрыза собаками и крысами, скорее всего, является прямым отражением того, что отходы от разделки мяса, приготовления и потребления еды выбрасывали рядом с лавками и едальными заведениями.

Заключение

Исследование костей животных из раскопок Мытного двора продолжает серию работ по археозоологическому изучению культурного слоя Екатеринбурга XVIII‒XIX вв. Анализ костей животных из данного участка показал, что по многим базовым характеристикам материалы Мытного двора мало чем принципиально отличаются от итогов археозоологических исследований других раскопок города. Наиболее важной отличительной особенностью археозоологиче-ской коллекции Мытного двора является обилие неопределимых фрагментов костей и рогов скота, которые образуются от первичной торговой разделки мяса. Еще одной яркой чертой коллекции Мытного двора является состав костяных предметов, которые могут косвенно указывать на более высокий уровень жизни купечества по сравнению с другими категориями горожан. На мясной рынок Екатеринбурга поступал в основном взрослый крупный и мелкий рогатый скот, в составе пригоняемого из степных районов скота были волы. Подавляющее количество зафиксированных на костях скота патологий является возрастными изменениями. Ряд выявленных изменений не исключает их интерпретацию в качестве свидетельств рабочего использования быков и волов. Исследование Мытного двора подтвердило эффективность применения рентгена для определения возраста скота.

Список литературы Археозоологические исследования Мытного дво-ра Екатеринбурга XVIII‒XIX веков

- Бачура О.П., Лобанова Т.В. Кости животных из кухонных отбросов русского населения Екате-ринбурга в XVIII–XX веках // Культура русских в археологических исследованиях. Омск: Наука, 2017. С. 363–368. EDN: ZUIOVL.

- Кисагулов А.В., Косинцев П.А. Археозоологические исследования культурного слоя г. Екатерин-бурга // Региональные столицы России – точки опоры и роста: материалы Всерос. науч.конф. с междунар. участием, Екатеринбург ‒ Пермь, 20‒22 сентября 2023 г. Екатеринбург: Альфа Принт, 2023. С. 31‒36.

- Конев С.В. Город Екатеринбург: сб. историко-статистических и справочных сведений по городу, с адресным указателем и с присоединением некоторых сведений по Екатеринбургскому уезду. Издание Екатеринбургского городского главы И.И. Конева. Екатеринбург: Тип. «Екатеринбургской недели», 1889. 1266 с.

- Микитюк В., Яхно О. Повседневная жизнь Екатеринбурга на рубеже XIX–XX веков: очерки го-родского быта. Екатеринбург: АМБ, 2014. 488 с.

- Мозель Х. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Пермская губерния. СПб.: Тип. Ф. Персона, 1864. Ч. II. 746 с.

- Рассадников А.Ю. Археозоологические материалы (XIX век) из раскопок Екатеринбурга // Вест-ник археологии, антропологии и этнографии. 2019. № 3 (46). С. 75–85. DOI: 10.20874/2071-0437-2019-46-3-075-085. EDN: KIHGTQ.

- Рассадников А.Ю. Домашний скот в жизни Екатеринбурга в XIX веке по материалам охранных раскопок на улице Декабристов, 69 // Теория и практика археологических исследований. 2020. № 4 (32). С. 131–146. DOI: 10.14258/tpai(2020)4(32).-10. EDN: ALAZLB.

- Рассадников А.Ю. Археозоологические исследования Конюшенной слободы Екатеринбурга XVIII–XIX веков // Изв. Лаборатории древних технологий. 2023. Т. 19, № 3. С. 48–61. DOI: 10.21285/2415-8739-2023- 3-48-61. EDN: IEBLFO.

- Цалкин В.И. Изменчивость метаподий и ее значение для изучения крупного рогатого скота в древности // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол. 1960. Т. LXV, вып. 1. С. 109–126.

- Bartosiewicz L., Van Neer W., Lentacker A. Draught Cattle: Their Osteological Identification and History. Tervuren: Annales du Mus´ee Royal de l’Afrique Centrale. Sciences Zoologiques, 1997. 147 p.

- Grant A. The Use of Tooth Wear as a Guide to the Age of Domestic Ungulates // Ageing and Sexing Animal Bones from Archaelogical Sites. BAR British Series. 1982. Vol. 109. P. 91‒108.

- Hambleton E. A Comparative Study of Faunal Assemblages from British Iron Age Sites. Durham Uni-versity: Durham Theses, 1998. 245 p.

- Rassadnikov A. Bone Pathologies of Modern Non-Draft Cattle (Bos Taurus) in the Context of Grazing System and Environmental Influences in the South Urals, Russia // International Journal of Paleopathology. 2021. Vol. 32. P. 87‒102. DOI: 10.1016/j.ijpp.2020.11.003.EDN: ADIILQ.

- Rassadnikov A. Bone Pathologies of Modern Caprines(OvisAries& Capra Hircus) in the Context of the Pasture-Stall System of the Steppe Zone of the South Urals // International Journal of Paleopathology. 2022. Vol. 38. P. 18‒31. DOI: 10.1016/j.ijpp.2022.05.003. EDN: AAEHCR.

- Silver I.A. The Ageing of Domestic Animals // Science in Archaeology: a Survey of Progress and Re-search. London: Thames and Hudson, 1969. P. 283‒302.

- Telldahl Y. Ageing Cattle: The Use of Radiographic Examinations on Cattle Metapodials from Eketorp Ringfort on the Island of Öland in Sweden. PLoS ONE. 2015. Vol. 10(9). DOI: 10.1371/journal.pone.0137109.

- Thomas R., Johannsen N. Articular Depressions in Domestic Cattle Phalanges and Their Archaeological Relevance // International Journal of Paleopathology. 2011. Vol 1 (1). P. 43‒54. DOI: 10.1016/j.ijpp.2011.02.007.

- Von Den Driesch A. A Guide to the Measurement of Animal Bones from Archaeological Sites. Harvard University. Peabody Museum of Archaeology and Ethnology. Peabody Museum Bulletin, 1976. 136 p.