Архимандрит Леонид (Кавелин) о почитании преподобного Елеазара Анзерского в Козельске

Автор: Севастьянова Светлана Климентьевна

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Духовное наследие и культура

Статья в выпуске: 1, 2022 года.

Бесплатный доступ

Личность прп. Елеазара Анзерского, уроженца Козельска, привлекла внимание архим. Леонида (Кавелина) в связи с интересом ученого к истории Калужской епархии. Помимо изложения краткой биографии подвижника в одном из изданий книги об Оптиной пустыне, о. Леонид упомянул об иконных изображениях старца. Статья посвящена анализу фактов, позволивших связать почитание прп. Елеазара на родине с осмыслением его аскетического опыта, соединившего древнерусские традиции православной веры и мистическое восточное христианство.

Прп. елеазар анзерский, архим. леонид (кавелин), храм богоявления господня в г. козельске, храм в честь казанской иконы божией матери в оптиной пустыне, иоанно-предтеческий скит, церковь в честь собора предтечи и крестителя господня иоанна, духовная преемственность

Короткий адрес: https://sciup.org/170195035

IDR: 170195035 | УДК: 930.85 | DOI: 10.34685/HI.2022.36.1.003

Текст научной статьи Архимандрит Леонид (Кавелин) о почитании преподобного Елеазара Анзерского в Козельске

Сердечно благодарю наместника Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископа Можайского Леонида (Толмачева), викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси за консультацию, ценные советы и источники, которые помогли расставить в статье акценты и уточнить детали известных в литературе фактов.

В круг святых и подвижников благочестия на Руси архим. Леонид (Кавелин) включил прп. Елеазара Анзерского († 1656)1, который уже в начале XVIII в. имел общерусское по-читание2 и св. изображения, созданные в традиции севернорусской иконографии3. (Илл. 1)

Илл. 1. Прп. Елеазар Анзерский. Икона. Первая половина XVIII в.

У архим. Леонида нет специальных работ о св. Елеазаре, основателе скита на одном из островов Соловецкого архипелага, молитвеннике о рождении царевича Алексея Михайловича и духовном учителе будущего Патриарха Никона. Обращение ученого архимандрита к личности Елеазара связано с его интересом к истории Оптиной пустыни, где о. Леонид принял постриг в монашество (1857) и начал свой аскетический путь. Его заметки о почитании святого на родине, в Козельске, открывают перспективы для осмысления духовной генеа- логии анзерского старца4. Актуальность и новизна данной темы обусловлены отсутствием в исследованиях о Елеазаре упоминаний о богослужебной практике и иконографической традиции на его родине. Надеемся, что наши скромные наблюдения станут стимулом для изучения служебных текстов и иконных сюжетов, созданных в честь прп. Елеазара Анзер-ского в Козельской земле.

Источник архим. Леонида о прп. Елеазаре Анзерском. (Илл. 2)

Илл. 2. Свято-Троицкий Анзерский скит. Современный вид

В очерк о Введенской Оптиной пустыне ар-хим. Леонид поместил биографическую справку о св. Елеазаре. В ее основе — издание архим. Досифея (Немчинова) о Соловецком монасты-ре5. Текст источника воспроизведен достаточно точно: мы отметили случаи нового порядка слов, уточнений и парафраза. Есть и издательские ошибки. Уточнение с противоречащей действительности датой: «При семъ случаѣ пожалована ему (Елеазару. — С.С.) грамота съ прибавленiемъ ружнаго и денежнаго жалованья для Анзер-скихъ скитянъ (начально опредѣленнаго еще въ 1620 году, по благоволенiю патрiарха Никона) и на полученiе изъ казны всякихъ церков- ныхъ потребностей какъ-то: воска, ладана, меда и проч.» (с. 154). Опечатка в годе кончины прп. Елеазара — 1665 (с. 155).

Цитируя базирующийся на подлинных соловецких документах очерк о прп. Елеазаре, архим. Леонид сократил текст источника6. Это придало изложению биографии старца стройный вид и помогло четче выразить идею преемственности монашеского подвига опыту «древнихъ скитскихъ отцевъ».

Память прп. Елеазара в г. Козельске. Излагая историю Козельска, архим. Леонид дал краткую справку о церкви в честь Богоявления Господня. Выстроенная в камне после пожара 1777 г., уничтожившего деревянное строение XV в., она известна как первый в городе православный храм. Среди чтимых прихожанами икон архимандрит упомянул изображение прп. Елеазара Анзер-ского со сщмчч. Власием и Антипой7. Приведена и надпись на иконе: «преподобный Елеазаръ Анзерскiй, уроженецъ города Козельска, сынъ купца Севрюкова, преставился 1656 году Генваря 13-го дня» (с. 151). Образ пожертвован козельским городским головой М. Д. Иноземцевым. Личность дарителя — особая тема. Остановимся лишь на иконографическом сюжете.

Свв. Власия, еп. Севастийского († ок. 316) и Антипу, еп. Пергамского (I в.) почитают в православии как «действенных заступников и помощников в бедах»8. Посетивший опального Патриарха Никона в Воскресенском монастыре осенью 1663 г. архимандрит афонского монастыря Костамонит Феофан поднес святителю частицу мощей сщмч. Власия9. Сщмчч. Власия и Антипу принято писать среди избранных святых, соименных членам семьи заказчика, что, по-видимости, реализовалось и на иконе, вложенной г-ном Иноземцевым в Богоявленскую церковь. В сюжете св. изображения, как и в каноне и молитве прп. Елеазару Анзерскому на Со-ловках10, доминировала тема «скорого заступления».

Чаяние козельчан молитвенной помощи святого выражено и в созданном в XX в. акафисте11, читаемом на всенощном бдении в день памяти прп. Елеазара 13/26 января. В воскресные дни служится общий молебен, где поминаются все святые храма, в том числе и прп. Елеазар.

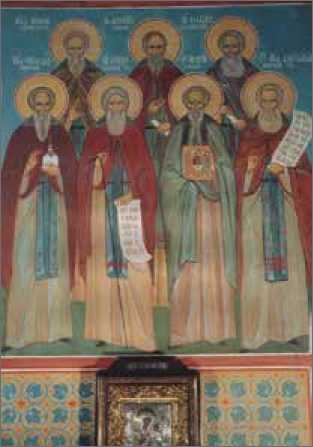

Фреска в храме в честь Казанской иконы Божией Матери в Оптиной пустыни. (Илл. 3)

Илл. 3. Церковь в честь Казанской иконы Божией Матери в Оптиной пустыни. Вид со стороны южных ворот.

Современное фото

Казанский храм, возводившийся в первое десятилетие XIX в. во Введенской Оптиной пустыни, отличался от других монастырских церквей богатством иконной и стенной живописи (с. 183, 184). Оригинальные св. изображения внутри собора не сохранились. Не описаны они и архим. Леонидом. Однако образ прп. Елеазара воспроизведен монастырскими иконописцами в 2000-х гг. на северной стене центральной арки на фреске, выполненной по древнему способу «влажной» росписи. (Илл. 4.).

Илл. 4. Центральная арка Казанской церкви. 2012 г.

Фото В. И. Печенева

Это единственное изображение прп. Елеазара в храмах Оптиной пустыни. Анзерский старец изображен со свв. отцами Русской Православной Церкви. В центре композиции из семи фронтальных фигур в нижнем ряду — прпп. Сергий Радонежский († 1392) и Андрей Рублев († 1430). Справа от «игумена земли Русской» — прп. Елеазар, с левого края — прп. Александр Свирский († 1533); во верхнем ряду (слева направо) — прпп. Никон Радонежский († 1426), Антоний Сийский († 1556) и Макарий Желто-водский († 1444). (Илл. 5).

В иконографической программе этого собора угодников Божиих, написанных оптинским насельником иноком Алипием (Подковыриным; † 2014) под руководством насельника игумена Илариона (Ермолаева; † 2018), реализованы две темы. Одна — преемственность монашеской традиции. В монашеско-аскетическом опыте старцев соединись древнерусские традиции православной веры и мистического восточного христианства. Прп. Сергий, родоначальник деятельного исихазма и русского старчества, насаждал общие для желавших уединения подвижников черты пустынножительства и следование византийским первообразам в организации монашеской жизни. Он основал несколько крупных монастырей, возобновил монашеское общежитие, укоренное в традицию Киево-Печерских основателей Феодосия и Антония, воспитал иноков, которые положили начало новым монастырям, обозначившим гетерогенные точки обширной сакральной территории, названной А. Н. Муравьевым Русской Фиваидой на Севере.

Илл.5. Фреска с изображением русских святых в Казанской церкви. Ок. 2000 г. Современное фото

Илл. 6. Прп. Елеазар Анзерский. Фрагмент фрески

Вторая тема — Животворящей Троицы. Восприемники идущего от прп. Сергия понимания догмата и образа Св. Троицы как символа живого единства, свв. отцы удостоились обладания редким даром видения св. Триединства, в память о чем они строили Троицкие церкви, полагавшие начало будущим монастырям и скитам. На хартии прп. Сергия читаются слова о почитании и поклонении Отцу и Сыну и Св. Духу — редкое изречение, не зафиксированное в альбомах по русской иконографии12. Образ Св. Троицы как знак единства Русской Церкви через освоение опыта Вселенского Православия и развития национальных начал воплотился в иконе «Святая Троица» прп. Андрея Рублева, которую на фреске держит подвижник. В руках прп. Елеазара — модель Троицкой церкви. (Илл. 6).

На Соловках сюжет «Св. Троица» приобрел особую значимость, как считает Т. М. Кольцова, в начале 1620-х гг. после строительства на Анзере первой деревянной церкви во имя Св. Троицы. На период самостоятельности скита от Соловецкого монастыря образ Троицы стал его символом13.

Изображение прп. Елеазара в алтаре Казанского храма в XIX в. В монастырской описи 1892 г. сохранилось упоминание об иконе прп. Елеазара в алтаре Казанской церкви. Приведем фрагмент из этого документа14, любезно предоставленный нам наместником Оптиной пустыни еп. Леонидом: «12. Преп. Димитрiя При-луцкаго иконописный на кипар[исной] дскѣ вышины 11¾ верш[ков], ширин[ой] 9¾ верш-ковъ15 а, вверху написанъ Деисусъ, а на поляхъ предстоящiе; справа: Св. Николай Чудотв[орец], Пафнутiй Боровскiй, Александръ Невскiй; а слѣва: Святитель Митрофанъ Воронежск[ий], Преп. Елеазаръ Анзерскiй, Св. Княгиня Ольга. Окладъ сребропозлащенный чеканный бсъ на-кладкамиб, вѣнецъ на Преп. Димитрiи. Сiянiе изъ стразовъ обдѣлано въ серебрѣ; вокругъ лика — мелкою бирюзой. Отдѣляющая Пре-подобнаго рама — изъ бѣлыхъ стразъ; вѣсу съ финифтью и стразами 3 фун[та] 15 золот[ых]. По умершемъ Козельск[ом] Купцѣ Димитрiи Александров[иче] Брюзгинѣ». На иконе прп. Елеазар запечатлен среди предстательствующих Христу святых. Центральная фигура на иконе — прп. Димитрий Плуцкий († 1406), соименный Дмитрию Александровичу — потомственному почетному гражданину, представителю известной в России династии фабрикантов

Брюзгиных, держателей полотняного производства в Козельске и Козельском уезде.

Изображения прп. Елеазара в Иоанно-Пред-теченском ските в XIX в.16 Тема духовной преемственности доминировала в двух образах прп. Елеазара и в ските. Первый, как свидетельствовал иером. Леонид (Кавелин), находился в арке Св. врат. Анзерский подвижник был изображен среди 11 фронтальных фигур почитаемых отцов Российской Церкви. Это: прп. Савва Звенигородский († 1407); юрод. Лаврентий Калужский († 1515); прпп. Тихон Калужский (Медынский, † 1492); Никон Радонежский; Варлаам Хутынский († 1192); Елеазар Анзерский; Макарий Калязинский († 1483), у которого на хартии «епиграфъ: “отъ всякаго пути лукаваго возбра-нихъ ногамъ моимъ, яко да сохраню словеса Твоя” » (Пс. 118: 101); Пафнутий Боровский († 1477), «на хартiи написана: “свѣтильникъ ногамъ моимъ законъ Твой и свѣтъ стезямъ моимъ” » (Пс. 118: 105); Сергий Радонежский, «на хартiи надпись: “не скорбите братiе и не унывайте: азъ отхожду отъ васъ душею, но духомъ съ вами пребуду; Обитель моя во вѣки не оскудѣетъ” »; Кирилл Белозерский († 1427), «на хартiи написано: “во вѣки незабуду оправданiй Твоихъ, яко въ нихъ оживилъ мя еси” » (Пс. 118: 93); Нил Сорский († 1508), «на хартiи надпись: “и свою немощь подобаетъ исповѣдати; и слово Божiе не скрывати отъ хо-тящихъ послушати è” ».

Для трактовки иконографического сюжета важное значение имеют слова, начертанные на свитках святых. Это стихи 118 псалма, не зафиксированные в альбомах по русской иконографии как тексты на хартиях этих святых; они — о хранении слова Божьего как жизненного ориентира и исполнении его добродетельным делом, о жизни по Богу и закону благодати17. Изречение на свитке прп. Сергия напоминает прощальные назидания и утешения братии, традиционно сопровождающие иконографию преподобных отцов. Наказание о хранении монастырского порядка и уклада коррелирует с заветом прп. Нила Сорского на хартии, заимствованным из «Предания» старца ученикам18. Слова на свитках, традиционные для агиографии и иконографии русских святых, становятся выражением общности православной духовной традиции и символом преемственности аскетического опыта подвижников от мистико-созерцательных практик восточного монашества.

Второй образ прп. Елеазара находился в церкви в честь Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, на западной стене над входной дверью. В окружении свв. отцов православной Восточной Церкви и почитаемых во Вселенской Церкви египетских, синайских, сирийских и палестинских отцов-пустынников, раннехристианских отшельников и анахоретов были написаны образы: прпп. Сергия Радонежского, Елеазара Анзерского, Пафнутия Боровского и Нила Сор-ского. Этот собор православных святых обозначил границы духовного единения и типологического сходства святой генеалогии восточного монашества и русской православной святости.

Автором иконографческих программ Св. врат и Иоанно-Предтеченской церкви в ските был ие-росхим. Макарий (Иванов; 1788–1860). Как свидетельствовал архим. Леонид, в 1860 г. при старце и под его наблюдением обновлены и вновь написаны святые образы в иконостасе, а также украшающие плоский потолок и стены святые изо-бражения19. «План Святых скитских врат, — писал мон. Лазарь (Афанасьев), — был тщательно продуман старцем Макарием: они устроены и украшены были так, что как некая духовная книга заключали в себе весьма содержательное православное учение»20. В самом деле, судя по подбору святых персоналий в изображениях Иоанно-Предтечен-ского скита, прп. Елеазар и его духовный подвиг омыслялись в традиции многовекового опыта русского монашества, воспринявшего и по-своему реализовавшего первообразы разных типов восточно-христианского монашества и правила бого- служебной жизни по Студийскому и Иерусалимскому уставам.

Следуя духовными путями прп. Сергия Радонежского и его учеников, старец Елеазар Анзер-ский стал преемником афонской монашеско-аскетической школы, введя в Анзерском ските устав прп. Нила Сорского21. Козельск, где прп. Елеазар появился на свет, сделал его частью духовной семьи рожденных в Калужской земле старцев и духовно приобщил к тем из них, кто практиковал такие редкие и сложные формы подвижничества как столпничество (прп. Тихон Калужский) и юродство Христа ради (св. Лаврентий Калужский). Через личное почитание отцов-пустынников и древних аскетов, рассказы о подвигах которых Елеазар собственноручно переписывал в «Цветниках», патериках и сборнике под названием «Старчество», он стал восприемником их опыта управления желаниями через тяжелый физический труд, пост, молитву. Из жития святого известно, что он занимался рукоделием — делал деревянные чашки, овладел искусством резьбы по дереву и писал по откровению иконы, которые прославились чудотворениями. Подобно прп. Варлааму Хутын-скому, преодолевал искушения плоти, наблюдая за разложением рыбы, предназначенной в пищу. Подобно раннехристианским и первым русским монахам, молитвой побеждавших врагов, прп. Елеазар, поучал разбойников, наказывал грабителей «несмысленным» кружением около келии, обращал в бегство.

Несмотря на агиографические топосы, на которых строится жизнеописание прп. Елеазара, эти и другие примеры строгой подвижнической жизни ставят его в один рад со старцами, в аскетических подвигах которых ярко проявляется духовная преемственность Афона, восточного монашества в его разных формах и русский тип святости. Духовно-культурное взаимодействие монашеского подвижничества и монастырской традиции, христианского просвещения и пастырского служения, восточно-христианских ценностей и аскетических методик способствовали возникновению особой коммуникативной практики духовного наставничества. В персоне прп. Елеазара и его подвижнической жизни как в миниатюрной модели реализовался синтез восточного христианства с древнерусской православной традицией. Этот сложный духовный опыт старец Елеазар освоил сам, передал ученикам, из которых лишь Святейший Патриарх Никон в своих деяниях смог воплотить его в наиболее полном и органичном виде.

Монастырь Оптина пустынь и Иоанно-Предтеченский скит хранят и совершают молитвенную память о прп. Елеазаре. Как пояснил наместник Оптиной пустыни еп. Леонид, почитание старца Елеазара в Оптиной пустыни до революции было совершением полиелейной службы в день памяти святого, а с конца XX в. — совершением славословной службы. С лета 2018 г. имя прп. Елеазара включено в списки святых, поминаемых на литии всенощного бдения и в молитве «Спаси Боже» на полиелейной утрене. Знак службы прп. Елеазару в монастыре и в скиту остается славословным.

Наши предварительные и во многом поверхностные наблюдения открывают интересную и пока не привлекавшую исследователей тему почитания прп. Елеазара на его родине, выражавшуюся в XIX в. в особых иконографических программах Оптиной пустыни и Иоанно-Предте-ченского скита. Ее дальнейшее раскрытие требует не только свежего взгляда на уже известные в науке факты и их комплексное осмысление, но и работы с архивными материалами, современным иконографическим изображениям, для установления типологических связей и восстановления духовной генеалогии св. Елеазара. Междисциплинарная оценка личности и деяний анзерского старца существенно расширит наши представления о границах почитания подвижника не только как заступника Козельска и козельчан, но и как представителя огромной духовной православной монашеско-аскетической традиции.

Список литературы Архимандрит Леонид (Кавелин) о почитании преподобного Елеазара Анзерского в Козельске

- Акафист и житие преподобного отца нашего Елеазара, Анзерского чудотворца и Козельского молитвенника. Козельск, 2008.

- [Б. а.]. Преподобные во святых мощах // URL: http://d177087.u24.alta-hosting.ru/cvyatye%20v%20mowax/prepodobnii_3.html#prpEA (дата обращения: 01.12.2021).

- Белоброва О. А. Очерки русской художественной культуры XVI–XX веков. Сб. ст. М., 2005. С. 97–102.

- Бугаевская Л. А., Жаворонков П. И., Турилов А. А., Шевченко Э. В. Власий // ПЭ. М., 2005. Т. 9. С. 104–105.

- Бугаевский В. А., Лосева О. В., Никифорова А. Ю., Герасименко Н. В. Антипа // ПЭ. М., 2001. Т. 2. С. 542–543.

- Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители / Сост. монах Лазарь (Афанасьев). М., 2016. С. 139, 140–142.

- Голубинский Е. История канонизации святых в Русской Церкви. М., 1903. С. 159, 557.

- Досифей, архим. Географическое, историческое и статистическое описание ставропигиального первоклассного Соловецкого монастыря. М., 1836. Ч. 1–2. С. 317–326.

- [И. Л.]. Историческое описание Козельской Введенской Оптиной пустыни. Изд. 2-е. СПб., 1862. С. 157, сн. 71.

- Кольцова Т. М. Иконография преподобного Елеазара Анзерского // Наследие Соловецкого монастыря: Сб. докладов всеросс. конфер. Архангельск, 2007. С. 168–179.

- Кольцова Т. М. Иконы Соловецкого монастыря // Галерея. 2006. № 3 (12). С. 34–41.

- Леонид (Кавелин), архим. Святая Русь. СПб., 1891. С. 110–111 (№ 457).

- Леонид, архим. Историческое описание скита во имя св. Иоанна Предтечи Господня, находящегося при Козельской Введенской Оптиной пустыни. СПб., 1862. С. 30–31, 38–42.

- Летопись скита во имя святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, находящегося при Козельской Введенской Оптиной пустыни. М., 2008. Т. 1. С. 458.

- Нила Сорского Предание и Устав / Со вступ. ст. М. С. Боровковой-Майковой. СПб., 1912. С. 4.

- НИОР РГБ. Ф. 213 (Оптина пустынь). К. 7. № 6. Л. 6.

- Новый библейский комментарий: В 3 ч. Ч. 2. Ветхий Завет. Псалтирь — Книга Пророка Малахии: Пер. с англ. СПб., 2000. С. 136–137.

- Осипенко М. В. Соловецкая обитель: история и святыни. Книга паломника. СПб., 2014. С. 607.

- РГАДА. Ф. 52 (Сношения России с Грецией). Оп. 1. Д. 8. 1663 г. Л. 2–7.

- Севастьянова С. К. Неизвестные сочинения Елеазара Анзерского // Русское общество и литература позднего феодализма. Новосибирск, 1996. С. 172–184.

- Фартусов В. Д. Руководство к писанию икон святых угодников Божиих в порядке дней года. Опыт пособия для иконописцев. М., 2002. С. 25–26.

- Чумичева О.В., Севастьянова С.К., Кольцова Т. М. Елеазар // ПЭ. М., 2008. Т. 18. С. 262.