Архитектоника властной территориальной элиты: участие экспертного сообщества и построение управленческой дихотомии

Автор: Лукин Михаил Владимирович, Зубарев Михаил Евгеньевич

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Эффективное управление

Статья в выпуске: 2 (27), 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются проблемные вопросы учета фактора «управленческой дихотомии» в построении территориальной властной элиты в регионах и муниципальных образованиях России. Анализируются причины ошибок лидеров на начальных этапах деятельности в качестве первых лиц территориальных органов власти.

Властная элита, лидер, управленческая дихотомия, управленческая команда, экспертное сообщество

Короткий адрес: https://sciup.org/14031535

IDR: 14031535 | УДК: 323.396

Текст научной статьи Архитектоника властной территориальной элиты: участие экспертного сообщества и построение управленческой дихотомии

В России насчитывается свыше 11 тыс. административно-территориальных образований различного уровня, поэтому проблемы формирования соответствующих политических и управленческих элит, их развития, выдвижения лидеров и т.п. остаются в значительной степени актуальными.

Объектом исследования являются управленческие элиты административнотерриториальных единиц (то есть субъектов РФ и муниципальных образований) и их лидеры – главы этих структур, опирающиеся на соответствующие управленческие команды.

Наиболее сложным и проблемным периодом является начальный этап деятельности лидера управленческой элиты. Приведем примеры типичных ошибок лидеров элиты, становящихся во главе территориальной власти.

Во-первых, попытка быстро решить проблему формирования новой управленческой команды (которая по определению должна быть высокопрофессиональной, творческой, работоспособной, мотивированной и т.д.). Именно при этой попытке обычно проявляется то, что можно определить, как «послевыборный синдром». Он выражается в том, что руководитель первым делом после победы (например, на губернаторских выборах) начинает свою деятельность в новом качестве с формирования своей команды («раздачи портфелей»). К тому же, его в этом процессе может подгонять контролирующая инстанция – Администрация Президента России. В худшем варианте на ведущие посты назначаются те, кто помогал ему на выборах («всем сестрам по серьгам»), в лучшем – при назначении учитываются знание предмета и деловые качества. В любом случае, такая спешка приводит к негативному результату: или через год-полтора большую часть команды надо менять («худший сценарий»), либо надо коренным образом трансформировать механизм управления (при «лучшем сценарии» назначения команды). И в том, и в другом случае от такого «послевыборного синдрома» ожидать эффективной работы органа власти и управления, по крайней мере, половину срока пребывания нового лидера у власти (из-за наличия большого количества «слабых звеньев» в команде) не приходится. Потери в масштабах России от подобных ситуаций для самих территорий могут быть значительными.

Во-вторых, примером отсутствия надлежащих знаний и навыков управления со стороны назначенных первых лиц являются их программные заявления для населения территории (имеющие чаще всего популистский характер), в которых они говорят о первых шагах своей предстоящей деятельности. чаще всего эти заявления касаются тех проблем, которые лежат на поверхности, видны большинству населения. Однако подвох заключается в том, что эти проблемы по источнику своего появления стоят в конце определенной цепочки причинно-следственных связей и не относятся к тем проблемам, которые стоят в начале этой цепочки (являясь проблемами-источниками) [7, с. 44–45]. В качестве примеров подобных управленческих решений, свидетельствующих о недостаточности знаний по современному менеджменту (не только у самих руководителей, но и, прежде всего, у тех советников, которые предлагают такие решения), можно назвать заявления о первоочередности борьбы с автомобильными пробками, ликвидации весенних сосулек на карнизах домов и т.п. Как раз подобные проблемы и относятся к проблемам-следствиям, попытки решения которых, без первоочередного решения проблем-источников, заведомо обречены на невыполнение.

Общество

Terra Humana

В-третьих, «лакмусовой бумажкой» для большинства руководителей административно-территориальных образований является принятие решений в отношении ориентации на инновационное развитие. Речь идет о реакции на основной вектор стратегии трансформации экономики на инновационное развитие, отраженной в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [5]. Соответственно, появилась «мода на инновации». Руководители административно-территориальных единиц стали выдвигать различные инициативы инновационного характера. Однако в реальности большинство подобных инициатив оказалось недостаточно обоснованным: так, из 35 инициатив регионов России по созданию фармацевтических кластеров Минэкономразвития признало обоснованными только 5. Анализ деятельности особых экономических зон, в массовом порядке формируемых в России, проведенный Минэкономразвития и Счетной палатой показал, что почти все существующие сегодня российские ОЭз абсолютно не оправдывают бюджетные инвестиции в инфраструктуру и выдаваемые налоговые льготы. При имеющейся динамике развития они оправдают инвестиции только через несколько тысяч лет [10, с. 24].

В мировой практике отношение к инновационным стратегиям развития более взвешенное. Так, лауреат Нобелевской премии в области экономики (2009 г.) Э. Остром показала ограниченность и во многом ошибочность распространенного мнения о том, что инновационная экономика во всех случаях имеет преимущество перед традиционными формами. Она проанализировала примеры использования природныхресурсов(пастбищ,лесов,лугов, водоемов) на основе традиционных форм хозяйствования и пришла к выводу, что их пользователи используют более эффективные способы управления и хозяйствования (в том числе сохраняющие и воспроизводящие природные ресурсы), не сводимые к государственному администрированию, использованию рыночных механизмов или инновационных подходов [1, с. 144; 3, с. 14–15].

Характерным примером ее работы (интерпретируемым самим автором как «ошибка модернизации») является анализ результатов попытки модернизировать сис- тему водоотведения и орошения в Непале, которая с помощью достаточно примитивных дамб и сотрудничества обслуживающих эти сооружения лиц на протяжении веков регулировала сброс воды в нижнем и верхнем течении рек. Предпринятая правительством страны из лучших побуждений попытка модернизировать систему с помощью современных железобетонных плотин с автоматизированным регулированием резко нарушила баланс пользования водой на территориях верховья и низовья рек, в результате чего снизилась урожайность именно там, где используются прогрессивные технологии.

Аналогичной позиции, характеризуемой необходимостью взвешенного и обоснованного подхода к инициированию инноваций, придерживаются американские ученые, развивающие методологию эволюционной экономической теории, Р.Р. Нельсон, С.Дж. Уинтер, в работе которых термин «рутина», в позитивном значении этого понятия (обоснованном авторами), упоминается не меньше, чем термин «инновации» [6, с. 114–116].

При формировании новой системы управления территорией и соответствующей команды (рекрутируемой из региональной элиты), призванной решать соответствующий комплекс управленческих задач, целесообразно принимать во внимание, что в самом общем виде эти задачи дифференцируются на относящиеся к оперативному управлению (жизнеобеспечение территории и оперативная деятельность администрации) и управление развитием (социально-экономическим) административно-территориальной единицы (субъекта РФ или муниципального образования).

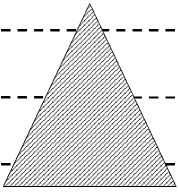

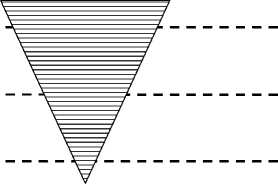

При этом следует учитывать, что чем выше в управленческой иерархии стоит орган управления (соответствующее должностное лицо), тем более в системе его функций должны быть представлены функции управления развитием и, соответственно, меньше – функции оперативного управления. Это называется «принцип дихотомии»*, который применительно к проблеме разделения оперативной и стратегической деятельности на всех уровнях управления использовали У. Кинг и Д. Клиланд [4, с. 36-38] (рис. 1).

На практике реализация данного принципа предусматривает разделение функций оперативного управления и управления развитием как в иерархической структуре в целом, так и в каждом структурном подраз-

* Сущность данного логического принципа заключается в разделении единого целого на две равноценные части, каждая из которых противоположна другой по смыслу и значению: белое и черное, мужчина и женщина и т.д.

делении. Из опыта управления следует, что при одновременном выполнении данных функций приоритет будет почти всегда отдаваться вопросам текущего оперативного управления. Примером подобной ошибки может быть решение одного из губернаторов объединить в одной структуре лесозаготовку и контроль за лесовосстановлением. В таком решении не только нарушается принцип управленческой дихотомии, но и принцип, касающийся того, что отношения между контролирующими организациями и объектом их контроля подразумевает режим конкурентных отношений.

Особенность управления сферой развития заключается в том, что круг привлекаемых людей (особенно на этапе выработки стратегий) существенно шире управленческой команды. Популярным подходом к планированию социально-экономического развития регионов является интерактивный , заключающийся в вовлечении в процесс разработки программных документов всех потенциальных участников (стейкхолдеров), представляющих разные влиятельные группы (бизнес, образование, здравоохранение, сфера туризма и др.), интересы которых связаны с данным регионом. При таком подходе возрастает вероятность более полного удовлетворения интересов различных социальных и профессиональных групп.

В частности, интерактивный подход к обеспечению социально-экономического развития регионов России представлен в предложениях академика В.М. Полте-ровича [9, с. 10]. По его мнению, в России имеется потребность в создании института управления социально-экономическим развитием, что предусматривает формирование системы интерактивного управления экономическим ростом на базе взаи- модействия между государством, бизнесом и обществом.

Учитывая необходимость привлечения общественности к вопросам разработки реализации стратегий развития территории (наиболее активных представителей которой можно отнести к интеллектуальной элите) целесообразно рассмотреть особенности экспертного сообщества.

В частности, нужно обратить особое внимание на формирование различных общественных советов при первых лицах. Это может быть совет по социально-эконо- мическому развитию, экспертные советы и т.п. Отбор в них, как правило, осуществляется по принципу включения первых лиц влиятельных организаций или известных деятелей науки, культуры, спорта и т.п. Эффективность подобных советов, как правило, минимальна и расходится с принципами «открытого правительства», «краудфандинга» и других форм использования потенциала общественности.

Нередко органы власти реагируют на имидж группы экспертов без учета критического рассмотрения предлагаемых ими рекомендаций. Как пример, можно назвать Программу интенсификации процесса реализации экономических реформ (Программе ИПРЭРР), содержащую достаточно много серьезных недостатков. В состав авторского коллектива в числе прочих вошли 58 глав регионов Российской Федерации, [8, с. 58–59]. В частности, рекомендации авторов имеют конъюнктурный характер, поскольку данные прогнозов и расчетов развития социально-экономической ситуации приводятся только в части привлечения инвестиций и возврата заемных средств. Предложенный подход безальтернативен и рассматривается как панацея, пригодная для решения любых территориальных проблем. В рабо-

Губернатор

Заместители губернатора

Руководители подразделений

Специалисты

Функции оперативного управления Функции управления развитием

Рис. 1. Иллюстрация принципа управленческой дихотомии в региональном органе исполнительной власти.

Общество

те практически не затрагиваются вопросы малого и среднего бизнеса, являющегося экономической основой развития большинства стран в современном мире и одной из стратегических целей экономической реформы и т.д.

Другим примером является попытка представить миссию Санкт-Петербурга [2, с. 8–10]. Автор статьи В. грязневич, основываясь на разработках «Леонтьевского центра» (С.-Петербург), предполагает, что город (городские власти) сам должен выбрать один из трех сценариев своего развития:

-

1. «Торгово-транспортный» вариант, который при благоприятном развитии может принести 50% объемов всего экспорта России и, соответственно прибыль.

-

2. «если власть сделает ставку на промышленность, … Петербург станет крупным промышленным центром».

-

3. «Инновационно-управленческий» сценарий, позволяющий «сосредоточить в городе значительные финансовые потоки и вывести на качественно новый уровень такие отрасли, как связь и банковское дело» [2].

Эти варианты развития представлены в «Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года», разработанной на основе социально-экономического прогноза. При этом обосно- вание, почему именно «Инновационно-управленческий» сценарий признан самым приемлемым и «оптимистичным» (без учета многогранности данного мегаполиса) не является убедительным. Скорее всего, авторы находятся в плену ограничений используемого ими сценарного метода. То есть, в данном случае можно говорить о феномене методического редукционизма, часто встречающемся в академических подходах к решению прикладных проблем.

Определенные ограничения по использованию экспертов связаны с 94-Фз, требующим их привлечения, но затрудняющим обновление экспертной среды. Кроме того, закон не способствует задействованию лиц, за которыми не стоят мощные в финансовом плане структуры. В результате опять же привлекаются группы специалистов с уже сложившимися подходами. чаще всего они используют привычный арсенал методов и подходов с присущими им недостатками и ограничениями.

Таким образом, принцип управленческой дихотомии должен распространяться не только на управленческую команду, но и частично на ту часть элиты, которая реально (для решения задач развития) и потенциально (в плане возможности войти в состав управленческой команды) может участвовать в решении задач жизнеобеспечения и развития территории.

Список литературы Архитектоника властной территориальной элиты: участие экспертного сообщества и построение управленческой дихотомии

- Грибанов В.А., Лукин М.В., Ткаченко А.Н. Модернизация политической системы России: проблемы и перспективы. -Сыктывкар: КРАГСиУ, 2011. -172 с.

- Грязневич В. Достичь светлого будущего: Планирование деятельности власти по развитию Санкт-Петербурга будет эффективным только при корректном учете внешних условий, особенностей города и оптимальном экономическом сценарии//Эксперт -Северо-Запад. -2004, № 3 (160). -С. 8-10.

- Капелюшников Р.И. Множественность институциональных миров: Нобелевская премия по экономике//Экономический журнал ВШЭ. -2009, № 1. -С. 12-69.

- Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. -М.: Прогресс, 1982. -399 с.

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-р. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec

- Нельсон Р.Р., Уинтер С.Дж. Эволюционная теория экономических изменений. -М.: Дело, 2002. -536 с.

- Нестеров В.М., Пимкин С.Н., Королева И.Б., Лукин М.В. Миссия Санкт-Петербурга: цели, проблемы, стратегии, управление городом: монография. -СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. -160 с.

- Программа ИПРЭРР. Новые подходы и методы интенсификации экономического развития регионов. -М.: АСТ, 2000. -222 с.

- Стратегия модернизации российской экономики/Отв. ред. В.М. Полтерович. -М.: Алетейя, 2010. -424 с.

- Чернышов С. Гора родила мышь//Эксперт -Сибирь. -2012, № 41(349).