Архитекторы и виноделы из племени белых ди

Автор: Комиссаров Сергей Александрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и история Восточной Азии

Статья в выпуске: 10 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена памяти выдающегося российского китаеведа В. Е. Ларичева (1932-2014), идеи которого послужили методологической основой для написания этой работы. Рассмотрены материалы могильника и городища государства Чжуншань периода Чжаньго. После публикации отчета о раскопках прошло больше 20 лет, но памятники продолжают привлекать внимание исследователей. Во-первых, в могилах нашли фляги с остатками древнего алкоголя. Эта уникальная находка позволяет проследить рецептуру и технологию производства «вина», а также его использование в ритуалах. Во-вторых, обнаружена бронзовая пластина с самым ранним в Китае архитектурным чертежом; его сопоставление с реальными размерами построек позволили выделить размер универсального «строительного» модуля. В-третьих, в могиле одного из аристократов обнаружили две доски для популярной игры любо. Эти находки свидетельствуют о том, что «варварское» государство Чжуншань (созданное племенами белых ди) не уступало в развитии чжоуским царствам, но при этом сохраняло специфические черты в локальном стиле прикладного искусства.

Государство чжуншань, период чжаньго, древнее винокурение, история архитектуры, культурное взаимодействие

Короткий адрес: https://sciup.org/147219515

IDR: 147219515 | УДК: 902:794

Текст научной статьи Архитекторы и виноделы из племени белых ди

Изучение проблем многовекового общения китайской цивилизации с культурами соседних территорий относится к числу основных элементов научного творчества В. Е. Ларичева. Он на конкретном археологическом материале показал, что, как правило, имело место не одностороннее влияние (даже в случае такого мощного культуртрегера, как Китай), а интенсивное взаимодействие, приводившее к появлению нового качества. Устойчивая культурная иррадиация со стороны Поднебесной не препятствовала сопредельным народам в развитии собственных традиций и в создании суверенных политий (см.: [Ларичев, 1980]). Труды В. Е. Ларичева имеют важное методологическое значение для исследований межкультурных коммуникаций на просторах Восточной и Центральной Азии, от каменного века до эпохи Средневековья.

Одним из наиболее значительных и хорошо изученных памятников, отразивших этнокультурную ситуацию Северного Китая в эпоху Чжоу, является городище и группа могильников Пиншань вблизи одноименного уездного центра в пров. Хэбэй. Первые обследования проведены в 1950-е гг., а крупномасштабные раскопки в 1974–1982 гг. [Комиссаров, 1986]. Обшир- ное городище размерами 4,5×4 км расположено на северном берегу р. Хуто. По периметру прослежены остатки оборонительных стен из трамбованной земли (ширина в основании 34–35 м), по линии север – юг проходит внутренняя стена, которая делит город на западную и восточную части. В ряде мест найдены дополнительные конструкции, выступающие за линию стен на расстояние до 150 м, шириной от 10 до 50 м, на которых располагались дозорные башни или бастионы. В центре северной и западной стен выявлены ворота шириной соответственно 8 и 11 м, к котором вели утрамбованные дороги (улицы). С восточной стороны к городской стене пристроен форт размерами 1,05×1,4 км, в западной части которого возвышалась площадка из утрамбованной земли 60×60 м, высотой 8,2 м, с дополнительными пристройками с двух сторон ([Чжаньго Чжуншаньго..., 2005]).

В северо-западной части города и в 2 км к западу от стен зафиксированы элитные кладбища, в том числе царские могилы № 1 и № 6. Над первой из них возведен курган размерами 110×92 м, высотой ок. 15 м; вся конструкция имела вид трехступенчатой платформы. На первом уровне зафиксирован сток для воды шириной 1 м, выложенный из гальки, на втором – остатки стен и основания для опор, на третьем – груды черепицы от кровли галереи и здания шатрового типа (храма), закрывавшего вершину. В насыпь врезаны два сопогребения, две ямы с колесницами и лошадьми ( чэ-ма кэны ), по одной яме с лодками и жертвенными животными. Могила № 6 хуже сохранилась; вероятно, она имела сходную конструкцию, сопровождалась тремя сопогребениями и двумя чэ-ма кэнами . Внутреннее устройство обеих могил представляет собой могильную яму с двумя коридорами-дромосами по оси север – юг, в сопровождении отсеков для хранения инвентаря; стены обмазаны смесью глины с травой и побелены.

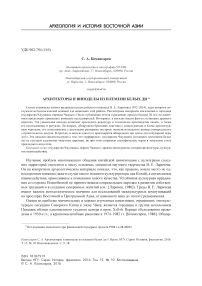

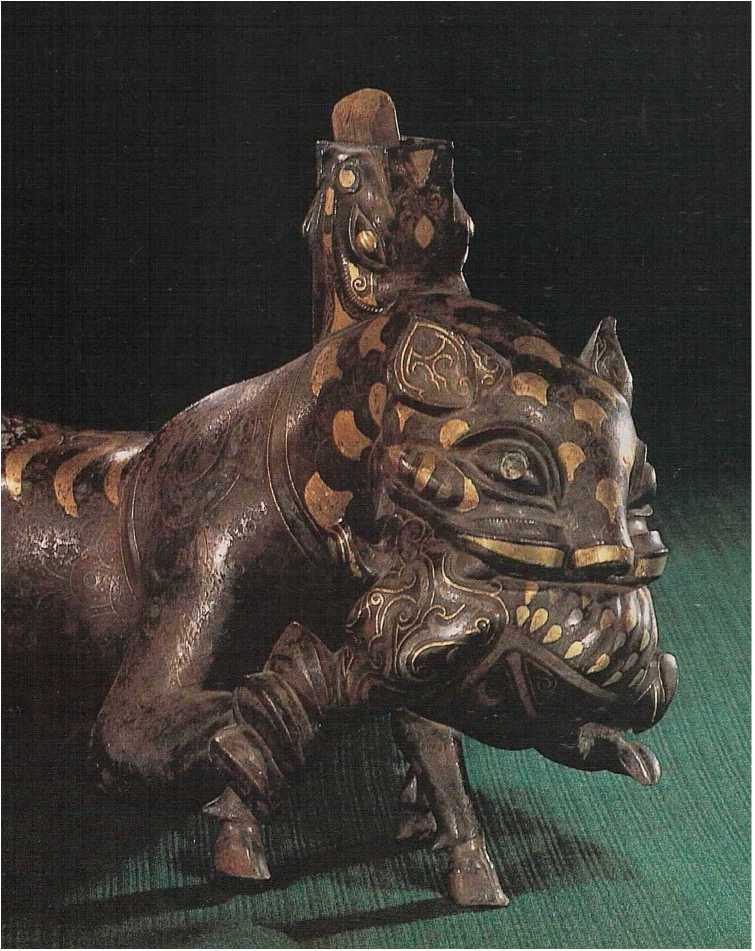

В могиле № 1 размеры камеры составляют 14,9 × 13,5 м, глубина 8,2 м, саркофаг окружен по периметру кладкой из галечника толщиной 2 м; с двух сторон от могилы – специальные комнаты для сопроводительного инвентаря. Внутри находился набор из четырех гробов-саркофагов, помещенных один в другой, но сильно разрушенных 1. Тем не менее, многие вещи, особенно в боковых камерах, хорошо сохранились. Найдены бронзовые ритуальные изделия: 14 треножников, контейнеры для зерна, фляги для вина, кубки на поддонах, блюда, детали крепления палатки, уникальные навершия в виде трезубцев; набор из 17 бронзовых колоколов и 15 литофонов; многочисленная керамика (триподы, фляги, кубки, блюда) и остатки лаковых изделий. Девять бронзовых треножников образуют систему ле-дин («выставленных в ряд треножников», то есть однотипных сосудов, размеры которых равномерно изменяются), что указывает на высший статус погребенного как владетельного князя («царя»). Много художественных изделий из бронзы, инкрустированных золотом и серебром: канделябры и лампы, столик на ажурном основании, подставки для мебели, фигуры людей, обезьян, драконов и фениксов, крылатых «тигров» (рис. 1) [Тю: сан…, 1981; The Great Bronze Age…, 1980]. В скульптурных изображениях кошачьего хищника, терзающего оленя (рис. 2), и орла с распластанными крыльями китайские специалисты видят реминисценции скифского «звериного стиля». Можно говорить о формировании локального художественного стиля, который проявился в предметах искусства, обнаруженных также на памятниках эпохи Западная Хань [У Хун, 1979].

В чэ-ма кэнах захоронено 12 лошадей, вместе с ними – крупные (возможно, боевые или охотничьи) собаки в ошейниках, украшенных драгоценными металлами; в одной из ям сохранились только четыре колесницы (изначально было больше), в другой они полностью разрушены. Найдены остатки трех больших и одной малой лодок, причем от лодочной ямы («дока») был прорыт канал к реке. В жертвенной яме в изобилии находились кости лошадей, баранов и собак. В могиле № 6, возможно, более поздней, помимо бронзовых, лаковых и керамических сосудов найдены украшения из нефрита, слоновой кости, камня и железа, а также детали конструкции для кожаной палатки.

Всего при раскопках собрано свыше 19 тыс. артефактов. Получен богатый эпиграфический материал на 174 предметах (надписи инкрустированы на бронзовых сосудах, нанесены тушью на нефрите, зафиксированы на глиняных оттисках печатей), общим объемом 2 967

Рис. 1. Крылатый «тигр» из могилы Цо-вана. Высота 24,6 см, длина 40,5 см, вес 22 кг; хранится в Музее пров. Хэбэй (г. Шицзячжуан, КНР). По: Тю: сан.., 1981. Ил. 43.

Рис. 2. Бронзовая подставка, инкрустированная золотом и серебром, в виде фигуры кошачьего хищника, терзающего оленя. Высота 21,9 см, длина 51 см, вес 26,6 кг. По: Тю: сан.., 1981. Ил. 18.

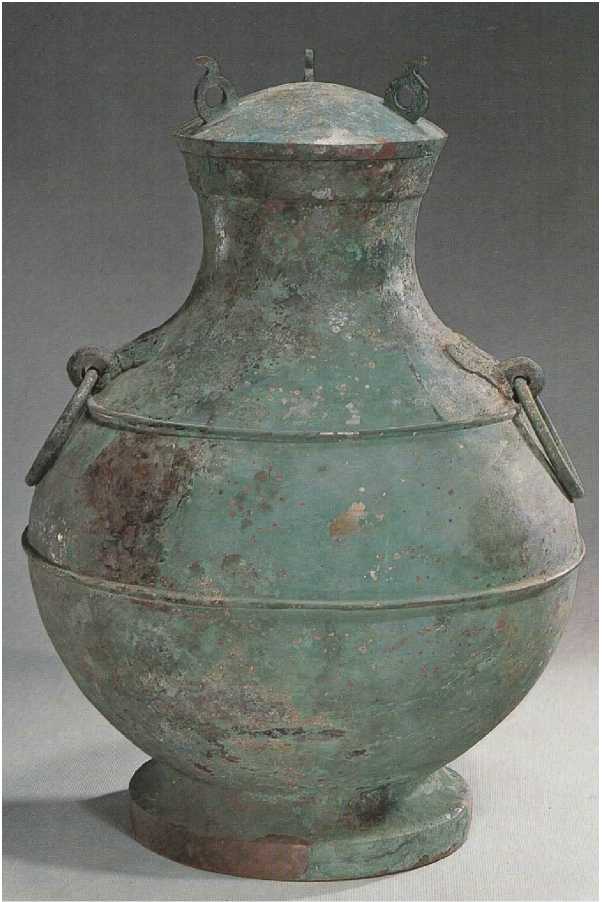

иероглифов [Чжунго каогу.., 2004. С. 347]. Наибольшую важность имеют тексты на двух бронзовых флягах для вина (рис. 3), состоящие из 1 101 иероглифа. Благодаря им стало известно, что в могиле № 1 захоронен ван Цо, правивший государством Чжуншань с 327 по 313 гг. до н. э. Надписи содержат сведения о генеалогии чжуншаньских ванов, а также о походе против порубежного государства Янь и захвате десятков городов, скорее всего, в 316 г. до н. э., в союзе с государством Ци [Loewe, 1985; Wu Xiaolong, 2004].

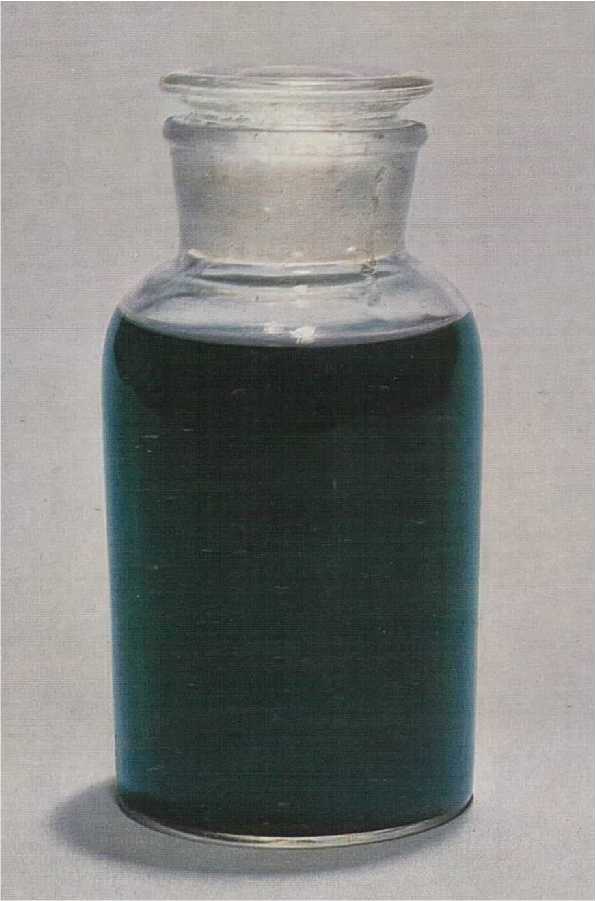

В самих флягах нашли остатки густой жидкости зеленого цвета, содержавшей этанол (рис. 4). В ноябре 1978 г. состав изучили в Пекинском НИИ спиртовой промышленности, выявив высокое содержание азота, лактиловой (молочной) и бутириновой (масляной) кислоты, что указывает на использование молока или, более вероятно, зерна в качестве исходного сырья. Значительный осадок объясняется тем, что напиток не подвергался перегонке, а использовался как слабоалкогольное «вино» (хотя и без винограда) 2. Подобные напитки изготовлялись на территории Китая на протяжении многих тысячелетий; наиболее раннее свидетельство зафиксировано на поселении Цзяху, относимого к раннему этапу культуры Пэйлиган (VII тыс. до н. э.) 3. Близкий по рецептуре напиток выделен из осадочных материалов на керамике поздненеолитического могильника Лянчэнчжэнь в юго-восточной части пров. Шаньдун (средний этап культуры Луншань, 2 400–2 200 лет до н. э.). Спиртные напитки из проса и риса, изготовленные методом сахаризации с использованием плесневых грибов, с добавлением ароматизаторов из фруктов и трав, найдены на памятниках позднего Шан – раннего Чжоу. Алкоголь из различных видов зерновых или бобовых растений широко использовался в обрядах на протяжении всей чжоуской эпохи, его изготовлением и потреблением (разумеется, не бытовым, а ритуальным) ведали особые чиновники, чему посвящен специальный раздел в «Чжоу ли» 4. Очевидно, «вино» играло определенную роль в заупокойном культе – как в качестве жертвоприношения предкам, так и важного компонента погребальной тризны, поскольку вызываемое алкоголем измененное состояние сознания способствовало общению с богами и духами [McGovern et al., 2005. P. 250] 5.

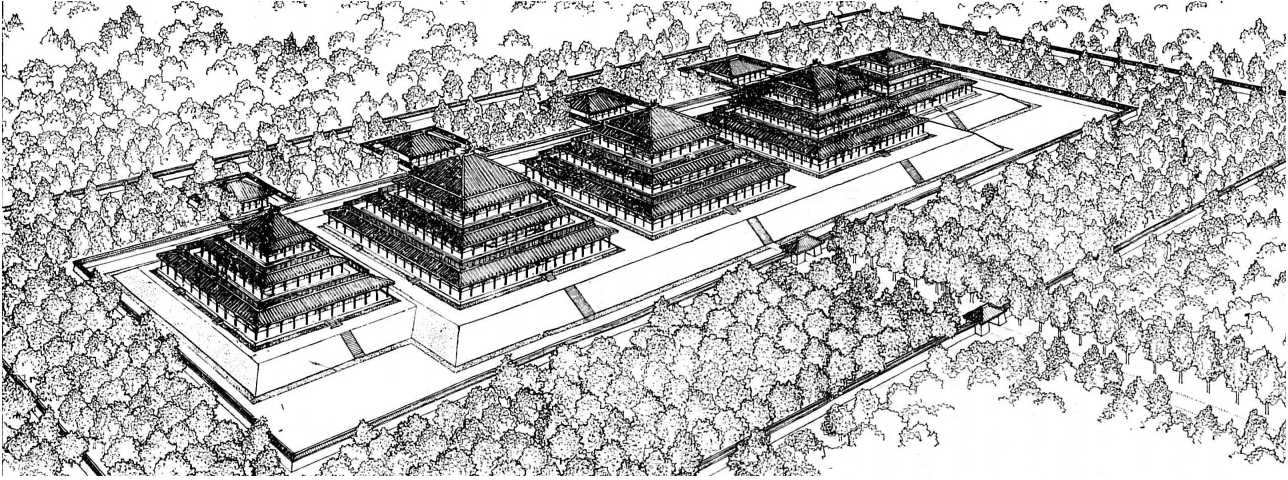

Вместе с ритуальными сосудами в могиле № 1 обнаружена уникальная бронзовая пластина размерами 94×48×0,8 см, весом 32,1 кг, на которой с помощью золотой и серебряной инкрустаций нанесены: план строительства «погребального парка» с указанием точных размеров зданий (пять поминальных храмов над могилами и четыре подсобных помещения); контуры стилобата, на котором размещены храмы, и окружающей их стены с воротами; текст указа о строительстве этого «парка». Проведенные замеры показали, что указ относился именно к раскопанному погребально-поминальному комплексу (данному на плане в масштабе 1:500), который, однако, не был достроен. Это наиболее ранний архитектурный чертеж на территории Китая, посвященный сложному культовому объекту; с его помощью удалось выполнить довольно точную реконструкцию (рис. 5). Редкая возможность сопоставить реальные размеры, полученные за счет обмеров, и номинальные величины, указанные на бронзовой пластине, позволила определить базовый модуль (1 чи ) и его точное значение (22 см) [Ян Хунсюнь, 1987. С. 133]. Эта величина несколько отличается от исчисленной для эпохи Чжоу по другим источникам; но при этом вполне естественно занимает промежуточное положение между чжоуским (19,91 см) и ханьским (27,65 см) линейным чи [Кроль, Романовский, 1982. С. 220–225]. Возможно, это был специальный, «архитектурно-строительный» чи , употреблявшийся для нужд

Рис. 3. Бронзовая фляга для вина ху . Высота 44,6 см, диаметр 15 см, вес 10,4 кг. По: Тю: сан.., 1981. Ил. 5 (справа).

Рис. 4. «Вино», сохранившееся в бронзовой фляге. По: Тю: сан.., 1981. Ил. 5 (слева).

Рис. 5. Реконструкция могильного комплекса Цо-вана. По: Ян Хунсюнь, 1987. С. 135.

проектирования. Следует подчеркнуть, что на пластине представлен наиболее ранний образец использования масштаба для составления планов; ранее считалось, что первую карту в масштабе «2 цуня – 1 000 ли » составил Пэй Сю в 267 г. (при династии Западная Цзинь); применительно к архитектуре план храма в масштабе «1 фэнь за 1 чи » выполнил при династии Суй архитектор Юйвэнь Кай (555–612), кстати, сяньбэец по происхождению [Ян Хунсюнь, 1987. С. 132].

По мнению М. Е. Кравцовой [2010. С. 835], создание усыпальницы, имеющей сложную наземную часть, свидетельствует о своеобразии художественных традиций «белых ди» и развитости местного зодчества. Их «религиозно-строительный опыт», адаптированный к требованиям и стандартам китайской художественной культуры, оказал влияние на развитие погребальной архитектуры Древнего Китая, определив облик важнейших объектов, например, мавзолея Цинь Шихуанди [Кравцова, 2004. С. 167–168; 2007. С. 493].

В завершении упомянем примечательную находку в могиле М3, судя по расположению и инвентарю, принадлежавшей одному из приближенных чжуншаньских правителей. Это две резные каменные доски для игры в любо – наиболее ранние изделия подобного рода [Комиссаров, 2014]. Данная игра была хорошо известна в Китае ханьского времени и предшествующего ему периода 6. Термин встречается в различных чжоуских сочинениях – вплоть до «Лунь юя», в котором Конфуций отмечал увлечение современников игрой в любо и «облавные» шашки 7. Благодаря реконструкции, предпринятой Ли Лином [2004], удалось установить, что для двух досок из Пиншань использовались разные маршруты движения фишек, то есть одновременно существовали разные варианты игры в любо , один из которых получил дальнейшее развитие при Хань. Правители и аристократы государства Чжуншань основательно подготовились к переходу в загробный мир, полагая, что и там они будут предаваться излюбленным занятиям, выстраивая комбинации на игровой доске за чаркой доброго вина.

Данные эпиграфики позволили соотнести полученные материалы с письменными источниками, поскольку государство Чжуншань хорошо известно в китайских летописях уже с 414 г. до н. э. Оно наследовало государству Сяньюй, созданному племенем «белых ди », которое входило в орбиту «скифского мира» [Крюков, Софронов, Чебоксаров, 1978. С. 183–184]. В культурном плане «варварское» по происхождению государство ничем не уступало окружавшим его чжоуским царствам 8 и играло заметную роль в бурных политических событиях эпохи Чжаньго. Однако с конца IV в. до н. э. оно подвергалось перманентной агрессии со стороны государства Чжао, причем именно здесь чжаоский Улин-ван успешно опробовал свои заимствования – у «варваров»! – в организации и снаряжении войска [Сыма Цянь, 1992. С. 60–67]. В 296 г. до н. э. Чжуншань уничтожила коалиция более мощных государств Чжао, Ци и Янь [Loewe, 1985. P. 130], которые вошли в состав «семи героев» – участников заключительного периода в борьбе за создание первой китайской империи.

Выше мы отмечали специфические черты в искусстве (и культуре в целом) государства Чжуншань, связанные с его происхождением. Однако следует при этом согласиться с мнением тех исследователей (см., напр.: [Хуан Шэнчжан, 1979]), которые полагают, что местную специфику не стоит преувеличивать, поскольку чжуншаньские правители были тесно связаны с правящим домом Чжоу. Общение между жителями Срединных государств и периферийны- ми (по отношению к этим государствам) племенами осуществлялось на протяжении многих столетий и сопровождалось интенсивным культурным обменом. Этому способствовало взаимопроникновение элит – процесс, хорошо известный по письменным источникам для последующих эпох. Главным культурным донором, несомненно, выступала китайская цивилизация, что было в значительной мере обусловлено – часто вопреки ксенофобским высказываниям конфуцианских идеологов – ее высокой степенью культурной адаптивности, способностью воспринимать и перерабатывать лучшие достижения других народов.

Список литературы Архитекторы и виноделы из племени белых ди

- Комиссаров С. А. Государство Чжуншань (по археологическим данным)//4-я Всесоюз. шк. молодых востоковедов: Тез. М.: ГРВЛ, 1986. Т. 1. С. 47-49.

- Комиссаров С. А. Самое раннее археологическое свидетельство об игре любо в Древнем Китае//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. Т. XX. С. 191-193.

- Кравцова М. В. Мировая художественная культура. История искусства Китая: учеб. пособие. СПб.: Лань; Триада, 2004. XXXII, 960 с.

- Кравцова М. В. Лин цинь//Духовная культура Китая: энцикл. в 5 т.+доп. том. М.: Вост. лит., 2007. Мифология. Религия. С. 493-497.

- Кравцова М. В. Чжуншань-го ды ишу//Духовная культура Китая: энцикл. в 5 т.+доп. том. М.: Вост. лит., 2010. Искусство. С. 835-836.

- Кроль Ю. Л., Романовский Б. В. Опыт систематизации традиционной китайской метрологии//Страны и народы Востока. М.: ГРВЛ, 1982. Вып. 23. С. 209-243.

- Крюков М. В., Софронов М. В., Чебоксаров Н. Н. Древние китайцы: проблемы этногенеза. М.: ГРВЛ, 1978. 342 с.

- Кучера С. История, культура и право древнего Китая: собрание трудов. М.: Наталис, 2012. 414 с.

- Ларичев В. Е. Народы Дальнего Востока в древности и средние века и их роль в культурной и политической истории Восточной Азии//Дальний Восток и соседние территории в средние века. Новосибирск: Наука, 1980. С. 8-38.

- Сыма Цянь. Исторические записки: («Ши цзи»)/Пер. с кит., предисл. и коммент. Р. В. Вяткина. М.: Вост. лит., 1992. Т. VI. 483 с.

- Хо О. А. «Вино» 酒 как ритуал в культуре Китая//Культуры и языки стран Дальнего Востока: Изучение и обучение. Иркутск: МГЛУ ЕАЛИ, 2015. С. 282-290.

- Li Zhengping. Chinese wine: Universe in a Bottle. Beijing: China Intercontinental Press, 2010. 143 p.

- Loewe M. The Royal Tombs of Zhongshan (c. 310 B. C.)//Arts Asiatique. 1985. Vol. 40, № 1. P. 129-134.

- McGovern P. E., Zhang Juzhong, Tang Jigen et al. Fermented beverages of pre-and proto-historic China//Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2004. Vol.101, № 51. P. 17593-17598.

- McGovern P. E., Underhill A. P., Fang Hui, Luan Fengshi, Hall G. R., Yu Haiguang, Wang Chen-shan, Cai Fengshu, Zhao Zhijun, Feinman G. M. Chemical Identification and Cultural Implications of a Mixed Fermented Beverage from Late Prehistoric China//Asian Perspectives. 2005. Vol. 44, № 2. P. 249-275.

- The Great Bronze Age of China: An Exhibition from the People's Republic of China/Ed. by Wen Fong. N. Y.: The Metropolitan Museum of Art, 1980. 386 p.

- Wu Xiaolong. How inscriptions and style reflect politics: the bronzes of King Cuo//Antiquity. 2004. Vol. 78, № 301. P. 594-601.

- Ли Лин. Жушань юй чусай . Поднимаясь в горы и пересекая границы. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2004. 2, 6, 387 с.+цв. ил. (раздельн. пагинация).

- Ли Сюэцинь. Дун Чжоу юй Циньдай вэньмин Цивилизация Восточного Чжоу и династии Цинь. Шанхай: Шанхай жэньминь чубаньшэ, 2007. 330 с.

- Тю:сан О-коку бунка тэн . Выставка культуры царства Чжуншань. Токио: Нихон кэйдзай симбунся, 1981. 183 с.

- У Хун. Тань цзицзянь Чжуншаньго циудэ цзаосин юй чжуанши. Обсуждение формы и украшения некоторых предметов государства Чжуншань//Вэньу. 1979. № 5. С. 46-50.

- Хуан Шэнчжан. Гуаньюй Чжаньго Чжуншаньго муцзан иу жогань вэньти бяньчжэн. По поводу исследования некоторых вопросов, (связанных) с погребальным инвентарем государства Чжуншань периода Чжаньго//Вэньу. 1979. № 5. С. 43-46.

- Цо му -Чжаньго Чжуншаньго гованчжи му . Могила вана Цо -правителя государства Чжуншань периода Чжаньго. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 1996. Т. 1; 2. 960 с. (единая пагинация).

- Чжаньго Чжуншаньго Линшоучэн: 1975-1993 нянь каогу фацзюэ баогао . Городище Линшоучэн государства Чжуншань периода Чжаньго -отчет об археологических раскопках 1975-1993 гг. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2005. 393 с.

- Чжунго каогусюэ: Лян Чжоу цзюань. Археология Китая: Период обеих династий Чжоу/Гл. ред. Чжан Чаншоу, Инь Вэйчжан. Пекин: Чжунго шэхуй кэсюэ чубаньшэ, 2004. 6, 19, 32, 563 с. (раздельн. пагинация).

- Ян Хунсюнь. Цзяньчжу каогусюэ луньвэньцзи . Сб. статей по археологии архитектуры. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 1987. 331 с.