Архитектура оборонительно-жилых комплексов севера Западной Сибири как культурно-хронологический признак (по материалам памятников урочища Соровские озера)

Автор: Кардаш О.В., Липс С.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

Специфика археологических памятников севера Западной Сибири состоит в хорошей выраженности руин в микрорельефе местности. В особенности это относится к оборонительно-жилым комплексам, имевшим в разные эпохи устойчивую форму планировочной структуры. Данная особенность позволяет выделить культурно-хронологические признаки архитектуры, однако не позволяет обосновать эти признаки, поскольку вплоть до начала 2000-х гг. определение возраста памятников раннего железного века и Средневековья по методу 14С не практиковалось и объекты датировались в широком хронологическом диапазоне. В статье представлены результаты радиоуглеродного исследования образцов из ряда городищ урочища Соровские озера. Анализ полученных результатов выявил необходимость пересмотра периодизации как памятников, так и археологических культур.

Север западной сибири, соровские озера, оборонительно-жилой комплекс, радиоуглеродный возраст

Короткий адрес: https://sciup.org/145144984

IDR: 145144984 | УДК: 902/904+902.01+72.031 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.269-274

Текст научной статьи Архитектура оборонительно-жилых комплексов севера Западной Сибири как культурно-хронологический признак (по материалам памятников урочища Соровские озера)

В настоящее время на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры зарегистрировано 5850 памятников археологии (см: www. , среди них около 800 объектов – оборонительно-жилые комплексы. Оборони- тельно-жилой комплекс (здесь и далее) – это группа построек, объединенных специально спланированной территорией и окруженных системой обороны [Кардаш, 2013]. Большинство укрепленных поселений севера Западной Сибири визуально хорошо выражены в микрорельефе, что позволяет не только их выявить, но и предварительно определить возраст, основываясь на материалах стационарных исследований подобных памятников. Вместе с тем отдельные формы планировочной структуры городищ продолжают бытовать с раннего железного века до Средневековья (VIII–VII вв. до н.э. – XVII–XVIII вв.). В этой связи выделение архитектурных культурно-хронологических признаков требует обоснования.

Зачастую при археологических разведках время функционирования памятников устанавливается на основании сравнительно-типологического метода. Определение возраста по методу 14С практикуется редко, и объекты датируются в широком хронологическом диапазоне, что не позволяет использовать такие данные в историко-архитектурном анализе.

На данном этапе нашего исследования мы предприняли попытку определить, насколько результаты предварительной оценки кул ьтур-но-хронологической принадлежно сти оборонительно-жилых комплексов соответствуют радиоуглеродному возрасту.

Для проведения исследования были выбраны оборонительно-жилые комплексы в урочище Соровские озера, где на локальной территории в естественном ландшафте сохранились руины укрепленных поселений и иных объектов, существовавших и сменявших друг друга на протяжении нескольких тысячелетий. Подавляющее большинство объектов не подвергалось какому-либо антропологическому воздействию и находится в отличном состоянии, что исключает загрязнение образцов. Для исследований были выбраны три городища раннего железного века и шесть городищ эпохи Средневековья (рис. 1).

В задачи работы входили определение хронологии выбранных памятников радиоуглеродным мето-

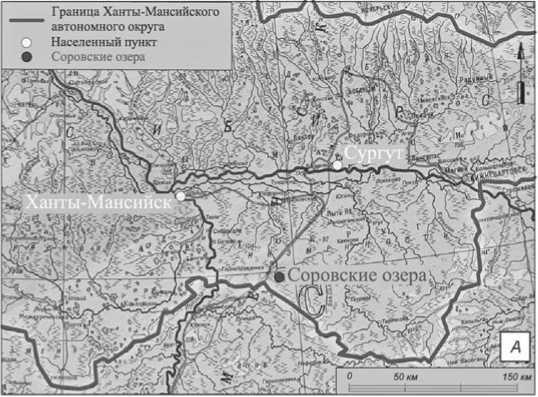

Рис. 1. Соровские озера (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).

А – карта-схема расположения места проведения исследований; Б, В – городище Соровское-25. Фото и фотосхема остатков оборонительно-жилого комплекса. Вид с северо-востока (схема С.А. Липс).

дом по 14C, а также сравнительно-типологическим и последующее сравнение полученных результатов с предварительной атрибуцией при выявлении этих памятников (рис. 2).

Урочище Соровские озера расположено на юге Нефтеюганского р-на Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в юго-западной части Среднеобской низменно сти в междуречье Оби

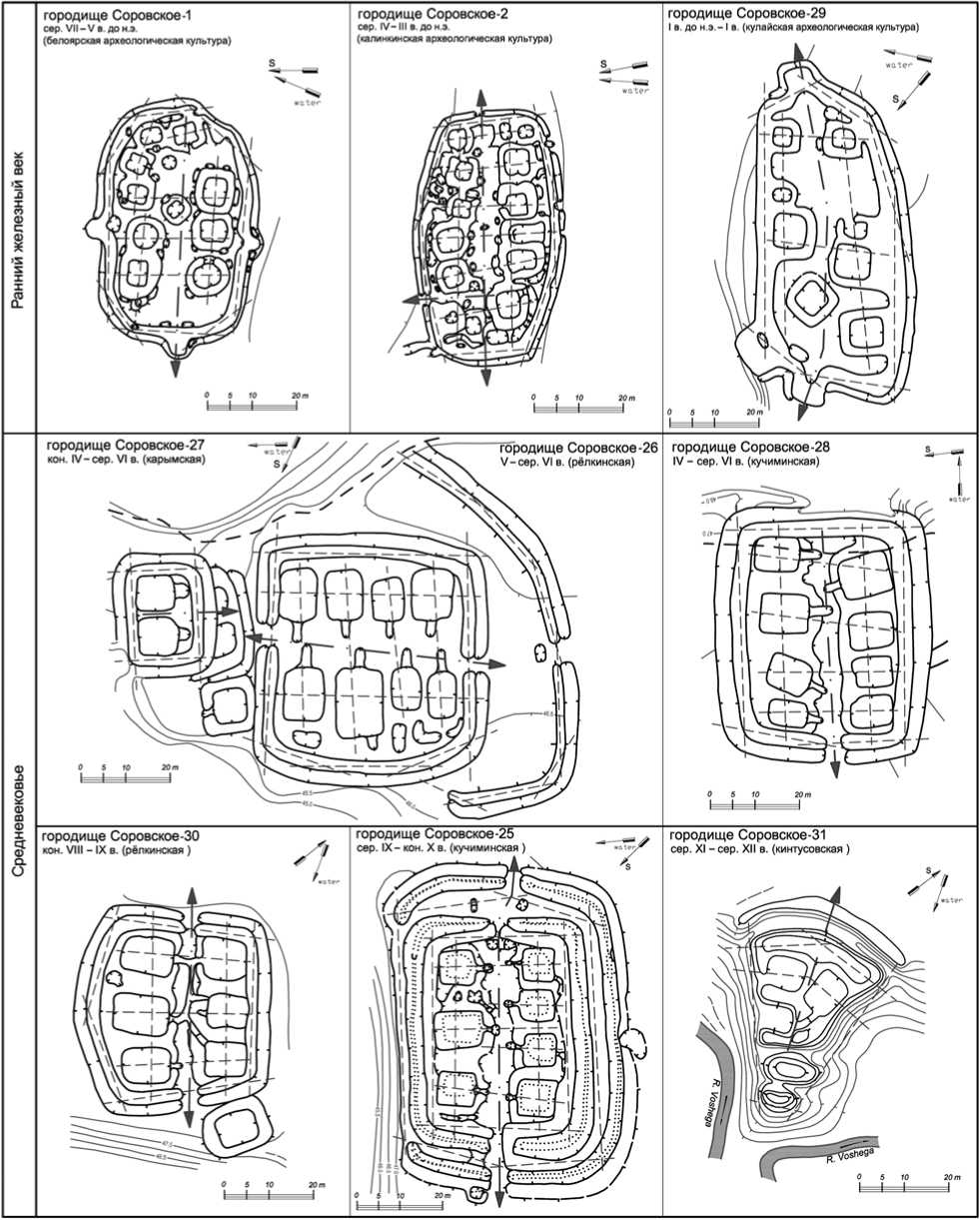

Рис. 2. Топографические планы оборонительно-жилых комплексов Соровских озер, из которых были взяты образцы для радиоуглеродного датирования.

и Иртыша, в бассейне верхнего течения р. Большой Салым (см. рис. 1).

Археологический комплекс «Соровские озера» составляет 101 объект археологии и этнографии разного времени функционирования. Среди них 38 оборонительно-жилых комплексов.

Исследуемые археологические объекты расположены в зоне средней тайги Западной Сибири. Песчаные и супесчаные грунты хорошо сохраняют конфигурацию остатков археологических объектов – рвы, валы, ямы и др. (см. рис. 2). Остатки оборонительно-жилых комплексов разных эпох визуально фиксируются на поверхности рельефа и служат источником первичного морфологического анализа композиции и параметров планировочной структуры для предварительной датировки памятников.

На берегу Соровских озер зафиксированы 40 городков разных хронологических периодов, из них два укрепленных жилища эпохи бронзы (III – начало I тыс. до н.э.). В списке объектов культурного наследия ХМАО – Югры их официальный статус – городища, поэтому далее в ряде случаев мы будем использовать этот термин. Из 38 оборонительно-жилых комплексов 22 городища раннего железного века (VIII в. до н.э. – III в. н.э.) и 16 городищ эпохи Средневековья (от IV–V до XII–XIII вв. н.э.).

Большинство оборонительно-жилых комплексов Соровских озер было выявлено и обследовано в 1980–1990-е гг. разведочной группой под руководством К.Г. Карачарова [Карачаров, 1988, 1993], исследования были продолжены в 2000х гг., и часть памятников датировалась в 2008 г. М.Ю. Барановым [Баранов, 2008]. Все памятники, обнаруженные при проведении разведочных археологических работ, были датированы в основном по керамической посуде либо по визуальным

Результаты анализа по 14С образцам из оборонительно-жилых комплексов Соровских озер

Для датировки радиоуглеродным методом по 14С были взяты образцы угля, кальцинированной и сырой кости, а также органического очажного слоя (см. таблицу ). Стоит заметить, что гуминовые кислоты, выделенные из образцов очажного слоя трех объектов (Соровское-1, -25, -28), дали схожую датировку – XVII в., что явно не соответствует действительности и, скорее, связано со сложностью очистки образца. Эти даты были исключены из таблицы как ошибочные. Лишь дата одного образца гуминовых кислот (Соровское-31) совпала с датами образцов угля и кальцинированной кости и поэтому учтена в таблице.

В большинстве случаев результаты радиоуглеродного датирования позволили сузить хронологию памятников, определенную сравнительно-типологическим анализом. Это, например, периоды функционирования городищ Соров-ское-1, -26–29, -31.

В ряде случаев радиоуглеродная дата образцов угля и кости не совпала с датами, определенными сравнительно-типологическим анализом. Так, время функционирования городища Соровское-2 сдвинулось с VI–IV вв. до н.э. (калинкинская археологическая культура) на IV–III вв. до н.э. (см. таблицу), что уже отно сится к кулайской археологической культуре [Чемякин, 2008]. Период функционирования городища Соровское-25 ранее был определен в рамках VIII – IX вв. (кучиминская археологическая культура [Зыков, 2012]). По анализу образца угля на 14С городище датировано серединой IX – X в. (кинтусовская археологическая культура). Городище Соровское-30 по сравнительно-типологическому методу и керамическому материалу было датировано IX–XII вв. [Карачаров, 1988; Баранов, 2008; Виноградов, 2015], датировка естественнонаучным методом дала VIII–IX вв.

Таким образом, в нескольких случаях хронологический диапазон функционирования городища не совпадает с таковым археологической культуры. Можно предположить, что рамки существования поселений некоторых культур шире, чем считалось ранее.

Кроме того, планировочные структуры оборонительно-жилых комплексов разных хронологических периодов схожи между собой. Композиции планов городков, в основе которых лежит принцип зеркальной симметрии, остаются неизменными на протяжении тысячелетия, а орнаментация керамических сосудов меняется с течением времени.

Анализ результатов датирования по 14С дает основания для пересмотра периодизации памятников и соотношения археологических культур с хронологией функционирования городищ и поселений севера Западной Сибири.

Исследование выполнено в рамках проекта по гранту Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 17-11-86008-ОГН|18).

Список литературы Архитектура оборонительно-жилых комплексов севера Западной Сибири как культурно-хронологический признак (по материалам памятников урочища Соровские озера)

- Баранов М.Ю. Отчет о НИР. Выявление и обследование объектов культурного наследия на территории археологического комплекса «Соровские озера» в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2007 году. - Нефтеюганск, 2008 // Архив НПО СА. Ф. 1. Д. 219.

- Борзунов В. А., Чемякин Ю.П. Карымское общество таежного Приобья: некоторые аспекты его генезиса, развития и взаимодействия с соседями // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. -Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2012. -Вып. 10. - С. 217-261.

- Виноградов А. С. Отчет о НИР. Обследование технического состояния и установление границ территорий объектов археологического наследия, расположенных в Нефтеюганском и Сургутском районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проведенные в 2014 году. -Нефтеюганск, 2015. - Т. 1-11.

- Зыков А.П. Барсова гора: очерки археологии Сургутского Приобья. Средневековье и новое время. - Екатеринбург: Уральский рабочий, 2012. - 232 с.

- Карачаров К.Г. Отчет о НИР. Разведка в Нефтеюганском районе Тюменской области. - Екатеринбург, 1988 // Архив НПО СА. Ф. I., Д. 28.

- Карачаров К.Г. Отчет об археологической разведке в бассейне р. Б. Салым в южной части Нефтеюганского района Тюменской области, проведенной летом 1993 года. - Екатеринбург, 1993. - Т. 1, 2 // Архив НПО СА. Ф. I. д. 21.

- Кардаш О.В. Надымский городок князей Большой Карачеи (Обдорские городки в конце XVI - первой трети XVIII в.: история и материальная культура). - Екатеринбург; Салехард: Магеллан, 2013. - 360 с.

- Чемякин Ю.П. Барсова гора: очерки археологии Сургутского Приобья. Древность. - Сургут; Омск: Ом. дом печати, 2008. - 224 с.