Архитектурное месторазвитие села

Автор: Гаевская Злата Анатольевна

Рубрика: Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов

Статья в выпуске: 3 т.21, 2021 года.

Бесплатный доступ

Постепенное уничтожение природы все больше и больше ставит человечество перед угрозой широкомасштабных социальных, экономических кризисов, природных катастроф, пандемий. Несмотря на то, что тема перехода к устойчивому развитию, объявленная ООН в 1992 году, в связи с последними событиями временно потеряла актуальность, но в перспективе как проблема она останется на повестке дня отдельных муниципалитетов, регионов, стран, континентов и планеты в целом по крайней мере до тех пор, пока создание условий устойчивого развития административно-территориальных образований не станет постоянной практикой всех хозяйствующих субъектов, тем или иным способом участвующих в процессах природопользования, и, прежде всего, местных и национально-государственных органов управления, а также международных организаций. Фетишизация городов в архитектурном мире превратила сельскую местность в Terra Incognita. В то же самое время под влиянием цифровой глобализации вырисовывается будущее сельского хозяйства, обусловленное интернетом вещей, сельскохозяйственными датчиками и фермерскими дронами. Сельское хозяйство становится интеллектуальным, а точное земледелие - нормой. Архитектура деревни, основанная на точном земельном балансе, выявляет оптимальные функциональные связи и особенности энергомассопереноса. На историческом и зарубежном опыте показано, что эстетика кибердеревень как месторазвитий должна быть связана с подчеркиванием природных закономерностей и улучшением коммуникативных связей.

Архитектура, цифровизация, сельское хозяйство, кибердеревня, месторазвитие

Короткий адрес: https://sciup.org/147235325

IDR: 147235325 | УДК: 711.4 | DOI: 10.14529/build210301

Текст научной статьи Архитектурное месторазвитие села

Конфликты, экономические и социальные кризисы, изменение климата, рост зоонозных болезней требуют изменения нашего мышления в XXI веке. В настоящее время фетишизация городов в архитектурном мире достигла своего предела. Архитектурный гений нашего времени Рем Колхас констатирует: «Сельская местность составляет 98 процентов поверхности мира, и там проживает 50 процентов человечества. Но наша озабоченность городами создает ситуацию, сравнимую с началом XVIII века, когда обширные районы мира были описаны на картах как Terra Incognita. Сегодня Terra Incognita – это сельская местность» [1].

Под влиянием глобализации и престижности городской жизни утрачивается сельская идентичность. Сосредоточение усилий архитекторов на городах сформировало престижность городской жизни, дающей лучший выбор работы, обслуживания, доступа к водоснабжению и канализации. Сегодня средний возраст фермеров по всему миру приближается к 60 годам [2]. Сельская молодежь ищет лучшей доли в городах. Во многом это говорит о непрестижности сельского образа жизни. Но городская модель жизнеустройства не является устойчивой, в ней сосредоточены серьезные экологические проблемы. Поэтому нужна разработка методологической базы развития сельских территорий на основе комплексного подхода к ее устойчивому развитию, так как на глобальном уровне ООН провозгласила 2021–2030-е годы десятилетием восстановления экосистем1.

В российской градостроительной науке большинство работ общетеоретической и региональной направленности затрагивают вопросы села лишь фрагментарно, в виде отдельных аспектов. Вопросы изучения географических, экономических, социальных аспектов развития сельских населенных пунктов и их территориальных групп раскрываются в своих трудах: В.Р. Беленький, С.А. Дектерев [3], К.П. Иванов [4], В.Н. Калуцков, Г.А. Кузнецов, А.А. Романов, Н. Рожков, А.К. Славуцкий, В.М.

Стерн, В.А. Тихонов, Л.К. Френк, А.П. Огарков, М.В. Посохин, А.Ф. Хайретдинов, А.В. Чаянов, В.И. Чалов. Но, к сожалению, в них не показана связь между выявлением архитектурной идентичности каждого конкретного сельского места и новой технологической революцией в сельском хозяйстве, подразумевающей необходимость устойчивого развития сельских территорий.

Сейчас сельские территории – место для генетических экспериментов, сезонных миграций, цифровизации и гомогенизации. Но такой подход не может обеспечить процветающее будущее села. Устойчивое развитие сельских районов – сложная взаимосвязь между окружающей средой, экономикой и социальной сферой. Так, согласно определению, принятому ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), устойчивое развитие – это: управление и сохранение базы природных ресурсов, а также ориентация технологических и институциональных изменений таким образом, чтобы обеспечить достижение и постоянное удовлетворение человеческих потребностей для нынешнего и будущих поколений. Такое устойчивое развитие (в сельском хозяйстве, рыболовстве и лесном хозяйстве) обеспечивает сохранение земли, воды, генетических ресурсов растений и животных, не наносит ущерба окружающей среде, является технически целесообразным, экономически жизнеспособным и социально приемлемым» [5].

Архитектура в силу своей комплексности может быть инструментом, позволяющим организовать гармоничную связь в триаде природа – население – хозяйство. Нужно найти архитектурные пути оживления сельской местности.Сельские территории нуждаются во внимании и восстановлении архитектурными средствами. Поэтому целью статьи является разработка архитектурных принципов оживления сельских территорий на основе максимального выявления их идентичности для устойчивого социального и экономического развития. Объектом исследования в статье являются сельские территории, находящиеся в переходном периоде к сельскому хозяйству 3.0 и 4.0 [6]. Англия, Франция и Германия уже осуществили переход к интенсивному и точному земледелию и переходят к цифровому земледелию. Данный тип сельского хозяйства характеризуется применением интегральных технологий, агрономическим моделированием, максимальным учетом особенностей каждого конкретного места. Сельское хозяйство 5.0 – это прежде всего робототехника и искусственный интеллект.

Предметом исследования являются архитектурные принципы месторазвития2 сельских терри- торий на основе максимального учета их природного, социального и экономического контекста в условиях нового технологического этапа развития сельского хозяйства. Задачи статьи:

-

1. Определить специфику развития сельского хозяйства в современных социальноэкономических условиях.

-

2. Выявить на историческом и зарубежном опыте архитектурные приемы, раскрывающие неповторимость каждого селения и его уникальную историю.

-

3. Изучить возможности архитектурного ме-сторазвития сельских территорий для их устойчивого современного социального и экономического развития.

Методы

Автором статьи в научных трудах разрабатывается градостроительная теория месторазвития сельских территорий [5–11]. Только в населенных местах в концентрированном виде проявляется взаимодействие человека, производства и природы, которое можно описать понятием – местораз-витие. Оно было введено еще в 1926 году географом, экономистом и социологом П.Н Савицким. Суть введенного им понятия: «Взаимное приспособление живых существ друг к другу …в тесной связи с внешними географическими условиями, создает … свой порядок, свою гармонию, свою устойчивость» [12]. Этот термин учитывает возможность одновременной многоплановой «встро-енности» человеческого общества и результатов его деятельности в социально-экономические и природно-ландшафтные системы. До сих пор в теории сельского градостроительства не рассмотрены архитектурные вопросы восстановления идентичности деревень на основе учета новой технологической революции в сельском хозяйстве, требующей высокоточного использования ресурсов: трудовых, хозяйственных, природных. Сельское хозяйство прошло в своем развитии несколько этапов развития. До начала XX века это было трудоемкое мелкое хозяйство с преобладанием ручного труда. Механизация сельского хозяйства явилась следствиям мировой промышленной революции конца XIX века и стимулировало крупномасштабное производство. Поворот в XX веке к индустриальному сельскому хозяйству означал друг другу и окружающей среде и ее к себе приспособивших, понимается нами под выдвигаемой в этих строках категорией месторазвития» [Савицкий П.Н. Избранные труды. М., РОСПЕН, 2010, с. 267]. У Л.Н. Гумиле-ва:– «участок земной поверхности, качественно отличный от других участков, окаймленный естественными границами и представляющий собою целостную и взаимно обусловленную закономерную совокупность предметов и явлений, которая типически выражена на значительном пространстве и неразрывно связана во всех отношениях с ландшафтной оболочкой» [Гумилев, Л.Н. Этнос в географии // Этногенез и биосфера Земли].

ресурсоистощительное неадаптивное землеустройство, что дало толчок к тотальному наступлению на природу и к постепенной утрате регионального своеобразия сельских территорий.

Вслед за потрясениями, связанными с механизацией, пришли потрясения, связанные с химизацией, активным применением гербицидов, пестицидов, монокультур. Начало «зеленой революции» в сельском хозяйстве относится к середине XX века. Последствия «зеленой революции» до сих отражаются на состоянии сельских территорий. Интенсификация земледелия привела к нарушению водного баланса почв, широкому распространению почв с засолением и опустыванием и в целом к уменьшению природно-ресурсного и эстетического потенциала агроландшафта.

Нынешняя революция в сельскохозяйственном секторе (с 1990-х годов) - это цифровое сельское хозяйство. В нем сделан упор на точное (адаптивноландшафтное) земледелие на основе сетевых технологий. Точное земледелие подразумевает учет различных почвенных, агрономических, ландшафтных условий. Для сельского хозяйства становится возможным переход от унификации агроландшафтов к адаптивному районированию и разнообразию культивируемых сортов и растений.

Восстановление эстетического потенциала агроландшафта немыслимо без подчеркивания неповторимости каждого селения. Уже сейчас сельское общество начинает формировать запросы на создание индивидуального запоминающего облика селения и его устойчивого будущего.В наш технический век психологический комфорт немыслим без гармоничной среды обитания. Среда сельских поселений должна иметь индивидуальный запоминающийся облик. Сельский мир может быть связан с индустриальной культурой. Только это не подчеркивание социальной статусности, как в городах, а уважение к genius loci.

Результаты

Вначале рассмотрим исторический опыт организации жизни на сельских территориях. Функциональное и художественное в организации жизни в традиционном крестьянском ландшафте не разделились и были равноценны. Человеческая культура и социальные взаимодействия всегда были под сильным влиянием экосистем. Традиционный крестьянский ландшафт был продолжением природы. Очень емко эту мысль раскрывает великий русский мыслитель Д.С. Лихачев: «Русский крестьянин своим многовековым трудом создавал красоту русской природы. Он пахал землю и тем задавал ей определенные габариты. Он клал меру своей пашне, проходя по ней с плугом. Рубежи в русской природе соразмерны труду человека и его лошади, его способности пройти с лошадью за сохой или плугом, прежде чем повернуть назад, а потом снова вперед. Приглаживая землю, человек убирал в ней все резкие грани, бугры, камни. Рус- ская природа мягкая, она ухожена крестьянином по-своему. Хождения крестьянина за плугом, сохой, бороной не только создавали «полосыньки» ржи, но ровняли границы леса, формировали его опушки, создавали плавные переходы от леса к полю, от поля к реке» [13, с. 123].

Функциональное и художественное в организации жизни в традиционном крестьянском ландшафте не разделились и были равноценны. Таким образом, деревня (село, группа селений) формировалась как единое целое. Известный исследователь русского Севера Ю.С. Ушаков констатирует [14, с. 9-10]:

-

• «Обследования последних лет, проведенные в районах русского Северо-Запада, наиболее сохранивших народные традиции, убедительно подтверждают ту простую мысль, что если части целого (отдельные сооружения) создавались народными зодчими с большим мастерством, то почему целое (деревня, село, группа селений), создававшееся коллективным трудом народа-творца, не могло обладать теми же высокими качествами ?».

-

• «Природная среда подсказывала очень многое: зрительные границы селения, его планировочный и композиционный приемы, расстояние до основных сооружений, их высоту, обозревае-мость селения и его элементов с различных элементов при движении по суше или воде...Такой подход обеспечивал каждому селению свою неповторимость ».

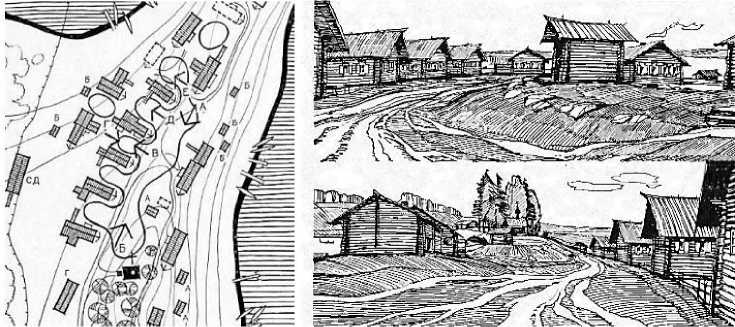

Создавался архитектурно-природный ансамбль (рис. 1). В природную красоту органически и удачно вплеталась архитектура.

Ю.С. Ушаков, раскрывая неповторимость деревни Семеново, тонко подметил связь между архитектурой и природой: «Деревня, расположенная на одном из мысов южной части озеро Кено (Ке-ноозеро), имеет сравнительно редко встречающуюся на русском Севере замкнутую форму планировки. Здесь этот прием был вызван природными условиями: узкий безлесный мыс, выбранный для заселения, был удобен, но открыт ветрам. Поэтому основной порядок тесно расположенных домов был обращен не к воде, а внутрь мыса и укрыт за невысокой грядой» [15].

Гармония между строениями и природой создавала чувство малой Родины у селян. Устойчивое будущее села тесно связано с переходом от индустриального сельскохозяйственного ландшафта (несоразмерного природной структуре местности и человеку) к биосферосовместимому на основе цифровых технологий [7]. Будет осуществлен переход от крупноячеистой организации территории к мелкоячеистой. Становится возможной реконструкция сел и деревень как архитектурно-природных ансамблей.

Есть ли еще архитектурные пути выражения неповторимости каждого села? В России уже появился общественный запрос на выражение куль-турнойидентичности села архитектурными средст-

Рис. 1. Деревня Семеново (по Ю.С. Ушакову [15, с. 29–30]

вами. В 2019 году село Бердигестях Горного улуса стало первым в России, для которого был разработан уникальный дизайн-код. Существующие генеральные планы не выявляют историческую идентичность конкретного места. Дизайн-код был разработан для создания единого архитектурного облика поселения. Архитектурная индивидуальность села может сделать территорию привлекательной для ее дальнейшего экономического развития. Основой разработанного дизайна-кода стало стремление создать единое общественное пространство на основе образа жизни населения и их предподчте-ний. В работу над дизайн-кодом были вовлечены студенты Арктического государственного института культуры и искусств и кафедры архитектуры Инженерно-технического института СВФУ [16].

В переводе с якутского языка Бердигестях означает маленькая сосна, молодой сосняк. На основе выбранного жителями символа сосны созданы фирменные знаки,элементы навигаций и малых архитектурных форм [16]. Пример малой архитектурной формы на основе дизайн-кода представлен на рис. 2.

Якутское село Бердигестях демонстрирует возможности выявления уникальности и самобытности территории даже на основе продуманной политики благоустройства территории.

Теперь рассмотрим зарубежный опыт современного обновления села. В Европе развитие сельской местностизатруднено из-за последовательной ликвидации железнодорожного сообщения, а цифровая взаимосвязь внутренних районов осложняется вопросами прибыльности. Но Китай демонстрирует другой пример. Для него важна интегрированность сельской местности в более широкую человеческую и инфраструктурную сеть. Отдаленные регионысвязываются высокоскоростными поездами, и последние горные деревни соединяются с остальной частью Китая с помощью оптоволоконных кабелей.

А для улучшения жизни на сельских территориях и возвращения жителей в родные края архитекторы Китая разрабатывают архитектурные и пространственные модели нового жизнеустройства. Это доказывает своей практикой Сюй Тяньтянь (бюро DnA_– Design and Architecture) – молодая

Рис. 2. Пример малой архитектурной формы для села Бердигестях [16]

Рис. 3. Бамбуковый павильон. Чайная плантация Дамушань. Суньян (2015 г.)

Рис. 4. Мост Shimen Bridge [18]

женщина-архитектор Китая, закончившая Гарвард. Ее творчество, построенное на идее «архитектурной акупунктуры», пример того, что можно не просто строить красивые здания, но и менять в лучшую сторону социальную жизнь в сельской местности.

Предлагаемая ею стратегия архитектурной акупунктуры заключается в следующем [17]:

-

• Организации социальной жизни в деревнях за счет создания общественных пространств в местах, активируя которые можно добиться улучшения социальной жизни. Архитектура может оказывать сильное социальное влияние на сельских жителей.

-

• Проект должен выходить за рамки туристической привлекательности деревень округа для городских жителей или иностранных гостей. В проекте необходимо открывать местную историю самим сельским жителям на основе аутентичной сельскохозяйственной продукции и наследия. Архитектура создается для конкретного места и людей. Создаваемые объекты можно адаптировать для множественного и одновременного использования. Здание может быть идентифицировано как неотъемлемая часть его региона и культуры. Но при этом они должны быть очень специфичны именно для своего места. Сюжет проекта здания соединяется с деревенским контекстом.

-

• Разрабатываются локальные пространства коллективной памяти, чтобы возродить культурное и историческое понимание региона. Архитектура должна соединять прошлое и будущее.

Архитектурная акупунктура Сюй Тяньтянь восстанавливает идентичность деревни, так как нацелена на активацию ее собственной истории и направленности. Пример организации социальной жизни на основе архитектурной акупунктуры Сюй Тяньтянь мы можем увидеть на рис. 3 [18]. Бамбуковый павильон был построен на чайной плантации для отдыха местных фермеров. Данный павильон привлек внимание жителей района и вскоре стал местом проведения многих мероприятий и церемоний.

Также в качестве еще одного примера активации социальной жизни на основе введения не- больших архитектурных функций в соответствии с историческим контекстом конкретной деревни можно привести мост Shimen Bridge – мост через реку Сунинь (рис. 4).

Сунь Тяньтянь умело средствами коммуникативного дизайна отдала дань прошлому. Старый мост Шимэнь был превращен в смотровую площадку для реки Суньи и плотины Уян. «Когда-то каменный мост был автомобильным и соединял две деревни. Но потом автотрасса пошла в обход, и мост решили сделать публичным пространством. Его дополнили деревянной крышей, внутри поставили скамейки, разбили клумбы, в центре сделали маленькую площадь с деревьями, установили подсветку. В этом месте река имеет систему плотин, которой уже полторы тысячи лет. Жителям предлагается приходить наслаждаться пейзажем – дружить селами» [19]. Также его можно использовать для рынка выходного дня.

Примером открытия местной истории самим сельским жителям на основе сплава традиций и культуры конкретной деревни может служить завод по производству коричневого сахара (рис. 5) [18]. Он был призван объединить местные семейные мастерские для улучшения условий производства.

Рис. 5. Завод по производству коричневого сахара (Brown Sugar Factory, 2016 г) [18]

На фабрике была предусмотрена возможность проведения общественных мероприятий для жителей деревни и выставка для посетителей. Производство сахара осуществляется только с октября по декабрь. В остальное время здание используется для дневных чайных встреч, показа фильмови представлений местного кукольного театра.

«Основное производственное пространство является центральной сценой для демонстрации рабочего процесса сахарников в живом исполнении; деревня, поля и горы становятся фоном сцены» [18]. Штриховые рисунки на стеклянных стенах демонстрируют традиционный процесс производства сахара».

Другим примером может служить новая фабрика по производству рисового вина в деревне Шаньтоу [18]. Она была запрограммирована так, чтобы обеспечить стандартизированное пространство для крупномасштабного производства и брендинга путем объединения семейных мастерских в коллективный союз. На уровне земли производственное пространство вытянуто вдоль линейного участка с рядом отсеков, соответствующих производственной последовательности. Параллельный крытый переход – обзорный коридор для посетителей, а также открытая гостиная для жителей деревни. Второй этаж – общественная площадка для посетителей и жителей с дегустационными залами и смотровыми площадками (рис. 6).

Рис. 6. Завод по производству рисового вина (Rice Wine Factory, 2019) [18]

Теперь рассмотрим пример создания локальных пространств коллективной памяти. При планировании и эксплуатации живописного района Чайного сада Дамушань округа Сунь Тяньтянь уделила внимание не только новому строительству, но и использованию возможностей развития этого живописного района для решения проблем нескольких маленьких и больших деревень, разбросанных в Чайном саду ( таких как Guanshanliao Hengxi Village и т. д.). Чайная комната «Оки Маунтин» является частью этого сада и предназначена для передачи аспектов чайной культуры и современных форм традиций. Когда люди входят в здание чайной комнаты, дегустируют чай – они лучше понимают природный пейзаж (рис. 7).

Рис. 7. Чайная комната «Оки Маунтин» (2015 год) [18]

Своей архитектурной практикой Сунь Тянь-тянь доказывает, что архитектура может быть средством уважения к местной истории и проблемам сельских территорий. Для ее творчества характерна не радикальная реконструкция села или деревни, а малое вмешательство в их пространственную ткань, дающее эффект катализации для социальных и экономических процессов. Такой подход смог дать ощутимый результат – возвращение молодых людей в свои родные края. Устойчивое будущее села тесно связано с его местораз-витием.

Выводы

Кибердеревня будущего – это не только дроны, роботы, электронные пчелы, цифровые технологии. Будущая сельская местность – это прежде всего высокотехнологичная поэтика конкретного места на основе усиления архитекторами природного потенциала ландшафта и выявления ими исторического контекста места. Устойчивое развитие села должно базироваться на следующих принципах:

-

1. Сельское хозяйство 3.0, 4.0 и 5.0 требуют выявлении средствами архитектуры идентичности конкретного места.

-

2. Архитектура – средство уважения к местной истории сельских территорий.

-

3. Архитектурное месторазвитие сельских территорий может быть драйвером их социального и экономического развития.

Устойчивое будущее сельских территории тесно связано с месторазвитием конкретных мест на основе восстановления их исторической идентичности.

Список литературы Архитектурное месторазвитие села

- Колхас, Р. О селе / Р. Колхас. -https://estatemag.io/selo-s-remom-kolhasom/

- Food security for sustainable development and urbanization: Inputs for FAO s contribution to the 2014 ECOSOC Integration Segment, 27-29 May [Электронный ресурс]. - https://www.un.org/en/ ecosoc/ integration/pdf/foodandagricultureorganization.pdf

- Дектерев, С.А. Климат и архитектура народного жилища / С.А. Дектерев. - Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. - 209 с.

- Иванов, К.П. Проблемы этнической географии / К.П. Иванов; под ред. А.И. Чистобаева. -СПб.: СП6ГУ, 1998. - 216 с.

- Sustainable development and the environment. FAO. [Электронный ресурс]. - http://www.fao.org/ 3/u 7260e/u 7260e02.htm

- Гаевская З.А. Сельская Россия: моделируя цифровое градостроительство [Электронный ресурс] / З.А. Гаевская // Архитектон: Известия вузов. - 2020. - № 2(70). - http:// arch-vuz.ru/2020 2/12

- Гаевская, З.А. Месторазвитие как градостроительная ячейка климатически-умного сельскохозяйственного ландшафта Нечерноземья / ЗА. Гаевская // Architecture and Modern Information Technologies. - 2019. - № 2(47). - С. 306-317 [Электронный ресурс]. - https://marhi.ru/AMIT/ 2019/2kvart19/PDF/2 0_gaevskaja.pdf

- Гаевская, З.А. Градостроительное устойчивое месторазвитие сельских территорий как новое теоретическое направление / ЗА. Гаевская // Academia. - М, 2012. - № 2. - С. 106-110.

- Гаевская, З.А. Градостроительная типологическая рейтинговая оценка сельского расселения Нечерноземья / З.А. Гаевская //Архитектура и современные информационные технологии (АМ1Т) - М.: МАРХИ, 2015. - № 33/15-03 -http://www.marhi.ru/AMIT/2015/4kvart15/gaev/ abstract.php

- Гаевская, З.А. Градостроительная типологическая рейтинговая оценка сельского населенного пункта Нечерноземья / ЗА. Гаевская // Архитектура и современные информационные технологии (АМ1Т) - М.: МАРХИ, 2016. - № 33/15-02 http://www. marhi.ru/AMIT/2016/1kvart16/gaev/ abstract.php

- Основные подходы к определению приоритетных направлений пространственного развития сельских территорий Российской Федерации / З.А. Гаевская, Н.М. Сидоренко, П.П. Спирин, Т.В. Варгина // Экономика и управление. 2016. -№ 1 (123). - С. 17-22.

- Савицкий, П.Н. Избранные труды / П.Н. Савицкий. - М.: РОСПЕН, 2010. - С. 267-268.

- Лихачев, Д.С. Письма о добром /Д.С. Лихачев. -М., СПб.: Наука, Logoc, 2006. - 316 с.

- Ушаков, Ю.С. Деревянное зодчество русского Севера (народные традиции и современные проблемы) /Ю.С. Ушаков. - Л.: Знание, 1974. - 32 с.

- Ушаков Ю.С. Ансамбль в народном зодчестве русского Севера (пространственная организация, композиционные приёмы, восприятие) / Ю.С. Ушаков. - Л., 1982.

- Дизайн-код для Бердистяха. Как преобразится село. [Электронный ресурс]. -https://yakutia-daily.ru/dizajn-kod-dlya-berdigestyaha/

- Can Architecture Save China's Rural Villages? DnA's Xu Tiantian Thinks So. - http:// www.designandarchitecture. net/news/1525 703460

- DnA. Design and Architecture. - http:// www.designandarchitecture. net/news/1525 703460

- Урбанизм на селе и в музеях. [Электронный ресурс]. - http://www.theartnewspaper.ru/posts/7821/