Артефакты прогрессивного бронзолитейного производства эпохи развитой бронзы на юге Западной Сибири и сопредельных территориях

Автор: Бородовский А.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521609

IDR: 14521609

Текст статьи Артефакты прогрессивного бронзолитейного производства эпохи развитой бронзы на юге Западной Сибири и сопредельных территориях

На юге Западной Сибири бронзолитейное производство наиболее широкое распространение получило во ІІ тыс. до н.э. В это время на указанной территории появляются не только самые разнообразные предметы из цветных металлов (золото, серебро, медь) и их сплавов (бронза), но и формы, изготовленные из самых различных материалов (камня, глины, металла). При этом достаточно представительное количество металлических изделий в эпоху бронзы на юге Западной Сибири во многом появилось не только благодаря «импорту», но в большей степени вследствие того, что на этой территории встречаются находки оснастки литейного производства, позволяющих заниматься изготовлением металлических предметов. К числу таких ярких артефактов бронзолитейного производства относится створка металлической формы (кокиль) вислообушного топора из собрания Музея археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета [Соловьев, 2003, с. 40, рис. 33]. Несмотря на то, что эта находка является случайной, значение ее для истории бронзолитейного производства в регионе является очень важным.

Во-первых, литье в металлические формы (кокили) относится к специальным способам литья, имеющим ограниченное распространение даже в настоящее время [Зотов, 1988, с. 270]. Во-вторых, технология этого производства, появившись еще в эпоху палеометалла, была впоследствии утрачена на длительное время. В-третьих, наличие литья в кокили, является определенным критерием прогрессивности и производительности бронзолитейного производства.

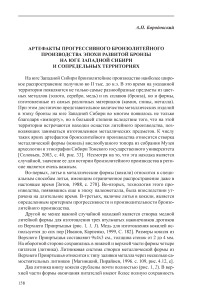

Другой не менее важной случайной находкой является створка медной литейной формы для изготовления трех втульчатых наконечников дротиков из Верхнего Прииртышья (рис. 1 , 1, 3 ). Медь для изготовления кокилей используется до сих пор [Иванов, Карпенко, 1999, С. 182]. Размеры кокиля из Верхнего Прииртышья составляют 9х4х3 см., толщина стенок от 2 до 4 мм. На оборотной стороне сохранились в нижней и верхней части формы четыре питателя (литника). Литниковая система створки металлической формы из Верхнего Прииртышья относится к типу заливки металла через несколько самостоятельных литников [Магницкий, Пирайнен, 1996. с. 109, рис. 4.12, е].

Два литника внизу кокиля срублены почти полностью (рис. 1, 2 ). В верхней части формы окончания питателей имеют более полную сохранность

Рис. 1. Створка металлической формы (кокиль) из Верхнего Прииртышья.

(рис. 1, 4 ). Возможно, при литейном процессе они использовались для тщательного и точного совмещения створок формы. Исходя из расположения этих «рудиментов» технологического процесса изготовления створки кокиля из Верхнего Прииртышья, заливка его велась в противоположном направлении относительно литья наконечников в эту металлическую форму.

Металлическая форма (кокиль) обычно состоит из двух полуформ, которые фиксируются штырями (фиксаторами) и перед заливкой металла закрепляются замками. Питание отливки осуществляется прибылями, а вентиляция формы происходит через специальные выпоры и вентиляционные пробки [Магницкий, Пирайнен, 1996. с. 191]. Классификация кокилей основана на сложности устройства формы отливаемого изделия. В зависимости от этого кокили могут быть цельными (неразъемными) и разъемными [Зотов, 1988, с. 271]. По принципу разъема различаются кокили створчатые и с параллельным разъемом [Зотов, 1988, с. 271]. Металлическая форма с наконечниками из Верхнего Прииртышья относится к створчатому кокилю с вертикальным разъемом [Зотов, 1988, с. 271, рис. 142, б]. Разъемные кокили применяют для литья сложных изделий, имеющих части которые затрудняют удаление отливки из металлической формы путем вытряхивания [Зотов, 1988, с. 271]. Именно к таким изделиям относятся втульчатые наконечники эпохи палеометалла.

Вследствие быстрого охлаждения расплава, заливаемого в кокиль, сечение питателей его литниковой системы делают значительно больше, чем для форм из других материалов [Зотов, 1988, с. 272]. В верхней части кокиля из Верхнего Прииртышья расположено достаточно объемное литейное отверстие.

Оттиск моделировочной резиной для получения внешнего вида наконечников дротиков створки кокиля из Верхнего Прииртышья, позволил выявить черно-серое порошкообразное вещество, возможно относящее к остаткам огнеупорного покрытия наносимого перед заливкой металла в форму. Оно предохраняет ее от резкого термического удара при заливке и от опасности схватывания металла отливки с формой. В настоящее время в состав этого огнеупорного покрытия для медных сплавов входит графитовый порошок, замешанный на вареном масле или его аналогах [Магницкий, Пирайнен, 1996, с. 192]. Возможность применения масла для огнеупорного покрытия рабочих поверхностей (кокилей) в эпоху бронзы была обусловлена экономическим потенциалом эпохи бронзы, основанном на комплексной производящей экономике, включая продукты животноводства и земледелия.

Литье в кокиль (металлическую форму) имеет целый ряд существенных преимуществ по сравнению с формами из других материалов (камень, глина). Среди них, высокая прочность материала металлической формы (кокиля), что позволяет более точно выполнять рабочие поверхности формы и обеспечивать высокое качество литой поверхности и обеспечивать массовость производимой продукции. Кроме того, благодаря высокой теп- лопроводности металлической формы отливка в ней быстро затвердевает, следствием чего является более высокая производительность литейного производства на таком литейном оснащении. В дополнении к этому литье в кокиль обладает еще рядом очень существенных преимуществ по сравнению с формами из других материалов. К ним относятся: минимальная механическая обработки отливок; сокращение или полное исключение расхода формовочных материалов [Зотов, 1988, с. 27; Иванов, Карпенко, 1999, с. 180, 182; Магницкий, Пирайнен, 1996, с. 190].

К недостаткам технологии литья в металлические формы является их трудоемкость, длительность, высокая стоимость кокилей, ограниченный срок их службы, плохая заполняемость тонкостенных отливок вследствие высокой теплопроводности стенок кокиля и опасность возникновения трещин на отливках [Зотов, 1988, с. 271; Иванов, Карпенко, 1999, с. 180; Магницкий, Пирайнен, 1996, с. 191].

Именно этими характеристиками можно объяснить редкость находок кокилей и выявление их именно как случайных находок. В некоторых случаях это касается и глиняных литейных форм (Умна-6) [Бородовский, 1999, с. 261, рис. 27].

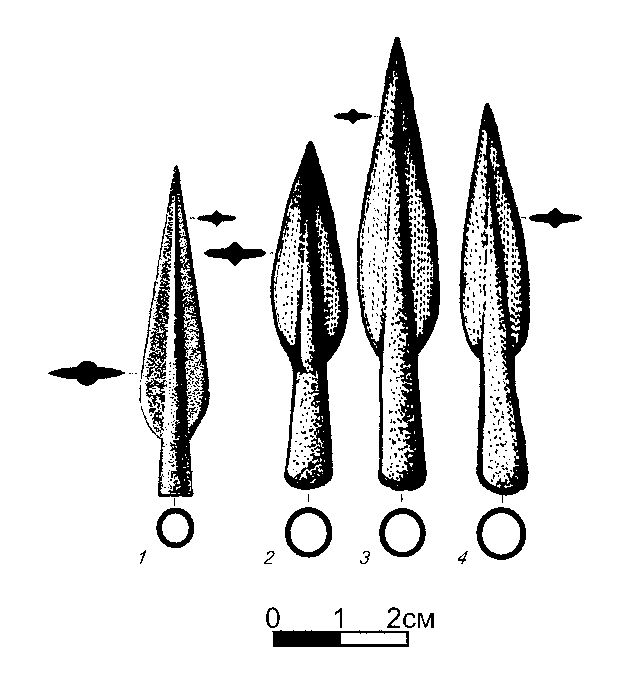

Размеры наконечников дротиков (рис. 2, 2–4 ) в створке кокиля из Верхнего Прииртышья составляют от 6 до 7 см в высоту, с шириной втулки до 9 мм и шириной пера от 1 до 1,2 см. Глиняные формы для отливки одного наконечника дротика (рис. 2, 1 ) такого типа известны в Обь-Ир-тышском междуречье (Барабинская лесостепь) среди сопроводительного инвентаря ротовских погребений (к.14, п.2) Сопки-2 [Молодин, 1985, с. 59, рис. 28, 1 ]. Форма наконечников дротиков такого типа аналогична наконечникам копий сейминско-турбинский облика [Молодин, 1985, с. 60]. Повторение пропорций и формы копий в дротиках эпохи развитой бронзы, вероятно, демонстрирует приоритет комплекса метательного вооружения в сравнении со стрелковым в это время. Следует подчеркнуть, что по своим пропорциям (величина пера и втулки, а так же их соотношение) и очертаниям пера наконечники дротиков из кокиля Верхнего Прииртышья имеют еще более близкое сходство с самусьско-сейминскими копьями (рис. 2, 2,3,4 ).

Находки металлических форм (кокилей) эпохи развитой бронзы на территории юга Западной Сибири и сопредельных регионов крайне важны. Поскольку, середина ІІ тыс. до н.э. является началом длительного период а формирования основ ремесленной технологии производства [Магницкий, Пирайнен, 1996, с. 4], которое было не возможно без совершенной, специальной и более производительной литейной оснастки, включая металлические формы (кокили) [Зотов, 1988, с. 270].

В специальной литературе появление литья наконечников стрел в металлическую форму (кокиль) относилось ранее только к скифскому времени. Позднее, эта технология была утрачена на длительное время и возродилась только в XVІІ столетии [Магницкий, Пирайнен, 1996, с. 8].

Рис. 2. Внешний вид оттисков дротиков с литейных форм Обь-Иртышского междуречья и Верхнего Прииртышья.

1 – Сопка-2 (Барабинская лесостепь) [Молодин, 1985, с. 59, рис. 28, 1 ];

2 – 4 – Верхнее Прииртышье.

Однако, находка створки металлической формы для литья наконечников дротиков из Верхнего Прииртышья (рис. 1), позволяет относить время появления такой прогрессивной и очень производительной технологической традиции в Сибири значительно раньше к эпохе развитой бронзы.

Не менее информативен и сейминско-турбинский облик этих изделий. Поскольку территории западного Алтая (включая Верхнее Прииртышье) более всего располагают условиями для зарождения металлургии сейминско-турбинского типа [Эпоха бронзы…, 1987, с. 101]. Вероятно, именно с этой территории на юг Западной Сибири распространялись исходные образцы литейных форм и изделий, которые на месте тиражировались в менее ценных и технологичных материалах (глина).

Литье в кокиль (металлическую форму) относится к специальным видам (способам) литья, [Зотов, 1988, с. 270; Магницкий, Пирайнен, 1996. с. 182]. Вплоть до настоящего времени для художественных отливок литье в кокиль является малоперспективным [Магницкий, Пирайнен, 1996. с. 182]. Поскольку, в техническом оснащении даже для современного производства художественных отливок характерно некоторое отставание от промышленного литья [Зотов, 1988, с. 270]. Это лишний раз подчеркивает принадлежность кокиля для отливки дротиков из Верхнего Прииртышья к серийному производству, которое вряд ли возможно без особой ремесленной специализации, очевидно уже оформившейся на южных сопредельных территориях с Западной Сибирью.

Достаточно показательным, является и тот факт, что пока в погребениях развитой бронзы Обь-Иртышского междуречья с признаками «производственной специализации» в сопроводительном инвентаре [Молодин, 1985, с. 58,59], такие образцы литейной оснастки не присутствуют. Это лишний раз подчеркивает «вторичность» уровня бронзолитейного производства на территории юга Западной Сибири, по сравнению с более южными сопредельными регионами. Одним из которых является Верхнее Приитышье.