Артикуляторные характеристики реализаций звуков типа "А" в барабинском, алтайском и башкирском языках в сопоставительном аспекте

Автор: Рыжикова Татьяна Раисовна, Добринина Альбина Альбертовна, Уртегешев Николай Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 9 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются артикуляторные характеристики звука а в барабинско-татарском, алтайском (усть-канский говор) и башкирском (восточный диалект) языках по результатам магнитно-резонансного томографирования. Несмотря на то что носители алтайского (усть-канский говор диалекта алтай-кижи) и барабинско-татарского языков проживают территориально относительно близко, в артикуляторном плане отмечается большее сходство барабинско-татарского с башкирским (восточный диалект). Возможно, это объясняется тождественными процессами их развития (как исторического, так и имманентного характера), а также влиянием татарского литературного языка и его диалектов: в начале ХХ в. в места компактного проживания барабинцев устремился большой поток поволжско-уральских татар; кроме того, обучение в школах долгое время велось на татарском литературном языке. В настоящее время на развитие барабинско-татарского языка и культуры огромное влияние оказывает масскультура Республики Татарстан. Дальнейшее исследование артикуляторных особенностей всех единиц вокальной системы барабинско-татарского, алтайского и башкирского языков будет способствовать выявлению общих и частных закономерностей в диахронии и синхронии.

Экспериментальная фонетика, вокализм, артикуляция, мрт, язык барабинских татар, алтайский язык, башкирский язык

Короткий адрес: https://sciup.org/147220172

IDR: 147220172 | УДК: 811.512.15'342 | DOI: 10.25205/1818-7919-2019-18-9-127-143

Текст научной статьи Артикуляторные характеристики реализаций звуков типа "А" в барабинском, алтайском и башкирском языках в сопоставительном аспекте

По данным ЮНЕСКО, в России насчитывается более 130 языков, находящихся под угрозой исчезновения, 20 признаны мертвыми. В эту группу попадают не только бесписьменные языки миноритарных народов РФ, но также и языки республиканского значения, например тувинский, якутский и др. 1 В данной статье рассмотрены артикуляторные характеристики звуков типа «а» в барабинско-татарском, алтайском (усть-канский говор) и башкирском (восточный диалект) языках. Изучаемые языки имеют разную степень угрозы исчезновения. Башкирский язык считается уязвимым (на языке говорит большинство детей, но его распространение ограничивается несколькими областями), алтайский (как северные, так и южные диалекты) и барабинско-татарский входят в группу серьезно уязвимых языков (на языке говорит старшее поколение; поколение родителей может его понимать, но не говорит на нем с детьми или между собой) 2. Сложная языковая ситуация обусловливает актуальность и безотлагательность лингвистических исследований всех уровней. Цель данной работы заключается в описании артикуляторных настроек звуков типа «а» в рассматриваемых языках по данным магнитно-резонансного томографирования (МРТ) и в сопоставлении полученных результатов. «Из-за неравномерности развития отдельных явлений и целых систем в фонетике, морфологии, синтаксисе и лексике, разной степени изолированности развития, различных, часто очень сложных условий взаимодействия с родственными и неродственными языками тюркские языки получили очень большие внутренние различия. Нередко одно и то же явление в разных тюркских языках оказывается как бы на разных уровнях развития, и потому сравнение всех данных по разным языкам оказывается важным для их понимания» [Убрято-ва, 1970. С. 72].

Артикуляторные характеристики

Базой исследования являются МРТ-снимки по рассматриваемым языкам. Магнитно-резонансное томографирование было выполнено в рамках Интеграционного проекта конкурса фундаментальных исследований Сибирского отделения РАН в Лаборатории медицинской диагностики Института «Международный томографический центр» СО РАН. Дикторы (один – носитель усть-канского говора алтайского языка, двое – носители барабинско-татарского языка и один – носитель восточного диалекта башкирского языка) записывали программу, подготовленную специально для каждого языка, в стационарных условиях в горизонтальном положении в томографе Philips Achieva Nova Dual 1.5 T, катушка Head/Neck synergy SENSE (Philips medical systems; Eindhoven, Netherlands). Описание методики см.: [Летягин и др., 2013].

По условиям эксперимента, для получения соматических данных методами статического магнитно-резонансного томографирования наиболее предпочтительной для фиксации является ауслаутная настройка звука, позволяющая испытуемому затянуть артикуляцию во времени, а оператору вовремя включить аппаратуру. Такой комплекс мероприятий обеспечивает адекватность получаемого материала. При невозможности съемок звука в финальной позиции слова (или слога) из-за ограниченной дистрибуции звука или при необходимости уточнения его характеристик в позициях, отличных от конечной, в программу эксперимента обычно включаются слова, содержащие рассматриваемый звук в начальном или медиальном положении [Селютина и др., 2019]. Указанные обстоятельства вынуждают ограничивать программу эксперимента, которая в среднем содержит около 40 словоформ. Всего в данной статье рассматриваются и анализируются 13 единиц (не считая снимков в нейтральном положении). Такое небольшое количество объясняется рядом объективных причин: сложностью транспортировки дикторов в г. Новосибирск для проведения эксперимента в стационарных условиях Институтов СО РАН; длительностью процесса томографирования в нескольких проекциях; высокой стоимостью проведения сеансов МРТ.

Постобработка томограмм (томосхемы представлены для иллюстрации) проводилась в лабораторных условиях в ЛЭФИ ИФЛ СО РАН. В 80-е гг. ХХ в. В. М. Наделяев предложил методику для расшифровки рентгенограмм звуков [Наделяев, 1980], а в начале ХХI в. Н. С. Уртегешев [2009] усовершенстовал ее и адаптировал для расшифровки томографических снимков. Единообразие методики получения и интерпретации экспериментального материала обусловливает сопоставимость результатов.

Самый распространенный в языках мира гласный звук – это звук а . Нет языка, в котором не было бы такого звука. Он есть даже в абхазском, где всего два гласных – а и э , и в убых-ском, где а – единственная гласная 3. Это самый популярный, однако необязательно самый частотный гласный звук. Например, в английском чаще других употребляется звук [e] 4. Хотя употребление звука а обычно не ограничено позиционно-комбинаторными условиями, в тюркских языках он встречается только в твердорядных словоформах из-за распространенного явления сингармонизма [Реформатский, 1970; Касевич, 1986. С. 119–120; Мешадие-ва, 2004. С. 212–216]. Перечисленные факторы определили выбор звука для сопоставления.

Далее приводится описание артикуляторных настоек звуков типа «а» для рассматриваемых языков.

Язык барабинских татар

Н. А. Баскаков, используя сравнительно-исторический классификационный принцип, включил язык барабинских татар в одну группу с другими сибирско-татарскими языками, а также с татарскими языками Поволжья в кыпчакско-булгарскую подгруппу кыпчакской группы западнохуннской ветви тюркских языков [Баскаков, 1960. С. 159]. Л. Йохансон предлагает другую классификацию тюркских языков и объединяет барабинцев, томских и тоболо-иртышских татар в отдельную западно-сибирскую подгруппу северо-восточной или сибирской группы [Johanson, 2016].

Барабинскую группу на говоры обычно не делят, хотя некоторые лингвисты все-таки выделяют барабинско-туражский, любейско-тунусский, теренинско-чойский говоры.

Один из выдающихся исследователей языков сибирских татар Д. Г. Тумашева отмечает, что барабинско-татарский сохраняет ряд древнетюркских элементов и имеет общность с восточно-тюркскими языками: алтайским, хакасским, шорским, чулымско-тюркским, тувинским [Тумашева, 1969].

Современные материалы по языку, быту, культуре, истории барабинских татар свидетельствуют о том, что барабинско-татарский действительно имеет сложное происхождение, на обско-угорскую субстратную основу наложились более поздние тюркские черты, в результате чего образовалась уникальная языковая общность – язык барабинских татар.

Далее рассматриваются настройки барабинско-татарского звука а по данным МРТ.

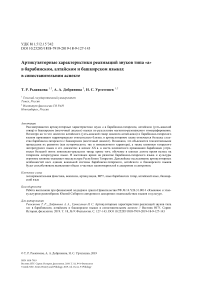

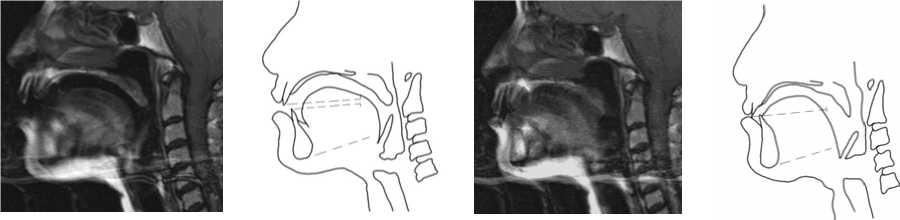

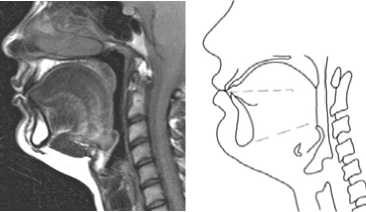

На рис. 1 представлены томограммы и томосхемы нейтрального уклада органов артикуляторного аппарата у д. 1 и д. 2 – носителей барабинско-татарского языка – при дыхании через нос. По таблице [Наделяев, 1980. С. 65] определяем высоту твердого нёба у д. 1 и д. 2 как низкую.

Рис. 1 . Нейтральный снимок: a – д. 1 (бараб.); b – д. 2 (бараб.)

Fig. 1 . Neutral position: a – sp. 1 (barab.); b – sp. 2 (barab.)

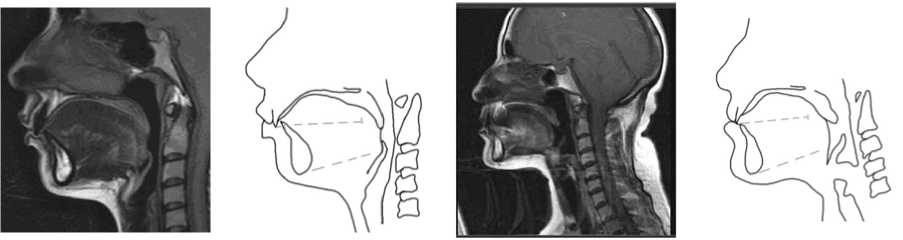

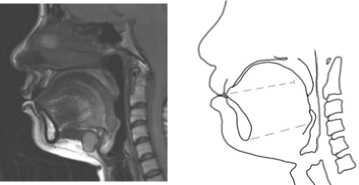

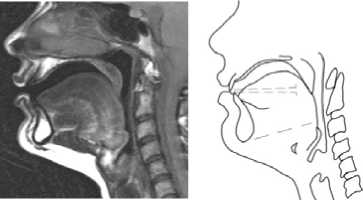

В анлауте словоформы ат ‘стреляй!’ (рис. 2, а ) тело языка у д. 1 расположено в середине ротовой полости, на передней части спинки языка зафиксирован небольшой поперечный прогиб. Средняя часть корня оттянута по направлению к задней стенке фаринкса – настройку можно интерпретировать как фарингализованную. Мягкое нёбо незначительно провисает в области межуточной части спинки языка, увула не плотно прижата к стенке фаринкса, а немного отстоит от него, давая воздуху доступ в носовую полость. Такая настройка может быть классифицирована как слабоназализованная. Расстояние между зубами несколько меньше, чем между губами. Таким образом, артикуляцию звука а в словоформе ат ‘стреляй!’ можно описать как центральнозаднерядную основную (нёбный локус на границе твердого и мягкого нёба) третьей основной ступени подъема фарингализованную слабоназализованную слабоогубленную (точная фонетическая транскрипция: т" “ (с2/^3^) // 89) // 3).

a b

Рис. 2 . Звук а в разных словоформах в барабинско-татарском языке:

а – в словоформе ат ‘стреляй!’, д. 1 (бараб.); b – в словоформе ач ‘голодный’, д. 1 (бараб.)

Fig. 2 . Sound a in different wordforms in the Baraba-Tatar language:

а – in the wordform at ‘shoot!’, sp. 1 (barab.); b – in the wordform ach ‘hungry’, sp. 1 (barab.)

В инициальной позиции в словоформе ач ‘голодный’ у д. 1 (рис. 2, b) спинка языка имеет округлую форму, все тело языка приподнято к твердому нёбу и немного оттянуто назад, к задней стенке фаринкса. Средняя часть корня языка сильно выпячена по направлению к средней части задней стенки фаринкса, что свидетельствует о фарингализованности настройки. Мягкое нёбо провисает в его средней части по направлению к языку, увула не сомкнута с задней стенкой фаринкса, поэтому настройку можно охарактеризовать как назализованную. Расстояние между губами равно расстоянию между зубами – артикуляция плосколабиализованная. По данным МРТ, у д. 1 в рассматриваемой словоформе звук а характеризуется как центральнозаднерядный сильновыдвинутый четвертой основной (с тенденцией к призакрытости ~ приоткрытости) ступени отстояния плоскоогубленный назализованный фарингализованный (точная фонетическая транскрипция: л~° “ (с1/3)(2/3е) // (72АХ1Л9) // 4).

В позиции между двумя аффрикатами в слоформе чач ‘волосы’ (рис. 3, а ) настройка гласного а у д. 1 очень похожа на артикуляцию в словоформе ач ‘голодный’. Разница состоит в том, что межгубное расстояние в позиции между согласными больше, чем в инициали перед смычным т . Кроме того, расстояние между увулой и задней стенкой фаринкса несколько меньше в рассматриваемой словоформе, чем в слове ач ‘голодный’. В данном случае можно констатировать следующую артикуляторную настройку звука а : центральнозаднерядная сильновыдвинутая третьей основной ступени подъема слабоогубленная назализованная слабофарингализованная (точная фонетическая транскрипция: т" “ (с)С1/3е) // (73/ 5 )(8) // 3).

a b

Рис. 3 . Звук а в разных словоформах в барабинско-татарском языке:

а – в словоформе чач ‘волосы’, д. 1 (бараб.); b – в словоформе қар ‘снег’, д. 1 (бараб.) Fig. 3 . Sound a in different wordforms in the Baraba-Tatar language:

а – in the wordform chach ‘hair’, sp. 1 (barab.); b – in the wordform qar ‘snow’, sp. 1 (barab.)

В словоформе қар ‘снег’ в позиции между смычным глухим и малошумным мгновенно-преградным уклад артикуляторных органов при продуцировании гласного а у д. 1 (рис. 3, b ) также очень похож на описанные выше настройки. В данном случае расстояние между зубами несколько меньше расстояния между губами, хотя настройку нельзя трактовать как неогубленную (скорее как слаболабиализованную). Отстояние увулы от задней стенки фарин-кса также немного больше, чем на предыдущих томограммах (возможно, это объясняется консонантным окружением). Фонетическое определение следующее: звук а – центральнозаднерядный сильновыдвинутый третьей основной ступени подъема фарингализованный слабоогубленный назализованный (точная транскрипция: Т" " (с1/2)(1/2е) // (74/5)(1/59) // 3).

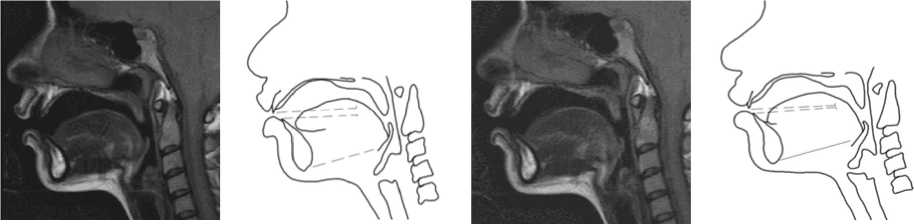

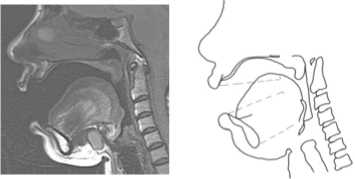

У д. 2 удалось получить только два информативных томоснимка из-за наличия в ротовой полости металлических протезов. На рис. 4, а представлены томограмма и томосхема звука а в инициали в словоформе ач ‘голодный’ (д. 2). Тело языка имеет округлую форму и расположено срединно в ротовой полости. Корень языка также имеет ровную округлую форму, что свидетельствует об отсутствии фарингализации. Увула провисает в ротовой полости и открывает проход воздуху в носовую полость – артикуляцию можно интерпретировать как назализованную. Расстояние между зубами почти в три раза меньше, чем между губами, что позволяет квалифицировать настройку как неогубленную. По результатам анализа томограммы звук а в данной словоформе можно определить как центральнорядный сильновыд-винутый третьей основной ступени отстояния нефарингализованный нелабиализованный назализованный (точная фонетическая транскрипция: ɤ ̈̃ (b1/ 2 )Ѣ(1/ 2 d) // 7Ѣ8 // 3).

a b

Рис. 4 . Звук а в разных словоформах в барабинско-татарском языке:

а – в словоформе ач ‘голодный’, д. 2 (бараб.); b – в словоформе чач ‘волосы’, д. 2 (бараб.)

Fig. 4 . Sound a in different wordforms in the Baraba-Tatar language:

а – in the wordform ach ‘hungry’, sp. 2 (barab.); b – in the wordform chach ‘hair’, sp. 2 (barab.)

В позиции между двумя аффрикатами в словоформе чач ‘волосы (д. 2, рис. 4, b ) звук а имеет следующую настройку: все тело языка продвинуто вперед, корень языка ровной округлой формы, губы и зубы практически сомкнуты, увула провисает в ротовой полости, не смыкаясь с задней стенкой фаринкса. Звук а в данном случае можно описать как централь-но/центральнозанерядный сильновыдвинутый третьей основной ступени отстояния нефарин-гализованный нелабиализованный назализованный (точная фонетическая транскрипция: ɤ ̈̃/ ɤ ̇ (1/ 6 c)Ѣ(d1/ 3 ) // (71/ 5 )Ѣ(2/ 5 9)8 // 3).

По результатам анализа томограмм по другим дикторам (см. [Рыжикова, 2019. С. 168]) в рассмотренных выше позициях и словах фонеме /л7 было дано следующее определение: центральнозаднерядная разных степеней подъема (второй, третьей и четвертой) в зависимости от позиционно-комбинаторных условий огубленная (преимущественно в инициали слов), фарингализованная, факультативно назализованная. Анализ новых томограмм по двум другим дикторам – носителям барабинско-татарского языка – в целом подтверждает сделанные ранее выводы об артикуляторных особенностях фонемы /л7.

Усть-канский говор алтайского языка

Алтайский язык по классификации Н. А. Баскакова относится к киргизо-кыпчакской группе восточной ветви тюркских языков [Баскаков, 1966. С. 506]. Он неоднороден по своему диалектному составу и развивается как в соответствии со своими внутренними, имманентными закономерностями, так и под давлением экстралингвистических причин. Важность изучения говоров Алтая подчеркивал еще В. В. Радлов [1866], который отмечал, что на Алтае каждая деревня представляет самостоятельный говор, и обращал особое внимание на значимость алтайских говоров и диалектов для восстановления общетюркского идиома. Разговорный алтайский язык не является монолитным, а состоит из нескольких диалектов, объединяющихся в две группы – южную (алтай-кижи, теленгитский, телеутский) и северную (туба, кумандинский, чалканский) и характеризующихся фонетическими, лексическими и грамматическими особенностями. Эту особенность алтайских диалектов учитывает Л. Йохансон в классификации тюркских языков: он объединяет киргизский и южно-алтайский в восточную подгруппу северо-западной (или кыпчакской) группы, а северо-алтайский вместе с шорским, хакасским, чулымско-татарским относит к южно-сибирской подгруппе северо-восточной (или сибирской) группы [Johanson, 1998].

Усть-канский говор является частью языка алтай-кижи – южного диалекта алтайского языка.

Далее рассмотрим настройки звука а в усть-канском говоре алтайского языка.

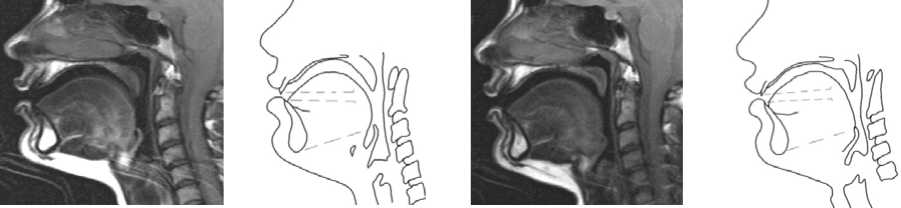

Рис. 5. Нейтральный снимок, д. 1 (усть-кан.)

Fig. 5. Neutral position, sp. 1 (ust-khan.)

Рис. 6. Звук а в слове кап ‘крышка’, д. 1 (усть-кан.)

Fig. 6. Sound a in the wordform qap ‘cap’, д. 1 (ust-khan.)

На рис. 5 представлено нейтральное положение артикуляторного аппарата при дыхании диктора через нос. Высота твердого нёба определяется как средневысотная.

При артикулировании звука а в словоформе кап ‘крышка’ (рис. 6) спинка языка в ее межуточной части поднята к задней половине твердого нёба. Весь язык высоко поднят и оттянут назад, корень языка также оттянут назад и имеет округлую форму. Увула плотно прижата к задней стенке фаринкса. Расстояние между зубами меньше, чем между губами, но незначительно, поэтому артикуляцию можно охарактеризовать как слабоогубленную. Настройку гласного а квалифицируем как центральнозаднерядную сильновыдвинутую четвертой сильнопри-открытой ступени отстояния нефарингализованную слаболабиализованную неназализованную (точная фонетическая транскрипция: л°ё (с1/2Х1/2е) // (73/5)Ѣ(2/59) // 4).

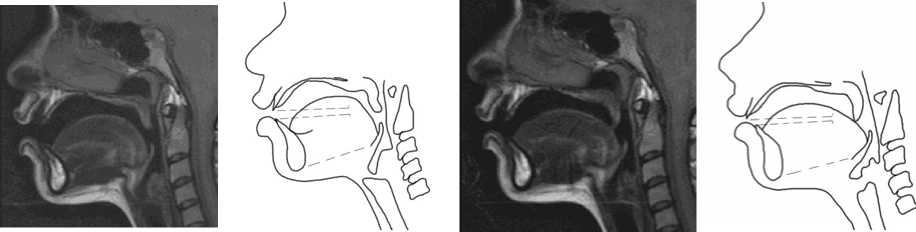

В словоформе jас ‘весна’ (рис. 7, а) при арти- кулировании звука а тело языка оттянуто назад и поднято вверх по направлению к мягкому нёбу, на границе передней и средней частей спинки языка имеется поперечный прогиб. Корень языка оттянут к задней стенке фаринкса и незначительно выгнут на границе нижней и средней частей корня, что свидетельствует о слабой фарингализованности звука. Увула плотно прижата к задней стенке фаринкса. Как и в предыдущем случае, расстояние между губами несколько меньше, чем между зубами. Звук а в данной словоформе характеризуем как центральнозаднерядный сильновыдвинутый третьей сильноприоткрытой ступени отстояния слабофарингализованный слаболабиализованный неназализованный (точная фонетическая транскрипция: х "„ (с1^)3^ // (71/4)1/2 // 3).

Рис. 7. Звук а в разных словоформах в усть-канском говоре алтайского языка: а – в словоформе jас ‘весна’, д. 1 (усть-кан.); b – в словоформе таш ‘камень’, д. 1 (усть-кан.)

Fig. 7. Sound a in different wordforms in the Ust-Khan subdialect of the Altai language: in the wordform t'as ‘spring’, д. 1 (ust-khan.) b – in the wordform tash ‘stone’, д. 1 (ust-khan.)

Звук а в медиальной позиции между шумными согласными в словоформе таш ‘камень’ (рис. 7, b) артикулируется межуточной частью спинки языка, направленной ко второй поло- вине твердого нёба. Все тело языка поднято по направлению к мягкому нёбу и оттянуто назад. Надгортанник плотно прижат к корню языка, средняя часть корня незначительно оттянута к задней стенке фаринкса (слабая степень фарингализации). Мягкое нёбо плотно прижато к задней стенке фаринкса. Увула оттянута к верней части коня языка – звук увуларизован-ный. Расстояние между губами немного больше, чем между зубами, что свидетельствует о нелабиализованной настройке. По вышеперечисленным данным артикуляцию звука а можно описать как центральнозаднерядную сверхсильновыдвинутую четвертой основной ступени отстояния слабофарингализованную неогубленную неназализованную (точная фонетическая транскрипция: л“(с1/4)(3/4е) // (71/2)Ѣ(1/29) // 4).

В словоформе апааш ‘беленький’ (рис. 8) долгий звук а : артикулируется межуточной частью спинки языка, направленной к концу твердого нёба. В целом настройка аналогична описанным выше. Как и при произнесении звука а в слове jас ‘весна’ (рис. 7, а ) на границе передней и средней частей спинки языка фиксируется поперечный прогиб. Форма корня языка неровная, имеются выпуклости по направлению к задней стенке фаринкса. Объем глоточного резонатора достаточно маленький (однако наименьший в словоформе таш ‘камень’ (рис. 7, b ), а наибольший в словоформе кап ‘крышка’ (рис. 6)). Увула плотно прижата к стенке фаринкса. Расстояние меж-

Рис. 8. Звук а в словоформе апааш ‘беленький’, д. 1 (усть-кан.) Fig. 8. Sound a in the wordform apaash ‘very white’, д. 1 (ust-khan.)

ду губами немного меньше, чем между зубами. В данном случае настройку звука а по данным МРТ можно определить как центральнозаднерядную сильновыдвинутую третьей основной ступени подъема слабофарингализованную слабоогубленную неназализованную (точная фонетическая транскрипция: т° “ (с3/4Х1/4е) // (73/4)Ѣ(1/49) // 3).

В целом, по результатам анализа томограмм, полученным от диктора – ноcителя усть-канского говора алтайского языка, можно сделать вывод о том, что артикуляции звукотипа а в рассматриваемом говоре являются достаточно широкими. Тело языка обычно располагается относительно высоко в ртовой полости и занимает заднее положение, хотя активной артикулирующей частью выступает межуточная часть спинки языка – все настройки центральнозаднерядные. Кроме того, зафиксирована слабая степень огубленности (факультативно – плоское огубление). Для некоторых словоформ отмечается фарингализованность настройки. Все вокальные настройки типа а оказались неназализованными.

Таким образом, по данным МРТ, фонема /ʌ/ в усть-канском говоре алтайского языка реализуется в основном в аллофонах центральнозаднерядных сильновыдвинутых вперед четвертой (факультативно третьей) ступени отстояния.

Восточный диалект башкирского языка

По современной классификации тюркологов, башкирский язык относится к уральской подгруппе кыпчакских языков, входящих в большую семью тюркских языков [Баскаков, 1952]. Наиболее близкими ему являются такие кыпчакские языки, как татарский, казахский, ногайский. В то же время башкирский язык имеет ряд общих черт с южносибирскими тюркскими (алтайский, шорский, кумандинский, тубинский, чалканский, хакасский, тувинский, якутский, язык древнетюркских памятников) и огузскими (туркменский, диалекты турецкого) языками. Ф. Г. Хисамитдинова отмечает, что в башкирском языке, особенно в его говорах, представлен огромный пласт лексики, множество морфологических и фонетических форм, имеющих параллели в современных огузских тюркских языках или памятниках письменности древних тюрков [2016. С. 82].

Разговорный башкирский язык включает в себя три диалекта: восточный, северо-запад- ный и южный [Уртегешев и др., 2012. С. 1]. А. А. Юлдашев выделяет в башкирском языке

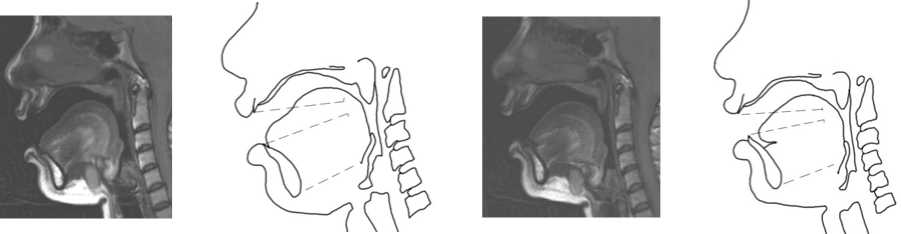

Рис. 9. Нейтральный снимок, д. 1 (вост.)

Fig. 9. Neutral position, sp. 1 (east.)

два основных диалекта: восточный (куваканский) и южный (юрматинский), которые отличаются друг от друга и литературного языка главным образом консонантизмом, морфонологией и лексикой [Юлдашев, 1997. С. 206].

Ниже представлен анализ реализаций звукотипа а в восточном диалекте башкирского языка.

На рис. 9 представлены томограмма и томосхема нейтрального уклада органов артикуляторного аппа- рата д. 1 – носителя восточного диалекта башкирского языка – при дыхании через нос. По таблице [Наделяев, 1980. С. 65] определяем высоту твердого нёба у д. 1 как средневысотную.

При артикулировании инициального гласного типа а в твердорядной словоформе ал=

(лит. ал=) ‘брать’ на томограмме (рис. 10) спинка языка имеет округлую форму, однако на границе передней и средней частей фиксируется небольшой поперечный прогиб. Активно работающим участком является межуточная часть спинки языка, направленная ко второй половине твердого нёба, что характеризует настройку как центральнозаднерядную сильно-выдвинутую вперед. Отстояние активной части спинки от твердого нёба составляет 66,7 % по отношению к hmax (см., например, [Уртегешев, 2009]), на основании чего рассматриваемый гласный можно определить как звук третьей сильнопризакрытой ступени подъема. Участок верхнесредней части корня языка оттянут к задней стенке фаринкса, располагаясь парал-

Рис. 10. Звук а в словоформе ал= (лит. ал= ) ‘брать’, д. 1 (вост.)

Fig. 10. Sound a in the wordform аl= (literary аl= ) ‘take’, д. 1 (east.)

лельно ей, – фон нефарингализованный. Увула лежит на задней части спинки языка. Наличие щели между задней стенкой носоглотки и нёбной занавеской свидетельствует о назализованности настройки.

Кончик языка примыкает к внутренней стороне нижних резцов, проецируясь на дентальный склон альвеолярного валика. Равная величина губного и зубного отстояния свидетельствует о слаболабиали- зованной гласной фонации.

Совокупность выявленных артикуляторных характеристик рассматриваемого звука в башкирском слове ал= ‘брать’ позволяет определить его как центральнозаднерядный сильновыдвинутый вперед третьей сильнопризакрытой ступени отстояния нефарингализованный огубленный назализованный с а-образным звучанием (точная фонетическая транскрипция: х ed1^ // (7Ѣ83/4)1/8 // 3).

При артикулировании медиального гласного типа а в твердорядной словоформе сас (лит. сəс ) ‘волосы’ на томограмме (рис. 11, а ) активно работающим участком является межуточная часть спинки языка, направленная ко второй половине твердого нёба, что характеризует настройку как центральнозаднерядную сильновыдвинутую вперед .

Отстояние активной части спинки от твердого нёба составляет 61,1 % по отношению к h max , на основании чего рассматриваемый гласный можно определить как звук третьей основной ступени отстояния. Участок верхнесредней части корня языка оттянут к задней стенке фаринкса, располагаясь параллельно ей, – фон нефарингализованный.

Кончик языка примыкает к внутренней стороне нижних резцов, проецируясь на лингвальный склон верхних резцов. Бо́ льшая величина губного отстояния по сравнению с аналогичным зубным свидетельствует о нелабиализованной гласной фонации.

Констатируется слабое напряженное оттягивание увулы к языку, настройка гласного определяется как увуларизованная . Наличие щели между задней стенкой носоглотки и нёбной занавеской свидетельствует о назализации гласного.

a b

Рис. 11. Звук а в восточном диалекте башкирского языка:

а – в словоформе сас (лит. сəс ) ‘волосы’, д. 1 (вост.); b – в словоформе хазэр (лит. хəҙер ) ‘сейчас’, д. 1 (вост.) Fig. 11. Sound a in the Eastern dialect of the Bashkir language:

а – in the wordform sаs (лит. səs ) ‘волосы’, д. 1 (east); b – in the wordform hather (лит. həther ) ‘сейчас’, д. 1 (east)

По результатам анализа выявленных артикуляторных характеристик рассматриваемый звук в словоформе сас ‘волосы’ можно квалифицировать как центральнозаднерядный сильнопродвинутый вперед третьей основной ступени отстояния нефарингализованный неогубленный назализованный (точная фонетическая транскрипция: y ^ od1^ // 781/з // 3).

При артикулировании инициально-постконсонантного гласного типа а в твердорядной словоформе хазэр (лит. хəҙер ) ‘сейчас’ у д. 1 на томограмме (рис. 11, b ) активно работающим участком является межуточная часть спинки языка, направленная ко второй половине твердого нёба, таким образом, характеризуемую настройку можно квалифицировать как центральнозаднерядную сильновыдвинутую вперед.

Отстояние активной части спинки от твердого нёба составляет 69,4 % по отношению к h max, на основании чего рассматриваемый гласный можно определить как звук второй сла-боприоткрытой ступени отстояния .

Средняя часть корня языка напряженно оттянута к задней части спинки языка, которая, в свою очередь, напряженно оттянута по направлению к корню языка – звук фарингализо-ванный.

Увула провисает вниз в глотку – настройка гласного определяется как неувуларизованная . Наличие щели между задней стенкой носоглотки и нёбной занавеской обусловлено назализацией.

Кончик языка примыкает к нижним резцам, проецируясь на передний склон альвеолярного валика. Бо́ льшая величина губного отстояния по сравнению с аналогичным зубным свидетельствует о нелабиализованной, или, иначе, дентализованной [Наделяев, 1980. С. 34] гласной фонации.

Звук а в словоформе хазэр ‘сейчас’ по результатам анализа томограмм можно интерпретировать как центральнозаднерядный сильновыдвинутый вперед второй слабоприоткрытой ступени отстояния фарингализованный неогубленный дентализованный назализованный (точная фонетическая транскрипция: ъ“ (сd5/12X7/12de) // (781/2)(1/289) // 2) .

Анализ томограмм с артикуляционной настройкой типа а восточного диалекта башкирского языка позволяет свести позиционно-комбинаторные реализации к фонеме /ɤ̇/: центральнозаднерядной сильновыдвинутой вперед третьей основной или третьей сильноприза-крытой (факультативно второй слабоприоткрытой) ступени отстояния.

Заключение

Анализ арикуляторных настроек звукотипа а по трем тюркоязычным идиомам: бара-бинско-татарскому, усть-канскому говору диалекта алтай-кижи алтайского языка и восточному диалекту башкирского – позволил сделать следущие выводы.

-

1. По результатам анализа томограмм было установлено, что все настройки типа а в исследуемых языках – твердорядные. Данное наблюдение подтверждает выдвинутый ранее тезис об использовании звука а по законам тюркского сингармонизма только в твердорядных сингармемах.

-

2. Практически все описанные и проанализированные артикуляции оказались центральнозаднерядными, хотя для каждого языка выделяются особенности. В языке барабинских татар звук а имеет разные ступени подъема (вторая, третья и четвертая) и сопровождается рядом дополнительных характеристик: фарингализацией, назализацией, лабиализацией. В усть-канском говоре алтайского языка артикуляции звука а оказались сильно- (или сверхсильно-)выдвинутыми вперед четвертой (факультативно третьей) ступени отстояния. При этом в отдельных случаях отмечается слабое огубление и слабая степень фаринга-лизации. Назализация не была зафиксирована, что, вероятно, свидетельствует о сильнонапряженной настройке. В восточном диалекте башкирского языка звук а также является сильновыдвинутым третьей (факультативно второй) ступени отстояния. Все башкирские реализации оказались назализованными, факультативно фарингализованными и огубленными, что сближает восточный диалект башкирского языка с барабинско-татарским.

-

3. По наблюдениям А. А. Юлдашева, выполненным на слуховом уровне, т. е. с использованием перцептивного анализа звукового материала, «в говорах восточного диалекта отмечается употребление более открытого, в некоторой степени более заднерядного, гортанного, даже фарингализованного звука а . Особенно звук а становится более заднерядным, гортанным и в определенной степени фарингализованным рядом с согласными ҡ , ғ , х , һ : ҡаһлай ҡаһты һөйҙəшəң ‘как ты грубо говоришь’, Ғаһта Гата (личное имя), Ғаһббас – Габбас (личное имя), һаһһыҡ – һаҫыҡ ‘зловонный’, һһабаҡ (в лит. һабаҡ ) ‘урок’, ‘назидание’. Интересно отметить, что определенная гортанность, в некоторой степени фарингализованность, встречается в произношении гласного а в ик-сакмарском и инзерском подговоре среднего говора южного диалекта. Указанной особенностью восточный диалект и названные говоры южного диалекта сближаются с казахским языком» [Юлдашев, 2010. С. 128]. Следует также добавить, что в говорах восточного диалекта с более заднеязычным, гортанным а отмечается переход звуков у , ы в а . Ср.: анда (в лит . унда ) ‘там’, анан (в лит. унан ) ‘от него’, антай (сальют.) (в лит. ундай ) ‘такой’, һабай (сальют.) (в лит. һыбай ) ‘верхом’, сыңға (кыз.) (в лит. саңғы ) ‘лыжи’, алйау (миас.) (в лит. алйыу ) ‘помутнение разума’ и др. [Максютова, 1976].

По классификации Л. Йохансона [Johanson, 1998; 2016], башкирский и южные диалекты алтайского языка объединены в одну северо-западную группу (в северо-кыпчакской или волго-уральскую подгруппу и в восточную подгруппу соответственно), в то время как северные диалекты алтайского языка и барабинско-татарский включены в северо-восточную группу (в южно-сибирскую и западно-сибирскую подгруппы соответственно). Анализ экспериментального материала на данном этапе подтверждает более близкое сходство между башкирским (восточный диалект) и барабинско-татарским языками, а не с южно-алтайским (усть-канский говор). Полученные ранее фонетические данные по северным диалектам алтайского языка, в первую очередь по тубинскому, свидетельствуют о наличии общих черт и тенденций языкового развития с барабинско-татарским (фонематический статус фаринга-лизации в языке тубаларов [Сарбашева, 2004. С. 87], факультативное огубление и назализация в языке кумандинцев [Селютина, 1989. С. 19]). Южные же диалекты являются более устойчивыми и единообразными в своих артикуляторных характеристиках (см., например: Чумакаева, 1984а, 1984б; Шалданова, 2007; Добринина, 2018].

Таким образом, для восточного диалекта башкирского языка характерно употребление более открытого, более гортанного варианта гласного а. В отдельных позициях, особенно в айском говоре восточного диалекта, фиксируется открытое а, характерное для южного диалекта. Лабиализованного а, типичного для демского говора южного и говоров северозападного диалектов, в говорах восточного диалекта не зафиксировано [Уртегешев и др., 2012. С. 4–5]. По экспериментальным данным, все настройки – центральнозаднерядные силь-новыдвинутые вперед, при их артикулировании язык не оттягивается сильно назад, а находится на границе центрального и заднего рядов в классическом понимании [Князев, По-жарицкая, 2011]. Что касается раствора рта, все варианты звукотипа а полуузкие (3-я ступень отстояния), в некоторых случаях даже узкие (2-я ступень). Поэтому трудно согласиться с наблюдением А. А. Юлдашева о том, что «в говорах восточного диалекта отмечается употребление более открытого а» [2010. С. 128]. С другой стороны, предположение А. А. Юлдашева о том, что гласный а становится в определенной степени фарингализованным рядом с согласными ҡ, ғ, х, һ [Там же], находит свое подтверждение и в нашем исследовании. На томограмме хазэр ‘сейчас’ (см. рис. 11, b) у гласного типа а констатируется фарингализо-ванная настройка, у гласных в ал= ‘брать’ и сас ‘волосы’ дополнительная артикуляция – фарингализация – зафиксирована не была.

Если обратиться к анализу описанных выше томограмм и проанализировать их с точки зрения раствора рта и ступени подъема гласного, то наибольшее сходство можно обнаружить между башкирским (восточный диалект) и барабинским языками: все артикуляции достаточно узкие при очень незначительном растворе рта, в то время как усть-канский говор алтайского языка характеризуется более широкими гласными и значительным раствором рта (см. томограммы и томосхемы выше). Следует отметить, что, хотя степень подъема гласного а в барабинско-татарском варьируется (от второй до четвертой), все они продуцируются практически при «закрытом» рте (см., например, рис. 4, b ), в целом для всех дикторов-барабинцев характерно почти одинаковое и очень незначительное расстояние между губами и зубами.

Несмотря на территориальную близость алтайского (усть-канский говор диалекта алтай-кижи) и барабинско-татарского языков, в артикуляторном плане отмечается большее сходство с башкирским (восточный диалект) языком. Возможно, это объясняется сходными процессами их развития (как исторического, так и имманентного характера), а также влияним татарского литературного языка и его диалектов: в начале ХХ в. в места проживания бара-бинцев хлынул поток поволжско-уральских татар; кроме того, обучение в школах долгое время велось на татарском литературном языке. В настоящее время на развитие барабинско-татарского языка и культуры огромное влияние оказывает республика Татарстан, которая является контактной областью, а также диалекты башкирского языка, в первую очередь демский (подробнее см.: [Гарипов, 1979. С. 231]). Дальнейшее исследование артикуляторных особенностей всех единиц вокальной системы барабинско-татарского, алтайского и башкирского языков будет способствовать выявлению общих и частных закономерностей в диахроническом и синхроническом аспектах их развития.

Received

09.09.2019

Список литературы Артикуляторные характеристики реализаций звуков типа "А" в барабинском, алтайском и башкирском языках в сопоставительном аспекте

- Баскаков Н. А. К вопросу о классификации тюркских языков // Изв. АН СССР. Отделение литературы и языка. М., 1952. Т. 11, вып. 2. С. 121-134.

- Баскаков Н. А. Тюркские языки / Отв. ред. Г. Д. Санжеев. М.: Изд-во вост. лит., 1960. 248 с.

- Баскаков Н. А. Алтайский язык // Языки народов СССР / Гл. ред. В. В. Виноградов. М.: Наука, 1966. Т. 2: Тюркские языки. С. 506-523.

- Гарипов Т. М. Кыпчакские языки Урало-Поволжья. Опыт синхронической и диахронической характеристики: Моногр. / Под ред. Б. А. Серебренникова. М.: Наука, 1979. 303 с.

- Добринина А. А. Акустические характеристики гласного типа "а" в языке теленгитов // Языки и фольклор коренных народов Сибири. 2018. № 2 (36). С. 67-73.

- Касевич В. Б. Морфонология. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. 169 с.

- Князев С. В., Пожарицкая С. К. Современный русский литературный язык: Фонетика, орфоэпия, графика и орфография: Учеб. пособие для вузов. 2-е изд. М.: Академический проект: Гаудеамус, 2011. 430 с.

- Летягин А. Ю., Ганенко Ю. А., Уртегешев Н. С. Анатомо-функциональные мышечные механизмы формирования голосового тракта при произнесении аутентичных гласных сибирско-татарского языка по данным магнитно-резонансной томографии // Бюлл. СО РАМН. 2013. Т. 33, № 5. С. 10-17.

- Максютова Н. Х. Восточный диалект башкирского языка. В сравнительно-историческом освещении: Моногр. / Отв. ред. К. М. Мусаев. М.: Наука, 1976. 292 с.

- Мешадиева А. Э. Формальное описание закона гармонии в тюркских языках: Моногр. / Под ред. М. А. Махмудова. Баку: Элм, 2004. 244 с.

- Наделяев В. М. Артикуляционная классификация гласных // Фонетические исследования по сибирским языкам: Сб. науч. тр. / Под ред. В. М. Наделяева. Новосибирск, 1980. С. 3-91.

- Радлов В. В. Образцы народной литературы тюркских племен. СПб., 1866.

- Реформатский А. А. Сингармонизм как проблема фонологии и общей лингвистики // Тюркологические исследования: Сб. ст. Фрунзе: Илим, 1970. С. 101-105.

- Рыжикова Т. Р. Артикуляторно-акустические характеристики барабинско-татарской глас-ной фонемы а /ᴧ̇˘/ в сопоставительном аспекте // Сибирский филологический журнал. 2019. № 2. С. 163-178.

- Сарбашева С. Б. Фонологическая система туба-диалекта алтайского языка (в сопоставительном аспекте): Моногр. / Под ред. И. Я. Селютиной. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2004. 244 с.

- Селютина И. Я. Фонемы [а̇] и [а:]̇в языке кумандинцев // Звуковые системы сибирских языков: Сб. науч. тр. / Редкол. Е. И. Убрятова, И. Я., Селютина, Н. Н. Широбокова. Новосибирск, 1989. С. 17-25.

- Селютина И. Я., Уртегешев Н. С., Добринина А. А. Теленгитские согласные по инструментальным данным // Урало-алтайские исследования. М., 2019.

- Тумашева Д. Г. Отношение барабинского наречия к тюркским языкам и татарским диалектам Сибири // Происхождение аборигенов Сибири и их языков: Сб. ст. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1969. С. 46-49.

- Убрятова Е. И. Задачи сравнительного изучения тюркских языков // Тюркологический сборник: Сб. науч. ст. / Под ред. А. Н. Кононова. М.: Наука, 1970. С. 69-79.

- Уртегешев Н. С. Соматические параметры настроек гласных: методика определения ступеней отстояния // Түркология. 2009. № 3-4. С. 3-12.

- Уртегешев Н. С., Хисамитдинова Ф. Г., Ишкильдина Л. К. Атлас артикуляторных настроек согласных восточного диалекта башкирского языка: Моногр. / Отв. ред. И. Я. Селютина. Уфа, 2012. 104 с.

- Хисамитдинова Ф. Г. Огузские элементы в башкирском языке // Учен. зап. Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Серия: Филологические науки. 2016. Т. 2 (68), № 3. C. 81-91.

- Чумакаева М. Ч. Артикуляторные настройки гласных твердого ряда в алтайском языке (по данным статического рентгенографирования) // Исследования звуковых систем языков Сибири: Сб. науч. ст. / Отв. ред. В. М. Наделяев. Новосибирск, 1984а. С. 22-27.

- Чумакаева М. Ч. Реализации алтайской долгой фонемы [а:] // Алтайский язык на современном этапе его развития: Сб. ст. Горно-Алтайск, 1984б. С. 162-167.

- Шалданова А. А. Вокализм диалекта алтай-кижи в сопоставительном аспекте: Моногр. / Под ред. И. Я. Селютиной. Новосибирск: Сова, 2007. 280 с.

- Юлдашев А. А. Башкирский язык // Языки мира. Тюркские языки: Коллект. моногр. / Отв. ред. Э. Р. Тенишев. М.: Индрик, 1997. С. 206-216.

- Юлдашев А. А. Диалекты башкирского языка // Диалекты тюркских языков: Очерки. М.: Вост. лит., 2010. С. 121-156.

- Johanson Lars. Classification of Turkic languages. 2016. URL: http://www.turkiclanguages.com/www/classification.html (accessed 09.09.2019).

- Johanson Lars. The History of Turkic. In: Lars Johanson & Éva Ágnes Csató (eds.). The Turkic Languages. London, New York, Routledge, 1998. р. 81-125.