Артроскопическая стабилизация плечевого сустава при привычном вывихе плеча

Автор: Карасев Евгений Анатольевич, Карасева Татьяна Юрьевна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель. Анализ результатов лечения больных с привычным вывихом плеча с использованием артроскопической техники. Материалы и методы. Представлен анализ результатов лечения 68 пациентов с привычным вывихом плеча. Пациентам проводили артроскопическую стабилизацию плечевого сустава с использованием якорных фиксаторов (операция Банкарта). Освещены особенности оперативной техники и послеоперационной реабилитации. Результаты. Ближайшие результаты лечения (до года) оценены у 35 больных, отдаленные результаты - у 11 больных. Положительные результаты лечения отмечены у всех пациентов на ближайшем контрольном осмотре и у 10 (90,1 %) пациентов на отдаленном контрольном осмотре. В одном случае отмечен рецидив вывиха вследствие резкого приведения и наружной ротации плеча (работа с кабельными кусачками); вывих однократный, вправлен пациентом самостоятельно. Заключение. Данная методика является эффективной и целесообразной при лечении привычного вывиха плеча. Артроскопическая стабилизация плечевого сустава при привычных вывихах плеча позволяет добиваться восстановления стабильности плечевого сустава с сохранением функции конечности в полном объёме при минимальном травматизме оперативного вмешательства и низком проценте рецидивов.

Артроскопия, плечевой сустав, привычный вывих, операция банкарта

Короткий адрес: https://sciup.org/142121730

IDR: 142121730 | УДК: 616.727.2-001.6-072.1

Текст научной статьи Артроскопическая стабилизация плечевого сустава при привычном вывихе плеча

Хроническая нестабильность плечевого сустава развивается вследствие перенесенных ранее травм сустава, как правило, травматического вывиха или из-за врожденной дисплазии сустава.

Частота рецидива первичного травматического вывиха колеблется в пределах 2-38 % случаев [1, 2, 8]. Чаще (70 %) рецидивы возникают у лиц молодого возраста [15].

Стабильность плечевого сустава обеспечивается статическими и динамическими стабилизаторами.

К первой группе относятся суставная капсула, хрящевая губа суставной впадины лопатки, плечелопаточные и клювовидно-плечевая связки. Данные связки, начинаясь от передней поверхности суставной впадины лопатки и прикрепляясь в области бугорков плечевой кости, обеспечивают анатомически правильное положение головки плечевой кости, предотвращая сублюк-сацию и дислокацию сустава [5].

Динамическая стабильность плечевого сустава обеспечивается окружающими мышцами, в большей степени вращательной манжетой плеча. Вращательная манжета состоит из подлопаточной, надостной, подостной и малой круглой мышц. Начинаясь от лопатки, данные мышцы прикрепляются к проксимальному отделу плечевой кости и благодаря синергичному сокращению и расслаблению рефлекторно регулируют свободу и натяжение суставной капсулы, обеспечивая стабильное движение головки плеча при действии компрессионных и торсионных сил [9, 12].

Важное значение в функции удержания биомеханически правильного положения головки плечевой кости имеет хрящевая губа суставной впадины лопатки. Стабилизирующий эффект складывается как из формирования «блокирующей подставки», предотвращающей скатывания головки плечевой кости, так и из вакуумного эффекта отрицательного давления между суставным отростком лопатки и головки плечевой кости [7].

При травмах плечевого сустава именно хрящевая губа повреждается в первую очередь, что приводит к потере стабильности сустава и развитию привычного вывиха плеча. Еще в 1906 году G. Pertes утверждал, что оперативное вмешательство должно быть направлено на коррекцию основного поражения – травматического отделения суставной губы.

Первоначально в начале двадцатого века применялась открытая шовная техника восстановления суставной губы, наиболее полно описанная в работах

A.S. Bankart в 1923 г. [3]. Со временем данное повреждение стали называть повреждением Банкарта.

Развитие артроскопической техники позволило углубить представление о данном типе повреждения, и появилась возможность выполнять операцию Банкарта артроскопически [4, 6, 10, 11, 13, 14].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

С 2009 года в травматолого-ортопедическом отделении № 6 Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова было выполнено оперативное лечение 68 больных в возрасте от 23 до 57 лет с привычным вывихом плеча. Среди пострадавших мужчин было 49 (72,1 %), женщин – 19 (27,9 %).

Во всех случаях возникновению привычного вывиха плеча предшествовал первичный травматический вывих. Лечение травматического вывиха заключалось в закрытом вправлении вывиха с последующей иммобилизацией верхней конечности гипсовой повязкой по типу Дезо.

При поступлении в РНЦ «ВТО» все пациенты предъявляли жалобы на периодические вывихи плеча, боли ноющего характера в области сустава, атрофию мягких тканей плеча и надплечья.

При клиническом осмотре определялись положительные тесты Ванштейна, Бабича, Степанова, Леф-Ферт; симптомы «ножниц», «борозды». По данным МРТ плечевого сустава определяли локализацию и размер повреждения хрящевой губы суставной впадины лопатки. По данным рентгенографии или КТ определяли степень повреждения костного компонента суставной впадины лопатки и головки плеча.

У всех пациентов по данным лучевых методов обследования был выявлен отрыв хрящевой губы суставной впадины лопатки в передненижнем отделе, повреждение Хил -Сакса легкой степени, дефект костного компонента суставной впадины лопатки меньше 25 % площади.

Для оценки состояния сустава использовали шкалу Rowe, средний балл – 40,4±5,2.

С учетом жалоб, клинической картины и данных лучевых методов обследования в качестве оперативного лечения была выбрана артроскопическая стабилизация плечевого сустава (операция Банкарта) с использованием якорных фиксаторов.

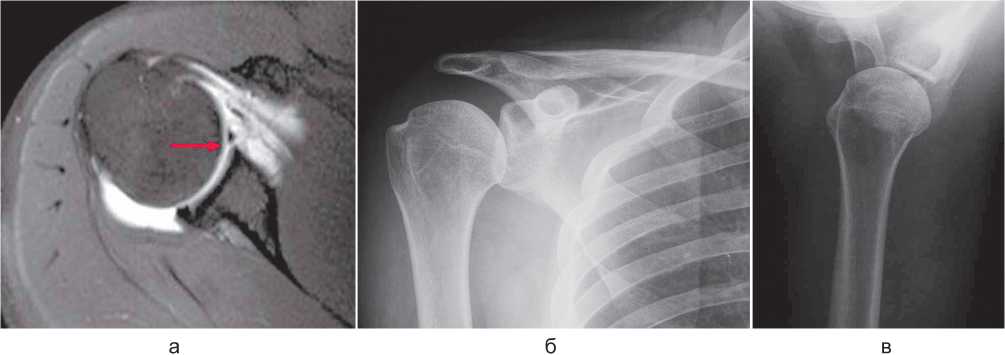

Операции проводились под эндотрахеальным наркозом. Положение пациента – «пляжное кресло». Фор- мировались три канюлированных артроскопических доступа в сустав (задний, передневерхний, переднесредний). При помощи артроскопа определялась локализация повреждения хрящевой губы суставной впадины лопатки. VAPR-электродом производилась мобилизация суставной губы. Шейвером производился дебридмент зоны рефиксации и устанавливалось от трех до пяти якорных фиксаторов, в зависимости от размера повреждения. Производилось подшивание хрящевой губы к якорным фиксатором.

В послеоперационном периоде оперированная конечность фиксировалась плечевым брейсом в течение шести недель. На следующий день после операции пациент приступал к пассивной разработке движений в суставе – упражнение «маятник», занятие на аппаратах для механотерапии. Через шесть недель после операции пациенты приступали к активной разработке движений в плечевом суставе при помощи тренажеров и упражнений со свободными весами.

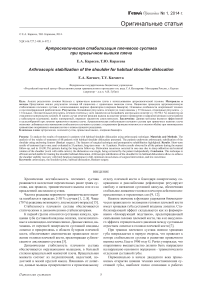

Клинический пример. Пациент З., 26 лет, поступил в 2009 г. в отделение с жалобами на периодические вывихи правого плеча. Вывихи беспокоят с 2007 г. Периодичность вывихов 1-2 раза в месяц, вправляет самостоятельно. На клиническом осмотре тесты Ванштейна, Бабича, Степанова, Леф-Ферт и симптомы «ножниц», «борозды» положительны. По данным МРТ – повреждение хрящевой губы суставной впадины лопатки в передненижнем отделе (рис. 1).

Пациенту произведена артроскопическая стабилизация плечевого сустава с использованием якорных фиксаторов (рис. 2).

В течение 6 недель после операции плечевой сустав был фиксирован брейсом. В раннем послеоперационном периоде производилась пассивная разработка движений в суставе. После прекращения иммобилизации – активная разработка движений в суставе.

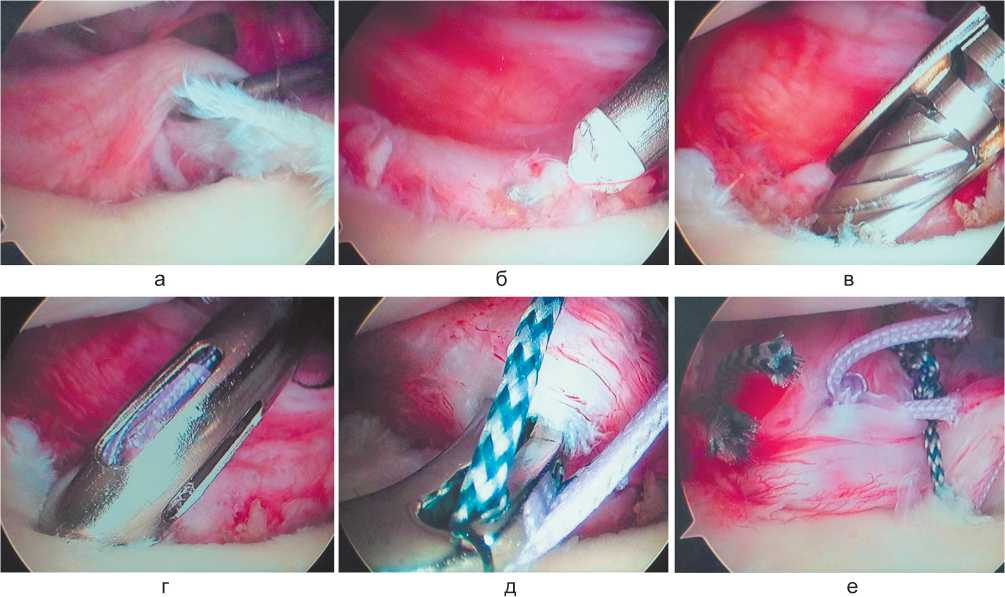

На контрольном осмотре в 2013 году – жалоб нет, рецидивов вывиха не было, функция сустава в полном объеме (рис. 3).

Рис. 1. Данные лучевых методов обследования пациента З., 25 лет: а – МРТ правого плечевого сустава (стрелкой указано повреждение Банкарта); б – рентгенограмма правого плечевого сустава в прямой проекции; в – рентгенограмма правого плечевого сустава в аксиальной проекции

Рис. 2. Техника артроскопической операции Банкарта: а – вид поврежденной суставной губы; б – мобилизация суставной губы VARP-электродом; в – дебридмент зоны рефиксации; г – установка якорного фиксатора в зону рефиксации; д – прошивание суставной губы; е – фиксация суставной губы узлами к якорным фиксаторам

Рис. 3. Оценка объема движений в плечевых суставах на контрольном осмотре у пациента З. через 3 года после оперативного вмешательства

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Контрольные осмотры проводили через 6 недель и через 1 год после операции. Состояние пациентов оценивали по шкалам «Rowe», «Constant score» и «Oxford».

Ближайшие результаты лечения (до года) оценены у 35 больных, отдаленные результаты - у 11 больных. Положительные результаты лечения отмечены у всех пациентов на ближайшем контрольном осмотре и у 10 (90,1%) пациентов на отдаленном контрольном осмотре. В одном случае отмечен рецидив вывиха вследствие резкого приведения и наружной ротации плеча (работа с кабельными кусачками); вывих однократный, вправлен пациентом самостоятельно.

ВЫВОДЫ

Таким образом, артроскопическая стабилизация плечевого сустава при привычных вывихах плеча позволяет добиваться восстановления стабильности пле- чевого сустава с сохранением функции конечности в полном объёме при минимальном травматизме оперативного вмешательства и низком проценте рецидивов.