Асимметрия морфометрических параметров верхней и средней частей юношеского лица не зависит от его формы и формы черепа

Автор: Карпенко Д.В., Волошин В.Н.

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 1 т.33, 2025 года.

Бесплатный доступ

Лицо человека выполняет важную роль в процессе межличностного общения и является объектом исследования специалистов разных направлений, в том числе анатомов и антропологов. В настоящее время накоплен значительный опыт исследований морфометрических параметров лица разных групп населения, однако, в литературе отсутствуют сведения о билатеральном диморфизме этих параметров в верхней и средней частях лица в зависимости от формы черепа и формы самого лица. Цель исследования - определить пределы изменчивости различий (асимметрии) морфометрических параметров контрлатеральных половин верхней и средней частей лица юношей во фронтальной норме в зависимости от анатомической формы их черепа и лица. В исследовании приняли участие 140 юношей, средний возраст которых составил 19,1±0,7 лет. После определения формы черепа и формы лица юношей производили фотограмметрию аналогичных параметров верхней и средней частей лица во фронтальной норме. Для определения морфометрических параметров использовали кефалометрические точки trichion (tr), glabella (gl), nasion (n), subnasale (sn), zygion (zy), exocanthion (ex), еndocanthion (en), pupilla (p), alare (al), а также точки p1 и p2, расположенные на пересечении горизонтальной линии с контуром лица, проведенной через точку subnasale. При сравнении аналогичных размеров лица определяли разность («diff») между их средними значениями. Согласно полученным результатам, у юношей долихокефалов (n=45) статистически значимые различия отмечены при сравнении расстояний gl-zy слева и справа (соответственно 76,5±3,72 мм и 78,5±4,15 мм, diff=-2,02 мм; р=0,017), gl-р2 и gl-р1 (соответственно 91,8±4,72 мм и 93,9±5,04 мм, diff=-2,06 мм, р=0,049), а также n-zy и n-zy_dext (соответственно 71,2±3,54 мм и 73,7±3,92 мм, diff=-2,55 мм, р=0,002). Подобные результаты были получены при изучении других групп юношей. Результаты исследования морфометрических параметров верхней и средней частей лица юношей во фронтальной норме демонстрируют преобладание значений размеров правой половины лица над аналогичными параметрами его левой половины. При этом указанные различия не зависят от формы черепа и формы лица.

Лицо, юноши, морфометрия, анатомическая форма, асимметрия, череп

Короткий адрес: https://sciup.org/143184763

IDR: 143184763 | DOI: 10.20340/mv-mn.2025.33(1).936

Текст научной статьи Асимметрия морфометрических параметров верхней и средней частей юношеского лица не зависит от его формы и формы черепа

Карпенко Д.В., Волошин В.Н. Асимметрия морфометрических параметров верхней и средней частей юношеского лица не зависит от его формы и формы черепа. Морфологические ведомости. 2025.33(1).936. (1).936

Karpenko DV, Voloshin VN. The asymmetry of young men faces upper and middle parts do not depend on its shape and the skull shape. Morfolo-gicheskie Vedomosti – Morphological newsletter. 2025.33(1).936. (1).936

Введение. Лицо человека выполняет важную роль в процессе межличностного общения и является объектом исследования анатомов и антропологов, стоматологов, ортодонтов, пластических и челюстно-лицевых хирургов, косметологов, психологов, а также деятелей искусств [14]. Действия хирургов, выполняющих оперативные вмешательства на лице, направлены на устранение деформаций и/или диспропорций этой области [5-6]. Для решения такого рода задач специалистам необходимы глубокие знания о геометрии лица, его симметрии в целом и отдельных его структур, в частности. В литературе можно встретить упоминания о так называемых «антропометрических стандартах» [7-9], которые для некоторых людей становятся причиной формирования потребности в реконструктивных оперативных вмешательствах, которые не всегда приносят им удовлетворение и душевный покой [10]. Учитывая многообразие типов лица даже у представителей одной этнической группы, врач, занимающийся реконструктивной или пластической хирургией, ортодонтией, должен знать и чувствовать индивидуальную гармонию формы и архитектуры лица каждого пациента, нарушение которых может иметь негативные последствия, а именно - утрату индивидуальности лица, что может привести к снижению его привлекательности для окружающих. В настоящее время накоплен значительный опыт о морфометрических параметрах лица групп населения различных по полу, национальности, спортсменов и т.д. [11-13]. Однако, в литературе отсутствуют сведения о билатеральном диморфизме параметров морфометрии верхней и средней частей лица в связи с формой черепа и самого лица.

Цель исследования - определение пределов изменчивости различий (асимметрии) морфометрических параметров контрлатеральных половин верхней и средней частей лица юношей во фронтальной норме в зависимости от анатомической формы их черепа и лица.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 140 юношей, средний возраст которых соста- вил 19,1±0,7 лет, рожденных и постоянно проживающих на территории Луганской Народной Республики. Расчет достаточного объема выборки проведен в программе G*Power с учетом рекомендаций Кригер и соавт. [14]. В работе использовалась возрастная периодизация, принятая на VII Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии (1965 г.).

Все участники исследования дали письменное информированное согласие на проведение измерений и фотографирование лица. Материал для представленной работы собран с соблюдением правил биоэтики и, согласно ФЗ-153 РФ о защите персональных данных, при дальнейшей обработке был деперсонифицирован. Протокол исследования получил одобрение комиссии по биоэтике Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки (протокол № 7 от 09.12.2022). Юноши с врожденными аномалиями, новообразованиями, травмами лица или перенесенными хирургическими операциями на лице исключались из исследования. Измерение каждого изучаемого параметра проводилось трижды, после чего получали его среднее значение, которое использовали для дальнейшей статистической обработки.

Кефалометрию юношей производили толстотным циркулем с последующим расчетом широтно-продольного указателя головы по Бунаку [15], на основании чего проводили кефалотипирование участников исследования. Форму лица или прозопотип участников исследования определяли по Garson. Голову испытуемого ориентировали во франкфуртской горизонтали. Фотографирование лица проводили во фронтальной норме (линейку с ценой деления 1 мм располагали ниже подбородка на одном уровне с последним). Для фотографирования использовали камеру Canon 6d с фокусным расстоянием объектива 35 мм. Изображения переносили в программу ImageJ 1.46r, с помощью которой получали морфометрические показатели с точностью до 0,01 мм.

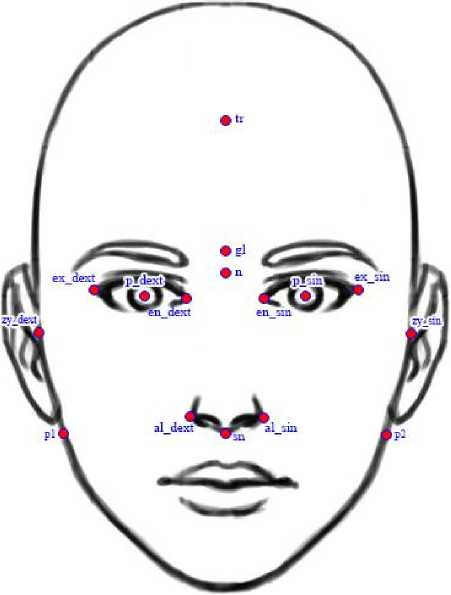

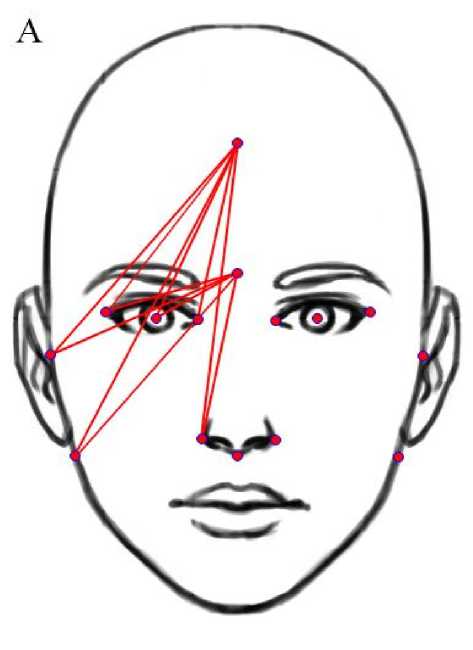

Полное и сокращенное названия кефалометрических точек, а также описание их расположения представлены в таб- лице 1. На рис. 1 представлены кефало-метрические точки, использованные в исследовании, а на рис. 2 – исследованные морфометрические параметры. На каждой половине лица определяли по 24 параметра. Статистическую обработку полученных данных в среде программирования R с использованием базовых пакетов, а визуализацию результатов исследования – с помощью пакета ggpubr.

Описательные статистики предпо- чении (Mean), стандартном отклонении (SD), медиане, первом и третьем квартилях каждого вариационного ряда. Для определения соответствия распределения значений изучаемых параметров закону нормального распределения использован критерий Шапиро-Уилка (W). Равенство дисперсий показателей в сравниваемых группах наблюдения определяли с помощью критерия Левена.

лагали получение данных о среднем зна-

Наименования кефалометрических точек и их расположение

Таблица 1

|

№№ п/п |

Наименование и обозначение точек |

Расположение точек на лице |

|

1 |

trichion ( tr ) |

Точка, расположенная на границе волосистой части лобной области по срединной линии |

|

2 |

glabella ( gl ) |

Наиболее выступающая точка между бровями, расположенная по срединной линии |

|

3 |

nasion ( n ) |

Точка, соответствующая месту пересечения лобно-носового шва со срединной линией |

|

4 |

subnasale ( sn ) |

Точка соединения нижнего края перегородки полости носа и верхней губы |

|

5 |

zygion sinistrum ( zy sin ) |

Наиболее выступающая кнаружи точка левой скуловой области |

|

6 |

zygion dextrum ( zy dext ) |

Наиболее выступающая кнаружи точка правой скуловой области |

|

7 |

exocanthion sinistrum ( ex sin ) |

Точка, соответствующая латеральной спайке век левой глазной щели |

|

8 |

exocanthion dextrum ( ex dext ) |

Точка, соответствующая латеральной спайке век правой глазной щели |

|

9 |

endocanthion sinistrum ( en sin ) |

Точка, соответствующая медиальной спайке век левой глазной щели |

|

10 |

endocanthion dextrum ( en dext ) |

Точка, соответствующая медиальной спайке век правой глазной щели |

|

11 |

pupilla sinistra ( p sin ) |

Центральная точка зрачка левого глазного яблока |

|

12 |

pupilla dextra ( p dext ) |

Центральная точка зрачка правого глазного яблока |

|

13 |

alare sinistrum ( al sin ) |

Наиболее выступающая кнаружи точка левого крыла носа |

|

14 |

alare dextrum ( al dext ) |

Наиболее выступающая кнаружи точка правого крыла носа |

|

15 |

p1 |

Пересечение горизонтальной линии, проведенной через sn , с правым контуром лица |

|

16 |

p2 |

Пересечение горизонтальной линии, проведенной через sn , с левым контуром лица |

Для проверки нулевой гипотезы о равенстве средних значений двух сравниваемых совокупностей аналогичных параметров морфометрии правой и левой половин лица определяли критерий Стьюдента (t). Критический уровень значимости всех вышеупомянутых критериев определен на уровне 0,05. При описании результатов исследования указывали среднее значение и стандартное отклонение параметров в виде M±SD, а также разницу между их средними значениями («diff»).

Результаты и обсуждение. Описательные статистики изучаемых параметров, а также результаты тестов Шапиро-Уилка и Левена позволили применить для статистической обработки данных критерий t. У долихокефалов (n=45) статистически значимые отличия отмечены при сравнении расстояний gl-zy sin (76,5±3,72 мм) и gl-zy dext (78,5±4,15 мм, соответственно diff=–2,02 мм; р=0,017), gl-р2 (91,8±4,72 мм) и gl-р1 (93,9±5,04 мм, соответственно, diff=–2,05 мм; р=0,049), n-zy sin

Рис. 1. Схема расположения кефалометри-ческих точек на лице

Рис. 2. Схема измеряемых морфометрических параметров правой части лица

(71,2±3,54 мм) и n-zy dext (73,7±3,92 мм, соответственно, diff=–2,55 мм; р=0,002), а также в некоторых других случаях. Максимальное различие между средними значениями было установлено при сравнении sn-zy sin (71,0±4,86 мм) и sn-zy dext (75,7±5,19 мм, соответственно, diff=–4,67 мм; р<0,001). У юношей мезокефалов (n=51) нулевая гипотеза о равенстве средних значений была отвергнута в тех же случаях, что и у долихокефалов. Разница средних значений gl-zy sin (77,1±4,24 мм) и gl-zy dext (79,7±4,49 мм) составила 2,61 мм (р=0,003), а gl-р2 (92,9±5,25 мм) и gl-р1 (95,5±5,60 мм) – 2,66 мм (р=0,015). В отличие от долихокефалов, у которых различие параметров n-ex sin и n-ex dext было статистически незначимым, у мезокефалов была отвергнута нулевая гипотеза об отсутствии различия средних значений указанных размеров (р=0,014). У юношей брахикефалов (n=44) определены подоб- ные описанным выше результаты. Так, в этой группе юношей статистически значимые различия определены при сравнении параметров gl-zy sin (76,7±5,34 мм) и gl-zy dext (79,4±5,29 мм, соответственно) (diff=–2,70 мм; р=0,019), gl-р2 (91,9±5,98 мм) и gl-р1 (94,9±5,86 мм, соответственно, diff=– 2,99 мм; р=0,020), n-zy sin (71,4±4,99 мм) и n-zydext (74,7±5,07 мм, соответственно, diff=–3,32 мм; р=0,003), n-р2 (83,6±5,67 мм) и n-р1 (87,0±5,51 мм, соответственно, diff=– 3,34 мм; р=0,006), sn-р2 (59,5±5,06 мм) и sn-р1 (64,5±5,42 мм, соответственно, diff=–5,01 мм; р<0,001). Следует отметить, что в отличие от групп долихокефалов и мезокефалов, у которых установлены статистически значимые различия при сравнении параметров sn-al sin и sn-al dext, у брахикефалов нулевая гипотеза об отсутствии различия средних значений указанных размеров была подтверждена (р=0,104).

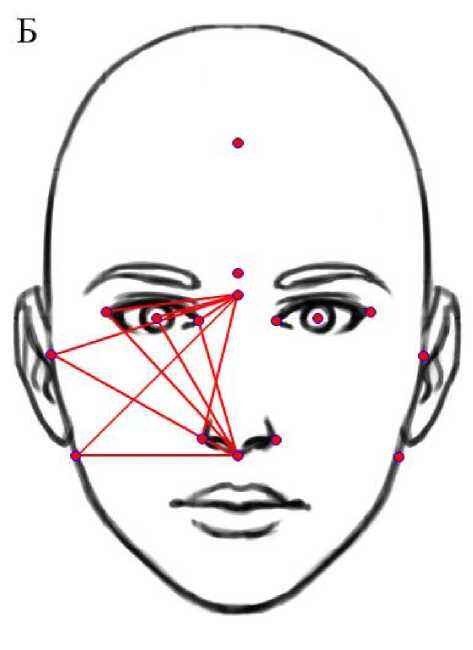

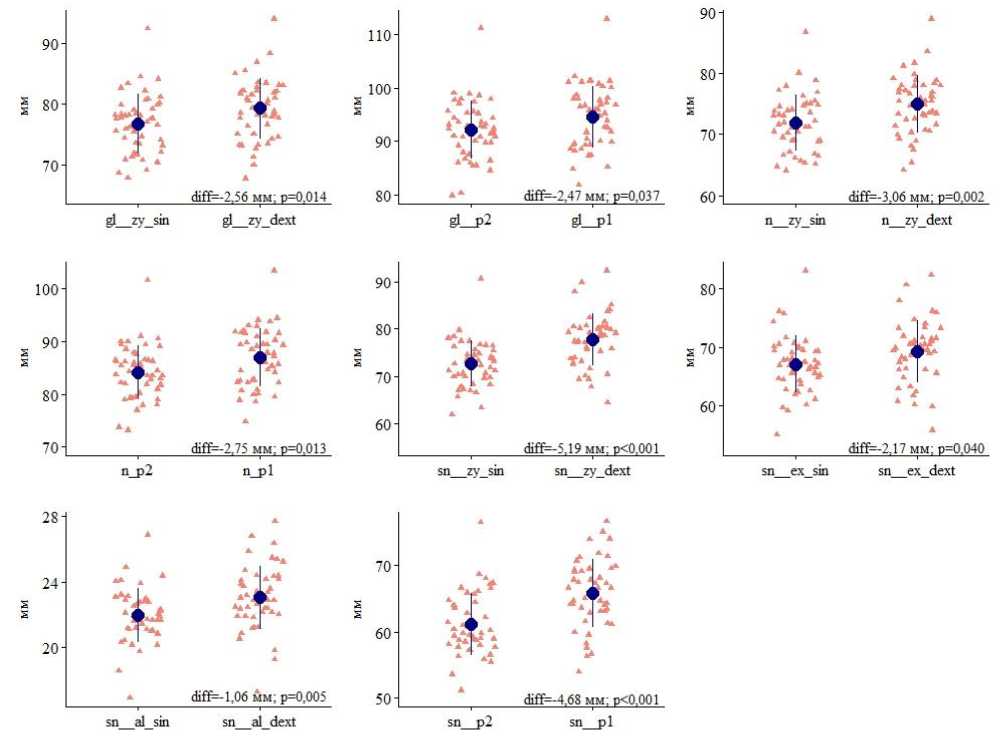

Рис. 3. Диаграммы распределения значений билатеральных различий морфометрических параметров лица юношей-гиперлептопрозопов в мм (n=79). Точка с вертикальной линией -M±SD значений соответствующих параметров

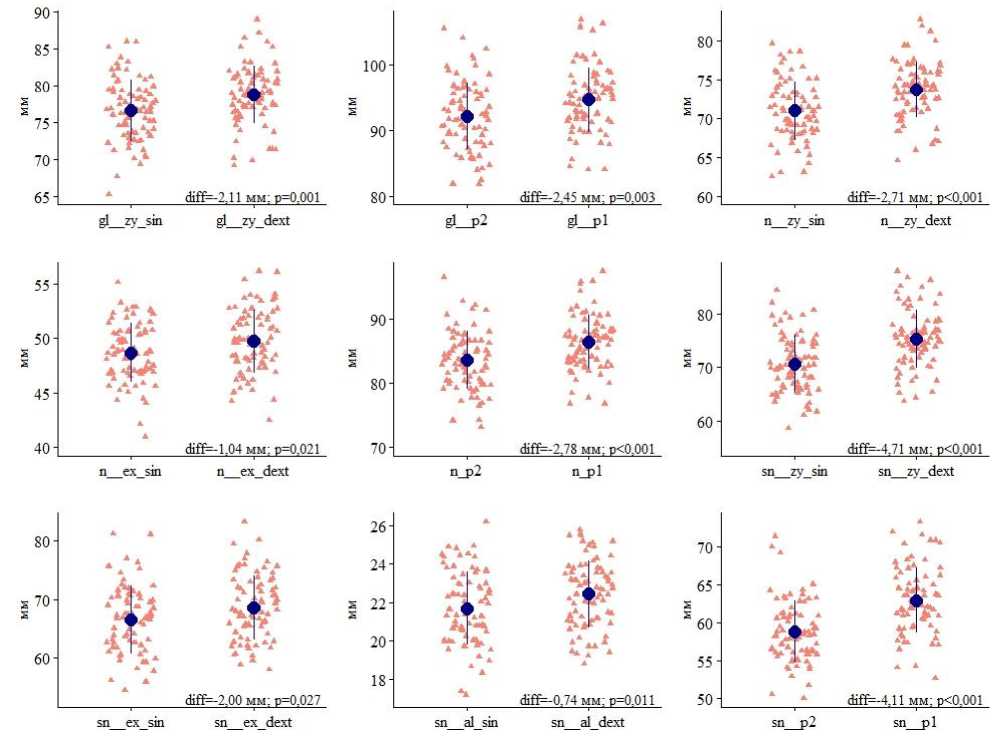

Подобно описанным выше результатам у гиперлептопрозопов (n=79) средние значения изучаемых параметров правой половины лица преобладают над аналогичными размерами контрлатеральной стороны. В этой группе юношей установлено максимальное (9 из 24) количество пар изучаемых морфометрических параметров, между которыми имеются статистически значимые отличия (рис. 3). У лептопрозопов (n=47) при сравнении 8 показателей отвергнута нулевая гипотеза о равенстве их средних значений (рис. 4).

В группах мезопрозопов (n=10) и эврипрозопов (n=4) также наблюдалось преобладание значений параметров морфометрии правой части лица, однако, уровень значимости выявленных различий не позволил отвергнуть альтернативную гипотезу о разности их средних значений. Так, например, в группе мезопро-зопов разница между параметрами gl-zy sin (78,86±4,54) и gl-zy dext (82,26±6,77) составила 3,40 мм (р=0,204), gl-р2 (93,92±6,51 мм) и gl-р1 (96,90±7,82 мм) – 2,98 мм (р=0,366), а между n-zy_sin (73,68±4,24 мм) и n-zy_dext (77,57±6,45 мм) – 3,88 мм (р=0,129).

В физической антропологии лицо человека является одним из основных объектов изучения в двух главных направлениях. В рамках эволюционной антропологии проводятся исследования этапов антропогенеза, т.е. становления людей современного вида со всем планетарным разнообразием морфологических вариантов лиц.

Второе направление ориентировано, в частности, на изучение разнообразия лиц современного населения, закономерностей изменчивости лицевых признаков и разработку соответствующих классификаций [16]. В частности, отмечаются тенденции относительно компактного географического распределения лицевых признаков, определенный градиент их изменчивости, области их трансгрессии, преемственности в течение длительных периодов, относительная устойчивость на конкретных территориях. Это свидетельствует о том, что в процессе формирования морфологических лицевых комплексов определенную роль играет избира- тельность и(или) предпочтение отдельных признаков или их комбинаций [17].

В настоящей работе показано, что у юношей, родившихся и постоянно проживающих в Луганской Народной Республике, отмечается преобладание морфометрических параметров правой половины лица над аналогичными параметрами левой его половины во фронтальной норме. В ряде случаев такое преобладание носит статистически значимый характер. Следует отметить, что такие различия наблюдаются в группах юношей с разным кефа-лотипом и прозопотипом. Исключение составили только группы мезопрозопов и эврипрозопов, у которых уровень значимости выявленных различий превысил критическое значение, вероятно, вследствие незначительного объема выборок.

Во второй половине прошлого века была выявлена структурная асимметрия в головном мозге, что послужило толчком к исследованию возможных нейроанатоми-ческих основ некоторых аспектов функциональной латерализации [18]. В настоящее время хорошо известно, что лицо человека является в той или иной степени асимметричным, что может быть связано с особенностями строения лицевого скелета и(или) мягких тканей этой области [19-21]. Ряд исследователей подтверждают тот факт, что симметричное лицо выглядит более привлекательным в сравнении с несимметричным [22-25], в то время как другие авторы отрицают подобную зависимость [26].

По литературным данным определение асимметрии лица реализуется с использованием различных методов (рентгенологических [20], антропометрических [21], включающих измерения поперечных линейных и угловых размеров [27], метода наложения областей на задне-переднюю кефалограмму [28]) и анализируется разными способами, сравнением расстояний от срединной линии лица до аналогичных точек его правой и левой сторон [29], фотограмметрией [30] и определением асимметрии лица с помощью построения тепловых карт [24].

В многочисленных исследованиях симметри-асимметрии лица авторы

Рис. 4. Диаграммы распределения значений билатеральных различий морфометрических параметров лица юношей-лептопрозопов в мм (n=47). Точка с вертикальной линией - M±SD значений соответствующих параметров

используют разные материалы и методы, что приводит к разным выводам.

Pearson [31] и Woo [32], изучив около 800 мужских черепов жителей Древнего Египта, показали, что существует выраженная асимметрия костей черепа, проявляющаяся в преобладании размеров правой части чешуи лобной кости. Figalova [33], используя метод прямой прозопомет-рии, проводила измерения пяти аналогичных размеров лица девочек и мальчиков в возрасте 6 и 16 лет и установила, что у 6-летних девочек размер между nasion и ectocantum слева был больше аналогичного размера. При этом, у 16-летних девочек размеры между gnathion и tragus, а также между gnathion и gonion справа были больше. Farkas и Cheung [21] изучали длину шести аналогичных размеров (nasion-tragion, orbitale-tragion, subnasale-tragion, cheilion-tragion, gnathion-tragion и orbitale- mandibulare) у 308 детей в возрасте 6, 12 и 18 лет. Авторы считали асимметрию выраженной в случае различия значений сравниваемых параметров на 2 мм и более. Farkas и Cheung [21] установили, что в 13 из 36 сравнений размеры лица на правой половине лица превышают таковые, полученные на его левой половине. Таким образом, результаты настоящего исследования согласуются с данными указанных выше авторов.

Заключение . Результаты исследования морфометрических параметров верхней и средней частей лица юношей во фронтальной норме демонстрируют преобладание значений размеров правой половины лица над аналогичными параметрами его левой половины. При этом указанные различия не зависят от кефалоти-па и прозопотипа участников исследования.