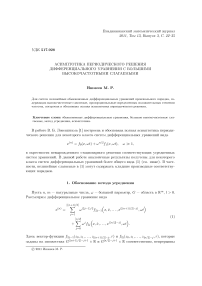

Асимптотика периодического решения дифференциального уравнения с большими высокочастотными слагаемыми

Автор: Ишмеев Марат Рашидович

Журнал: Владикавказский математический журнал @vmj-ru

Статья в выпуске: 3 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

Для систем нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений произвольного порядка, содержащих высокочастотные слагаемые, пропорциональные определенным положительным степеням частоты, построена и обоснована полная асимптотика периодического решения.

Обыкновенные дифференциальные уравнения, большие высокочастотные слагаемые, метод усреднения, асимптотика.

Короткий адрес: https://sciup.org/14318353

IDR: 14318353

Текст научной статьи Асимптотика периодического решения дифференциального уравнения с большими высокочастотными слагаемыми

В работе В. Б. Левенштама [1] построена и обоснована полная асимптотика периодического решения для некоторого класса систем дифференциальных уравнений вида

x(nn = fc(x,^t)+ wn/2fi(x,wt), W » 1, в окрестности невырожденного стационарного решения соответствующих усредненных систем уравнений. В данной работе аналогичные результаты получены для некоторого класса систем дифференциальных уравнений более общего вида (1) (см. ниже). В частности, нелинейные слагаемые в (1) могут содержать младшие производные соответствующих порядков.

1. Обоснование метода усреднения

Пусть n , m — натуральные числа, ш — большой параметр, G — область в R m , l > 0 . Рассмотрим дифференциальное уравнение вида

[( n +1) / 2]

■(n ) X (2 j - i) / 2 f л(ж $ ж ([( n +i) / 2] - j )

'^ш f 2 j 1 ^x, ^x, . . . , ^x , j=1

[ n/ 2]

+ X W j f 2 j X$,x ,..., x ([ n/ 2] — j ) , wt^.

j =0

Здесь вектор-функции f 2j — 1 (z o , Z 1 ,---, Z [(n+1)/2] — j , T) и f 2j (z o , z i ,... , Z [ n/ 2] — j ,T ) , которые заданы на множествах G [( n +1) / 2] — j +1 x R и G [ n/ 2] — j +1 x R соответственно, непрерывны

(с) 2011 Ишмеев М. Р.

и принимают значения в R m . Предположим, что указанные вектор-функции обладают непрерывными производными

∂f n

^(z o , . . . ,z [ n/ 2] ) = (f o (z o , . . • ,z [ n/ 2] ,т ) + -5—(z 0 , T )^ n (z o ,т ) d z o

, дf n- 2 z хдПп/ x

+ ^z^ ( z 0 ,z 1 ,т ) "dT" ( z o ,T )

, , df i d [( n +1) / 2] - 1 nn, x

+ ""■ + дz [( n +1) / 2] - 1 ( z o , ■■■’ z [( n +1) / 2] - 1 ,T ) дт [( n +i) / 2] - i ( z o ,T )

при n — нечетном;

^(z o ,..

• d[n/2]nn zo , •••,z[n/2] + дт [n/2]

+ f ( z o ,T )n n (z o ,т ) + fz^ ( z o ,z 1 , T ) ^n n ( z o ,т ) df2 „ д [ n/ 2] - 1 n n z x

+ '" + дz [ n/ 2] - 1 ( z o ,-",Z [ n/ 2] - 1 ,T ) дт [ n/ 2] - 1 ( z o ,T )

при n — четном. Символом n n (z o , т) обозначено l -периодическое по т с нулевым средним решение уравнения ^ТП (z o ,т) = f n (z o ,т) . Предположим, что существует стационарное решение усредненного уравнения y o Е G такое, что ^ n^n (y o ,т) Е G для любого т Е R, а dzy (y o , 0, •• •, 0) — невырожденная матрица.

Справедлива следующая

Теорема 1. Существуют такие положительные числа w o и r o , что при ш > Ш o уравнение (1) имеет 1ш - 1 -периодическое решение х ш единственное в шаре ||x — y o k c k ( R ) 6 r o и при этом Пт ш ^го ||х ш — y o k c k ( R ) = 0, где k = [(n — 1)/2].

C Доказательство теоремы проведем в 3 этапа.

1. Проведем в уравнении (1) замену типа Крылова — Боголюбова x = Х1 + ш-(п+1)/2 Пп-1(Х1, шt) + ш-п/2Пп (Х1, шt) = Х1 + Пш • (3)

Здесь и ниже через n j (z o , Z 1 , • • •, z r ,т ) мы обозначаем l -периодическое по т с нулевым средним решение уравнения ддП (z o , Z 1 ,•••,z r ,т ) = f j (z o , z 1 , • • •, z r ,т ) . Будем пользоваться соотношением

∂ n ϕ j ∂t n

(x 1 (t), :x 1 (t) , • • • , x 1 r ) (t), wt)

n

i n - i

= Vwn—Cin г n∂ti∂τn-i

i =o

n j ( x 1 ( t ) ,:x 1 ( t ) , • • • ,x 1 r ) ( t ) ,т )|

.

T=wt

Для всех f j в случае нечетного n и для всех f j , кроме f o , в случае четного n применим формулы

∂ϕω fj I xi + Уш, xi +—df ,

..

(r) д ^ш . (r) ,x

. ,x i + -"dtr" ,wt I = f j (x i ,x i , ... ,x i ,wt)

i

..

( r ) I У ш Д

. ,Х1 + 9^-—,wt d9У ш

1 dtr /

df j ( дд^ ш

+ д—I x i + 9 У ш ,x i + 9 ,

J d z o V dt

o

i

, / df j ( - ,дdУ ш ( r ) , n r У ш Д,ддУ ш

+ я— I x i + 9 У ш , x i + 9 я, , . . . , xi + 9 ,wt Id9

J dz ; V dt 1 dtr ) dt

o

i

, , Z d f j ( .л • , ^У ш Jr) , д^ У ш Д дa r У ш

+ . . . + "я ( x i + 9 У ш 1 x i + 9 Я, , . . . 1 xi + 9 , wt I d9 .

J dzr \ dt 1 dt r J dt r

o

Аналогичные формулы используем для слагаемых в правых частях последних представлений, которые имеют порядок O(1) при ш ^ го . Для f o в случае четного n воспользуемся представлением

Р ( | , dyш (p) ЭРуш Х Р ( • (p) , -n/2dpyn я fo I Xi + Уш ,Xi + “d^,... ,xi + “dtp- , wt I = fo(X1,X1, ... ,xi + w / -Tp^- , wt)

i

, Г df0 ( , . . . .3dУш ( p ) , . - n/ 2 9pyn . - ( n +i) / 2 d pyn - i Д да

+ xi + 9Уш ,xi + 9 > •• • >X1 ++ш + 9ш 1Шt)d9Уш dzo dt i dtp dtp o i

I f df o ZT I 9-- T I 9 ТУ ш ^( p ) I + - n/2 d p y n 9 p y " - i d M9^

+J az; (X i + 9у ш ' X i + e^T'...'x i ++ ш / "w + 9ш ( )/ '“jd’^r

o

i

, , Z df o ( Й Т У ш ( p ) , - n/ 2 d p y n,

+ ... + xi + 9Уш, xi + 9 , . . . , X1 + ш + dzr dt i dtp

o

+9W-(n+d/2^py^ 1Шt) d9W-(n+li/2 дPУn-;, ∂tp , ∂tp , где p = [n/2]. В результате получим xin) = ^(х; , 5ci,..., xip), wt) + Yi (xi, Xi,..., xik), wt)

+e i (x i,: X 1 , . . . ,x i p ) , wt, w) + W n/ 2 - i g i2 (x i , wt)5c 1 + w n/ 2 - 3 / 2 g i3 (x i , wt)5c 1

n

+ X w n/ 2 - i/ 2 ^h i i (x i ,: r 1 ,... 1x i[ i/ 2, - i) ,wt) + g ii (х^ш^х^ / 2])] (4)

i =4

, X , ,n/2 - i/2\. „ ([i/2] - i) , я , „ , я ([i/2]) 1

+ w hii (xi , xi , . . . , xi , wt) + gii (xi , w t)xi , i=n+i где в случае нечетного n

^Cz o , ... , z [ n/ 2] ) = f o ( z o , ... , z [ n/ 2] ,T ) + dz o ( z o ,T )y n ( z o ,T ) +

d f n - 2

dz i

( z o ,z i ,T )

dynro , df i d [( n +i) / 2] 1 y n

+ dT (zo,T) + ... + dzu^yx1•••1z[(n+i)/2]-i ,T) dT [(n+i)/2]-i (zo ,T), [(n+i)/2]-i а в случае четного n

T ( z 0 , . . . , z [ n/ 2] ) f 0 I z 0 , • • • , z [ n/ 2] +

' . ( z 0 , T U) + f ( z 0 , T Nn ( z 0 , T )

9fn-2 >_ЗЬ_( ..(Н—^Рп

+ dz 1 (z 0 , z 1 ,T ) Эт (z 0 ,T ) + ••• + dz [ n/ 2] — 1 ( z 0 ’...’ Z [ n/ 2] - i ’ T ) дт [ т/ 2] - 1 ( z 0 ,T ),

∂nϕ ∂nϕ gi2(z0 ’T) = Э Эт n-1 (z0 ,T)’ gi3 ) = dz0dT n-1 (z0’T )

Здесь компоненты вектор-функций hu (z 0 , Z 1 ,..., Z [ i/ 2] — 1 , т) являются полиномами по компонентам Z 1 ,..., Z [ i/ 2] — 1 , коэффициенты которых, также как и компоненты матриц g 1i (z 0 , т ) и вектор-функции e 1 (z 0 , Z 1 ,..., z p , т, ш) , непрерывны, удовлетворяют равномерному условию Липшица по z i и l -периодичны по τ . Кроме того, справедливы равенства hg 1i i = hh 1i i = 0 . И компоненты вектор-функций hu не содержат произведений каких-либо компонент векторов Z j 1 , Z j 2 при j 1 + j 2 > n . Слагаемое в 1 имеет порядок ш 1 / 2 при ш ^ го , а вид вектор-функции Y 1 ( z 0 , Z 1 ,..., z p ,т ) после этого очевиден. Перепишем это уравнение в виде системы

X 1 = У 1 , y ( n - 1) = T(x 1 , X 1 ,..., x 1 p ) , шt) + Y 1 (Х 1 , У 1 ,..., y ( k - 1) , шt) +в 1 (х 1 ,У 1 ,... ,У ( Р — ^ш^ш) + ш т/ 2 — 1 g 12 (x 1 ,шt)y 1 + ш т/ 2 — 1 g 13 (x 1 ,шt)y 1

, X'n/2 — i/2 Г, / ,, ([i/2] — 2) х Z х ([i/2] — 1) 1

+ / v ш h 1i ( x 1 ,y 1 , . . . ,y 1 ,шt )+ g 1i ( x 1 ,шt ) y 1

i =4

'In ^n/2—-i/2 Г, 1,([i/ 2] - 2) ,fV([i/ 2] — 1) 1

+ / v ш lh1i (x1,y1, . . . ,y1 , шt)+ g1i(x1,Wt)y1 I- i=n+1

В системе (5) произведем замену переменных

Х1 = Х1, У1 = Х2 + Ш — (т+1)/2^п-з(Х1, Х2, Vt) + W—n/2^n-2(X1, Х2, шt) + ш-(т+1)/2^з(Х1 ,Х2, Wt) + W—n/2^2(X1 ,Х2,Vt), где ^2(x1, Х2,т) является l-периодическим по т с нулевым средним решением уравнения д—дТ(пХ-1Х2,Т) = g12(х1,т)Х2, a €з(Х1 ,Х2,т) — д—|Т(Х-1Х2’Т) = д1з(Х1 ,Т)Х2. в результате этой замены в системе (5) будет уничтожено слагаемое, пропорциональное наивысшей степени ш, т. е. шт/2-1. Наивысшей степенью ш в преобразованной системе станет шт/2-2. Слагаемое с такой степенью уничтожается на следующем шаге путем аналогичных преобразований. Повторяя преобразования описанного выше типа к+1 раз, от уравнения (1) придем к системе уравнений вида

^x j — Xj +1 + ш ^ ^ n — 2 j - 1 ( х 1 , . . . , X j +1 , шt )

+ ш ' ^n — 2j ( x 1 , . . . , X j +1 , шt ) + ш ^ ^ 2 j +1 ( x 1 , . . . , X j +1 , шt )

+ ш — n/ 2 ^ 2 j (Х 1 ,... ,X j+1 ,шt), j = 1,..., к;

( n — к) = К ( p — k ) ( p — k) f

X k +1 т ( Х 1 , . . . , X k +1 , ш ^) + в ( Х 1 , . . . , X k +1 , ш ь, ш ) (,)

+ Х 0 (Х 1 ,..., X k +1 , шt) + B 0 (Х 1 ,..., X k +1 , ш£)Х k +1 + Х(Х 1 ,..., X k +1 , X k +1 , шt, ш)

n — k — 1

+ У^ A i (x 1 ,... ,X k +1 ,шt,ш)x k i_+1 + ш — n/ 2 C(Х 1 ,... ,X k +1 ,шt)x k +1 k ) .

i =2

Здесь ^ i (x i ,..., x i ) = ^ io (x i ,..., x i - i ) + £ i i (x i ,..., x i - i )x i , ^ 0 = 0 , при нечетном n элементы x o , B o являются нулевыми, а x имеет вид

x(x i , . . . ,X k +i ,Z k +i ,T,w) = X i (x i , . . . ,X k +i ,T,w) + A i (x i , . . . , x k +1 ,T, w)z k+i -

Отметим, что x o (x i ,..., x k +i ,т ) , x(x i ,... ,X k +i , Z k+i ,т,w) , x i (x i ,... ,x k +1 ,т, w) — век-тор-функции порядка m , а B o (x i ,... ,X k +i ,T) , A i (x i ,... ,X k +1 ,т, w) , C (x i ,... ,X k +i ,T) — квадратные матрицы-функции порядка m . Компоненты матриц A i , а также вектор-функций x o , X , X i , ^ i являются полиномами относительно компонент x s и x s , z k +i , s > 2 , соответственно, причем коэффициенты этих полиномов, как компоненты матриц B o , C и вектор-функций β , ϕ i , непрерывны, удовлетворяют равномерному условию Липшица по x i и l -периодичны по τ . Кроме того, указанные коэффициенты или компоненты элементов в , X , X i , A i являются бесконечно малыми при w ^ го равномерно относительно своих переменных, а элементы £ i , ^ i , x o , B o , C имеют нулевые средние по т .

-

2. Разрешив последнее уравнение системы (7) относительно старшей производной, перепишем ее в виде системы дифференциальных уравнений первого порядка

dz dt

= f (z, wt) + a(z, wt, w),

где

Z = (xi, . . .,xn)T, f (z, т) = ^2,..., xn-i, [E - w-n/2C(xi,..., xk+i, т)]-i ^(xi,..., xp+i, т)

+ xo(xi,... ,Xk+1,т) + Bo(xi,... ,Xk+1,т)xk+2)) , а выражение a(z, т, w) после этого очевидно. Напомним, что мы рассматриваем задачу о lw-1-периодических решениях системы (1), а потому и такую же задачу для системы (8).

Наряду с возмущенной системой (8), рассмотрим усредненную систему dw dt

= F (w),

где w = (wi, . . . , Wn)T, F(w) = (w2,..., Wn-i, ^(wi,..., Wp+i))T.

Очевидно, система (9) имеет стационарное решение w o = (y o , 0,..., 0) , причем это решение не вырождено, так как матрица dF (w o ) c первой наддиагональю (E,..., E) , блоками d^ (y o , 0,..., 0) в нижней строке и остальными нулевыми блоками, очевидно, обратима.

Лемма 1 [1] . Пусть д £ (0,1). Тогда существуют положительные числа r i , w i такие, что при w > w i система (8) в шаре || z — w o | c ^ ( R ) 6 r i имеет единственное lw - i -периодическое решение z ^ и при этом справедливо соотношение lim ^ ^^ | z ^ — w o | c ^ ( R ) = 0.

Здесь C ^ ( R ) — обычное гельдерово пространство заданных на оси t £ R вектор-функ-ций со значениями в R mn .

-

3. Из леммы 1, с учетом вытекающего из (3) равенства

". = z ^ i + w - ( n +i) / 2 ^ n - i (z ^ i ,wt) + w - nV^ i ,wt), (10)

следует существование такого wo > 0, что при w > wo уравнение (1) имеет lw 1-периоди- ческое решение xω , для которого выполняется указанное в теореме предельное соотношение.

Осталось доказать утверждение о локальной единственности решения x ω . Для этого достаточно показать, что для тройки чисел ц , r i , ш 1 фигурирующих в лемме 1, найдется такая пара чисел Г 0 ,ш 0 > w i , что при ш > ш 0 каждому решению х ш уравнения (1), удовлетворяющему неравенству

II di lx - yokek(r) = V Iл-[x^(t) - У0]|16 ro,(11)

о 11 dt 11C (R)

отвечает решение vω уравнения (8) такое, что kzw - w0 kCm(r) 6 r1.

Из соотношения (3), первых k-равенств (7) и соотношения (11) легко видеть, что k+1

limn = X kz^i - wOkC(R) • ro ^0, ^^^ i=1

Рассмотрим теперь последнее уравнение системы (7), в котором xi = zi. Покажем, что поскольку z^i, i = 1,..., k + 1, — равномерные относительно ш > шд, ограниченные 1ш-1-периодические вектор-функции, то найдется не зависящая от ш постоянная с, при которой выполняется оценка n n-k

X llz^i IIC(R) = X Ilziik+ikCCR) 6 c- i=k+1i

При этом воспользуемся следующим вспомогательным результатом.

Пусть r — натуральное число, M — произвольное множество и для каждого σ ∈ M задано число l CT > 0 . Для дифференциального уравнения

x(r) + AiCT (t)x(r-1) + ... + Ar„ x = f (t),(15)

где A i„ (t) — квадратные матрицы-функции, а f CT (t) — вектор-функции, непрерывные и l σ -периодические, справедливо следующее утверждение.

Лемма 2 [1]. Пусть существует такое число сд, что при каждом a Е M уравнение (15) имеет la -периодическое решение x^ (t), и выполнены неравенства kAiff kC(R) 6 cO, kfa IIC(R) 6 c0, llxa ||C(R) 6 c0•

Тогда найдется такое число c i , что при всех a Е M справедливо неравенство

r

Е k x ffi ) i c ( r ) 6 c i .

i =0

Рассмотрим последнее уравнение системы (7) сначала при нечетном n. В этом случае указанное уравнение можно переписать в виде n—k— 1

x k Ti k ) + X A i^ ( t ) x k+i = f ^ ( t ) , (16)

i=i где

A i. (t) = - [E — ш — n/ 2 C (x i (t),... ,x k +i (t),^t)] - 1 A i (x i (t),... ,x k +i (t),^t,^), f(t) = [E — w - n/2 C (x i (t),... ,x k +i (t),wt)] - i [^(x i (t),... ,x k +i (t),^t) +e(x i (t),... ,x k +i (t),^t,^) + x i (x i (t),... ,x k +i (t),^t,^)].

Применяя лемму 2 к уравнению (16), получаем неравенство (14) в случае нечетных n . При четных n оценка (14) выводится аналогично. Действительно, в этом случае вектор-функция x k +i равномерно ограничена относительно ш > ш д , а потому возможная нелинейность относительно этой производной слагаемых ψ , β , χ уравнения (7) не препятствует применению леммы 2. Так что при четных n мы по-прежнему ее применяем к уравнению (16), в котором f . содержит дополнительное слагаемое [E — ш - n/ 2 C] - i [x o +х] , элементы ^ , в зависят от x k +i и A i заменено на В д . Из соотношений (13), (14) и известного мультипликативного неравенства

\\n\b(R) 6 (2knkc(R))i-^(HnHci(R))^, n e Ci(R), вытекает соотношение lim \zw - w0||№(R) = 0, ro '0.

ω→∞ из которого в свою очередь следует неравенство (12). B

-

2. Асимптотика периодического решения

-

2.1. Продолжим рассмотрение системы (1). Дополнительно к условиям § 1 будем полагать, что вектор-функции f j имеют непрерывные производные по z g ,z i ,..., Z [ n/ 2] любого порядка. Асимптотику периодического решения x ω , о котором говорится в теореме 1, будем искать в виде

-

x . (t) = У о + X . + X . + viM)]. i =i i = n

где U i e R m , v i (r) — l -периодические функции со значениями в R m с нулевым средним. Для нахождения коэффициентов асимптотики подставим ряд (17) в (1), разложим вектор-функции f j , j > 0 , в случае нечетного n , и f j , j > 0 , в случае четного n , в ряды Тейлора по переменным z i с центром w O = (у д , 0,..., 0) . Разложим f g в случае четного n в ряд Тейлора по переменным z g , z i ,..., Z [ n/ 2] с центром w O = ^y g , 0,... , 0, "д/ Пл т "^ . После этого приравняем коэффициенты в обеих частях полученного равенства при одинаковых степенях ш . Обозначим через A(f j , — q/2) слагаемые при ш - q/ 2 , получающиеся при разложении вектор-функции f j . Заметим, что для A(f j , - q/2) справедливо представление

A(f j , — q/2)

X

i 0 , i ! • • • i r,j +2 r

где ni nn/2 = 0 при четном n . Итак, приравнивая коэффициенты при ш ( n i ) / 2 , получим

n vn+i = X Af,—(i+j - n)/2)- (19)

j =0

Пользуясь формулами (18), (19), выведем уравнения для коэффициентов при положительных степенях ω . Средние от их правых частей равны нулю. Решая задачи о нахождении l -периодических с нулевым средним решений уравнений вида ^^y = д(т) , где д(т ) — известная l -периодическая с нулевым средним вектор-функция, найдем v n и вид V j , j = n + 1,..., 2n — 1 :

V n = V n (У 0 ,T),

V j = u(y o ,T)u j - n + C j (u i , . . . ,U j - n - i ,y o ,T), (20)

где u(z o , т) = ^"dZ,T ) , C j (ui, • • • ,U j - n - i ,y o ,T ) — известные вектор-функции с нулевым средним по т . Действуя аналогично, придем к уравнению для коэффициентов при ш 0 . Учитывая при этом, что yo — решение (2), найдем:

V2n = u(yo,T)un + C2n(ui,... ,Un-i,yo,r), где C2n(ui,..., U2n-i, yo, т) — известная вектор-функция с нулевым средним по т. Тем же способом получим уравнение для коэффициентов при ш-i/2. Потребуем теперь, чтобы среднее от правой его части равнялось нулю. Подставляя Vn+i и перенося известные в правую часть, получим

д Ф / х

— (yo, 0,..., 0)ui = a, dzo где a — известный вектор Rm . Определив из этой системы линейных алгебраических уравнений с невырожденной основной матрицей ^0(yo, 0,..., 0) вектор ui, найдем из (20) vn+i. Теперь определим

V2n+i = u(yo,T)un+i + C2n+i(ui,... ,un,y0,r), где C2n+i(ui,..., u2n, yo, т) — известная вектор-функция с нулевым средним по т. C помощью метода математической индукции легко доказать возможность нахождения описанным выше образом любых коэффициентов ряда (17).

-

2.2. Обозначим

x ^s (t) = y o + XШ-^ , + X , - . i =i i = n

Справедлива следующая

Теорема 2. Для любого s = 0,1,... найдутся такие положительные числа c s , ш в , что при ω > ω s , справедлива оценка

К — x ^,s k c k ( R ) 6 C s ш - (5+1)/2 , (21)

где k = [(n — 1)/2]. Построение приближения х ш,8 при известном векторе y o сводится к нахождению l-периодических с нулевым средним решений s уравнений вида d-y = q(т), где q(т) — известная l-периодическая с нулевым средним вектор-функция, и к решению s систем линейных алгебраических уравнений с единой невырожденной основной матрицей ddz0 (y o , 0,..., 0) и известными свободными членами.

C Введем обозначение

s + n

s +2 n

y ^,s (t) = У 0 + 52 w i/ 2 U i + 52 w i/ 2 V i (wt).

i =1

i=n

Из проведенных в этом параграфе рассуждений следует равенство

[( n +1) / 2]

y -ns = X W (2 j - 1) / 2 f 2 j - 1 (y -,s , yj -s , ..., y - ( n +1) /2^ - j ) , wt )

j =1

[ -/ 2]

+ X w j f 2j (у^:^,У^:^, . . . , y -n / 2 - j\ wt ) + Y s ( t,w ) , j =0

где вектор-функция Y s (t, w) равномерно относительно t E R удовлетворяет соотношению

| Z s | = O(w ( s +1) / 2 ) . Полагая z = х ш получим равенство

y ω,s и вычитая из уравнения (1) уравнение (22),

[(-+1)/2] r z(n) = X w j=1

(2 j — 1) / 2

[( n +1) / 2] - j

) / ] j

X f df 2j - 1

∂z i =0 0 i

( y^j s + 9z, y -s + 9z,..., y -X1) / 2] j )

[ n/ 2]

+0z ([( n +1) / 2] - j ) ,^t) d 6 z (^ +52 .

j =0

■ [n/2]—j 1 df wj X I "hy (y-s+ 9z^y-,s i=0 0 i

+ 9z,..., y -ns/ 2H) + 9z ([ n/ 2] - j ) , wt) d9z i

- Y s ( t,w )-

Преобразуем правую часть уравнения (23). Для простоты изложения продемонстрируем преобразование одного из слагаемых в правой части (23).

1 f (y -s + 9z,wt)d6z =

+ w n/ 2 j d 9 j dz2 (y 0 + 9 z + 9 1 (y -,s

/ f-(y o + 9z,wt) d9z

J dzo

- y 0 ),wt) d9 1 (y -,s - y 0 )z

= w n/ 2 df n. (y 0 ,wt)z + df n (y 0 ,wt)v n + r . (z), dz 0 dz 0

где

r - (z) = w n/ 2 j d9 j f^ (y o + 9 1 9z, wt) d9 1z2 0 0 0

+ wn/2 У d9 J s+n

d2 fn, „ „ , x x „ -—22-(y 0 + 9z + 9 1 (y -,s - y 0 ),wt) d9 1 dz0

s +2 n

x 52w — i/ 2 U i + 52 w

i=1

i = n +1

i/2 V i (wt) j z

11 1

+ j d9 j d9 1 j ddzf- (y 0 + 9 2 (9z + 9 1 (y -s - y 0 ))) d9 2 (9z + 9 1 (y -s

y o ))V n Z.

00 00

В результате получим уравнение

z ( n ) = g(y o , 0,..., 0,wt)

[ n/ 2] [ n/ 2] - j

+ x Pj 1, / 2 x x i =0 i

[(n-1)/2]-j ωj i=0

[( j - 1) / 2]

(y o , 0,..., 0, wt)z ( i )

j = 1 L [( n - 1) / 2]

+ X - j=1

n - 1

f j (y o , 0,..., 0,wt)z ( i ) ∂z i

+ V ,w 2 £

hji(ui, . . . ,U j — 2 " , Wt)z ( i )

j =1

i =0

+ w n/ 2 N (z,z,

..

., z ([ n/ 2]) , wt, w) + M (z, z,.

.

. ,z ([ n/ 2]) ,wt,w) - Ys(t,w),

где в случае нечетного n

-

- df0, „ ,,

g ( z 0 , . . . , z [ n/ 2] , T ) dz ( z 0 , . . . , z [ n/ 2] , T ) z

+ ^j - 1) /2___ f j—___ U. . T\z ([(n +1) / 2] — j )

+ . . . + w (z0, . . . , z[(n+1)/2]—j , ' )z dz[(n+1)/2]—j

-id f2j—1------/ v ([(n+1)/2]— j) z to. ,,...,z[(n+1)/2]—j,T)vn z dz([(n+1)/2]—j) dz0

, , n/2 df n \ , df n, , X^ df 0 ( _ (a

+ ... + w / ( У 0 ,Т ) z + TLto T ) v n ( T ) z + > —(z 0 ,...,z [ n/ 2] ,T ) z ()

dz 0 dz 0 i =1 dz i

[( n +1) / 2] [( n +1) / 2] — j

+ X X j=1 i=1

d 2 f 2 j — 1 dz [( n +1) / 2] — j dz i

(z 0 , . . . ,z [( n +1) / 2] — j ,T)v n [( n +1) / 2] j ) ( t )z ( i ) ,

в случае четного n

g ( z 0 , . . . ,z [ n/ 2] ,T ) = ddf 0 ( z 0 , ... ,z [ n/ 2] + v n [ n/ 2]) ( T ) ,t ) z

+ я df ° (z 0 , . . . ,z [ n/ 2] + v n [ n/2» (T),T)z ([ n/ 2]) + . . . + W j f (z 0 , . . . ,z [ n/ 2] — j ,T)z ([ n/ 2] — j ) dz [ n/ 2] dz [ n/ 2] — j

+ a d f2j a (z0, . . . , z[n/2]—j,T)v([n/2]—j)z + . . . + Wn/2f(y0,T)z + Xn(У0, T)Vn(t)z dz([n/2]—j)dz0 [ / ] j dz0

[ n/ 2] df 0

+ X dz " ( z 0 , . . . , z [ n/ 2]+4 [ n/ 2]) ( T ) ,T )z ( )

i=1

[n/2] [n/2]-j

+ XX d^T^jaT ( z 0 ,...,z [ n/ 2] — j , T )v n [ n/ 2] — j ) ( t ) z ( i ) .

j =1 i =1 dz [ n/ 2] — j dz i

Здесь компоненты вектор-функции hj"(u1,..., Uj—2", t) являются полиномами относительно компонент U1, ...,Uj—2" c непрерывными, l-периодическими с нулевым средним коэффициентами, а компоненты вектор-функций N(z0,..., z[n/2], т, w) и M(z0,..., z[n/2],T, w) являются полиномами не выше второй степени относительно компонент переменных z0,..., z[n/2] с непрерывными, l-периодическими по т и равномерно ограниченными относительно |z'| < 1 и ш > 1 коэффициентами. Отметим что N содержит лишь слагаемые второй степени. В уравнении (24) наивысшей степенью ω является шп/2. Для уничтожения линейных слагаемых с таким коэффициентом проведем в этом уравнении замену переменных z = xi + ш-п/2Х1 H)xi + X ш-(n+j)/2Zij H)xi = xi + ш-п/2К1 (шt, ш)х1, (25)

j=i где матрица-функция Х1 (т) является l-периодическим с нулевым средним решением уравнения xin = f (Уo,т), а zij(т) — ^ = fj (Уо, °,..., 0,т) + hjo(ui,... ,uj-2i,T).

Таким образом, Х 1 (т) = di n (У o ,т) . В итоге придем к уравнению

( n ) д ^ .

x i = ~~ ( y o , 0,..., 0, шt)x i + — ( y o , 0,..., 0, шt)x i dz o dz i

+ ... + д ^ (y o , 0,... , 0, шt)x 1[ n/ 2])

dz [ n/ 2]

[ n/ 2]

+ £ . j =i

[( n +i) / 2] - j df

X dz -i ( yo, 0 , ..., (L-Vix'/

[( n - i) / 2]

+ X j=i

ω

[ n/ 2] - j

j df2j 7 n j ■0- i=i

.

. , 0, wt)x i i )

n — 3 [( j - i) / 2]

+ X ^ 2 £ h j' (U i ,...,U j - 2 i ,Шt)x i i )

j=ii=i

n

+ X ш("--)/2с„(шt)xil•/2l) + X duH,^?'/2» i=2i=n+1

+ ш n/ 2 N 1 (z,Z,..., z ([ n/ 2]) , x^X i ,..., x i[ n/ 2]) , шt, ш)

+M i (z, z,..., z ([ n/ 2]) , x i , X i ,..., x i[ n/ 2]) , шt, ш)

+ш i / 2 P i (z, z,..., z ([ n/ 2]) , x i , X i ,..., x i[ n/ 2]) , шt, ш) — Y s (t, ш).

Здесь матрицы-функции С 1 ' (т) и d i' (T, ш) непрерывны и l -периодичны по т , причем hen i = 0 , а d i' — бесконечно малые при ш ^ го равномерно относительно т Е R. Компоненты вектор-функций N i (z o ,..., z 2[ n/ 2]+i , т, ш) , M i (z o ,..., z 2[ n/ 2]+i , т, ш) и P i (z o ,..., z 2[ n/ 2]+i , т, ш) являются полиномами не выше второй степени относительно компонент переменных z [ n/ 2] , • • •, z 2[ n/ 2]+i с непрерывными, l -периодическими по т и равномерно ограниченными относительно | z ' | < 1 , i = 0,..., [n/2] и ш > 1 коэффициентами. Отметим что N i содержит лишь слагаемые второй степени. Перепишем уравнение (26) в виде системы

X i = y i , ( n - i) d^ , d^

у 1 = dz o (y o , 0,..., 0, шt)x i + dz i (y o , 0,..., 0, шt)y i

I I d ^ A ([ n/ 2]-i)

+ ... + -----(y o , 0,..., 0,шt)yi 7 7

dz [ n/ 2]

[ n/ 2]

+ X j=1

[( n +1) / 2] - j

(2 j - 1) / 2 X a j ( y o , 0,..., ,, ty

[( n - 1) / 2]

+ X j=1

ω j

1 /2H df

X "dz2j(yo,0,‘“’0,ш/'у?" 1 i=1

n - 3 [( j - 1) / 2]

+ Xш n j 2 + X hji(u1,... ,Uj-2i,^t)y1t-11 j=1

n

+ X ^«n-i)/2 - ,i,- ...,y'|i 2 + X i=2

+ ш n/ 2 N 1 (z,Z,... ,z ([ n/ 2]) ,X 1 ,y 1 ,... ,y ([ n/ 2] ^ш^ш)

+M 1 (z,z,.. .,z ([ n/ 2]) ,X 1 ,y 1 ,... ,y ([ n/ 2] 1) ,ш<,ш) +ш -1 / 2 P 1 (z, z,..., z ([ n/ 2]) , X 1 ,y 1 ,..., y 1| n/ 21 '' , ^/. ш) - Y s (t, ш).

В этой системе наивысшей степенью ш в линейных слагаемых является ш n/2 1. Для избавления от соответствующих больших слагаемых вновь проведем замену переменных x1 = Х1, y1 = Х2 + X ,шZ2j И>2 + ш-п/2П2ИЬ = Х2 + ш-^Цш^, j=0

где матрица-функция Z 2 j (т) является l -периодическим с нулевым средним решением уравнения

Z2n-1) = fn-j-(Уо, 0..., 0,Т) + hj1(u1,.. .,uj+2i,T), а П2(т) — n2n 1) = с12(т), ho1 = 0. Повторяя описанные выше преобразования k + 1 раз, от системы (23) перейдем к системе уравнений xj = Xj+1 + ш n/2Kj+1(шt,ш)xj+1, j = 1,...,k,

(n-k) Эф , „ „ A , Эф , n .

xk+1 = (Уо, 0,..., 0,шt)x1 + ... + -------(yo, 0,..., 0,wt), dz0 dz[n/2]

x k+fl -H n - 1) / 2)) + A o ( шt)x k +1 + X k d k +1 ,i („t, w )x« 1

+ ш "/ 2 N , +1 (z. z,..., z« n/ 21) , X 1 , x: 1 ,.. " x k l n/ 2' -Kn- 1) / 2l ) , шt, ш)

+ M j +1 (z,z,..., z ([ n/ 2]) , X 1 ,: r 1 ,..., x k +{2] - [( n - 1) / 2] ) , шt, ш)

+ w - 1 / 2 P j +1 (z,z,... ,z ([ n/ 2]) ,X 1 ,;x 1 ,... ,x k [+{2] - [( n - 1) / 2]) ,шt,ш) - Y s (t,ш).

Здесь матрицы-функции Kj (т, ш), Ао(т) непрерывны и l-периодичны c нулевым средним по т, Kj, также равномерно ограниченны относительно ш > 1, а Ao при нечетных n нулевая. Элементы dk+1,i, Nk+1, Mk+1 и Pk+1 аналогичны элементам du, N1, M1 и P1 соответственно. Вектор-функция z считается известной. Систему (27) перепишем в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, разрешив ее относительно старшей производной u = Gu + f (u, t, w),

где u = (x 1 ,...,x n ) T , G = [E — d k+ 1 ,n - i (wt, w)] - 1 dF (w 0 ) (см. выше), а выражение f после этого очевидно. Пусть Т о > 0 такое число, что e A i T 0 = 1 , где A i — собственные числа G . Мы воспользовались тем, что A i = 0 при достаточно больших w . Положим t L = [T o l - 1 w]lw - 1 . Согласно [2, с. 34], всякое t L -периодическое решение уравнения (28)

удовлетворяет уравнению

u(t) = [E — e t - G ] - 1 / • ' + t - T ) G f ( u ( t ),T,w) dT t 0 (29)

+ У e ( t - T ) G f ( u ( t ) ,t,w ) dT = [R(u,w)](t).

Для ^ € (0,1) определим величину rL = 2\R(0,w)\c^(o,T0). Можно доказать, что при достаточно больших w оператор R(u, w) в шаре Vw : ||u\cм(о,то) 6 rw является сжатием. Этот факт является следствием соотношений kR(u2,w) — R(u1,w)Hc^(О,То) 6 ^ ku2 — u1kCM(o,T0), u1,u2 € VL, w » 1, kR(0,w)kc^(о,то) = O(w (s+1)/2), w ^ TO, на доказательстве которых мы не останавливаемся. Из принципа сжатых отображений следует существование единственного в шаре Vω tω -периодического решения, а значит, как легко убедиться, и lw-1-периодического решения uL(t). Причем это решение подчинено оценке kuL kcM(R) 6 Cs1w-(s+1)/2. (30)

Вспомним, что z = x L — y Ls . Из (25) и установленной в теореме 1 локальной единственности решения x ω уравнения (1) вытекает соотношение

X l — у ш^ = u l 1 + w - n/ 2 K 1 (wt, w)u L 1 .

Из последнего соотношения, первых k уравнений системы (27) и оценки (30) следует kXw

—

У шД \ сk ( R ) 6 c s 2 w

- ( s +1) / 2

Учитывая, что s+n s+2n yL,s(t) — XL,s(t)= w-(s+1)/2 X w(s+1-i)/2ui + w-(s+n)/2 X w(s+n-i)/2Vi(wt), i=s+1 i=s+n делаем вывод, что последняя оценка справедлива и при замене yω,s на xω,s . B

Автор выражает благодарность своему научному руководителю Валерию Борисовичу Левенштаму за постановку задачи и внимание к работе.

Список литературы Асимптотика периодического решения дифференциального уравнения с большими высокочастотными слагаемыми

- Левенштам В. Б. Асимптотические разложения периодических решений обыкновенных дифференциальных уравнений с большими высокочастотными слагаемыми//Диф. уравнения.-2008.-Т. 44, № 1.-С. 52-68.

- Красносельский М. А. Оператор сдвига по траектории дифференциальных уравнений.-М.: Наука, 1966.-312 с.