Ассоциации полиморфизмов гена TNFSF11 с остеоартритом коленных суставов у женщин постменопаузального возраста

Автор: Федуличев П.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 2 т.20, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель: определить роль полиморфизмов rs9594738 и rs9594759 гена TNFSF11 в развитии остеоартрита (ОА) коленных суставов (КС) у женщин постменопаузального возраста. Материал и методы. В исследовании типа «случай - контроль» приняли участие 483 женщины постменопаузального возраста. Из ниху 157 установлен диагноз первичного ОА КС. Остальные 326 женщин без признаков заболевания суставов вошли в контрольную группу. Молекулярно-генетические исследования включали определение полиморфизмовrs9594738 и rs9594759 гена TNFSF11 с помощью метода полимеразной цепной реакции в режиме реальноговремени.

Женщины, постменопауза, остеоартрит, полиморфизмы, ген tnfsf11

Короткий адрес: https://sciup.org/149146925

IDR: 149146925 | УДК: 616.728.3-002:618.173] | DOI: 10.15275/ssmj2002149

Текст научной статьи Ассоциации полиморфизмов гена TNFSF11 с остеоартритом коленных суставов у женщин постменопаузального возраста

EDN: WQLSIV

1 Введение. Остеоартрит (ОА) — одно из наиболее распространенных заболеваний костно-мышечной системы, которое характеризуется хроническим прогрессирующим поражением всех тканей сустава. ОА является не только самой распространенной формой артрита, но и основной причиной хронической боли и нарастающей потери функции сустава, особенно среди лиц старших возрастных групп и, конечно, среди женщин постменопаузального возраста. Женщины страдают указанной патологией в 1,7–2,1 раза чаще, чем мужчины [1].

В патологический процесс могут вовлекаться различные суставы, в том числе и коленные (КС). При поражении КС вследствие деградации суставного хряща и соответствующих изменений субхондральной кости (СХК) у больного постепенно теряется работоспособность и возможность вести независимый

образ жизни. Заболевание неминуемо ведет к снижению качества жизни, физической нетрудоспособности и инвалидизации больного. Все это сопряжено как с огромными личными материальными затратами, так и с серьезной экономической нагрузкой на всю систему здравоохранения. Поскольку отмечается тенденция к увеличению длительности жизни и старению населения, предполагается, что распространенность ОА различной локализации, в том числе и КС, будет только нарастать.

Одним из путей, направленных на снижение заболеваемости ОА КС, в том числе среди женщин постменопаузального возраста, является использование методов персонализированной медицины, которая предлагает учитывать особенности человека при разработке для него программ профилактики, обследования, лечения и т. д. Разработка и внедрение таких подходов позволит с высокой долей вероятности прогнозировать риск развития заболевания у каждого конкретного пациента и проводить лечебно-профилактические мероприятия по индивидуальным программам еще задолго до манифестации патологии, что уже достаточно успешно используется при отдельных заболеваниях у женщин для сохранения активного долголетия [2].

При разработке методов персонализированной медицины для эффективной профилактики ОА следует учитывать то, что заболевание суставов является многофакторным. Его возникновению и прогрессированию способствуют различные факторы риска. К ним относят женский пол, пожилой и старческий возраст. Риск ОА увеличивает излишний вес и ожирение, метаболический синдром, чрезмерные механические нагрузки и травмы суставов, потребление алкоголя, курение, предшествующие заболевания суставов [1, 3].

Наряду с изложенным установлено, что до 68% случаев ОА генетически детерминировано и это доказано результатами многочисленных эпидемиологических исследований, семейных и близнецовых наблюдений [4]. Выполненные в последние годы молекулярно-генетические исследования (МГИ) также подтверждают важную роль генетического компонента в этиопатогенезе ОА. Полученные результаты свидетельствуют о том, что развитие ОА может зависеть от функции десятков и даже сотен генов [5]. Однако к настоящему времени установлено, что доля наследуемости, связанная с выявленными локусами риска ОА, составляет всего только немного более 20% [6]. Это означает, что еще предстоит выявить большое количество неизвестных пока локусов, которые в совокупности могут определять риск ОА.

Среди генов-кандидатов, ассоциированных с ОА, выделяют группу генов, обеспечивающих образование иммунных факторов. В частности, к ним относят такие гены, как IL-1α , IL-1β , IL-1RN , IL-6 , IL-10 , IL-11 , IL-17A , TGF-B1 , TLR-4 , TNFSF11 , TNFRSF11B , TNF , которые участвуют в развитии иммунного ответа и воспаления [5, 7]. Возможная роль гена TNFSF11 в патогенезе ОА объясняется тем, что он кодирует лиганд активатора рецептора ядерного фактора кВ (RANKL) — цитокина из семейства фактора некроза опухолей, который участвует в развитии воспалительного процесса в тканях сустава. Несмотря на это, в Российской Федерации исследования полиморфизмов указанного гена при ОА не выполнялись.

Цель — определить роль полиморфизмов rs9594738 и rs9594759 гена TNFSF11 в развитии ОА КС у женщин постменопаузального возраста.

Материал и методы. Исследование являлось фрагментом комплексной научно-исследовательской работы Медицинской академии им. С. И. Георгиевского (ныне Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института им. С. И. Георгиевского) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» и ФГБОУ ВО «Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького». Исследование соответствовало всем этическим требованиям, предъявляемым к научным работам, и одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО ДонГМУ (протокол № 27/5-1 от 14.04.2021).

В исследовании типа «случай — контроль» приняли участие 483 женщины постменопаузального возраста. Из них у 157 пациенток установлен диагноз первичного ОА КС различной степени функциональной недостаточности и рентгенографической стадии по Kellgren — Lawrence. Они составили основную группу. Остальные 326 женщин без признаков заболевания суставов вошли в контрольную группу.

Отбор женщин в исследование производили методом случайной выборки с учетом критериев включения и невключения. Все обследуемые лица как основной, так и контрольной группы соответствовали следующим критериям включения: женский пол, постменопауза (отсутствие менструального цикла в течение 12 мес и более), письменное добровольное информированное согласие. Причем перед началом обследования все женщины были информированы о целях и характере исследования и имели возможность задать вопросы по всем интересующим аспектам. Отличие двух групп женщин: ОА КС у представителей основной группы и отсутствие заболеваний суставов среди женщин контрольной группы.

Критерии невключения: мужской пол, вторичный ОА, заболевания эндокринной и иммунной систем, ревматическая, психическая, онкологическая и гематологическая патологии, хронические воспалительные заболевания.

Две группы женщин имели сходные характеристики по возрасту и длительности постменопаузального периода ( p >0,05). Так, у женщин основной и контрольной групп показатели возраста (медиана и интерквартильный размах) составили соответственно 61 [55; 67] и 61 [55; 67] год ( р =0,798), а длительности постменопаузы — 12 [6; 19] лет и 12,5 [6; 20] года ( р =0,545).

После клинико-инструментального обследования всем женщинам выполняли МГИ. Для этого забирали пробы периферической крови в вакуумные пробирки с этилендиаминтетрауксусной кислотой в качестве антикоагулянта. Для анализа использовали лейкоциты крови, выделенную ДНК которых тестировали на полиморфизмы rs9594738 (C>T) и rs9594759 (C>T) гена TNFSF11 . Для изучения указанных полиморфизмов использовали метод полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Выделение ДНК и детекцию полиморфизмов производили с помощью коммерческих комплектов реагентов, учет реакции выполняли с помощью амплификатора детектирующего ДТ-96 (все — производства «НПО ДНК-Технология», Россия).

Полученные результаты обрабатывали математически с помощью пакета прикладных статистических программ Medstat. Данные возраста и длительности постменопаузального периода представляли в виде медианы и интерквартильного размаха ( Ме [ Q 1; Q 3]). Для парных сравнений центров двух независимых выборок использовали U -тест Манна — Уитни. Частоту выявления полиморфных вариантов гена TNFSF11 в выборках указывали как в абсолютных показателях, так и процентах. Для определения соответствия распределения изученных генотипов закону Харди — Вайнберга использовали критерий χ2. Достоверность различий в распределении генотипов и аллелей между группами исследовали также при помощи х2 (таблицы сопряженности k' m ). При оценке ассоциаций генотипов и аллелей с заболеванием рассчитывали величину отношения шансов и 95% доверительный интервал. Различия между показателями в группах считали статистически значимыми при р <0,05.

Результаты. На I этапе математической обработки полученных результатов была выполнена оценка частот изученных полиморфных вариантов гена TNFSF11 в общей группе обследованных женщин (n=483). Проведенными исследованиями установлено, что распределение генотипов полиморфизмов rs9594738 и rs9594759 вышеуказанного гена среди женщин в постменопаузальном возрасте соответствовало закону Харди — Вайнберга. Выявленные частоты генотипов существенно не отличались от ожидаемых частот (р >0,05). Генотипы полиморфизма rs9594738 СС, СТ и ТТ зарегистрированы соответственно у 139 (28,8%), 240 (49,7%) и 104 (21,5%) лиц. Анализ вариантов гена по полиморфизму rs9594759 показал, что гомозиготными по аллелю С (СС) были 115 (23,8%) исследуемых, по аллелю Т (тТ) — 127 (26,3%), а гетерозиготными (СТ) — 241 (49,9%) женщина.

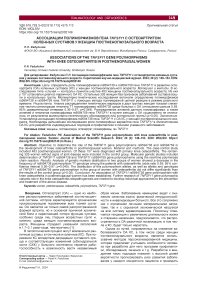

На II этапе изучена частота генетических маркеров в основной и контрольной группах. В табл. 1 представлено распределение генотипов полиморфизма rs9594738 гена TNFSF11 , которое показало только близкую к статистической значимости тенденцию к снижению частоты выявления среди больных с ОА генотипа ТТ ( р =0,054). Однако если как среди здоровых лиц, так и больных ОА КС женщин объединить носителей генотипов СС и СТ в одну подгруппу (СС+СТ), а лиц с генотипом ТТ — в другую (табл. 1), то эта тенденция достигала достоверной значимости (отношение шансов 0,59; 95% доверительный интервал 0,36–0,97; р =0,049). Анализ частот аллелей С и Т полиморфизма rs9594738 гена TNFSF11 показал сопоставимость результатов в основной и контрольной группах ( р =0,401).

Распределение генотипов полиморфизма rs9594759 гена TNFSF11 существенно не отличалось ( р =0,188) у женщин с ОА КС по сравнению с лицами контрольной группы (табл. 2). Частота аллелей С и Т указанного полиморфизма также не различалась в выделенных двух группах ( р =0,153).

Обсуждение. Таким образом, при обследовании женщин постменопаузального возраста установлена более редкая регистрация генотипа ТТ полиморфизма rs9594738 гена TNFSF11 среди лиц, имеющих ОА КС. Распределение аллелей данного полиморфизма, а также аллелей и генотипов полиморфизма rs9594759 гена TNFSF11 в группе женщин с ОА существенно не отличалось от результатов МГИ лиц контрольной группы ( р >0,05).

Ген TNFSF11 кодирует RANKL, который является провоспалительным цитокином из суперсемейства фактора некроза опухолей. Данный цитокин описан в 1990-х гг. и наряду с двумя другими медиаторами вошел в систему RANK/RANKL/OPG, где RANK и RANKL — соответственно активатор рецептора ядерного фактора кВ и его лиганд, а OPG — остео-протегерин. Последнее десятилетие ознаменовалось бурным прогрессом в области остеоиммунологии, проясняющей тесные механизмы взаимодействия костно-мышечной и иммунной систем. При этом цитокиновая система RANK/RANKL/OPG стала одним из ярких примеров такого взаимодействия [8, 9]. Эта цитокиновая система — ключевая в регуляции остеокластогенеза, а ее нарушения ведут

Таблица 1

Частота регистрации генотипов и аллелей полиморфизма rs9594738 гена RANKL среди женщин постменопаузального возраста с остеоартритом коленных суставов

|

Генотип и аллель |

Группа |

р (χ2) |

|||

|

контрольная, n =326 |

основная, n =157 |

||||

|

абс. |

абс. |

абс. |

абс. |

||

|

СС |

96 |

29,5 |

43 |

27,4 |

|

|

СТ |

151 |

46,3 |

89 |

56,7 |

0,054 (5,85) |

|

ТТ |

79 |

24,2 |

25 |

15,9 |

|

|

СС+СТ |

247 |

75,8 |

132 |

84,1 |

0,049 (3,85) |

|

ТТ |

79 |

24,2 |

25 |

15,9 |

|

|

С |

343 |

52,6 |

175 |

55,7 |

0,399 (0,71) |

|

Т |

309 |

47,4 |

139 |

44,3 |

|

Таблица 2

Частота регистрации генотипов и аллелей полиморфизма rs9594759 гена RANKL среди женщин постменопаузального возраста с остеоартритом коленных суставов

|

Генотип и аллель |

Группа |

р (χ2) |

|||

|

контрольная, n =326 |

основная, n =157 |

||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

||

|

СС |

75 |

23,0 |

40 |

25,5 |

|

|

СТ |

157 |

48,2 |

84 |

53,5 |

0,188 (3,34) |

|

ТТ |

94 |

28,8 |

33 |

21,0 |

|

|

С |

307 |

47,1 |

164 |

52,2 |

0,153 (2,04) |

|

Т |

345 |

52,9 |

150 |

47,8 |

|

к развитию патологии скелета. Лучше всего изучена роль указанных цитокинов при остеопорозе. Доказано, что в костной системе источник RANKL — остеобласты и остеоциты. Эти клетки посредством данного цитокина обеспечивают регуляцию функции остеокластов и резорбции кости. Чрезмерный синтез RANKL приводит к усилению резорбционных свойств остеокластов и формированию остеопороза, а недостаточный уровень цитокина — к снижению активности остеокластов и развитию остеопетроза. Потому мутации гена TNFSF11 , способные вызывать количественные и/или структурно-функциональные изменения молекул RANKL, могут оказывать неблагоприятное влияние на костную ткань [10].

Следует отметить, что RANKL способны продуцировать не только остеобласты и остеоциты. Неполный перечень клеток-продуцентов данного цитокина включает Т - и В -лимфоциты, эпителиальные клетки молочной железы, эндотелиальные клетки сосудов, клетки тканей пародонта [11]. В связи с этим становятся объяснимыми выявленные ассоциации полиморфизмов гена TNFSF11 с повышенным риском и более тяжелым течением не только остеопороза, но и множественной миеломы [12], рака молочной железы [13], сердечно-сосудистых заболеваний [14], периодонтита [15] и т. д.

Источником RANKL также являются синовиальные фибробласты, хондроциты. Эти клетки, а также активированные лимфоциты участвуют в патогенезе заболеваний суставов, усиливая локальный синтез ряда провоспалительных цитокинов, в том числе и RANKL. К настоящему времени получены свидетельства участия RANKL в патогенезе ревматоидного артрита. Подтверждением патогенетической роли RANKL при ревматоидном артрите являются выявленные ассоциации полиморфизмов гена TNFSF11 с риском развития данного заболевания [16, 17].

В последние годы все большее внимание уделяется изучению эффектов как RANKL, так и всей системы RANK/RANKL/OPG в развитии ОА [18, 19]. Причем высказывается даже мнение о том, что роль RANKL в патогенезе ОА может быть и ключевой [18]. Активация пути RANK/RANKL/OPG, происходящая при ОА, представляет собой многогранный процесс, который обусловливает инициацию и прогрессирование заболевание. При ОА повышается экспрессия RANKL в хрящевом матриксе, вследствие чего усиливается его повреждение. Необходимо обозначить, что хондроциты экспрессируют не только RANKL, но и его рецепторы RANK. Именно поэтому через собственный рецептор данный цитокин запускает сигнальный каскад с активацией множества генов в хондроцитах, что сопровождается нарушениями в выработке компонентов внеклеточного матрикса, в частности коллагена и протеогликанов, и деградацией структурной целостности хряща. Изменениям структуры хряща также способствует вызываемое молекулами RANKL усиление апоптоза хондроцитов, а уменьшение количества этих клеток только усиливает дегенеративные процессы в хрящевой ткани.

Не менее важным компонентом патогенеза ОА является и поражение СХК [18]. В этом также играет ведущую роль цитокиновая система RANK/RANKL/OPG. Стимуляция продукции RANKL вызывает повышенную активность остеокластов, которые индуцируют ускоренную костную резорбцию, особенно в СХК. Результатом нарушения ремоделирования костной ткани являются структурные аномалии в субхондральной области, характерные для ОА — потеря трабекулярной костной массы, образование кистозных поражений и склеротических изменений. Наряду со структурными изменениями СХК вследствие усиления синтеза RANKL, как предполагается, происходит и стимулирование роста аксонов сенсорных нервов. Присутствие этих чувствительных нервных волокон в СХК может способствовать повышению болевой чувствительности, характерной для ОА.

Установлено, что для пациентов с ОА характерно значительное усиление экспрессии RANKL и в синовиальной ткани [18]. Причем это свойство синовиальной ткани может иметь решающее значение в инициации заболевания и поддержании хронического воспаления. Связываясь с родственным ему рецептором RANK, RANKL запускает последовательность внутриклеточных сигнальных событий, кульминацией которых является формирование стойкого воспаления с усиленной продукцией как самого RANKL, так и других провоспалительных цитокинов (интерлейкина-6, фактора некроза опухоли и т. д.).

Все изложенное свидетельствует о существенном вкладе цитокина RANKL в патогенез ОА. Серьезным подтверждением этому стали результаты, полученные L. Pan и соавт. [20]. Авторы исследования идентифицировали пять критически важных в патогенезе ОА иммунорегуляторных генов. Среди них ведущую роль они отвели гену TNFSF11 , снижение экспрессии которого может замедлять прогрессирование деструктивных процессов в хрящевой ткани при ОА, а повышение его экспрессии, наоборот, способно индуцировать воспалительный компонент, ускорять разрушение суставных тканей и способствовать нарастанию клинических симптомов.

Важно указать, что ген TNFSF11 внесен в базу данных GeneCards в качестве гена-кандидата, ассоциированного с ОА КС [7]. Однако до сих пор мы не обладаем существенными доказательствами участия полиморфизмов этого гена в этиопатогене-зе заболевания. Не выяснен и сам перечень полиморфизмов рассматриваемого гена, которые имеют ассоциации с риском развития и тяжестью течения ОА КС. Именно поэтому является целесообразным проведение дальнейших исследований генетических аспектов ОА, в том числе изучение роли полиморфных вариантов гена TNFSF11 . При этом нужны дополнительные наблюдения больных ОА КС как среди женщин различного возраста, так и мужчин, а также у пациентов с первичным и вторичным ОА.

Заключение. При МГИ женщин постменопаузального возраста установлена более редкая регистрация генотипа ТТ полиморфизма rs9594738 гена TNFSF11 среди лиц, имеющих ОА КС. Распределение аллелей данного полиморфизма, а также аллелей и генотипов полиморфизма rs9594759 гена TNFSF11 в группе женщин с ОА существенно не отличалось от результатов МГИ лиц контрольной группы ( р >0,05). Необходимы дальнейшие исследования роли полиморфных вариантов гена TNFSF11 в эти-опатогенезе ОА КС как у женщин постменопаузального возраста, так и среди других контингентов лиц для разработки индивидуальных подходов в профилактике и лечении заболевания.

Список литературы Ассоциации полиморфизмов гена TNFSF11 с остеоартритом коленных суставов у женщин постменопаузального возраста

- Novakov VB, Novakova ON, Churnosov MI. Risk factors and molecular entities of the etiopathogenesis of the knee osteoarthritis (literature review). Orthopedic Genius. 2021; (1): 112–20. (In Russ.) Новаков В. Б., Новакова О. Н., Чурносов М. И. Факторы риска и молекулярные основы этиопатогенеза остеоартроза коленного сустава (обзор литературы). Гений ортопедии. 2021; (1): 112–20. DOI: 10.18019 / 1028‑4427‑2021‑27‑1‑112‑120

- Maylyan EA, Maylyan DE. Molecular genetics fundamentals and women diseases genеtic risk factors. Medical Herald of the South of Russia. 2016; (1): 33–40. (In Russ.) Майлян Э. А., Майлян Д. Э. Основы молекулярной генетики и генетические факторы риска заболеваний женщин. Медицинский вестник Юга России. 2016; (1): 33–40. DOI: 10.21886 / 2219‑8075‑2016‑1‑33‑40

- Jiang W, Chen H, Lin Y, et al. Mechanical stress abnormalities promote chondrocyte senescence — The pathogenesis of knee osteoarthritis. Biomed Pharmacother. 2023; (167): 115552. DOI: 10.1016 / j.biopha.2023.115552

- MacGregor AJ, Li Q, Spector TD, Williams FM. The genetic influence on radiographic osteoarthritis is site specific at the hand, hip and knee. Rheumatology (Oxford). 2009; 48 (3): 277–80. DOI: 10.1093 / rheumatology / ken475

- Boer CG, Hatzikotoulas K, Southam L, et al. Deciphering osteoarthritis genetics across 826,690 individuals from 9 populations. Cell. 2021; 184 (18): 4784–4818.e17. DOI: 10.1016 / j.cell.2021.07.038

- Tachmazidou I, Hatzikotoulas K, Southam L, et al. Identification of new therapeutic targets for osteoarthritis through genome-wide analyses of UK Biobank data. Nat Genet. 2019; 51 (2): 230–6. DOI: 10.1038 / s41588‑018‑0327‑1

- Ge Y, Zhou C, Xiao X, et al. A novel mutation of the KLK6 gene in a family with knee osteoarthritis. Front Genet. 2021; (12): 784176. DOI: 10.3389/fgene.2021.784176

- Ignatenko GA, Maylyan EA, Nemsadze IG, et al. Role of cytokines in bone tissue remodeling in norm and pathology. Tavricheskij mediko-biologicheskij vestnik. 2020; 23 (1): 133–9. (In Russ.) Игнатенко Г. А., Майлян Э. А., Немсадзе И. Г. и др. Роль цитокинов в ремоделировании костной ткани в норме и патологии. Таврический медико-биологический вестник. 2020; 23 (1): 133–9. DOI: 10.37279 / 2070‑8092‑2020‑23‑1‑133‑139

- Ignatenko GA, Nemsadze IG, Mirovich ED, et al. The role of cytokines in bone remodeling and the pathogenesis of postmenopausal osteoporosis. Medical Herald of the South of Russia. 2020; 11 (2): 6–18. (In Russ.) Игнатенко Г. А., Немсадзе И. Г., Мирович Е. Д. и др. Роль цитокинов в ремоделировании костной ткани и патогенезе постменопаузального остеопороза. Медицинский вестник Юга России. 2020; 11 (2): 6–18. DOI: 10.21886 / 2219‑8075‑2020‑11‑2‑6‑18

- Maylyan EA. Associations between TNFSF11 gene rs9594759 polymorphism and postmenopausal osteoporosis development risk. Transbaikal Medical Bulletin. 2017; (2): 78–85. (In Russ.) Майлян Э. А. Ассоциации полиморфизма rs9594759 гена TNFSF11 с риском развития постменопаузального остеопороза. Забайкальский медицинский вестник. 2017; (2): 78–85.

- O’Brien CA. Control of RANKL gene expression. Bone. 2010; 46 (4): 911–9. DOI: 10.1016 / j.bone.2009.08.050

- Łacina P, Butrym A, Humiński M, et al. Association of RANK and RANKL gene polymorphism with survival and calcium levels in multiple myeloma. Mol Carcinog. 2021; 60 (2): 106–12. DOI: 10.1002 / mc.23272

- Hayat F, Khan NU, Khan AU, et al. Risk association of RANKL and OPG gene polymorphism with breast cancer to bone metastasis in Pashtun population of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. PLoS One. 2022; 17 (11): e0276813. DOI: 10.1371 / journal.pone.0276813

- Marcadet L, Bouredji Z, Argaw A, Frenette J. The roles of RANK / RANKL / OPG in cardiac, skeletal, and smooth muscles in health and disease. Front Cell Dev Biol. 2022; (10): 903657. DOI: 10.3389/fcell.2022.903657

- Petean IBF, Küchler EC, Soares IMV, et al. Genetic polymorphisms in RANK and RANKL are associated with persistent apical periodontitis. J Endod. 2019; 45 (5): 526–31. DOI: 10.1016 / j.joen.2018.10.022

- Wielińska J, Kolossa K, Świerkot J, et al. Polymorphisms within the RANK and RANKL encoding genes in patients with rheumatoid arthritis: Association with disease progression and effectiveness of the biological treatment. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2020; 68 (4): 24. DOI: 10.1007 / s00005‑020‑00590‑6

- Yang H, Liu W, Zhou X, et al. The association between RANK, RANKL and OPG gene polymorphisms and the risk of rheumatoid arthritis: A case-controlled study and meta-analysis. Biosci Rep. 2019; 39 (6): BSR20182356. DOI: 10.1042 / BSR20182356

- Liang J, Liu L, Feng H, et al. Therapeutics of osteoarthritis and pharmacological mechanisms: A focus on RANK / RANKL signaling. Biomed Pharmacother. 2023; ( 167): 115646. DOI: 10.1016 / j.biopha.2023.115646

- Ruiz AR, Tuerlings M, Das A, et al. The role of TNFRSF11B in development of osteoarthritic cartilage. Rheumatology (Oxford). 2022; 61 (2): 856–64. DOI: 10.1093 / rheumatology / keab440

- Pan L, Yang F, Cao X, et al. Identification of five hub immune genes and characterization of two immune subtypes of osteoarthritis. Front Endocrinol ( Lausanne). 2023; (14): 1144258. DOI: 10.3389 / fendo.2023.1144258