Атрибуция редких находок из раскопок 2004 г. на княжьем дворе во Владимире

Автор: Родина М.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология Северо-Восточной Руси

Статья в выпуске: 221, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327986

IDR: 14327986

Текст статьи Атрибуция редких находок из раскопок 2004 г. на княжьем дворе во Владимире

Новгородская первая летопись. М.; Л., 1950.

Сапожников Н.В., 1991. Оборонительные сооружения Смоленска (до постройки крепости 1596-1602 гг.) // Смоленск и Гнездово: (к истории древнерусского города). М.

Янин ВЛ., 1970. Актовые печати Древней Руси (X-XV вв.). М. Т. 1.

АТРИБУЦИЯ РЕДКИХ НАХОДОК ИЗ РАСКОПОК 2004 г. НА КНЯЖЬЕМ ДВОРЕ ВО ВЛАДИМИРЕ

В 2004 г. экспедиция Владимиро-Суздальского музея-заповедника проводила археологические исследования в центральной части древнего Владимира (в “Мономаховом городе”). Раскопки стали продолжением исследований, проводившихся здесь Владимиро-Суздальским музеем-заповедником еще в 1993 г. Раскоп площадью 124 м2 заложен на территории, прилегающей к зданию Государственной телерадиокомпании “Владимир” (ГТРК), в саду губернаторского дома XIX в., на участке между Дмитриевским собором и Рождественским монастырем, предположительно на месте княжьего двора.

В ходе раскопок культурного слоя мощностью 170-220 см собрана коллекция предметов XII-XIX вв.: около 49 200 фрагментов гончарной керамики, более 43 700 костей животных, птиц, рыб и более 630 индивидуальных находок.

Находки из верхнего горизонта представлены печными поливными полихромными изразцами XVIII-XIX вв., фигурным красноглиняным лемехом

10 КСИА. вып 221

с зеленой поливой, четырьмя медными монетами ХУШ в., медными крестами XVI-XVIII вв., белоглиняным чубуком голландской курительной трубки, бронзовой пуговкой с эмалью, бронзовыми пряжками, красноглиняной игрушкой-свистулькой птичкой, серебряной монетой-чешуйкой времени Ивана Грозного и др.

Довольно мощный (около 60 см) древнерусский слой еще более насыщен находками. В нем найдено более 200 обломков амфор, около 30 фрагментированных и целых плинф (многие с клеймами), около 40 донцев керамических сосудов с клеймами, 35 обломков стеклянных браслетов, железные и костяные наконечники стрел, фрагменты восточной поливной керамики с люстровой росписью, бронзовый витой браслет и др.

Особо значимыми и очень редкими для Владимира являются сфрагисти-ческие находки из этого слоя: свинцовая пластина с тремя парами оттисков печати Святослава Всеволодовича и другой вариант актовой печати того же князя.

Уникальна (не только для Владимира) свернутая свинцовая пластина с оттисками актовой печати князя Святослава - сына Всеволода Большое Гнездо (рис. 1, 7). Длина развернутой пластины 7,2 см, ширина 2,5-3 см, толщина 0,2 см. Вес пластины 41,4 г. Пластина имеет не совсем правильную дугообразную форму, неровно обрезанные края, один конец округлый, другой обломан. Сквозных отверстий для шнурка в пластине нет.

На внутренней стороне пластины помещены три оттиска с изображением архистратига Гавриила (рис. 1,2), а на внешней - соответственно три изображения св. Дмитрия Солунского (рис. 1,3). Изображения и надписи зеркальные.

Архангел показан (рис. 1, 4) в полный рост, в лоратных одеждах с жемчужной обнизью, с нимбом, с жезлом в левой руке и со сферой - в правой. Слева расположена плохо видимая колончатая зеркальная надпись, в которой понятны только две нижние буквы: )0. Справа - буквы: xi. Вокруг ободок (диаметр оттиска 2,5 см). Центральное изображение архангела дополнительно оконтурено грубо процарапанной окружностью.

Св. Дмитрий Солунский изображен (рис. 1, 5) в полный рост, с нимбом, в проработанных выпуклыми точками воинских доспехах, в длинном плаще. В левой руке он держит копье, а правой рукой опирается на большой миндалевидный щит с восьмиконечным (?) крестом. По сторонам колончатые зеркальные надписи:

Вокруг ободок. Диаметр оттиска около 2,5 см.

Оттиски сделаны небрежно: находят друг на друга, повернуты в разные стороны.

Печати (№ 198, по В.Л. Янину) с изображениями, тождественными нашим оттискам, неоднократно находили в Новгороде, на Рюриковом городище.

Рис. 1. Свинцовая пластина с оттисками актовой печати князя Святослава Всеволодовича

/ - в свернутом виде; 2 - внутренняя сторона в развернутом виде; 5 - внешняя сторона в развернутом виде; 4 - изображение архангела Гавриила; 5 - изображение св. Дмитрия

На сегодняшний день учтено 18 таких печатей {Янин, Гайдуков, 1998. С. 139, 140). Находки же подобных пластин неизвестны.

Также редкой для Владимира находкой является свинцовая актовая печать с изображениями архистратига Гавриила и св. Дмитрия Солунского. Один экземпляр печати найден в 2004 г., другой - в 2005 г. Диаметр печати 2-2,2 см. В центре имеется сквозной продольный канал для шнурка.

На лицевой стороне (рис. 2, 1) показан архангел в полный рост, в лорат-ных одеждах, с жезлом в правой руке и сферой - в левой. По сторонам зеркальные колончатые надписи:

На оборотной стороне (рис. 2, 2) в полный рост изображен св. Дмитрий Солунский с нимбом, в длинном пластинчатом доспехе. В правой руке он держит копье, а левой рукой опирается на повернутый боком щит, украшенный накладками. По сторонам расположены зеркальные колончатые надписи:

АО А

Г1ГА ил ЧТ О

Изображения выполнены очень тщательно. У архангела проработаны перья на крыльях и складки на одеждах. У св. Дмитрия хорошо видны фигурные пластины доспеха, накладки щита, пальцы на руках. В подробностях показаны черты его лица: волосы расчесаны на пробор, густые брови, круглые глаза, крупный нос, усы. Слева сверху - часть контурного ободка.

Подобные печати (№ 196, по В.Л. Янину) хорошо известны по находкам в Новгороде {Янин, Гайдуков, 1998. С. 139). Наша находка является восьмым экземпляром такой печати. Она отличается хорошей сохранностью и несомненными художественными достоинствами. Данную печать можно отнести к лучшим образцам древнерусской сфрагистики.

Печати, несущие на обеих сторонах изображения святых, принято связывать с княжеской принадлежностью. Патрональные святые соответствуют христианским именам владельца печати и его отца, т.е. христианскому имени и отчеству. На наших находках изображены архангел Гавриил и св. Дмитрий. Сочетание на печати тезоименитых святых позволяет предположить, что она принадлежала князю, чье христианское имя Гавриил Дмитриевич или Дмитрий Гавриилович. В истории Владимиро-Суздальской Руси есть князь с таким именем. Это - Святослав (Гавриил) Всеволодович (Дмитриевич) - сын Всеволода Большое Гнездо. Лаврентьевская летопись сообща-

Рис. 2. Свинцовая актовая печать князя Святослава Всеволодовича

1 - изображение архангела Гавриила; 2 - изображение св. Дмитрия ет о его рождении под 1196 г.: “Родися у благоверного и христолюбиваго ве-ликаго князя Всеволода Юргевича сын и наречен бысть в святом крещении Таврило” (ПСРЛ, 1927. Т. I. Стб. 412). "

Уже отмечалось, что все аналогии нашим печатям происходят из Новгорода Великого. Известно, что в Новгороде по большей части находили печати князей, сидевших на столе в этом городе. Святослав Всеволодович тоже был дважды новгородским князем. Впервые отец отправил его княжить в Новгород совсем ребенком в январе 1200 г. - Святославу было около четырех лет (НПЛ, 1950. С. 44, 238, 239).

Любопытен рассказ В.Н. Татищева об этом событии. В 1200 г. новгородцы, возненавидев князя Ярослава, выслали его вон и отправили к великому князю Всеволоду архиепископа Мартирия и посадника Мирошку просить, чтоб послал к ним сына своего. Всеволод согласился, но потребовал, чтобы впредь только его дети сидели в Новгороде. “И новгородцы, утвердя оную обсчею ротою, прислали за подписанием и печатаю (курсив мой. - М.Р.}. Тогда Всеволод отпустил к ним сына своего Святослава... котораго новгородцы приняли с честию и радостию великою" (Татищев, 1964. С. 166).

Он оставался новгородским князем до марта 1205 г., пока не «приела ве-ликыи князь Всеволод в Новъгород, а рка тако: “в земли вашей рать ходить, а князь ваш, сын мои Святослав, мал; и даю вам сына своего стареишаго Константина”» (НПЛ. С. 49, 50, 246). Второй раз Святослав занимал новгородский стол с февраля 1208 до 1210 г. (НПЛ. С. 51, 248, 249). В общей сложности его новгородское княжение продолжалось семь лет.

Очевидно тогда, в начале Х1П в., и были сделаны для юного Святослава матрицы двух вариантов его княжеской печати. Оба варианта буллы, как свидетельствуют новгородские находки, он активно использовал, будучи князем в Новгороде. Можно предположить, что матрицы княжеской печати были заблаговременно изготовлены во Владимире, до отъезда в Новгород. Вероятно, владимирский мастер не имел нужного опыта данной работы и ошибся: на одной матрице изображения и надписи получились зеркальными. На найденной нами свинцовой пластине древний мастер пробовал матрицу:

смотрел, какие она дает отпечатки. Работа получилась с ошибками. Пластину с пробными оттисками неправильной матрицы свернули и выбросили. Саму же матрицу оставили и потом многократно использовали в Новгороде, что подтверждается 18 находками. Вторая матрица получилась удачнее: изображения правильные, а надписи остались оборотными. Эта матрица, как свидетельствуют находки, применялась для скрепления княжеских документов не только в Новгороде, но и во Владимире.

Древнерусские вислые печати были регалией высоких государственных институтов и употреблялись только при официальных актах. Примечательно, что наши сфрагистические находки происходят с территории предполагаемого княжеского двора. Возможно, что там располагалась резиденция сына великого владимирского князя Всеволода Большое Гнездо - князя Святослава.

Рано вступив на арену политической деятельности, Святослав прожил, по нашим меркам, не очень долгую (56 лет), но весьма бурную и насыщенную жизнь. Летописи довольно часто упоминают его как участника значительных политических и военных событий русской истории первой половины ХШ в.

Обстоятельное жизнеописание этого князя содержится в фундаментальном исследовании А.В. Экземплярского (1889. С. 20-24). Из него узнаем, что второе новгородское княжение Святослава едва не закончилось кровопролитием. В 1210 г. новгородцы посадили у себя Торопецкого князя Мстислава Мстиславича Храброго, а юного Святослава заперли на владычном (архиепископском) дворе. Узнав о случившемся, Всеволод Большое Гнездо заточил в своей волости новгородских купцов и послал к Торжку своих старших сыновей Константина и Ярослава. Князьям удалось договориться. Новгородцы отпустили Святослава, и он вернулся с братьями к отцу во Владимир.

В 1212 г., после смерти Всеволода Большое Гнездо, между его сыновьями разгорелась борьба за великокняжеский престол. В этой междоусобице Святослав сначала выступал на стороне Юрия, потом на стороне Константина, затем снова переметнулся к Юрию, от которого получил в удел город Юрьев-Польской.

В 1220 г. Святослав во главе большого войска был послан великим князем Юрием на волжских болгар. Поход был удачным: сожжен болгарский город Ошель, взяты большая добыча и множество пленников. Сам великий князь встречал славных победителей с почестями возле Боголюбова, щедро одарил их и устроил в честь победы пир, длившийся три дня. Уже через два года (в 1222 г.) по приказу Юрия Святослав направляется с войском на помощь новгородцам в борьбе с ливонскими рыцарями. В 1226 г. Святослав вместе с братом Иваном был послан Юрием в поход на мордву. Вскоре после этого удачного похода (в 1228 г.) Святослав отправляется княжить в Переяславль Русский (южный). А уже в 1230-1234 гг. Святослав перестраивает построенный еще его дедом Юрием Долгоруким обветшавший Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и словно кружевом украшает его чудесной белокаменной резьбой.

Под 1238 г. летописи упоминают Святослава Всеволодовича в числе князей, которых Господь спас от меча Батыева. Ставший после гибели Юрия в битве на р. Сити великим князем Ярослав дал Святославу в удел Суздаль. В 1246 г. великий князь Ярослав, его братья Святослав и Иван, а также их племянники, ездили в Орду к хану. На обратном пути отравленный в Орде Ярослав скончался, и по старшинству Святослав занял великокняжеский стол, с которого через два года его согнал племянник - московский князь Михаил Ярославич Хоробрит. В 1250 г. обиженный Святослав вместе с сыном Дмитрием вновь отправляется в Орду к хану просить ярлык на великое княжение. Хан принял князя с честью, но ярлыка не дал. А через два года, в феврале 1252 г., Святослав Всеволодович умер и был похоронен в любимом Юрьеве-Польском, в перестроенном им великолепном Георгиевском соборе. Так закончился жизненный путь князя, чьи актовые печати были найдены во Владимире.

Сфрагистические находки в столице Владимиро-Суздальского княжества очень редки: на данный момент найдены всего 6 булл (две их них наши) и свинцовая пластина с оттисками печати.

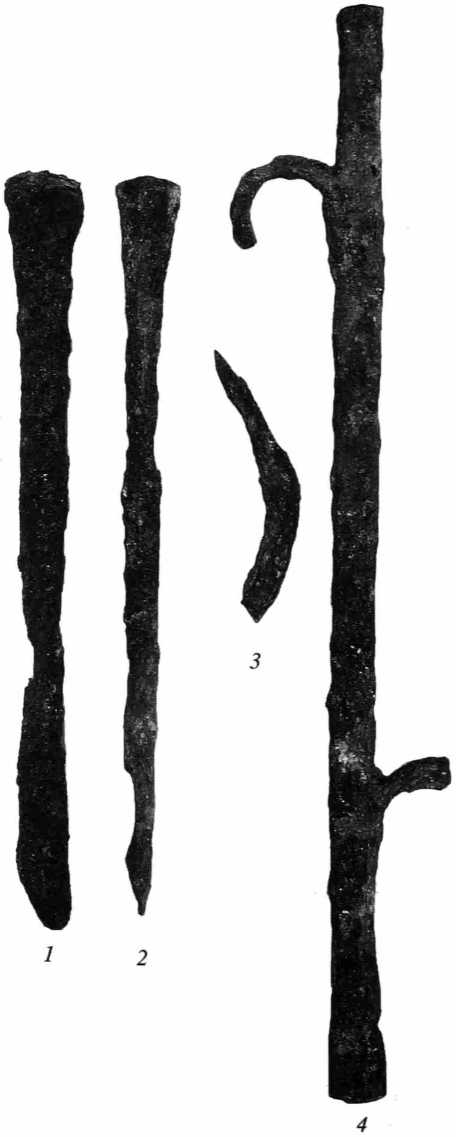

Любопытны также железные находки, обнаруженные в мощном слое белого чистого речного песка. Предположительно, эти кованые железные предметы могут иметь отношение к белокаменному зодчеству или обработке белого камня. Длинный толстый (67 х 2,5 х 2 см) железный прут с двумя закругленными ответвлениями (рис. 3, 4) мог служить для зарешечивания узкого длинного окна каменной постройки (такой же предмет был найден и в 2005 г.). Решетки из подобных прутьев можно видеть в окнах подклета Благовещенского собора Московского Кремля. Есть версия, что этот предмет может являться крепежной строительной деталью. Дугообразный фрагмент предмета (рис. 3, 3) напоминает обломанное ответвление от прута, подобного описанному выше. Массивный инструмент (длина 43 см, диаметр 2-2,5 см, диаметр ударной площадки 3,5 см) похож на долото (рис. 3, 2). Несколько глубже, неподалеку от него найден еще один подобный инструмент (рис. 3, 7). Размеры почти совпадают: длина его 43 см, толщина 2,5 см, диаметр ударной площадки 4,5 см. Эти инструменты могли использоваться для раскалывания и тески камня. Мелкие кусочки известняка и белокаменная крошка — отходы от тески камня — часто встречались в культурном слое древнерусского времени. Кроме того, на северном краю ямы 2 выявлена часть выступающего из восточной стенки раскопа сооружения (непонятного назначения). Оно состоит из тесаного белого камня, кусков туфа и плинфы. Белокаменные блоки, имеющие сложную пятигранную профилировку, дугообразно обтесаны и выложены дугой. Может быть, данные камни были обтесаны с помощью описанных выше долотовидных инструментов?

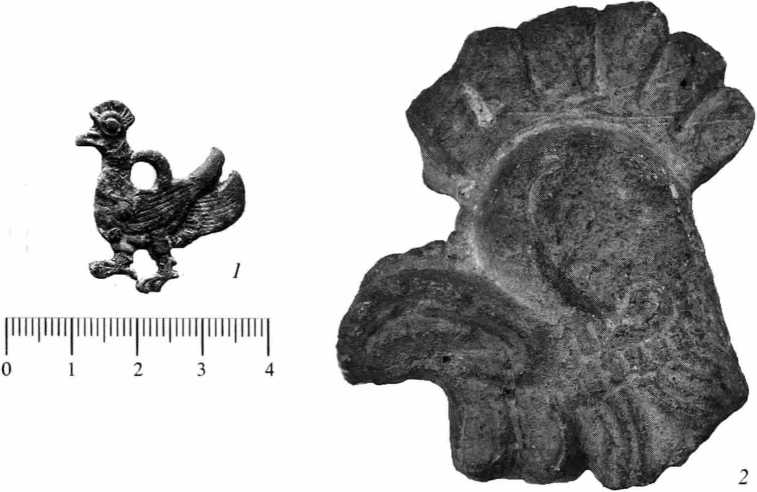

Несколько интересных и довольно редких находок происходит из ямы 2: развал поливной кружки, фрагменты стеклянного сосуда, бронзовые зооморфные подвески - “уточка” и “петух”. Последняя заслуживает особого внимания. Литая из золотистой бронзы подвеска “петух” (рис. 4, 7), очевидно, является штучным изделием — точные или близкие ей аналогии среди ук-

Рис. 3. Железные предметы

1.2 - инструменты для тески камня; 3 - фрагмент решетки; 4 - деталь оконной решетки

Рис. 4. Изображения петуха

1 — бронзовая подвеска; 2 - белокаменная резная головка рашений нам неизвестны. Миниатюрная (2,8 х 2,2 см) декоративная подвеска довольно точно, в подробностях, изображает петуха: показаны волнистый гребень, слегка загнутый клюв, круглый выпуклый глаз, шпоры и отдельные пальцы на лапках, короткое оперение на шее, длинные перья в крыле и на хвосте. Она очень выразительна и стилистически напоминает резных птиц на стенах белокаменных соборов. Кроме того, наша подвеска очень похожа на вырезанную из белого камня головку петуха (рис. 4, 2) из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника (В-32285/125), о происхождении которой, к сожалению, ничего не известно. У белокаменного петуха мы видим такой же волнистый гребень, хищно изогнутый клюв, детально проработанные перышки на шее.

Археологические раскопки 2004 г. на участке между Дмитриевским собором и Рождественским монастырем, а также сделанные там сфрагистиче-ские и другие находки подтверждают предположения владимирских краеведов XIX в. о том, что в этом месте в древности находился княжий двор. По наблюдениям Н.А. Артлебена, здесь традиционно располагались казенные учреждения: в XIX в. - губернаторский дом, в XVIII в. - провинциальная канцелярия, ранее - воеводский двор. После перенесения столицы в Москву это место могли занимать княжеские наместники (Артлебен, 1877. С. 1). Исследования показали, что освоение этого участка городской территории можно связать с возведением в южной части “Мономахова города” Всеволодом Большое Гнездо в 1194-1196 гг. белокаменного владимирского детинца, точные границы которого до сих пор не определены.

Список литературы Атрибуция редких находок из раскопок 2004 г. на княжьем дворе во Владимире

- Артлебен Н.А., 1877. Владимир кремль-город по описной книге 1626 г.//Владимирские губернские ведомости. № 7.

- НПЛ, 1950 -Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л.

- ПСРЛ, 1927 -Полное собрание русских летописей. Л. Т. I.

- Татищев В.Н., 1964. История Российская. М. Т. III.

- Экземплярский А.В., 1889. Великие и удельные князья северной Руси в татарский период с 1238 по 1505 г. Биографические очерки по первоисточникам и главным пособиям. СПб. Т. I.

- Янин В.Л., Гайдуков П.Г., 1998. Актовые печати Древней Руси X-XV вв. М. Т. III.