Атрибуты ритуальной практики эпохи Дзёмон, Японский архипелаг

Автор: Иванова Д.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

На протяжении эпохи дзёмон древние обитатели Японского архипелага активно изготавливали не только орудия каждодневного использования, но и предметы ритуального, обрядового характера. К таким предметам прежде всего относятся глиняные фигурки догу и каменные жезлы сэкибо. Резкое увеличение атрибутов ритуальной практики наблюдается в период среднего-финалъного дзёмона. Такие предметы чаще всего фиксируются поломанными и намеренно уложенными внутрь ритуальных комплексов, в исключительных случаях внутрь жилого пространства (на дно жилищного котлована). По данным археологии известны комплексы с единичными находками и кладами ритуальных объектов этих двух категорий артефактов. Объектом нашего исследования выступают уникальные материалы, среди которых находки с памятников Танабатакэ (преф. Нагано), Мидорикава Хигаси (столичный округ Токио), Кинсэй (преф. Яманаси) и Уэнодай «А» (преф. Фукусима). Анализ формы артефактов, их целостности или фрагментарности, а также местоположения предметов внутри жилых и погребальных зон и в целом внутри поселения позволяет высказать идею о защитной или магической функции представленных изделий. Хотя основное внимание уделено специфике глиняных фигурок догу и каменных жезлов сэкибо. В ритуальной и обрядовой практике особое значение отводится разнообразным изделиям из глины и камня. Это прежде всего глиняные маски домэн, разнообразные бусы и каплевидные подвески магатама, каменные и глиняные таблички, небольшие фигурки из туфа, «каменные мечи» и «каменные короны» и проч. Эти изделия имели разнообразные функции (украшение, символ статуса, оберег), многие из которых пока достоверно не определены и требуют более детального исследования в будущих работах.

Японский архипелаг, эпоха дзёмон, средний период, ритуальная практика, атрибуты, догу, сэкибо

Короткий адрес: https://sciup.org/145145680

IDR: 145145680 | УДК: 903.26 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.089-096

Текст научной статьи Атрибуты ритуальной практики эпохи Дзёмон, Японский архипелаг

В серии опубликованных ранее работ по эпохе дзёмон мы уже касались специфики памятников ритуального характера [Табарев и др., 2017; Та-барев, Иванова, 2019]. В первую очередь, к таким объектам можно отнести различные типы монументальных сооружений, в т.ч. выкладки из камней (скопления и «каменные круги»), земляные насыпи и раковинные кучи (геометрической формы), а также сооружения из дерева. Проявления монументальных сооружений фиксируются уже на ранних этапах эпохи дзёмон ( начальный период , ок. 8 тыс. л.н.), а пик приходится на поздний дзёмон (4–3 тыс. л.н.). Однако не всегда о ритуальном назначении того или иного комплекса следует судить по масштабным конструкциям из камня или дерева. Обилие данных показывает, что выводы об обрядовом или ритуальном характере отдельных зон внутри поселенческих комплексов можно делать по сопутствующему материалу в его составе.

Для эпохи дзёмон, наряду с ритуальными сооружениями из выложенных камней и следов от вертикально поставленных структур, характерны уникальные комплексы, представленные единичными изделиями или кладами ритуального характера. Центральное место отводится глиняным фигуркам догу ( i^ ) и каменным жезлам сэкибо ( 5Ш ). Помимо этих двух категорий артефактов, к числу атрибутов ритуальной практики принято относить глиняные маски домэн ( i® ), разнообразные бусы тама ( Ж ), каплевидные подвески магатама ( ^Ж ), ушные диски дзисэн ( Ж-Ю , глиняные таблички добан ( i^ ), каменные таблички из туфа ганбан ( й$ ), каменные фигурки из туфа гангу ( й{М ), каменные мечи сэкито ( ЖЛ ), каменные «короны» сэккан ( ЖЖ ), небольшие каменные жезлы с шарообразным навершием сэккэн ( Ж^ ) и каменные орудия типа сиракава ( Й Ш^Ж^ )*. Это наиболее распространенные категории артефактов, которые ассоциируются с ритуальной практикой. Разные виды атрибутов встречаются практически на всей территории японского архипелага, начиная с начального дзёмона и до финальной стадии исследуемой нами эпохи (ок. 11345–2360 кал. л.н.) [Кобаяси, 2019а, с. 82, 134].

Многообразие предметов, относимых к ритуальным, не позволяет описать их все в контексте небольшой работы. Поэтому мы дадим краткую характеристику лишь наиболее известным артефактам ( догу и сэкибо ) в рамках памятников сред-него–позднего дзёмона c о-ва Хонсю (5300–3300 кал. л.н.) [Matsumoto, Habu, Matsui, 2017, p. 437].

Каменные жезлы сэкибо и глиняные фигурки догу являлись важным атрибутом ритуальной прак тики на протяжении всей эпохи. Об этом свидетельствует тот факт, что артефакты из этих двух категорий практически всегда фиксируются намеренно поломанными либо обожженными. Крайне редко встречаются неповрежденные предметы. На этом основании в японских научных кругах принято считать, что в конце и/или в процессе ритуального акта эти объекты намеренно уничтожались.

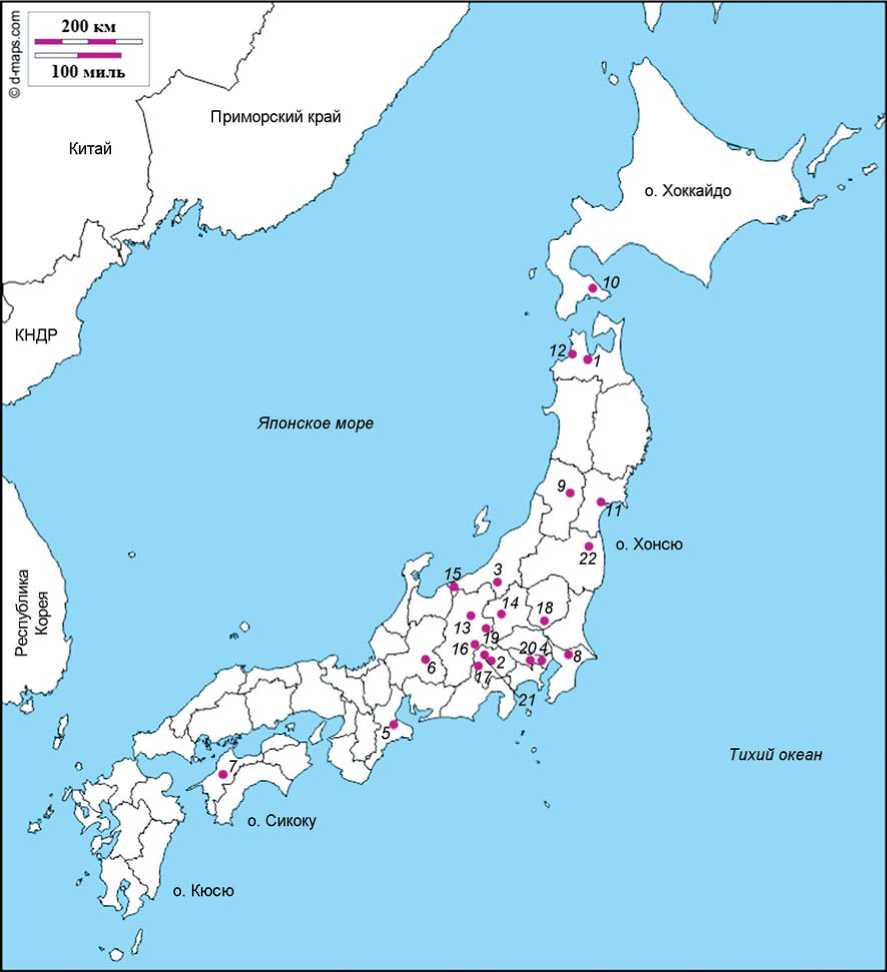

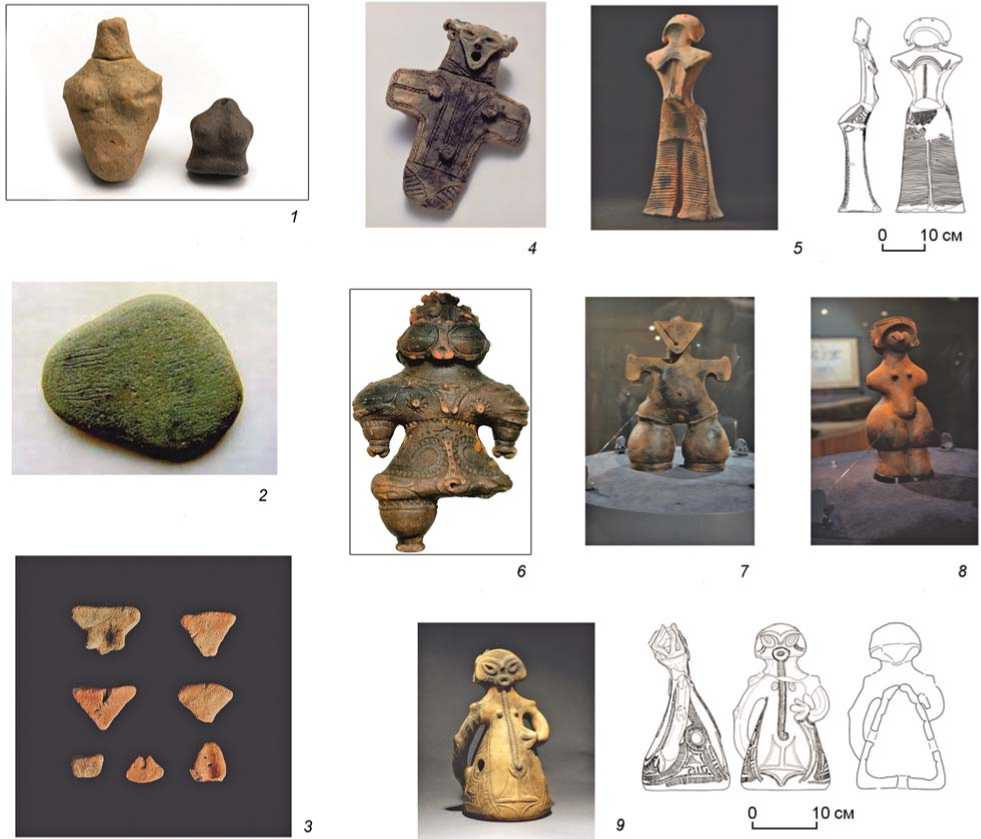

Глиняные фигурки догу – второй по масштабам обнаружения после керамики вид артефактов, которым приписывается ритуальный характер. В настоящее время на территории северных и центральных регионов о-ва Хонсю найдено свыше 15 тыс. глиняных фигурок, относящихся к эпохе дзёмон, из них более 4 тыс. датированы средним дзёмоном (5300–4400 кал. л.н.). Крупные скопления догу , преимущественно состоящие из обломанных фрагментов рук, ног, головы, целого или разломанного пополам туловища, известны по материалам таких крупных комплексов, как Саннай Маруяма (свыше 2 000 экз., г. Аомори, преф. Аомори), Сякадо (ок. 1 116 фрагментов, г. Кофу, преф. Яманаси), Додзиттэ (150 экз., пос. Цунан, преф. Ниигата), Тадао район A1 (123 образца, Токио) [Догу то косумосу, 2012, с. 205–209] (рис. 1). По мнению большинства японских и отечественных специалистов в этой области, догу олицетворяет собой не просто тело женщины, а образ женского «божества», воплощая в себе верования, связанные с плодородием как в узком, так и в широком смысле [Харада, 2007; Соловьёва, 2005].

Самые ранние образцы догу известны по материалам двух памятников из района Кансай (о-в Хонсю) (рис. 2). Второй половиной – концом изначального дзёмона датирована небольшая фигурка со стоянки Каюми Идзири (г. Мацусака, преф. Миэ), для которой характерна керамика, декорированная оттиском шнура, нанесенного в технике прокатывания по стенке сосуда тадзёмон доки ( ^^^i^ ) (12930-11345 кал. л.н.). Фигурка размерами 6,8 × 4,2 × 2,6 см представляет собой небольшой объект подтреугольной формы с двумя маленькими выступами, изображающими груди, обломанными плечиками и головой в виде усеченного конуса. Этим же временным промежутком определена вторая фигурка со стоянки Аидани Ка-манохара (г. Хигасиоми, преф. Сига), которая из-за своих размеров отнесена к категории мини-догу. Это крохотная фигурка весом 14,5 г и размерами 3,1 × 2,7 см с четко выраженной грудью и профилированной талией. В обоих случаях у древних мастеров получились реалистичные изображения женского тела. По мнению исследователей, обе фигурки могли выполнять защитную функцию для местных жителей [Харада, 2007, с. 18–19]. Следует

Рис. 1. Расположение памятников, упоминаемых в тексте.

1 - Саннай Маруяма (г. Аомори, преф. Аомори); 2 - Сякадо: (г. Кофу, преф. Яманаси); 3 - Додзиттэ (пос. Цунан, преф. Ниигата); 4 - Тадао район A1 (Токио); 5 - Каюми Идзири (г. Мацусака, преф. Миэ); 6 - Аидани Каманохара (г Хигасиоми, преф. Сига); 7 - Камикуро-ива (пос. Кумакоген, преф. Эхиме); 8 - Кинонэ (пос. Сакаэ, преф. Тиба); 9 - Нисиномаэ (пос. Фунагата, преф. Ямагата); 10 - Тёбонаи-но (пос. Минамикаябэ, преф. Хоккайдо); 11 - Икода (г. Сендай, преф. Мияги); 12 - Камэгаока (г. Цугару, преф. Аомори); 13 - Накаппара (г. Тикума, преф. Нагано); 14 - Гобара (пос. Ивасима, преф. Гумма); 15 - Тёдзяхара (г. Итоигава, преф. Ниигата); 16 - Танабатакэ (г. Тино, преф. Нагано); 17 - Имодзия (г. Минамиарупусу, преф. Нагано); 18 - Симокубо (г. Тотиги, преф. Тотиги); 19 - Китадзава (пос. Сакухо, преф. Нагано); 20 - Мидорикава Хигаси (г. Кунитати, столичный округ Токио); 21 - Кинсэй (г. Кофу, преф. Яманаси); 22 - Уэнодай «А» (с. Иитате, преф. Фукусима).

отметить, что до появления первых антропоморфных фигурок из обожженной глины существовали выгравированные на плоских гальках изображения женских форм. Это прежде всего серия находок из пещеры Камикуроива (пос. Кумакоген, преф. Эхиме), которые отнесены ко времени распространения керамики первой половины изначального дзёмо-на, с характерным орнаментом из тонких линей- ных аппликаций или рюсэнмон доки (Й^^±^) (15540 -14170 кал. л.н.) [Кобаяси, 2019б, с. 4-5].

На протяжении начального и раннего периодов эпохи дзёмон происходит отработка форм и размеров фигурок. Согласно имеющимся статистическим данным, наивысший расцвет с точки зрения количества изготовляемых фигурок и вариативности их форм пришелся на средний дзёмон [Догу

О 10 см

10 см j vr<

Рис. 2. Основные виды догу , описанные в тексте (по: [Ниппон бунка…; фото автора]).

1 – ранние образцы глиняных фигурок догу (слева стоянка Каюми Идзири, справа стоянка Аидани Каманохара); 2 – выгравированное женское изображение на гальке (пещера Камикуроива); 3 – догу треугольной формы (памятник Кинонэ); 4 – фигурка догу-крест (памятник Саннай Маруяма); 5 – догу Дзёмонская богиня (памятник Нисиномаэ); 6 – догу в снежных очках (памятник Камэгаока); 7 – догу Богиня в маске (памятник Накаппара); 8 – догу Дзёмонская Венера (памятник Танабатакэ); 9 – догу-цилиндр (памятник Имодзия).

то ко сумо су, 2012]. Подавляющее большинство фрагментов имеют размеры от 5 до 20 см. Самые маленькие образцы догу треугольной формы, размерами от 2 до 4,5 см, были обнаружены на памятнике Кинонэ (пос. Сакаэ, преф. Тиба). Эти образцы относятся к первой половине начального дзёмона (ок. 11345–10055 кал. л.н.) – ко времени распространения керамики стиля Ёриитомон ( ^^^ ), для которой характерен орнамент, созданный техникой прокатывания штампа-стерженька, дополнительно обмотанного веревочкой [Харада, 2007, с. 20–21; Кобаяси, 2019а, с. 88–89]. Разнообразно местоположение фигурок догу. Среди вариантов можно отметить следующие: внутри грунтовых могил, внутри скоплений камней, раковинных и земляных мусорных куч, внутри жилищ.

Среди наиболее известных на с егодняшний день догу к категории самых крупных экземпляров относятся находки с памятников Нисиномаэ (Дзё-монская богиня, высота 45 × 16,8 см, вес 3,155 кг, средний дзёмон, пос. Фунагата, преф. Ямагата), Тёбонаино (41,5 × 20,1 см, вес 1,745 кг, поздний дзёмон, пос. Минамикаябэ, преф. Хоккайдо), Ико-да (41,4 см, поздний дзёмон, г. Сендай, преф. Мияги), Камэгаока (догу в снежных очках, 36,7 см, поздний дзёмон, г. Цугару, преф. Аомори), На-каппара (Богиня в маске, 34 см, поздний дзёмон, г. Тикума, преф. Нагано), Саннай Маруяма (догу-крест, 32,5 см, средний дзёмон, г. Аомори, преф. Аомори), Гобара (догу-сердце, 30,5 см, поздний дзёмон, пос. Ивасима, преф. Гумма), Тёдзяхара (29,1 см, средний дзёмон, г. Итоигава, преф. Нии- гата), Танабатакэ (Дзёмонская Венера, 27 × 12 см, вес 2,14 кг, средний дзёмон, г. Тино, преф. Нагано) и Имодзия (догу-цилиндр, 25,5 см, средний дзёмон, г. Минамиарупусу, преф. Нагано) [Догу то косумо-су, 2012] (рис. 2).

Примером использования догу в погребальной практике является фигурка с памятника Танабата-кэ, которая может быть ориентировочно отнесена к первой половине – середине среднего дзёмона (5250 кал. л.н.) [Там же, с. 54]. Во время работ в южной части комплекса в грунтовой могиле № 500 была раскопана крупная антропоморфная фигурка – Дзёмонская Венера. Сама могила представляет собой земляную яму овальной формы с размерами 77 × 79 см (верхняя часть) и 71 × 49 см (дно), глубиной 18 см. Уникальность находки заключается в целостности догу , что встречается крайне редко. Догу располагалась на левом боку вблизи юго-западной стенки могилы. Ее параметры – высота 27 см, ширина варьируется от 5 см вокруг шейки и талии до 12 см (максимальная ширина бедер), вес 2,14 кг. Внутри фигурка полая и имеет разную толщину стенок с максимальным значением 9,2 см в области бедер. Фигурка имеет четко очерченные формы с ярко выраженными зонами головы, верхнего плечевого пояса, талии и бедер. В плечевом поясе наблюдается некое подобие расставленных в стороны рук, однако самих конечностей у фигурки нет. Догу устойчиво стоит на массивных ногах без дополнительной поддержки. Голова Венеры украшена неким аналогом головного убора. По мнению исследователей, занимавшихся проведением археологических работ, Дзёмонская Венера кардинально отличается от прочих догу тем, что она изначально была очень хорошо сконструирована [Танабата-кэ исэки, 1990, с. 896–897]. Это способствовало ее хорошей сохранности. В то время как другие фигурки изначально были более хрупкими по своей структуре и целенаправленно ломались во время совершения ритуального действа. Существует мнение, что фигурка изображала беременную женщину. Дзёмонская Венера создана мастером высокого уровня и имеет четкую геометрию форм, благодаря чему она выделяется среди других изделий среднего периода и демонстрирует эталон женской красоты эпохи дзёмон [Там же, с. 898–899]. Сразу же после открытия в 1989 г. фигурке был присвоен статус «важной культурной ценности Японии». Среди других находок следует отметить еще 44 фрагмента догу и ок. 100 изделий из обожженной глины: различные украшения (серьги и подвески), свистулька, керамические диски, антропоморфные налепы [Там же].

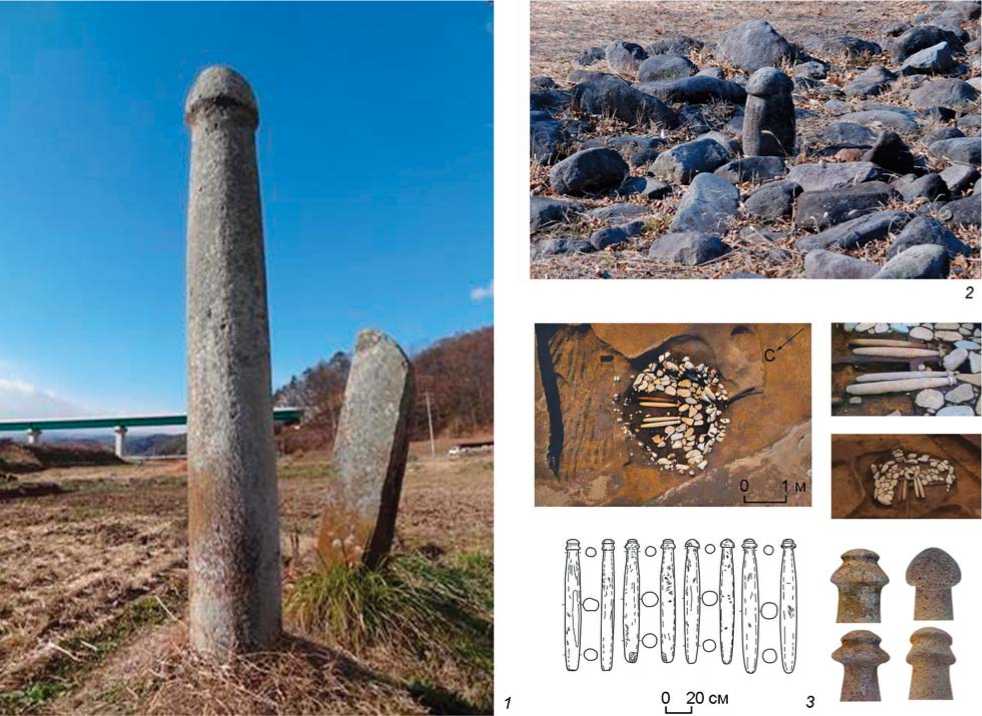

Другим массовым атрибутом ритуальной практики являются каменные жезлы сэкибо, которые ассоциируются с мужским началом, в противоположность женскому началу в образе догу. Исходя из того, что их форма внешне напоминает (имитирует) мужской половой орган, большинство исследователей склонны отно сить сэкибо к символам плодородия, наряду с догу. Другие специалисты считают, что сэкибо – атрибут охотничьих ритуалов, проводимых исключительно мужчинами [Дзёмон дзин-но исигами…, 2010, с. 20–24]. Как и догу, сэкибо чаще всего фиксируются намеренно поломанными (обломанными) и расположенными преимущественно внутри скоплений камней и в жилищных котлованах. В редких случаях встречаются отдельно стоящие сэкибо, как, например, большое сэкибо в преф. Нагано [Таба-рев, Иванова, 2019] (рис. 3, 1).

В среднем и главным образом в позднем дзёмоне масштабное распространение получили крупные сэкибо диаметром 10–25 см и высотой от 50–70 см до более метра. Такие крупные экземпляры часто находят внутри скоплений камней (вертикально вкопанные, между камней, под скоплениями) или внутри жилищного пространства. В японской литературе встречается термин огата сэкибо ( ^^5# ) или сэкибо больших размеров. В настоящее время на территории Японии известны две уникальные находки данного типа артефактов – большое сэкибо Симокубо (длина 202 см, вес 70 кг, конец среднего дзёмона, г. То-тиги, преф. Тотиги) и большое сэкибо Китадзав а (длина 223 см, диаметр 25 см, вес 50 кг, вторая половина среднего дзёмона, пос. Сакухо, преф. Нагано). Уникальность находок заключается в том, что они не отно сятся к конкретному поселению или погребальному комплексу. Их раскопали случайно, во время ремонтно-строительных работ в обозначенных районах [Танигути, 2015].

На территории северной и центральной Японии зафиксировано 2 934 обломка сэкибо (диаметром от 5 см). Данные были собраны по материалам 885 памятников среднего – финального дзёмона. Наибольшее количество сэкибо локализовано в преф. Гумма. Второе место занимает преф. Нагано, третье – преф. Тиба. Относительно места обнаружения каменных жезлов: в 491 случае они располагались внутри жилищных котлованов, в 116 случаях – внутри скоплений камней [Дзёмон дзин-но исигами…, 2010, с. 25–26].

Уникальным примером фиксации каменных жезлов внутри жилого пространства является клад из четырех крупных сэкибо с комплекса Мидори-кава Хигаси (г. Кунитати, столичный округ Токио) (рис. 3, 3 ). Находка была сделана в 2012 г. во время разбора жилища с каменным полом, которое отнесено ко второй половине среднего – началу

Рис. 3. Каменные жезлы сэкибо (по: [Танигути, 2015; Кинсэй исэки II, 1986; Симидзу, 2013]).

1 – большое сэкибо (Китадзава, преф. Нагано); 2 – сэкибо (памятник Кинсэй, преф. Яманаси); 3 – клад сэкибо (памятник Мидорикава Хигаси, столичный округ Токио).

позднего дзёмона [Симидзу, 2013]. В отличие от стандартного типа жилища с каменным полом, данная структура имела котлован круглой формы с размерами 3,2 × 3,1 м. Высота стенок в некоторых местах до стигала 60 см. По краю котлована, за исключением северо-восточной стороны, в несколько уровней были уложены камни, напоминающие оградку. Поверхность дна котлована, так же за исключением северо-восточной стороны, была вымощена крупными камнями. В северной – северо-восточной части объекта находились выложенные в ряд четыре крупных сэкибо , изготовленные из андезитовых «ше стигранни-ков». В законченном варианте сэкибо имели длину 103,6–112,5 см, ширину 12,95–13,90 см, вес варьировался от 22 до 30,8 кг. Сэкибо располагались двумя группами – два жезла с северо-западной стороны и два с юго-восточной. При этом между парами жезлов фиксируется промежуток ок. 30 см. Кроме того, сэкибо в северо-западной части котлована имели голубоватый оттенок, а юго-восточная группа сэкибо – красноватый от-94

тенок. Навершия у всех жезлов изготовлены в форме полусферы, отдаленно напоминающей шляпку гриба. У трех сэкибо навершия имеют два уровня, у одного – один уровень. Помимо разницы в форме навершия, исследователи отмечают небольшие расхождения в деталях «шляпок». На одном из жезлов зафиксированы следы воздействия, а именно оббитый край. В японских научных кругах существует мнение о том, что в культурной традиции эпохи дзёмон сэкибо использовались в обрядовой практике, которая во многих случаях сопровождалась сожжением и поломкой орудий [Хаккуцуса-рэта Нихон ретто…, 2013; Табарев, Иванова, 2019, с. 162–163].

Как мы уже говорили, сэкибо часто встречаются внутри скоплений камней и являются неотъемлемой частью такого рода ритуальных объектов. Ярким тому примером служит небольшой каменный жезл с памятника Кинсэй (г. Кофу, преф. Яманаси). Помимо крупного поселения раннего – финального дзёмона, на комплексе зафиксирован ритуальный комплекс из пяти крупных скоплений камней и 23

грунтовых могил. Внутри комплекса находилось не сколько скоплений с крупными камнями, вкопанными вертикально либо под наклоном (высотой 1,2–2,0 м), и серия насыпей с вертикально поставленными сэкибо . Самый крупный сэкибо , высотой 50 см, был расположен в центре скопления № 2 (3,0 × 2,3 м). Еще один каменный жезл (высота 49,5 см, диаметр навершия 25 см) был помещен рядом с каменной глыбой (длина 2 м) в центре скопления круглой формы (диаметр 2,5 м) (рис. 3, 2 ). Всего на памятнике было зафиксировано 82 сэ-кибо (целые и фрагменты) высотой от 10 до 50 см. В большинстве случаев они имеют завершенную форму – вытянутое овальное или цилиндрическое тулово с навершием в виде полусферы, напоминающей шляпку гриба. Некоторые сэки-бо представлены необработанными дацитовыми стержнями [Кинсэй исэки II…, 1986, с. 83–115].

Есть случаи, когда каменные жезлы сэкибо и глиняные фигурки догу располагаются совместно. Так, например, во время разбора скоплений камней № 4 и № 6 на памятнике Уэнодай «А» (с. Иита-те, преф. Фукусима) найдены несколько обломков догу . Внутрь скопления № 6 – было помещено каменное блюдо и фрагмент сэкибо. Скопление № 4 состояло из 20 средних и крупных камней (с человеческую голову), скопление № 6 – из 10 крупных камней. В обоих случаях камни были выложены по-разному, скопление № 4 имело овальную форму (1,2 × 1,0 м), скопление № 6 выложено в форме полумесяца (0,9 × 1,4 м). Существует мнение, что скопление № 6 было своего рода магическим местом, о чем свидетельствует его форма и наличие ритуальных предметов ( сэкибо и догу ) [Куцувада, 2010].

Это лишь небольшая часть памятников с объектами ритуального характера. Как видим, догу и сэ-кибо встречаются как внутри отдельных погребальных и ритуальных комплексов эпохи дзёмон, так и внутри поселений. Вероятно, их расположение внутри жилищных котлованов и ритуальных мест в центре поселений может ассоциироваться с магической, защитной функцией.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-36-60001 «Материальная культура эпох Дзёмон, Яёй и Кофун: Особенности описательной терминологии и подготовка японско-русско-английского археологического словаря». Автор выражает благодарность профессорам Й. Канома-та и Т. Канно (Университет Тохоку, Сендай) за помощь с литературой и ценные консультации.

Список литературы Атрибуты ритуальной практики эпохи Дзёмон, Японский архипелаг

- Дзёмон дзинно исигами - 0:гата сэкибо: ни миру сайги ко:й (Каменные боги людей эпохи дзёмон: ритуальные действия, связанные с сэкибо: больших размеров). - Токио: Коку гаку ин дайгаку кэнкю:, 2010. -140 с. (на яп. яз.).

- Догу: то косумосу (Догу и космос). - Токио: Хатори,2012. - 341 с. (на яп. яз.).

- Кинсэй исэки II, дзёмон дзидай-хэн. Кэнъэн ходзё:сэйби дзигё: ни томонау хаккуцу тё:са хо:коку-сё (Памятник Кинсэй, эпоха дзёмон. Археологический отчет о проведении работ, в связи с развитием муниципальной территории). - Кофу: Яманаси-кэн кё:ику иинкай, 1986. - Вып. 41. - 325 с. (на яп. яз.).

- Кобаяси Кэнъити. Дзёмон дзидай но дзицунэндай ко:дза (Собрание статей о реальных датах эпохи дзёмон). - Токио: Досэйся, 2019а. - 215 с. (на яп. яз.).

- Кобаяси Кэнъити. Современные даты по керамике изначального дзёмона Японского архипелага: с акцентом на материалах о. Кюсю // Кю:сю: ни окэру дзёмон дзидай со:со:-ки кэнкю: но то:тацу-тэн - Какути но тэйдзю: сэйкацу но ё:со: (Современные тенденции в исследовании изначального дзёмона о-ва Кюсю: особенности проживания в разных районах острова). - Миядзаки: Кю:сю: дзёмон кэнкюжай, 20196. - С. 3-17 (на яп. яз.).

- Куцувада Кацухиро. О обстоятельствах нахождения догу, из коллекции музея Сиракава, центра культурного наследия преф. Фукусима // Фукусима-кэн бункадзай сэнта: Сиракава-кан кэнкю: киё: (Науч. бюл. музея Сиракава, центр культурного наследия преф. Фукусима). -Сиракава: Фукусима-кэн кё:ику иинкай, 2010. - С. 87-94 (на яп. яз.).

- Ниппон бунка но иригути магадзин "вакару" (Журнал о японской культуре "Вакару"). - URL: https:// intojapanwaraku.com/culture/38011/ (дата обращения: 21.08.2020) (на яп. яз.).

- Симидзу Сю. Памятник Мидорикава Хигаси г. Ку-нитати стол. округ Токио - Археологические остатки структуры с каменным полом и кладом из четырех крупных сэкибо: // Кикан кожогаку - Дзёмон бунка-но кёжай (Квартальная археология - Границы культуры дзёмон). -2013. - Вып. 125. - С. 99-104 (на яп. яз.).

- Соловьёва Е.А. Догу: классификация и интерпретация: автореф. дис.. канд. ист. наук. - Новосибирск, 2005. - 21 с.

- Табарев А.В., Иванова Д.А. Структура, символика и атрибутика ритуальных комплексов эпохи дзёмон на Японском архипелаге // Теория и практика археологических исследований. - 2019. - Т. 27, № 3. - С. 155-168.

- Табарев А.В., Иванова Д.А., Нестеркина А. Л., Соловьева Е.А. Дзёмонская традиция монументальных сооружений на Японском архипелаге: истоки, особенности, распространение // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2017. - Т. 54, № 4. - С. 45-55.

- Танабатакэ исэки - Яиугатакэ ниси санроку-но окэ-ру дзёмон дзидай тю:ки-но сю:раку исэки (Памятник Танабатакэ - поселение среднего дзёмона, расположенное у западного подножья горы Янугатакэ). - Тино: Тино-си кё:ику иинкай, 1990. - 1102 с. (на яп. яз.).

- Танигути Ясухиро. Места, где были оставленные сэкибо (каменные жезлы) больших размеров // Гэккан кожогаку дзя:нару (Ежемесячный археологический журнал). - 2015. - № 678. - С. 3-7 (на яп. яз.).

- Хаккуцусарэта Нихон ретто: 2013 син хаккэн ко:косокухо: (Новые открытия в археологии - Японский архипелаг, раскопки 2013 г.). - Токио: Асахи симбун, 2013. - 71 с. (на яп. яз.).

- Харада Масаюки. Многообразие фигурок догу // Кокоро то синко: - сю:кё:тэки каннэн то сякай тинудзё (Душа и вера - религиозные идеи и общественный порядок). - Токио: До:сэйся, 2007. - Вып. 11. - С. 17-32 (на яп. яз.).

- Matsumoto N., Habu J., Matsui A. Subsistence, Sedentism, and Social Complexity among Jomon Hunter-Gatherers of the Japanese Archipelago // Handbook of East and Southeast Asian Archaeology. - N. Y.: Springer, 2017. -P. 437-450.