Атрофический синдром, связанный с изменениями биомеханического давления в зубочелюстной системе человека

Автор: Тверье В.М., Симановская Е.Ю., Няшин Ю.И.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 1 (31) т.10, 2006 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрено биомеханическое давление, определяющее развитие и функционирование всех структур и функций жевательного аппарата, включая проводящую систему и систему кровообращения. Показано влияние дефектов зубного ряда на зубочелюстную систему, носящее характер атрофического синдрома.

Зубочелюстная система, жевательный аппарат, биомеханическое давление, система кровообращения, проводящая система, височно-нижнечелюстной сустав, потеря зубов, атрофический синдром, биомеханическое моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/146215855

IDR: 146215855 | УДК: 531/534:

Текст научной статьи Атрофический синдром, связанный с изменениями биомеханического давления в зубочелюстной системе человека

Изучение филогенеза, онтогенеза, анатомического строения и функции жевательного аппарата, многогранность и специфичность выполняемых им функций (захватывание, удержание пищи, ее механическая и физико-химическая обработка, образование пищевого комка, проведение его в глотку и пищевод, а также активное участие в голосо- и речеобразовании, дыхании, глотании, мимической и пластической выразительности лица) позволяют рассматривать жевательный аппарат как специализированную полимодальную многоблочную биомеханическую систему, сформировавшуюся в процессе многоэтапных преобразований и приспособлений живых организмов к условиям окружающей среды [1–9].

Клиническое и топографо-морфологическое изучение жевательного аппарата позволяет выделить два каркасных блока: 1) дентоальвеолярный блок, образующийся при смыкании зубных рядов верхней и нижней челюстей; 2) костно-мышечный блок, расположенный в области височно-нижнечелюстных суставов.

Генератором процессов формообразования элементов первого основного каркасного блока является нарастающая после рождения ребенка нагрузка, изначально под давлением процесса сосания, а с прорезыванием зубов – акта жевания. Завершается формирование основного каркасного блока к 16 годам – одновременно с установлением постоянного прикуса. Под влиянием акта жевания наблюдается усиление процессов роста губчатого вещества у ребенка в возрастной период от 6 месяцев до 3 лет, а к 13-

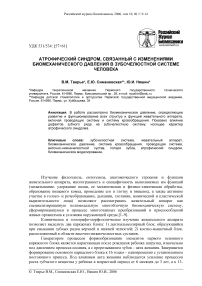

Рис. 1. Нижняя челюсть человека в различные возрастные периоды. По часовой стрелке сверху слева: 1 – у новорожденного; 2, 3, 4, 5 – у ребенка в 1, 3, 6 и 8 лет; 6 – у взрослого, 7 – у взрослого при адентии [10]

15 годам становятся заметными изменения компактного вещества, объем которого возрастает в два-три раза. Трабекулы губчатого вещества образуют траектории. У новорожденных они еще отсутствуют. Траектории в области тела нижней челюсти у взрослого человека начинаются от нижнего края и восходят спереди назад и кверху, оканчиваясь в альвеолярном и в венечном отростках.

Одновременно с формированием первого каркасного блока происходят сложные преобразования в альвеолярных отростках верхней и нижней челюстей, связанные с прорезыванием, расстановкой зубов и подъемом высоты прикуса, что, в свою очередь, обеспечивает появление второго каркасного блока. Медиолатеральный размер суставной головки до прорастания зубов составляет 9,6 мм, к моменту прорастания молочных зубов – 12,4 мм и приблизительно 15 мм к моменту прорастания постоянных. Размеры суставной ямки увеличиваются в 1,5 раза после прорастания молочных зубов при формировании суставного бугорка. Эти данные подтверждают значимость механической нагрузки для процессов роста и развития челюстных костей и их сочленений.

В жевательном аппарате четко прослеживаются клинические, анатомотопографические и морфологические признаки, отражающие влияние механической нагрузки на формирование как органных, так и тканевых структур. Это отчетливо выявляется по структуре, форме и расстановке зубов, строении периодонта, зубных рядов, височно-нижнечелюстных суставов. В зависимости от выполняемых функций четко дифференцируются форма коронок зубов (резцы, клыки, малые и большие коренные зубы), число, форма, размеры и геометрическое расположение корней зубов, форма и размеры зубных дуг (на нижней челюсти в форме параболы, на верхней – полуэллипса).

Для обеспечения всех компонентов акта жевания помимо основных каркасных блоков активная роль принадлежит вспомогательным механизмам: затворам, клапанам, то есть таким мягкотканевым образованиям, как губы, щеки, мягкое небо, язык,

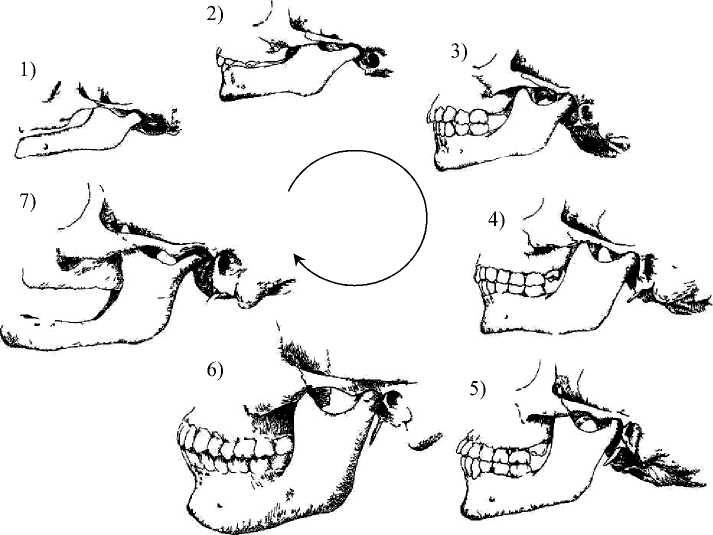

Рис. 2. Нижнечелюстной нерв - 13 и остистый нерв - 14 (остальные числа указывают на различные ветви нерва, иннервирующие мышцы и ушную раковину, см. [11])

функции которых, находясь под контролем центральной нервной системы, зависят, в частности, от функционирования жевательной и мимической мускулатуры. Поэтому можно рассматривать преддверие и полость рта как единый вестибулооральный блок, снабженный специальной мускулатурой и обеспечивающий прием, удержание, переработку и перемещение пищи.

Следует отметить идентичность факторов, генерирующих рост, развитие и формообразование основных каркасных блоков, сопряженность и взаимодействие их функций, наличие наряду с внутрисистемными связями костно-мышечных и нейрогуморальных связей при координирующей роли центральной нервной системы.

Таким образом, силовая нагрузка, возникающая на всех этапах акта жевания, является фактором, стимулирующим и генерирующим рост, перестройку и функционирование органов и тканей жевательного аппарата.

Рассмотрим влияние трансформаций биомеханического давления в результате возрастных изменений на нижнюю челюсть в целом и, в частности, на височнонижнечелюстной сустав.

Считается, что рост и формирование нижней челюсти и височнонижнечелюстного сустава завершается к 20 годам (рис. 1). Несмотря на это, в обеих костных структурах продолжают происходить адаптационные изменения в результате физиологических или функциональных перемен в окружающих тканях. К факторам, способным повлиять на состояние челюсти и сустава, следует отнести утрату зубов и, как следствие, изменение окклюзионных взаимоотношений, приводящих к изменению жевательного давления. В результате постепенно возникают изменения конфигурации как нижней челюсти в целом, так и сустава. Наиболее заметные функциональные изменения развиваются в результате перестройки и резорбции костной ткани. Степень таких изменений зависит, в основном, не от метаболизма кости или возраста индивидуума, а от функциональных и, тем самым, механических условий. Особенно сильная корреляция наблюдается между степенью резорбции костной ткани и

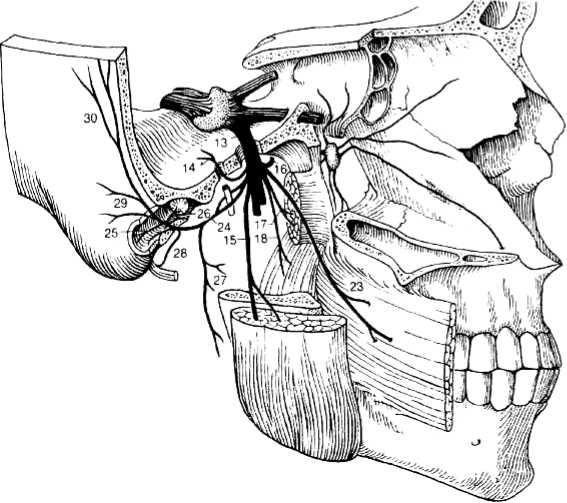

Рис 3. Ветви наружной сонной артерии (см. [11])

количеством утраченных зубов (рис. 1: 6 и 7). Известно, что перестройка и резорбция костной ткани сопровождаются значительными изменениями в трабекулярной структуре костной ткани тела нижней челюсти и альвеолярном отростке [1, 7 – 9].

Анализируя факторы сопряженности и синхронности функций височнонижнечелюстного сустава и зубоальвеолярного сочленения, следует обратить внимание на особенности строения обоих каркасных блоков, общность путей, проводящих жидкости и раздражения. Речь идет о кровообращении, системе лимфатических связей, единстве черепно-мозговой иннервации основных блоков, которая обеспечивается центральной нервной системой и, в частности, отходящими от ее центров черепных нервов: тройничного, лицевого, подъязычного и отчасти блуждающего. Все 12 пар черепных нервов, за исключением блокового, выходят на вентральной поверхности мозга и покидают череп через отверстия на его основании, разветвляясь в области лицевой части черепа и шеи [11]. На рис. 2 показан нижнечелюстной нерв, который через овальное отверстие попадает в подвисочную ямку. Менингиальная ветвь (остистый нерв) проходит в полость черепа через остистый отросток.

Что касается системы кровообращения, то отметим, что после бифуркации в районе шеи общей сонной артерии на наружную и внутреннюю, обе последние вместе со своими ответвлениями проходят в районе височно-нижнечелюстного сустава, проникая через отверстия в костных структурах в череп (рис. 3).

Указанные выше изменения в костных структурах, а также неизбежные трансформации в окружающих их мышцах и тканях, могут приводить к патологическим процессам как в системе кровообращения, так и в проводящей системе. Упомянем здесь, например, синдром Дж. Костена.

Поэтому можно считать, что жевательное давление, запускаемое в рабочий режим центральной нервной системой – это многокомпонентный биомеханический фактор. Помимо активного участия в акте жевания, апробации и транспорте пищи из полости рта в глотку и пищевод, биомеханическое давление не только обеспечивает необходимый биоритм, но и оптимальные условия для выполнения таких жизненно важных функций, как речь, дыхание, слух, зрение, внутричерепное давление и деятельность черепно-мозговых нервов. Жевательное давление регламентирует возрастные изменения в системе сонных артерий в областях головы, шеи и лица, обеспечивая, таким образом, пластическую выразительность открытой части тела человека, его внешнего облика. Изменения жевательного давления, вызванные потерей части зубного ряда, проявляются в устойчивой совокупности ряда симптомов, имеющих единый патогенез. Таким образом, можно говорить об атрофическом синдроме, связанном с патологическими изменениями биомеханического давления.

Отсюда вытекает значимость своевременного протезирования, изменения высоты прикуса с учетом влияния такого вмешательства на все блоки и миниблоки зубочелюстной системы. Это невозможно сделать без постановки и решения задач биомеханического моделирования.

Разработка новых методологических подходов с позиций биомеханики и гистомеханики для объективного изучения процессов, происходящих в живых тканях с учетом процессов остеогенеза, позволяет объективизировать исследования индивидуально для каждого пациента в статике и динамике, что особенно важно для выбора комплекса методов лечения зубочелюстной системы.