Аутигенная минерализация в речных россыпях как природный научный феномен

Автор: Хазов А.Ф., Силаев В.И., Филиппов В.Н.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 2, 2010 года.

Бесплатный доступ

Приведены новые данные об аутигенной минерализации в уральских золотоплатиновых речных россыпях, представленной золотыми плёнками, пассивно нарастающими на обло-мочные золотины, и келифитовыми каймами, метасоматически их замещающими. Золо-тые пленки обладают губчатым микростроением, примесью к золоту в них выступают фазы смешанного Au-Pb состава, самородная медь, Au-содержащий галенит и впервые выявленные Au-Ag-Pb-Fe гидроксибромиды. Зональные келифитовые каймы сложены непрерывно варьирующими по составу Au-Pb твердыми растворами замещения, образо-ванными в результате ионного обмена золота свинцом на поверхности кластических золо-тин и последующего диффузионного метасоматоза. При этом подавляющая часть само-родно-металлических фаз приходится на область Au2Pb-Au3Pb, к которой приурочен ми-нерал хунчунит.

Речные россыпи, аутигенные минералы, келифитовые каймы, хунчунит, анюйит

Короткий адрес: https://sciup.org/14992388

IDR: 14992388 | УДК: 549.283

Текст научной статьи Аутигенная минерализация в речных россыпях как природный научный феномен

Феномен «нового», т.е. аутигенного самородного золота, образованного in situ в зонах окисления золотоносных рудных месторождений, корах выветривания, аллювиальных россыпях и горных отвалах был открыт еще в конце XIX в. [1-3]. Однако это пока мало повлияло на теорию рудообразования и практику прогноза, поисков и оценки золоторудных месторождений. До последнего времени не достигнуто полной ясности даже в отношении масштаба проявления такой минерализации в природе. У специалистов все еще сосуществуют взаимно исключающие мнения как о «неоправданном преувеличении роли процессов перегруппировки и вторичного концентрирования золота» [4-7], так и, напротив, о весьма широком развитии этих процессов вплоть до образования промышленных концентраций [8-15].

Проведенные нами исследования показали, что в уральских золотоплатиновых россыпях продуктивная минерализация практически всегда присутствует в двух фациях – кластогенной и аутигенной. Первая из этих минерализаций наблюдается в виде окатанных обломочных частиц самородного золота и платиноидов, а вторая представлена золотыми пленками, пассивно нарастающими на обломочные частицы, и келифитовыми каймами, метасоматически замещающими кластические золотины [16-20].

Для изучения наложенных пленочных и каемочных минерализаций использовался растровый электронный микроскоп JSM-6400, оснащенный спектрометром фирмы «Link» с дисперсией по энергиям (программное обеспечение ISIS 300) и спектрометром фирмы «Microspec» c дисперсией по длинам волн. Эталонами послужили химически чистые металлы, FeS 2 , PbTe и KBr.

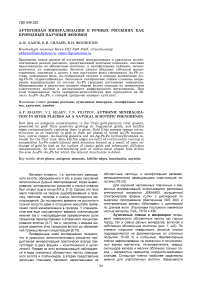

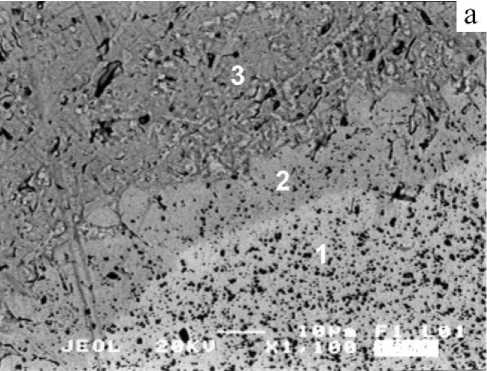

Аутигенные пленки и микрокорки покрывают поверхность обломочных частиц как горных пород, так и самых разных минералов, включая и собственно обломочные золотины (рис. 1, а-б). По степени покрытия поверхности золотые пленки подразделяются на фрагментарные со степенью покрытия 15–50 % и сплошные. Фрагментарные пленки зафиксированы на окатанных и полуокатан-ных зернах магнетита, титаномагнетита, кварца, силицидов железа и мелких обломках горных пород – железистых кварцитов, слюдисто-кварцевых сланцев. Сплошные пленки наиболее характерны именно для кластогенных золотин. Зависимости между степенью окатанности обломочных частиц и степенью их покрытия золотыми пленками не установлено. Толщина пленок варьирует в широких пределах от единиц до 100 мкм. В результате цементации обломочных частиц золотыми пленками образуются своеобразные агглютинатоподобные гломе-роагрегаты размером от 0.5 до 6 мм (рис. 1, в).

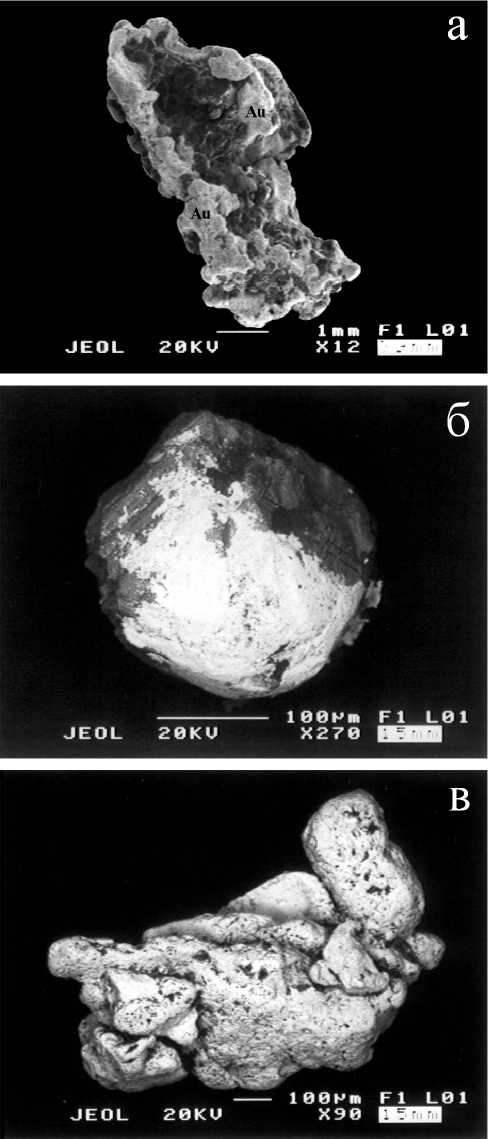

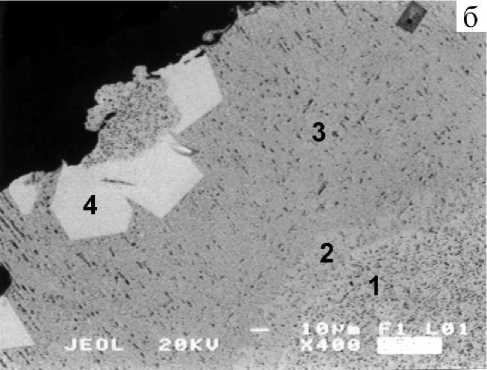

В растровом электронном микроскопе золотые пленки характеризуются необычным для минеральных образований губчатым и кораллоподобным микростроением (рис. 2, а). Это обусловлено рыхлой ажурно-сетчатой агрегацией глобулярных, гантеле- и палочковидных индивидов самородного золота размером от 100 нм до 1 мкм (рис. 2, б). По

Рис. 1. Микрокорка (а), пленка (б) и пленочно-контактовый цемент (в) самородного золота на обломочных частицах в золотоплатиновой аллювиальной россыпи Среднего Урала. РЭМ-изображения в режимах вторичных (а) и упруго-отраженных (б, в) электронов.

Рис. 2. Губчатое микростроение золотой пленки (а) и ажурно-сетчатый характер агрегации в ней глобулярных, гантеле- и палочковидных индивидов самородного золота (б). РЭМ-изображения в режиме вторичных электронов.

своей морфологии упомянутые индивиды далеки от кристаллографических форм, но весьма похожи на биогенные микрообразования. В поперечных разрезах видно, что пленки пассивно покрывают поверхность обломочных частиц, облекая неровности субстрата. Границы между пленками и обломочными частицами весьма резкие без малейших признаков постепенного перехода. Кроме того, в поперечных разрезах заметно, что золотые пленки не только снаружи, но и внутри сложены ажурно-сетчато агрегированными глобулярными и палочковидными индивидами размером 200-400 нм. В интерстициях сросшихся обломочных частиц пленки утолщаются до 1.5 мм, приобретая при этом значительную пористость. Размер пор в них варьирует в интервале от 200 нм до 30 мкм.

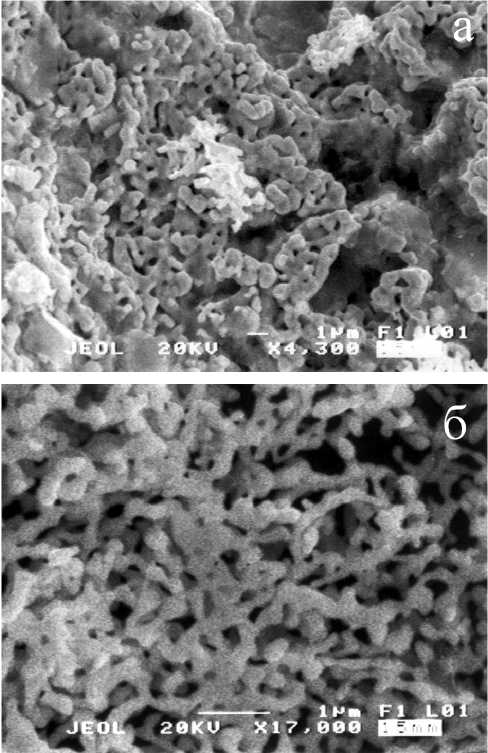

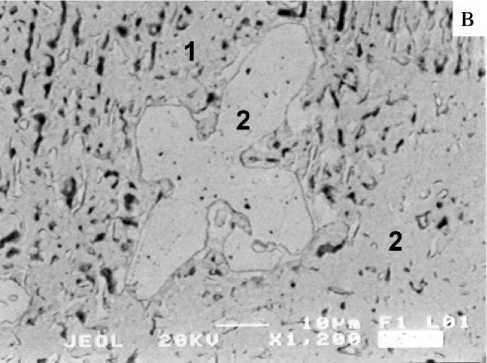

Как показали исследования, примесью к самородному золоту в пленках выступают фазы смешанного Au-Pb состава, самородная медь, золото- содержащий галенит и впервые выявленные нами Au-Ag-Pb-Fe гидроксибромиды [16-18]. Все эти образования нарастают как на золотые пленки, так и непосредственно на поверхность обломочных частиц. Самородно-металлические фазы представлены частицами неправильной формы и субмикронного размера, галенит – глобулами или ограняющимися кристаллитами размером 0.3-1 мкм. Гидроксибромиды наблюдаются в виде одиночных или агрегированных индивидов бруско-, палко-, стебле-и даже нитевидной форм (рис. 3). Размер этих индивидов колеблется от 0.5 × 4 до 5 × 50 мкм. Коэффициент удлинения достигает 20.

Рис. 3. Морфология индивидов гидроксибромидных фаз, нарастающих на пленочное золото. РЭМ-изображения в режиме вторичных электронов.

Согласно полученным данным, пленочное самородное золото аутигенного происхождения в сравнении с обломочными золотинами характеризуется меньшим содержанием примесей и большей химической однородностью [18]. Его проба колеблется в интервале 950-1000 ‰, что превышает пробу кластогенных золотин на 120-150 ‰. Примеси в золотых пленках представлены серебром, медью и практически отсутствующими в обломочных золотинах свинцом, железом и ртутью. Максимальное содержание последней достигает 16 мас. %, что почти соответствует ее пороговым концентрациям в золотых амальгамах. При этом ртуть в пленках обратно коррелируется не с Ag, как это обычно бывает в случае эндогенных золотин, а с Au.

Наиболее близкими парагенетическими спутниками аутигенного золота являются самородная медь состава Cu0.88—0.91Fe0.06—0.07Au0—0.01S0.02—0.04, самородный свинец и золото-свинцовые интерме-таллиды состава AuPb и (Au,Ag)Pb2. Последняя из упомянутых фаз по своей стехиометрии отвечает, очевидно, анюйиту. Анализ фазово-гомогенных глобулярно-кристаллитных форм сульфида свинца приводит к выводу о том, что они являются твердым раствором серебристого золота в галените. Состав таких твердых растворов можно представить как смесь галенита (48–69 мол. %) и неупорядоченной металлической фазы Au0.64—0.9Ag0— 0.15Pb0.05—0.19Fe0—0.09 (31–52 мол. %). Среди пленочных гидроксибромидов установлены как смешанные свинцово-серебряные и свинцово-железные, так и практически монометалльные – свинцовые, серебряные и железные (табл. 1).

Келифитовые каймы золото-свинцовых ин-терметаллидов выявлены нами впервые. Ранее считалось, что аутигенные золото-свинцовые соединения образуются в речных россыпях только в форме пленок и микрокорок, пассивно нарастающих на обломочные золотины [21-23] при активном участии в минералообразовании микроорганизмов [24-26]. Однако проведенные нами исследования показали, что такого рода фазы могут образовываться и в результате диффузионно-метасоматического замещения, вероятно, не требующего микробиальной стимуляции.

В настоящее время в системе Au-Pb известны шесть стехиометрических соединения, синтезированные расплавным [37] и механохимическим [28] способами: кубические – Au 3 Pb, Au 2 Pb, AuPb и тетрагональные – Au 3 Pb 4 , AuPb 2 , AuPb 3 . Большинство этих соединений – не очень устойчивы, подвергаясь при нормальных и даже отрицательных температурах экссолюции с образованием, с одной стороны, стабильных фаз, близких по составу к Au 2 Pb и AuPb 2, а с другой, самородных металлов – соответственно свинца и золота [28]. Почти все упомянутые выше стехиометрические золото-свинцовые интерметаллиды выявлены в виде собственных минералов, наиболее известными из которых являются тетрагональный (дитетрагонально-дипирами-дального в. с.) анюйит Au 2 Pb и кубический (гексок-таэдрического в. с.) хунчунит AuPb 2 [22] . Кроме того, в последние годы в рудных месторождениях открыты еще два минеральных вида, а именно, неназванный интерметаллид состава Au 3 (Pb,Sb) 4 [29] и ново-днеприт AuPb 3 [30].

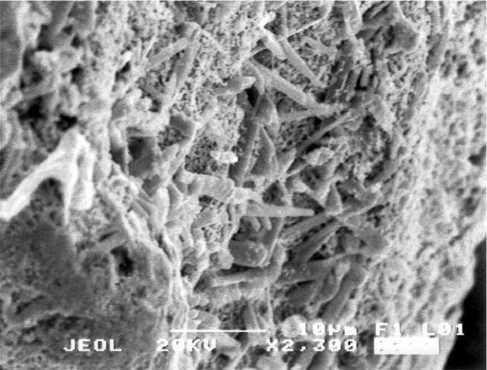

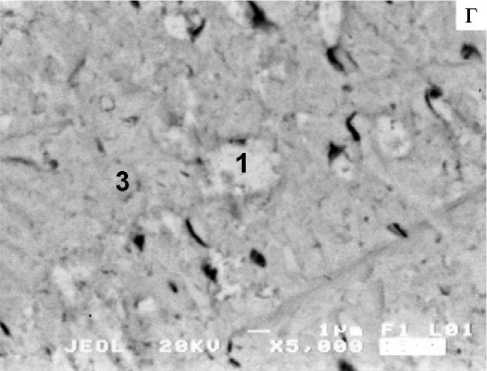

Проведенные нами исследования показали, что в ряде речных россыпей Урала не малым распространением пользуются обломочные золотины с наложенными каймами золото-свинцового состава, толщина которых колеблется от 100 до 500 мкм. Согласно наблюдениям в РЭМ, такие каймы имеют резкие границы, существенно отличаясь от обломочных золотин как строением, так и составом. При этом каймы отчетливо подразделяются на две микрозоны – внутреннюю свинцово-серебряно-зо-лотую, непосредственно граничащую с золотиной, и внешнюю серебряно-золото-свинцовую (рис.4, а). Особенностью внешней зоны является присутствие в ней идиоморфных метакристаллов октаэдрического вида, судя по сечениям габитуса (рис. 4, б). По размеру они колеблются в диапазоне от 10 до 50 мкм. В целом, картина локализации метакристаллов в золото-свинцовой микрозоне исследуемых келифитовых кайм весьма похожа на выявленные и описанные ранее В. В. Мурзиным микроструктуры выделений хун-чунита в матриксе анюйита [22].

Из наших наблюдений следует, что в обломочных золотинах с каймами развивается явно вторичная микропористость, скорее всего, свидетельствующая о выносе из них части вещества. Внутренняя зона кайм выглядит более плотной, а внешняя – вновь обнаруживает пористость, возникновение которой здесь обусловлено образованием метакристаллов. Кроме того, во внешней микрозоне выявляются реликты внутренней микрозоны (рис. 4, в)

Таблица 1

Химический состав (мас. %) и условная стехиометрия гидроксибромидов, нарастающих на золотые пленки в золотоплатиновых россыпях

|

Параметры |

Au |

Ag |

Pb |

Hg |

Cu |

Fe |

Mn |

S |

Br |

OH* |

Эмпирические формулы |

Cвинцовые

|

X |

11.13 |

Не обн. |

51.6 |

Не обн. |

0.17 |

4.56 |

0.02 |

0.08 |

30.35 |

2.09 |

(Pb 0.81–1 Cu 0–0.18 ) Br 1.22–2 (OH) 0–0.78 |

|

Sx |

18.81 |

12.93 |

0.73 |

5.91 |

0.1 |

0.25 |

8.49 |

1.84 |

|||

|

Vx , % |

169 |

25 |

429 |

130 |

500 |

312 |

28 |

88 |

Cвинцово-серебряные

|

X |

21.35 |

18.82 |

30.82 |

0.19 |

Не обн. |

0.51 |

Не обн. |

0.23 |

25.42 |

2.61 |

(Ag 0.3–0.86 Pb 0.14–0.7 Hg 0–0.05 Cu 0–0.02 )Br 0.11–1.68 (OH) 0.14–1..67 |

|

Sx |

19.95 |

8.15 |

10.18 |

0.5 |

0.85 |

1.08 |

11.93 |

1.85 |

|||

|

Vx , % |

93 |

43 |

33 |

263 |

167 |

470 |

47 |

71 |

Cеребряные

|

X |

35.03 |

46.83 |

0.81 |

0.45 |

Не обн. |

0.1 |

Не обн. |

е обн. |

11.78 |

5 |

(Ag 0.95–1 Pb 0–0.05 Hg 0–0.02 ) Br 0.16–0.74 (OH) 0.26–0.89 |

|

Sx |

13.7 |

11.23 |

1.11 |

0.59 |

0.23 |

6.28 |

2 |

||||

|

Vx , % |

39 |

24 |

137 |

131 |

230 |

53 |

40 |

Железные

|

X |

0.78 |

Не обн. |

4.93 |

Не обн. |

8.39 |

24.89 |

3.14 |

0.51 |

32.23 |

16.36 |

(Fe 0.67–0.69 Pb 0.01–0.08 Mn 0.01–0.21 Cu 0.02–0.31 ) Br 0.34–1.06 (OH) 0.94–1.66 |

|

Sx |

1.1 |

4.96 |

11.04 |

8.3 |

3.72 |

0.71 |

13.63 |

8.04 |

|||

|

Vx , % |

141 |

101 |

132 |

33 |

118 |

139 |

42 |

49 |

Свинцово-железные

|

X |

Не обн. |

Не обн. |

37.42 |

Не обн. |

Не обн. |

2.16 |

15.48 |

0.25 |

32.82 |

10.63 |

(Fe 0.52–0.61 Pb 0.31–0.82 Mn 01–0.02 Cu 0–0.16 )Br 0.59–1.16 (OH) 0.8 4–1.41 |

|

Sx |

10.53 |

2.18 |

3.16 |

0.22 |

4.78 |

4.64 |

|||||

|

Vx , % |

28 |

89 |

20 |

88 |

15 |

44 |

Примечания. X – среднее арифметическое, Sx – среднее квадратическое отклонение, Vx – коэффициент вариации.

Таблица 2

Химический состав (мас. %) обломочных золотин и развивающихся по ним келифитовых кайм

|

Параметры |

Au |

Pb |

Ag |

Hg |

Sn |

Cu |

Fe |

Sb |

As |

S |

Проба, ‰ |

Формула |

Обломочная золотина под келифитовой каймой

|

X |

96.18 |

0.05 |

3.76 |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

962 |

Au 0.9–0.99 Ag 0.01–0.1 Pb 0–0.01 |

|

Sx |

1.57 |

0.23 |

1.64 |

То же |

То же |

То же |

То же |

То же |

То же |

То же |

16 |

|

|

Vx , % |

1.6 |

460 |

44 |

То же |

То же |

То же |

То же |

То же |

То же |

То же |

1.66 |

Микрозона внутренняя, свинцово-серебряно-золотая

|

X |

83.73 |

0.83 |

15.43 |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

837 |

Au 0.67–0.79 Ag 0.1–0.28 Pb 0–0.02 |

|

Sx |

3.17 |

1.07 |

3.58 |

То же |

То же |

То же |

То же |

То же |

То же |

То же |

32 |

|

|

Vx , % |

4 |

129 |

23 |

То же |

То же |

То же |

То же |

То же |

То же |

То же |

4 |

Микрозона внешняя, серебряно-золото-свинцовая

|

X |

55.30 |

42.62 |

0.61 |

0.05 |

0.21 |

0.03 |

0.64 |

0.1 |

0.33 |

0.05 |

552 |

Au 0.03–0.81 Pb 0.13–0.91 Ag 0–0..24 Hg 0–0.03 Fe 0–0.42 Cu 0–0.03 Sn 0–0.12 Sb 0–0.12 As 0–0.29 S 0–0.09 |

|

Sx |

21.13 |

19.97 |

2.26 |

0.27 |

1.11 |

0.16 |

2.6 |

0.42 |

1.94 |

0.25 |

211 |

|

|

Vx , % |

38 |

47 |

370 |

540 |

529 |

533 |

406 |

420 |

588 |

500 |

38 |

Метакристаллы

|

X |

68.82 |

30.5 |

0.61 |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

Не обн. |

688 |

Au 0.34–0.85 Pb 0.15–0.32 Ag 0–0.02 |

|

Sx |

5.27 |

5.05 |

0.61 |

То же |

То же |

То же |

То же |

То же |

То же |

То же |

53 |

|

|

Vx , % |

8 |

17 |

100 |

То же |

То же |

То же |

То же |

То же |

То же |

То же |

8 |

Примечания. X – среднее арифметическое, Sx – среднее квадратическое отклонение, Vx – коэффициент вариации.

Рис. 4. Строение золото-свинцовых келифитовых кайм на обломочных золотинах. На а и б: 1 – золотина; 2, 3 – внутренняя Pb-Ag-Au (2) и внешняя Ag-Au-Pb (3) микрозоны каймы; 4 – метакристаллы. На в и г реликты Pb-Ag-Au микрозоны (в) и первичной золотины (г) во внешней Ag-Au-Pb микрозоне. РЭМ-изображения в режиме упруго-отраженных электронов.

и даже первичных золотин (рис. 4, г). Все это мы расцениваем как прямое указание на развитие исследуемых золото-свинцовых кайм в ходе диффузионно-метасоматического замещения обломочных золотин.

Результаты электронно-микроскопических и рентгеноспектральных микрозондовых исследований приводят к следующим выводам.

Собственно золотины под келифитовыми каймами отвечают весьма высокопробному золоту, превосходя золотины без кайм по пробе, как минимум, на 15–70 ‰ (табл. 2). Примеси в них представлены практически только серебром. Спорадически регистрируемый свинец отражает, вероятно, дистальное влияние келифитизации. Все это, очевидно, указывает на модифицированность их состава.

Внутренняя Pb-Ag-Au микрозона келифито-вых кайм соответствует умеренно высокопробному (средне-пробному) золоту, уступая первичным золотинам в среднем 110–120 ‰. Главной особенностью этой микрозоны является повышение в ней в три-пять раз содержания серебра, не опускающегося ниже 12 мас. %. Примесь свинца распределена здесь неравномерно (частота встречаемости – около 40 %), не превышая 3 мас. %. Согласно расчетам, свинец во внутренней микрозоне обратно кор- релируется с золотом (r = –0.97), но прямо с серебром (r = 0.41). Следовательно, образование внутренней зоны происходило путем замещения золота не только серебром, но и свинцом при резком преобладании первого.

Внешняя Ag-Au-Pb микрозона келифитовых кайм широко варьирует по составу, отвечая интервалу от низкопробного до весьма низкопробного золота. Это обусловлено аномальным ее обогащением именно свинцом. Крайние по этому признаку составы здесь практически отвечают самородному свинцу. Частота встречаемости примеси серебра не превышает 25 %. В качестве других примесей выступают в порядке снижения частоты встречаемости Fe, Sb, Cu, Hg, Sn, As, S. Свинец во внешней микрозоне обратно коррелируется с Au (r = –0.98) и Ag (r = –0.17), но, напротив, прямо связан с железом, сурьмой и мышьяком (r = 0.20–0.31). Из этого можно понять, что при образовании внешней микрозоны происходило замещение свинцом не только золота, но и серебра.

Ag-Pb-Au метакристаллы характеризуются гораздо более устойчивым составом, отвечающим низкопробному золоту. Содержания золота, свинца и серебра в них близки к средним данным для внешней микрозоны келифитовых кайм. При этом в собственно метакристаллах серебро встречается в два раза чаще, чем во вмещающей метакристаллы микрозоне. Другие элементы-примеси в них не выявлены. Свинец в метакристаллах обратно коррелируется с золотом (r = –0.99), но прямо с серебром (r = 0.24). Следовательно, в рассматриваемом случае свинец и серебро замещали золото комбинативно.

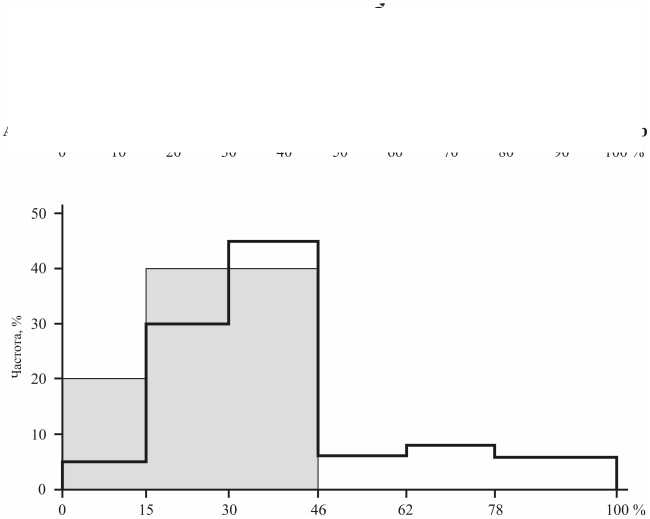

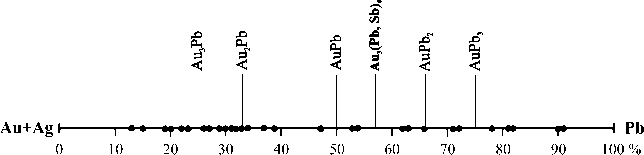

Таким образом, состав келифитовых золотосвинцовых кайм, развивающихся на обломочных золотинах, в целом варьирует в очень широких пределах, перекрывая почти весь диапазон возможных составов золото-свинцовых соединений (рис. 5). Следует напомнить, что на вероятность этого мы указывали и ранее при описании золотых пленок [18]. В рассматриваемых каймах распределение соответствующих соединений по Au-Pb диапазону является очень неравномерным, что, очевидно, связано с различной устойчивостью золотосвинцовых смесей. Подавляющая часть составов приходится на область Au 2 Pb–Au 3 Pb, к которой приурочен минерал хунчунит, лишь сравнительно недавно найденный и в российских месторождениях [22]. Судя по нашим данным, стремление к хун-чунитовой стехиометрии особенно характерно для метакристаллов.

Рис. 5. Диапазон варьирования состава (вверху) и распределение по составу (внизу) золото-свинцовых твердых растворов. Линия – вся совокупность данных, заливка – данные по метакристаллам.

Обобщение экспериментальных данных при- 6. водит нас к следующему заключению.

Выявленные на обломочных золотинах мик- 7. розональные келифитовые каймы сложены практически непрерывно варьирующими по составу металлическими твердыми растворами замещения, возникшими, вероятно, в результате ионного обмена и последующего диффузионного метасоматоза. Наложение кайм на явно механически изношенные золотины и притом их идеальная сохранность свидетельствуют, во-первых, об аутигенном их проис-

хождении, а во-вторых, об образовании в сугубо экзогенных условиях.

Судя по зональности кайм, ионообменное вытеснение золота из первичных золотин происходило сначала преимущественно серебром (образование внутренней Pb-Ag-Au микрозоны), а затем сменилось вытеснением золота и серебра свинцом (образование внешней Ag-Au-Pb микрозоны). Формирование внешней микрозоны сопровождалось образованием в ней метакристаллов, наиболее стехиомет-ричных и практически лишенных примесей.

Вариации состава выявленных золото-свинцовых с примесью серебра твердых растворов перекрывают весь диапазон возможных составов соответствующих интерметаллидных соединений. При этом подавляющая часть самородно-металлических фаз приходится на область Au 2 Pb–Au 3 Pb, к которой приурочен минерал хунчунит. Степень стехиометричности золото-свинцовых фаз изменяется в согласии с реконструированной последовательностью келифитизации, возрастая при переходе от внутренней свинцово-серебряно-золотой микрозоны к внешней серебряно-золото-свинцовой микрозоне и далее к метакристаллам. Очевидно, что этот тренд вполне адекватно отражает естественную для твердых растворов тенденцию к упорядочению.

Работа выполнена при финансовой поддержке интеграционного проекта УрО РАН с СО и ДВО РАН №09-И-5-2002.

Список литературы Аутигенная минерализация в речных россыпях как природный научный феномен

- Liversidge A. The Crystalline of gold and platinum nuggets//R. Soc. N. S. W., J. Proc., 1893. P. 303-343.

- Петровская Н.В. Морфология и структура «нового» золота//Доклады АН СССР, 1941. № 6. С. 424-426.

- Яблокова С. В. Геология россыпей. М.: Наука, 1965. С. 152-155.

- Альбов М.Н. Вторичная зональность золоторудных месторождений Урала. М.: Госгеолтехиздат, 1960. 150 c.

- Альбов М. Н. Закономерности распределения золота в зоне гипергенеза жильных месторождений//Геология, поиски и разведка рудных месторождений, 1973. Вып. 1. С. 81-90.

- Петровская Н.В. Золотые самородки. М.: Наука, 1993. 191 c.

- Новгородова М.И., Генералов М.Е., Трубкин Н.В. Новое золото в корах выветривания Южного Урала (Россия)//Геология рудных месторождений, 1995. Т.37. № 1. С. 40-53.

- Росляков Н.А. Геохимия золота в зоне гипергенеза. Новосибирск: Наука, 1981. 237 c.

- Попенко Г.С. Минералогия золота четвертичных россыпей Узбекистана. Ташкент: ФАН, 1982. 114 c.

- Mann A.W. Mobility of gold and silver in weathering profiles: Some observations from Western Australia//Econ. Geol., 1984. Vol.79. No 1. P. 38-49.

- Dominidue M. Concentration of gold in situlaterites from Mato Grosso//Miner. Deposita, 1987. Vol.22. No 3. P. 185-189.

- Bhaskara Rao A. Lateritic gold project//Chem. Geol., 1987. Vol.60. No 1. P. 293-298.

- Росляков Н.А., Нестеренко Г.В., Калинин Ю.А. и др. Зональность кор выветривания Салаира. Новосибирск: НИЦ ОИГГМ, 1995.

- Калинин Ю.А., Росляков Н.А., Прудников С.Г. Золотоносные коры выветривания юга Сибири. Новосибирск: Академическое изд-во ГЕОС, 2006. 366 c.

- Хазов А.Ф., Петровский Д.В. Генетические особенности гипергенно-модифицированного золота в корах выветривания//Доклады РАН, 2007. Т.416. № 4. С. 533-537.

- Силаев В.И., Хазов А.Ф., Чайковский И.И., Филиппов В.Н. «Живая» россыпь на реке Большой Шалдинке//Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН/2005. № 9. С. 4-9.

- Большешалдинская россыпь на Среднем Урале: феномен аутигенеза самородного золота и свинцово-серебряных гидроксил бромидов/В.И.Силаев, М.В.Мальцева, В.Н.Филиппов, И.И.Чайковский//Проблемы минералогии, петрографии и металлогении: Материалы научных чтений памяти П.Н. Чирвинского. Вып. 7. Пермь: Изд-во ПГУ, 2005. С. 52-71.

- Наумов В.А., Силаев В.И., Чайковский И.И. и др. Золотоносная россыпь на реке Большой Шалдинке на Среднем Урале. Пермь: Изд-во ПГУ, 2005. 92 c.

- Силаев В.И., Хазов А.Ф., Сокерин М.Ю. Гипергенно-экзогенное минерало-и рудообразование в мезокайнозое Урала и Приуралья. Сыктывкар: Геопринт, 2006. 95 c.

- Хазов А.Ф., Силаев В.И., Филиппов В.Н. Аутигенез золото-свинцовых интерметаллидов в «живой» золотоплатиновой россыпи//Проблемы минералогии, петрографии и металлогении: Научные чтения памяти П.Н.Чирвинского. Пермь: Изд-во ПГУ, 2008. Вып. 11. С. 15-26.

- Вознесенский С.Д., Золотова В.Г. Современное минералообразование в золотой россыпи//Записки ВМО, 1986. Ч. 115. № 3. С. 301-310.

- Мурзин В.В., Бушмакин А.Ф., Суставов С.Г. Хунчуньит Au2Pb из россыпи р. Восточный Шишим (Средний Урал)//Уральский минералогический сборник, 1996. № 6. С. 96.

- Рождествина В.И. Криотемпературный генезис благородных металлов//Кристаллогенезис и минералогия: Материалы II Международной конференции. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. С. 121-123.

- Куимова Н.Г., Жилин О.В. Биогенная кристаллизация ионного золота микромицетами//Доклады РАН, 2002. Т.386. № 6. С. 809-812.

- Куимова Н.Г., Моисеенко В.Г. Биогенная минерализация золота в природе и эксперименте//Литосфера, 2006. № 3. С. 83-95.

- Куимова Н.Г., Рогулина Л.И., Моисеенко В.Г. К вопросу генезиса интерметаллических соединений золота и свинца в россыпях//Минералогия и жизнь: происхождение биосферы и коэволюция минерального и биологического миров, биоминералогия: Материалы IV Международного семинара. Сыктывкар: Геопринт, 2007. С. 224-226.

- Thermodynamic Properties of Inorganic Materials. Landolt-Bёrnstein -Group IV Physical Chemistry. 2007. Vol.19B5. Binary Systems. Part 5: Binary Systems Supplement 1.

- Вол А.Е., Каган И.К. Строение и свойства двойных металлических систем. Т.3. М.: Наука, 1976. 816 с.

- Евстигнеева Т.Л., Трубкин Н.В., Рамдор Р. Письмо в редакцию//Вестник Отделения наук о Земле РАН, 2003. № 1 (21). С. 16-18.

- Dyusembaeva K.S., Levin V.L., Kotelnikov P.E. et al. Canadian Mineralogist, 2007. Vol.45. Р. 1277-1281.