Аутофлюоресценция в комплексной эндоскопической диагностике рецидивов рака легкого

Автор: Полякова Н.В., Евтушенко В.А., Черемисина О.В., Панкова О.В.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 6 (30), 2008 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты динамического наблюдения 68 больных, получивших комбинированное и хирургическое лечение по поводу немелкоклеточного рака легкого. В контрольные сроки после лечения выполнялась фибробронхоскопия с оценкой аутофлюоресценции слизистой оболочки культи бронхов и забором материала для морфологического исследования. Анализ спектров аутофлюоресценции, полученных из культи оперированного бронха, обеспечивает раннее выявление местного рецидива, улучшает качество дифференциальной диагностики.

Рецидив рака легкого, аутофлюоресценция, эндоскопическая диагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/14054914

IDR: 14054914 | УДК: :

Текст научной статьи Аутофлюоресценция в комплексной эндоскопической диагностике рецидивов рака легкого

На протяжении последних десятилетий рак легкого остается самой распространенной патологией в структуре онкологической заболеваемости в большинстве развитых стран мира. Несмотря на совершенствование методов лечения рака легкого, заметной тенденции к улучшению показателей отдаленной выживаемости не наблюдается [3, 9]. Изучение причин смерти больных раком легкого после радикальных хирургических операций выявило, что более чем у трети из них наблюдалось развитие местного рецидива, что является непосредственной причиной дальнейшего прогрессирования заболевания и неблагоприятного исхода [1, 10].

Поэтому серьезной проблемой онкопульмонологии является своевременная диагностика и лечение рецидива заболевания. Длительное время единственным методом выявления признаков местного прогрессирования опухолевого процесса являлось рентгенологическое исследование. Однако рутинная рентгенография имеет ограниченные возможности в выявлении рецидива опухоли в культе бронха, особенно после выполнения пульмонэктомии [2]. В современных условиях в клинической практике широкое распространение получил метод компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки, что в некоторой степени повысило возможности диагностики рецидивов рака легкого после хирурги- ческого лечения. В этом отношении, по мнению многих авторов, КТ является наиболее эффективной методикой лучевой диагностики. Особенно высоки его диагностические возможности для выявления рецидива рака в культе прооперированного бронха при условии экзобронхиального и перибронхиально-разветвленного характера роста опухоли [5, 10].

Однако при эндобронхиальном раке диагностическая ценность КТ довольно низка, тогда как использование фибробронхоскопии (ФБС) в большинстве случаев позволяет выявить рецидив центрального рака в культе бронха на ранних стадиях и морфологически его подтвердить. При обнаружении прямых эндоскопических признаков опухолевого роста постановка диагноза не вызывает особых затруднений, однако при выявлении только косвенных признаков рецидива возникают серьезные сложности в интерпретации обнаруженных изменений слизистой оболочки культи бронха. В этом случае эндоскопические симптомы позволяют только заподозрить развитие возврата заболевания. Особые трудности возникают при эндоскопической дифференциальной диагностике между пери-бронхиальной формой опухоли и воспалительной инфильтрацией со стенозированием бронха при ряде доброкачественных заболеваний. Таким образом, выявление раннего рецидива опухоли в культе бронха является одной из актуальных и сложных задач, стоящих перед специалистами эндоскопической службы [4, 5, 10].

По данным ряда авторов [4, 11–14], наиболее информативным методом диагностики центрального рака легких на ранней стадии является флюоресцентная бронхоскопия. В основе метода лежат различия в интенсивности и спектральном составе собственной эндогенной флюоресценции здоровой и опухолевой ткани при их возбуждении лазерным излучением в ультрафиолетовом и видимом диапазонах спектра. Было показано, что интенсивность собственной флюоресценции в патологических участках значительно меньше, чем интенсивность флюоресценции в здоровых тканях [6–8]. Однако не изучены возможности данного метода при дифференциальной диагностике различных изменений слизистой оболочки бронхов в условиях оперированного легкого.

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности комплексного послеоперационного мониторинга у больных раком легкого, получивших комбинированное лечение, включающего эндоскопические методы диагностики с проведением локальной спектроскопии слизистой оболочки бронхиального дерева.

Материал и методы

Проведено динамическое наблюдение в послеоперационном периоде за 68 пациентами, получившими комбинированное лечение по поводу немелкоклеточного рака легкого в клиниках НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН. Среди обследованных больных было 10 женщин (15 %) и 58 мужчин (85 %). Средний возраст пациентов составил 57,6 года (от 20 до 73 лет). Центральный рак легких наблюдался у 33 (48,5 %), периферический рак – у 35 (51,5%) пациентов.

У 50 (74 %) больных при обследовании в предоперационном периоде выявлен плоскоклеточный рак с разной степенью дифференцировки, аденокарцинома имела место в 18 случаях (26 %). В зависимости от стадии заболевания пациенты распределились следующим образом: I ст. – 7 человек (10 %), II ст. – 42 (62 %), III ст. – 19 (28 %) больных.

Пациентам со II–III стадией заболевания в предоперационном периоде проводилось 2–4 курса полихимиотерапии по схеме: таксотер + платина в стандартных дозировках. Затем выполнялось хирургическое лечение с интраоперационной лучевой терапией в дозе 10–15 Гр на фоне радиосенсибилизации гемзаром. В зависимости от объема хирургического вмешательства пациенты распределились следующим образом: пульмонэктомия выполнена в 30 (44 %) случаях, лобэктомия – в 33 (49 %), билобэктомия – в 5 (7 %) наблюдениях.

Всем пациентам в контрольные сроки через 3, 6, 9, 12 мес после операции выполнялось эндоскопическое исследование бронхиального дерева, результаты которого сопоставляли с данными компьютерно-томографического, рентгенологического и патоморфологиче-ского исследований. С целью диагностики патологических процессов в культе прооперированного бронха в дополнение к стандартному обследованию проводилось измерение аутофлюоресценции (АФ) слизистой оболочки методом локальной спектроскопии. Для проведения локальной спектроскопии использовалась флюоресцентная диагностическая установка «Спектр-Кластер». Данная установка включает в себя волоконно-оптическое устройство доставки лазерного и сбора флюоресцентного излучения, спектрограф, многоканальный линейный фотоприемник, персональный компьютер и лазерные источники излучения для возбуждения флюоресценции.

Методика локальных спектрально-флюоресцентных исследований состояла в следующем: во время проведения бронхоскопии в белом свете через канал эндоскопа вводился волоконнооптический катетер, при помощи которого регистрировались спектры со слизистой оболочки культи бронха (от 15 до 25). В качестве контроля снимались спектры с визуально не измененных участков слизистой оболочки в противоположном здоровом бронхе. Затем с участков слизистой оболочки, на которых проводилось измерение аутофлюоресценции, выполнялась биопсия для морфологического исследования.

Результаты и обсуждение

У всех больных, включенных в исследование, типичные спектры аутофлюоресценции нормальной слизистой оболочки противоположного бронха располагаются в области 500–800 нм, с пиками интенсивности, равными 532 нм и 590–600 нм, формы их идентичны, величина спектрально-флюоресцентного диагностического параметра составляет Df = 38 ± 1,4. По данным эндоскопического мониторинга – изменений в неоперированной части бронхиалтьного дерева также выявлено не было.

В 11 (16 %) случаях при динамическом наблюдении во время традиционного бронхоскопического исследования были обнаружены дополнительные объемные образования в культе бронха. Из них у 7 пациентов в сроки от 9 до 18 мес после операции визуализировались экзофитные образования с гладкой, красноватого цвета поверхностью, которые при инструментальной пальпации были мягкой или тугоэластичной консистенции, что позволило расценить данную эндоскопическую картину как гранулему культи оперированного бронха. При дальнейшем морфологическом исследо- вании диагноз гранулемы был подтвержден у 6 пациентов, в 1 случае был диагностирован рецидив опухоли.

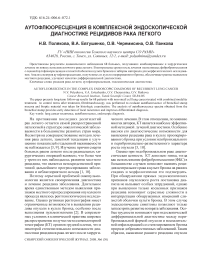

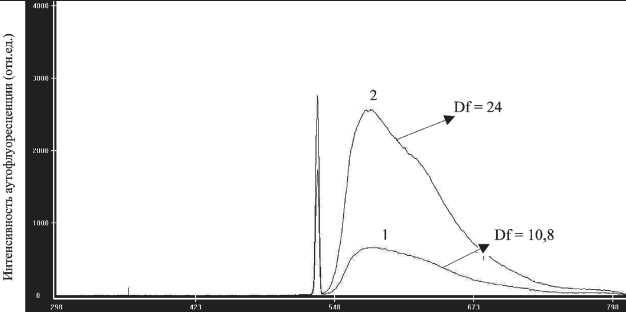

Следует отметить, что в случае подтвержденного рецидива рака легкого при локальной спектроскопии в центре впервые выявленного объемного образования диагностировалось выраженное снижение аутофлюоресценции слизистой, по сравнению с периферическими участками патологического очага образования, Df = 4,0 ± 2,9. Биопсийный материал, полученный непосредственно из участка со сниженными показателями АФ, подтвердил наличие злокачественного процесса (рис. 1). У больных с гранулемами культи оперированного бронха отмечалось незначительное снижение показателей аутофлюоресценции, позволяющее говорить о доброкачественности данных образований, что было морфологически верифицировано в дальнейшем. В зоне гранулемы спектрально-флюоресцентный диагностический параметр Df составил 10,8 ± 1,1 (рис. 2).

Длина волны, нм

Рис. 1. Спектры аутофлюоресценции in vivo в культе резецированного верхнедолевого бронха слева – истинная гранулема (1) и в неизмененной слизистой оболочки верхнедолевого бронха справа (2)

Рис. 2. Спектры аутофлюоресценции in vivo в культе резецированного верхнедолевого бронха справа – местный рецидив рака легкого (1) и в неизмененной слизистой оболочки верхнедолевого бронха слева (2)

У 4 пациентов на основании первичного эндоскопического осмотра был заподозрен рецидив рака легкого в культе бронха. При этом участки слизистой оболочки для прицельной биопсии были определены на основании анализа показателя Df в разных точках выявленных патологических очагов. Диагноз рецидива при морфологическом исследовании подтвердился в одном случае, когда был зафиксирован самый низкий уровень аутофлюоресценции (Df = 4,3 ± 1,1). У 2 пациентов отмечено незначительное снижение спектрально-флюоресцентного диагностического параметра, морфологически это проявлялось признаками хронического воспаления, а у одного пациента процесс верифицирован как грануляционная ткань.

Наиболее трудными для эндоскопической диагностики являются процессы, обусловленные перибронхиальным ростом опухоли и соответственно имеющие скудную эндоскопическую семиотику. Рецидив злокачественной опухоли, имеющий подобный тип рост, как правило, редко удается выявить на ранней стадии [2, 5]. В значительном числе случаев подобные изменения расцениваются как воспалительные. Так, в нашем исследовании в одном наблюдении через 18 мес после операции в культе бронха эндоскопически определялись признаки локального воспаления, сопровождающиеся снижением АФ. Морфологическое заключение по биопсийному материалу свидетельствовало о наличии диспластического процесса II–III стадии. В последующем при ФБС-контроле через 24 мес был диагностирован рецидив рака легкого, который характеризовался значительным снижением аутофлюоресценции.

У 12 (18 %) пациентов были выявлены признаки воспаления слизистой оболочки культи различной интенсивности, что характеризовалось незначительным снижением аутофлюоресценции на данных участках. Воспалительный характер данных изменений подтвердился при гистологическом исследовании биопсийного материала. В 44 (65 %) случаях развития патологических изменений в культе оперированного бронха не выявлено.

Таким образом, при динамическом эндоскопическом обследовании с последующим морфологическим исследованием материала из культи бронхов у 3 пациентов (4,5 %) в сроки от 18 до 24 мес был выявлен рецидив опухоли, у 7 (10 %) больных в сроки от 9 до 18 мес диагностированы сформировавшиеся гранулемы оперированного бронха. Изучение уровня аутофлюоресценции слизистой оболочки в культе резецированного бронха позволило адекватно определить точки прицельной биопсии, что повысило диагностическую эффективность эндоскопического мониторинга. Применение рутинной ФБС в белом свете не всегда позволяет установить однозначный и своевременный диагноз локального рецидива рака легкого [6, 10]. Анализ показателей АФ в участках неопухолевых изменений культи бронха – гранулемы, очаги воспалительного процесса, позволяет свести к минимуму диффренциально-диагностические трудности подобных клинических ситуаций.

Применение традиционного рентгенологического исследования не позволило ни в одном из случаев установить местное прогрессирование опухолевого процесса в культе бронха. При КТ исследовании в процессе динамического наблюдения в представленной группе пациентов рецидив заболевания был выявлен в одном случае, когда процесс характеризовался пери-бронхиальным типом роста. В то время как проведение эндоскопического мониторинга позволяет визуализировать экзофитные образования и патологические изменения слизистой оболочки культи бронха без нарушения просвета бронха на раннем этапе.

Таким образом, основным методом диагностики рецидива рака легкого в оперированном бронхе следует считать фибробронхоскопию. При этом раннее выявление эндобронхиального рецидива злокачественного процесса возможно только при проведении ФБС с локальной спектроскопией, с биопсией участков слизистой оболочки, имеющих пониженные показатели аутофлюоресценции.