Аварийные раскопки могильника саргатской культуры Венгерово-6

Автор: Молодин В.И., Ефремова Н.С., Дураков И.А., Мыльникова Л.Н., Сальникова И.В., Борзых К.Л.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521745

IDR: 14521745

Текст статьи Аварийные раскопки могильника саргатской культуры Венгерово-6

Могильник Венгерово-6 расположен на второй надпойменной террасе правого берега р. Тартас, в 2,5 км к югу от с. Венгерово (НСО). Памятник открыт в 1973 г. В.И. Соболевым. Предварительные сведения о нем неоднократно опубликованы [Троицкая, Молодин, Соболев, 1980; Молодин, Новиков, 1998].

Могильник состоял из 2 курганных насыпей. В 2010 гг. насыпь кургана № 1 была практически полностью разрушена, а почва вывезена на огороды местными жителями. До разрушения курган представлял собой хорошо задернованную насыпь диаметром примерно 25,0 м и 0,5 м высоты. Вокруг насыпи прослеживался ровик глубиной 0,3 м и шириной 0,25 м [Молодин, Новиков, 1998]. На его вершине в 50-е гг XX в. был установлен т р иан гу ляционный знак. На момент начала работ остатки насыпи частично сохранилась только в южной части кургана. Курган занимал господствующее положение над окрестной территорией и был сооружен, вероятно, для незаурядного лица или группы лиц. Еще до раскопок было очевидно, что объект относится к саргатской культуре.

После удаления остатков насыпи кургана были выявлены два концентрических рва и пять погребений (рис. 1). Вся внутренняя площадка кургана сильно повреждена норами и грабительскими ямами.

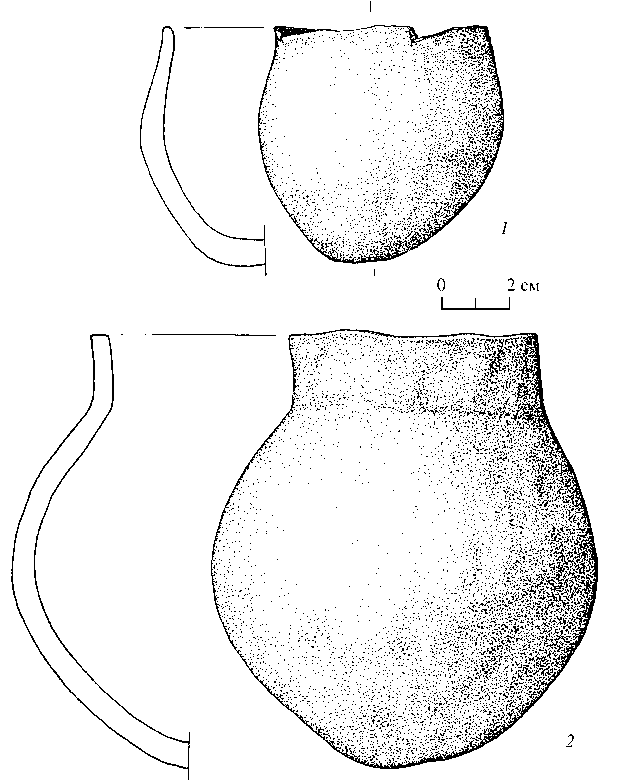

Внешний ров представлял собой кольцо диаметром 19,0-19,1 м, шириной в ССЗ части - 1,07 м, а на ЮЮВ участке - 2,07 м. В ССЗ и ЮЮВ частях рва прослежены перемычки: ширина первой достигает 1,26 м, второй – 0,57 м. Максимальная глубина рва – 0,67 м, минимальная – 0,18–0,2 м. В заполнении рва найдена железная лирообразная пряжка с подвижным язычком, железное разомкнутое кольцо из кованого прута, двудырчатый железный псалий (рис. 2, 2 ), стеклянная бусина с внутренней позолотой и кости животных. ЮЗ участок рва перерезал две более ранние ямы, в заполнении которых найдены кости птиц, чешуя и жаберные крышки крупной щуки, каменный скребок.

Второй ров локализовался внутри кольца, образованного внешним. Его диаметр 16,8 м, ширина 1,28–0,95 м, глубина 0,42–0,05 м. В ЮЮВ части

Рис. 1. Могильник Венгерово-6. Курган 1. План на уровне материка.

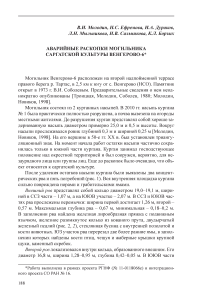

ров имеет перемычку шириной 2,64–2,5 м. В заполнении внутреннего рва найдены зубы лошади, несколько фрагментов костей животных и человека, целый круглодонный керамический сосудик (рис. 3, 1 ).

Важной конструктивной особенностью, выявленной при раскопках, является то, что внутренний ров местами перерезал внешний. Очевидно, это произошло уже в то время, когда внешний ров был частично заполнен землей. Данные наблюдения свидетельствуют, что сакральное пространство, огороженное внешним рвом, достаточно длительное время пустовало. Не исключено, что значительное по своим размерам сооружение начинало строиться еще до смерти будущего «владельца». Стратиграфические наблюдения показывают, что с сооружением внутреннего рва, видимо, связано появление могил. Могила № 3, судя по тому, что она частично перерезает внутренний ров, самая поздняя в комплексе и возводилась последней.

Рис. 2. Находки из кургана 1 могильника Венгерово-6.

1 – золотой перстень; 2 – двудырчатые железные удила.

Погребение 1. Р асположено в центре ограниченной рвами погребальной площадки. Могильная яма подпрямоугольной формы, ориентирована по линии СЗ–ЮВ. Размеры могилы 2,3×2,9 м, глубина 0,82–0,96 м. Погребение ограблено. В заполнении могилы найдены кости человека, кости рыбы, развал керамического сосуда, два костяных и три железных наконечника стрел, фрагменты рукояти железного ножа с кольцевым навершием.

Погребение 2. Расположено в западной части погребальной площадки. Могильная яма подпрямоугольной формы, ориентирована по линии ССЗ– ЮЮВ. Размеры 2,3×3,4 м, глубина 1,17 м. В ЮВ углу могилы прослеживается небольшая ямка, заполненная костями рыбы.

Погребение ограблено, кости человека лежали в беспорядке. В центре могилы на уровне дна прослежено скопление фрагментов керамического сосуда саргатской культуры.

В заполнении могильной ямы найдены железный трехлопастной наконечник стрелы, круглая нашивная бляшка из плющеной золотой фольги, бронзовая литая бляха с зооморфным рельефом, выполненным в традициях скифо-сибирского звериного стиля, обломки неопределимых железных предметов. Под нижней челюстью погребенного обнаружен золотой перстень (рис. 2, 1 ) со щитком, украшенным круглой голубой пастовой вставкой в напаянном гнезде-держателе, обрамлённом по краю зернью. Дужка перстня изготовлена из куска толстой проволоки, один конец которой припаян к щитку, второй оставлен незакреплённым. Подобный способ оформ- 190

Рис. 3. Сосуды из кургана 1 могильника Венгерово-6.

ления щитка зафиксирован на бляхе из погребения у с. Шучье в Северном Казахстане [Засецкая, 1975]. По стилистическим и технологическим признакам найденный экземпляр сближается с серией перстней из Сибирской коллекции Петра I [Руденко, 1962]. Набор технологических приёмов: пайка, зернь, пастовые вставки, по мнению И.П. Засецкой [1975], характерен для эллинистического и римского ювелирного дела. Безразмерная проволочная дужка с одним незакреплённым концом так же весьма характерная деталь эллинистического искусства. Таким образом, судя по форме и технологии изготовления, перстень является западным, вероятнее всего, позднеантичным импортом.

Погребение 3. Расположено у ЮЗ края погребальной площадки, южной стенкой частично перерезает внутренний ров кургана. Могила подпрямоугольной формы с сильно скруглёнными углами вытянута по линии З–В. Вдоль северной стенки прослежен уступ шириной 0,04–0,28 и глубиной 0,1–0,16 м. На глубине 0,8–0,65 м от уровня материка, вдоль всех стенок, фиксируется ещё один широкий (0,1–0,37 м) уступ, видимо, играющий роль заплечиков. Размеры могилы по верхнему контуру 3,29×174 м; глубина от уровня материка 1,81 м. В заполнении могилы найдены кости рыб и фрагмент обожженной кости животного.

Умерший погребен на спине, в вытянутом положении, головой на запад. Правая рука вытянута вдоль тела, левая отсутствует вместе с лопаткой. Локтевая и лучевая кости левой руки найдены между погребённым и южной стенкой могилы. Ноги вытянуты и слегка приподняты на 8–10 см. Обе стопы и берцовые кости левой ноги отсутствуют.

В погребении найдены: круглая поясная железная пряжка с подвижным язычком, 10 костяных наконечников стрел, крупная пастовая рубчатая бусина, круглодонный керамический сосуд (рис. 3, 2 ).

Погребение 4 . Ограблено. Могильная яма имела подпрямоугольную форму, ориентирована по линии СЗ–ЮВ. Её размеры 2,65×1,3 м, глубина 1,15 м. В СЗ углу на уровне дна зафиксировано скопление фрагментов сосуда сар-гатской культуры и лежащие в беспорядке кости взрослого человека.

Погребение 5 . Полностью ограблено. Верхний контур сильно повреждён грабительскими ямами, нижний имеет форму вытянутого прямоугольника, ориентированного по линии СЗ–ЮВ. Размеры могилы 2,5×0,9 м, глубина от уровня материка 1,28–1,39 м. В заполнении могилы найдены: клюв водоплавающей птицы, обломки железного предмета, фрагмент локтевой кости и фаланги пальца человека.

Датирующий предметный комплекс могильника включает: железные наконечники стрел, пряжки с подвижным язычком, стеклянную бусину с внутренней позолотой, железный двудырчатый псалий.

Железные трехлопастные наконечники стрел широко представлены в саргатских материалах [Матвеева, 1994; Корякова, 1988]. Изделия такого типа известны для прохоровской культуры с III в. до н.э. [ Корякова , 1988], с этого же периода они встречаются в Средней Азии и Казахстане [Литвин-ский, 1972]. У хуннов подобные наконечники существовали с III в. до н.э. по I в. н.э., а во II–III в. н.э. исчезают [Сорокин, 1956].

Железные пряжки с подвижным язычком имеют очень широкий круг аналогий. В кургане их найдено две: одна с лирообразной рамкой – во внешнем рву, вторая – круглая, происходит из погребения № 3. В.А. Могильников относит появление круглых пряжек с вращающимся язычком ко II–I вв. до н.э. [1997]. В Приобье такие пряжки встречены в могильниках Ордынс-кое-1 и Быстровка-3, датируемых рубежом I в. до н.э. – I в. н.э. [Троицкая, 1979; Дураков, Мжельская, 1995]. Аналогии им имеются в прохоровской и хуннской культурах [Давыдова, 1985 ; Коновалов, 1976].

В материалах саргатской культуры круглые пряжки встречаются в поздних комплексах. Подобное изделие найдено в погребении 9 кургана 1 могильника Аббатский-3, датируемого в пределах I–IV вв. н.э. [Матвеева, 1994]. По классификации Л.Н. Коряковой, они относятся ко второму типу первой группы С.95 и в погребениях сопровождаются вещами II в. до н.э. – II в. н.э. [1988].

Пряжки с лирообразной рамкой так же обнаруживаются в комплексах саргатской культуры значительной серией [Матвеева, 1994]. Аналогии им известны в материалах таштыкской культуры и у хунну Забайкалья [Степная полоса…, 1992; Кызласов, 1960 ; Коновалов, 1976]. Л.Р. Кызласов относит их к 9 типу таштыкских пряжек и датирует I в. до н.э. – V в. н.э. [1960].

Железные прямые двудырчатые псалии найдены, например, в Тютрин-ском могильнике [Матвеева, 1993]. Их появление относят к периоду III– II вв. до н.э. [Матвеева, 1993, Ст е пная полоса…, 1992].

Стеклянные шаровидные бусины с внутренней позолотой широко известны в материалах саргатской культуры с территории Барабы [Полосьмак, 1987]. По классификации А.М. Алексеевой они относятся к 1 типу (вариант «а»), характерному для эпохи эллинизма [1975]. Как считает В.Б. Де-опик, производство подобных бус было налажено в Александрии в III–II вв. до н.э., тогда же они появились в Северном Причерноморье и на Кавказе [1961]. Ю.Л. Щапова отмечала, что основными центрами производства таких бус для эллинистического времени кроме Египта, Месопотамии и Палестины, следует считать Сирию, Италию и европейские провинции Римской империи [1978]. Диапазон бытования бус с внутренней позолотой в Западной Сибири охватывал III в. до н.э. - II в. н.э., причём наибольшей популярностью они пользовались во II в. до н.э. – I в. н.э. [Корякова, 1988].

Таким образом, судя по вещевому материалу, данный памятник был сооружён в период II–I вв. до н.э. – I в. н.э. и относится к позднему периоду существования саргатской культуры. О культурной принадлежности памятника свидетельствует серия керамических сосудов, аналогии которым широко представлены в материалах саргатской культуры практически на всей огромной территории ее распространения (см. работы Л.Н. Коряковой, Н.П. Матвеевой, Н.В. Полосьмак). Исследованный комплекс, вероятно, имеет отношение к крупным курганам известного в археологии Сибири Усть-Тартасского могильника [Троицкая, Автушкова, 2010], расположен -ного на противоположной стороне урочища Таи и, вероятно, оставленного высшим социальным слоем саргатского общества.