Аварийные раскопки одиночного элитного кургана саргатской культуры Государево озеро-1 в Барабинской лесостепи

Автор: Молодин Вячеслав Иванович, Ненахов Дмитрий Алексеевич, Ненахова Юлия Николаевна, Мыльникова Людмила Николаевна, Кобелева Лилия Сергеевна

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательная археология

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

В 2017 г. были проведены аварийные раскопки одиночного кургана Государево Озеро-1, расположенного в Венгеровском р-не Новосибирской обл. По итогам охранно-спасательных работ публикуются предварительные данные. На раскопе 30 х 30 м были выявлены ров, 10 погребений, ритуальные и современные ямы. В погребениях обнаружен стандартный набор инвентаря саргатской культуры: керамические ручной лепки сосуды и пряслице, бусы, бисер, наконечники стрел, фрагменты изделий из железа и кости. Датирующий предмет представлен бронзовой поясной пряжкой. Судя по особенности конструкции кургана, стандартизации керамического комплекса и аналогиям, курган можно отнести к памятникам саргатской культуры и датировать V-IV- III вв. до н.э.

Ранний железный век, саргатская культура, барабинская лесостепь, погребение

Короткий адрес: https://sciup.org/145145528

IDR: 145145528 | УДК: 902.2,

Текст научной статьи Аварийные раскопки одиночного элитного кургана саргатской культуры Государево озеро-1 в Барабинской лесостепи

В 2015 г. в Венгеровском р-не Новосибирской обл. на высокой террасе Государева Озера (6,5 км к югу от с. Венгерово) обнаружен одиночный курган, находящийся в аварийном состоянии. По своим параметрам курган относился к разряду элитных. Большая серия таких курганов и даже могильников сконцентрирована в районе современно- го поселка Венгерово [Молодин, Новиков, 1988]. Насыпь кургана ранее имела правильные округлые очертания, высота достигала 1,60 м. Центральная часть насыпи была разрушена траншеей площадью более 80 м2, изъятый грунт был рассыпан по поверхности насыпи, тем самым изменилась конфигурация кургана [Молодин, Ненахов, Селин, 2016].

Согласно договору с НПЦ Новосибирской обл. в 2016 г. были осуществлены подготовительные работы, а в 2017 г. – аварийные раскопки памятника.

На первом этапе была расчищена площадь и проведены геофизические исследования. Последние показали наличие под насыпью разомкнутого рва и серии более мелких аномалий.

Из-за нарушения значительной части наземного сооружения было принято решение исследовать курган при помощи техники с о ставлением контрольной бровки шириной 1,7 м. Все работы по снятию земляного сооружения с применением техники проводились под контролем специалиста-археолога. По обе стороны бровки была разрезана насыпь кургана. Зафиксирована стратиграфическая ситуация, после чего исследована и сама бровка. Скрепером выполнена «черновая» подчистка раскопа площадью 50 × 50 м с целью проверки данных геофизического мониторинга. Финальную зачистку площадью 30 × 30 м, в которую был вписан исследуемый объект, как и зачистку контрольной бровки, проводили вручную.

Стратиграфия кургана представлена несколькими слоями. Верхний слой – 0,3–0,4 м – рыхлая мешаная темно-серая почва – выкид из траншеи, которая разрушила центральную часть кургана. Под ней располагался слой темно-серой мешаной супеси мощностью до 1,3 м, из которой была сложена земляная конструкция кургана. Под ней по всей площади залегал темный, однородный, плотный суглинок (погребенная почва) мощностью 0,10–0,15 м. Материк – плотный желтый суглинок.

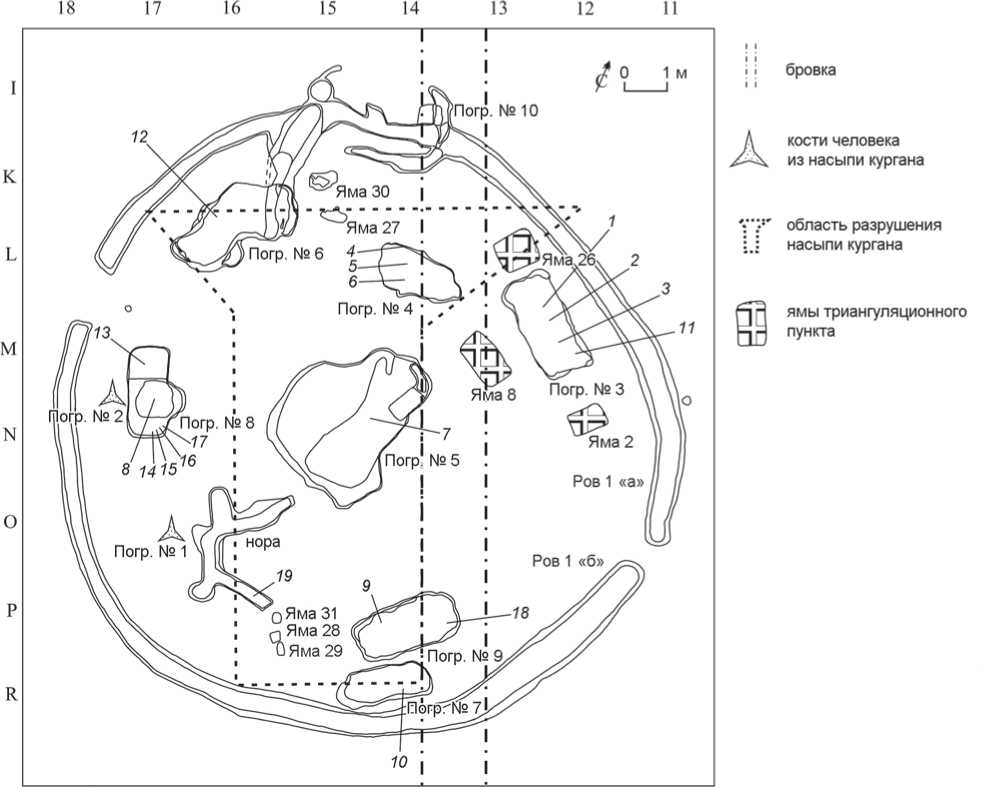

На уровне материка были зафиксированы, а затем исследованы следующие объекты: ров, 15 ям (ритуальные и современные), 10 погребений (рис. 1).

Ров имел в плане форму разомкнутого кольца диаметром ок. 16 м (см. рис. 1). Перемычки

Рис. 1 . План одиночного кургана Государево Озеро-1.

1 – пастовые бусы; 2 – бронзовая штампованная бляшка; 3 – изделие из кости; 4 – бронзовая поясная «бантовидная» бляшка;

5 – наконечник стрелы; 6 – распределитель для ремешка; 7 – пастовая бусина; 8 – биметаллическая пластина; 9 – наконечники стрел; 10 – пряслице; 11–18 – керамические сосуды; 19 – фрагмент керамики.

располагались в западной и во сточной частях рва: западная шириной 1,1 м, восточная – 0,4 м. Дно рва чашевидное, стенки наклонные, глубина 0,19–0,45 м, ширина его – 0,5–0,9 м. Анализ стратиграфии позволяет предположить, что ров продолжительное время стоял открытым и засыпан был вследствие оползания насыпи кургана. Находок во рву не обнаружено.

На территории сакрального пространства, оконтуренного рвом, выявлено 6 могил, кольцом охватывающих центральное погребение, ориентированное по линии СВ – ЮЗ, ориентация остальных шести могильных ям обусловлена тем, к какой части рва оно тяготеет (рис. 1).

Все погребения, кроме двух (№ 6 и 7), были нарушены. Погребальные камеры обладали схожими характеристиками: имели прямоугольную форму со слегка закругленными углами, прямые и отвесные стенки, ровное дно. Размеры камер составляли 2,05–2,4 × 0,81–1,18 м, глубина от уровня материка 0,3–1,1 м.

Во всех погребениях обнаружены неполные костяки взрослых индивидов. В процессе выборки заполнения в могилах фиксировались следы огня и фрагменты деревянных перекрытий, что характерно для погребального обряда саргатской культуры [Матвеева, 1993, 1994; Полосьмак, 1987].

Погр. № 6 (кв. K-L / 15-17) (рис. 1) на уровне материка читалось в виде пятна Г-образной формы, ориентированного по длинной оси по линии СВ – ЮЗ. После выборки заполнения по нижнему контуру могильной ямы удалось установить размеры погребальной камеры: 2,3 × 0,85 м, глубина до 1,1 м от уровня материка, ориентирована по линии С – Ю. Судя по стратиграфии, погребение было потревожено не менее двух раз, и оба раза – в СВ части. Первое проникновение, по-видимому, связано с деятельностью соплеменников в древности, второе – с деятельностью барсука или лисы.

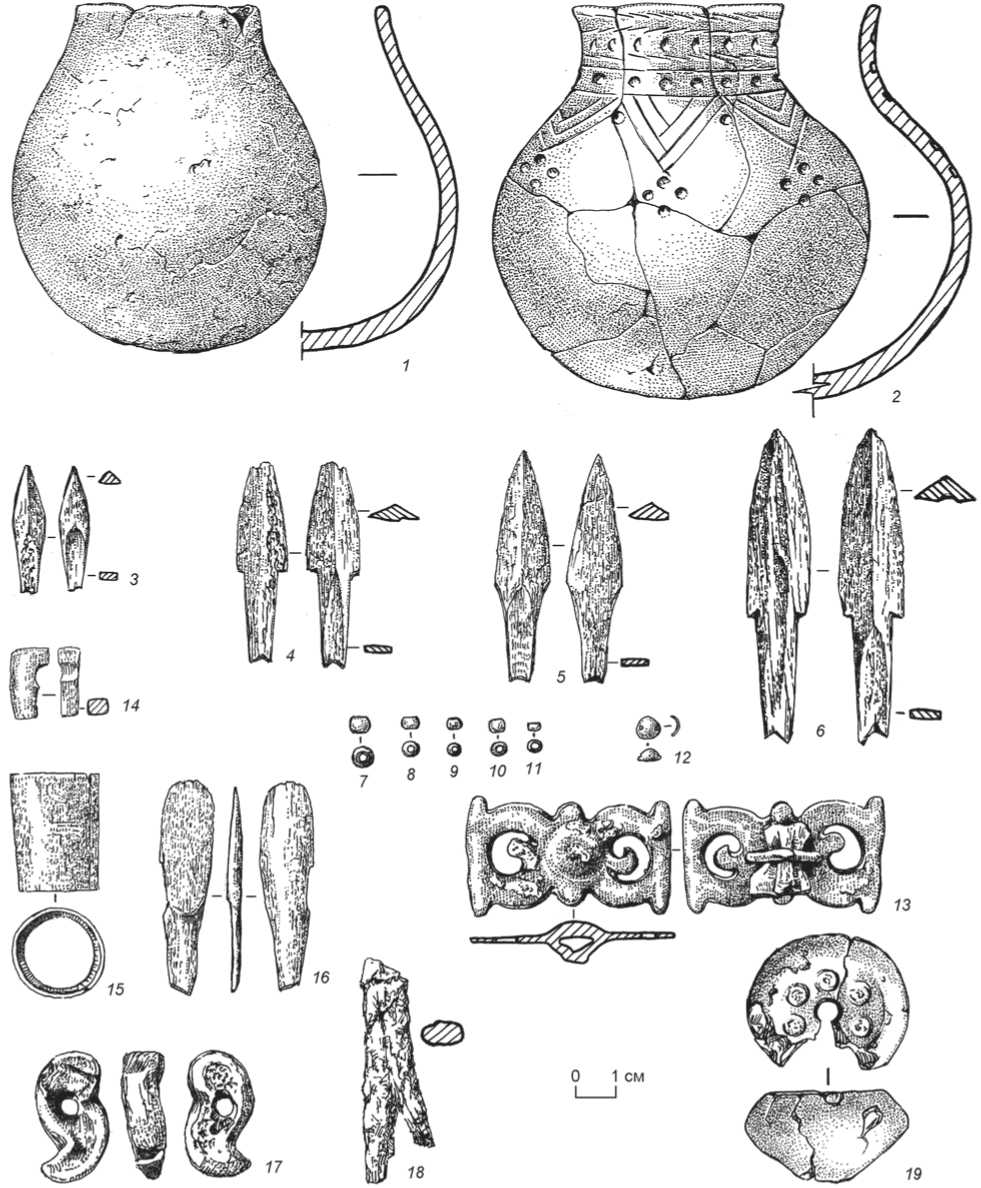

В центральной и СВ части могилы на разной глубине обнаружены кости взрослого индивида: череп, нижняя челюсть, лопатки, длинные кости рук, ребра. В ЮЗ части погребения сохранилась непотревоженная область. На дне in situ лежали длинные кости ног, что дает основание предположить, что покойный располагался вытянуто на спине, головой на север. Около правой берцовой кости стоял керамический сосуд (рис. 2, 1 ).

Погр. № 7 (кв. Р / 15) (см. рис. 1) на уровне материка читалось как пятно прямоугольной формы, ориентированное длинной осью по линии СВ – ЮЗ. Размер могильной ямы составил 2,40 × 1,15 м, глубина – 0,3 м от уровня материка. Заполнение представлено мешаной серой и серо-желтой супесью. Стенки и дно ровные.

Перекрытие состояло из деревянных плах хвойной породы (?), уложенных по длинной оси на поперечные перекладины.

В погребении находился скелет взрослой особи. Отсутствуют мелкие кости кистей и стоп, а также берцовые кости левой ноги, что связано с деятельностью грызунов. Покойный был положен на спину, головой на СВ, руки вытянуты вдоль тела.

В СВ части, слева от черепа, найден классический сосуд саргатской культуры (см. рис. 2, 2 ).

В ЮЗ части могильной ямы у правой ноги зафиксировано три костяных наконечника стрелы (см. рис. 1; 2, 4–6 ). Все наконечники имеют черешковый насад, ярко выраженные плечики, в сечении трехгранны. Такие наконечники стрел в раннем железном веке на территории Сибири получили широкое распространение. По мнению Л.Н. Коряковой, время их бытования можно обозначить как IV в. до н.э. – V в. н.э. [1988, с. 64].

В каждом погребении обнаружены предметы материальной культуры. Внушительна коллекция бус из стеклянной пасты (более 40 шт.). Бусы и бисер затемненные, непрозрачные, из голубой, зеленой, светло-серой стеклянной массы, округлой и цилиндрической формы (рис. 2, 7–11 ). Массовое появление этого материала в Западной Сибири относят к IV–III вв. до н.э. [Там же, с. 80].

Изделия из бронзы представлены двумя предметами: это бронзовая штампованная нашивная бляшка выпуклой, сферической формы, 0,5 см в диаметре, с двумя отверстиями по краям (рис. 2, 12 ). Подобные изделия известны на памятниках раннего железного века, например, в материалах большереченской [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 164], саргатской и тагарской культур [Корякова, 1988, с. 73].

Второе изделие – поясная бляшка с петлей. Перед нами двухстороннее стилизованное изображение голов грифонов – типичное для широкого круга культур эпохи раннего железа Евразии [Гревцов, 1996]. Размер бляшки: 5,1 × 3,0 см, высота петельки 0,4 см (рис. 2, 13 ). Изделие имеет множество аналогий. Можно привести серию таких предметов по Приобью – Cамусь II [Плетнева, 2012, с. 98]; Березовка-1 [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 89]; Алтайский край [Фролов, 2013, с. 56], Ангара [Дроздов, Гревцов, Заика, 2011, с. 83] и пр. Т.Н. Троицкая и А.П. Бородовский бляшку из Березовки-1 датируют VI–V – IV вв. до н.э. [1994]. По мнению Л.Н. Коряковой, такие изделия появляются не раньше V в. до н.э. [1988, с. 74]. Уместно отметить значительное количество таких бляшек с разной степенью стилизации головы грифона на памятниках Нижнего Приангарья, что исследователи однозначно связывают с южными центрами – тагарской

Рис. 2 . Находки из одиночного кургана Государево Озеро-1.

1 – погр. № 6; 2, 4–6 – погр. № 7; 3, 13–15, 17 – погр. № 4; 7–12, 16, 18 – погр. № 3; 19 – погр. № 9.

1, 2, 19 – керамика; 3–6, 14–17 – кость; 7–13 – бронза; 18 – железо.

культурой [Заика, 1999; Дроздов, Гревцов, Заика, 2011, с. 83].

Изделия из кости представлены распределителем для ремешков (рис. 2, 14 ), накосником (?) 524

(рис. 2, 15 ), накладкой (рис. 2, 16 ), подработанным альчиком (рис. 2, 17 ).

Практиче ски во всех погребениях зафиксированы сильно разрушенные изделия из железа.

Из распознаваемых предметов отметим фрагмент железного крючка от колчана (рис. 2, 18 ) и «кин-жал-акинак». Предмет был обнаружен в нарушенном погр. № 4 после снятия костяка, имел плохую сохранность, однако читались основные контуры эфеса и часть клинка.

В погр. № 9 найдено керамическое пряслице (рис. 2, 19 ) – предмет, также характерный для сар-гатских комплексов.

В насыпи кургана и в погребениях обнаружено 9 археологически целых сосудов и 5 фрагментов керамики. Сосуды горшковидной и баночной формы, круглодонные и плоскодонные, с отогнутыми и прямыми венчиками. Большинство из них орнаментировано по венчику, шейке и плечикам. Орнамент представлен рядами вдавлений округлой и треугольной палочки, прочерченными линиями в виде свисающих треугольников, т.е. мотивами, характерными для украшения посуды саргатской культуры.

Одиночный курган Государево Озеро-1 можно датировать V–IV – III вв. до н.э.

Список литературы Аварийные раскопки одиночного элитного кургана саргатской культуры Государево озеро-1 в Барабинской лесостепи

- Гревцов Ю.А. К проблеме интерпретации образа грифона и его подражаний // Древности Приенисейской Сибири. – Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 1996. – Вып. 1. – С. 116–120.

- Дроздов Н.И., Гревцов Ю.А., Заика А.Л. Усть-Тасеевский культовый комплекс на Нижней Ангаре // Древнее искусство в зеркале археологии. К 70-летию Д.Г. Савинова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – С. 77–85. – (Тр. САИПИ, вып. VII).

- Заика А.Л. Результаты исследований культовых памятников Нижней Ангары // Молодая археология и этнология Сибири: мат-лы XXXIX РАЭСК. – 1999. – Ч. 2. – С. 11–16.

- Корякова Л.Н. Ранний железный век Зауралья и Западной Сибири (саргатская культура). – Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1988. – 240 с.

- Матвеева Н.П. Ранний железный век Приишимья. – Новосибирск: Наука, 1994. – 151 с.

- Матвеева Н.П. Саргатская культура на среднем Тоболе. – Новосибирск: Наука, 1993. – 175 с.

- Молодин В.И., Ненахов Д.А., Селин Д.В. Мониторинг археологических объектов в Венгеровском районе Новосибирской области (близ села Старый Тартас) // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 348–352.

- Молодин В.И., Новиков А.В. Археологические памятники Венгеровского района Новосибирской области // Мат-лы «Свода памятников истории и культуры народов России». – Новосибирск: НПЦ по сохранению ист.-культ. наследия, 1988. – Вып 3. – 140 с.

- Плетнева Л.М. Предметы скифо-сибирского звериного стиля из Томского Приобья. – Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2012. – 190 с.

- Полосьмак Н.В. Бараба в эпоху раннего железа. – Новосибирск: Наука, 1987. – 143 с.

- Троицкая Т.Н., Бородовский А.П. Большереченская культура лесостепного Приобья. – Новосибирск: Наука, 1994. – 184 с.

- Фролов Я.В. Место комплексов раннего железного века Рублевского археологического микрорайона в кругупамятников раннескифского и скифского времени Кулунды // Древности Сибири и Центральной Азии: сб. науч. тр. / ред. В.И. Соёнов. – Горно-Алтайск: Изд-во Горно-Алтайск. гос. ун-та, 2013. – № 5 (17). – С. 45–58.