Автографы писцов-каллиграфов из Новгородской Софии (рубеж XI-XII вв.)

Автор: Медынцева А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 244, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена важной проблеме становления новгородского книгописания. Материалом для нее послужили надписи-граффити и рисунки писцов-профессионалов из новгородского Софийского собора и древнейшая известная рукопись Минея за ноябрь, вышедшая из новгородского скриптория. Новое прочтение одной из приписок на ее полях и сравнение имени и почерков с автографами-граффити писцов из храма Софии впервые позволили документально подтвердить участие кафедрального храма Софии в сложении местного древнейшего скриптория и пополнить именослов писцов профессионалами из причта Софии.

Надписи-граффити, эпиграфика, рукописи, писцы, маргинальные приписки, инициалы, скрипторий

Короткий адрес: https://sciup.org/14328334

IDR: 14328334

Текст научной статьи Автографы писцов-каллиграфов из Новгородской Софии (рубеж XI-XII вв.)

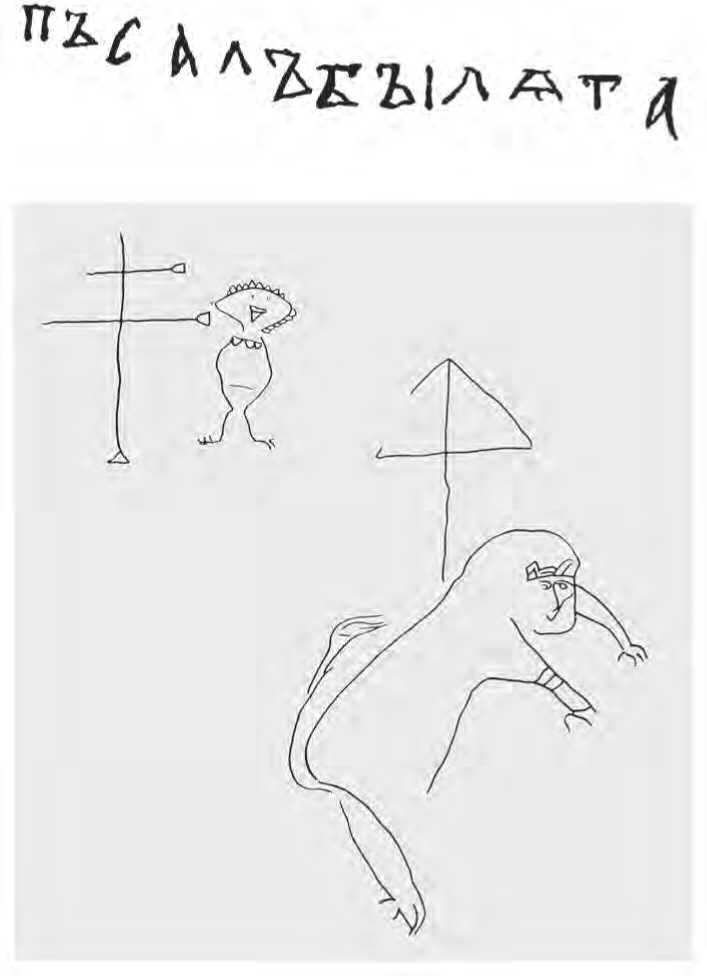

Надписи-граффити и другие памятники эпиграфики в последние десятилетия стали привлекать внимание исследователей в изучении письменной культуры Древней Руси наряду с самими рукописями, что позволяет выявить новые факты как в истории написания отдельных рукописей, так и в истории сложения письменных школ и книжных центров. Это - необходимая составляющая современного уровня исследований, позволяющая полнее представить культурно-историческую среду, на фоне которой протекала деятельность известных книжных центров, судить о степени грамотности и образованности населения ( Рождественская , 1991. С. 18). Известны и трудности их изучения: краткость, плохая сохранность, фрагментарность. Тем не менее эти «малые источники» по сравнению с рукописями имеют и явные преимущества: аутентичность, массовость, географическую и топографическую определенность. Некоторые надписи-граффити, как и приписки писцов и маргинальные надписи рукописей ( Столярова , 1998; 2000), дают новые важные данные, позволяющие проверить и дополнить кодикологические наблюдения.

Исследования социального состава известных к 1978 г. надписей-граффити Новгородской Софии показывает, что по крайней мере половина из них оставлена представителями клира, знати, церковно-княжеской администрации, ремесленниками, работавшими в религиозной сфере (Медынцева, 1978. С. 193), и уже опубликовано немало автографов писцов и художников. Профессиональная принадлежность авторов граффити определяется иногда по прямому упоминанию в тексте профессии писавшего: дьяк, пономарь, писец (?), а чаще по сопровождающим надпись изображениям: святых, животных, инициалов, заставок. К настоящему времени уже накоплен значительный фактический материал, характеризующий эту сферу деятельности. К сожалению, он еще недостаточно известен специалистам в области изучения рукописей, так как, во-первых, теряется среди обширной массы граффити, не позволяя представить целостную картину, а во-вторых, использование его требует специальных навыков, комплексного рассмотрения с учетом материалов сопредельных дисциплин. В полной мере это замечание относится к надписям-граффити новгородского Софийского собора, первая публикация части которых относится к самому началу XIX в. (Щепкин, 1902), а первый свод известных к тому времени надписей, включающий как материал, открытый при реставрации собора конца XIX в., так и полученный при археологических и реставрационных работах более позднего времени, – ко второй половине ХХ в. (Медынцева, 1978). Недавние реставрационные работы и разыскания А. А. Гиппиуса и С. М. Михеева в процессе работы над корпусом новгородских надписей-граффити выявили значительное количество новых надписей, целых и фрагментов – общее количество их к 2013 г. превышало 700 (Гиппиус, Михеев, 2013. С. 153) сравнительно с 250 опубликованными надписями в 1978 г. (Медынцева, 1978) и 25 надписями, опубликованными Т. В. Рождественской (Рождественская, 2004. С. 538–540). Авторы готовящегося нового свода подчеркивают, что около 400 надписей публикуются впервые, но справедливо уточнить, что большинство из них – фрагменты и отдельные буквы. Тем не менее они представляют новый значительный материал, включающий и новое прочтение некоторых известных ранее надписей, и уточнение датировки, и публикацию новых. Этот новый массовый материал снова привлекает внимание и требует нового его осмысления и оценки не только с точки зрения чисто исторической (историко-культурной), но и, конечно, данных, проливающих свет на историю письма и книгописания, сложения и происхождения письменных школ и книжных центров.

Большое количество сохранившихся рукописных книг новгородского происхождения, в том числе древнейших (второй половины XI – начала XII в.), косвенно указывает на наличие при новгородском Софийском соборе библиотеки и скриптория уже в это время (Розов, 1983). Но это, казалось бы естественное, предположение, вытекающее хотя бы из наличия большого количества древнейших датированных рукописей, написанных для Новгорода (Остромирово Евангелие 1056 г., Юрьевское Евангелие 1119–1128, Минеи 1095, 1096, 1097 гг.), вероятности новгородского происхождения других древнейших рукописей, позволяет считать Новгород одним из древнейших книжных центров, предполагая наличие в нем скриптория уже в древнейшее время (XI в.), логично связывая его возникновение с окончанием строительства и устроением новгородского Софийского собора (Рождественская, 1991). Но 1050 г., отмеченный в летописях как год завершения строительства, – это, конечно, достаточно символическая дата для возникновения новгородского книгописания. Напомним, что, по некоторым сведениям, до построения каменного храма в Новгороде уже существовал деревянный храм св. Софии «о тринадцати верхах», исполнявший функции кафедрального, так что построение каменного храма – это лишь дополнительный этап для пополнения числа богослужебных книг и, вероятно, развития рукописания. Памятники некнижной письменности (надписи на различных предметах, берестяные грамоты, надписи-граффити, орудия для письма по бересте и восковым табличкам – писала-стили), древнейшие находки которых относятся ко второй половине X – рубежу X–XI вв., также являются фактическим свидетельством распространения грамотности и письменности в повседневной жизни новгородцев, составляющей ту основу (общий культурный фон), без которой невозможно представить возникновение и развитие деятельности книгописных центров. Однако не все исследователи рукописей считают, что принятие христианства и устроение храмов и монастырей автоматически влекут за собой и появление рукописных центров, особенно если иметь в виду Новгород. Например, Е. В. Уханова высказывает мнение, что историческая обстановка в Новгороде (процессы градостроения, развитие христианской общины, имевшей значительные трудности в своем становлении, отсутствие сильной княжеской власти) не позволяет даже гипотетически говорить о возникновении первых новгородских книгописных центров ранее второй половины XI в. С ее точки зрения, количество письменных артефактов этого времени, в том числе и берестяных грамот, явно недостаточно, а «грамотность отдельных новгородцев не подразумевает автоматически наличия профессионального книжного производства в городе» (Уханова, 2009. С. 205). Действительно, исследовательница права в том, что прямо связывать наличие письменных артефактов с наличием скриптория уже в XI в. неправомерно, хотя, на наш взгляд, она незаслуженно принижает уровень развития письменной и художественной культуры в Новгороде этого времени. Невозможно отрицать, что уже в первой половине XI в. письмо прочно вошло в быт знатных новгородцев не только в религиозной сфере, но и в области фискально-государственной, в судопроизводстве и в частной переписке. Нельзя не учитывать того факта, что количество надписей-граффити из Новгородского собора, датируемых отрезком времени от середины XI в. (1050 г.) до рубежа 1108/1109 гг. (времени первой полной росписи храма), в последнее время утроилось (приблизительно от 100 до 300) за счет уточненной датировки надписей Мартирьевской паперти и новых разысканий (Гиппиус, Михеев, 2011. С. 38) и продолжает расти. Даже если учесть, что увеличение количества надписей этой хронологической группы в значительной степени происходит за счет фрагментов и отдельных букв, каждая надпись, нанесенная разными почерками, даже представленная несколькими буквами, свидетельствует о грамотности нового лица. Молитвенные, поминальные граффити, отрывки богослужебных текстов, выполненных по памяти, имена и отдельные буквы, оставленные сотнями авторов, надписи на счетных бирках и других предметах древнейшего периода, стили для письма по бересте и восковым табличкам отражают общую историко-культурную ситуацию, свидетельствующую, что письмо уже было распространенным явлением. Такое явление невозможно представить без наличия профессиональных писцов при храмах и налаженной системы обучения, которые логично связывать, в первую очередь, с деятельностью крупных религиозных центров, таких как кафедральный собор и княжеские храмы, монастыри, а затем и уличанские церкви. Сведения об этих памятниках «некнижной письменности» можно найти в достаточно обширной литературе, доступной для исследования (обзор которой, однако, не входит в задачу данной работы). Но, являясь свидетельствами общей достаточно высокой бытовой и книжно-письменной культуры, они, все же согласимся с Е. В. Ухановой, не могут считаться прямыми доказательствами наличия скриптория в Новгороде уже в этот ранний период (имеется в виду середина – вторая половина XI в.).

Прямые сведения о присутствии профессиональных писцов, а следственно их функционирования – от переписки отдельных рукописей до возможных профессиональных объединений, содержатся в некоторых надписях-граффити Новгородской Софии уже в это время. Это автографы профессиональных писцов, либо прямо называющие свою профессию (дьяк, писец), либо определяемые косвенно, но с достаточной степенью уверенности по мастерству исполнения, рисункам буквиц, заставок, животных. Большинство их уже опубликовано, но до сих пор не сопоставлено с рукописными материалами. Такие надписи обнаружены и в Софии Киевской, и в Софии Новгородской. Среди последних есть надписи, относящиеся к древнейшему периоду сложения новгородской письменной культуры (середине – второй половине XI в.) и достаточно надежно атрибутированные. Среди них в первую очередь привлекают внимание автографы дьяков посадника Остромира. Впервые две надписи Петра, дьяка Остромира, были опубликованы в 1978 г., тогда же были высказаны предположения о связи их авторов с канцелярией посадника Остромира ( Медынцева , 1978. С. 94–97). Имеются в виду две надписи (№ 143 и 144), где повреждены по две начальные буквы, легко восстанавливающиеся по смыслу. Содержание их одинаково: ( Пет ) ръ писалъ ( Ос ) тромирь дияк . Одна из них находится на стене лестничной башни, другая – на хорах храма.

Палеографически надписи датируются XI–XII вв., Остромир – чрезвычайно редкое имя, заметим к тому же лицо светское и значительное, у которого в подчинении находится дьяк Петр, оставивший заметный «парадный» автограф на стене лестничной башни, куда простым прихожанам не было доступа. По письменным источникам нам известен только один Остромир-Иосиф, бывший посадником в Новгороде в 1054–1060 гг., заказчик Остромирова Евангелия, родственник князя Изяслава Ярославича. Различия в почерке и орфографии автографов-граффити дали основание предположить, что авторами двух этих надписей могли быть разные люди, хотя упоминается в них один человек – дьяк Петр. Тогда же, из-за разницы в почерках и орфографии, как допустимый вариант высказывалось предположение, что вторая из них, начерченная на хорах храма, может быть оставлена дьяком Петром с мирским, бытовым именем «Остромир» (Там же).

Обнаруженная позже в архиве И. А. Шляпкина фотография под вторым автографом (в настоящее время этот участок штукатурки утрачен), на которой крупно и красиво начерчена буквица, несомненно выполненная профессиональным каллиграфом, подтверждает предположение о профессии писавшего. Редкость для того времени профессии, уникальность имени Остромир, однотипный текст, местоположение, термин «дьяк» в сочетании с именем «Остромир» позволяют считать, что обе надписи все же упоминают одного и того же человека – Петра, бывшего писцом (нотарием) при посаднике Остромире (Медынцева, 2015). Из известной приписки к Остромирову Евангелию мы знаем имя основного писца (по крайней мере, из трех) – дьякон Григорий и имя заказчика – Остромир и его крестильное имя – Иосиф (Столярова, 2000. С. 13–18). Дьяками называют себя и авторы многих приписок к древнейшим рукописям, например писец Изборника Святослава 1073 г. (Там же. С. 25, 26) и др. Таким образом, ясно, что дьяконы (духовные лица) уже с XI в. исполняли при князьях и знатных вельможах роль писцов и секретарей (нотариев), что позднее превратилось в светскую должность – главу канцелярии, занимавшего важное место в государственном и церковном управлении. Точных сведений о времени возникновения светской канцелярской должности дьяков не сохранилось, но очевидно, что первоначально они одновременно были церковнослужителями, что засвидетельствовано многими выходными записями рукописей уже в древнейшее время (XI–XIII вв.) (Столярова, 1993. С. 75). По источникам более позднего времени (с XV в.) известно, что дьяки-чиновники, ведающие канцелярией, занимали видное место и в государственном, и в архиерейском управлении (Каптерев, 1874. С. 90–107). Если судить по надписям-граффити, то дьяки, духовные лица, исполнявшие обязанности писцов-нотариев при киевских князьях, появились уже в XI–XII вв. (Высоцкий, 1966. С. 58, 59).

А. А. Гиппиус и С. М. Михеев предложили новую реконструкцию имени писца второго автографа ( Гиппиус, Михеев , 2013. С. 162). По их мнению, имя следует восстановить как (Про)[х](о)[ръ] (в круглых скобках отмечены полностью утраченные, в квадратных – частично сохранившиеся буквы). Таким образом, по мнению исследователей, надписи упоминают разных лиц, а у посадника Остромира было по крайней мере два дьяка – Петр и Прохор. При этом сомнений в принадлежности имени Остромир известному посаднику не высказывается из-за исключительности упоминания имени в летописных источниках и датировки надписей. Но сохранность надписи не позволяет с уверенностью прочесть имя как «Прохоръ». Вероятнее, имя все же читается как «Петръ». По крайней мере, оно подтверждается первой, более сохранной надписью дьяка Остромира. Наличие автографов писцов (одного или тем более двух) посадника Остромира дает дополнительный фактический материал о квалифицированных писцах, скорее всего работавших (служивших) при самом соборе Софии в Новгороде, о чем свидетельствует местоположение надписей – на стене лестницы и ризницы храма, недоступных для обычных паломников и прихожан. У Ост-ромира, помимо засвидетельствованного собственноручной припиской дьякона Григория, было, если судить по почеркам Остромирова Евангелия, как минимум еще два не известных по имени писца. Нет данных, что ими были именно Петр или гипотетический Прохор. Неизвестно, были ли эти писцы новгородцами или прибыли в Новгород с посадником Остромиром из Киева. Исследователи до сих пор спорят о месте создания Евангелия, несмотря на то что в выходной записи недвусмысленно указано, что оно написано в период, когда Изяслав «предер-жал обе власти» – на киевском столе остался сам, а новгородский престол брата своего Владимира поручил Остромиру. Автографы писцов Остромира, дьяков

Петра и Прохора (?) на стенах собора Софии, рисунок буквицы, близкой к некоторым инициалам Остромирова Евангелия, позволяют говорить, по крайней мере, о присутствии дьяков-писцов (одного или двух) посадника Остромира в Новгородской Софии во время его новгородского посадничества (1056 – год назначения посадником, 1060 – предполагаемый год гибели). В упомянутой выходной записи писца (дьякона Григория) говорится, что он «почах же писати, месяца октября 21…, а окончах месяца маия в 12 …», таким образом, в 6565/1057 г. Остромир был еще жив, а дьякон Григорий трудился над перепиской Евангелия по его заказу. И в автографах Остромир упоминается как здравствующий человек. Что же касается наличия скриптория при соборе во времена посадничества Остромира, конечно, это пока лишь возможная гипотеза. Но автографы дьяков Остромира с явными признаками владения каллиграфией (двух – Петра и Прохора, при чтении А. А. Гиппиуса и С. М. Михеева, или одного Петра, при первоначальном прочтении), создание рукописи Остромира во время его новгородского посадничества свидетельствуют о присутствии в новгородском Софийском соборе профессиональных писцов-дьяков-каллиграфов уже в 50-е гг. XI в., указывая на роль этого посадника не только в эпизоде с созданием самой роскошной древнейшей рукописи, но и в более длительном использовании писцов из клира Софии.

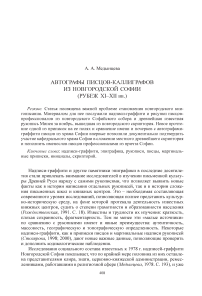

Надписи писцов-каллиграфов не ограничиваются автографами дьяков Ост-ромира. В храме Софии Новгородской в толще лестничной башни были предусмотрены специальные тайники для хранения церковной казны и других ценностей, тесные входы которых замуровывались в случае опасности. Четыре небольших округлых помещения расположены по левой стороне лестничной башни, два главных квадратных тайника скрыты под полом в северо-восточной и юго-восточной части хоров. Доступ в эти тайники, по понятным причинам, имел очень ограниченный круг лиц. Тем не менее на стенах тайника, находящегося на уровне второй лестничной площадки, обнаружены надписи, относящиеся к теме данного исследования ( Медынцева , 1978. С. 105, 106). Слева от узкого входа в тайник находится надпись-автограф (№ 157) традиционного для граффити содержания Далята пъсалъ , палеографически датируемая XI–XII вв. (рис. 1, а ). Конечный Ъ написан несколько выше из-за трещины в стене, которая, вероятно, уже существовала во время написания граффити. Надпись достаточно каллиграфична, первая буква начерчена двойным контуром, как это часто делали писцы рукописей, выделяя начало строки, датируется она – с учетом данных палеографии – от времени построения собора (1050 г.) до начала XII в. Но наличие трещины в штукатурке, уже существовавшей во время написания автографа, говорит о том, что от устроения тайника до появления граффити прошел значительный период времени. Поэтому наиболее вероятная дата – рубеж XI–XII вв. Уже само местоположение – в тайнике башни – выделяет надпись Даляты из общей массы автографов, заставляя видеть в авторе доверенное лицо из причта собора. Хотя она достаточно каллиграфична, но это не позволяет связывать ее с писцами при храме Софии. К счастью, автограф Даляты не единственный, дошедший до нас. В архиве И. А. Шляпкина сохранилась фотография участка стены с более пространным автографом Даляты: под надписью Даля-та пьсалъ слова искусно начерчены две буквицы В разного орнаментального

Рис. 1. Новгородский Софийский собор. Автографы писца Даляты (прорисовки)

а – автограф-граффити из тайника; б – автограф-граффити Даляты и рисунки буквиц из ризницы (масштаб не известен)

решения (рис. 1, б). На кальке, снятой с этого участка стены, сохранилось указание, сделанное в процессе реставрации конца XIX в., – западная стена (кол. 163, № 16471–73), что соответствует помещению ризницы (?) второго этажа. Сравнение почерков (пропорции букв, овалы петель, начертания Ъ, G, Л), как и само имя, орфография, не оставляет сомнений в тождестве авторов обеих надписей. Буквицы, или иначе – инициалы, исполнены вполне профессионально. Общая модель начертаний их одинакова, но орнаментальное оформление различается, хотя стиль исполнения один и тот же: плетеный орнамент с растительными украшениями. Мастерство писца-каллиграфа проявляется в четкости и ровности линий рисунка очень схожих, но разнообразно оформленных букв, что помимо умелой руки, вероятно, требовало и использования специальных инструментов. След использования циркуля (?) – глубокая точка в центре окружности выступа верхней петли – отчетливо виден в первом инициале. В целом характер письма автографов Даляты, оформление инициалов позволяют считать его писцом-каллиграфом. Местоположение (в тайнике лестничной башни кафедрального храма, доступном немногим) связывает место служения писца с самим собором. Мы можем только предположительно судить о том, был ли он профессионалом, работавшим на заказ, или просто грамотеем – служителем храма, ризничим (?), каллиграфом, переписывающим рукописи по обету, от случая к случаю. Профессионализм буквиц скорее свидетельствует в пользу первого предположения, но о наличии переписчиков-каллиграфов в причте (?) Софийского собора второй половины – начала XII в. надписи Даляты свидетельствуют недвусмысленно.

При первом издании автографов Даляты было отмечено, что подобное имя другими письменными источниками не отмечено. Действительно, это очень редкое имя, до тех пор ни разу не встреченное в рукописях, надписях, в том числе и в берестяных грамотах, значительно расширивших наши сведения по древнейшей антропонимике. Этимология его не ясна. Скорее всего, оно родственно со словом даль ‘далекий, отдаленный’ с обычным для Новгорода суффиксом – ята . В последние годы удалось обнаружить это имя еще раз. А. А. Гиппиус и С. М. Михеев прочли вновь открытую надпись на стене близ дьяконника о поджоге его двора ( Гиппиус, Михеев , 2013. С. 161). Наличие упоминаний Даляты в еще одной надписи того же храма, рядом с автографом писца-дьяка Мутижи-ра, разумеется, представляет большой интерес и вновь подтверждает наличие писца, вероятно занимавшего значительное место в новгородской церковной (?) иерархии, если он имел свой двор и был доверенным лицом, имевшим доступ к храмовым ценностям, хранившимся в тайниках собора.

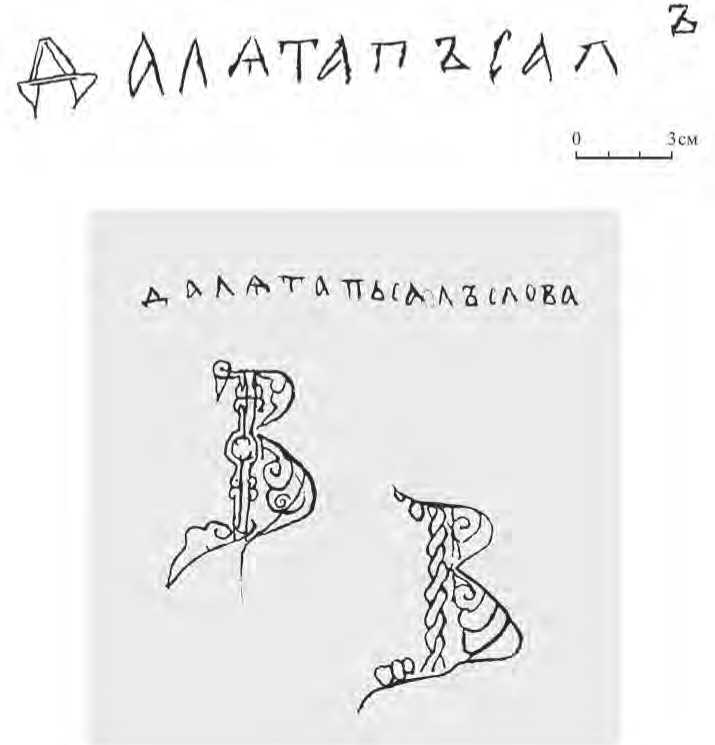

Но еще больший интерес представляет обнаружение этого имени в приписке на полях рукописи, несомненно вышедшей из новгородского скриптория. Речь идет о приписке на л. 68 об. на полях Ноябрьской Минеи 10971. Наличие приписки на этом листе известно уже давно. В Сводном каталоге славяно-русских рукописей она отмечена среди записей писцов без комментариев, указано лишь, что она подверглась действию химического реактива и почернела (Сводный каталог…, 1984. С. 49. № 9). В каталоге ЦГАДА упоминается, что на л. 68 об. имеется неразборчивая запись XII в. (Каталог…, 1988. С. 35). В Своде записей Л. В. Столяровой она обозначена как молитвенная запись писца Михаила и частично прочитана. При этом исследовательница отмечает, что последние пять букв полустерты и читаются неуверенно: [Г(оспод)м], по[м]ози [гр^шь] номоу ..лла (т) е В комментариях прибавлено, что запись сделана тем же почерком и теми же чернилами, что и часть основного текста, переписанная писцом Михаилом-Белыной, но более мелко ( Столярова , 2000. С. 54). Между тем окончание приписки поддается прочтению, так как отсутствует только по одной букве, приходящейся на обрез листа: это Д в пятой строке и Т в шестой, причем от последней буквы даже прослеживается правая часть перекладины от Т .

Таким образом уверенно можно прочесть имя [Д]АЛА(Т)в , выделенное более редко написанными буквами (рис. 2, а, б ). Таким образом, приписка читается целиком, при этом восстанавливается лишь первая буква. Требуется только дополнительно исправить прочтение Л. В. Столяровой. Начало молитвенной надписи - обращение Гм под титлом - бесспорно, так же как и слово помози , далее уверенно читается рабоу , пропущенное исследовательницей, чтение «грешному» вполне вероятно, сохранившиеся буквы – омоу – как будто подтверждают ее прочтение. Но в этом случае необходимо предположить, что начало этого слова выходило за общий уровень начала строк приписки или написано под титлом, так как места для полного слова, впритык к обрезу, явно недостаточно. Даже если учесть, что листы обрезаны и поля были первоначально шире, эта строка должна значительно выходить из общей линии их начала, а слово «грешному» обычно не сокращалось. Cохранившиеся буквы третьей строки, где отчетливо читается … EOV , тоже не дают оснований для такого прочтения. Скорее всего было написано обычное для молитвенной формулы [PA]EOV [С](Б)0[в]М0у , но при этом придется допустить, что либо автор приписки ошибся, пропустив в , что вполне вероятно, либо 0 вместо в наведено кем-то позднее. Таким образом, приписка читается так:

[ Г ( оспод ) м ], по [ м ] озм [ рд ] воу [ с ]( в ) о [ е ] моу [ д ] ддА ( т ) е

Имя, ДАЛ¤ТА заставляет вспомнить автографы писца-каллиграфа из тайника и ризницы Софийского собора. Все исследователи признают, что приписка сделана теми же чернилами и тем же почерком, что и основная часть рукописи. Помимо этой приписки давно уже известны и введены в научный оборот молитвенные приписки писца Михаила (№ 40, 41, 43–45) и № 47, называющая и его мирское имя – Белына или Бедына (исследователи по-разному читают третью дефектную букву), как и незаконченная приписка № 48 (где обозначен только год написания – 6605/1097), давшая датировку всей рукописи, см. ( Столярова , 2000. С. 52–55).

Общепризнано, что эта рукопись, входившая в древнейший комплект сохранившихся Миней служебных, создана в Новгороде, о чем свидетельствует целый комплекс данных. Следует отметить, что и в приписке Даляты к рукописи окончание в написано вместо h. Мена этих букв отмечена уже первыми исследователями комплекса Миней и широко представлена в новгородских берестяных грамотах как возможная диалектная черта неясного (возможно, новгородского) происхождения (Зализняк, 1995. С. 23, 24). Обсуждается лишь местонахождение «Лазаревского» скриптория, репертуар его продукции, количество и статус писцов, организация и качество их работы. Например, В. Л. Янин, которому принадлежит первое подробное описание и предполагаемый перечень рукописей скриптория (Янин, 1982. С. 57–61), считал его продукцией Лазаревского женского монастыря, где трудились мужчины-клирики. Л. В. Столярова к его продукции отнесла 16 рукописей и не менее 12 писцов, работавших над их созданием (Столярова, 1998. С. 198–200). А. А. Гиппиус свои усилия направил на поиски местонахождения Лазаревского монастыря и реконструкцию выходной надписи писца Матфея (июльская Минея). По его гипотезе, основан- ной на материале берестяных грамот, Лазаревский скрипторий находился при одноименном монастыре и храме поблизости от Даньславли улицы. При этом он исходит из предполагаемого этимологического родства имен Лазута и Лазорь, разделяя мнение Л. В. Столяровой о тождестве Домки-Якова (писца Милятина Евангелия) с Домкой, одним из переписчиков новгородских Миней, в частности сентябрьской, где помещена его датированная 1096 г. выходная запись (Гиппиус, 2007). Но саму рукопись Домки, как и приписку, он, вслед за Л. В. Столяровой, считает копией XII–XIII вв. Оставляя в стороне споры о местонахождении скриптория и датировке данной рукописи, отметим, что существование самого скриптория сомнений не вызывает. Даже скептически настроенная по отношению к возможностям новгородского книгописания раннего периода Е. В. Ухано-ва не сомневается в существовании Лазаревского скриптория рубежа XI–XII вв., дополняя его продукцию новыми манускриптами, хотя и считает, что количество писцов было значительно меньшим (7 человек). В основном, по ее мнению, это были ученики, не владеющие профессиональными навыками, работавшие под руководством опытного каллиграфа, каким мог быть писец л. 39 об. ноябрьской Минеи (Уханова, 2009. С. 227). Обнаружив имя писца Даляты, оставившего несколько надписей на стенах Софийского собора, недвусмысленно определяющих его профессию и принадлежность к клиру собора, среди синхронных приписок к рукописи, вышедшей из предполагаемого Лазаревского скриптория, логично сделать предположение об участии этого писца в работе скриптория, как минимум в переписке ноябрьской Минеи. Ее точная датировка – 1097 г. и предполагаемая датировка надписей и рисунков буквиц из Софии (рубеж XI– XII вв.), редкость имени и профессии явно свидетельствуют в пользу этого предположения. Доказательством было бы совпадение почерков автографов (№ 158, 159) с почерком приписки и рукописи. Надпись с упоминанием поджога двора Даляты из дьяконника для такого сравнения не подходит, так как она, судя по тексту, написана другим человеком. К сожалению, приписка кратка и выполнена очень мелкими буквами: высотой около 1–2 мм, в то время как в тексте высота букв 2–3 мм, что затрудняет наблюдения. При сравнении почерков приписки с почерками л. 68 об. и л. 69а выявляется как близкий общий стиль почерка, так и сходство некоторых начертаний букв: похожи начертания В с равновеликими петлями, совпадают очертания овалов 0 и G, Л, как и написание некоторых вариантов букв М рукописи и приписки, что дает основание говорить об их одновременности. Сравнительный анализ обоих автографов-граффити с почерками рукописи показывает близость начертаний букв граффити и рукописи, проявляющуюся в разной степени в начертаниях всех букв, несмотря на разницу в технике письма. Следует отметить, что в обоих комплексах имя написано одинаково: с использованием ¤. Но в приписке и автографах-граффити встречается далеко не весь набор букв, что позволяет с уверенностью говорить лишь о предполагаемой близости почерков, а не об их тождестве. Но совпадение имени писца в граффити и приписке ноябрьской Минеи впечатляет, и при близости их почерков можно говорить о том, что Далята если и не переписывал ноябрьскую Минею, то, по крайней мере, держал ее в руках. Сравнение же инициалов-граффити и рукописи, показывает, что полного совпадения рисунка буквиц-граффити с инициалами рукописи не наблюдается. Их сходство не выходит за рамки

к "ГА • c nt A H ялл *гь **

vpt нл*"*Ь

AIM Си* ■'

ti^VH H*K nnн мкс ^|\лн-ксы'А А с ь У ^ н AZ ПЛ я с'Г в Ь Н'Ы н ^ bOCKt

МУМКЛ’ ВЫЮ^ГВА рьо^л ^ATOLp^l- Б'ЬНЮ Tts ( ПАО Л н П/1 *Ь С А" кА ю ГГЖ Ь СТвьНТ,! (ХАН Qivrf шенННБСАПРОСВ'б'ШЛ tTA-BIMO

[рь(*Л»«61.«НЙСНБ*Нт'(А1*ЪГЧ.М1Н

-btA пдче О ГМ АВЛ. IV 0>f СТ»’ А Ut-'Т'ЬМГ

АОеп*ь новааж^^а^а-' * - ,

\ J^p ОС К'К-Т’Н Д К(ьрь СВ'Т^ 'ГА'ДШЮМСКД Я U -тМВрЛГ'К non/I^AVHTI ДА-А riHH HlWHT я

С1<Ъ>ПДМ ВСЫПАЯ С’ЬЛЛ оу Ц,( НН Н' 'Г Ь ПЛ Ь1 я

JBABHTHSt СК^Т-Д- оГНАНДЛОуче-ННУА1 Д,АП^ОСЛДВЛПХН>’ГАЕ^е-К^|) bYl’b'Vl ОПТ,

»ое г,

а

Рис. 2. Новгородский Софийский собор. Автографы писца Даляты а – общий вид листа 39 об. ноябрьской Минеи 1097 г. с припиской Белыны; б – фрагмент листа 68 об. ноябрьской Минеи 1097 г. с припиской Даляты (увеличено)

б

стилистической близости, что объяснимо, так как даже в пределах одной рукописи каллиграфы проявляли большую свободу и фантазию. Можно отметить, что инициалы-граффити из собора выполнены с б о льшим мастерством и тщательностью, с использованием специальных инструментов, чем довольно простые инициалы в рукописи, начерченные киноварью пером.

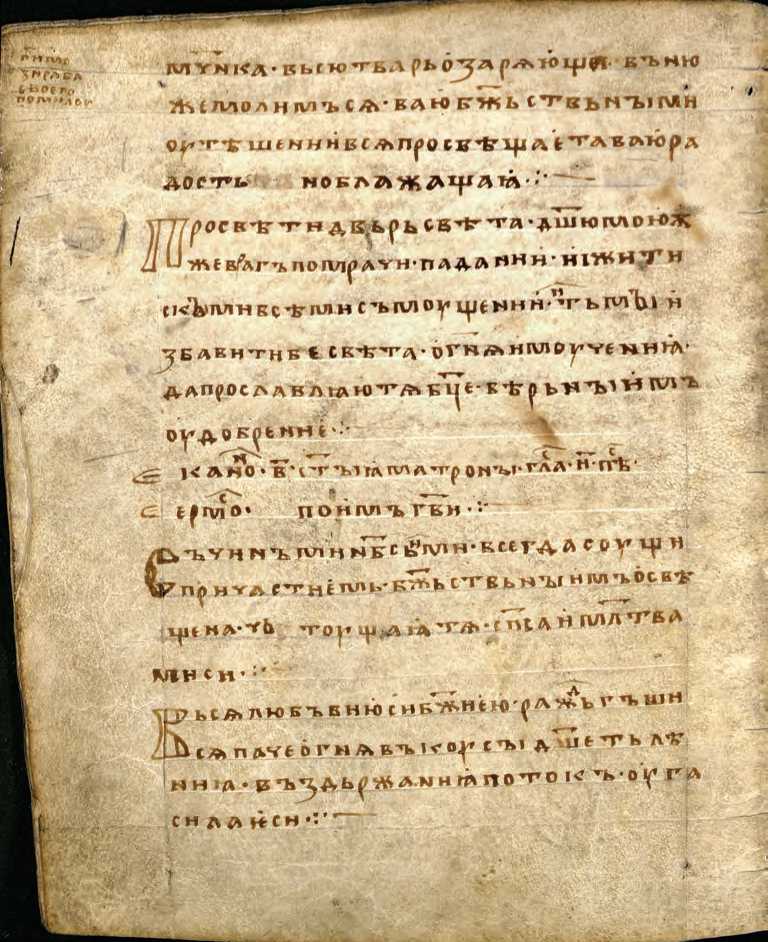

Знакомство с писцами не ограничивается этими автографами. Помимо автографов Даляты в том же тайнике обнаружены еще одна именная надпись и рисунки (рис. 3, а, б). Напротив входа близким почерком, но более мелко прочерчено: ПЪСАЛЪ БRЛ¤ТА. Рядом начерчен шестиконечный крест и примитивный, напоминающий детские, рисунок, изображающий человека. Вряд ли в авторе этого рисунка можно заподозрить профессионального каллиграфа или писца, хотя нужно заметить, что «бытовые» рисунки-граффити, изображающие людей, даже исполненные профессиона- лами, вообще отличаются примитивностью, как, например, рисунок художника Стефана, изображающий монаха (Медынцева, 1978. С. 37), или рисунок-портрет писца Мутижира из вновь прочитанных надписей Софии (Гиппиус, Михеев, 2013. С. 161, 162). Но справа от этого изображения начерчен еще один крест под сенью и замечательный рисунок барса, в настоящее время рисунка in situ не существует, но в архиве В. В. Суслова сохранилась калька с рисунком (Медынцева, 1978. Рис. 89, 166). Изображение прочерчено одной линией уверенной рукой профессионала. Животное изображено в момент прыжка, зверь опирается на задние лапы, голова обращена к зрителю. Хотя изображение крайне лаконично и традиционно условно (морда, украшенная венцом, напоминает человеческое лицо), но оно замечательно передает движение мощного тела. Не вызывает сомнения, что рисунок принадлежит профессиональному художнику, оставившему выше и свой автограф. Если учесть местоположение надписи Быляты (тайник, на стене которого рядом прочерчен автограф возможного писца ноябрьской Минеи), есть причина поискать следы его работы в той же рукописи. Почерк Быля-ты близок к почерку Даляты: также сохранен слабый редуцированный в слове

а

б

Рис. 3. Новгородский Софийский собор. Автографы писца Быляты (прорисовки)

а – автограф Быляты; б – рисунок барса из тайника (размер рисунка барса по вертикали 20 см)

пъсалъ , но он передан через Ъ , в то время как первый писец колебался в обозначении глухого звука: в надписи из тайника он использовал Ъ , а в надписи из ризницы (над инициалами) этот звук обозначен как Ь . Но общий стиль почерка: пропорции букв, начертания петель, форма ¤ – довольно близкий. Вероятно, индивидуальной особенностью почерка Быляты являются слегка изогнутые вертикальные и наклонные линии букв (см. буквы Б , Л и конечную наклонную линию буквы Л ). Материала для наблюдения очень мало, но эта особенность почерка в краткой надписи из двух слов проявилась трижды. В Минее эта особенность проявляется в начертаниях декоративных букв, с которых начинаются строки (см., например, буквы Д , Б на л. 89 об. и буквы П , Н , Б на л. 69а, л. 39 об. и т. д.). Но вряд ли следует настаивать, что эти буквицы – работа писца Быля-ты. Можно лишь говорить, что и в подписях-граффити и в почерке ноябрьской Минеи наблюдаются близкие черты, говорящие о едином стиле, единой манере письма и оформления рукописи, приписки и автографов-граффити. Имя писца – Далята, встречающееся и в приписке рукописи, и в нескольких граффити Софийского собора, при одинаковой профессии и сходстве почерков позволяет видеть в их авторе одного и того же человека.

По предположениям исследователей, над рукописью ноябрьской Минеи трудились три писца: полное имя одного из них указано в приписке на л. 89 – Михаил – Белына или Бедына (Столярова, 1998. С. 200). Л. В. Столярова считает, что он является вторым писцом, а имена первого и третьего писца не известны. Возможно, что имя другого – Далята, христианское имя которого неизвестно. Вопрос об участии Быляты остается открытым, но существование этого высококвалифицированного писца-каллиграфа или художника среди клириков Софийского собора представляется бесспорным. Следующий вывод, который вытекает из обнаружения имени писца (несомненно, связанного с клиром Софии) среди переписчиков Лазаревского скриптория, поднимает тему о роли кафедрального собора в сложении первого новгородского скриптория. До сих пор предположения о возникновении новгородского книгописания сводились либо к априорному утверждению о связи строительства каменного кафедрального храма с книгописанием, либо о связи первых скрипториев с монастырскими или уличанскими центрами. По-разному определяется и возникновение местной книгописной мастерской, и ее статус, местонахождение, порядок работы и социальное положение писцов. Автографы-имена писцов, рисунки буквиц в тайнике и ризнице, где хранились церковные ценности, совпадение имени и близость почерка писца Даляты и ноябрьской Минеи позволяют говорить о значительной роли кафедрального храма в сложении местной книгописной школы. Возможно, обучение первых профессиональных писцов осуществлялось именно при кафедральном соборе. Вероятно, что со времен посадника Остромира, на свои средства заказавшего одну из самых роскошных рукописей, имевшего в своем распоряжении профессиональных писцов-дьяков, как-то связанных с кафедральным храмом Софии, эта традиция не прерывалась. И позднее профессиональные переписчики из кафедрального храма принимали участие в подготовке писцов для местного скриптория, а возможно – и переписке рукописей. Разница в мастерстве исполнения рисунков-буквиц ноябрьской Минеи и софийских граффити может объясняться разными этапами профессиональной деятельно- сти писцов, которые, конечно, сначала все были учениками и лишь со временем набирали мастерство и профессиональное умение. Имеющегося в настоящее время в руках исследователей материала явно недостаточно для более подробной информации. Но участие квалифицированных писцов из клира кафедрального храма Софии в процессе сложения местного книгописания представляется вполне документированным, отражая его различные этапы: от присутствия первых дьяков-писцов при посаднике Остромире до дальнейшего участия писцов в деятельности (возможно, обучении) мастеров для местных скрипториев.

Список литературы Автографы писцов-каллиграфов из Новгородской Софии (рубеж XI-XII вв.)

- Высоцкий С. А., 1966. Древнерусские надписи Софии Киевской. Вып. 1: XI-XIV вв. Киев: Наукова думка. 240 с.

- Гиппиус А. А., 2007. К вопросу о новгородском Лазаревском скриптории рубежа XI-XII вв.//Древняя Русь: вопросы медиевистики. № 1 (27). С. 36-44.

- Гиппиус А. А., Михеев С. М., 2011. Заметки о надписях-граффити новгородского Софийского собора. Ч. III//Древняя Русь: вопросы медиевистики. № 2 (44). С. 37-57.

- Гиппиус А. А., Михеев С. М., 2013. О подготовке Свода надписей-граффити Новгородского Софийского собора//Письменность, литература, фольклор славянских народов. История славистики. XV Международный съезд славистов. Минск, 20-27 августа 2013 г.: доклады российской делегации/Отв. ред. А. М. Молдован. М.: Древлехранилище. С. 152-179.

- Зализняк А. А., 1995. Древненовгородский диалект. М.: Языки русской культуры. 720 с.

- Каптерев Н. Ф., 1874. Светские архиерейские чиновники в Древней Руси. М.: Тип. «Современные Известия». 240 с.

- Каталог славяно-русских рукописных книг XI-XIV вв., хранящихся в ЦГАДА СССР. Ч. I/Сост. А. А. Князевская. М.: ЦГАДА, 1988. 121 с.

- Медынцева А. А., 1978. Древнерусские надписи новгородского Софийского собора. М.: Наука. 312 с.

- Медынцева А. А., 2015. Автографы писцов посадника Остромира из Новгородской Софии//КСИА. Вып. 240. С. 215-222.

- Рождественская Т. В., 1991. Развитие грамотности и книжной культуры в Новгороде (по данным эпиграфики)//Книжные центры в Древней Руси XI-XVI вв./Ред. Р. П. Дмитриева. СПб.: Наука. С.17-28.

- Рождественская Т. В., 2004. Новонайденные древнерусские надписи-граффити Новгородского Софийского собора//ТОДРЛ. Т. 55. СПб.: Дмитрий Буланин. C. 536-548.

- Розов Н. И., 1983. Несколько слов о библиотеке Новгородского Софийского собора//Древнерусское искусство: Рукописная книга. Сб. 3/Ред. О. И. Подобедова. М.: Наука. С. 148-150.

- Сводный каталог славяно-русских рукописных книг XI-XIV вв./Отв. ред. Л. П. Жуковская. М.: Наука, 1984. 405 с.

- Столярова Л. В., 1993. О социальном составе древнерусских писцов XI-XIII вв.//Восточная Европа в древности и средневековье. Спорные проблемы истории. Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В. Т. Пашуто: тезисы докладов. М. С. 73-75.

- Столярова Л. В., 1998. Древнерусские надписи XI-XIV вв. на пергаменных кодексах. М.: Наука. 414 с.

- Столярова Л. В., 2000. Свод записей писцов, художников и переплетчиков древнерусских пергаменных кодексов XI-XIV вв. М.: Наука. 544 с.

- Уханова Л. В., 2009. О становлении новгородского книгописания в XI -начале XII в.//Средневековые книжные центры: местные традиции и международные связи: труды международной научной конференции (Москва 5-7 сентября 2005 г.)/Ред. Э. Н. Добрынина. М.: СканРус. С. 204-237. (Хризограф. Вып. 3.)

- Щепкин В. Н., 1902. Новгородские надписи-graffiti//Древности. Труды МАО. Т. XIX. Вып. 3. С. 26-45.

- Янин В. Л., 1982. Новгородский скрипторий рубежа XI-XII вв. Лазарев монастырь//Археографический ежегодник за 1981 г. М.: Наука. С. 57-61.