Автографы писцов посадника Остромира из Новгородской Софии

Автор: Медынцева А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Предметы и тексты

Статья в выпуске: 240, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются два автографа писцов известного новгородского посадника Остромира, обнаруженные на стенах Новгородского Софийского собора. Приводятся возможные варианты реконструкции имени писца, оставившего автограф в ризнице храма, публикуется рисунок буквицы при втором автографе.Сопоставление материала позволяет высказать предположение, что при Новгородском соборе при посаднике Остромире (56-60 гг. XI в.) уже формировался скрип-торий.

Софийский новгородский собор, граффити, писцы-изографы, эпиграфика, палеография, иллюминированные рукописи, инициалы

Короткий адрес: https://sciup.org/14328209

IDR: 14328209

Текст научной статьи Автографы писцов посадника Остромира из Новгородской Софии

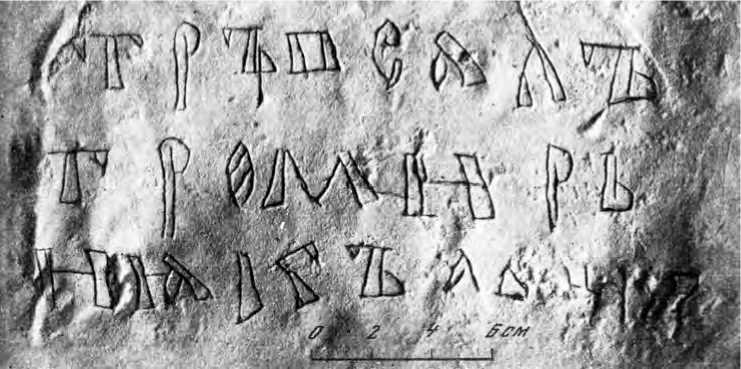

Большое количество сохранившихся рукописных книг новгородского происхождения, в том числе древнейших (второй половины XI – начала XII в.), косвенно указывает на наличие при Новгородском Софийском соборе библиотеки и скриптория ( Розов , 1983. С. 148–150). Прямо свидетельствуют об этом надписи – автографы писцов. Среди них в первую очередь привлекают внимание автографы дьяков посадника Остромира. Впервые две надписи Петра, дьяка Ос-тромира, были опубликованы в 1978 г., тогда же были высказаны предположения о связи автографов с посадником Остромиром ( Медынцева , 1978. С. 94–97). Одна из них находится на стене лестничной башни, на уровне седьмой (если считать от уровня современного пола) лестничной площадки (рис. 1). Тщательно выполненная крупными, каллиграфическими уставными буквами, начерченными двойным контуром, надпись гласит : (Пе)тръ псалъ (Ос)тромирь (д) иякъ. (Амин)ь . Начало строк утрачено (утраченные буквы заключены в круглые скобки, но легко восстанавливаются, йотованное А передано в наборе как Я). Слово « аминь » приписано иным, более небрежным, почерком (рис. 1). Обращает внимание, что на конце имени Остромир написан Ь, что позволяет понять это имя как притяжательное прилагательное от имени «Остромир». В таком случае надпись переводится как «Петр писал, дьяк Остромира». Палеографически надпись датируется XI–XII вв. Остромир – чрезвычайно редкое имя, заметим к тому же, лицо светское, у которого в подчинении находится дьяк Петр. В письменных источниках нам известен только один Остромир – Иосиф, бывший посадником в Новгороде в 1054–1060 гг., известный заказчик Остромирова Евангелия, заказавший его для своего родственника князя Изяслава Ярославича. По поводу этого родства существуют различные предположения. Традиционно считается, что Остромир был дядей Изяслава по материнской линии. В приписке дьякона Григория к Остромирову Евангелию он называется «близким» князю Ярославу ( Столярова , 2000. С. 13–17)

При публикации было высказано предположение, что имя Остромир необязательно указывает на посадника Остромира, так как оно может быть мирским, бытовым именем дьяка Петра. Основанием для сомнений в правомерности отождествления Остромира, упомянутого в граффити с тем же дьяком известного новгородского посадника послужило наличие еще одной надписи, в то время сохранившейся только в виде эстампажа в архиве И. А. Шляпкина и, судя по описи, находившейся на хорах, в западной части южной галереи. На первый взгляд эти надписи одного содержания, по странной случайности утратившие начало первых двух-трех букв мирского и крестильного имени. Эта вторая надпись читается так: (Петръ) псалъ /(Ос)тромиръ дiякъ . Мирское имя писца восстанавливается легко, так как отсутствуют не три, а лишь первые две буквы имени. Но почерк надписи иной, отличается и графика: на конце имени отчетливо читается Ъ, а не Ь, иначе написано и слово «дьяк» – использовано i (десятеричное) и «юс малый» для обозначения йотованного А (см. рис. 2: с. 356), отсутствует и слово аминь , добавленное в первой надписи. Совпадение содержания с разницей в написании окончания мирского имени ОСТРОМИР Ъ и ОСТРОМИР Ь позволило предположить, что мы имеем дело с графическим неразличением редуцированных, подобно некоторым древнейшим новгородским письменным памятникам. Это дало основание считать,

Рис 1. Первый автограф Петра, дьяка Остромира. Лестничная башня собора Софии (по: Медынцева , 1978)

что обе надписи упоминают одного и того же человека. При этом их можно понимать как « Остромирь дьяк », т. е. дьяк Остромира (р. п.), так и « Остро-мир дьяк » (номинатив), с предпочтением первого варианта, так как первый автограф выполнен более тщательно и «грамотно». Из известной приписки к Остромирову Евангелию мы знаем имя основного писца (по крайней мере из трех) – дьякон Григорий – и имя заказчика – Остромир – и его крестильное имя – Иосиф ( Столярова , 2000. С. 13–18). Дьяками называют себя и авторы других приписок к древнейшим рукописям, например писец Изборника Святослава 1073 г. (Там же. С. 25–26) и др. Таким образом, ясно, что дьяконы (духовные лица) уже с XI в. исполняли при князьях и знатных вельможах роль писцов и секретарей, что позднее превратилось уже в светскую должность – главу канцелярии, занимавшую важное место в государственном и церковном управлении. Точных сведений о времени возникновения светской, канцелярской должности дьяков не сохранилось, но очевидно, что первоначально они одновременно были лицами духовными.

Недавние реставрационные работы и разыскания в процессе работы над корпусом новгородских надписей-граффити А. А. Гиппиуса и С. М. Михеева выявили новые детали в прочтении второго автографа (Гиппиус, Михеев, 2013. С. 162). Авторы по-новому реконструировали прочтение второго автографа: по их мнению, имя следует реконструировать как (Про)[х](о)[ръ] – в круглых скобках отмечены полностью утраченные, в квадратных – частично сохранившиеся буквы. Таким образом, по их мнению, надписи упоминают разных лиц, а у посадника Остромира было по крайней мере два дьяка – Петр и Прохор, при этом сомнений в принадлежности имени Остромир известному посаднику не высказывается из-за исключительности упоминания имени в летописных источниках. Был вновь обнаружен и сам автограф. Он находится на хорах, в помещении ризницы1. К сожалению, сохранность надписи такая же, какой она была представлена на эстампаже И. А. Шляпкина. Начало надписи повреждено, от имени, которое при первой публикации было восстановлено как Петр, а позднее как Прохор, сохранились только петля конечного Ъ и длинная черта, выходящая в нижнее межстрочное пространство, вероятно, от буквы Р (при обоих вариантах реконструкции имени). Вполне может быть, что имя писавшего автора Прохор, но и прежнее прочтение «Петр» также полностью не исключается. По крайней мере, оно подтверждается первой надписью дьяка Остромира, так как опыт изучения граффити показывает, что надписи одинакового содержания иногда повторяются. Но уверенно можно утверждать, что второй автограф написан другим почерком и с иными графическими приемами. Объяснить исполнение надписей разными почерками, помимо принадлежности разным лицам, можно и тем, что первый автограф написан по заказу Петра, только в конце приписавшего «аминь» собственноручно. К сожалению, это слово плохо сохранилось, более или менее уверенно можно различить лишь конечный Ъ с большим навесом, напоминающим начертание этой буквы во втором автографе. Но не вызывает сомнения, что автор и этой надписи был профессиональным писцом, о чем говорит и термин «дьяк», и изящные профессиональные росчерки в конце каждой строки, часто используемые в рукописях профессиональными писцами. Еще один факт, безусловно, подтверждает профессию писавшего. Речь идет о художественно выполненном и ранее не опубликованном инициале, начерченном под этой второй надписью дьяка Остромира. В настоящее время он не сохранился. Но на одной из фотографий из архива И. А. Шляпкина (III № 16471, 163–966) отчетливо видна крупная (судя по масштабной линейке, около 12–13 см высотой) буква В, украшенная растительным орнаментом. На этой же фотографии над буквицей просматриваются буквы ТР имени второго автографа Остромира (рис. 3), что позволяет с точностью связать буквицу со вторым автографом Ост-ромира-Прохора (?). Над ней видны остатки еще одной надписи (можно различить только каллиграфическую букву в). В настоящее время это пространство полностью заштукатурено, но фотография из архива дает отчетливое представление об инициале. Он представляет собой букву В, наиболее часто встречающуюся в рукописях в виде инициала, так как с нее начинались в Евангелии-апра-кос отдельные части рукописи, например «Въ оно время…». Обычно инициалы писались отдельно от текста – после его написания или до, – перед каждой самостоятельной частью произведения. Чаще всего их исполняли киноварью, иногда рисунок буквы дополнялся другими деталями, украшенными иными красками: голубой, желтой или зеленой, а в особо роскошных рукописях и золотой. Петр (Прохор?), прочерчивая буквицу по твердой штукатурке, вынужден был работать только линией, что не сказалось на выразительности инициала, а лишь подчеркнуло мастерство писца, которого можно считать и художником (изографом). По основному рисунку буква представляет собой форму с уменьшенной верхней частью, петли примыкают к мачте чуть выше середины, они декорированы стилизованными завитками – листьями так называемых полукринов. Мачта и горизонтальные линии украшены узловатыми завитками. В целом рисунок буквы характерен для разнообразных «растительных» инициалов ряда древнейших рукописей XI–XII вв., украшающих многие их страницы и нигде не повторяющихся полностью. Ближайшую аналогию представляет инициал на л. 19 рукописи «Слова Григория Богослова» второй половины XI в. (Уханова, 2013). Там мы видим тот же рисунок буквы, украшенный полулистами аканфа, и мачту с узловатыми завитками (рис. 4, а). Сближает обе буквицы и общий рисунок, как бы устремленный вправо и вверх, что подчеркивается завершением нижней петли изящным росчерком, направленным вниз в рукописной буквице. В рисунке из Софийского собора нижняя часть повреждена, но, судя по направлению линий, буквица должна была иметь такое же завершение. Другую близкую аналогию представляет собой буквица на л. 140 из Остромирова Евангелия: она более пышно изукрашена за счет исполнения в три краски, верхняя петля ее завершается головой «змеи», как бы выползающей из завитков аканфа, что вообще характерно для декоративного убранства этой роскошной рукописи (рис. 4, б). Но общий рисунок букв и система украшений совпадает до деталей, подтверждая и датировку, и мастерство писца – изографа Петра (Прохора?). Небольшой очерк об автографах писцов (одного или двух) посадника Остромира дает дополнительный фактический материал о писцах, скорее всего работавших (служивших) при самом соборе Софии в Новгороде, о чем свидетельствует местоположение надписей – на стене лестницы и ризницы храма, недоступных для обычных паломников и прихожан. Надписи-граффити умножают сведения о переписчиках рукописей, дополняя их

Рис. 3. Фото буквицы под автографом Петра (Прохора?). Архив И. А. Шляпкина.

Публикуется впервые

Рис. 4. Буквицы из Слова Григория Богослова ( а ) и Остромирова Евангелия ( б )

список новыми именами. У Остромира, помимо засвидетельствованного собственноручно припиской дьякона Григория, было, если судить по почеркам Ост-ромирова Евангелия, как минимум еще два неизвестных по имени писца. Нет данных, что ими были именно Петр и Прохор (?). Исследователи до сих пор спорят о месте создания Евангелия, несмотря на то, что в выходной записи недвусмысленно указано, что оно написано в период, когда Изяслав «предержал обе власти»: на киевском столе остался сам, а новгородский престол брата своего Владимира поручил Остромиру. Автографы писцов Остромира, дьяков Петра и Прохора (?), которые находятся на стенах собора Софии, рисунок буквицы, очень близкой к некоторым инициалам Остромирова Евангелия, позволяют говорить, по крайней мере, о присутствии дьяков-писцов посадника Остромира в Новгородской Софии (1056-й – год назначения посадником, 1060-й – предполагаемый год гибели). В упомянутой выходной записи писца дьякона Григория говорится, что он «почах же писати, месяца октября 21…, а окончах месяца маия в 12…», таким образом, в 6565/1057 г. Остромир был еще жив, а дьякон Григорий трудился над перепиской Евангелия по заказу посадника. Место написания Евангелия до сих пор вызывает споры – Киев или Новгород, но предназначено оно было для Новгородского Софийского собора. Что же касается наличия скриптория при соборе, конечно, это пока лишь гипотеза. По мнению Е. В. Ухановой, невозможно говорить о наличии в Новгороде профессионального книгописного центра в это время (Уханова, 2009. С. 209–210). Но автографы дьяков Остромира с явными признаками владения каллиграфией (двух – Петра и Прохора – при чтении А. А. Гиппиуса и С. М. Михеева или одного Петра при первоначальном прочтении), создание рукописи по заказу Остромира во время его новгородского посадничества свидетельствуют о присутствии в Новгородском Софийском соборе профессиональных писцов – дьяков-каллиграфов уже в 50-е гг. XI в.

Список литературы Автографы писцов посадника Остромира из Новгородской Софии

- Гиппиус А. А., Михеев С. М., 2013. О подготовке Свода надписей-граффити Новгородского Софийского собора//Письменность, литература, фольклор славянских народов. История славистики: XV Междунар. съезд славистов, Минск, 20-27 августа 2013 г.: Докл. рос. делегации. М.: Древлехранилище. С. 152-179.

- Медынцева А. А., 1978. Древнерусские надписи новгородского Софийского собора, XI-XIV вв. М.: Наука. 312 с.

- Рождественская Т. В., 1991. Развитие грамотности и книжной культуры в Новгороде (по данным эпиграфики)//Книжные центры в Древней Руси XI-XVI вв./Ред. Р. П. Дмитриева. СПб.: Наука. С. 17-28.

- Розов Н. И., 1983. Несколько слов о библиотеке Новгородского Софийского собора//Древнерусское искусство: Рукописная книга. М.: Наука. С. 148-150.

- Столярова Л. В., 2000. Свод записей писцов, художников и переплетчиков древнерусских пергаменных кодексов XI-XIV веков. М.: Наука. 544 с.

- Уханова Л. В., 2009. О становлении новгородского книгописания в XI -начале XII в.//Средневековые книжные центры: местные традиции и международные связи: Тр. Междунар. науч. конф. (Москва 5-7 сентября 2005 г.) М.: СканРус. С. 204-237. (Хризограф; вып. 3.)

- Уханова Л. В., 2013. Западноевропейские источники в древнерусской книжной культуре XI века и Остромирово Евангелие//Путем орнамента: Исследования по искусству Византийского мира/Сост. и отв. ред. А. Л. Салимский. М.: Макс Пресс. С. 206-230. (Труды Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева; т. 7.)