Автоматическая измерительная система для исследования полупроводниковых приборных структур

Автор: Горелов Ю.Н., Голубева Д.Ю., Курганская Л.В., Щербак А.В.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 4 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены вопросы разработки автоматической измерительной системы для исследования параметров полупроводниковых приборных структур, которая может использоваться как при экспериментальной отработке технологии получения структур, так и для проведения исследований стойкости структур к воздействию различных внешних факторов, включая факторы открытого космического пространства. Предложена структурная схема измерительной системы, позволяющей изменять свою конфигурацию программным способом для увеличения числа измеряемых параметров. Предложен вариант коммутации измерительных портов и узлов измерительной системы, при котором все порты идентичны, что дает возможность подключать к системе образцы с различной топологией и числом контактов, необходимо только чтобы суммарное число контактов всех образцов не превышало числа измерительных портов системы. Предложены возможные варианты схем измерительных узлов, реализующих преобразования напряжение-код, емкости-код, код-ток и т. д.

Приборные структуры, электрофизические параметры, автоматические измерительные системы

Короткий адрес: https://sciup.org/140256075

IDR: 140256075

Текст научной статьи Автоматическая измерительная система для исследования полупроводниковых приборных структур

В последнее время наблюдается интенсивное изучение пленочных приборных структур [1–6], на основе которых могут быть реализованы различные типы датчиков физических величин (температуры, давления, освещенности, радиации, магнитного поля, мультифункциональные и т. п.). При экспериментальных исследованиях полупроводниковых приборных структур требуется проводить большой объем измерений различных по характеру параметров одной и той же группы образцов [7–9]. Необходимо измерять удельное сопротивление функциональных слоев, подвижность носителей заряда, время жизни неравновесных носителей заряда, вольт-амперные и вольт-фарадные характеристики и пр. при различных температурах, различных уровнях освещенности и других внешних воздействующих факторах [7–9]. Поэтому задачи исследования таких сложных объектов как параметры полупроводниковых структур, с учетом повышенных требований к точности и воспроизводимости измерений приводят к необходимости автоматизации электрорадиоизмерений и управления измерительным экспериментом.

Построение цифровых средств измерений и создание автоматизированных измерительных систем с использованием микропроцессоров по- зволяет программным способом перестраивать систему для измерения различных физических величин и менять режимы измерений. При этом аппаратная часть измерительной системы не изменяется. Использование современной компонентной базы позволяет создавать такие измерительные системы в виде компактных блоков, включающих как высокочувствительные измерительные цепи, так и узлы цифровой обработки и регистрации данных [10].

В данной работе предпринята попытка разработки компактной автоматической измерительной системы для исследования электрофизических параметров приборных структур, которая может использоваться как при экспериментальной отработке технологии получения структур, так и для исследования влияния воздействия внешних факторов, включая факторы открытого космического пространства при эксплуатации в составе космического аппарата.

1. Структура измерительной системы

Измерительная система должна быть реализована в виде единого блока, включающего в себя схемы измерения следующих электрофизических параметров исследуемых структур:

– удельное сопротивление;

– ЭДС Холла;

– время жизни неравновесных носителей заряда;

– вольт-амперная характеристика;

– вольт-фарадная характеристика;

– время релаксации инверсного слоя в структуре металл-диэлектрик-полупроводник, микроконтроллер, энергонезависимую память, стандартные интерфейсы передачи данных.

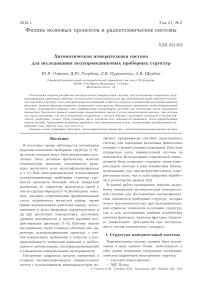

Так как рассматриваемая измерительная система имеет специальное назначение, то номенклатура и параметры входящих в ее состав измерительных узлов определяются заданным набором измеряемых величин, методами их определения и топологией исследуемых образцов. Приведем краткий анализ методов измерения электрофизических параметров полупроводниковых структур. Измерение удельного сопротивления основано на измерении разности потенциалов на участке полупроводника при пропускании через него тока известной величины [7–8], следовательно, для измерения удельного сопротивления необходимы регулируемый источник постоянного тока и измеритель напряжения с дифференциальным входом. Для измерения могут использоваться образцы, показанные на рис. 1, а и б .

Измерение ЭДС Холла также основано на измерении разности потенциалов между холловскими контактами образца, находящегося в магнитном поле, при пропускании через него постоянного или переменного тока известной величины [9]. Таким образом, для измерения ЭДС Холла необходимы регулируемый источник постоянного тока и измеритель напряжения с дифференциальным входом. Топология образцов показана ни рис. 1, а .

Измерение времени жизни неравновесных носителей заряда производится методом модуляции проводимости (сопротивления), которая может осуществляться либо с помощью периодического освещения образца [7–8], либо периодической инжекцией неосновных носителей заряда через металлический контакт [7]. Для измерения проводимости, как и для измерения удельного сопротивления, необходимы источник тока и измеритель напряжения, однако в данном случае они должны обладать достаточным быстродействием, так как время спада проводимости может принимать значения от долей микросекунды до нескольких десятков секунд [7–8]. Топология образцов показана на рис. 1, б .

Емкостные методы измерения параметров полупроводниковых структур (измерение вольт- а)

б )

в )

Рис. 1. Топология образцов приборных структур. Светлые области – полупроводник; черные области – металлические контакты; серая область – диэлектрик фарадных характеристик) основаны на определении зависимости емкости структуры от постоянного напряжения смещения [11–12]. Для реализации емкостных методов необходим измеритель емкости и программируемый источник напряжения смещения. Топология образцов показана на рис. 1, в.

Из приведенного анализа видно, что для измерения всей совокупности параметров необходимы следующие измерительные узлы:

– быстродействующий преобразователь напряжение–код с дифференциальным входом;

– быстродействующий преобразователь код– ток;

– быстродействующий преобразователь код– напряжение (может быть объединен в один узел с преобразователем код–напряжение);

– преобразователь емкость–код.

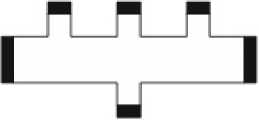

При измерении того или иного параметра система должна коммутировать измерительные узлы, задавать величины измерительных токов или напряжений и измерять соответствующие параметры. Структурная схема такой измерительной системы представлена на рис. 2. Система имеет в своем составе коммутатор 1 , преобразователь напряжение–код 2 с дифференциальными входами V+ и V-, преобразователь код–ток 3 , преобразователь код–напряжение 4 , преобразователь емкость–код 5 , микроконтроллер 6 , энергонезависимую память 7 и стандартный интерфейс 8 .

Коммутатор 1 имеет n независимых портов X1–Xn, каждый из которых может подключаться к измерительным узлам 2 – 5 или к общему проводу. Число портов n определяется количе-

Рис. 2. Структурная схема измерительной системы

ством и топологией подключаемых образцов. Исследуемые образцы подключаются к портам X1… Xn. Так как все порты идентичны, то образцы могут подключаться произвольным образом, а их подключение к измерительным узлам задается управляющей программой микроконтроллера.

Система работает следующим образом. В исходном состоянии все ключи коммутатора разомкнуты. Для измерения определенного параметра исследуемого образца на соответствующие ключи коммутатора подается управляющее напряжение от микроконтроллера и образец подключается к измерительным узлам. Далее система производит измерение в соответствии с управляющей программой микроконтроллера.

-

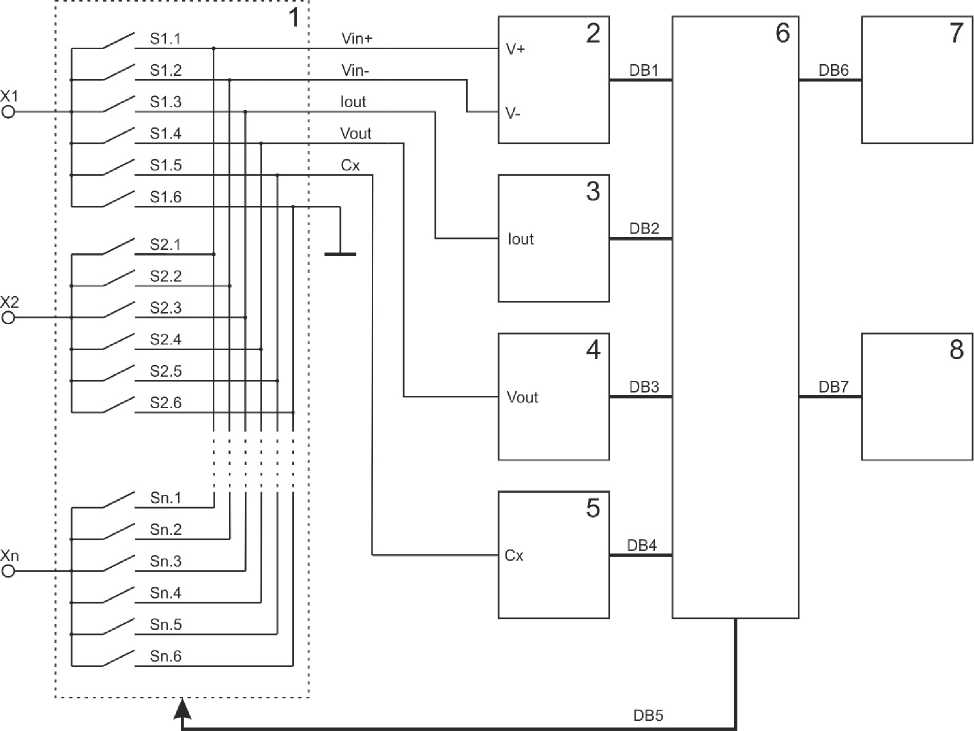

2. Преобразователь напряжение–код

-

3. Преобразователи код–ток

Измеритель напряжения состоит из входного повторителя напряжения и аналого-цифрового преобразователя с дифференциальным входом. Схема измерителя напряжения показана на рис. 3. Быстродействие преобразователя определяется быстродействием АЦП и входных повторителей напряжения. При использовании современной компонентной сравнительно легко достичь быстродействия порядка 10 миллионов операций в секунду.

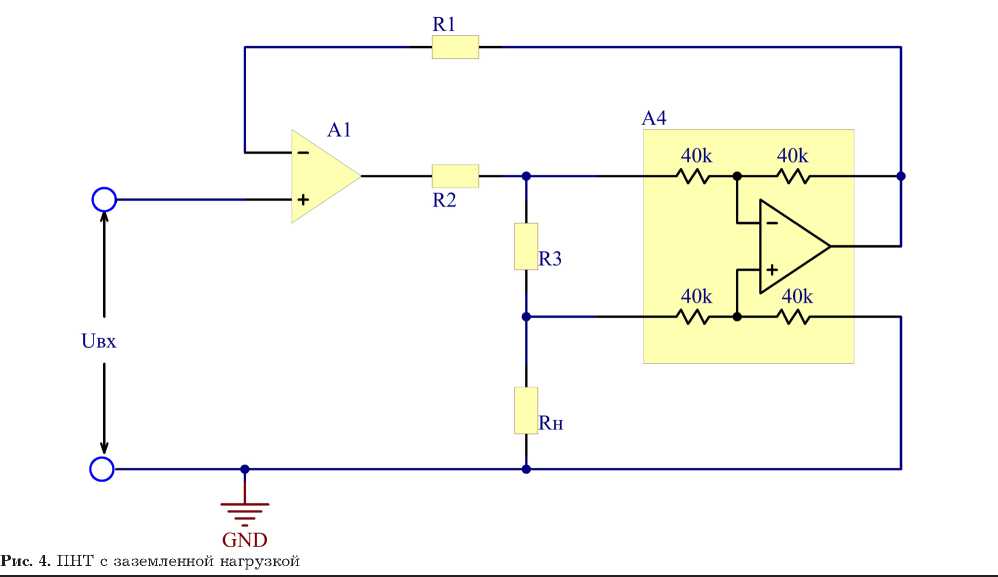

Преобразователь код–ток может быть построен на основе преобразователя напряжение-ток (ПНТ), на вход которого подается выходное напряжение цифро-аналогового преобразователя. В литературе приводятся различные схемы ПНТ [13–14]. Хорошими характеристиками обладают ПНТ на основе операционных усилителей (ОУ). Для работы в составе рассматриваемой измерительной системы ПНТ, он должен удовлетворять следующим требованиям:

– работать с заземленной нагрузкой;

– обеспечивать заданную величину тока и требуемую точность без настройки и подбора каких-либо элементов схемы.

Один из возможных вариантов построения ПНТ, удовлетворяющего указанным условиям показан на рис. 4. Схема работает следующим образом. Выходная цепь ОУ А1 состоит из последовательно соединенных элементов:

– сопротивления R 2, которое ограничивает максимальный ток нагрузки;

– сопротивления R 3, выполняющего роль датчика тока;

– сопротивления нагрузки.

Сигнал с датчика тока подается на входы дифференциального усилителя А2, сигнал с выхода дифференциального усилителя поступает на инвертирующий вход ОУ А1. На неинвертирующий вход ОУ А1 относительно земли подается входное напряжение Uвх . Схема поддерживает постоянное напряжение на резисторе R 3 , а, следовательно, и ток через него, который в свою очередь является током нагрузки. Ток нагрузки выражается формулой:

Iн = Uвх /(AДR3), где AД – коэффициент передачи дифференциального усилителя.

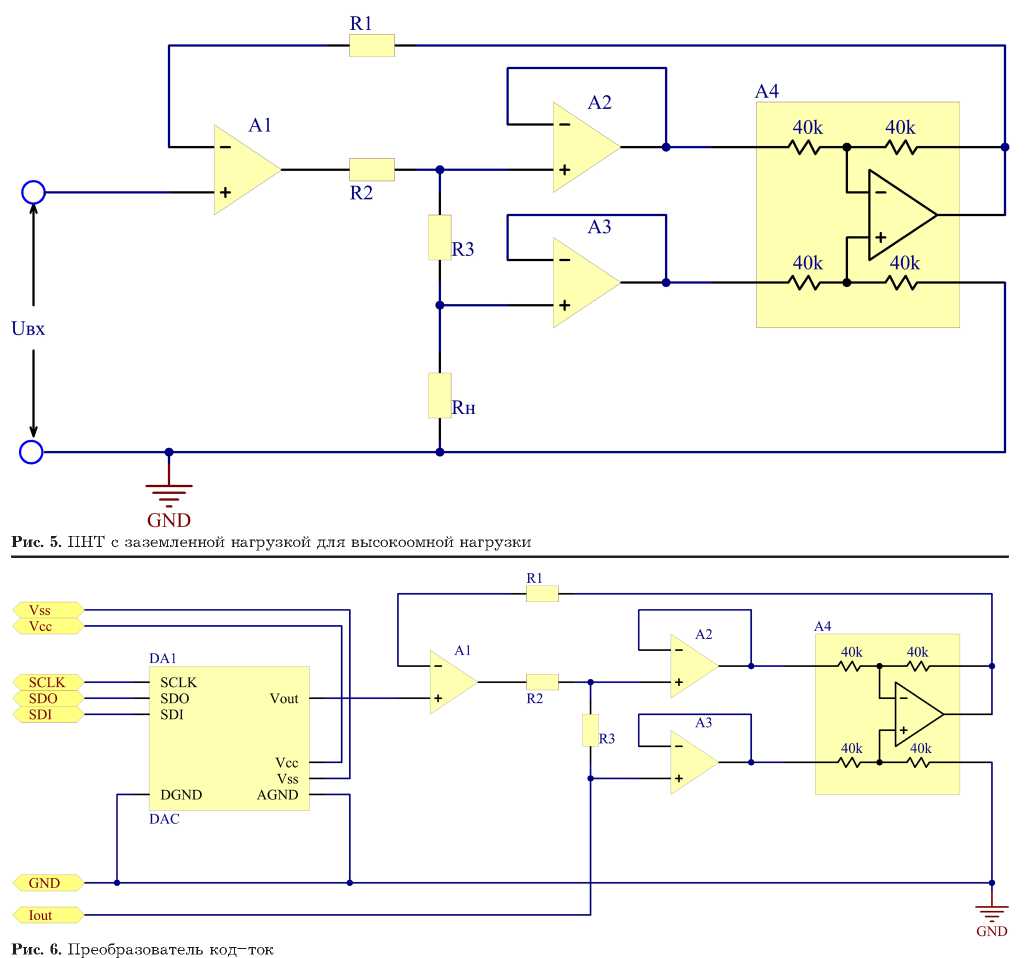

Использование дифференциального усилителя в интегральном исполнении обеспечивает получение стабильного коэффициента усиления без подбора резисторов. Если сопротивления эталонного резистора и нагрузки более единиц кОм, то для исключения шунтирования этого резистора входным сопротивлением дифференциального усилителя необходимо подключать входы дифференциального усилителя к выводам эталонного резистора через повторители напряжения, как показано на рис. 5.

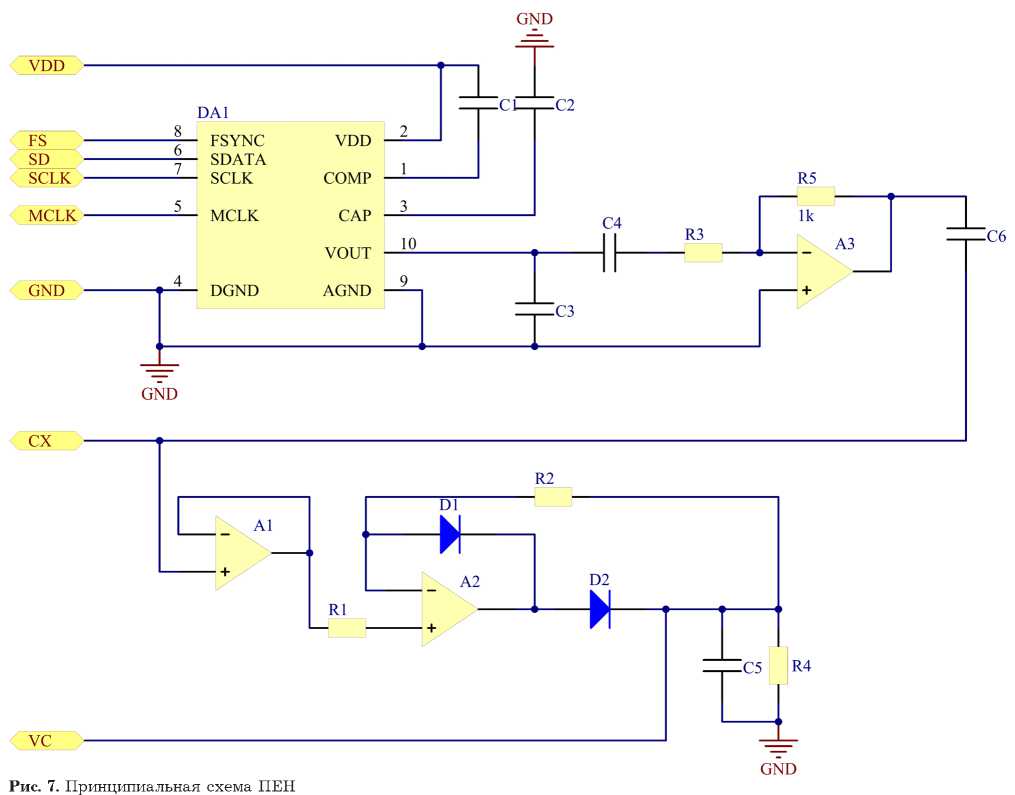

Схема преобразователя код–ток показана на рис. 6. Точность и быстродействие данной схемы определяется параметрами ЦАП. Для работы в составе измерительной системы достаточно использовать 16 разрядный АЦП с быстродействием до 10 миллионов операций в секунду.

-

4. Преобразователь код–напряжение

-

5. Преобразователь емкость–код

В качестве преобразователя код–напряжение проще всего использовать обычный АЦП. Если требуемый диапазон выходных напряжений не совпадает с выходным диапазоном используемого АЦП, то можно использовать масштабирующий усилитель, однако в этом случае возможно увеличение систематической погрешности преобразования кода в напряжение, что обусловлено неточной установкой коэффициента усиления масштабирующего усилителя.

Преобразователь емкость–код может быть построен на основе преобразователя емкость–напряжение (ПЕН), выходной сигнал которого преобразуется в код с помощью АЦП.

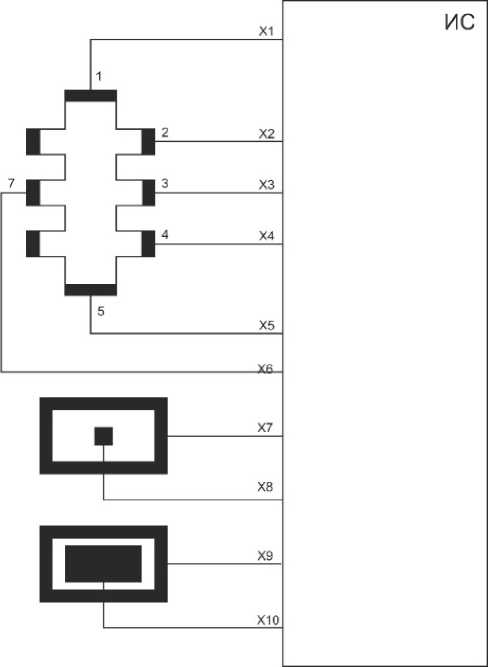

Принципиальная схема простого ПЕН, приведена на рис. 7.

Сигнал с генератора синусоидального напряжения DA1 поступает на аттенюатор (элементы A3, R3, R5). Выход аттенюатора подключен к делителю напряжения, образованному конденсатором C6 и измеряемой емкостью, подключаемою между CX и GND. К выводу CX измеряемой емкости через повторитель напряжения A1 подключен к амплитудному детектору (элементы A2, C5, D1, D2, R1, R2, R4), выходное напряжение которого связано с величиной из-

меряемой емкости. Частота генератора задается цифровым кодом и может меняться в широких пределах (от единиц Гц до десятков МГц).

Выходное напряжение ПЕН определяется формулой иж = I =-----Um— = x toCx 1/(toC6) + 1/(toCx) toCx

= U m = U m C 6

Cx / C6 + 1 Cx + C6, где Um – амплитуда колебаний на выходе ОУ А3.

Для преобразования Ux в цифровой код можно либо скоммутировать выход ПЕН на вход преобразователя напряжение–код, либо использовать отдельный АЦП.

-

6. Микроконтроллер, энергонезависимая память, интерфейс

-

7. Измерение параметров образцов

Выбор микроконтроллера определяется числом измерительных портов X1–Xn, типами примененных АЦП и ЦАП, наличием встроенных интерфейсов и пр. Энергонезависимая память в основном служит для хранения полученных дан- ных. Ее емкость определяется объемом хранимых данных, который в свою очередь зависит от интенсивности работы системы, периода актуальности данных и т. д. В качестве энергонезависимой памяти удобно использовать интегральные микросхемы NAND FLASH, широко доступные в настоящее время. Современные микроконтроллеры обычно содержат в своем несколько типов стандартных интерфейсов: SPI, USART, USB, CAN и пр., в связи с чем реализация интерфейсов затруднений не вызывает.

Рассмотрим процесс измерения параметров образцов приборных структур, подключенных к портам измерительной системы как показано на рис. 8.

Для измерения удельного сопротивление образца, имеющего топологию, показанную на рис. 1, а , и подключенного к измерительной системе по схеме, показанной на рис. 8, вначале необходимо замкнуть ключи S1.3, S2.1, S4.2 и S5.6, в результате чего контакты 1 образца будет

Рис. 8. Вариант подключения образцов к измерительной системе подключен к выходу преобразователя код–ток, контакт 5 будет подключен к общему проводу, а контакты 2 и 4 будут подключены к входам преобразователя напряжение–код. Далее по командам микроконтроллера преобразователь код–ток задает необходимое значение силы тока через образец, а преобразователь напряжение–код измеряет разность потенциалов между 2-м и 4-м контактами образца. По результатам измерений контроллер вычисляет удельное сопротивление, записывает его значение в энергонезависимую память и выдает результат в стандартный интерфейс. Чтобы изменить направление протекающего тока достаточно разомкнуть ключи S1.3, S5.6 и замкнуть ключи S1.6 и S5.3.

Аналогично, но с другой коммутацией ключей, производится измерение ЭДС Холла и вольт-амперных характеристик.

Для измерения ВФХ образца 3 необходимо замкнуть ключи S9.4, S9.5 и S10.6, в результате чего верхний по схеме контакт образца подключается к источнику напряжения смещения (преобразователь код–напряжение) и преобразователю емкость–код, а нижний – к общему проводу. Затем на образец подается напряжение смещения и одновременно измеряется его ем- кость. По окончании измерений все ключи размыкаются.

Заключение

Показана необходимость разработки автоматической измерительной системы для комплексного исследования электрофизических параметров полупроводниковых приборных структур.

Предложен вариант измерительной системы с программно изменяемой конфигурацией, для измерения и регистрации сопротивления, ЭДС Холла, вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик образцов различной топологии.

Предложены возможные варианты схем измерительных узлов, реализующих преобразования напряжение–код, емкости–код, код–ток и т. д.

Исследование выполнено при поддержке субсидий ГЗН по проекту на выполнение НИР № 8.6675.2017/БЧ.

Список литературы Автоматическая измерительная система для исследования полупроводниковых приборных структур

- Лучинин В., Таиров Ю. Отечественный полупроводниковый карбид кремния: шаг к паритету // Современная электроника. 2009. № 7. С. 12-15.

- Лучинин В., Таиров Ю. Карбид кремния алмазоподобный материал с управляемыми наноструктурно-зависимыми свойствами // Наноиндустрия. 2010. № 1. С. 36-40.

- Полищук А. Полупроводниковые приборы на основе карбида кремния настоящее и будущее силовой электроники // Компоненты и технологии. 2004. № 8. С. 40-45.

- Мокеров В.Г. Наногетероструктуры в сверхвысокочастотной полупроводниковой электронике. М.: Техносфера, 2010. 435 с.

- Чувствительные элементы высокотемпературных датчиков давления. Материалы и технологии изготовления / П.Г. Михайлов [и др.] // Известия Южного федерального университета. Серия «Технические науки». 2014. № 4(153). С. 204-213.

- Вопросы создания высокотемпературных датчиков механических величин. Материалы, конструкции, технологии / П.Г. Михайлов [и др.] // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. 2013. № 4. С. 61-70.

- Батавин В.В., Концевой Ю.А., Федорович Ю.В. Измерение параметров полупроводниковых материалов и структур. М.: Радио и связь, 1985. 264 с.

- Блад П., Ортон Дж. В. Методы измерения электрических свойств полупроводников; пер. с англ. // Зарубежная радиоэлектроника. 1981. № 1. С. 3-50; № 2. С. 3-49.

- Кучис Е.В. Гальваномагнитные эффекты и методы их исследования. М.: Радио и связь, 1990. 264 с.

- Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах: учеб. для вузов / под ред. В.И. Нефедова. М.: Высшая школа, 2005. 535 с.

- Фреик Д.М., Ткачук Р.З. Способ емкостных исследований полупроводников с высокой диэлектрической проницаемостью // Приборы и техника эксперимента. 1986. № 3. С. 207-208.

- Базлов Н.В., Вывенко О.Ф., Тульев А.В. Универсальный емкостный спектрометр глубоких центров в полупроводниках и М.О.П. структурах // Приборы и техника эксперимента. 1987. № 3.

- Фолкенберри Л. Применение операционных усилителей и линейных ИС; пер. с англ. М.: Мир, 1985. 572 с.

- Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники; пер. с англ. М.: Мир, 1998. 704 с.