Авторские подзаглавия как источник для изучения поэтики жанров (рассказы о крестьянах в России XIX века)

Автор: Вдовин А.В.

Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro

Статья в выпуске: 2 т.23, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье поставлена проблема изучения эволюции и поэтики жанров на материале такого редко используемого источника, как жанровые подзаглавия, при том что жанр понимается как коммуникативный акт писателя, выбирающего стратегию публикации своего текста и вхождения в литературное поле. В такой перспективе жанровое подзаглавие является интерпретационной программой для потенциального читателя. Как показано в статье, жанровые подзаглавия могут быть релевантным источником для изучения поэтики жанра, поскольку становятся индикаторами его становления, популярности и «автоматизации». В центре внимания исследования — жанр рассказов о крестьянах (или, как его называли в XIX в., «рассказов из крестьянского быта») за 100 лет его существования, с 1772 по 1872 г. Составив датасет из метаданных 382 произведений о крестьянах (автор, заглавие, подзаглавие, год публикации, место публикации, тип повествования), автор проследил основные этапы эволюции жанра и, в частности, тенденции в обращении 120 писателей к различным типам подзаглавий. После долгого периода спорадического появления жанровых подзаглавий в рассказах о крестьянах жанр консолидировался и расцвел в 1840–1860-е гг., что выразилось в значительном росте числа подзаглавий, содержащих устойчивые формулы с названием жанра (повесть, рассказ, очерк) и прилагательным «простонародный» или «крестьянский» (ср. «повесть из простонародного быта»). Анализ индивидуальных публикационных стратегий 120 писателей показал главную закономерность: те авторы, кто сначала регулярно публиковал тексты о крестьянах в периодических изданиях, а затем собирал их в цикл, включавший жанровое определение («Записки охотника» И. С. Тургенева или «Картины из русского быта» В. И. Даля), остались в истории русской литературы как мастера жанра. Напротив, те писатели, кто поступал наоборот и публиковал сразу цикл «Рассказов из народного быта», не добились такой известности.

Жанр, теория жанра, заголовочный комплекс, подзаглавие, историческая поэтика, рассказ о крестьянах, повесть, очерк, русская литература

Короткий адрес: https://sciup.org/147248210

IDR: 147248210 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.15122

Текст научной статьи Авторские подзаглавия как источник для изучения поэтики жанров (рассказы о крестьянах в России XIX века)

Жанр, как известно, принадлежит к одной из фундаментальных и при этом наиболее сложных для однозначного определения категорий литературоведения. Известный российский теоретик литературы С. Н. Зенкин отмечает, что трактовки понятия «жанр» в науке с некоторой долей условности можно разделить на два базовых подхода — таксономический и герменевтический. После многих веков господства таксономического подхода в XX–XXI вв. большинство исследователей отказались от него в пользу второго [Зенкин: 155] (см. также: [Васильев]). В крайнем случае, как, например, у известного философа и литературоведа Ж.-М. Шеффера, применяется комбинированный метод, показывающий наслоение двух и более принципов определения в разные моменты литературной истории [Зенкин: 165–167]. В теории Шеффера жанры понимаются как сложные семиотические объекты, всегда имеющие коммуникативный компонент и обращенные к определенному адресату [Шеффер: 79]. Нетрудно заметить, что коммуникативный подход к дефиниции жанра многим обязан знаменитой статье М. М. Бахтина «Проблема речевых жанров» (1953) [Бахтин]. Его «вторичные» жанры, возникающие на основе первичных языковых, позволяют говорить о том, что автор в конкретный исторический момент выбирает из нескольких жанров, когда публикует произведение, и задает с помощью жанрового подзаглавия горизонт читательского восприятия. В 1980-е гг. в западной семиотике и «новой риторике» бахтинский подход к жанру был существенно обогащен семиотическим и социологическим пониманием. Так, К. Миллер разработала концепцию жанра как «социального действия» [Miller, 1984], а затем — как «культурного артефакта» [Miller, 1994]. Согласно Миллер, это позволяет примирить противоречие между микро- и макроуровнями анализа, когда остается неясным, каким именно образом люди в своем сознании делают выбор, совершая поступки внутри социальных структур, в частности — выбирая жанр коммуникации. Предписывая индивидам набор ролей, образцы поведения, речевые жесты и готовые значения, жанры представляют собой те механизмы, которые консолидируют общество и обеспечивают воспроизводство его институтов [Miller, 1994: 70–72]. Не менее важным на макроуровне анализа оказывается и понятие «риторического сообщества»: оно позволяет описывать более сложно устроенные, чем жанр, структуры, которые управляют восприятием коммуникативных жанров и задают единые когнитивные рамки, облегчающие считывание и интерпретацию сигналов и действий [Miller, 1994: 72–75].

Параллельно с Миллер схожую, однако более социологи-зированную трактовку жанра предложил Пьер Бурдье в знаменитой статье «Поле литературы». Хотя исследователь не ставил себе особой задачи дать новое определение литературному жанру, в статье он приравнивается к «манифестации» или «позиции», которую «производит» конкретный автор в конкретный момент времени. Тем самым понятие жанра историзируется и подчиняется логике литературного поля, в котором существует «иерархия жанров», наделенных определенной экономической и символической ценностью. На ее обретение и претендуют авторы, делающие жанровый выбор [Бурдье].

Прагматическое, семиотическое и социологическое понимание жанра, без сомнения, открыло дополнительные возможности для более нюансированной истории жанров. Однако было бы странно уповать на них как на панацею: они не отменяют необходимости исследовать историческую поэтику жанров (см., например: [Fowler], [Alpers]). Начиная с 2010-х гг. для ее создания литературоведы все чаще обращаются к «большим данным».

С появлением обширных массивов оцифрованных и распознанных текстов и их специальной компьютерной обработки исследователи получили возможность уточнить и обновить принятые в науке представления о жанрах на до сих пор непредставимом эмпирическом материале. Примечательно, что описанный выше коммуникативно-семиотический подход к жанру лишь подтвердил свою продуктивность. Так, известный современный практик компьютерных методов в литературоведении Тед Андервуд напоминает: “Genres wear several different faces: they are practices of literary production, horizons of readerly expectation, and textual templates, all at once” / «Жанры многолики: они и практики литературного производства, и горизонты читательских ожиданий, и текстовые образцы — все вместе в одно и то же время» (перевод мой. — А. В. ) [Underwood: 37]. Согласно такому пониманию, жанр не является единым объектом, который мы можем легко наблюдать и описывать. Более продуктивно говорить о жанре как о постоянно изменяющемся комплексе отношений между произведениями, которые множественными способами связаны друг с другом и имеют различные сходства [Underwood: 41]. Исследуя жанры научной фантастики, детектива и готики на протяжении XIX–XX вв. в англоязычной литературе, Андервуд приходит к двум важным выводам. Во-первых, исследователь доказывает, что измеренная с помощью машинного обучения частотность лексем и их сходство с высокой вероятностью (до 80–90%) предсказывают экзогенный жанр текста, который закреплен за ним в библиографических и библиотечных каталогах и справочниках. Во-вторых, внутри больших массивов на большом историческом промежутке отчетливо видно и разнообразие жанровых форм, которые задним числом объединяются исследователями в более-менее монолитный жанр.

Хотя Андервуд и заявляет о том, что его исследование ставит под сомнение однозначность предшествующих теорий жанра, претендовавших на ортодоксию, пока нет серьезных оснований распространять результаты экспериментов ученого на все остальные литературные жанры. Ограничения заключаются в том, что Андервуд исследовал, во-первых, жанры, обладающие достаточно высокой степенью формуль-ности (по Д. Кавелти), а во-вторых, сравнительно молодые, самому старому из которых (готике) всего 250 лет. Вместе с тем эвристические и предсказательные мощности компьютерных методов анализа невозможно отрицать и при правильной постановке задач они будут незаменимы в дальнейшем.

Учитывая возможности «больших литературных данных», мы хотели бы предложить и обосновать комбинированный подход к изучению исторической поэтики жанров, синтезирующий введение в оборот обширных массивов литературных источников и коммуникативно-социологический метод их интерпретации. Превосходным материалом здесь могут послужить авторские жанровые подзаглавия — бесценный и отчасти забытый источник для изучения поэтики и прагматики жанров.

Жанровые подзаглавия как историко-литературный источник

На протяжении последних 200 лет, начиная с 1800-х гг., наблюдается устойчивая тенденция к отмиранию жанровых авторских дефиниций и подзаглавий и их миграция из «высокой» в формульную литературу, где жанры как раз исключительно важны и программируют читательские ожидания от текста (ср. жанры детектива, триллера, мелодрамы и т. д.) [Зенкин: 168–170]. В такой перспективе принципиальное значение приобретает изучение заглавий, или, точнее, заголовочных комплексов, которое в последние годы вышло на новый уровень (см.: [Поэтика заглавия], [Моретти], [Строганов]).

Историки литературы и особенно текстологи всегда понимали, что у произведения помимо заглавия могло быть важное для автора подзаглавие, содержащее жанровое определение, например, «рассказ» или «повесть» у Достоевского [Захаров: 42–50], «роман без героя» у Теккерея или «роман в стихах» «Евгений Онегин» у Пушкина [Строганов: 71]. Такие компоненты заглавия Ж.-М. Шеффер называет паратекстуальными по структуре и эндогенными по происхождению, в противовес экзогенным, то есть прилагаемым к тексту позднейшими критиками и исследователями [Шеффер: 77]. Эндогенные подзаглавия «коммуникативны»: с их помощью автор и часто его редактор (издатель) вступают в диалог с потенциальными читателями и потомками, обозначая свое видение жанра и отчасти программируя его интерпретацию.

Проблема, однако, заключается в том, что как только мы делаем шаг в сторону от канонических текстов и оказываемся среди длинных рядов второстепенных и совершенно забытых произведений, авторские подзаглавия перестают быть кому бы то ни было интересными. Более того, даже самые скрупулезные текстологи могут игнорировать данные автором при первой публикации текста жанровые подзаглавия, если они позже были отброшены или изменены. Возьмем самый простой и показательный пример: в академическом собрании сочинений И. С. Тургенева есть комментаторское указание, что роман «Рудин» был опубликован в «Современнике» с подзаглавием «повесть» [Тургенев; т. 5: 463], однако для романа «Дым» такое указание уже отсутствует [Тургенев; т. 7: 508–509]. Другая, но типологически сходная ситуация наблюдается с первым романом Л. Н. Толстого «Семейное счастие» (1859), который был опубликован в «Русском вестнике» без подзаглавия, но в тол-стоведении получил устойчивое определение «роман» на основании авторских метаописаний.

Фронтальный просмотр первых публикаций романов дореволюционного периода русской литературы показал, во-первых, насколько часто авторы давали одно жанровое подзаглавие, а затем при переиздании в собраниях сочинений меняли его1, а во-вторых, насколько нерелевантными эти сведения кажутся исследователям, вследствие чего эта информация о тексте становится труднодоступной и требует, за редкими исключениями, обращения к первой публикации de visu. Более того, если посмотреть на подзаглавия не с текстологической, а с поэтологической точки зрения, то обнаруживаются примечательные тенденции: по сравнению с веком восемнадцатым, подзаглавия романов упрощались и унифицировались на протяжении всего XIX в. [Челнокова, Вдовин, Орехов: 162–164].

Не менее интересные процессы можно наблюдать и на примере других прозаических жанров — например, повести. Так, данные научно-учебного проекта «Русская повесть 1825–1850» (НИУ ВШЭ, 2016 г.2) показывают, что из 876 повестей, опубликованных в журналах указанного периода3, 40,6% текстов в первой публикации не имели жанрового подзаглавия, 26,7% — содержали слово «повесть», 10,2% — слово рассказ, а 21,3% — другие жанровые характеристики («сцены», «быль», «сказка» и др.). Первое, что здесь бросается в глаза, — довольно большой удельный вес текстов без жанровых сигналов в подзаглавии. Сложно сказать, насколько авторы, делавшие такой выбор, продумывали такую стратегию принципиальной жанровой неопределенности. В 60% текстов писатели, напротив, заранее моделировали читательские ожидания, помещая свои тексты в конкретные жанровые рамки. Среди них «повесть» явно опережала по популярности «рассказ», что полностью подтверждает мнения как ведущих критиков (В. Г. Белинский и др.), так и современных историков литературы, впервые описавших разновидности и динамику русской повести XIX в. [Русская повесть: 8–10]. В первой половине столетия сформировались ключевые типы повестей: сентиментальная, романтическая и реалистическая (по стилевой принадлежности), светская и мещанская (по социальной страте, к которой принадлежат герои), философская, фантастическая, любовная (по характеру сюжета) и др. [Русская повесть: 9]. Как показывают современные исследования, эти хорошо известные и заметные типы повестей не исчерпывают всего многообразия повествовательных нероманных жанров — очерка, рассказа и повести. В науке выделяются святочные, этнографические, идиллические, адюльтерные и другие рассказы и повести.

Особое место в жанровом ландшафте XIX в. занимали рассказы и повести о крестьянах, которые представляют для нас главный интерес и образуют материал исследования.

Рассказы о крестьянах: материал, заглавия, траектории авторов

Как мы показали в другом исследовании, рассказы из крестьянского быта можно считать особым жанром русской прозы XIX в. [Вдовин, 2024a: 223–307]. В качестве критериев для его разграничения с другими жанрами мы выделяли три обязательных и один дополнительный маркеры: протагонис-тичность (крестьяне — главные герои), этнографизм (обязательное подробное изображение каких-либо сторон крестьянского быта), имитация простонародной речи и — факультативно — репрезентация крестьянского мышления (сознания) особыми нарративными средствами. В этой статье мы обратимся к подзаглавиям рассказов и повестей о крестьянах как к особому типу источника, способного многое рассказать об историко-литературном контексте и саморефлексии авторов. Из всего многообразия исследовательских аспектов нас интересует главным образом социально-коммуникативный — трактовка жанра как практики литературного производства. Иными словами, речь идет о ситуации авторского выбора, когда писатель, публикуя текст в журнале, газете или отдельным изданием (сборником), продуманно или стихийно посылает читателям сигнал, как им следует воспринимать произведение в контексте места публикации, заглавия и, конечно же, подзаглавия. Что оно могло сказать читателю, как этот смысл соотносится с авторской интенцией, репутацией автора, статусом жанра? На эти вопросы мы и даем предварительные ответы.

Материалом послужил составленный нами датасет с метаданными 382 прозаических художественных текстов о крестьянах, опубликованных на русском языке за 100 лет — с 1772

по 1872 г. включительно4. Датасет содержит базовую информацию о произведениях: автор/псевдоним, название при первой публикации, авторский подзаголовок в первой публикации, источник публикации (периодическое издание или отдельное), место издания, год издания. Даже столь немногочисленные метаданные открывают путь к изучению, во-первых, публикационной динамики прозы о крестьянах на протяжении столетия, а во-вторых, — семантики и прагматики авторских подзаглавий5.

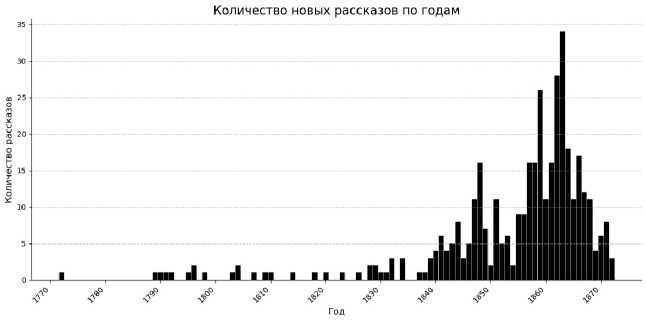

На Илл. 1 представлено распределение новых рассказов по годам за 100 лет. Хорошо видны три явных пика в истории жанра — 1846–1849, 1859 и 1862–1863, когда количество ежегодно публикуемых произведений о крестьянах достигало сначала 10–13 текстов, а затем 20–30, постепенно падая до 4–8 текстов в год к 1872 г. «Трехфазная» динамика жанра была обусловлена в первую очередь социо-политическими обстоятельствами: в 1840-е гг. — это реформа быта государственных крестьян, а в конце 1850-х — подготовка отмены крепостного права и ее реализация в феврале 1861 г. со всеми вытекающими последствиями. Однако сами по себе эти преобразования составляли, очевидно, необходимую, но не достаточную при чину для стол ь пышного расцвета рассказов о крестьянах.

Среди других факторов, стимулировавших более 100 писателей (столько содержится в нашем датасете) обратиться к быту угнетенного сословия, можно уверенно назвать формирование представлений о национальной идентичности, становление российской этнографии в 1840-е гг. (деятельность Императорского русского географического общества), быструю тематическую дифференциацию русской словесности в 1840–1850-е гг. и, конечно же, распространение реализма (натуральная школа и «высокий» реализм середины столетия)6.

Илл. 1. Количественная динамика произведений о крестьянах, 1772–1872 Fig. 1. Quantitative dynamics works on peasants, 1772–1872

Если пик популярности жанра рассказов о крестьянах пришелся на 1860-е гг., то логично предположить, что это должно было как-то отразиться в заглавиях. Действительно, среди 382 заглавий датасета есть 8 заглавий, включающих жанровые дефиниции. Знаменательно, что это число очень небольшое. С момента появления первых — тогда сентиментальных — образцов жанра рассказов о крестьянах в 1772 г. и до 1834 г. не было ни одного текста, содержащего прямо в названии отсылку к сословию — крестьянству или, по крайней мере, «простонародью», пока не был опубликован «Рассказ крестьянина» А. П. Протопопова (в составе его «Русских повестей и рассказов». М., 1834). Затем в 1848 г. князь В. В. Львов публикует в «Москвитянине» «Рассказ из народного быта», что, по нашим данным, стало хронологически первым вынесением жанровой дефиниции непосредственно в название. В 1852 г. малоизвестный литератор В. Н. Савинов выпустил сборник «Сцены из русского народного быта», объединивший под одной обложкой около 20 мелких очерков, зарисовок с натуры, диалогов, представляющих читателям галерею столичных низовых профессий и типов — от ваньки до дворника, от няни и до нищенки. Легко заметить, что это богато иллюстрированное издание по структуре, оформлению и поэтике отсылало к физиологиям первой половины 1840-х гг. (альманах «Наши, списанные с натуры русскими» А. П. Башуцкого и др.).

С 1852 г. прошло более 10 лет, когда в 1866 г., на гребне популярности жанра, некоторые авторы снова обратились к традиции именовать свои произведения через прямую жанровую номинацию. В 1866 г. вышло сразу два таких сборника — «Из народного быта» В. П. Невельского и «Повести и рассказы народного быта» Н. Прошина. Первый автор в 1869 г. выпустил продолжение — «Карманную библиотеку новостей и рассказов из народного быта, взятых мимоходом с натуры». В следующие 6 лет за ними последовали сборники «Из русского быта» М. Б. Чистякова (1868) и «Повесть, сцены и рассказ из народного быта (вятских крестьян)» В. П. Душина (1872).

Что объединяет названных авторов, кроме тематической отсылки к «русскому народному быту» в названии? Все они — малоизвестны. Лишь Протопопов, Львов, Савинов и Чистяков удостоились статей в словаре «Русские писатели 1800–1917», в то время как сведения о Невельском, Прошине и Душине крайне скудны. Напрашивается вывод, что эти авторы, даже не второго, а третьего ряда, выдвигая указание на «народный быт» на самое видное место своих текстов, тем самым посылали сигнал потенциальному читателю или редактору обратить на них внимание. Эксплуатируя популярность жанра и крестьянской тематики, эти писатели стремились закрепить эту жанровую нишу за собой — через символическое присвоение родовой характеристики, покрывающей весь жанр целиком.

Социальное действие заключалось в том, что после первенства в публикации произведения с подобным «родовым» заглавием каждое последующее сочинение на ту же «народную» тему должно было в сознании читателя отсылать к первому.

Примечательно, что ни один из обсуждаемых писателей не был первооткрывателем крестьянской или хотя бы простонародной темы в русской словесности. Хорошо известно, что эта роль прочно и по праву закреплена в истории литературы за Н. М. Карамзиным, М. П. Погодиным, Н. А. Полевым, Д. В. Григоровичем, В. И. Далем, И. С. Тургеневым и А. Ф. Писемским, которые, если и прибегали к прямым жанровым маркерам, отсылающим к «народному быту», то лишь в подзаглавиях (ср., например, «Картины русского быта» Даля, об этом ниже). Сравнение канонизированных и забытых авторов показывает, что они использовали разные стратегии жанровой номинации произведений: если первые тяготели к уникальным и именным заглавиям типа «Бедная Лиза», «Хорь и Калиныч», «Деревня», «Леший», которые сами по себе могли не посылать читателю тематического (крестьянского) сигнала, сохраняя интригу, то вторые сразу выкладывали все карты на стол, сообщая потребителю, о чем ему предстоит прочесть.

Однако помимо творческой изобретательности писателей первого ряда стоит обратить внимание и на другие социокультурные обстоятельства — различие в траекториях и стратегиях поведения в литературном поле. Можно предположить, что, поскольку забытые авторы были склонны пробовать себя в разных родах и типах литературы (от взрослой и детской до очерковой этнографии и лубочных книжек), они были вынуждены жанрово и типологически маркировать свои произведения, поскольку адресовали разные тексты разной читательской аудитории. Классические же авторы, работая в основном в элитарном сегменте взрослой литературы «толстых» журналов, находились в совершенно иной позиции, диктующей другие литературные стратегии.

Дистрибуция типов по-разному ориентированных заглавий прекрасно подтверждается на примере князя В. В. Львова. Сделав карьеру, он служил цензором и одновременно дебютировал как автор детских книг и романтических повестей в «толстых» журналах [Охотин: 419], то есть сочинял для непересекающихся читательских сообществ. В 1840-е гг. он попытался освоить модный жанр физиологических очерков, напечатавшись в уже упомянутом альманахе Башуцкого. «Рассказ из народного быта» Львова в этом смысле был логичным продолжением «физиологической» линии его творчества — не без претензии занять особую нишу в конкурентной гонке с Далем, Григоровичем и Тургеневым и, соответственно, с «Отечественными записками» и «Современником».

Так, В. Н. Савинов до обращения к жанру рассказов из русского быта специализировался на кавказской этнографической очеркистике и исторических повестях. Судя по всему, сборник «Сцены из русского народного быта» был для него заказным коммерческим проектом, к тематике которого он впредь больше не обращался. Типологически близок и пример М. Б. Чистякова, который известен в первую очередь как педагог и автор учебных пособий. Соответственно, когда в 1860-е гг. он решил обратиться к не характерному для себя жанру рассказов из народного быта, социальная ниша и сегментация аудитории подтолкнули его особо маркировать жанр сборника, чтобы потенциальные читатели отличали его от других.

Траектории еще более забытых авторов — В. П. Невель-ского7, Н. Прошина и В. П. Душина — сложны для интерпретации их жанрового выбора, однако предварительно можно сказать, что, будучи дебютантами и выводя жанр и тему в заглавие сборников, они явно стремились использовать уже накопленный к тому времени символический капитал рассказов о крестьянах.

Уже из сказанного ясно, насколько много о судьбе жанра и о стратегиях его авторов могут рассказать одни только заглавия. Теперь пришло время усложнить полученную картину, обратясь к подзаглавиям.

Подзаглавия рассказов о крестьянах и эволюция жанра

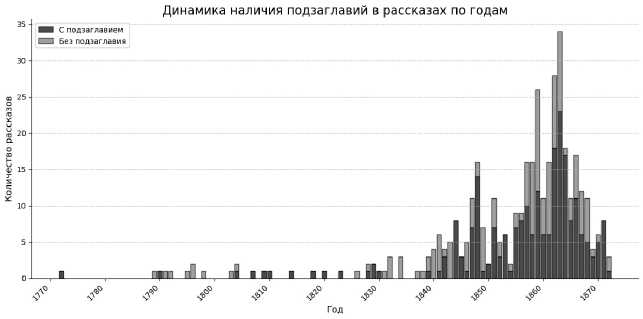

Произведения с подзаглавиями в нашем датасете составляют 58,9%, то есть почти 60% от общего числа (225 из 382). Визуализация динамики появления текстов с подзаглавиями и без них на Илл. 2 позволяет увидеть главную тенденцию — перманентное сосуществование двух типов текстов, хотя в 1860-е гг., за исключением пары лет, явно доминировали заглавия с жанровыми подзаглавиями.

Илл. 2. Динамика произведений с подзаглавиями и без них по годам (1772–1872)

Fig. 2. Dynamics of works with and without subtitles by year (1772–1872)

В отличие от долгого периода (1772–1850) становления жанра рассказов о крестьянах, с 1850 по 1872 г., как видно на рисунке, большинство авторов использовало подзаглавия, чтобы маркировать жанровую принадлежность текстов, что указывает на несомненное существование категории «рас-сказа/повести о крестьянах» в восприятии авторов и читателей той эпохи.

Остановимся на ключевых тенденциях в поэтике подзаглавий за 100 лет.

В начальный период истории рассказов о крестьянах (1772–1800) доминировали тексты без подзаглавий: только анонимное произведение «Колин и Лиза» (1772) имело подзаглавие «сказка», а «Роза и Любим» П. Ю. Львова — «сельская повесть». С 1800 по 1830 г. формируется заметная тенденция использовать подзаглавия: в эти 30 лет наиболее популярна была «повесть» (8 текстов из 16). Более того, к повести добавлялось определение — «народная». Именно такая комбинация («народная повесть») в первую треть XIX в. кодировала жанр рассказа о крестьянах (у Ф. Н. Глинки, В. И. Панаева и Н. А. Полевого). Характерно, что такое подзаглавие никогда больше не появится в паратексте (за исключением «народной были для русских простолюдинов» В. П. Бурнашева «Мирон Иванов», 1839). Оно будет «русифицировано» в 1840-е гг. — как мы помним, первый период значительного подъема жанра — и приобретет вид «картины русского быта» у В. А. Ушакова («Хамово отродье», 1845) и «картин из русского быта» (многолетний цикл рассказов В. И. Даля начиная с 1848 по 1867 г.). Смещение акцента с народного на русское, конечно же, не было случайным: с середины 1840-х гг. в публичном пространстве Российской империи наблюдался национальный этнографический поворот — учреждение Императорского русского этнографического общества, запуск нескольких профильных журналов, а в литературных журналах появились очерки и материалы о быте многочисленных народов империи, в первую очередь великорусского [Лескинен: 353–370].

Впрочем, прилагательное «народный» не исчезло из подзаглавий полностью. Оно сохранялось в цикле Ф. А. Русанова «Русские простонародные рассказы», предназначенном «для народного чтения» (1842), в аналогичных по адресату сборниках В. П. Бурнашева «Воскресные посиделки: книжка для доброго народа русского» (1844–1845) и «Народном чтении» М. А. Корсини (1851). Однако хорошо видно, что во всех названных изданиях эпитет «народный», в отличие от предыдущей эпохи, следует воспринимать буквально — как ту аудиторию («простонародье»), которой они были предназначены (см. подробнее: [Вдовин, 2024a: 328–353]). На этом фоне подзаглавие очерков и рассказов Тургенева «записки охотника» выглядит не просто уникальным (ни до, ни после повторов не было), а удивительно удачным (пусть и поначалу случайным) жестом — отказом поддерживать текущую тенденцию, связанную с почти обязательным включением в подзаглавие трех «кодовых» слов — «русский», «народный» и «быт».

Тогда же, в 1840-е гг., в подзаглавиях возникает еще один новый феномен — появляется жанровая дефиниция «рассказ»: впервые она встречается в паратексте произведения Е. П. Гребенки «Чужая голова — темный лес» (1845), затем в «Деревне» Григоровича (1846), некоторых рассказах Тургенева («Муму», 1854) и многих других текстах, особенно в 1860-е гг., когда употребление достигло пиковых значений. Как отмечают авторы монографии «Русская повесть», граница между рассказом и повестью в первой половине XIX в. проходила прежде всего по типу повествования: рассказ предполагал устное повествование о событии, а повесть — наррацию от 3-го лица [Русская повесть: 8]. Данные нашего датасета в целом подтверждают эту тенденцию, хотя и не на 100 процентов. Так, тот же рассказ Гребенки написан в форме аукториального повествования (от 3-го лица); знаменитая «Деревня» Григоровича — тоже. И тем не менее большинство текстов за 100 лет с подзаголовком «рассказ» написаны от 1-го лица (см. Табл. 1 ), хотя наши, увы, пока неполные данные указывают лишь на очень умеренную популярность перволичной (27,4%) формы против третьеличной (22,5%) в жанре рассказа. Следовательно, невозможно однозначно ассоциировать этот жанр только с повествованием от 1-го лица, как это было принято ранее.

Табл. 1. Повесть, рассказ, очерк в подзаглавиях (1772–1872 )

Table 1. Story, short story, essay in subtitles (1772–1872)

|

Тексты, содержащие в подзаглавии слово |

|||

|

«повесть» |

«рассказ» |

«очерк» |

|

|

Всего текстов, 1772–1872 |

40 |

62 |

31 |

|

Дата публикации первого текста |

1790 |

1845 |

1851 |

|

Из них от 1-го лица * , текстов |

6 (15%) |

17 (27,4%) |

5 (16%) |

|

— от 3-го лица * , текстов |

22 (55%) |

14 (22,5%) |

14 (45%) |

* Данные носят предварительный характер, так как не все тексты удалось проверить de visu.

Как видно из Табл. 1 , повесть и очерк уверенно обходят рассказ по популярности третьеличной формы наррации. Несмотря на исторические нюансы в развитии этих жанров в обсуждаемую эпоху, в целом такое распределение, несомненно, отражает привычные нам представления об их поэтике и эволюции.

В 1850-е гг. жанр рассказов о крестьянах входит в пору своего неуклонного подъема. Соответственно, в нем воспроизводятся уже существовавшие подзаглавия (рассказ, повесть, картины русского быта), а также возникают новые. Прежде всего, это очерк: «деревенский очерк» «Левка-бобыль» В. А. Дементьева (1851), «губернские очерки» у М. Е. Салтыкова (1856–1857), «очерки народного быта» у Н. В. Успенского (1858), «простонародный очерк» у М. А. Петрова (1859). Во-вторых, кристаллизируется новый тип подзаглавия, контаминирующий уже апробированные компоненты, но теперь доводящий их до своеобразного «идеального» завершения. К нему относятся номинации, обязательно содержащие конструкцию: прилагательное «(просто)народный» + наименование жанра:

-

• «простонародная повесть»: роман Д. В. Григоровича «Рыбаки», первая публикация в «Современнике» (1853);

-

• «повесть из простонародного быта»: «Тит Софронов Козонок» А. А. Потехина (1853); «Горбун» Е. П. Новикова (1855); «Бесталанный» Н. А. Потехина (1859);

-

• «простонародный рассказ»: «Мельница близ села Ворошилова» А. С. Афанасьева-Чужбинского (1856);

-

• «рассказы из крестьянского быта малороссов»: название сборника А. С. Стороженко (1858);

-

• «очерки народного быта»: цикл и сборник Н. В. Успенско-го8 (1858–1861);

-

• «простонародный очерк»: «Выборы» М. А. Петрова (1859).

Все они публиковались в журналах различного идеоло гического пр офиля (от радикально-демократического

«Современника» до консервативного «Москвитянина») и отдельными изданиями (рассказ Афанасьева-Чужбинского). Отсюда следует, что на выбор жанрового подзаглавия влияла в первую очередь литературная мода, уже не диктуемая каким-либо одним журналом, автором или редактором, а характерная для всего литературного поля 1850-х гг.

1860-е гг. и первые годы 1870-х стали периодом расцвета, когда жанр вышел на плато, что отразилось и на подзаглавиях. Среди них встречаются все возможные комбинации уже описанной номинационной модели, включающей прилагательное «простонародный или крестьянский» и жанровую номинацию (рассказ, повесть, очерк, картина и даже этюд):

-

• «рассказ из народного быта»: анонимный «Ни себе, ни другим», отд. издание (1862), «Суженого конем не объедешь» М. Е. Евстигнеева (1870), «Батрачка» И. Бельского (1871);

-

• «очерки простонародного быта»: сборник рассказов Н. В. Успенского (1861);

-

• «очерки из простонародного быта»: «Ярманочные сцены» А. И. Левитова (1861);

-

• «повесть из крестьянского быта»: «Извоз» М. Б. Чистякова (1868);

-

• «повесть из крестьянской жизни»: «Любовь и бедность» В. Г. Старостина (1870);

-

• «картины народной жизни»: «Аленка» А. С. Суворина (1863);

-

• «картины из крестьянской жизни»: «Славнуки» В. А. Александрова (1871);

-

• «этюд из народной жизни»: «По лесу» Е. Л. Маркова (1867).

Характерно, что встречается даже усеченная форма — «из народного быта» («Порченая» А. А. Кирпищиковой, 1866).

Приведенный список не исчерпывает многообразия подзаглавий произведений 1860–1872 гг. Среди них встречаются как традиционные обозначения типа «рассказ» или «повесть», так и самые неожиданные варианты, не характерные для предшествующих десятилетий:

-

• Записки следователя 30-х (вариант: 40-х) годов9: рассказы П. И. Степанова (1860-е гг.);

-

• «степные нравы»: «Дорожный очерк» А. И. Левитова (1862);

-

• «рассказ чиновника особых поручений»: «Язвительный» Н. С. Лескова (1863);

-

• «из гостомельских воспоминаний»: «Житие одной бабы» Н. С. Лескова (1863);

-

• «этнографический очерк»: «Подлиповцы» Ф. М. Решетникова (1864);

-

• «губернские легенды»: «Бесовское наваждение» Н. Ф. Бунакова (1864).

Вариативность подзаглавий объясняется, во-первых, большим совокупным объемом текстов 1860–1872 гг., а во-вторых, может быть расценена как симптом автоматизации жанра в период его расцвета. К началу Великих реформ и особенно после отмены крепостного права, повлекшей резкую смену традиционного уклада, выработанные в 1840–1850-е гг. модели номинации могли восприниматься уже как устаревшие и требующие обновления (см. также наше объяснение через смену доминанты — с идиллической на антиидиллическую [Вдовин, 2024a: 52–89]). Широкое распространение к 1861 г. прозы о крестьянах побуждало молодых и амбициозных авторов искать новые подзаглавия, которые в одно и то же время сохраняли принадлежность к крестьянской тематике и позволяли прозвучать авторским голосу и особой интонации. Так, характерные подзаглавия Левитова, как правило, указывали на дорожный и «степной» колорит его очерков; изобретательные жанровые метки Лескова играли с субъективными пристрастиями автора и отсылками к другим, подчас далеким жанрам; подчеркнутая документальность и даже излишняя научность в подзаглавии у Решетникова, судя по всему, была призвана упредить шоковое впечатление читателей от страш ных подробнос тей быта коми-пермяков из деревни Подлипной.

От макроистории обратимся к микроуровню и посмотрим, могут ли наши метаданные что-либо сказать о стратегиях конкретных авторов: можно ли говорить об авторах, склонных к подзаглавиям и избегающих их?

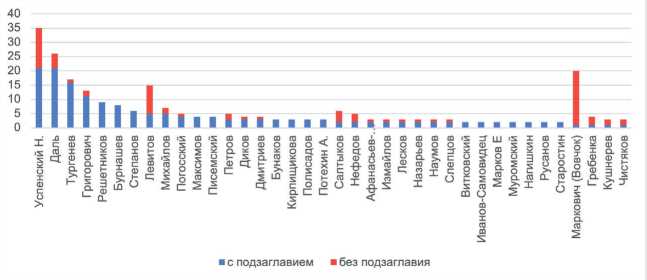

Всего в нашем датасете насчитывается 120 авторов (за исключением нескольких полностью анонимных), из которых 69% (83 автора) давали своим текстам подзаглавия (как минимум одно), а оставшийся 31% (37) никогда не прибегали к ним. Нужно оговорить, что среди первой категории писателей только 34 автора использовали подзаглавия более одного раза, а остальное большинство (49) — всего единожды. На Илл. 3 мы отобразили первых 38 авторов в порядке убывания количества написанных ими текстов с подзаглавиями (слева направо).

Илл. 3 . Топ 38 авторов по количеству текстов с подзаглавиями (по убыванию слева направо)

Fig. 3 . Top 38 authors by number of texts with subtitles (descending from left to right)

В левой части рисунка видная группа наиболее плодовитых авторов рассказов о крестьянах (более 5 текстов) — Н. В. Успенский, Даль, Тургенев, Григорович, Решетников, Бурнашев, Степанов, Левитов, Михайлов, Погосский (за исключением М. А. Маркович (Марко Вовчок), которая располагается в правой части спектра). Все они, кроме Левитова, в подавляющем большинстве случаев обращались к подзаглавиям, чтобы подчеркнуть жанровую принадлежность произведений. Левитов и Маркович, как правило, писавшие тексты без подзаглавий, компенсировали их отсутствие отдельными сборниками с вынесенными в заглавие жанровыми паратекстами — «Рассказы из народного русского быта» Марко Вовчок и «Степные очерки» Левитова. Для многих вышеназванных авторов также была характерна циклизация на основе жанрового подзаглавия, ср.: «Воскресные посиделки: книжка для доброго народа русского» В. П. Бурнашева (1844), «Записки охотника» Тургенева (1852), «Картины из русского быта» Даля (1861).

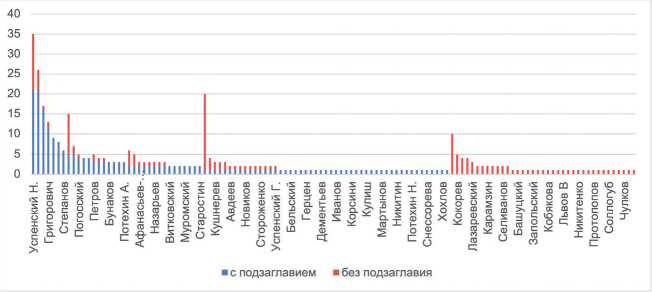

Если говорить о закономерностях, то на первый взгляд они едва ли просматриваются на нашем рисунке. Однако если визуализировать список авторов полностью и всмотреться в правую часть спектра, то одну тенденцию все же можно разглядеть ( Илл. 4 ).

Илл. 4 . Распределение текстов по авторам (слева направо по убыванию текстов с подзаглавиями)

Fig. 4 . Distribution of texts by authors (left to right in descending order of texts with subtitles)

Обращает на себя внимание, что вообще не использовали подзаглавий в произведениях о крестьянах такие авторы, как Г. Ф. Квитка-Основьяненко, И. Т. Кокорев, Л. А. Мей, М. П. Погодин, В. М. Лазаревский, Ф. В. Булгарин, Н. М. Карамзин,

П. И. Мельников-Печерский10, В. П. Невельской, А. П. Башуцкий, Н. В. Кукольник, А. В. Никитенко. При сравнении их с проанализированной выше группой авторов хорошо видна разница в их литературной репутации — как прижизненной, так и посмертной. Авторы, избегавшие подзаглавий, в подавляющем большинстве не закрепились в истории русской литературы как значимые авторы, пишущие о крестьянах. Исключение — «Бедная Лиза» Карамзина — стоит особняком как текст, задавший всю традицию. Остальные авторы далеко уступали и уступают в популярности Тургеневу, Успенскому, Григоровичу, Марко Вовчок, Решетникову и Левитову — подлинным мастерам жанра.

Таким образом, можно утверждать, что использование автором жанровых подзаглавий и/или циклизация уже написанных текстов под заглавием, включающим жанровый паратекст (например, «рассказы из крестьянского быта»), существенно увеличивало (но, разумеется, не гарантировало) шансы на получение гораздо большего символического капитала и — в перспективе — канонического статуса в истории литературы. И напротив, авторы, систематически не следующие этой тенденции, такие шансы упускали, а если и стремились к этому (ср. вышеописанные сочинения В. П. Невельского, В. П. Душина, М. Б. Чистякова и др.), то делали это неэффективно и нерегулярно. История «рассказов о крестьянах» в Российской империи показывает, что большего резонанса в критике и истории литературы достигали опубликованные в периодике и лишь затем собранные в цикл произведения, а не наоборот, внезапно, без предыстории, опубликованные сборники типа «Повести и рассказы из народного быта».

Жанровые авторские подзаглавия — ценнейший и, к сожалению, глубоко недооцененный источник по истории жанров и словесности в целом. На современном этапе развития литературоведения, оперирующего большими текстуальными корпусами и метаданными, использование подзаглавий позволяет поднять изучение исторической поэтики жанров на более высокий и доказательный уровень.