Бакальские жилища раннего средневековья (лесостепь Тоболо-Ишимья)

Автор: Матвеева Н.П., Раевская Н.Ю.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология

Статья в выпуске: 1 (60), 2023 года.

Бесплатный доступ

Анализируются данные о жилищах носителей бакальской археологической культуры, полученные в ходе раскопок Большого и Малого Бакальских, Старо-Лыбаевского-1, Коловского, Усть-Утяк-1, Усть-Терсюк-1, Царево, Папского городищ, Исетского-2 и 3 селищ. Выделяются два основных типа построек: наземные жилища и полуземлянки. Все они являются однокамерными и делятся на подтипы в зависимости от техники строительства и формы жилой площадки: каркасные или срубные, округлые или прямоугольные. В некоторых случаях удается зафиксировать тамбур, отделявший внутреннее пространство дома от улицы. Продолжает существовать доминировавшая в регионе в раннем железном веке техника заплота. В рамках одной археологической культуры заметна постепенная эволюция домостроительства. Так, на ранних бакальских памятниках преобладает каркасная техника возведения домов, на поздних - больше срубных построек с подпольями. Помимо строительной традиции рассматривается внутреннее устройство жилищ, представленное в остаточном виде хозяйственными ямами, прокалами, следами перекрытий, глиняной обмазки и жердей. В статье приводятся графические реконструкции сооружений с городищ Усть-Утяк-1, Усть-Терсюк-1 и Коловского городища. Археологические сведения дополняются информацией о строительстве традиционных домов башкир и коренных народов севера Западной Сибири. Особый интерес представляют сведения об устройстве очагов, так как сохранившиеся следы прокалов приводят к аналогии с башкирскими чувалами. Тенденция преимущественного использования в средневековом домостроительстве жилищ меньших размеров и срубных конструкций относительно предшествующего времени связывается с изменениями в ведении хозяйственной деятельности, ростом подвижности населения, расширением торговли и усовершенствованием строительного инвентаря.

Археология, раннее средневековье, лесостепь зауралья, бакальская культура, домостроительство, каркасные жилища, полуземлянки

Короткий адрес: https://sciup.org/147246469

IDR: 147246469 | УДК: 903.3 | DOI: 10.17072/2219-3111-2023-1-61-72

Текст научной статьи Бакальские жилища раннего средневековья (лесостепь Тоболо-Ишимья)

Исследование жилищного пространства – важная ступень в реконструкции жизнеобеспечения и социальной структуры древних обществ. Начиная с неолита, доминирующим типом жилищ на территории Западной Сибири были малые каркасные полуземлянки, также встречались повсеместно наземные постройки и глубокие землянки. Разнообразие одновременно бытовавших построек обусловлено различием в длительности их эксплуатации из-за сезонности ряда занятий. Существенные изменения в форме, размерах и конструкции происходили под

влиянием становления в эпоху бронзы придомного животноводства, с содержанием молодняка в жилищах, и ремесел, потребовавших отдельных помещений за пределами жилой застройки.

В раннем железном веке лесостепной зоны в строительстве жилищ доминировало возведение в технике заплота полуземляночных домов-усадеб из нескольких обширных помещений, соединенных длинными крытыми коридорами, однокамерные наземные постройки более простых типов сохранялись как хозяйственные [ Матвеева и др., 2005, с. 100]. В раннем Средневековье этой зоны мы видим существенную трансформацию строительных традиций. Жилищные конструкции бакальской культуры IV-IX вв., сменившей на данной территории саргатскую, становились более разнообразными, что могло быть связано с этнокультурными особенностями переселенцев и изменениями в технологиях и структуре общества. Материалы периода раннего Средневековья в данном аспекте пока не рассматривались, так как до недавнего времени количество источников было недостаточным.

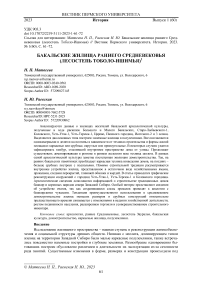

Фонд данных по единичным постройкам из раскопок Большого и Малого Бакальских, Старо-Лыбаевского-1 городищ в 1960-е гг. [ Потемкина , 1964; Потемкина, Матвеева , 1997; Овчинникова , 1988; Боталов и др., 2008] лишь в последние десятилетия пополнился серией объектов из относительно масштабных исследований Коловского, Усть-Утяк-1, Усть-Терсюк-1, Царево, Папского городищ и неукрепленных поселений Исетское-2 и Исетское-3 в Среднем Притоболье ( Рафикова , Берлина , 2008) [ Матвеева и др., 2008; Кайдалов , Сечко , 2008; Фролов , 1962; Берлина и др., 2017; Матвеева и др., 2020] (рис. 1).

Источники и методы

Поскольку на протяжении тысячелетий главным строительным материалом оставалось дерево в виде бревен или жердей, то оно задавало основные характеристики сооружений. Общая эволюция домостроительства связана с развитием деревообрабатывающих, землеройных орудий, а также отопительных устройств; выражается в использовании сначала низкокачественного материала в сочетании с большой глубиной котлованов и открытыми очагами, что ускоряло возведение построек и защищало их от промерзания зимой, а позднее – в применении высококачественных однородных заготовок древесины и более эффективных печей, что способствовало распространению наземных конструкций.

Классификация древних жилищ, в том числе западносибирских, по археологическим и этнографическим данным давно разработана и широко используется [ Корякова , 1988, с. 36-40; Очерки культурогенеза…, 1994, с. 68-73]. Базовыми признаками характеристики археологических остатков домов признаны глубина котлована, форма постройки, площадь, количество помещений, способы сочленения элементов строительной конструкции, оформление входа. Внутренняя планировка, включающая в себя вид и место отопительного устройства, наличие погреба, стационарного пола и перегородок, способ освещения, обустройство мест для сна и домашней работы, фиксируется не всегда. Особенно плохо ее следы сохраняются в песчаных грунтах. Кроме того, часты случаи, когда котлованы жилищ изобилуют ямами разнообразного назначения и чрезмерно большим количеством остатков столбов, затрудняющим понимание конструкции. Как правило, такая ситуация отражает многократное использование площадки и размещение разновременных построек в котлованах одинаковой глубины, а также ремонты, при которых под несущие конструкции подставлялись подпорки. Опытный исследователь по микростратиграфии отложений и различиям в планиграфических комбинациях остатков может это установить. Методическим основанием для выделения перестроек являются наклонный или вертикальный разрез ям от столбов, их стандартизация по глубине и диаметру, отклонения от геометрической правильности2 в очертаниях линий стен, наличие двух и более очагов и др. По сочетанию конструктивных и интерьерных характеристик выделяются типы построек.

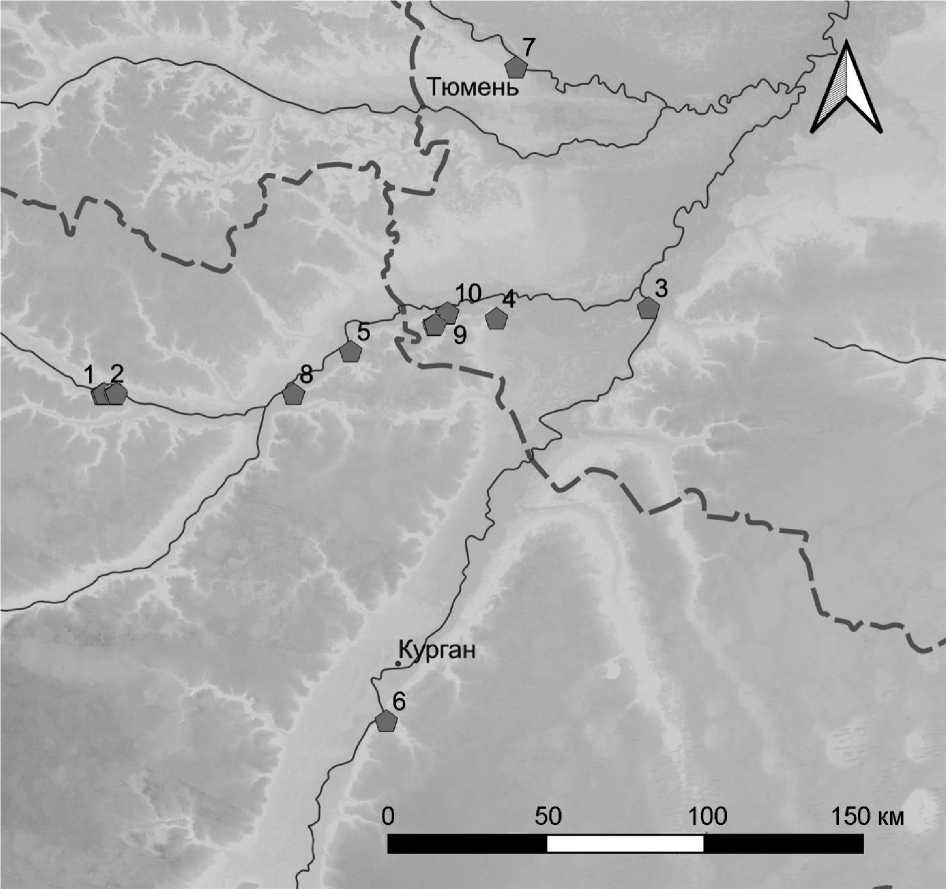

Жилищ бакальской культуры авторам известно 45 единиц. Они подразделяются на наземные и полуземляночные с каркасной или срубной конструкциями (рис. 2). Рассмотрим их детали и дадим ряд описательных и графических реконструкций, понимая их предположительный характер в силу недостаточно хорошей сохранности остатков.

Рис. 1. Схема расположения рассматриваемых памятников бакальской археологической культуры: 1 – Большое Бакальское городище; 2 – Малое Бакальское городище; 3 – городище Старо-Лыбаевское-1а; 4 – Коловское городище; 5 – Усть-Терсюк-1 городище; 6 – Усть-Утяк-1 городище; 7 – Царево городище; 8 – Папское городище; 9 – поселение Исетское-2;

10 – поселение Исетское-3

Обсуждение

Тип 1 - наземные . Они являются характерными для бакальской культуры, в отличие от предшествующей саргатской, где преобладающим типом были полуземляночные многокамерные усадебные постройки в технике заплота.

Тип 1а - каркасные округлые однокамерные (всего 7 ед.). Раскопаны пять построек на городище Коловском, два - на городище Ревда-2.1 (см. рис. 2, 1). Они представляют собой фиксирующиеся в культурном слое гумусированные линзы овальной или круглой формы размером от 4×6 до 5×7,5 м с находками развалов керамики и инвентаря внутри них. Остатков столбов либо не имеется, либо они находились только в центре, поддерживали раму светодымового отверстия. Если предполагать следование традиции, то стены строения можно считать наклонными и представлять их состоящими из жердей, накрытых берестяными или кожаными покрышками. Постройки имели вид легких конических каркасных сооружений наподобие чумов (см. рис. 2, 3). Зона очага оборудована по центру жилища как огражденное кострище. Чумы - это наиболее архаичные постройки, восходящие к палеолиту [Очерки культурогенеза…, 1994, с. 87]. Они отличаются малой площадью (до 6 м в диаметре), известны во все периоды прошлого, в том числе в предшествующее время на рассматриваемой территории [ Берлина, 2010, с. 9].

Рис. 2. Планы и варианты реконструкции наземных построек:

1 - план постройки 4 Коловского городища; 2 - план сооружения 1 городища Усть-Утяк-1;

3 - вариант реконструкции постройки 4 Коловского городища; 4 - вариант реконструкции сооружения 1 городища Усть-Утяк-1

В памятниках бакальской культуры довольно странным является то, что такие легкие постройки зафиксированы на площадках хорошо укрепленных поселений, что свидетельствует о кратковременности пребывания каких-то малочисленных коллективов (строителей, дозорных воинских групп?). Возникает вопрос: могли ли это быть юрты, т.е. разборные на решетчатой основе войлочные дома с вертикальными стенами и конической кровлей, или другие варианты юртообразных жилищ, присущие кочевникам? Учитывая свидетельства интенсивных контактов западносибирского населения с районами Казахстана и Средней Азии, отразившихся в импортной посуде, монетных находках, обертывании части погребенных в ковры и циновки, использование таких построек вполне возможно, однако привести конструктивные аргументы по остаткам мы не можем. Если ориентироваться на В. С. Флерова, показавшего разнообразие таких построек в период седентаризации, на раскопки Д. А. Сташенкова на Новинковском-5 се- лище, то и на Дону, и на Волге в VI-IX вв. мы находим круглые постройки с открытым очагом [Флеров, 1996, с. 58-59; Сташенков, 1995, с. 269-272].

Тип 1б - каркасные прямоугольные однокамерные . Всего 5 единиц: с городища Усть-Утяк-1 – 5, со Старо-Лыбаевского-1б селища – 1. Фиксируются как прямоугольные пятна гумусированного грунта толщиной до 0,15 см площадью от 12 до 20 м2. Они имеют очаги и скопления керамики, костей, вещей в середине и ямки от столбов каркаса по периметру. В усть-утякском сооружении 1 обнаружена поперечная линия столбов от балки двускатной кровли [ Кайдалов , Сечко , Колмогоров, 2010]. В сооружении 5 там же – обугленные плахи длиной 1,2 м от пола или топчана [ Кайдалов , Сечко , 2008, с. 73-76].

Рассмотрев планы остатков усть-утякских построек, мы видим, что изобилие ям от столбов коррелирует с тремя периодами обитания на памятнике и отражает несколько перестроек (см. рис. 2, 2 ). Автор раскопок городища Усть-Утяк-1 А. И. Кайдалов обратил внимание на сдвоенный характер ряда ямок, но такие сочетания не составляют системы, они оставлены столбом и подпоркой к нему. Поэтому как основу каркаса ищем только ямки, расположенные в одну линию с примерно одинаковым шагом. Для меридианальных стенок такой модуль найден, так как между ямками № 1 и 35, 35 и 44, 10 и 29, 29 и 60 расстояние составляет 2,3 м. Северную и южную стенки проведем через угловые столбы № 1, 44, 10 и 60, причем ряд других ямок ложится на эти линии: № 3, 5, 47, 49, 50. Модуль расстояния здесь другой - 1,92 м. Дополнительный столб от стойки № 38 на западной границе постройки может указывать на расположение здесь дверного проема шириной 0,7 м. Предполагаем, что остатки говорят об использовании техники заплота, при которой затесанные с торцов горизонтальные бревна закладывали в пазы вертикально вкопанным столбам одного диаметра. Ни один из столбов внутри постройки (видимо, они остались от предшествующих периодов обитания) не образует линию со столбами каркаса, что не позволяет видеть здесь двускатную кровлю, не образуют они и центральной зоны остова кровли, поэтому предполагаем односкатную, покоящуюся на стенах (см. рис. 2, 4 ).

Техника заплота была широко распространена в лесостепной зоне в эпоху бронзы и доминировала в раннем железном веке у коллективов саргатской и гороховской культур [ Матвеев , Сидоров , 1985, с. 31-41; Матвеева , 1993; Матвеева , 2000; Берлина , 2010, с. 9], что объясняем возможностью использования разносортной и извлеченной из заброшенных построек древесины в каркасе при недостатке стройматериалов, а также легкостью увеличения площади в случае появления новых потребностей домохозяйства за счет разборки части строения и присоединения к оставшимся столбам новых участков стен. В бакальской культуре постройки в технике заплота были однокамерными и, судя по немногочисленности находок, недолговременными.

Тип 1в - срубные однокамерные. Всего 16 единиц: Исетское-2 – 14, Зотинское-4 – 2. Квадратные и прямоугольные жилища площадью 20-30 м2 с выходом в виде тамбура, с земляным полом и хозяйственными ямами в центре. Обычно фиксируется незначительное геометрически правильное углубление в 10-15 см от выравнивания и выметания пола внутри постройки, остатки столбов не прослеживаются. Отсутствие очага внутри строений позволяет отнести их к летним, что подтверждается этнографическими сведениями: «Для приготовления пищи летом ханты разводили костер обычно на улице, вне дома. Спали на ветвях, циновках, шкурах» [ Соколова , 1998, с. 39-40]. Кратковременность обитания в таких жилищах демонстрирует Исет-ское-2 селище, на котором изучены 14 построек [ Берлина и др., 2017, с. 37]. Несмотря на то что жилища не перекрывают друг друга, они оказались разновременными. Анализ проб из них дал даты для постройки 5 в диапазоне 361-413 AD, для жилища 6 - 587-655 AD, для сооружения 7а – 887-978 AD3. Полагаем, что здесь зафиксированы следы регулярной эксплуатации местности для летнего выпаса скота одним или двумя родственными домохозяйствами (?).

Срубная техника в Западной Сибири достаточно древняя, о чем свидетельствуют внут-римогильные конструкции [Очерки культурогенеза…, 1994, с. 316]. Распространение ее зафиксировано в памятниках саргатской культуры, в которых также встречены однокамерные постройки со стенами, собранными в лапу [ Берлина , 2010, с. 10]. На наш взгляд, развитие срубного домостроения отражает прогресс в железном деревообрабатывающем инструменте и улучшение условий быта даже для сезонного проживания.

Тип 2 - полуземлянки глубиной 0,5-0,6 м в материке.

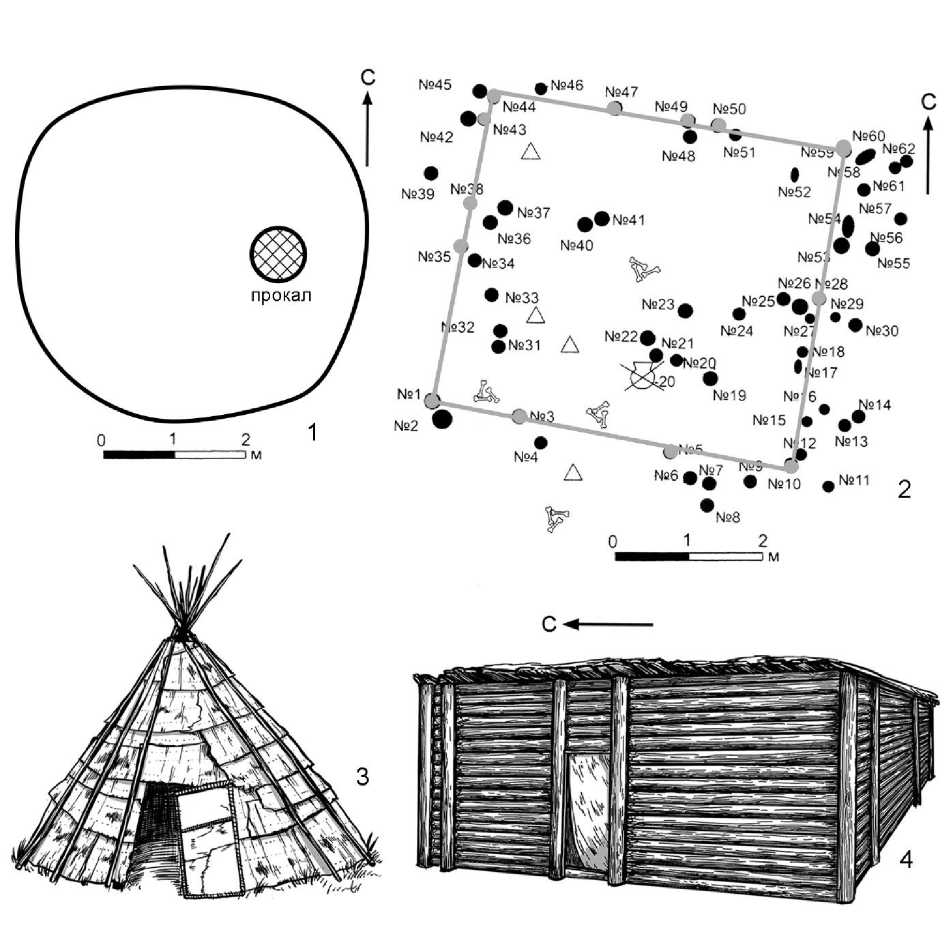

Тип 2а — однокамерные срубные полуземлянки . Всего 14 единиц: Усть-Терсюк-1 - 1, Папское - 6, Старо-Лыбаевское-1а - 2, Малое Бакальское - 1 [ Генинг, Бушуева , 1961], Царево -4. Они имеют дощатый пол и объемное углубление (погреб) в нем, а также хозяйственную пристройку к одной из стен (сени?). Снабжены отопительным устройством в виде глиняной печи на деревянном каркасе. Оригинальные печи - «чувалы», устанавливаемые у противоположной входу стены жилища (Усть-Терсюк-1, Царево), представляли собой пристенные камины из вертикально установленных полукругом жердей, обмазанных глиной, с дымоходом, ведущим под кровлю (рис. 3, 4 ). Остатки обмазки от них с отпечатками жердей зафиксированы на Большом Бакальском, Малом Бакальском, Папском, Усть-Терсюк-1 городищах.

Образцом такой постройки является полуземлянка 6 с памятника Усть-Терсюк-1 ( Рафикова , Берлина , 2008), описанная как котлован размером 16,9 м2, опущенный в материк на 36-47 см с углублением в центральной части на 31-37 см размером 1,64*2,5 м (см. рис. 3, 1 ). В его южном углу выявлен прокал овальной формы размером 38*68 см; еще один прокал г-образной формы расположен на возвышении в юго-восточной части жилища. В пределах постройки оказались две ямы: прямоугольная № 64 размером 66*80*22 см в северо-западной части и квадратная № 68 размером 56×52×68 в восточном углу. Котлован жилища имеет заполнение из черной супеси с желто-коричневыми включениями, фрагментами угля, обожженной глины, а также обмазки со следами жердей толщиной до 6 см (см. рис . 3, 2 ). В западной и северной частях котлована обнаружены обгорелые остатки самих жердей толщиной до 12 см и фрагмент доски размером 26*20*2 см. Радиоуглеродный анализ датирует постройку VII-IX вв. (Там же, с. 45). Трудности реконструкции данного типа жилища обусловлены многослойным характером памятника, где бакальскому предшествовал баитовский слой, а перекрывал его позднее юдинский. По этой причине было предложено два варианта постройки.

Вариант А опубликован авторами раскопок Т. Н. Рафиковой и С. В. Берлиной, определившими остатки как однокамерную постройку (балаган) с наклонными стенами, входом-проемом для двери со ступенькой высотой 24 см. Они посчитали, что кровлю поддерживали шесть вертикальных стоек, соединенных между собой сверху рамой, а стены должны были состоять из жердей и прутьев, установленных под углом 75-85°, заглубленных в грунт нижним концом на некотором расстоянии от котлована. Следы между очагом и восточной границей котлована от обугленных кольев диаметром от 4-12 см соавторы интерпретировали как остатки одной стены, предположив, что изнутри стены жилища были покрыты слоем обмазки из глины с примесью травы, снаружи - дерном. В качестве остатков основного чувала был выбран прокал внутри центрального углубления, по южному краю которого отмечены следы сгоревших жердей диаметром 5 см, из чего был сделан вывод о плетеной конструкции остова камина, ровные материковые площадки вдоль стенок интерпретированы как нары. По конструкции авторы видят аналогию данной постройке у башкир курганских степей, однако отмечают, что у последних котлован жилища был, как правило, глубже - до 60-80 см [ Рафикова , Берлина , 2011, с. 98-100].

Рис. 3. План и меридианальный разрез ( 1, 2 ) заполнения котлована жилища 6 на городище Усть-Терсюк-1 и вариант реконструкции жилища Б: 3 - вид с запада; 4 - вид на интерьер с запада. Условные обозначения: а - прокал; б - остатки обмазки; в - черная супесь; г - темно-коричневая супесь с глиной; д - ямки от столбов; е - отпечатки сгоревших жердей; ж - уголь; з - коричневая супесь

Вариант Б. Учитывая многослойный характер памятника, ряд ям (№ 64, 65, 68), прорезающих линии бортов углублений, мы исключили из рассмотрения, отнеся к позднейшему времени. Другие остатки в котловане считаем результатом двукратного обитания, оставления и после того - подновления жилища размером 4,4-5,3 м, с чем связываем и наличие двух рядом расположенных чувалов; причем овальный частично режет заполнение центрального углубления. Поэтому мы решили, что первоначально жилище имело погреб размером 2,8×1,9 м, глубиной 0,45 м и отапливалось г-образным чувалом, прислоненным к середине юго-восточной стены дома, справа от входа. Подполье в таком случае было перекрыто дощатой крышкой, а весь пол - досками. Г-образная форма прокала в юго-восточной части жилища наводит на аналогию с печами традиционных башкирских домов. Их описывают как подобие каминов с широким отверстием для дров, иногда без свода; то есть они состояли из одного лишь уходящего в потолок конуса из плотно составленных кольев, обмазанных толстым слоем глины. Следами этих кольев в нашем случае может являться скопление небольших округлых ямок с углисто-черным заполнением в юго-восточной части жилища, которые в предыдущей реконструкции объяснялись как элементы стены. Ямки подходят почти вплотную к краю котлована жилища, не оставляя зазора, если учитывать наличие толстого слоя обмазки. Высокий зев такой печи позволял готовить в ней пищу на подвешенном котле (см. рис. 3, 4). Огонь при этом служил источником освещения. Дополнительная малая печь была пристроена к отопительному устройству и пред- назначалась для установки небольшого котелка или приготовления малых порций еды [Шитова, 1984, с. 152-153].

Указанием на вход с юго-западной стороны считаем две одинаковые ямы № 66 и 82, вдоль границы котлована, которые можно интерпретировать как столбы дверного проема и одновременно часть тамбура, внешние границы которого проходят по ямам № 34 и 36, зафиксированным снаружи. Очертания пристройки получаются правильной трапециевидной формой размером 2,5×1,5 м по наружной стене; 3,2 м – по внутренней; сочленение бревен – в технике заплота (см. рис. 3, 3 ). Ямы № 63 и 67 могли остаться от столбов для перегородки или занавеси, разделяющей жилую зону и условную прихожую. Также вероятно, что на веревках и столбах развешивали имущество жильцов, а топчаны были сделаны из досок. Деревянные нары – как на ножках, так и в виде ящика для хранения постели - также находят аналогии в башкирской этнографии [Там же, с. 162]. После возобновления жизни в доме подполье засыпали, застелив его деревянным полом, а дом отапливали овальным чувалом со следами горелых кольев по внешнему периметру.

Таким образом, реконструируем жилище как комбинированное, состоящее из сруба, углубление внутри которого глубиной 0,3 м возникло при выравнивании земляного пола и его чистке, и тамбура, построенного «в заплот» или «в забирку», т.е. при помощи вертикальных столбов с продольными пазами (см. рис. 3, 3 ). Кровля, вероятно, была односкатная с уклоном на северо-восток. Данный тип жилища следует признать оригинальным для раннего Средневековья лесостепной зоны за счет появления обширных погребов и печей-чувалов. В предшествующее время такие детали внутреннего обустройства не встречались. В соседних культурах Зауралья, батырской и сменяющей ее юдинской, также отмечается появление глинобитных очагов в углу построек [Очерки культурогенеза…, 1994, с. 356]. Происхождение их следует связывать со взаимодействием населения с южными степными районами, что подтверждается и наличием костей верблюдов на Красногорском и Царевом городищах [ Рафикова , 2011, с. 14]. Обращает на себя внимание относительно большая площадь погребов в жилищах Усть-Терсюка-1 и Царева городища сравнительно с малой площадью самих жилищ. Глубокие хозяйственные ямы встречаются в жилищах разных эпох и обычно трактуются как предназначенные для хранения продуктов. Например, на Коловском городище в бархатовском жилище эпохи бронзы была яма размером 1×1 м, глубиной 1,1 м, обложенная деревом, внутри которой были найдены горшки с кусками мяса и керамический бой [ Матвеева , Берлина , Рафикова , 2008, с. 50]. Предположим, что в средневековых жилищах погреба служили не только для укрывания запасов, но и для сбережения ценного имущества. Аналогии находим в раннесредневековых культурах Прикамья, памятники которых дают дома малой площади с обширными обшитыми деревом подпольями, а в ранний период поломской культуры VI-VII вв. – и с чувалами [ Черных , 2008, с. 59, 62].

Тип 2б - однокамерные каркасные полуземлянки (3 ед.). Обнаружены на городище Ста-ро-Лыбаевское-1а, в селище Старо-Лыбаевское-1б. Примером может служить жилище 372а, впущенное в заброшенную саргатскую полуземлянку, глубиной около 0,6 м. В отличие от ограниченного канавками от нижнего бревна заплота саргатского сооружения, бакальское фиксировалось по более крупным ямам от столбов с шагом 1,5-2 м. Его размеры определены примерно в 8×6 м. Открытый очаг трапециевидной формы по периметру имел глиняную обмазку, с двух сторон от него были вырыты канавки, в которые опускали ноги, садясь к огню. На столбах вокруг очага базировалась рама светодымового отверстия. На дне котлована местами сохранились отпечатки лаг от настилки дощатого пола [ Матвеева , Зеленков , 2016, с. 179]. По основным пропорциям и технике заплота данное жилище является наследником саргатской домостроительной традиции. Интересно, что в целом такое же жилище с бакальской керамикой раскопано Д. А. Сташенковым на Пролетарском городище и связывается с миграцией мадьярского населения [ Сташенков , 2020]. Сходные раннесредневековые постройки были зафиксированы в таежном Прииртышье Омской области [ Коников , 1991].

Отметим, что на ранних бакальских памятниках преобладает каркасная техника возведения домов, на поздних – больше срубных построек с подпольями [ Рафикова , Берлина , 2011, с. 95–101]. Исчезают характерные для раннего железного века дома-усадьбы из нескольких разнофункциональных помещений, длинные крытые коридоры.

Заключение

Относительно малая площадь строений сравнительно с предшествующей саргатской культурой может говорить о значительных изменениях в образе жизни в сторону возросшей подвижности коллективов и ведении хозяйства малыми семьями, распространение срубной техники - о росте оснащенности строительства качественными деревообрабатывающими инструментами. Практика сооружения глинобитных печей-чувалов, вероятно, заимствована у жителей Средней Азии, лесостепного Приуралья или Прикамья, с которыми население поддерживало тесные связи. Из этнографических аналогий наиболее близкими бакальским являются башкирские дома. Именно у башкирского населения лесостепной зоны Зауралья наблюдалось большое разнообразие традиционных видов жилищ, включая землянки, использование глины в конструкциях, а при наличии доступного леса башкиры строили из срубов [ Шитова, 1984, с. 81-82].

Как видим, в домостроительстве происходили изменения в связи с распространением подвижных форм скотоводства, развитием торговли и, видимо, появлением частной собственности на инвентарь и скот.

Список литературы Бакальские жилища раннего средневековья (лесостепь Тоболо-Ишимья)

- Берлина С.В. Жилая и оборонительная архитектура населения западносибирской лесостепи в раннем железном веке: по материалам саргатской культуры: автореф. дис.... канд. ист. наук. Тюмень, 2010. 18 с.

- Берлина С.В., Костомаров В.М., Рафикова Т.Н., Ткачев А.А., Новиков И.К. Поселение эпохи средневековья Исетское-2 в Приисетье // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2017. № 3 (38). С. 29-40.

- Боталов С.Г., Тидеман Е.В., Лукиных А.А., Вохменцев М.П. Новые материалы исследований Большого Бакальского городища // Проблемы изучения бакальской культуры: материалы семинара. Челябинск: ИИА УрО РАН, 2008. С. 6-40.

- Кайдалов А.И., Сечко Е.А. Материала эпохи средневековья городища Усть-Утяк-1 в Кетовском районе Курганской области (по результатам исследований 2002-1006 гг.) // Проблемы бакаль-ской культуры. Челябинск; Шадринск: Рифей, 2008. С. 73-81.

- Кайдалов А.И., Сечко Е.А., Колмогоров П.А. Средневековый комплекс городища Усть-Утяк 1: интерпретация и хронология // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2010. № 2 (13). С. 68-74.

- Коников Б.А. Раннесредневековые жилища таежного Прииртышья. Омская область // Жилища народов Западной Сибири. Томск: Изд-во Том. гос. ун-та. 1991. С. 31-42.

- Корякова Л.Н. Ранний железный век Зауралья и Западной Сибири. Свердловск: Урал. ун-т, 1988. 239 с.

- Матвеев А.В., Сидоров Е.А. Ирменские поселения лесостепного Приобья // Западная Сибирь в древности и средневековье. Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 1985. С. 29-54.

- Матвеева Н.П. Саргатская культура на Среднем Тоболе. Новосибирск: Наука, 1993. 175 с.

- Матвеева Н.П. Социально-экономические структуры населения Западной Сибири в раннем железном веке (лесостепная и подтаежная зоны). Новосибирск: Наука, 2000. 400 с.

- Матвеева Н.П, Ларина Н.С., Берлина С.В. Коловское городище // Древности Ингальской долины. Новосибирск: Наука, 2008. 228 с.

- Матвеева Н.П, Ларина Н.С., Берлина С.В, Чикунова И.Ю. Комплексное изучение условий жизни древнего населения Западной Сибири. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. 228 с.

- Матвеева Н.П., Зеленков С.А. Селище Старо-Лыбаевское-1б // AB ORIGINE: археол.-этногр. сб. Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2016. Вып. 8. С. 66-86.

- Матвеева Н.П., Зеленков С.А., Третьяков Е.А. Хронологические комплексы раннего железного века и средневековья в Зауралье (по материалам Папского городища) // Вестник Новосибир. гос. ун-та: история, филология. 2020. № 3 (19). С. 31-48.

- Овчинникова Б.Б. Старо-Лыбаевское поселение // Материальная культура древнего населения Урала и Западной Сибири. Свердловск, 1988. С. 141-152.

- Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Т. 1. Поселения и жилища. Кн. 1 / под ред. Л.М. Плетневой. Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1994. 485 с.

- Потемкина Т.М. Большое Бакальское городище // Археология и этнография Башкирии. Уфа, 1964. Т. II. С. 257-259.

- Потемкина Т.М, Матвеева Н.П. Большое Бакальское городище // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 1997. № 1. С. 39-50.

- Рафикова Т.Н. Результаты изучения Царева городища (2007-2009)// История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири. Курган, 2011. С. 11-14.

- Рафикова Т.Н., Берлина С.В. Жилища бакальской культуры Усть-Терсюкского-1 городища // Археология, этнография и антропология Евразии. 2011. № 2 (46). С. 95-101.

- Соколова З.П. Жилище народов Сибири (опыт типологии). М.: ИПА «Tpul», 1998. 228 с.

- Сташенков Д.А. Археологические исследования у с. Новинки // Краеведческие записки. Самара, 1995. Вып. VII. С. 268-284.

- Сташенков Д.А. Древние венгры и их окружение в Самарском Поволжье. Каталог археологических коллекций. Самара, 2020. 120 с.

- Флеров В.С. Раннесредневековые юртообразные жилища Восточной Европы. М.: ИА РАН, 1996. 100 с.

- Черных Е.М. Жилища Прикамья. Ижевск: Удмурт. ун-т, 2008. 272 с.

- Шитова С.Н. Традиционные поселения и жилища башкир. М.: Наука, 1984. 256 с.