Бактериальные болезни подсолнечника

Автор: Бородин С.Г., Котлярова И.А., Терещенко Г.А., Пашаян Н.В.

Рубрика: Защита и иммунитет

Статья в выпуске: 1 (150), 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлены симптомы проявления и типы болезней, которые на растениях подсолнечника вызывают различные виды бактерий. По результатам фитооценки распространенность бактериозов колебалась в среднем от 6,0 до 55,8 %. Выявлены неспецифические бактериальные патогены для подсолнечника: Xanthomonas arboricola (Smith) Vauterin et al. и Rhizobium radiobacter.

Бактериальные болезни, распространенность бактериозов, диагностика, симптомы проявления

Короткий адрес: https://sciup.org/142151040

IDR: 142151040 | УДК: 632.35:633.854.78

Текст научной статьи Бактериальные болезни подсолнечника

Введение. Бактерии – одна из наиболее распространенных и разнообразных

на Земле групп микроорганизмов. Фито-патогенные бактерии являются возбудителями свыше 200 болезней растений и вызывают: гнили, некрозы, увядание, опухоли, хлорозы. Большой ущерб причиняют бактериозы овощным, плодовым, техническим культурам. На подсолнечнике доля бактериальных болезней в среднегодовых потерях урожая сельскохозяйственных культур составляет около 25 % (FAO, 2005). Общепринятой классификации бактерий не существует. На основании новых открытий в области молекулярной биологии периодически происходит таксономическое переименование номенклатуры прокариот. Полностью пересмотрена систематика грам-отрицательных бактерий. Так, в 1992 г. вид Pseudomonas solanacearum (возбудитель пятнистости листьев подсолнечника) был переименован в Burkholderia solanacearum (Smith, 1896) Yabuuchi et al. и перенесен в род Burkholderia. С 1996 г. этот вид отнесен в род Ralstonia. Современное название – Ralstonia solanacearum (Smith, 1896) Yabuuchi et al. 1996 [1]. По литературным данным, за период с 1989 по 2007 гг. зафиксировано около 50 видов Xanthomonas, 40 видов Pseudomonas, 20 – Ralstonia, 19 – Agrobacterium , 16 – Erwinia [2].

Основными возбудителями бактериальных болезней подсолнечника являются виды из родов Xanhomonas, Pseudomonas , Pectobacterium , Rhizobium.

Представители рода Xanthomonas sp. поражают около 400 видов растений, включая основные продовольственные и технические культуры [3; 4]. В мире нет определенного мнения в отношении ксантомонад, вызывающих бактериоз подсолнечника. Из-за широкого спектра симптомов проявления заболевание имеет несколько названий: бактериальный ожог, побурение стебля и листьев, растрескивание и изъязвление стеблей, бурая пятнистость [5; 6]. Впервые болезнь была описана в 1981 г. американским фитопатологом Ричесоном. Выделенный им возбудитель отнесен к Xanthomonas campestris (Pammel, 1895). В Югославии штаммы этого патогена отнесены к X. campestris pv . phaseoli, а в Бразилии – к новому патоварианту X.

campestris pv . silvia. В других регионах мира – X. arboricola . В России из пораженных растений подсолнечника выделенные штаммы по биохимическим свойствам близки к X. сampestris [7]. Однако дальнейшие исследования показали, что некоторые из них относятся к виду Xanthomonas arboricola (Smith) [3; 8; 9; 10; 11] и отличаются от X. campestris способностью утилизировать хинаты.

Представители рода Pseudomonas широко распространены в природе и являются возбудителями бактериальных пятнистостей у разных видов растений . Вид Pseudomonas syringae pv . helianthi (Kawamura 1934) Young; Dye & Wilkie 1978 возбудитель бурой угловатой пятнистости листьев подсолнечника. Впервые заболевание описано в 1934 г. в Японии. В 70-80-х годах прошлого столетия его зафиксировали в Канаде, Югославии, Испании, Румынии, Чехословакии, Индии. В России этот бактериоз распространен во многих регионах и впервые был зарегистрирован в 1991 г. Количество растений с симптомами бактериальной пятнистости обычно не превышает 5-7 %, но иногда достигает 10-12 %. Патоген поражает только подсолнечник. Другой возбудитель бурой угловатой пятнистости листьев – P. syringae pv . tagetis был выделен в США, Мексике, Австралии, Южной Африке, Сербии. Он обладает более широкой специализацией и способен поражать некоторые виды семейства Asteraceae ( Ambrosia artemisiifolia L., Cirsium arvense L.). Однако исследования в сфере молекулярной биологии показали, что оба патогена генетически близки. Эти два вида можно объединить в один, а P. syringae pv . helianthi (Kawamura, 1934) Young; Dye & Wilkie, 1978 рассматривать как лишенную токсина форму P. syringae pv . tagetis . В Бразилии, Германии, на Тайване в качестве возбудителя выделяют P. cichorii . [5; 7; 12; 13; 14].

Вид Pseudomonas syringae pv . mellea (Johnson, 1923) Young, Dye & Wilkie, 1978. вызывает мелкую некротическую пятнистость [5; 7; 15].

Среди бактериозов подсолнечника наиболее изучена бактериальная гниль стеблей и корзинок. Бактерии поражают стебли, корзинки, листья. Характерный признак болезни – перекрученность стебля и почти черная окраска сердцевины и сосудов. Первым описал возбудителя бактериальной гнили Джонсон (1901) и определил его как Bacillus carotovorus, род Erwinia (Jones). В 1923 г. по предложению американских микробиологов патоген был переименован в Erwinia carotovora, в честь фитобактериолога Эрвина Смита. В 1945 г. виды эрвиний, образующие пектолитические ферменты, выделили в отдельный род Pectobac-terium. В 1980 г. на основании филогенетических исследований утвердили название – E. carotovora subsp. carotovora (Ecc). В 1998 г., по результатам молекулярно-генетических исследований семейства энтеробактерий, вид Erwinia carotovora отнёсен к роду Pectobacterium. Современное название возбудителя, утвержденное Международным комитетом по систематике прокариотов (МССП) и опубликованное в Международном журнале IJSEM, – Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Jones, 1901) Hauben et al., 1999. В каталоге российской коллекции микроорганизмов за 2010 г. патоген также определен как Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Jones, 1901) Hauben et al., 1999. Однако часть ученых сомневается в целесообразности изменения таксономии возбудителя. В настоящее время в научных работах используются оба названия. Классификация рода Erwinia продолжает уточняться. Первые сведения о бактериальной гнили стеблей и корзинок на территории России приводит в 1947 г. М.В. Горленко [16; 17; 18; 19; 20; 21].

Возбудителем бактериального рака корней подсолнечника является многоядная фитопатогеная облигатно аэробная почвенная бактерия Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend, 1907) Conn, 1942. Она способна поражать более 1000 видов высших растений. Характерная особенность – образование наплывов, наростов, раковых опухолей. В 1907 г. описана Смитом (Smith) и Тоунзендом (Townsend) как Bacterium tumefaciens

( tumor «опухоль» и facere «делать, действовать»). В 1942 г. Конн (Conn) предложил новое название Agrobacterium tumefaciens . В 2001 г. вид Agrobacterium tumefaciens переведен в род Rhizobium и переименован в Rhizobium radiobacter [22; 23].

В мире наиболее распространенными бактериозами на подсолнечнике являются: бурая пятнистость ( Pseudomonas syringae pv . helianthi ), бактериальная гниль ( Erwinia carotovora subsp . carotovora ), ожог листьев ( Xanhomonas campestris ). Встречаются и другие возбудители бактериальных болезней – Pseudomonas syringae pv . aptata , Pseudomonas cichori (Swingle) Stapp, Pseudomonas marginalis, Agrobacterium tumefaciens, Ralstonia solanacearum [7; 24].

В нашей стране бактериальным болезням подсолнечника всегда уделяли сравнительно мало внимания (из-за слабой эпифитотийности). Однако в последние годы отмечается значительное увеличение поражения растений различными видами бактерий и усиление их вредоносности. Зафиксировано появление новых более агрессивных видов и групп фитопатогенных бактерий [8]. В 20012008 гг. в Российской Федерации первые выделен и изучен новый бактериальный патоген Xanthomonas arboricola (Smith) Vauterin et al., вызывающий бактериоз у растений из семейства злаковых, крестоцветных и сложноцветных. С 2003-2005 гг. этот вид бактерий находится в эпифито-тийной стадии развития. В 2008-2009 гг. штаммы, принадлежащие к виду Xanthomonas arboricola (Vauterin et al., 1995), стали причиной заболеваний подсолнечника в некоторых районах Краснодарского края и Ростовской области. Частота встречаемости бактериальной гнили на отдельных полях достигала 80 %. Болезнь приводила к частичной гибели всходов, преждевременному созреванию, снижению биометрических показателей и к потерям урожая маслосемян на 50-70 %. [8; 9; 25; 26]. По мнению Котлярова В.В., Игнатова А.Н., Матвеевой Е.В. основные причины увеличения распространенности бактериозов на подсолнечнике заключаются в появлении новых, более агрессив- ных видов и групп фитопатогенных бактерий, потеплении климата, высокой ин-фицированности семян, не проводятся необходимые мероприятия по снижению вредоносности бактерий. Для защиты используются, в основном, химические, фунгицидные, а не бактерицидные препараты. Отмечается низкая компетентность специалистов в отношении бактериальных болезней растений (их диагностики и способов защиты) [8; 9; 26].

Крайне осложняет проблему выявления бактериозов подсолнечника внешняя похожесть проявления на симптомы нехватки питательных элементов: фосфора, азота, магния и некоторых возбудителей грибных болезней. Для разработки мер борьбы с бактериозами возникает необходимость своевременного обнаружения и правильной диагностики [5].

В статье рассматриваются бактериальные заболевания сортов подсолнечника, выявленные в процессе проведения фитооценки селекционного материала.

Материалы и методы. Материалом для получения данных о поражении и развитии бактериозов на растениях подсолнечника в 1999-2011 гг. служили сорта и гибриды, выращиваемые на ЦЭБ ВНИИМК в питомниках испытания и оценки потомств. Бактериальную природу болезни определяли по характерным особенностям внешнего проявления (выделение светлого или темного экссудата, маслянистость и водянистость тканей, неприятный запах при гнилях) и микроскопического анализа колоний патогена, выделенных из пораженной ткани [27; 28; 29]. Диагностику бактериозов осуществляли по симптомам проявления различных видов бактерий на растениях, описанных в работах российских, иностранных ученых [5; 12; 30; 31; 32; 33].

Учет всех проявлений бактериозов проводили в фазе физиологической спелости по общепринятым методам [34; 35].

Принадлежность изучаемых бактерий к грамположительному или грамотрица-тельному виду устанавливали тестом Гре-герсена [36].

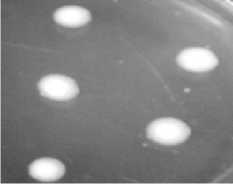

Морфологические признаки выделенных колоний (форму, прозрачность, цвет, консистенцию) изучали при выращива- нии на слабощелочном картофельном и мясопептонном агаре (рН 7,2-7,5).

В работе приводятся названия фитобактерий, утвержденные Международным комитетом по систематике прокариотов (МССП) и опубликованные в Международном журнале систематической и эволюционной микробиологии (IJSEM) на основании новейших исследований, проведенных в крупнейших мировых центрах коллекций микроорганизмов [1; 2; 37; 38] и в соответствии с руководством Д. Берги по систематической бактериологии [39; 40].

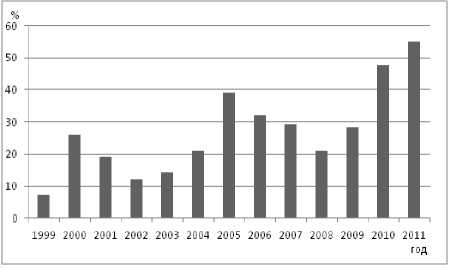

Результаты и обсуждения . Данные, полученные в результате проведения с 1999 г. фитооценки селекционного материала, свидетельствуют о ежегодном поражении растений подсолнечника различными видами бактерий. Распространенность бактериальных заболеваний колебалась в среднем от 6,0 до 55,8 % (рис. 1).

Рисунок 1 – Поражение растений подсолнечника бактериозами

Отмечали следующие типы болезней: пятнистости (хлорозы и некрозы), увядание, гнили, деформации (разрастание тканей). Преобладающее положение занимали пятнистости (60-80 %).

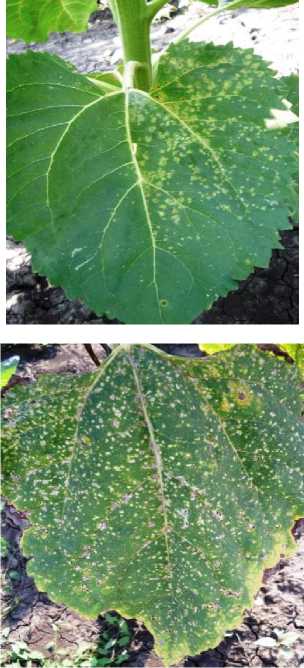

В 2004-2005 гг. при обследовании посевов подсолнечника зафиксировали появление бактериального заболевания с признаками поражения, характерными для представителей рода Xanthomonas. Патогены поражают все органы подсолнечника во всех фазах роста растений (рис. 2-3).

Характерным признаком заболевания является растрескивание, изъязвление и загнивание стеблей. На листьях с краев образуются бурые некротические пятна, часто окруженные хлоротическим ореолом.

c

Рисунок 3 – Xanthomonas arboricola (Smith) (Vauterin et al. 1995) на стеблях: а) язвы; б) черные полосы; в) ребристость

Рисунок 2 – Симптомы проявления Xanthomonas arboricola (Smith) Vauterin et al. 1995 на листьях и корзинках подсолнечника

а

На стеблях и черешках появляются черные полосы, язвы. Стебель пораженных растений становится ребристым и твердым, растрескивается в продольном направлении. Из язв выделяется бактериальный экссудат. Сосуды растений имеют бурый цвет, при надавливании из них вытекает серо-белая слизистая масса.

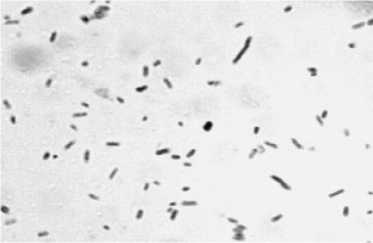

Микроскопический анализ подтвердил наличие бактерий в сосудах. Это грамотри-цательные подвижные палочки, размером 0,2-0,8 × 0,7-1,8. На питательных средах с углеводами выделенные изоляты образовывали светло-желтые слизистые колонии с прозрачными ровными краями (рис. 4).

б

Рисунок 4 – Колонии Xanthomonas arboricola на картофельном агаре

В процессе проведения фитооценки на листьях подсолнечника наблюдали симптомы проявления бурой угловатой пятнистости ( Pseudomonas syringae pv .

Heli-anthi ) и мелкой некротической пятнистости ( Pseudomonas syringae pv . mellea (Johnson, 1923) Young, Dye & Wilkie, 1978). Возбудители – бактерии из рода Pseudomonas (рис. 5).

В питомниках распространенность больных растений с симптомами бурой угловатой пятнистости листьев в 2008 и 2010 гг. достигала 5-10 %. В остальные годы не превышала 1-3 %, а в 2002-2003 гг. не зафиксирована.

Первые симптомы бурой угловатой пятнистости появляются на инфицированных листьях в виде мелких коричневых пятен (около 2 мм в диаметре), окруженных хло-ратическим гало. Со временем пятна увеличиваются, приобретают неправильную форму, объединяются и истончаются. Иногда некротизированная ткань крошится и выпадает. Листья деформируются и высыхают. Бактериальный экссудат на них возникает редко. На пораженных черешках образуются некротические растрескивающиеся полосы, которые при влажной погоде покрываются каплями экссудата янтарного цвета. По мере созревания увеличивается количество пораженных листьев. На стеблях пятна маслянистые, сначала светло-коричневые по цвету и водянистые, затем становятся темнокоричневыми и сухими. Пятна разрастаются и образуют широкий некротический ореол. Растения обычно не погибают.

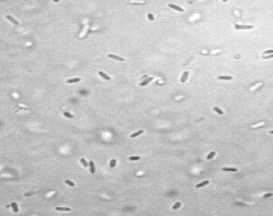

На МПА изоляты патогена образовывали небольшие полупрозрачные колонии сероватобелые, округлые, края ровные (рис. 6). Бактерии – подвижные, грамотрицательные, прямые или слегка изогнутые, мелкие, одиночные палочки размером 1,0-1,4 × 1,6-2,2 мкм.

Рисунок 5 – Симптомы проявления бурой угловатой пятнистости листьев ( Pseudomonas syringae pv . helianthi )

Рисунок 6 – Колонии Pseudomonas syringae pv . helianthi

Ежегодно отмечали поражение растений подсолнечника видом Pseudomonas syringae pv . mellea (Johnson, 1923) Young, Dye & Wilkie, 1978, вызывающим мелкую некротическую пятнистость листьев. В отдельные года распространенность достигала 60 %. В фазе цветения на нижних листьях появляются небольшие маслянистые пятна диаметром до 1 мм. Центр пятна со временем светлеет, крошится и выпадает. Лист имеет продырявленный, изорванный вид (рис. 7).

Рисунок 7 – Симптомы проявления Pseudomonas syringae pv . mellea

При сильном поражении со временем становится серым и отмирает. Бактериальный экссудат на них возникает редко. Заболевание менее вредоносно.

Рисунок 8 – Симптомы проявления Ralstonia solanacearum

Изоляты, выделенные из пораженных Pseudomonas syringae pv . mellea пятен, образовывали на картофельном агаре желтоватые, круглые, блестящие колонии. Бактерии – грамотрицательные подвижные палочки (0,5-0,7 × 1,0-2,4 мкм), образующие слизистую капсулу.

В 2008 и 2011 гг. были обнаружены растения подсолнечника с симптомами бактериального увядания. Возбудитель – Ralstonia solanacearum (Smith, 1896) Yabuuchi et al., 1996 (устаревшее название – Pseudomonas solanacearu m) [4; 32].

Патоген является типичным почвенным обитателем и поражает сосудистую систему растения. На листьях болезнь проявляется в виде маслянистых, неправильной формы, окаймленных жилками пятен, которые постепенно увеличиваются в размере и захватывают всю поверхность. Лист буреет, засыхает, повисает, но не опадает. Маслянистые пятна появляются и на черешках, они разрастаются и растрескиваются вдоль черешка. На пораженной ткани выделяется экссудат бактерий янтарно-желтого цвета, который затвердевает в виде корочек в сухую погоду. На стеблях заболевание проявляется в виде продолговатых серо-бурых полос и штрихов. Сердцевинная паренхима буреет, разрушается и превращается в слизистую массу. Стебель растрескивается и переламывается.

Из пораженной ткани выделяли подвижные, неспороносные палочки (0,5-0,6 × 1,2-1,5 мкм). В соответствии с проведенным тестом Грегерсона – грамотрицатель-ные (при взаимодействии с раствором КОН за петлей тянутся слизистые нити). На картофельном aгape колонии серо-белые, округлые, блестящие, гладкие, с ровными краями. В молодом возрасте более прозрачные слизистые, потом постепенно темнеющие из-за образования коричневого пигмента.

Бактериальная гниль стеблей и корзинок отмечается очагами. Характер проявления зависит от условий года, места заражения и фазы развития растения. Заражение происходит через раневые повреждения при высокой влажности и температуре 25-30 оС. При поражении подсолнечника в фазе 3-4 настоящих листьев появляется характерный признак болезни – коленообразная изогнутость и перекрученность стебля. Верхние листья деформируются. Корзинки обычно неполноценные и часто не цветут. Иногда представляют собой деформированные серобурые наплывы. У пораженных растений стелющийся, перекрученный, ребристый стебель, междоузлия укороченны (рис. 9).

а

б

в

Рисунок 9 – Симптомы Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum при раннем заражении: а) серо-бурые наплывы;

б) стелющийся, перекрученный, ребристый стебель; в) недоразвитая корзинка

При поражении подсолнечника в более поздние стадии развития симптоматика заболевания бывает разной (рис. 10). В одних случаях стебель на расстоянии 6-7 см от корзинки медленно ссыхается и чернеет. Верхняя часть стебля изгибается и перекручивается, средняя часть также приобретает коленообразный изгиб. Корзинка засыхает и повисает на еще зеленом растении. У отдельных растений в местах прикрепления черешков из сердцевины стебля при повышенной влажности может вытекать серовато-бурая пенистая жидкость, которая в дальнейшем затвердевает в виде наплывов.

Рисунок 10 – Симптомы поражения Pectobacterium carotovorum subsp . carotovorum

Сосуды, по которым распространяется возбудитель заболевания, буреют и чернеют. В других случаях в фазе цветения сердцевина стебля, начиная с корня, постепенно ссыхается, превращается в тонкую темную пленку. Стебли приобретают плоскую граненую форму, бурого или черного цвета. К концу цветения стебель становится по всей длине полым и надламывается на высоте 10-15 см (в месте 34-го междоузлия). При влажной погоде наблюдается вытекание бактериального экссудата. Болезнь проявляется на черешках листьев, стеблях и корзинках в виде водянистых пятен оливкого цвета. Симптомы бактериальной гнили, особенно пу-стостебельность и почернение стебля, очень похожи на поражение подсолнечника Phoma macdonaldi Boerema. Возбудитель – грамотрицательные подвижные прямые одиночные, в парах или коротких цепочках палочки размером 1-3 мкм длиной и 0,5-1 мкм в диаметре (рис. 11).

Рисунок 11 – Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum

Колонии на картофельном агаре – мелкие, однородные, округлые, иногда амебовидные, гладкие, прозрачные, неокрашенные или светло-желтые.

В 2006 г. при обследовании посевов были обнаружены единичные растения с симптомами типичными для бактериального рака корней подсолнечника. В последующие годы (2007-2011 гг.) распространенность болезни колебалась от 2,7 до 16,0 % в 2008 г.

Разрастание тканей корней и корневой шейки у растений подсолнечника вызывает бактерия Rhizobium radiobacter (устаревшее – Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend, 1907) Conn, 1942). При поражении сначала образуются светлые, мягкие наросты, затем они темнеют и твердеют. Наблюдается недоразвитость и отмирание боковых корешков. Центральный корень утолщается и деформируется. На поперечном срезе корня наблюдается побурение ткани, ее отмирание, опробковение и разрывы которые увеличиваются к центру (рис. 12).

Рисунок 12 – Симптомы проявления Rhizobium radiobacter на подсолнечнике

У сильно пораженных фитопатогеном растений отмечается отставание в росте, сближенность междоузлий, ребристость стебля.

Морфология клеток и колоний аналогична описанной для рода Rhizobium. Клетки Rhizobium radiobacter представляют собой прямые или слегка изогнутые подвижные палочки размером 0,6-1,0 × 1,5-3,0 мкм. Грамотрицательные. Не образуют спор. На картофельном агаре колонии выпуклые, округлые, полупрозрачные, слизистые, от непигментирован-ных до светло-бежевых.

Выводы. В последние годы отмечается значительное увеличение поражения растений подсолнечника различными видами бактерий. За период с 1999 по 2011 гг. распространенность бактериальных заболе- ваний выросла почти в 9 раз. Симптомы проявления и типы болезней, которые вызывают бактерии самые разные: пятнистости, гнили, увядания, опухоли. Зафиксировано появления неспецифических бактериальных патогенов Xanthomonas arboricola (Smith) (Vauterin et al., 1995), Rhizobium radiobacter (Beijerinck и Ван Delden, 1902; Young, 2001).