Бактериобентос оз. Асликуль в 2010, 2012 гг. (Республика Башкортостан)

Автор: Шерышева Наталья Григорьевна, Ракитина Татьяна Анатольевна, Поветкина Лариса Петровна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 5-5 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты первых микробиологических исследований донных отложений в различных биотопах оз. Асликуль - пелагиали, литорали и зарослях макрофитов (фитали). Исследована структурная организация бактериобентосных сообществ в четырех типах илов, выявленных в экосистеме водоема: песках, серых, алевритовых и макрофитных илах. Общая численность бактерий изменялась в пределах от 1,16 до 4,93 × 10 9 кл/мл влажного грунта, биомассы - от 79,0 до 757,3 мкг/мл. Количественное развитие бактериобентоса определяется размерными характеристиками механического состава и типом грунтов, характером биотопов. Происходит перестройка морфологической и размерной структуры бактериобентосных популяций в биотопах при смене типов илов.

Бактериобентос, структура, пелагиаль, литораль, фиталь, типы донных отложений, озеро асликуль

Короткий адрес: https://sciup.org/148203459

IDR: 148203459 | УДК: 579.68:574.5

Текст научной статьи Бактериобентос оз. Асликуль в 2010, 2012 гг. (Республика Башкортостан)

Б актерии, обитающие в донных отложениях водных экосистем, представляют самую многочисленную группу гидробионтов. В функционировании водоемов они играют важную роль в процессах минерализации органического вещества и биогеохимического круговорота веществ. Химические компоненты, аккумулируемые грунтами, трансформируются благодаря жизнедеятельности микроорганизмов. Видовая структура бактериобентоса формируется в зависимости от локальных условий и определяется факторами среды, ведущими из которых являются окислительно-восстановительный потенциал, обеспеченность органическим веществом и его качественный состав, активная реакция среды, биогенные элементы [6].

Асликуль – самое крупное озеро Башкортостана, расположенное в юго-западной части Республики, гидрологический памятник регионального значения [10]. Площадь водоема – 2350 га, длина – 7,1 км, средняя ширина – 3,3 км, средняя глубина – 5,1 м. Озеро бессточное, образовалось на месте карстового провала. Береговая линия слабо изрезана, без заливов и бухт, длиной 20 км. Вода в оз. прозрачная, солоноватая сульфатно-гидрокарбонатная кальций-магниевая с суммарной минерализацией 1,74 г/л. Памятник имеет научное, природоохранное, хозяйственное, эстетическое и рекреационное значение. Впервые нами в 2010 г. проводились исследования таксоно-

мического состава микроорганизмов в пелагических и литоральных грунтах оз. [14]. С помощью метода газовой хромато-масс-спектрометрии получен состав таксонов родового/видового ранга бактерий численностью более 104 кл/мл грунта. Однако, остались не изученными количественные характеристики, особенности функционирования и структуры бактериобентосного сообщества, обитающего в уникальной экосистеме водоема.

Цель настоящей работы – оценить уровень количественного развития бактериобентоса на разных биотопах оз. Асликуль, дать общую характеристику его размерной и морфологической структуры в зависимости от типов грунтов, определить абиотические факторы, оказывающие влияние на структуру и распределение бактериобентоса в этом водоеме.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалы для написания статьи получены во время комплексных экспедиций Института экологии Волжского бассейна РАН, проведенные на оз. Асликуль в 2010 и в 2012 гг. Пробы отбирали в разные сезоны: в июне и сентябре 2010 г. и в мае, июле, сентябре 2012 г.

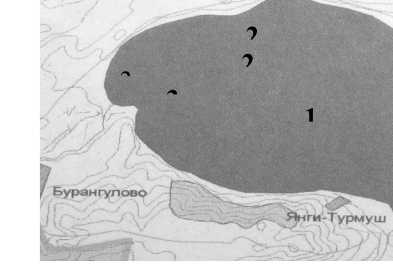

Станции отбора проб были расположены в центральной глубоководной части, литоральной зоне и в зарослях высшей водной растительности (фиталь) северо-западного и западного побережий водоема (рис. 1).

Пробы донных отложений отбирались с поверхностных горизонтов (0-5 см) лотом (объем захвата 100 см3). Активную реакцию среды (рН), окислительно-восстановительный потенциал (Eh) и температуру в осадках измеряли рН-метром и ртутным термометром непосредственно при отборе проб. В лабораторных условиях определяли влажность грунта (W, %) [1] и гранулометриче- ский состав [2, 9]. Для характеристики донных отложений озера нами использована классификация М.В. Кленовой [1960], основой которой является процентное содержание пелитовых частиц размером < 0,01 мм [7]. Для выявления влияния отдельных параметров среды обитания на характеристики бактериобентоса определяли по общепринятым методикам: потери веса при прокаливании [1], содержание растворенного органического вещества [4], общего и минерального фосфора [12], общего и двухвалентного железа [15], карбонатов (Ск = СО2 + НСО3- + СО32-) и сероводорода (H2S) [11], гумусового вещества [8], размер тонкодисперсных частиц (< 0,01 - 0,1 мм).

Рис. 1. Схема станций отбора проб при исследовании донных отложений оз. Асликуль в 2010, 2012 гг.: 1 - пелагиаль, 2 - переходная зона открытой литорали, прилегающая к границе распространения макрофитов, 2А - заросли тростника обыкновенного ( Phragmites australis (Cav.); 3 - открытая литораль в районе родников; ЗА - заросли рогоза узколистного ( Typha angustifolia L.). В 2010 г. были отобраны пробы на станциях 1 и 2, в 2012 г. - на станциях 2, 2А, 3 и ЗА.

Янги-Турмуш

Определение общей численности, биомассы, размерной и морфологической структуры бактериобентоса определяли эпифлуоресцентным методом с использованием флуоресцеинизотиоци-oната - FITC [3]. Пробы грунта фиксировали 25%-ным раствором глутарового альдегида до конечной концентрации 2,5%. Фиксированную пробу ила суспензировали на шейкере в 0,01 М растворе пирофосфата натрия. Аликвоту суспензии из разведения 1000-2000 фильтровали через мембранные нитроцеллюлозные фильтры (Влади-сарт) или ядерные (производства г. Дубна), предварительно окрашенные судановым черным, с диаметром пор 0,2 мкм. Для учета общей численности на фильтре просчитывали не менее 500 бактериальных клеток в пробе (как правило, 1500 клеток). Для определения размерной структуры, общей биомассы и среднего объема клеток измеряли линейные размеры 150-300 клеток. Объемы клеток организмов определяли по формулам объ-ема геометрических фигур. Учитывали морфоло- гические группы бактерий: кокки, коккобациллы, палочки, нити.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Донные отложения . Исследованные биотопы оз. Асликуль представлены разными типами донных отложений (табл. 1). Пелагические осадки глубоководной центральной части водоема (ст. 1) обладают рядом характерных черт. Здесь залегают восстановленные однородные тонкие мелкоалевритовые илы кремового цвета. Основная масса отложений (более 80% механического состава) представлена алевритовыми частицами (размер частиц 0,01-0,1 мм). Глинистая фракция (размер частиц < 0,01 мм) составляет в среднем 14%. Специфической особенностью пелагических илов оз. является щелочная реакция среды.

На северо-западном побережье в переходной зоне от зарослей тростинка к открытой литорали (ст. 2) развиваются мягкие темно-серые песчанисто-алевритово-пелитовые илы, с желеобразными включениями оливкового цвета и створками дрейсен. В прибрежье на формирование грунта значительное влияние оказывает высшая водная растительность, создающая благоприятные условия для развития разнообразных гидробионтов. Благодаря этому осадки переходной зоны обогащены детритом растительного и животного происхождения, поступающими из зарослей макрофитов. Так, при микроскопическом исследовании в илах были обнаружены многочисленные остатки полуразложившейся растительности, фрагменты фитопланктона, зоопланктона, бентосных беспозвоночных. Глинистая фракция в серых илах составляла 15%, алевритовая - более 50%. Содержание песчанистой фракции 0,1-1 мм не превышало 14% механического состава грунта, достигая в сентябре 25%. В летние месяцы в илах регистрировался резкий запах сероводорода, свидетельствующий об интенсивном развитии анаэробной микрофлоры. Окислительновосстановительные условия в грунтах изменялись от анаэробных в весенне-летние месяцы до окислительных осенью.

В зоне фитали (зарослях рогоза и тростника -ст. 2А и 3А) развиваются макрофитные илы, состоящие в основном из корневищ растений, алеврита, песка и ила черного цвета. Илы обогащены тонким и грубым растительным детритом. Частицы размером > 0,1 мм составляют 15,1% в структуре ила. В грунтах западного сектора в виду небольших глубин создаются окислительные условия.

Донные отложения открытой литорали западного побережья (ст. 3) представлены серым песком с ракушей и мелкой галькой. Песчанистая фракция > 0,1-1 мм составляет более 85% меха- нического состава, глинистые частицы < 0,01 мм – 3,8%. В водоеме песчанистые осадки обладают минимальной влажностью.

Общие количественные показатели бактериобентоса. По средним показателям наибольшие значения общей численности и биомассы бактериобентоса обнаружены в серых илах переходной зоны северо-западного побережья (табл. 2). Для бактериальной популяции этого биотопа также характерны максимальные средние объемы клеток. Наименьшие значения количественных показателей развития донных бактерий характерны для песков открытой литорали западного берега.

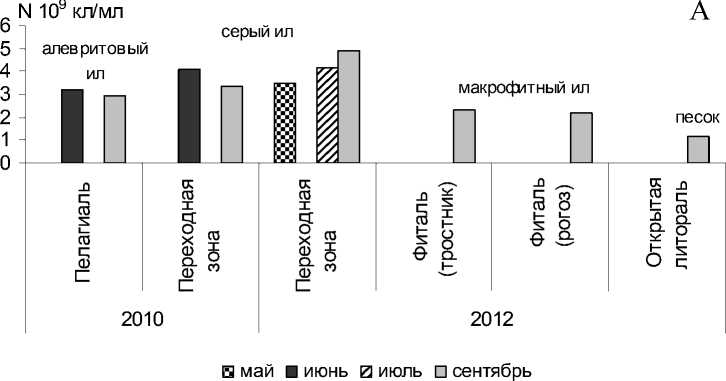

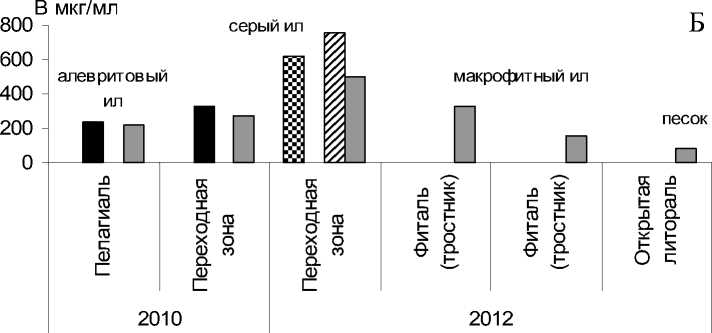

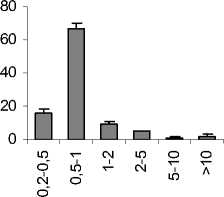

За период исследования общая численность бактерий (ОЧБ) в отдельных пробах донных отложений на исследованных биотопах изменялась от 1,16 до 4,93 × 109 кл/мл влажного грунта, биомассы – от 79,0 до 757,3 мкг/мл (рис. 2).

Таблица 1. Физико-химические показатели донных отложений оз. Асликуль в 2010, 2012 гг.

Биотоп, станция Тип отложений Месяц Н, м Т, °С рН Eh W, %

2010 год

|

Пелагиаль, ст. 1 |

Алевритовый ил кремового цвета |

VI |

6,5 |

18,9 |

8,6 |

-70 |

66 |

|

IX |

6,5 |

14,5 |

8,5 |

-30 |

51 |

||

|

Переходная зона, |

Серый ил |

VI |

2,7 |

20,5 |

7,9 |

-40 |

59 |

|

ст. 2 |

IX |

2,7 |

17,0 |

7,9 |

-50 |

65 |

2012 год

|

Переходная зона, ст. 2 |

Серый ил |

V |

2,5 |

15 |

7,5 |

-110 |

57 |

|

Серый ил |

VII |

2,0 |

24,0 |

7,3 |

-160 |

45 |

|

|

Серый ил |

IX |

2,1 |

13,8 |

7,25 |

80 |

61 |

|

|

Фиталь (тростник), ст. 2А |

Макрофитный ил |

IX |

1,2 |

13,5 |

7,7 |

150 |

32 |

|

Фиталь (рогоз), ст. 3А |

Макрофитный ил |

IX |

1,1 |

13,2 |

7,72 |

50 |

31 |

|

Открытая Литораль, ст. 3 |

Песок с галькой и ракушей |

IX |

1,6 |

12 |

7,6 |

70 |

29 |

Таблица 2. Средние величины (± доверительный интервал) общей численности (N), биомассы (В) и среднего объема клетки (V) бактериобентоса в биотопах озера в 2010, 2012 гг.

|

Биотоп |

Тип грунта |

< 0,1 мм, %* |

N, 109 кл/мл |

В, мкг/мл |

V, мкм3 |

|

Пелагиаль |

Алевритовый ил |

95,7 |

3,04 ± 0,28 |

223,14 ± 18,12 |

0,076 ± 0,006 |

|

Переходная зона |

Серый ил |

72,3 |

4,02 ± 0,55 |

496,52 ± 175,53 |

0,124 ± 0,044 |

|

Фиталь |

Макрофитный ил |

15,1 |

2,23 ± 0,13 |

239,73 ± 169,61 |

0,106 ± 0,070 |

|

Открытая литораль |

Песок |

3,8 |

1,16 |

78,99 |

0,068 |

|

Все озеро |

3,16 ± 0,69 |

348,73 ± 132,74 |

0,105 ± 0,03 |

Примечание: * - алевритово-пелитовые фракции механического состава грунтов размером менее 0,1 мм

Максимальные значения ОЧБ и биомассы были зарегистрированы в серых илах (переходная зона) в июле и сентябре 2012 г. В генезисе илов переходной зоны принимает участие растительный и животный материал, поэтому осадки обогащены углеводами и протеинами [5]. Следовательно, высокие уровни количественных показателей бактериобентосной популяции в серых илах обусловлены, очевидно, ее активным участием в процессах трансформации органического вещества.

Количественные показатели бактериобентоса в алевритовых (пелагиаль) и макрофитных илах (фиталь) занимали промежуточное положение между серыми илами (переходная зона) и песчанистыми осадками (открытая литораль). Численность бактерий на данных биотопах составляла соответственно 2,16 и 3,19 × 109 кл/мл, биомасса – 153,2 и 326,3 мкг/мл.

В переходной зоне происходило увеличение в 2012 г. по сравнению с 2010 г. численности и биомассы в среднем от 3,74 до 4,2 × 109 кл/мл и от 301,5 до 626,6 мкг/мл соотвественно. На примере данного биотопа получено представление о сезонной динамике количественных показателей бактериальной популяции в течение весеннеосеннего периода. Так, регистрировался рост численности бактериобентоса от мая к сентябрю, который сопровождался увеличением биомассы в мае-июне и ее снижением в сентябре. Снижение биомассы сопровождалось уменьшением размеров бактериальных клеток. Численность популяций и роль вида в структуре сообщества определяется конкретной экологической ситуацией, в том числе и трофическим статусом [13]. В экосистеме оз. Асликуль увеличение численности бактериобентоса в серых илах переходной зоны с 3 × 109 кл/мл в сентябре 2010 г. до 5 × 109 кл/мл соответствующего месяца 2012 г. может указывать на повышение уровня трофии прибрежных территорий водоема.

и май ■ июнь и июль □ сентябрь

Рис. 2. Распределение общей численности (А) и биомассы (Б) бактериобентоса на разных биотопах оз. Ас-ликуль в 2010, 2012 гг.

Таблица 3. Морфологическая структура бактериобентоса в оз. Асликуль в 2010, 2012 гг.

|

Биотопы |

Месяцы |

Численность, % ОЧБ |

|||

|

кокки |

коккобациллы |

палочки |

нити |

||

|

Пелагиаль |

VI |

41,9 |

21,7 |

32,7 |

3,7 |

|

Пелагиаль |

IX |

40,1 |

22,8 |

35,2 |

1,9 |

|

Переходная зона |

VI |

27,7 |

32,9 |

37,5 |

1,9 |

|

Переходная зона |

IX |

31,0 |

23,77 |

41,36 |

3,9 |

2012 г

|

Переходная зона |

V |

30,7 |

27,8 |

39,7 |

1,8 |

|

Переходная зона |

VII |

3,8 |

41,0 |

53,9 |

1,3 |

|

Переходная зона |

IX |

12,86 |

37,62 |

48,10 |

1,43 |

|

Фиталь (северо-западный берег) |

IX |

2,9 |

36,4 |

59,7 |

1,0 |

|

Фиталь (западный берег) |

IX |

3,1 |

33,5 |

63,3 |

0,1 |

|

Открытая литораль (западный берег) |

IX |

5,1 |

48,9 |

46,0 |

0,0 |

Морфологическая структура. В бактериобен-тосном сообществе присутствовали клетки различных форм: кокки, овоидные клетки (коккоба-циллы), прямые, слабоизогнутые палочки, клетки неправильной формы, клетки стебельковых форм, нитевидные клетки. Также были обнаружены многоклеточные нити в чехлах, скопления клеток различных форм, колониальные образования. В исследованных биотопах выявлены изменения сезонного характера в соотношении клеточных форм в зависимости от типа донных отложений (табл. 3). Так, пелагические илы в мае и сентябре характеризуются относительным постоянством морфологической структуры, что, по-видимому, объясняется более стабильными условиями среды. В серых илах переходной зоны в условиях небольших глубин морфологическая структура отличается наибольшей динамичностью. Так, в период с мая по сентябрь 2012 г. в серых илах вклад кокков в общую численность варьировал от 3,8% до 31%. Также, существенно изменялось соотношение коккобацилл и палочковых форм.

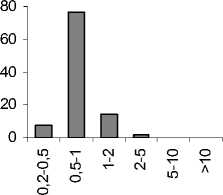

В целом для озера отмечены определенные особенности функционирования морфологической структуры в зависимости от типа грунтов (рис. 3). Пелагические илы отличаются преобладанием кокков, их вклад в общую численность максимален и составляет в среднем 41%. При этом, соотношение коккобацилл и палочек находится примерно в равных долях. Также в пелагических илах, по сравнению с другими, наибольшего развития получили нит клеток закономерно снижае ческих алевритовых илах до Не были обнаружены нит песчанистых грунтах откры ного побережья.

В серых, богатых питательными веществами илах, доля кокков, коккобацилл и палочек распределяется почти равнозначно за небольшим превосходством палочек и составляет соответственно 21,2%, 32,6% и 44,1% в общей численности бактерий. Существенно отличается морфологическая конфигурация бактериобентоса в макрофит-ных илах и песках. В макрофитных илах резко доминируют палочки, доля которых в среднем составила 61,5%. Их устойчивое преобладание происходило на фоне угнетения развития кокковых и нитевидных клеток. В песках более динамичные условия среды, по-видимому, привели к вытеснению из сообщества нитевидных клеток и уменьшению доли кокков до 5,1%. Более устойчивыми формами в песках становятся коккоба-циллы и палочки. Эти формы в равной степени доминируют в данном биотопе и составляют соответственно 48,9% и 46,0% общей численности бактериобентосной популяции.

Серый ил

Песок

72,3% < 0,1 мм

3,8% < 0,1 мм

Алевритовый ил

95,% < 0,1 мм

34,0

22,3

Макрофитный ил

15,1% <0,1 мм

палочки нити

46,0

кокки коккобациллы

Рис. 3. Вклад морфологических групп бактериобентоса (%) в общую численность в зависимости от содержания алевритово-пелитовых фракций (размер частиц < 0, 1 мм) в разных типах донных отложений в оз. Асликуль в 2010 г. и в 2012 г. по усредненным данным

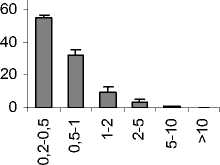

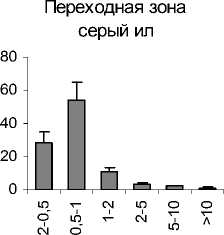

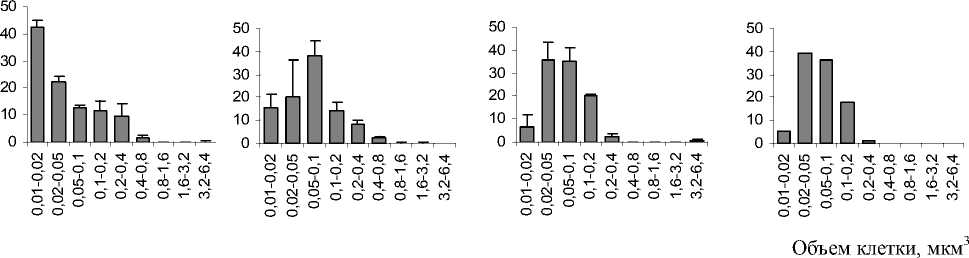

Размерная и объемная структура . Существенный вклад в численность бактериальной популяции вносят клетки двух размерных классов: 0,20,5 и 0,5-1,0 мкм (рис. 4А). Причем, в пелагических илах в размерной структуре преобладают мелкие клетки 0,2-0,5 мкм, достигая 56% численности бактериальной популяции.

С переходом в серые и макрофитные литоральные илы доминировали клетки размером 0,5-1мкм. Их доля в общей численности составляла 32-77%. В песчанистых осадках абсолютный максимум принадлежал размерному классу 0,5-1,0 мкм. В переходной зоне в бактериобентосе были обнаружены нитевидные клетки, длина которых достигала 94 мкм. Анализ размерного состава бактериобентоса водоема выявил, что минимальные и максимальные размеры донных бактерий различаются на 2-4 порядка.

Средний объем клеток менялся в биотопах в результате изменения соотношения морфологических групп. Особенностью объемной структуры в пелагических илах является преобладание по численности мелких кокков и палочек объемом 0,01-0,05 мкм3. В целом происходит равномерное уменьшение вклада по численности от мелких размерных классов клеток к более крупным (рис. 4Б). В переходной зоне, фитали и открытой литорали основной вклад в численность вносили клетки трех классов со средним объемом клеток в классах от 0,02 до 0,20 мкм3.

Влияние факторов среды. Количественное распределение бактериобентоса в донных отложениях зависит от комплекса природных факторов. Показано, что ведущим экологическим фактором обилия бактериобентоса является их обеспеченность органическим веществом, а в целом -трофический статус водоема [6]. Нами был проведен корреляционный анализ количественных показателей бактерий с отдельными факторами среды. Получены достоверные положительные корреляции численности бактерий с общим фосфором (R= +0,76 при p < 0,05) и минеральным фосфором (R= +0,78 при p < 0,05); биомассы - с общим железом (R= +0,95 при p < 0,05). Также выявлены положительные корреляции среднего объема клеток с растворимым органическим веществом (R= +0,83 при p < 0,05), минеральным фосфором (R= +0,97 при p < 0,05) и с карбонатами (R= +0,83 при p < 0,05).

Численность, % ОЧБ Численность, % ОЧБ

А Пелагиаль алевритовый ил

Б

Фиталь макрофитный ил

Открытая литораль песок

Длина клетки, мкм

Пелагиаль алевритовый ил

Переходная зона

Фиталь серый ил макрофитный ил

Открытая литораль песок

Рис. 4. Гистограммы средних значений размерной (А) биотопах оз. Асликуль в 2010, 2012 гг.

и объемной (Б) структуры бактериобентоса на разных

Существенное влияние на морфологическую структуру бактериобентоса оказывает тип ила, а именно содержание в нем тонкодисперсных фракций. Получены высокие положительные корреляции процентного содержания в численности кокков (R= +0,96 при p < 0,05) и нитевидных клеток (R= +0,83 при p < 0,05) с частицами размером < 0,01-0,1 мм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты микробиологических исследований оз. Асликуль, проведенных в 2010 г. и 2012 г., позволили определить некоторые закономерности развития бактериобентоса в водоеме. Структура бактериобентосного сообщества определяется характером биотопа, в котором ведущими факторами выступают тип донных отложений и качественный состав органического вещества. Численность и биомасса бактериального населения зависит от размерных характеристик грунта и увеличивается от минимальных значений (1,16 × 109 кл/мл и 79,0 мкг/мл) в песках открытой литорали до максимальных (4,93 × 109 кл/мл и 757,3 мкг/мл) в серых илах переходной зоны.

Изменение условий обитания в разных биотопах озера приводит к перестройке морфологической структуры бактериобентоса. Основным компонентом бактериальных сообществ пелагических илов являются кокки, в прибрежных популяциях переходной зоны и фитали – палочки. В песках абсолютно доминируют коккобациллы и палочки. Выявлена закономерность снижения доли нитевидных клеток в общей численности бактериобентоса от алевритовых илов к серым илам и до их исчезновения в песчанистых осадках, обусловленная уменьшением содержания в илах тонкодисперсных фракций. Показано существенное влияние на организацию морфологической структуры бактериобентоса частиц алевритово-пелитового класса механического состава грунтов. Отмечена особенность пелагического бактериобентоса: соотношение его морфологических групп более устойчиво во времени и менее подвержено сезонным колебаниям по сравнению с донными бактериальными популяциями литорали и фитали.

В размерной структуре показано, что в пелагическом сообществе преобладают средние величины объемов бактериальных клеток, находящих- ся в пределах 0,01-0,05 мкм3. В серых, макрофит-ных илах и песках средние объемы в большинстве находятся в пределах 0,02-0,20 мкм3. Выявлено закономерное уменьшение вклада по численности от мелких размерных классов клеток к более крупным в алевритовых илах пелагического сектора озера.

Таким образом, в ряду морфотипов грунтов (алевритовый ил – серый ил – макрофиный ил – песок) оз. Асликуль выявлено закономерное изменение количественных характеристик, морфологической и размерной структуры бактериобентоса, что в большей степени обусловлено механическим составом осадков и органическим веществом.

Список литературы Бактериобентос оз. Асликуль в 2010, 2012 гг. (Республика Башкортостан)

- Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. Москва: Изд-во Московского университета, 1970. 487 с.

- Буторин Н.В., Зиминова Н.А., Курдин В.П. Донные отложения верхневолжских водохранилищ. Л.: Изд-во «Наука», 1975. 159 с.

- Гальченко В.Ф. Метанотрофные бактерии. М.: ГЕОС, 2001. 500 с.

- Гигиняк Ю.Г. Калорийность водных беспозвоночных животных: В кн.: Основы изучения водных экосистем. Л.: Наука, 1973. С. 18-37.

- Драбкова В.Г. Зональные изменения интенсивности микробиологических процессов в озерах. Л.: Наука, 1981. 212 с.

- Дзюбан А.Н. Деструкция органического вещества и цикла метана в донных отложениях внутренних водоемов: Ярославль: Принтхаус, 2010. 192 с.

- Зайков Б.Д. Очерки по озероведению. Ленинград: Гидрометеорологическое изд-во, 1960. 240 с.

- Колешко О.И. Экология микроорганизмов почвы: Лабораторный практикум. Минск: Высш. шк., 1981. 176 с.

- Кузяхметов Г.Г., Мифтахова А.М., Киреева Н.А., Новоселова Е.И. Практикум по почвоведению//Учебное пособие. Уфа: РИО БашГУ, 2004. 120 с.

- Реестр особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан. Уфа: Гилем, 2010. 414 с.

- Романенко В.И., Рыбакова И.В., Соколова Е.А., Лайош Вереш. Вариант диффузионного метода определения свободной углекислоты, карбонатов, сульфидов в воде и донных отложениях в закрытом сосуде//Гидробиол. журн., 1990. Т. 26. № 5. С. 64-69.

- Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши/Под ред. А.Д. Семенова. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 541 с.

- Селифанова Ж.П. Гетеротрофные бактерии, зоофлагелляты и инфузории прибрежных вод северо-восточного шельфа Черного моря//Биология внутренних вод, 2014. № 3. С. 45-53.

- Шерышева Н.Г., Ракитина Т.А., Поветкина Л.П. Экологические особенности таксономического состава бактериобентоса озера Асликуль (Башкортостан)//Изв. Самар. НЦ РАН, 2014. Т. 16. № 5. С. 239-243.

- Lovley, D.R., Phillips, E.J.P. Organic matter mineralization with reduction of ferric iron in anaerobic sediments//Appl. Environ. Microbiol., 1986. V. 51. P. 683-689.