Бактериобентос сапропеля сероводородного озера Шунгалдан (национальный парк «Марий Чодра», Республика Марий Эл)

Автор: Шерышева Н.Г.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Гидробиология - биологические науки

Статья в выпуске: 5 т.25, 2023 года.

Бесплатный доступ

Представлены первые результаты исследования бактериального сообщества в сапропелевых отложениях сероводородного озера Шунгалдан. Определена количественная и размерно-морфологическая структура, установлен таксономический состав бактериобентоса. Общая численность бактерий составила 11,41×109 кл/мл ила, биомасса - 1,15 мкг/мл ила. Особенностью размерно-морфологической структуры является существенное преобладание бактерий линейных размеров 1,0-2,0 мкм (85% от общей численности) и доминирование палочковых форм клеток (83%). В составе бактериобентосного сообщества выявлен 31 таксон, включающий класс Cyanobacteria, семейство Enterobacteriaceae, 20 таксонов родового и 9 таксонов видового рангов. Основу сообщества составляют бактерии, осуществляющие круговорот серы, и микроорганизмы с бродильным типом метаболизма. Доминантными являются сульфатредукторы рр. Desulfobacterium, Desulfotomaculum, маслянокислые бактерии рр. Clostridium, Butyrivibrio, анаэробный бродильщик-диссипотроф р. Spirochaeta, факультативный анаэроб Aeromonas. Бактерии цикла железа занимают второстепенные позиции. В сапропеле озера одними из основных реализуются стратегии деструкции органического вещества - диссимиляционная сульфатредукция и анаэробное брожение.

Сероводородное озеро, сапропель, бактериобентос, численность, биомасса, размерно-морфологическая структура, таксономический состав

Короткий адрес: https://sciup.org/148327979

IDR: 148327979 | УДК: 556: | DOI: 10.37313/1990-5378-2023-25-5-195-202

Текст научной статьи Бактериобентос сапропеля сероводородного озера Шунгалдан (национальный парк «Марий Чодра», Республика Марий Эл)

Сохранение биологического разнообразия рассматривается как необходимое условие устойчивого развития водных экосистем. Именно благодаря биологическому разнообразию создается структурно-функциональная организация экосистем [1]. Решением одной из проблем сохранения биоразнообразия в водных экосистемах является выявление таксономического состава сообществ микроорганизмов.

Бактериобентос – донное население водоемов, является важным биотическим компонентом, осуществляющим деструктивную функцию и трансформацию вещества в водных экосистемах. Сапропелевые отложения озер в результате жизнедеятельности микроорганизмов обогащаются биологически активными веществами, обладают высокой ферментативной активностью, приобретают фармакологические свойства.

На территории Среднего Поволжья расположены уникальные в гидрологическом, гидрохимическом и бальнеологическом отношении солоноватоводные сульфатные карстовые озера. Этот тип водоемов составляет не более 0,1% от общего числа всех озер региона и является крайне редким и азональным [2]. Особенностью озер является образование сапропелей – тонкоструктурных коллоидальных донных отложений, в состав которых входят комплексы органических и минеральных веществ, образованных в результате отмирания растительных и животных организмов без доступа кислорода [3, 4]. Сапропели обогащены органическим веществом биогенного происхождения, минеральными примесями, биологически активны, могут обладать ценными лечебными свойствами. Микробиологические исследования сапропелей активно проводились на голубых озерах Татарстана. Выявлена биологическая активность сапропеля, установлен значительный бактерицидный эффект сапропелевых препаратов, сравнимый с синтетическими антибиотиками [4]. Дана количественная оценка сульфатредуцирующих бактерий [5]. В 2021 г. на оз. Большое Голубое изучалось бактериобентос-ное сообщество цикла серы: обнаружены эколого-трофические группы бактерий – сапрофиты, олигокарбофилы, пурпурные и бесцветные серобактерии, сульфатредукторы, автотрофные железобактерии и гетеротрофные железо-марганецо-кисляющие бактерии [6]. Однако видовой состав бактериобентоса сапропелевых отложений остается мало изученным.

Среди карстовых сульфатно-солоноватоводных водоемов особого внимания заслуживает озеро Шунгалдан, которое находится на территории Национального природного парка «Марий Чодра» Звенигородского района Республики Марий Эл. Озеро уникально – с редким типом сульфатных вод и высокой минерализаций, имеет статус гипертрофного, относится к сероводородным стратифицированным водоемам: вода в поверхностных слоях принадлежит сульфатному классу кальциевой группы, в придонных слоях – гидрокарбонатному классу [2]. Берега сильно заросли древесной растительностью, водоем труднодоступен для посещения. На дне залегает сапропель черного цвета. Озеро имеет статус памятника природы РМЭ, в 1987 г. взято под охрану.

В 1980-х годах на озере Шунгалдан проводились поисковые грязелечебные работы Гидрологическим управлением Геоминвод [7]. Согласно их сведениям, донные отложения озера представлены светло-бежевыми сапропелями мощностью до 0,5 м, сильно разжижены [7]. По данным 2000 г. на глубине 13 м залегает сапропель черного цвета с сильным запахом сероводорода. Содержание сероводорода на дне достигало 16,2 мг/л [2]. Илы озера Шунгалдан относятся к низкоминерализованным, сульфидным высокозольным сапропелям с минерализацией 1,8 г/л, содержат сероводород, запах которого по 5-ти бальной шкале составляет 5 баллов. Илы озера являются естественно образованными за счет автохтонных источников поступления органического вещества. Из фондовых материалов известны сведения о бальнеологических свойствах донных отложений озера Шунгалдан, при этом отмечается, что они засорены песком и растительными остатками и не перспективны для лечебных целей [7]. Бактериобентос в озере Шунгалдан ранее не изучался.

Цель работы – исследовать количественную, размерно-морфологическую и таксономическую структуру бактериобентосного сообщества в сапропелевых донных отложениях сероводородного озера Шунгалдан.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В августе 2007 г. проводились комплексные исследования озера Шунгалдан, организованные экспедицией Института экологии Волжского бассейна РАН (рис. 1).

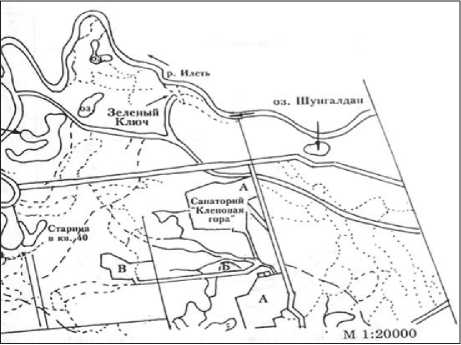

Озеро расположено в провинции Низменного Заволжья, вблизи возвышенности Вятский Увал в среднем течении левобережья р. Илеть, в ~0,8 км восточнее Зеленого Ключа у санатория «Кленовая гора» [2], географические координаты –56.14884 N 48.44185 E [8] (рис. 2).

Озеро Шунгалдан округло-продолговатой формы, старично-карстового происхождения, имеет смешанное питание и сточный тип водного баланса. Длина береговой линии составляет 600 м, максимальная глубина – 13,5 м, длина водного зеркала – 180 м, ширина – 140 м, площадь – 2,0 га. Вода имеет невысокую прозрачность при зеленоватом цвете воды. В придонных слоях озера обнаружена чрезвычайно высокая концентрация сульфидов. На дне отмечен сапропель черного цвета. [2, 8].

Пробы донных отложений отбирали в центральной части водоема с глубины 11 м трубчатым стратометром (длина трубки 40 см), позволяющим сохранять естественную структуру грунта. В момент отбора проб непосредственно в грун-

Рисунок 1 . Сероводородное озеро Шунгалдан в Национальном парке «Марий Чодра» в августе

Рисунок 2 . Схема расположения

2007 г.

оз. Шунгалдан на территории Национального парка «Марий Чодра» РМЭ (по: [2])

товой колонке измеряли температуру ртутным термометром, активную реакцию среды (pH) и редокс-потенциал (Eh) – портативным прибором марки рН-METR № 5123. В лабораторных условиях определяли естественную влажность (W,%) по [9], гранулометрический состав отложений с определением размерных фракций крупнозернистого песка: >1 мм, средне- и мелкозернистого песка – 1-0,1 мм, алеврита – 0,1-0,01 мм и пелита – <0,01 мм [10, 11]. Идентификацию типа донных отложений проводили по содержанию пелитовой фракции в механическом составе ила по классификации М.В. Кленовой [12].

Определение общей численности и биомассы бактерий проводили методом флуоресцентной микроскопии с использованием флуоресцеинизотиоциoната (FITC) [13] по методике, представленной ранее [14]. Подсчет и измерение размеров бактериальных клеток проводили с помощью микроскопа Leica DM5500B при увеличении ×1000 в 20-ти полях зрения. Морфологию бактерий учитывали при соотношении длины и ширины клеток: кокки (<1,2), коккобациллы (1,2-1,8), палочки (1,8-10), нити (>10) [15]. В размерной структуре бактериобентоса определяли размерные классы бактерий (мкм): 0,2-1; 1-2; 2-5; 5-10; >10. Объем клеток вычисляли по геометрическим формулам для объемов шара, эллипсоида и цилиндра. Измерено более 400 клеток.

Для установления таксономической принадлежности бактерий применяли высокочувствительный метод масс-спектрометрии микробных маркеров (МСММ) с использованием базы данных [16, 17]. Метод позволяет определить рода и виды бактерий численностью более 103-104 кл/г ила. Анализ был проведен на хромато-масс-спектрометре АТ 6850/5973 фирмы Agilent Technologies в ЛРЦ Минздравсоцразвития (г. Москва) ведущим научным сотрудником д.б.н. Г.А.Осиповым. Для оценки степени доминирования применяли индекс индивидуального доминирования (ИИД): доля (процент) отдельного вида в общей численности [18]. Шкалу рангов доминирования устанавливали относительно численности: менее 1% - минорные (малозначимые виды); 1-5% – второстепенные виды; 5-10% – субдоминанты; более 10% – доминанты.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Характеристика сапропеля как условий обитания бактериобентоса. По данным наших исследований 2007 г., в поверхностном слое центральной части озера Шунгалдан на глубине 11 м залегали черные слоистые илы желеобразной консистенции с интенсивным запахом сероводорода. Температура сапропеля в момент исследования составляла 7,5 °С, влажность – 83,3%. Сапропель характеризовался слабокислой реакцией среды и анаэробными условиями, в механическом составе преобладала тонкодисперсная пелитовая фракция – 79% механического состава ила (табл. 1).

Стратиграфическое исследование донных отложений нами не проводилось, но представление о стратификации ила дают результаты обработки грунтовой колонки (табл. 2). На поверхности донных отложений залегает серый жидкий сапропелевый наилок до 1 см, на поверхности которого формируется молочно-серая желеобразная пленка с зелеными водорослевыми хлопьями. Под ним находится полужидкий крапчатый рыхлый сапропель. Глубже 5 см залегает черный мягкий сапропель с известковыми включениями. В нижних слоях появляется мелко- и среднезернистый песок, листовой опад. Анализ представленного разреза позволяет выделить в нем три части: 1 – жидкий наилок, 2 – по основной высоте разреза тонкодисперсный однородный окрашенный тонкослоистый сапропель, 3 – сапропель с примесью терригенного и аллохтонного материала (песок, листовой опад, растительный материал). Для сапропеля характерно разнообразие цветового спектра – от белого молочного, оливкового, желтого до бурого коричневого и черного.

Количественная и размерно-морфологическая структура бактериобентоса. Общая численность бактерий в сапропеле составляла 11,41×109 кл/мл сырого веса, биомасса – 1,15 мкг/мл. В размерной структуре бактериобентоса преобладали клетки линейных размеров 1,02,0 мкм. Их доля в общей численности бактерий составила 69%, в общей биомассе – 85%. Доля бактерий с более мелкими размерными классами 0,2-0,5 мкм и 0,5-1 мкм составила 13-17% по численности и 2-13% – по биомассе. Бактерии с

Таблица 1. Физико-химическая характеристика сапропелевого ила в оз. Шунгалдан в августе 2007 г.

|

Тип донных отложений |

Н, м |

t, °C |

рН |

ГН 2 1 |

Гранулометрический состав: содержание частиц, мм (%)2 |

W, %3 |

|||

|

>1 |

1-0,1 |

0,1-0,01 |

<0,01 |

||||||

|

Черный сапропель |

11,0 |

7,5 |

6,7 |

4,79 |

5,71 |

12,88 |

2,53 |

78,88 |

83,3 |

Примечание: 1 – rH2, показатель, объединяющий Eh и рН: анаэробные условия соответствуют 0 < rH2 > 12-13, микроаэробные – 12-13 < rH2 > 18-20, аэробные - rH2 > 20 [19]; 2 размеры частиц в иле – >1 мм – крупный песок, 1-0,1 мм – средний и мелкий песок, 0,1-0,01 мм – алеврит, <0,01 мм – пелит; 3 – естественная влажность сапропеля

линейными размерами >2 мкм отсутствовали. Объемы бактериальных клеток варьировали от 0,003 мкм3 до 0,200 мкм3. Наибольший вклад в общую численность и биомассу вносили клетки с объемами 0,025-0,05 мкм3 (33-40%) и 0,05-0,1 мкм3 (26-54%), соответственно. Более мелкие и крупные бактериальные клетки по численности составляли 2-12%, по биомассе – 0,1-15%.

Формы бактерий были представлены палочками (одиночными, сдвоенными, цепочками в чехлах, изогнутыми, двойными, палочками со спорами), овальными клетками со жгутиками, кокками, овоидами. В морфологической структуре преобладали средние палочки, реже встречались короткие нити, тонкие длинные палочки, виброидные клетки. Доля палочек в общей численности бактерий составляла 83%, коккоба-цилл – 15%, кокков – 2%. Аналогичное распределение клеточных форм отмечено и в биомассе – 94%, 4%, 2%, соответственно. Нити встречались в незначительном количестве.

Таксономическая структура микроценоза сероводородного сапропеля, установленная методом (МСММ). Классификация прокариотических микроорганизмов домена Bacteria устанавливали по [21]. Морфо-физиологическое и функциональное отнесение групп микроорганизмов производили по [22–25].

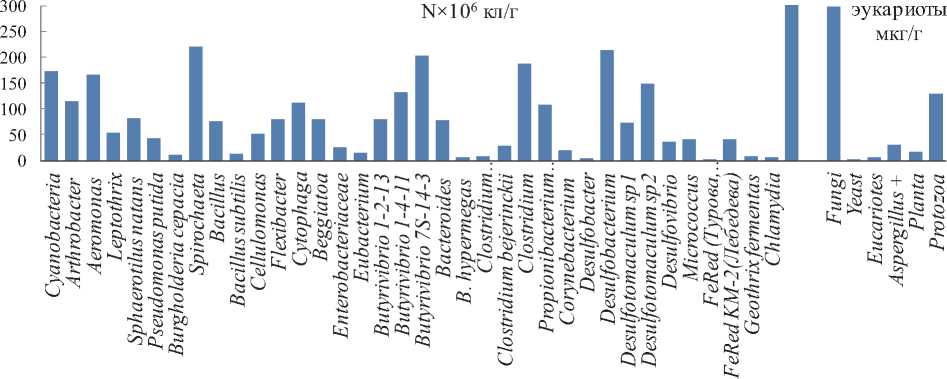

В составе бактериобентосного сообщества сапропелевого ила оз. Шунгалдан выявлен 31 таксон из шести типов домена прокариотических микроорганизмов Bacteria: Cyanobacteria, Proteobacteria, Firmicutis, Actinobacteria, Spirochaetes, Bacteroides, включающих класс Cyanobacteria, семейство Enterobacteriaceae, 20 таксонов родового ранга, 9 таксонов видового ранга и два не идентифицированных железо-редуктора – FeRed (Турова, Осипов 1996) [20], FeRed KM-2 (Лебедева). Кроме бактериального комплекса в иловом микроценозе, обнаружены эукариоты – Fungi, Aspergillus, Yeast, Planta, Protozoa, Eucariotes (рис. 3).

В больших количествах обнаружены микроорганизмы, которые обитают в поверхностных слоях анаэробных илов, Cyanobacteria (синезеленые водоросли – продуценты органического вещества) – 173,02×106 кл/г сухого ила и скользящие бактерии родов: Cytophaga , обладающие активными гидролитическими ферментам – 111,64×106 кл/г, в меньших количествах – Flexibacter и серобактерии Beggiatoa и ~ 79,55×106 кл/г.

Основными продуцентами сероводорода в водоемах являются сульфатредуцирующие, сероредуцирующие и гнилостные бактерии [24]. В сапропелевых отложениях озера значительного развития достигли сульфатредукторы

Таблица 2. Литологическое описание разреза донных отложений озера Шунгалдан

|

Глубина грунта, см |

Описание слоев |

|

Наилок |

Молочно-серая сапропелевая пленка: на поверхности грунта хлопья водорослей зеленого цвета; интенсивный запах сероводорода. |

|

0-1 |

Слой серого сапропеля с водорослевым детритом зеленого цвета; интенсивный запах сероводорода. |

|

1-5 |

Серо-черный сапропель: полужидкий, крапчатый, рыхлый тонкодисперсный; интенсивный запах сероводорода. |

|

5-10 |

Черный блестящий сапропель: полужидкий, тонкодисперсный, мягкий желеобразный с известковыми включениями, обогащенный гидрооксидами железа - на воздухе образуется плотная пленка окисленного железа; интенсивный запах сероводорода; ракушечник. |

|

10-15 |

Черный блестящий сапропель с серыми прослоями, рыже-желтыми образованиями, белые крупинчатые вкрапления и рыжие включения; интенсивный запах сероводорода. |

|

15-20 |

Черный блестящий сапропель с продольными и поперечными белесыми разводами, серыми прослоями; желто-зеленые, серые и белые крупинчатые включения; ракушечник; интенсивный запах сероводорода. |

|

15-20 |

Черный сапропель с крупинчатыми зернами желто-оливкого цвета, белые крупинчатые вкрапления, рыже-желтые образования, рыжие вкрапления. |

|

20-30 |

Коричнево-бордовый сапропель с мелкими осколками ракуши. На воздухе образуется железистый окисленный слой. |

|

30-35 |

Серо-коричневый ил с белесым оттенком; мелкие осколки ракуши, мелкозернистый песок. |

|

35-40 |

Коричнево-зеленый ил с листовым опадом, оливковые включения, мелко- и среднезернистый песок. |

Рисунок 3. Таксономический состав микроценоза сероводородного ила оз. Шунгалдан

– высокоспециализированная группа облигатно анаэробных бактерий различной морфологии, которая осуществляет диссимиляционное восстановление сульфатов до сероводорода. Среди них обнаружены представители родов Desulfobacterium , Desulfotomaculum , Desulfovibrio , Desulfobacter , численность которых варьировала от 3,98×106 кл/г до 212,70×106 кл/г сухого ила. К примеру, численность сульфатредукторов в сапропеле озера Б. Голубое, определенная другими авторами, изменялась в течение сезона от сотен тысяч колониеобразующих единиц (КОЕ) до 1,6×106 КОЕ/г в сыром иле [5]. Среди сероре-дукторов обнаружена бактерия р. Geobacter. К этой же группе можно отнести факультативные формы (р. Micrococcus ), которые наряду с серным дыханием могут осуществлять нитратное, сульфатное или аэробное дыхание. Образование сероводорода при минерализации органического вещества в анаэробных условиях могут осуществлять гнилостные бактерии, которые в сапропеле водоема представлены аммонификаторами – факультативными анаэробами Bacillus subtilis , Pseudomonas putida , P. се pacia , р. Arthrobacter с численностью 10,57×106 – 212,70×106 кл/г.

Наибольшим таксономическим разнообразием обладает группа бактерий с бродильным типом метаболизма, окисляющие различные полисахариды, среди которых обнаружены анаэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы. Геохимическую значимость как деструкторы органического вещества имеют клостридии [24], которые представлены в иле облигатными анаэробными маслянокислыми бактериями Clostridium sp. , C. pasterianum , C. bejerinckii. Кроме клостридий развиваются представители р. Butyrivibrio , образующие масляную кислоту в качестве конечного продукта брожения. Численность маслянокислых бактерий варьирует в значительных пределах – от 5,93×106 кл/г до 201,96×106 кл/г.

В сапропеле обнаружены анаэробы и факультативные анаэробы, сбраживающие различные полисахариды – Eubacterium , пропионовокислая Propionibacterium freudenreichii , представители семейства Enterobacteriaceae, рр. Corynebacterium , Bacteroides , Cellulomonas, Aeromonas. Численность представителей этой группы варьирует от 16,10×106 до 165,25×106 кл/г. Наибольшая численность обнаружена у сахаролитического бродильщика-диссипотро-фа Spirochaeta – 219,53×106 кл/г. Организмы р. Spirochaeta чрезвычайно разнообразны в физиологическом отношении – аэробы, анаэробы, факультативные анаэробы; получают энергию за счет сбраживания растительных остатков, длинноцепочечных жирных кислот.

Особую группу составляют диссимиляционные железоредукторы, из которых присутствуют FeRed (Турова, Осипов, 1996), FeRed KM-2(Лебедева) и Geothrix fermentas. Обнаружены железобактерии, окисляющие восстановленные формы железа – р. Leptothrix , Sphaerotilus natans . Численность микроорганизмов, участвующих в цикле железа, небольшая и находится в пределах 1,84-81,00×106 кл/г.

Ранее при исследовании бактериобентоса оз. Б. Голубое было установлено наличие в иле комплексов железоокисляющих и сульфатре-дуцирующих бактерий, которые рассматриваются как способ защиты сульфатредукторов от окислительных стрессов [6]. В статье объясняется способ сосуществования комплексов: «железобактерии активно поглощают кислород даже при низких его концентрациях, что способствует созданию анаэробных условий, благоприятных для роста сульфатредукторов. Последние поставляют субстрат для железобактерий, восстанавливая сульфаты до сульфидов. Сульфиды вступают в химические реакции с образованием двухвалентного железа, а железобактерии окисляют его до трехвалентного состояния. Железобактерии поставляют трехвалентное железо, которое при взаимодействии с сероводородом образует гидрат сернистого железа – основной компонент лечебного ила» [6]. Наличие в сапропеле оз. Шунгалдан сульфатредукторов и железобактерий также позволяет предположить образование их совместных комплексов, как стратегии взаимовыгодного биотического взаимодействия.

При изучении «структуры доминирования» [18] в бактериальном сообществе ила обнаружилось отсутсвие ярко выраженных доминант. По характеру доминирования бак-териобентосное сообщество сапропелевого ила относится к полидоминантному типу [26]. Доминирующие виды составляют 47,8% в общей численности бактериоценоза и представлены организмами класса Cyanobacteria, рр. Butyrivibrio , Desulfobacterium , Spirochaeta , Desulfotomaculum , Clostridium , Aeromonas . Второстепенные виды, которые включают наиболее разнообразные 19-ть таксонов различного ранга, составляют примерно равную долю в сообществе – 48,7%, минорные виды – 3,5%.

Основной вклад в численность сообщества вносят сульфатредуцирующие и бродильные бактерии ~ 30%. Микроорганизмы цикла железа – железобактерии и диссимиляционные железоредукторы занимают в сообществе второстепенные позиции – их доля составляет в сообществе 7%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Особенностью сапропеля сероводородного озера Шунгалдан как среды обитания бактериобентоса является преобладание тонкодисперсной пелитовой фракции, обладающей способностью активно сорбировать органические, биогенные, минеральные и другие питательные вещества, необходимые для жизнедеятельности микроорганизмов. Специфический гидрологический и гидрохимический режимы водоема создают благоприятные условия для развития определенных специализированных функциональных групп микроорганизмов.

В результате микробиологического исследования сапропеля определена численность и биомасса донного бактериального сообщества. В размерно-морфологической структуре бактериобентоса выявлено разнообразие клеточных форм и существенное преобладание палочек средних размеров. Таксономический состав сообщества включает микроорганизмы различных морфо-физиологических групп. Основу сообщества составляют две группы – бактерии, участвующие в круговороте серы и бактерии с бродильным типом метаболизма. Среди них доминируют диссимиляционные железоредукто-ры и маслянокислые бактерии.

Полученные результаты позволяют предположить, что основные стратегии разложения органического вещества в сапропеле водоема осуществляют диссимиляционные сульфатре-дукторы и анаэробные бродильщики.

Работа выполнена по программе фундаментальных исследований по темe «Изменение, устойчивость и сохранение биологического разнообразия под воздействием глобальных изменений климата и интенсивной антропогенной нагрузки на экосистемы Волжского бассейна», № 122032500063-0.

Список литературы Бактериобентос сапропеля сероводородного озера Шунгалдан (национальный парк «Марий Чодра», Республика Марий Эл)

- Алимов, А.Ф. Еще раз об экологии / А.Ф. Алимов. – М.: - СПб.: Т-во научных изданий, КМК. 2016. – 62 с.

- Уникальные экосистемы солоноватоводных карстовых озер Среднего Поволжья / Под ред. А.Ф. Алимова и Н.М. Мингазовой. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2001. – 256 с.

- Лопотко М.З. Сапропели в сельском хозяйстве / М.З. Лопотко, Г.А. Евдокимова. – Минск, 1992. – 215 с.

- Платонов, В.А. Химический состав и биологическая активность сапропеля оз. Глубокое (Татарстан) / В.А. Платонов, А.А. Хадарцев, К.Я. Фридзон, С.Н. Чуносов // Вестник новых медицинских технологий. – 2014. – Т. 21. – №. 3. – С. 199-204.

- Токинова, Р.П. Биоразнообразие голубых озер Приказанья / Р.П. Токинова, С.В. Бердник, Л.В. Буторова, Д.С. Любарский, М.Г. Андреева, К.И. Абрамова, П.А Любин // Российский журнал прикладной экологии. – 2017. – №. 4 (12). – С. 16-20.

- Морозова, О.В. Микробные сообщества воды и донных отложений озера Большое Голубое (Республика Татарстан) / О.В. Морозова, Р.П. Токинова, Д.С. Любарский // Российский журнал прикладной экологии. – 2022. – №. 3 (31). – С. 12-19.

- Отчет о проведении ревизионно-поисковых грязеразведочных работ в пойме р. Илеть для обеспечения лечебными грязями санаториев «Кичиер» и «Кленовая гора» Марийской АССР. М., 1982. 207 с. Цит. по: Уникальные экосистемы солоновато-водных карстовых озер Среднего Поволжья / Под ред. А.Ф. Алимова и Н.М. Мингазовой. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2001. – 256 с.

- Горбунов, М.Ю. Карстовые меромиктические озера лесной зоны Среднего Поволжья / М.Ю. Горбунов, М.В. Уманская // География: развитие науки и образования. – 2019. – С. 282-286.

- Аринушкина, Е.В. Руководство по химическому анализу почв / Е.В. Аринушкина. – М: Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 487 с.

- Законнов, В.В. Гидродинамические процессы и их роль в формровании донных осадков водохранилищ / В.В.Законнов, А.В. Законнова, А.И. Цветков, Н.Г. Шерышева // Волжско-Камского каскада / Труды ИЭВБ РАН. – 2018. – Вып. 81(84). – С. 35-46.

- Кузяхметов, Г.Г. Практикум по почвоведению: Учебное пособие / Г.Г. Кузяхметов, А.М. Мифтахова, Н.А. Киреева, Е.И. Новоселова. – Уфа: РИО БашГУ, 2004. – 120 с.

- Зайков, Б.Д. Очерки по озероведению / Б.Д. Зайков. – Л.: Гидрометеорологическое изд-во, 1950. – С. 40.

- Гальченко, В.Ф. Метанотрофные бактерии / В.Ф. Гальченко. – М.: ГЕОС, 2001. – 500 с.

- Шерышева, Н.Г. Пространственное распределение бактериобентоса в Приплотинном плесе Куйбышевского водохранилища в осенний период / Н.Г. Шерышева // Известия Самарского научного центра РАН. – 2021. – Т. 23. – № 5. – С. 152-159.

- Нетрусов, А.И. Практикум по микробиологии / А.И. Нетрусов, М.А. Егорова, Л.М. Захарчук. – M.: Академия, 2005. – 608 с.

- Верховцева, Н.В. Метод хроматографии-масс-спектрометрии в изучении микробных сообществ почв агроценоза / Н.В. Верховцева, Г.А. Осипов // Проблемы агрохимии и экологии. – 2008. – № 1. – С. 52-54.

- Sherysheva N.G., Osipov G.A., Khalko V.V. Studying composition of bacteriobenthic communities in the sediments of water ecosystems by fatty acid markers // J. Inland Water Biology. 2015. 8(3). Р.242-249.

- Баканов, А.И. Количественная оценка доминирования в экологических сообществах. Экологический мониторинг. Методы биологического и физико-химического мониторинга. Часть VI. / Под ред. проф. Д.Б. Гелашвили / А.И. Баканов. – Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2006. – С. 61-116.

- Романенко, В.И. Микробиологические процессы продукции и деструкции органического вещества во внутренних водоемах / В.И. Романенко. – Л.: Наука, 1985. – 194 с.

- Турова, Е.С. Изучение структуры микробного сообщества, активного в биотрансформации минералов железа в каолине / Е.С. Турова, Г.А. Осипов // Микробиология. – 1996. – № 65(5). – С. 682-689.

- Bergey’s manual of systemtic bacteriology 2nd ed. R. 5 // Eds. Garrity G.M., Bell J.A and Lilburn T.G. New York: Springer-Verlag, 2004. P. 399.

- Определитель бактерий Берджи. В 2-х т. Т.1: пер. с анг./Под ред. Дж. Хоулта,Н. Крита, П. Снита, Дж. Стейли, С. Уильямса. – М.: Мир, 1997. – 432 с.

- Определитель бактерий Берджи. В 2-х т. Т.2: пер. с анг./Под ред. Дж. Хоулта,Н. Крита, П. Снита, Дж. Стейли, С. Уильямса. – М.: Мир, 1997. – 368 с.

- Шеховцова, Н.В. Экология водных микроорганизмов / Н.В. Шеховцова. – Ярославль: ЯрГУ, 2008. – 132 с.

- Заварзин, Г.А. Введение в природоведческую микробиологию / Г.А. Заварзин, Н.Н. Колотилова. – М.: Книжный дом «Университет», 2001. – 256 с.

- Sherysheva N.G., Rakitina T.A., Povetkina L.P. Taxonomic composition of the bacteriobenthos of the littoral and pelagic zones of the Lake Kandry-Kul in June and September 2010 (Natural Park «Kandry- Kul», Republic of Bashkortostan, Russia) // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2020. V. 607. 012022.