Балласт античных торговых судов

Автор: Петровский В.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От бронзы к железу

Статья в выпуске: 272, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена обзору такого редкого типа археологического памятника как судовой балласт, сброшенный на дно моря на месте стояки древнего судна. Данный тип памятника часто встречается в районах древних портов Средиземного моря, тогда как в Северном Причерноморье в настоящее время выявлен всего один объект такого рода.

Античное время, балласт, торговое судно, подводная археология

Короткий адрес: https://sciup.org/143182453

IDR: 143182453 | DOI: 10.25681/IA5A6.0130-2620.272.87-96

Текст научной статьи Балласт античных торговых судов

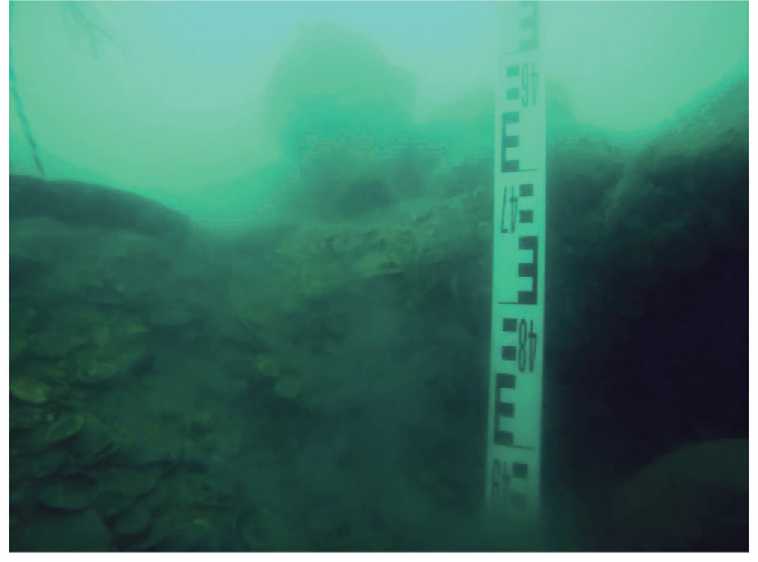

В настоящее время в Северном Причерноморье есть только один археологический памятник, который можно уверенно определить как свал камней судового балласта. Этот объект был обнаружен в 1995 г. экспедицией под руководством А. В. Кондрашева и подробно исследован в 2011 и 2018 гг. Он расположен на расстоянии 1,9 км к западу от мыса Тузла и представляет собой свал размерами 10 × 6 м, вытянутый по линии СВ – ЮЗ (рис. 1). Расположен свал на глубине 8,7 м на ровном песчаном дне на удалении 0,7 км к югу от Тузлинского рифа и состоит из окатанных камней овальной формы размерами от 0,2 × 0,2 м до 0,5 × 0,5 м (рис. 2). Породу камней авторы исследования определяют как гранит, диорит и базальт ( Вахонеев, Горбунов , 2019. С. 156). То есть перед нами магматические горные породы, не типичные для геологических условий данного региона, где на поверхности представлены только мшанковые известняки, мергели и глинистые сланцы. Центральная часть скопления не замыта песком и возвышается над уровнем дна на высоту до 0,4 м.

С целью определения природы данного свала в центральной части объекта был разбит шурф размерами 2 × 1 м (рис. 3). В результате раскопок удалось установить, что скопление камней состоит из 1–2 рядов, а их нижняя часть покоится на песчаном дне мощностью 0,6 м, которое, в свою очередь, подстилается материковым слоем плотной серой глины. В ходе работ было выявлено, что

1 Данная работа выполнена в рамках программы «Приоритет-2030» Севастопольского государственного университета (Стратегический проект «Археонет»).

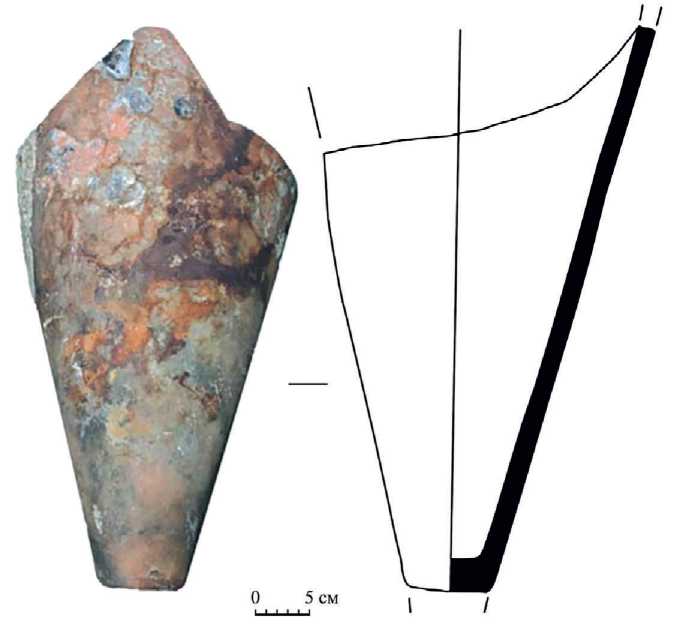

Рис. 1. Каменный балласт древнего судна. Сонограмма данный объект содержит многочисленные фрагменты керамического материала, лежащего как на поверхности скопления камней (рис. 4), так и зажатого в его толще. В том числе встречаются фрагменты, не несущие на себе никаких следов окатанности, которые неизбежно появляются в том случае, если фрагмент керамики лежит на открытом дне, переносится течением и испытывает трение о песчаное дно. Таким образом, можно констатировать, что все фрагменты керамики оказались на дне одновременно с камнями и упали туда в результате сброса балласта с борта судна, стоящего над этим местом. Версия о том, что в этом месте затонуло судно с грузом камня, исключается, так как в ходе раскопок не было выявлено никаких фрагментов корпуса затонувшего корабля, деталей его оснастки или элементов конструкции. Керамика, представленная на месте свала, определена исследователями как фрагменты амфор античного периода, из которых как минимум одна ножка относится к хиосскому типу V-С (Монахов, 2003. С. 243) и датируется концом IV – началом III в. до н. э. (Вахонеев, Горбунов, 2019. С. 145–160. Рис. 5).

Поскольку данный вид памятника в Северном Причерноморье найден впервые, небезынтересно рассмотреть его аналогии из других частей средиземно-

Рис. 2. Каменный балласт древнего судна. Вид западной части морского бассейна и, шире, осветить виды и типы судового балласта античного времени.

В сути своей балласт, представленный на борту античного2 торгового судна в виде камня, песка или глины, использовался для увеличения остойчивости судна. Поскольку каждое судно строится для перевозки груза, то балласт является необходимым в том случае, если судно идет без груза, и крайне полезным, если оно загружено не полностью или груз сам по себе недостаточно тяжел. Балласт на античных судах делился на два вида: постоянный (мертвый), который всегда присутствовал на судне для обеспечения минимальной остойчивости и временный (подвижный), снимавшийся с судна перед погрузкой. Естественно, что для подвижного балласта выбирались материалы, которые могли быть легко удалены в случае необходимости и не повреждали корпус судна: окатанные камни небольшого размера, мешки или корзины с песком или глиной и т. п. Что же

Рис. 3. Шурф в центральной части. Вид южной стенки касается мертвого балласта, то его наличие на борту большинства затонувших судов античного времени не прослеживается. Это говорит о том, что мертвый балласт на судах присутствовал, вероятнее всего, только в виде песка, а при исследовании затонувшего судна, его невозможно отличить от песка, накопившегося на обломках кораблекрушения за время его пребывания на дне. Широкое использование именно песка подтверждают документы из Портуса, которые свидетельствуют о существовании collegium of saburrarii, члены которой были заняты сбором песка и гравия для балласта.

Что же касается находок на дне моря, то они довольно редки. Так, в реестре затонувших судов античного времени, изданном в 1992 г. А. Дж. Паркером, содержится список из 1256 известных на тот момент кораблекрушений, из которых балласт был найден лишь на 44 ( Parker , 1992. Р. 28).

Балласт представлен не только на тех судах, которые шли без груза, его укладывали в трюм и в тех случаях, когда судно шло недогруженным. Так, на кораблекрушениях II в. до н. э. – I в. н. э. Binisafuller (Минорка), Cap Gros A (Франция), Cap Negret (Испания), Colonia de sant Jordi А (Майорка) (Ibid. Р. 73–74, 103, 105, 149) и других, балласт был обнаружен под грузом амфор. Место крушения Guardis B (Майорка), относящееся примерно к 1–25 гг. н. э., представлено затонувшим судном с грузом устриц, под сохранившимися раковинами которых был найден слой речной гальки, используемой в качестве балласта. На судне

Рис. 4. Нижняя часть амфоры in situ

Les Laurons A (Франция), которое погибло в начале IV в. н. э. и перевозило рыбу и ягоды, балласт представлен шестью тоннами камней, уложенных в корме слоем толщиной в 15 см (Ibid. Р. 236).

Вес балласта широко варьировался и зависел от веса груза на борту, так, примерно одинаковые по размерам и грузоподъемности суда несли: Las Marinas (Испания), погибшее во II в. до н. э., шло без груза, но в балласте из 1000 кг камней; Dramond C (Франция) того же периода, нес 500 кг балластных камней, уложенных под грузом амфор; упоминавшийся Cape Gelidonya A, затонувший с грузом керамики, нес 116 кг балластных камней ( Bass , 1961. Р. 271); Mellieha (Мальта), погибший в начале III в. н. э., был полностью загружен изделиями из керамики, но балластных камней нес всего несколько штук ( Parker , 1992. Р. 274). Отсюда отчетливо видно, что вес балласта был обратно пропорционален весу груза.

Камни балласта представлены многими типами горных пород. На Maagan Mikhael (Израиль), затонувшем в конце V – начале IV в. до н. э., большая часть из 12 тонн балластных камней – сланцевые плиты ( Lyon , 1993. Р. 9). На судне, затонувшем у Кинбурской косы в конце IV – начале III в. до н. э., балласт состоит из овальной гальки диаметром 9–15 см ( Герасімов и др. , 2021. С. 177). На боевом и, как считается, пунийском корабле Marsala (Сицилия), затонувшем в конце III – начале II в. до н. э., представлен балласт в виде булыжников туфа

Рис. 5. Фрагмент ножки амфоры

( Frost , 1973. Р. 33) местного происхождения, нескольких обломков камней из Лациума или Кампании, а также беловатым суглинком ( Averdung, Pedersen , 2012. Р. 126). На судне Cavaliere (Тулон), которое датируется началом I в. до н. э., присутствовало 10 тонн балласта в виде камней известняка и базальта из Сардинии или Южной Франции ( Parker , 1992. Р. 133). На судне III в. н. э. Pomegues А (Франция) трюм выложен слоем маленьких булыжников черного базальта. На судне Cefalu (Северная Сицилия), погибшем в V–VI вв. н. э., – розовый гранит, слюдянистый камень и белый мрамор ( Purpura , 1983. Р. 93).

Считается, что определение породы камней судового балласта укажет на порт отправления судна. Однако петрографические исследования балластных камней некоторых крушений и их соотношение с перевозимым грузом показало, что балласт часто перегружался с одного судна на другое и, таким образом, необязательно указывал на прямую связь между местом происхождения породы камня и местом его погрузки ( McGrail , 1989. Р. 357).

Балласт далеко не всегда представлен камнями горных пород. На погибшем около 15–20 гг. н. э. судне La Chretienne H (Франция), корпус которого очень хорошо сохранился в силу большой (58 метров) глубины, под грузом амфор обнаружен балласт, состоящий из песка, гальки и камней. Старые жернова, общим числом 15 штук, частично сломанные и уложенные вдоль киля, представлены в качестве балласта на судне Capo Rasokolmo (Сицилия), затонувшем около 36 г. до н. э. (Parker, 1992. Р. 121–122).

Распределение балласта на судне также играло важную роль для его дифференциации. В ряде случаев балластные камни были уложены вдоль киля в центральной части, как на судне, затонувшем в конце IV – начале III в. до н. э. у Кинбурнской косы ( Герасімов и др. , 2021. С. 177). Аналогично балласт расположен на Cap Negret (Испания), погибшем в конце II – I в. до н. э. ( Torres , 1991. Р. 31–32). На уже упоминавшемся судне Marsala (Сицилия), чьи обломки датируются серединой III – началом II в. до н. э., балластные камни уложены по обе стороны киля ( Frost , 1973. Р. 34), а на судне Les Laurons A балласт сосредоточен только в корме. На судне Kirenia (Северный Кипр), затонувшем в конце IV в. до н. э., балласт, состоящий из 29 вулканических камней, уложен вдоль киля по одному борту. В данном случае такое расположение балласта вызвано тем, что судно имело ярко выраженную ошибку в конструкции, а именно: его правый борт имел более полные обводы, чем левый, и это на ходу, в море, непременно заваливало судно налево. Для компенсации этой конструктивной ошибки на правый борт был загружен балласт – это единственный подобный пример из античности.

Во многих случаях перед укладкой балласта трюм судна покрывался плетеными матами или снопами травы, которые предохраняли внутреннюю обшивку от повреждений. Так, на затонувшем судне начала V в. до н. э. Gela (Сицилия) под грузом амфор найдено 6–7 т балластных камней, уложенных на маты, а также слой чистого песка, который, возможно, является частью балласта и изначально был в корзинах. На Maagan Mikhael балласт представлен 12 т сланцевых плит, уложенных на плетеные маты из травы фисташковых, которые прикреплены к обшивке гвоздями ( Lyon , 1993. Р. 9).

В некоторых случаях затонувшее судно настолько хорошо сохранилось, что появилась возможность сделать подробную схему распределения балласта относительно груза. Так, на Uluburun было найдено 930 камней общим весом 713 кг, которые представлены относительно небольшими булыжниками размером с кулак и средним весом 0,77 кг. Из них 725 камней сконцентрированы в носу судна, 171 в центре и 34 в корме ( Shih-han , 2003. Р. 30). Такое расположение балласта с явным перевесом носовой части было вызвано тем, что в кормовой части судна расположился и без того тяжелый груз в виде массивных слитков бронзы. В центральной части судна разместился более легкий груз амфор, тогда как нос был отдан в распоряжение экипажа с его относительно легкими запасами пищи и имущества.

Что касается балласта вне затонувшего судна, то его чаще всего находят в районах древних портов и якорных стоянок, где шла перегрузка и где балласт, в случае необходимости, просто выбрасывали за борт.

Балласт, состоящий из камней вулканических пород, достаточно легко «читается» с помощью магнитометра, если этот балласт лежит на илистом или песчаном дне, а также среди осадочных геологических структур местного происхождения, где остаточная намагниченность самого балластного камня резко отличается от окружающей его местной породы. Такие работы были проделаны в некоторых районах древнего мореплавания и принесли определенные результаты. В частности, магнитометрическое исследование дна моря в районе Кала-митоса (поселения микенского времени на берегу Саронического залива) выявило скопления сброшенного в воду балласта в виде груды окатанных камней андезита и известняка с фрагментами керамики микенского времени (Tartaron et al., 2011. Р. 575). У Atlit (Израиль), где на дно моря были сброшены балластные камни вместе с обломками транспортных амфор VI–V вв. до н. э. У Matala (Крит), где лежащие на дне балластные камни содержат керамику середины I в. н. э. (Parker, 1992. Р. 270). Объект Punta Scario B (Сицилия), датирующийся концом III – серединой II в. до н. э., найденный О. Фрост в 500 метрах от Marsala на глубине 6 метров, представляет собой кучу балластных камней на песчаном дне без признаков корпуса судна (Frost, 1973. Р. 39).

При этом породы камней довольно разнообразны, поскольку в район крупных портов приходили корабли со всей Ойкумены. Так, в районе порта Ирода Великого – Кесарии магнитометрическим методом удалось обнаружить огромное скопление балластных камней самого разнообразного материала (известняк, гранит, доломит, песчаник и др.) и вида (от блоков ломаной формы с острыми гранями до окатанных булыжников) ( Boyce et al. , 2009. Р. 1519).

Исходя из приведенных выше примеров, очевидно, что балластные камни встречаются главным образом вместе с затонувшим судном либо в районах древних портов, где их сваливали за борт перед приемкой груза. В то время как найденный свал балластных камней у м. Тузла не приурочен к какому-либо порту, существовавшему в этом месте в античное время. На берегу, в районе указанного мыса, отмечается наличие лишь сельских поселений, которые едва ли обладали портовой инфраструктурой. Это обстоятельство говорит о том, что в некоторых случаях балласт сваливали в море, а следовательно, вели прием груза на борт вне портов.

Таким образом, можно утверждать, что в районах древних портов, где шла активная перегрузка товара, выброшенный в море балласт – находка не редкая. Однако на Боспоре мы имеем всего один вышеуказанный пример. И дело здесь заключается, видимо, в том, что геологическая характеристика региона такова, что все горные, вулканические породы камней, привозимые в виде балласта, предпочтительнее было сгрузить на берег и использовать при строительстве. Кроме того, сказывается и слабая археологическая изученность Керченского пролива, особенно с применением магнитометрических методов.

Автор выражает благодарность руководителю научно-исследовательских археологических полевых работ (археологических разведок) в зоне создания сухогрузного района морского порта Тамань В. В. Вахонееву за возможность публикации материалов экспедиции.

Список литературы Балласт античных торговых судов

- Вахонеев В. В., Горбунов П. А., 2019. Подводные археологические разведки в зоне проектирования сухогрузного района морского порта Тамань в акватории Керченского пролива в 2018-2019 гг. // Бюллетень ИИМК РАН. Охранная археология. Т. 9. СПб.: ИИМК РАН. С. 145-160. EDN: UYJUYU

- Гераамов В. С., Рейда Р. М., Смирнов О. I., Прейс П., Лоiзоy €., 2021. Корабельна троща кiнця IV - початку III ст. до н. е. поблизу Кiнбурнськоi коси // Археологiя i давня iсторiя Украiни. Вип. 3 (40). С. 175-185.

- Монахов С. Ю., 2003. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор ведущих центров-экспортеров товаров в керамической таре: каталог-определитель. М.: Киммерида; Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 350 с. EDN: QOTWFN

- Averdung D., Pedersen R. К., 2012. The Marsala Punic Warships: Reconsidering their Nature and the Function of the "Ram" // Skyllis. Vol. 12. No. 2. Р. 125-131.

- Bass G. F., 1961. The Cape Gelidonya Wreck: Preliminary Report // American Journal of Archaeology. Vol. 65. No. 3. Р. 267-276.