Баллистические аспекты выбора орбиты российской орбитальной станции

Автор: Соловьв В.А., Муртазин Р.Ф., Чудинов Н.А.

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов

Статья в выпуске: 1 (48), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье поднимается проблема эффективности использования пилотируемых орбитальных комплексов в национальных интересах России. Приводится историческая ретроспектива использования отечественных орбитальных комплексов и описываются недостатки их рабочих орбит. Рассмотрены баллистические аспекты выбора рабочей орбиты для Российской орбитальной станции, которые позволят удовлетворить потребности по наблюдению территории России, проведению широкого спектра научных исследований, а также по подготовке космонавтов к будущим полётам за пределы низкой околоземной орбиты.

Российская орбитальная станция, солнечно-синхронная орбита, пилотируемые космические полёты

Короткий адрес: https://sciup.org/143184203

IDR: 143184203 | УДК: 629.786.2:521.3.001.24

Текст научной статьи Баллистические аспекты выбора орбиты российской орбитальной станции

Пилотируемая космонавтика занимает особое место в освоении космического пространства. В настоящее время основным её направлением является использование орбитальных станций (ОС), которые обеспечивают космонавтам возможность длительного пребывания на орбите для решения различных задач — как служебных, связанных с развёртыванием, обслуживанием и поддержанием функционирования станции, так и целевых, включающих фундаментальные и прикладные исследования. Задачи, решаемые на ОС, могут быть связаны с интересами научных организаций, народного хозяйства или различных государственных органов власти.

Возможности ОС по решению различных задач во многом определяются баллистическими параметрами её орбиты, из которых наиболее значимым является наклонение её плоскости к экватору. От наклонения орбиты зависит возможность наблюдения с борта ОС различных районов на поверхности Земли, небесных объектов, а также влияние факторов космической среды на экипаж. Совокупность этих условий определяет диапазон целевых работ, которые могут проводиться на ОС. Ещё одним важным фактором, который напрямую зависит от выбранного наклонения, является возможность транспортнотехнического обеспечения при развёртывании и эксплуатации ОС, определяемая наличием космодромов, средств выведения достаточной грузоподъёмности и трасс для запусков транспортных кораблей и модулей с выделенными районами для падения отделяемых частей ракет. При проведении пилотируемых полётов на ОС немаловажным является наличие приемлемого рельефа местности вдоль трассы выведения, обеспечивающего безопасное аварийное приземление спускаемого аппарата и проведение операций по поиску и спасению экипажа.

Помимо вышеперечисленных факторов, при выборе наклонения орбиты следует учесть и другие аспекты, от которых зависит возможность осуществления пилотируемых полётов на ОС. К ним относятся требования к выделенным районам посадки кораблей, обеспечение достаточной для эффективного управления полётом и поддержки экипажа продолжительности сеансов связи через наземные пункты или спутники-ретрансляторы, а также энергетические возможности используемых ракет-носителей (РН) для запуска тяжёлых кораблей и модулей к ОС. Кроме того, чтобы возможности ОС не ограничивались только околоземными исследованиями и не препятствовали будущим перспективным проектам, при выборе наклонения орбиты следует учесть возможность её использования для полётов к Луне и другим небесным телам.

1. История развития и выбор орбиты для околоземных орбитальных станций

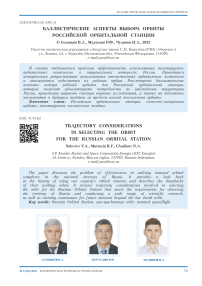

До 1965 г. первые советские пилотируемые космические корабли «Восток» и «Восход» запускались на орбиту с наклонением ~65 ° , которое соответствовало азимуту стрельбы при испытаниях боевых ракет Р-7 с космодрома Байконур по полигону на полуострове Камчатка [1]. В 1966 г., после создания нового корабля «Союз», из-за превышения его расчётной массы наклонение орбиты пришлось уменьшить до 51,6 ° [2]. Фактически наклонение орбиты составляло 51,67 ° , при этом трасса выведения кораблей с космодрома Байконур проходила между японскими островами Хоккайдо и Хонсю (рис. 1). По мнению авторов, выбор такой трассы полёта РН был обусловлен требованием нанесения минимального вреда стороннему государству в случае аварии РН.

Одной из основных задач для кораблей «Союз» была подготовка к осуществлению лунных миссий, однако из-за утраты инициативы в лунной гонке и безуспешных испытаний ракеты Н1 руководство СССР приняло решение сосредоточиться на создании ОС [3]. В результате трасса для запуска кораблей «Союз» на наклонение 51,67° определила орбиту первой станции «Салют», запущенной в апреле 1971 г. и открывшей эру пилотируемых ОС. Для обеспечения транспортных операций на ОС в СССР к этому времени имелась собственная транспортная система — для запуска кораблей «Союз» использовалась РН «Союз-У», а для тяжёлых модулей ОС использовалась РН «Протон», выводившая на орбиту с наклонением 51,6° полезную нагрузку массой до 18 т [2].

Как показали дальнейшие события, выбор наклонения 51,6 ° предопределил орбиту и всех последующих отечественных ОС более чем на 50-летний срок, несмотря на попытки уйти от этого решения. Основанием для этих попыток было то, что с орбиты 51,6 ° наблюдение территории СССР обеспечивалось лишь до широты ~ 55 ° , что ограничивало возможности для решения задач в интересах высокоширотных районов. Ещё во времена «лунной гонки» главным конструктором ОКБ-1 В.П. Мишиным продвигалась идея создания многоцелевой космической базы-станции на солнечно-синхронной

Рис. 1. Трасса полёта ракеты-носителя при запусках с космодрома Байконур на орбиту с наклонением 51,67° (рисунок создан авторами)

орбите с наклонением 98 ° , для запуска которой также требовалась лунная ракета Н1. Следующая попытка изменения наклонения связана с ОС «Мир», для которой в качестве рабочей предполагалось использовать орбиту с наклонением 65 ° , но из-за превышения расчётной массы базового блока, возникшего в процессе подготовки к запуску станции, от этого решения пришлось отказаться и вернуться к наклонению 51,6 ° [2]. Оставалась надежда перейти на более предпочтительное для России наклонение 65 ° при развёртывании уже следующей станции «Мир 2». Но тут вмешалась политика, и российский проект был объединён с проектом американской станции Freedom , которую NASA изначально планировало запустить на орбиту с наклонением 28 ° . В результате было принято решение запускать МКС на орбиту с наклонением 51,6 ° . Такая орбита стала компромиссным вариантом, сохранившим для России прежние возможности по наблюдению своей территории без изменения условий по транспортно-техническому обеспечению, а от NASA потребовалось увеличить грузоподъёмность кораблей Space Shuttle для доставки элементов станции на орбиту с более высоким наклонением. Первый модуль станции был запущен в 1998 г., и к 2025 г. масса МКС достигла 420 т. Помимо США и России в проекте МКС участвуют космические агентства Европейского Союза, Японии и Канады, а завершение эксплуатации станции планируется на 2028–2030 гг. [4].

Завершая этот раздел, отметим, что в разные периоды на околоземной орбите находились 11 ОС. Все станции запускались на орбиты с достаточно низкими наклонениями, на которых обеспечивались наилучшие энергетические возможности для запуска с национальных космодромов (советские и российские станции запускались на орбиту с наклонением 51,6 ° , китайские станции — 42 ° , американская станция Skylab — 28,5 ° ). Очевидно, что для всех перечисленных ОС определяющим фактором при выборе наклонения орбиты ставились возможности используемых средств выведения.

2. Постановка задачи создания Российской орбитальной станции

В феврале 2019 г. на встрече сотрудников РКК «Энергия» с руководителем госкорпорации «Роскосмос» Д.О. Рогозиным одним из авторов этой статьи был поднят вопрос о планах руководства госкорпорации по организации работ над созданием новой отечественной ОС. В то время казалось, что говорить о замене МКС преждевременно, хотя она уже прослужила 20 лет, т. е. на 5 лет дольше, чем станция «Мир». Учитывая, что работы по проекту МКС составляли значительную долю в деятельности РКК «Энергия», вопрос был очень актуальным. В своём ответе генеральный директор Роскосмоса подчеркнул, что этот вопрос имеет большое значение, и рано или поздно его необходимо будет рассмотреть.

Летом 2020 г. появились первые запросы к баллистикам по поводу выбора орбиты для будущей ОС. Главные требования базировались на следующих принципах: орбита станции должна максимально охватывать территорию России, а её транспортнотехническое обслуживание должно осуществляться с космодрома Восточный, расположенного в Амурской области. Также по рекомендации Совета по космосу Российской академии наук следовало предусмотреть использование станции при реализации пилотируемой лунной программы. Помимо охвата территории России было пожелание обеспечить наблюдение за Северным морским путём (СМП), который является кратчайшим морским маршрутом между европейскими и дальневосточными портами и имеет стратегическое значение для России. Поскольку к 2030 г. планируется существенное увеличение объёма морских перевозок по СМП, для эффективной организации судоходства требуется создание орбитальной группировки спутников мониторинга погоды и ледовой обстановки, а также развёртывание инфраструктуры для управления движением судов [5]. Поддержка этих функций со стороны российской станции также была бы не лишней.

Поданная заявка на одну из будущих задач для Российской орбитальной станции (РОС) дала возможность сделать первые предположения о том, как должна выглядеть будущая орбита станции. Поскольку максимальная широта, по которой проходит СМП, составляет 83° с. ш., то наклонение орбиты для наблюдения СМП в подспутниковой точке должно быть не менее 83°. Использование такого высокого наклонения полезно для решения целевых задач, но при этом значительно повышает требования к средствам выведения. Дело в том, что неплохим подспорьем при выведении РН на орбиту является приращение скорости от вращения Земли. Например, при запуске РН с экватора на орбиту с «нулевым» наклонением это дополнительное приращение составляет 465 м/с, или 6% от общей скорости, необходимой для выведения на околоземную орбиту, а с увеличением наклонения орбиты величина этого приращения уменьшается. Например, при запуске на орбиту с традиционным для отечественной космонавтики наклонением 51,6° эта дополнительная скорость составляет уже ~290 м/с, но всё равно остаётся достаточно большой. С последующим увеличением наклонения, вплоть до полярного (90°), мы в конечном итоге теряем эту прибавку в скорости, что, очевидно, ведёт к уменьшению выводимой массы РН. Если снизить требования по прохождению траектории полёта непосредственно над СМП и ограничиться наблюдением его акватории под некоторым углом, например 30°, то наклонение орбиты РОС можно уменьшить до 72°. В этом случае теряется информативность мониторинга СМП, но взамен сокращаются потери выводимой массы РН. В таблице представлены значения выводимой массы российских РН при запусках с космодрома Восточный и потери выводимой массы относительно запуска на орбиту с наклонением 51,6°.

Как было отмечено в разд. 1 статьи, несмотря на привлекательность орбит с высоким наклонением, на практике предпочтение отдавалось менее затратным с точки зрения выводимой полезной нагрузки орбитам. На первый

Оценочные значения массы, выводимой ракетой-носителем (РН) на некоторые орбиты с космодрома Восточный

Недостаток этого варианта заключается в том, что без изменения наклонения орбиты возможности будущей станции останутся прежними на последующие 25–50 лет эксплуатации РОС. Широкое использование станции в национальных интересах России, не говоря уже о мониторинге СМП, было бы проблематичным, поскольку наклонение орбиты не позволяет наблюдать более 75% территории страны. В стремлении увеличить выводимую массу мы рискуем упустить возможность решения многих важных задач, стоящих перед отечественной пилотируемой космонавтикой, и в результате можно оказаться в ситуации, когда на ОС будет проводиться лишь ограниченный круг экспериментов. Такой подход является абсурдным и, что более важно, не соответствует мировым тенденциям. Например, компания SpaceX создала РН с многоразовой первой ступенью, и хотя из-за возвращения первой ступени теряется часть выводимой массы (~24%), подход компании полностью оправдал себя на рынке пусковых услуг [6]. Из таблицы видно, что при запусках на полярные орбиты выводимая масса РН уменьшается на 15–17% по сравнению с запусками на орбиту с наклонением 51,6°, и эти потери меньше, чем у многоразовых ракет компании SpaceX. К тому же в условиях существенного расширения возможностей пилотируемой космонавтики стремление сохранить выводимую массу не является приоритетным. Снижение выводимой массы не должно стать причиной для отказа от высокого наклонения для РОС, поскольку в будущем более жёсткие ограничения будут способствовать развитию космической техники, а на начальном этапе эксплуатации РОС можно перейти на более мощные РН. Например, для запуска транспортных кораблей могут использоваться РН «Союз 2.1б» вместо «Союз 2.1а», а для тяжёлых модулей можно использовать РН «Ангара-А5М», возможностей которой достаточно для выведения полезной нагрузки массой ~20 т.

Перейдём теперь к другому требованию, связанному с необходимостью использования космодрома Восточный, и рассмотрим, как это требование повлияло на выбор наклонения орбиты для будущей станции.

-

3. Выбор орбиты Российской орбитальной станции с точки зрения использования космодрома Восточный

Как было сказано выше, основные дискуссии о будущей орбите РОС велись при выборе между наклонениями 51,6; 72 и 83 ° . Причём в большей степени склонялись к наклонению 72 ° , которое позволило бы, хоть и в небольшой степени, использовать дополнительное приращение скорости от вращения Земли. Преимущества высоких наклонений также заключались в возможности использования испытательного космодрома Плесецк в качестве резервного.

На следующем этапе требовалось оценить траектории полёта РН на орбиты с разными наклонениями, а также определить наличие выделенных трасс с районами падения отделяемых частей. К отделяемым частям относятся ступени РН, головной обтекатель и средства спасения экипажа, используемые при запусках пилотируемых кораблей. Районы падения могут быть расположены оптимально, обеспечивая выведение максимальной полезной нагрузки РН, но, как правило, приходится ориентироваться на использование лишь тех районов, которые могут быть выделены соответствующими органами власти с учётом хозяйственной деятельности на этих территориях. Например, районы падения не должны включать в себя места постоянного проживания людей, промышленные предприятия, трубопроводы и другие важные объекты. В результате выделенные районы падения могут отличаться от их оптимального расположения по трассе полёта РН, из-за чего часто возникают дополнительные потери выводимой массы. Кроме того, важно учитывать, что авария РН может привести к падению обломков на объекты, расположенные вдоль трассы выведения, поэтому нежелательно, чтобы трасса полёта проходила через крупные населённые пункты. А если аварийная трасса РН проходит по территориям других государств, может потребоваться юридическое согласование запусков с властями этих стран.

В случае запусков пилотируемых кораблей особое значение приобретает организация поисковых работ при аварии РН, и потому очень важно, чтобы рельеф местности вдоль трассы полёта способствовал быстрому обнаружению и спасению экипажа. Это условие особенно актуально в районах падения отделяемых частей, поскольку аварии РН при разделении ступеней являются наиболее вероятными. На рис. 2 показаны трассы выведения РН с космодрома Восточный на орбиты с различными наклонениями с указанием участков с особенностями рельефа местности. Красным показаны районы посадки корабля в случае аварии РН при разделении ступеней, а зелёным отмечены точки, расположенные на удалении 5 680 км от космодрома, которое соответствует максимальной дальности прикрытия трассы выведения поисково-спасательными формированиями при осуществлении пилотируемых полётов с космодрома Байконур на орбиту с наклонением 51,6 ° .

Рис. 2. Трассы выведения ракеты-носителя (РН) на орбиты с различными наклонениями: • — районы посадки корабля в случае аварии при разделении ступеней РН; • — точки на удалении 5 680 км от космодрома (рисунок создан авторами)

При запусках на орбиты с наклонениями от 51,6 до 60 ° основной участок траектории полёта РН до точки, где возможно окончательное выведение корабля с помощью собственных средств, проходит над акваторией Тихого океана, и в случае аварии РН для своевременного оказания помощи экипажу требуется размещение поисковых сил и средств на большом количестве морских судов. При запусках на орбиты с наклонениями от 65 до 83 ° траектории выведения проходят как над морскими, так и над горными участками, что также может осложнить спасение экипажа в случае аварийной посадки. В частности, при аварии РН на участке работы второй ступени посадка экипажа происходит в горах Колымского нагорья со сложным рельефом, а при аварии на участке третьей ступени возможно падение элементов РН на густонаселённые районы США и Канады.

Таким образом, все варианты наклонений орбиты для запуска с космодрома Восточный в северо-восточном направлении (т. е. в сторону вращения Земли) имеют серьёзные ограничения, связанные с тем, что в случае аварии РН может быть нанесён ущерб третьим странам, а при аварийной посадке экипажа могут возникнуть трудности при проведении поисковоспасательных работ.

4. Выбор солнечно-синхронной орбиты для Российской орбитальной станции

При проведении дебатов по выбору наклонения орбиты для РОС в стороне остался вариант запуска в северозападном направлении от космодрома Восточный. Такой вариант снимал бы все ограничения, которые были характерны для траекторий в северовосточном направлении — о них говорилось в разд. 3. На рис. 2 видно, что при запусках в северо-западном направлении районы падения всех отделяемых частей РН будут находиться на территории России, а траектории выведения будут проходить над равнинными районами России, удачно огибая Колымское нагорье. Такие преимущества появляются, начиная с трассы выведения на орбиту с наклонением 97°, т. н. солнечносинхронную орбиту (ССО). К тому же траектория полёта на это наклонение не проходит над территориями других государств, а поисково-спасательные средства для помощи экипажу могут быть размещены на аэродромах вдоль трассы выведения, а также на островах архипелагов Северная Земля, Земля Франца-Иосифа и на острове Шпицберген в Северном Ледовитом океане.

Солнечно-синхронная орбита является одной из трёх особенных орбит вокруг Земли наряду с геостационарной орбитой (наклонение 0 ° ), обеспечивающей неизменное положение спутника над земной поверхностью, и высокоэллиптической орбитой с наклонением 63,4 ° , обеспечивающей длительное пребывание спутника над высокоширотными районами за счёт неизменного положения большой полуоси орбиты. Особенность ССО состоит в том, что из-за влияния гравитационного поля Земли плоскость орбиты повторяет движение Солнца. При этом светотеневые условия на орбите остаются неизменными, а наблюдение интересующих районов на поверхности Земли происходит в одно и то же местное время суток при одинаковых условиях освещения. Охват поверхности земного шара на ССО соответствует наклонению 83 ° — орбита покрывает 99% поверхности Земли до широты 83 ° и всю территорию России с акваторией СМП. Благодаря таким особенностям, ССО широко используется различными спутниковыми группировками, и в первую очередь — спутниками дистанционного зондирования Земли. Поэтому неудивительно, что эта особенная орбита, как и другие две, является одной из самых используемых. На рис. 3 показано распределение спутников по орбитам с различными наклонениями без учёта многочисленных малых спутников связи группировок Starlink и OneWeb (их принцип работы основан на массовом запуске аппаратов с малым временем существования на орбите, а количество спутников может исчисляться тысячами).

Орбитальная скорость 7,8 км/с

Скорость от Земли 0,3 км/с

Вместе с тем недостатком ССО является уменьшение выводимой массы приблизительно на 16% по сравнению с орбитой с классическим наклонением 51,6 ° . Поскольку траектория выведения РН направлена против вращения Земли, вклад дополнительной скорости от её вращения не просто уменьшается, но и препятствует достижению орбитальной скорости. По этой причине для преодоления вращения Земли требуются дополнительные затраты характеристической скорости РН (рис. 4). Но как уже было отмечено, возможности существующих и перспективных российских РН позволяют покрыть этот дефицит.

Несмотря на потерю в выводимой массе, орбита с наклонением 97 ° при запусках с космодрома Восточный даёт важное преимущество перед другими наклонениями с точки зрения безопасности для экипажа при запуске РН. Поэтому эта орбита была принята для дальнейшего рассмотрения в качестве рабочей для РОС и по другим критериям, а её сравнение в основном проводилось с орбитой с классическим наклонением 51,6 ° .

Наклонение орбиты,

Распределение спутниковых группировок по наклонениям орбит (рисунок

Рис. 3.

создан авторами)

Орбита с наклонением 51,6

Орбита с наклонением 97

Скорость от Земли

-0,06 км/с

Орбитальная скорость 7,8 км/с

Скорость от РН

7,5 км/с

Скорость от РН 7,86 км/с

Рис. 4. Требования к характеристической скорости ракеты-носителя для запуска на орбиты с наклонениями 51,6 и 97 ° (рисунок создан авторами)

-

4.1. Обеспечение спуска космических кораблей с орбиты Российской орбитальной станции. Помимо вопросов запуска на орбиту, о которых уже было сказано, немаловажным аспек-

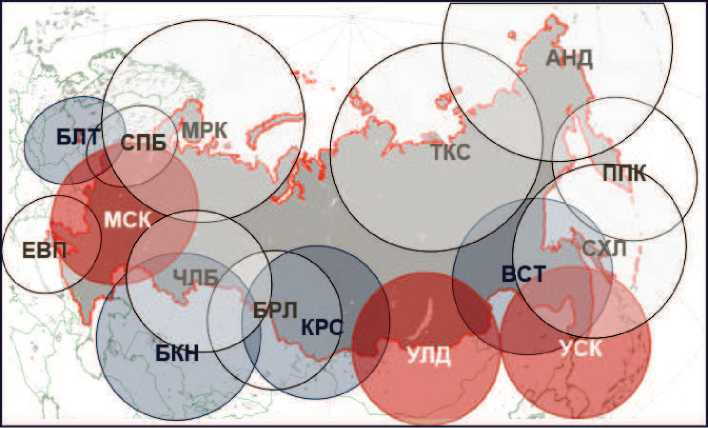

- том при проведении транспортных операций с ОС является обеспечение спуска с орбиты. Спуск с орбиты может осуществляться только в те районы, над которыми проходит траектория полёта РОС, т. е. широта района посадки не может превышать наклонение орбиты. При наклонении орбиты ОС 51,6° посадка может быть осуществлена лишь в густонаселённые южные регионы России (рис. 5). Для наклонения 97° районы посадки могут быть выбраны до широты 83°, что позволяет использовать для посадки северные районы России с приемлемым рельефом и малой плотностью населения. Это обстоятельство также обеспечивает значимое преимущество солнечно-синхронной орбиты перед классической.

-

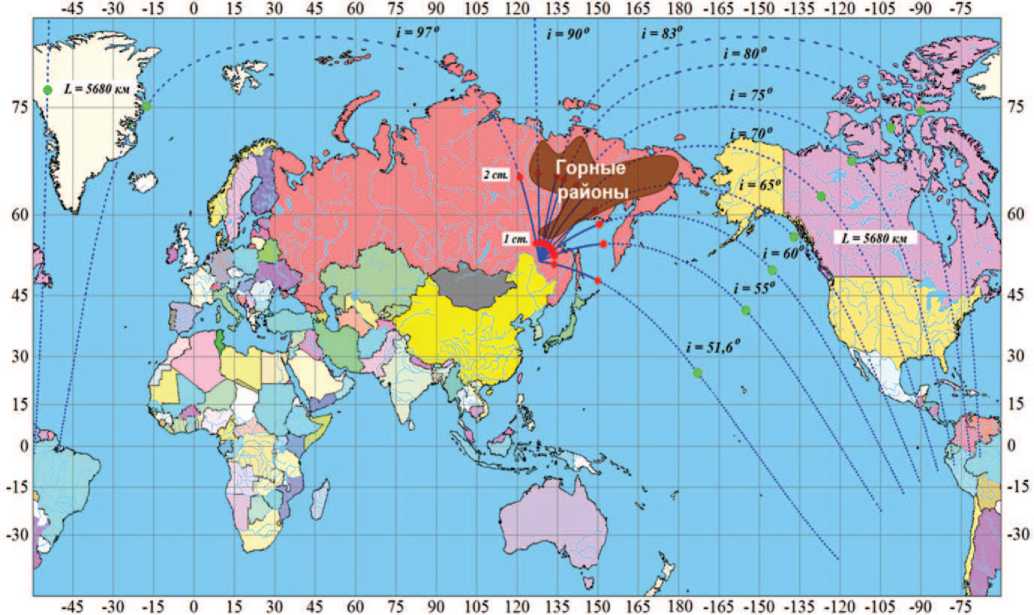

4.2. Возможности наземного контура для управления полётом Российской орбитальной станции. Для эффективного управления полётом РОС и организации её целевой работы важно обеспечить возможность информационного обмена с наземными службами, например, через наземные пункты (НП). В России для управления пилотируемыми полётами используются НП (рис. 6), расположенные вблизи

Балтийска, Москвы, Байконура, Железногорска, Улан-Удэ, Углегорска, Уссурийска, а также Петропавловска-Камчатского, Барнаула, Евпатории и др. Из-за географического расположения НП связь с ОС возможна только при её прохождении над Восточным полушарием Земли в районе северных широт от 35 до 70°. На орбите с наклонением 51,6° ОС проходит через эту зону только на девяти из 15 витков в сутки. Оставшиеся 6 витков остаются без связи с НП, что приводит к её отсутствию в течение 10 ч. На орбите с наклонением 97° ОС пересекает зону видимости НП практически на каждом витке, что исключает продолжительные пере- рывы радиосвязи и является важным преимуществом новой орбиты РОС. Чтобы расширить возможности по управлению полётом РОС, предполагается дополнительно развернуть до пяти новых НП, расположенных вблизи Мурманска, Миасса, Тикси, Поронайска, а также Анадыря.

Рис. 6. Наземный контур управления Российской орбитальной станцией: БЛТ — Балтийск; СПБ — Санкт-Петербург; МРК — Мурманск; МСК — Москва; ЕВП — Евпатория; ЧЛБ — Миасс; БКН — Байконур; БРЛ — Барнаул; КРС — Железногорск; ТКС — Тикси; АНД — Анадырь; ППК — Петропавловск-Камчатский; СХЛ — Поронайск; ВСТ — Восточный; УЛД — Улан-Удэ; УСК — Уссурийск (рисунок создан авторами)

Рис. 5. Охватываемая поверхность Земли, в том числе территории России: --- — орбита с наклонением 51,6 ° ;

--орбита с наклонением 97 ° (рисунок создан авторами)

-

4.3. Светотеневые условия на орбите Российской орбитальной станции. Ещё одним важным фактором, определяющим возможность функционирования ОС, являются светотеневые условия на орбите. Освещённость орбиты может существенно влиять на поддержание теплового режима на борту ОС, особенно когда теневой участок уменьшается или полностью исчезает. Кроме того, освещённость интересующих районов на поверхности Земли также зависит от светотеневых условий на орбите, что, в свою очередь, влияет на возможность визуального наблюдения этих районов при решении целевых задач.

-

4.4. Взаимодействие Российской орбитальной станции с другими орбитальными группировками. РОС разрабатывается как многоцелевой комплекс, способный решать множество задач. Одним из направлений использования станции может стать взаимодействие с другими орбитальными группировками, их обслуживание и развёртывание новых спутников для пополнения состава группировок. Однако для реализации таких задач существует ключевое ограничение — спутниковые группировки должны располагаться вблизи плоскости орбиты РОС. Изменение плоскости орбиты требует больших затрат топлива, что делает невозможным достижение спутниковых группировок, находящихся в других плоскостях. Вблизи плоскости орбиты с наклонением 51,6 ° отсутствуют группировки, с которыми РОС могла бы взаимодействовать, а в случае развёртывания новых спутников с борта РОС их целевое использование в интересах российских заказчиков будет существенно ограничено.

-

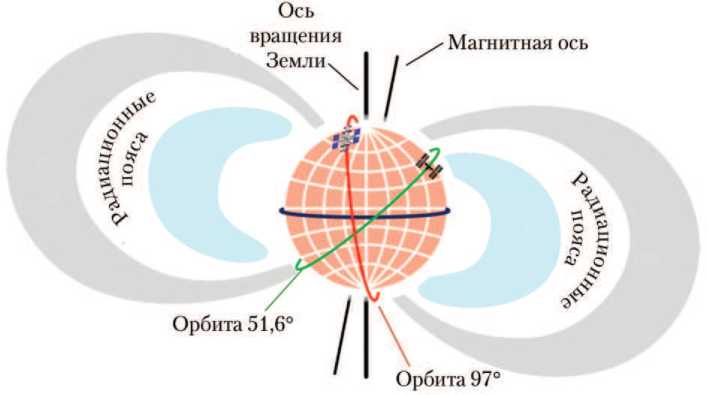

4.5. Радиационная безопасность на орбите Российской орбитальной станции. Безопасность экипажа является ключевым фактором при эксплуатации пилотируемых орбитальных комплексов. Особое внимание уделяется защите от радиации. Существуют различные способы, с помощью которых можно обеспечить безопасность экипажа, однако стоит отметить, что защиту от космического излучения обеспечивает в основном естественное магнитное поле Земли. Когда высокоэнергетические заряженные частицы попадают в магнитное поле Земли, они задерживаются в так называемых радиационных поясах. Эти пояса находятся на высоте более 500 км и покрывают поверхность Земли до широты примерно 65 ° . Как видно на рис. 8, орбита с классическим наклонением 51,6 ° полностью находится под защитой радиационных поясов, в то время как орбита с наклонением 97 ° имеет участки в приполярных областях, где ОС будет выходить из-под защиты радиационных поясов.

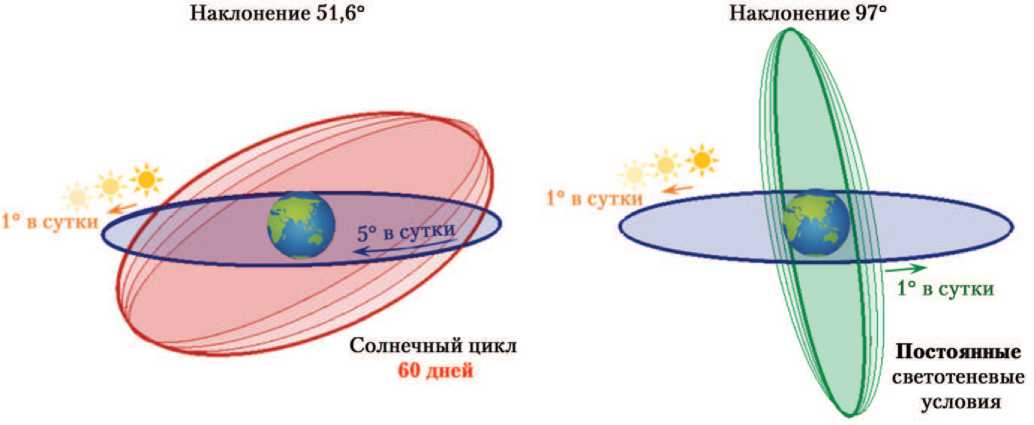

Светотеневые условия на орбите изменяются из-за поворота плоскости орбиты относительно направления на Солнце, а скорость изменения освещённости зависит от высоты и наклонения орбиты (рис. 7). Например, для орбиты с наклонением 51,6° полный оборот плоскости вокруг направления на Солнце происходит за 60 дней. Не менее половины этого времени (30 дней) интересующий район будет непрерывно находиться в тени, и его визуальное наблюдение будет невозможно. Кроме этого, теневой участок на орбите будет сокращаться каждые 30 дней. Важно отметить, что при увеличении наклонения орбиты время полного оборота её плоскости вокруг направления на Солнце также увеличивается. В результате увеличиваются и периоды времени, когда продолжительность теневого участка минимальна или когда интересующий район на Земле будет находиться в тени. Это является существенным недостатком орбит с более высоким наклонением по сравнению с орбитами с классическим наклонением 51,6°.

Орбита с наклонением 97 ° , как уже отмечалось выше, обладает уникальной особенностью: её плоскость вращается со скоростью, синхронизированной с вращением Земли вокруг Солнца. Это создаёт на орбите постоянные светотеневые условия. Как правило, одна из ветвей ССО (восходящая или нисходящая) всегда освещена, в то время как другая остаётся в тени, при этом отсутствуют периоды, когда продолжительность теневого участка сокращается. С точки зрения визуального наблюдения районов на земной поверхности прохождение РОС над ними происходит в одно и то же местное время суток при одинаковом освещении. Кроме того, транспортные операции с РОС на ССО, как и сеансы связи с НП, также будут осуществляться в одно и то же местное время суток. Благодаря такой особенности, при выполнении, например, посадки экипажа в утреннее время суток обеспечивается возможность проведения поисковых операций в течение всего светового дня. Таким образом, предложенная орбита для РОС имеет неоспоримые преимущества перед орбитами с другими наклонениями с точки зрения светотеневых условий.

Рис. 7. Изменение освещённости на орбитах с наклонениями 51,6 и 97 ° (рисунок создан авторами)

Орбита с наклонением 97° является привлекательной благодаря своим уникальным характеристикам, позволяющим вести наблюдение поверхности Земли. Как уже отмечалось, она активно используется различными спутниковыми группировками, особенно спутниками дистанционного зондирования Земли (см. рис. 3). Возможность взаимодействия РОС с этими спутниками может значительно продлить срок их службы и расширить возможности группировок за счёт орбитального обслуживания или запуска новых спутников с борта РОС. Следует отметить, что ССО активно используется аппаратами военного, двойного и коммерческого назначений, а многие малые спутники запускаются на такие орбиты вместе с более крупными аппаратами в качестве попутной коммерческой нагрузки. В этом контексте орбита РОС с наклонением 97° также обладает существенными преимуществами по сравнению с классической орбитой с наклонением 51,6°.

В Институте медико-биологических проблем РАН были проведены исследования [7], которые позволили сделать вывод о допустимом уровне радиационного воздействия на экипаж при наклонении орбиты 97 ° . Важно отметить, что радиационная обстановка на ССО близка к условиям полёта к Луне и другим небесным телам, что открывает новые возможности

Рис. 8. Расположение орбит в магнитном поле Земли (рисунок создан авторами)

для проведения медико-биологических исследований и подготовки к полётам за пределы низкой околоземной орбиты. Открытие таких новых горизонтов является важным аргументом в пользу развёртывания РОС на орбите с наклонением 97 ° .

Подводя итог, нельзя сказать, что выбор ССО для РОС проходил легко. На сложные обсуждения и комплексное сравнение этого варианта с другими потребовалось в целом около года. В результате было показано, что вариант развёртывания РОС на солнечно-синхронной орбите с наклонением 97 ° по всем аспектам превосходит возможности старой орбиты и обеспечит поступательное развитие российской космонавтики и науки. В 2022 г., после принятия принципиального решения о создании РОС на орбите с наклонением 97 ° , были организованы работы по эскизному проектированию станции. При этом ориентировочные сроки запуска первого модуля были назначены на конец 2027 г., а окончательное развёртывание РОС предполагается в 2032 г.

Следует добавить, что в истории советских и российских орбитальных станций есть особый пример эффективного использования высокоширотных орбит. В конце 1980-х гг. две станции «Алмаз», доработанные из пилотируемых в беспилотные, были запущены на высокоширотные орбиты с наклонением 72 ° . Из-за отсутствия возможности дозаправки станций срок их эксплуатации составлял всего два года, но, несмотря на это, результаты их работы оказались востребованными и получили коммерческую отдачу [2]. Такое эффективное использование ОС стало возможным благодаря высокоширотной орбите, и, по мнению авторов, новая орбита будущей РОС также сулит повышение уровня космических услуг и обеспечит поступательное развитие отечественной космонавтики на долгие десятилетия.

ОС зависит от наклонения её орбиты, которое определяет возможности по проведению транспортных операций с ОС, а также по наблюдению поверхности Земли. В СССР и Российской Федерации для пилотируемых полётов с 1966 г. используется орбита с наклонением 51,6 ° , которая в настоящее время существенно ограничивает целевую работу ОС в интересах российских заказчиков. Неоднократные предложения использования орбит с более высокими наклонениями для развёртывания станций были безрезультатными.

В 2020 г. начались работы по выбору рабочей орбиты для будущей Российской орбитальной станции. Назревшая необходимость увеличения наклонения орбиты приводит к уменьшению выводимой массы полезной нагрузки РН, но сохранение старого наклонения орбиты влечёт за собой снижение «отдачи» и неэффективное использование ОС на ближайшие десятилетия.

Одно из основных требований при выборе орбиты для РОС состояло в использовании национального космодрома Восточный. Единственная траектория с этого космодрома с наилучшими условиями по спасению экипажа предполагает запуск на солнечносинхронную орбиту с наклонением 97 ° , которая и стала рассматриваться в качестве рабочей орбиты для РОС. Сравнение возможностей при использовании РОС на этой орбите и на орбитах с другими наклонениями показало, что предложенная орбита с наклонением 97 ° по всем аспектам превосходит другие варианты.

В статье представлены ключевые аспекты, которые легли в основу при выборе орбиты для будущей орбитальной станции. После долгих обсуждений рабочей орбиты и эскизного проектирования станции сроки запуска первого модуля были намечены на конец 2027 г., а окончательное развёртывание РОС запланировано на 2032 г.

Выводы

Список литературы Баллистические аспекты выбора орбиты российской орбитальной станции

- Муртазин Р., Благов В. Факты и мифы об орбите Гагарина. Баллистический анализ // Новости космонавтики. 2016. № 04(399). С. 7-9.

- Мировая пилотируемая космонавтика. История. Техника. Люди / Под ред. Ю.М. Батурина. М.: РТСофт, 2005. 747 с.

- Черток Б.Е. Ракеты и люди. В 4-х т. М.: Машиностроение, 1999. Т. 4. Лунная гонка. 576 с.

- Правительство США одобрило продление соглашения по использованию МКС до 2030 года // Интерфакс: сайт. Режим доступа: https://www.interfax.ru/world/813621 (дата обращения 26.05.2024).

- Об утверждении плана развития Северного морского пути на период до 2035 г.: распоряжение Правительства РФ № 2115-р от 01 августа 2022 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2022. № 32. Стр. 5862.

- Кузнецов И.И., Кузнецов Ю.Л., Мухамеджанов М.Ж., Украинцев Д.С., Шохов Г.В. Оценка энергетических потерь ракеты-носителя типа "Фолкон" при различных вариантах реализации ракетодинамической системы спасения первой ступени // Космонавтика и ракетостроение. 2016 № 3(88). С. 83-92. EDN: VZXSGB

- Shurshakov V., Ivanova O, Drobyshev S., Inozemtsev K. Radiation safety issues for high latitude space stations // Global Space Exploration Conference 2021, GLEX 2021. Saint Petersburg, 2021. P. GLEX-2021,9,1,12, x62549.