Баллистические варианты пилотируемой экспедиции на марс с двигательными установками большой тяги

Автор: Архангельский Николай Иванович, Музыченко Евгений Игоревич, Синицын Алексей Андреевич

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов

Статья в выпуске: 3 (34), 2021 года.

Бесплатный доступ

Проведён анализ показателей эффективности (продолжительности экспедиции, начальной массы экспедиционного комплекса, скорости входа в атмосферу Земли корабля возвращения экипажа) однокорабельной марсианской пилотируемой экспедиции с двигательными установками большой тяги. Получены локально-оптимальные решения (по затратам характеристической скорости на перелёт) траекторий перелёта Земля-Марс-Земля, отличающиеся продолжительностью ожидания у Марса, приближением к Солнцу, а также маршрутом (прямые перелёты Земля-Марс-Земля и с гравитационным манёвром у Венеры на участках Земля-Марс или Марс-Земля). Введённая классификация локально-оптимальных решений применима для двигательных установок как большой, так и малой тяги. Сравнение показателей эффективности проведено для вариантов марсианской пилотируемой экспедиции на базе жидкостных и ядерных ракетных двигателей при ограничении скорости входа в атмосферу корабля возвращения экипажа на Землю не более 12,5 км/с.

Марсианская пилотируемая экспедиция, траектория межпланетного перелёта, большая тяга, жидкостный ракетный двигатель, ядерный ракетный двигатель, продолжительность экспедиции, начальная масса экспедиционного комплекса, скорость входа в атмосферу корабля возвращения экипажа на землю

Короткий адрес: https://sciup.org/143177957

IDR: 143177957 | УДК: 629.788:521.3 | DOI: 10.33950/spacetech-2308-7625-2021-3-96-110

Текст научной статьи Баллистические варианты пилотируемой экспедиции на марс с двигательными установками большой тяги

Человечество с давних времён стремится к исследованию Марса. Марс является наиболее подходящей планетой для посещения людьми, поскольку условия на его поверхности являются приемлемыми (с учётом потребных систем жизнеобеспечения) для пребывания человека. В настоящий момент наблюдается повышенный интерес к пилотируемым полётам на Марс.

Разработки по этой теме ведутся лидирующими космическими державами, такими как США, Россия и Китай.

Существует множество вариантов реализации марсианской пилотируемой экспедиции, которые, в частности, могут быть классифицированы:

-

• по количеству кораблей для совершения одной экспедиции;

-

• по типу энергодвигательной установки;

-

• по баллистической схеме экспедиции.

В данной работе рассмотрены варианты однокорабельной1 экспедиции как более простой и менее рискованной в реализации (по сравнению с многокорабельными вариантами) вследствие отсутствия необходимости проведения дополнительных операций по стыковке марсианского экспедиционного комплекса (МЭК) на орбите Марса.

С точки зрения энергодвигательного обеспечения МЭК возможны варианты использования двигательных (ДУ) или энергодвигательных (ЭДУ) установок как большой, так и малой тяги (на базе электроракетных двигателей с солнечной или ядерной энергоустановкой). Рассмотрение ЭДУ малой тяги выходит за рамки данной статьи.

Энергодвигательное обеспечение марсианской пилотируемой экспедиции на базе ДУ большой тяги исторически рассматривается в большинстве проектов МЭК [1]. Возможны следующие варианты таких ДУ на базе:

-

• жидкостных ракетных двигателей (ЖРД);

-

• однорежимного ядерного ракетного двигателя (ЯРД);

-

• бимодальной ЭДУ (с тяговым режимом работы ЯРД).

В данной работе рассматриваются варианты МЭК на базе ЖРД (как наиболее освоенного типа двигателей) и на базе бимодальной ЭДУ (далее — ЯРД), выполняющей функции как ДУ, так и энергоустановки (в электрогенерирующем режиме) для питания бортовых холодильных установок, обеспечивающих длительное хранение бортового запаса рабочего тела — жидкого водорода.

Баллистические схемы перелёта к Марсу с возвращением при использовании ДУ большой тяги в зарубежных источниках [2–4] подразделяются по продолжительности ожидания МЭК около Марса на два класса:

-

• с длительным ожиданием ( conjunction class );

-

• с ограничением на продолжительность ожидания ( opposition class ).

Отдельно в работе [4] выделена концепция перелёта с циклическим пролётом межпланетного корабля около Земли и Марса ( cycler ), основной проблемой которой является обеспечение технического обслуживания пилотируемых межпланетных кораблей. Целесообразность реализации такой концепции выглядит сомнительной и далее в настоящей статье не рассматривается.

Основным недостатком данной классификации схем перелёта является отсутствие однозначной связи между определяющим признаком (продолжительностью ожидания около Марса) и свойствами траектории перелёта Земля–Марс–Земля из-за многоэкстре-мальности задачи. При этом одно из решений с ограниченной продолжительностью ожидания МЭК у Марса, как правило, безосновательно отбрасывается из рассмотрения (см. работы [2–4]). Кроме того, возможность применения гравитационного манёвра у Венеры на этапе перелёта Земля–Марс либо Марс–Земля определяет траектории, отличные от любых схем прямого перелёта, поэтому целесообразно выделение их в отдельную схему.

Потребность в классификации баллистических схем марсианской пилотируемой экспедиции в первую очередь определяется необходимостью поиска траекторий с заданными свойствами при проведении оценок эффективности того или иного варианта экспедиции. Наиболее удобной для практики проектно-баллистических расчётов представляется классификация траекторий экспедиции, основанная на близости решений к локальным экстремумам по характеристической скорости перелёта Земля–Марс–Земля.

Для траекторий перелётов с ДУ большой и малой тяги можно ожидать близости (в значительной степени повторения) свойств локальных экстремалей, что определяется сходством траекторий в обоих случаях. Таким образом, получается классификация семейств решений, совпадающая для ДУ большой и малой тяги. Важным является то, что результаты поиска траекторий с большой тягой могут показывать наличие дополнительных решений для аналогичных перелётов с малой тягой и наоборот.

основные положения и исходные данные

Последовательность операций в марсианской пилотируемой экспедиции предполагалась следующей:

-

1) перелёт от Земли к Марсу;

-

2) ожидание МЭК на орбите Марса; в это время экипаж десантируется и проводит запланированные работы на поверхности, после чего возвращается на борт МЭК;

-

3) перелёт обратно к Земле;

-

4) спуск экипажа на Землю.

Соответственно, МЭК должен состоять из следующих элементов:

-

• ЭДУ, включая системы хранения и подачи компонентов топ-лива/рабочего тела;

-

• орбитальный модуль для размещения экипажа в межпланетных перелётах;

-

• взлётно-посадочный комплекс (ВПК), доставляющий экипаж на поверхность Марса и обратно на борт МЭК (после чего ВПК остаётся на околомарсианской орбите);

-

• корабль возвращения экипажа на Землю (КВЗ).

Для расчётов были приняты следующие характеристики составляющих элементов МЭК: орбитальный модуль — масса 60 т; ВПК — 55 т (с экипажем); КВЗ — 16,5 т (без ступени торможения).

Для ядерного варианта МЭК принято, что ЭДУ состоит из ЯРД и бакового отсека с рабочим телом (водородом). Масса ЯРД принята равной 55 т [5], относительная масса бакового отсека mб = 0,23 (здесь и далее массы отнесены к массе рабочего тела) для всех трёх ступеней; удельный импульс тяги ЯРД 900 с.

Для МЭК на базе ЖРД относительная конечная масса ракетных блоков I ступени (на топливе Н2+О2) принята равной m к = 0,13, а для II и последующих ступеней: на топливе Н2+О2 m к = 0,15; на топливе АТ+НДМГ m к = 0,10. Удельный импульс тяги ЖРД на топливе Н2+О2 равен I у = 470 с; на топливе АТ+НДМГ I у = 332 с.

С целью минимизации энергозатрат на реализацию экспедиции принято, что экипаж возвращается на Землю с прямым входом КВЗ в атмосферу Земли с гиперболической скоростью. Предполагалось, что КВЗ способен обеспечить безопасное возвращение экипажа со скоростью входа не более 12,5 км/с. Для обоих вариантов МЭК (на базе ЖРД и ЯРД) осуществление торможения КВЗ для выполнения ограничения на величину скорости входа предполагалось с помощью его собственной ДУ, работающей на долгохранимых компонентах топлива (АТ+НДМГ). Относительная конечная масса тормозной ДУ КВЗ равна m к = 0,17. Соответственно, сценарий заключительного этапа экспедиции предусматривает переход экипажа из орбитального модуля в КВЗ непосредственно после входа в сферу действия гравитационного поля Земли, последующее отделение КВЗ и коррекцию траектории его движения.

Продолжительность пребывания МЭК на орбите Марса принималась равной 30 сут для схем с ограниченным ожиданием или оптимизировалась для схемы с длительным ожиданием.

Предполагалось, что старт МЭК с ЖРД производится с низкой круговой орбиты высотой 400 км, а МЭК на базе ЯРД — с орбиты высотой 800 км. В качестве орбиты назначения у Марса рассматривалась эллиптическая орбита с высотой перицентра/ апоцентра 400/20 000 км.

В расчётах применялся метод грависфер нулевой протяжённости. Эфемериды планет рассчитывались с использованием модели EPM2008, разработанной в Санкт-Петербургском

Институте прикладной астрономии РАН [6].

Методический подход к оптимизации траектории перелёта Земля– Марс–Земля с ДУ большой тяги (т. е. при импульсной аппроксимации тяги) заключался в решении задач минимизации функции суммарной величины характеристической скорости от нескольких переменных (решение задачи Ламберта на этапах перелёта Земля–Марс и Марс–Земля). При этом оптимизируемая функция принята зависящей от следующих параметров: даты отлёта от Земли, продолжительности экспедиции и даты отлёта от Марса. Среди разнообразных способов решения задачи Ламберта следует отметить универсальный метод [7], основанный на функциях Штумпфа. Решения задачи Ламберта рассматривались только в пределах одновитковых перелётов для минимизации суммарной продолжительности перелёта Земля–Марс–Земля.

анализ баллистических схем марсианской пилотируемой экспедиции

Эффективность каждого варианта марсианской пилотируемой экспедиции характеризуется следующими показателями: начальная масса марсианского эскпедиционного комплекса на околоземной орбите (определяет масштаб сборочных работ на орбите и фактически является аналогом стоимости экспедиции); продолжительность экспедиции (определяет длительность действия неблагоприятных факторов космического пространства на экипаж) и скорость входа в атмосферу Земли (определяет безопасность экипажа на последнем этапе экспедиции). Так как эти показатели обычно приводят к взаимно противоречивым требованиям к энергодвигательному обеспечению, представляется целесообразным определение проектно-баллистических вариантов, обеспечивающих предельные характеристики одних показателей при реализуемом уровне других.

Важным фактором для проводимого анализа являются сроки повторяемости оптимальных показателей эффективности экспедиции, определяемые в первую очередь повторяемостью углового положения системы Земля–Марс (синодический период около 2,1 года). Период почти полной повторяемости показателей эффективности для разных синодических периодов составляет 15–17 лет и совпадает с периодом между великими противостояниями Земли и Марса.

Аналогично зарубежным источникам [2–4] целесообразно рассматривать отдельно схемы перелёта с ограничением на продолжительность пребывания МЭК у Марса и без ограничения. В последнем случае оптимизация траекторий экспедиции ведёт к длительному ожиданию МЭК у Марса. Ожидание около Марса при этом — более одного года, а общая продолжительность экспедиции может достигать почти трёх лет. В схеме с длительным ожиданием получаются минимальные энергетические затраты на перелёт. Это достигается за счёт организации близких к гомановским перелётов Земля–Марс и Марс–Земля в смежные синодические периоды. При этом обеспечиваются скорости входа КВЗ в атмосферу Земли, близкие к параболическим (~11,2 км/с).

При введении ограничения на продолжительность пребывания у Марса одна из траекторий (Земля–Марс либо Марс–Земля) существенно отличается от гомановской. Соответственно, для траекторий с ограниченным пребыванием на Марсе энергозатраты будут выше, чем для схемы с длительным ожиданием.

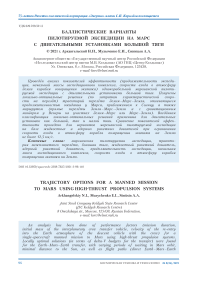

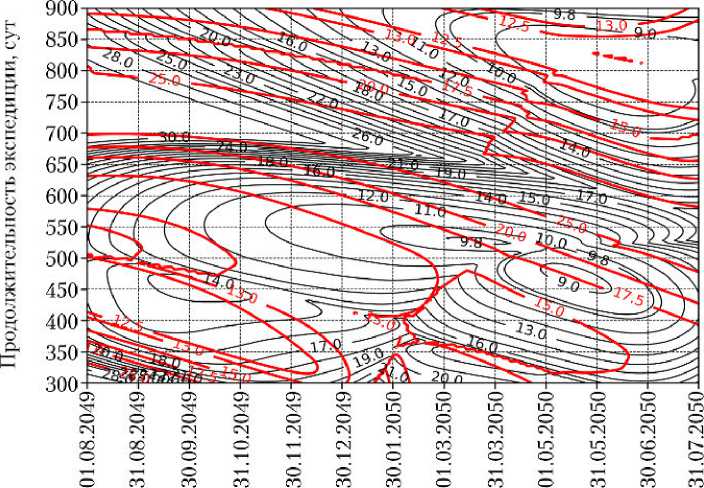

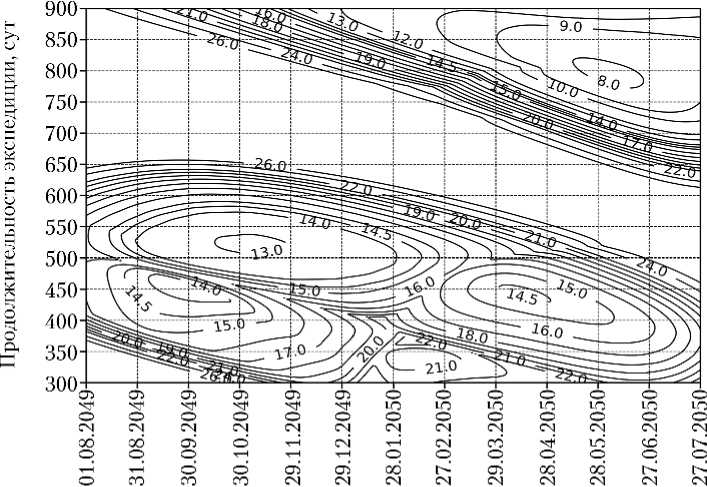

Начальная масса МЭК может быть определена через частный показатель эффективности — характеристическую скорость (оптимумы по начальной массе МЭК и характеристической скорости перелёта почти совпадают). На рис. 1, 2 приведены изолинии характеристической скорости для наиболее и наименее благоприятных синодических периодов 2049–2050 и 2058–2059 гг. в зависимости от продолжительности экспедиции и даты отлёта от Земли при ограниченном пребывании на Марсе (30 сут). При проведении данных расчётов скорость входа КВЗ в атмосферу Земли не ограничивалась. На рис. 1, 2 уровни скорости входа выделены жирными линиями красного цвета, изолинии характеристической скорости показаны чёрным цветом.

Результаты расчётов, представленные на рис. 1, 2, показывают наличие нескольких локальных оптимумов по потребной для реализации экспедиции суммарной характеристической скорости, существенно отличающихся по величине общей продолжительности экспедиции, что послужило основанием для принятия следующей классификации:

-

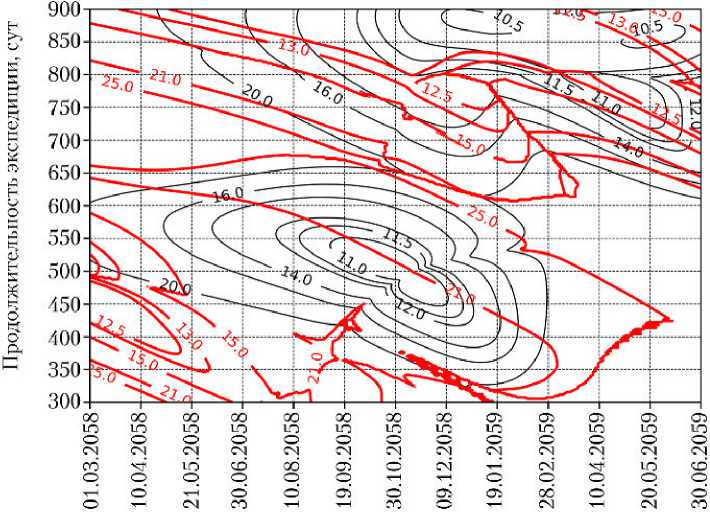

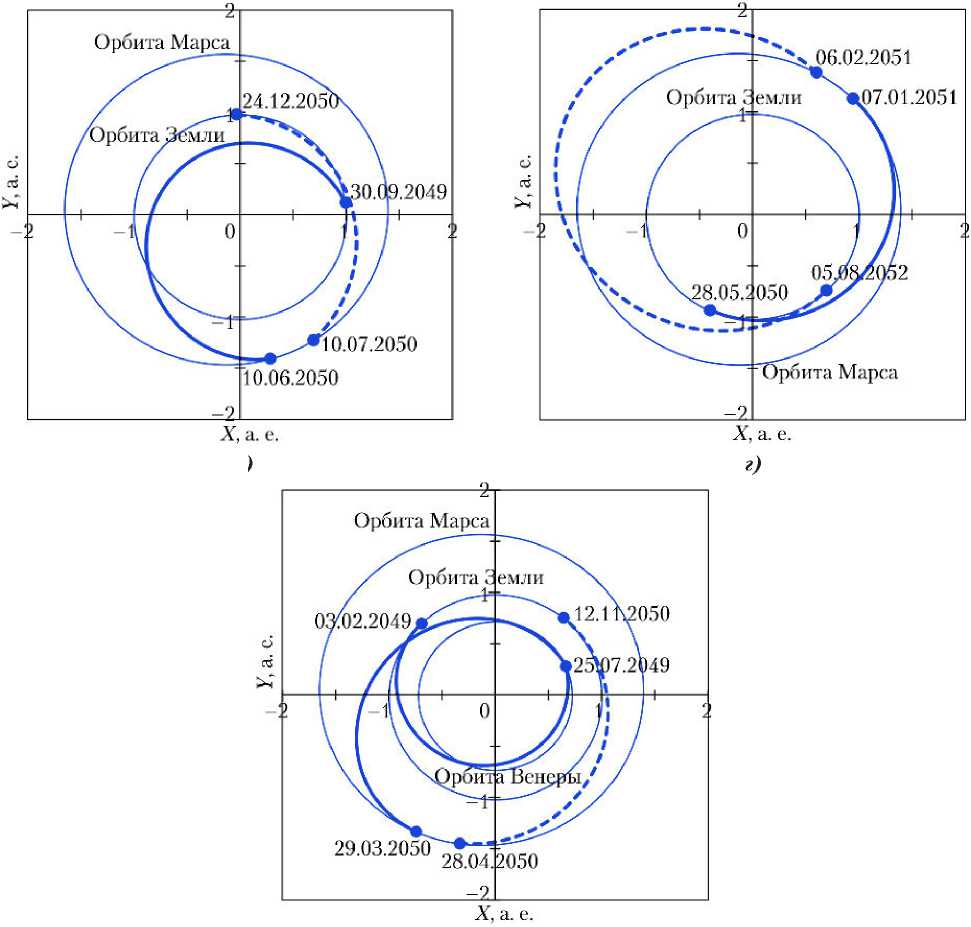

• класс траекторий А, характерных тем, что одна из ветвей траектории (Земля–Марс или Марс–Земля) проходит с существенным приближением к Солнцу (рис. 3, б , в ). Этот класс траекторий на рис. 1, 2 соответствует оптимумам (минимальным значениям) суммарной характеристической скорости на перелёт МЭК с продолжительностью экспедиции 450–530 сут;

-

• класс траекторий В, для которых приближение к Солнцу на величину менее одного радиуса орбиты Земли отсутствует (рис. 3, г ). Этот класс траекторий на рис. 1, 2 соответствует оптимумам (минимальным значениям) суммарной характеристической скорости на перелёт МЭК с продолжительностью экспедиции ~750–800 сут. В работах [2–4] данное семейство решений не рассмотрено.

Принятая классификация траекторий перелёта совпадает с классификацией пон-трягинских экстремалей перелёта Земля–Марс– Земля с малой тягой из работы [8].

Большинство оптиму-мов по величине суммарной характеристической скорости траекторий перелёта, показанных на рис. 1, 2, можно отнести к принятым классам траекторий А или В по траектории возвращения Марс–Земля, за исключением семейства траекторий с оптимумом по суммарной характеристической скорости перелёта, расположенным на рис. 1 слева (вблизи даты 30.09.2049 г. и продолжительности ~450 сут).

Дата отлёта от Земли

Рис. 1. Изолинии характеристической скорости ( ■ ) и скорости входа КВЗ в атмосферу Земли ( ■ ) для схемы с пребыванием на Марсе 30 сут.

Величины скоростей приведены в км/с. Синодический период 2049–2050 г.

Дата отлёта от Земли

Рис. 2. Изолинии характеристической скорости ( ■ ) и скорости входа КВЗ в атмосферу Земли ( ■ ) для схемы с пребыванием на Марсе 30 сут.

Величины скоростей приведены в км/с. Синодический период 2058–2059 г.

|

Орбита Марса Орбита Земли^-43 / • / 1 |

*\д8.12.2050 l№d 1.2050 |

|

! \ 0 \ \ 4 \ ig.OMODO4** -2 |

1.08.2051 J уу |

а)

X, a. e

б)

в)

д)

Рис. 3. Траектории марсианской пилотируемой экспедиции для различных схем: а — длительное ожидание; б — класс А; в — класс А дополнительный оптимум; г — класс В; д — гравитационный манёвр у Венеры

Это семейство характеризуется траекториями с приближением к Солнцу на этапе перелёта Земля–Марс и может быть также отнесено к классу траекторий А (см. рис. 3, в ). Несмотря на то, что суммарные затраты характеристической скорости для этого семейства траекторий значительно больше, чем в случае траекторий класса А на ветви Марс–Земля, скорость входа КВЗ в атмосферу Земли значительно меньше. В случае, когда КВЗ входит в атмосферу Земли не напрямую по гиперболической траектории, а осуществляет вначале торможение и выход на низкую круговую орбиту (именно такая схема возвращения КВЗ часто рассматривается для вариантов энергодвигательного обеспечения МЭК на базе электроракетных двигателей [8]), суммарные затраты характеристической скорости для обоих оптимальных вариантов класса А будут сопоставимыми (т. е. для траекторий класса А имеются две даты отлёта МЭК от Земли в течение синодического периода).

Наличие двух близких по дате отлёта от Земли оптимумов по суммарным затратам характеристической скорости как для траекторий класса А (см. рис. 1, март и апрель 2050 г.), так и для траекторий класса В (см. рис. 2, ноябрь–декабрь 2058 г. и апрель–май 2059 г.) связано с близостью энергетических характеристик траекторий I и II полувитков [9] ветви траектории перелёта Земля–Марс. Существование «энергетических хребтов» [9] приводит также к деформации линий уровня скорости входа КВЗ в атмосферу Земли. Неединственность решений, обусловленная возможностью перелёта по траекториям I и II полувитков при близких энергозатратах, присутствует и в схеме перелёта с длительным ожиданием МЭК у Марса (характерная траектория показана на рис. 3, а), причём как на этапе Земля–Марс, так и на этапе Марс–Земля. Количество оптимальных решений для различных схем перелёта зависит от конкретного синодического периода.

Оптимальным траекториям перелёта с минимальной потребной энергетикой на рис. 1, 2 и минимальной продолжительностью перелёта 450–550 сут (траектории возвращения класса А ) соответствуют скорости входа КВЗ в атмосферу Земли 17,5–21,0 км/с. В связи с неприемлемостью такой высокой скорости входа КВЗ в атмосферу Земли были произведены оптимизационные расчёты с введением ограничения на её величину (до 12,5 км/с), реализуемого с помощью дополнительной тормозной ступени КВЗ после его отделения от орбитального модуля на границе сферы действия Земли.

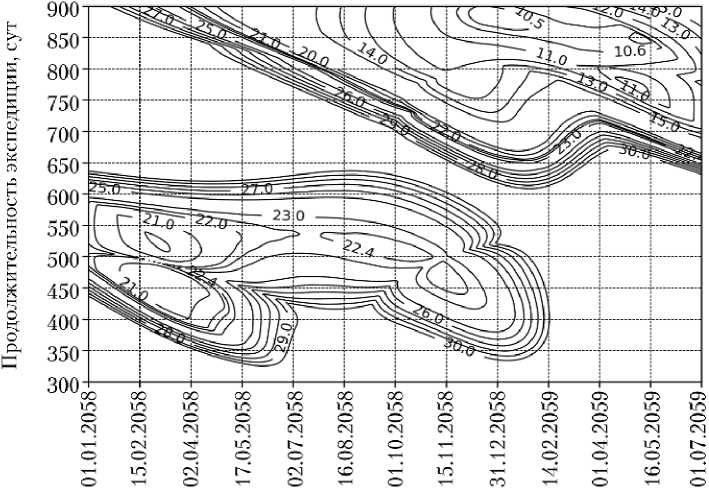

На рис. 4, 5 для наиболее и наименее благоприятных синодических периодов 2049–2050 и 2058–2059 гг., соответственно, приведены изолинии суммарной характеристической скорости перелёта для схем с ограниченным ожиданием с учётом ограничения скорости входа КВЗ до 12,5 км/с. Как видно, ограничение на скорость входа КВЗ в атмосферу Земли приводит к ощутимому росту потребных энергозатрат на перелёт по сравнению с вариантом экспедиции с траекториями класса А без ограничения.

Дата отлёта от Земли

Рис. 4. Изолинии характеристической скорости (величины приведены в км/с) при ограничении на скорость входа КВЗ в атмосферу Земли не более 12,5 км/с. Синодический период 2049–2050 гг.

Несколько снизить потребные энергозатраты на перелёт (за счёт снижения величины импульса торможения у Земли) возможно при организации торможения КВЗ не на границе грависферы, а вблизи атмосферы Земли, как это было рассмотрено в работах [10, 11]. Однако при этом возрастают риски для экипажа, так как в этом случае отсутствуют возможности парирования непредвиденных ситуаций с нарушениями в точном выполнении программы работы тормозной ДУ КВЗ.

Как следует из рис. 1, 2, 4, 5, наличие ограничения на скорость входа КВЗ в атмосферу Земли принципиально не влияет на наличие и взаиморасположение оптимумов по энергозатратам на перелёт МЭК в координатах «продолжительность экспедиции – дата отлёта от Земли». Ограничение на скорость входа КВЗ в атмосферу Земли практически не оказало никакого влияния на перелёты по траекториям класса В , поскольку для них в окрестности экстремума она и так не превышала 12,5 км/с.

Траектории перелёта, у которых на этапе перелёта Земля–Марс либо Марс–Земля совершается гравитационный манёвр у Венеры, целесообразно рассматривать как отдельный (самостоятельный) класс, позволяющий достичь не только некоторого сокра- с ДУ малой тяги не очевидна [12]. Необходимо отметить, что близости траекторий экспедиции с ДУ большой и ДУ малой тяги при использовании гравитационного манёвра у Венеры может и не быть, что связано с жёсткой привязкой дат (обуславливаемой изменением фазовой конфигурации системы Солнце– Венера–Земля–Марс) и наличием продолжительных припланетных участков на траектории экспедиции с ДУ малой тяги, приводящих к невозможности обеспечения близких дат отлёта от планет и гравитационного манёвра к датам траектории экспедиции с ДУ большой тяги.

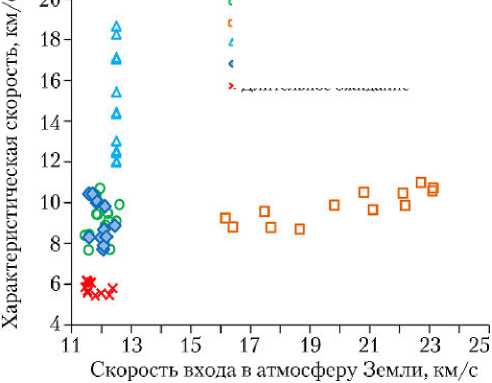

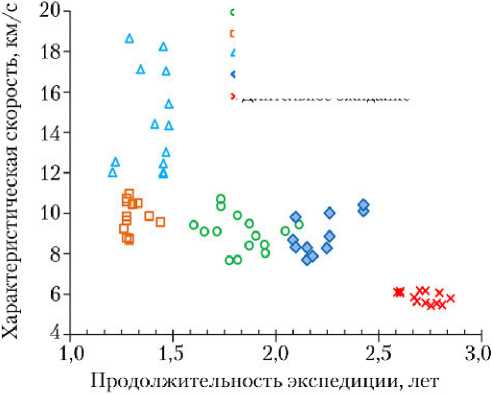

Для оценки достоинств и недостатков каждой из исследованных баллистических схем перелёта, с учётом принятых показателей эффективности экспедиции на Марс, на рис. 6, 7 приведены распределения локально-оптимальных решений в каждый из синодических периодов во временном интервале 2030–2060 гг. для баллистических схем с прямыми перелётами (класс траекторий А и В, длительное ожидание) и с гравитационным манёвром у Венеры в координатах «характеристическая скорость (перелёта) – скорость входа (КВЗ) в атмосферу Земли» и «характеристическая скорость (перелёта) – продол- щения энергозатрат, но скорости входа КВЗ в атмосферу Земли до величины, не превышающей 12,5 км/с, за счёт некоторого увеличения продолжительности экспедиции. Пример траектории перелёта с наименьшими потребными энергозатратами во временном интервале 2049–2060 гг. (с порядком достижения планет Зем-ля–Венера–Марс–Земля) приведён на рис. 3, д.

Хотя траектории перелёта с гравитационными манёврами могут рассматриваться и для экспедиции с ДУ малой тяги, целесообразность проведения гравитационных манёвров для МЭК

и снижения жительность экспедиции».

Дата отлёта от Земли

Рис. 5. Изолинии характеристической скорости (величины приведены в км/с) при ограничении на скорость входа КВЗ в атмосферу Земли не более 12,5 км/с. Синодический период 2058–2059 гг.

о Гравитационный маневр

□ Класс Л без ограничений

6 Класс Я (ограничение 12,5 км/с) о Класс В х Длительное ожидание

Рис. 6. Распределение локально-оптимальных решений применительно к каждому синодическому периоду 2030–2060 гг. для различных схем перелёта в пространстве показателей: скорость входа КВЗ в атмосферу – суммарная характеристическая скорость перелёта о Гравитационный маневр о Класс Л без ограничений а Класс Л (ограничение 12,5 км/с) • Класс В х Длительное ожидание

Рис. 7. Распределение локально-оптимальных решений применительно к каждому синодическому периоду 2030–2060 гг. для различных схем перелёта в пространстве показателей: продолжительность экспедиции – суммарная характеристическая скорость перелёта

Анализ представленных на рис. 6, 7 результатов позволяет провести ранжирование схем марсианской экспедиции по каждому параметру:

-

• по энергозатратам (суммарной характеристической скорости перелёта). Наихудшей по этому показателю эффективности является схема с траекториями класса А (ограничение на скорость входа КВЗ в атмосферу Земли приводит к значительному росту потребной суммарной характеристической скорости перелёта), а наилучшей — схема с длительным ожиданием у Марса. Промежуточное положение занимают схемы

с траекториями класса В и гравитационными манёврами у Венеры;

-

• по продолжительности экспедиции. Ранжирование (от наихудшего варианта к наилучшему) баллистических схем перелёта МЭК по этому показателю эффективности показывает, что наихудшей является схема перелёта с длительным ожиданием, далее следует схема с траекториями класса В , затем — схема с гравитационными манёврами у Венеры, а наилучшими являются схемы перелёта с траекториями класса А (с ограничением на скорость входа КВЗ в атмосферу Земли и без ограничения);

-

• по скорости входа КВЗ в атмосферу Земли. Наихудшей по этому показателю эффективности является схема с траекториями класса А без ограничения. Другие баллистические схемы перелёта МЭК (траектории класса В , с длительным ожиданием, с применением гравитационного манёвра у Венеры) близки по этому показателю между собой, поскольку позволяют достичь сопоставимого и достаточно умеренного уровня скоростей входа ниже 12,5 км/с.

возможности по парированию нештатных ситуаций

Следует отметить, что при выборе баллистической схемы перелёта МЭК необходимо также учитывать неравноценность баллистических схем по возможностям выхода из возможных нештатных ситуаций с МЭК для обеспечения безопасности экипажа.

Так, при использовании в качестве номинальной траектории перелёта класса А в случае непредвиденного увеличения продолжительности пребывания МЭК у Марса имеется возможность перехода к другим баллистическим схемам перелёта: в диапазоне суммарной продолжительности экспедиции 500…700 сут возможны перелёты с гравитационным манёвром у Венеры, начиная с 700 до 850 сут возможны прямые перелёты, соответствующие траекториям класса В, свыше 850 сут (при условии увеличения продолжительности пребывания на Марсе) — перелёты по схеме с длительным ожиданием. При этом перелёты с гравитационным манёвром и прямые перелёты с траекториями класса В имеют сопоставимый уровень потребной энергетики и близкие величины начальных масс МЭК, а траектории с длительным ожиданием у Марса являются наименее энергонапряжёнными и, соответственно, характеризуются наименьшей начальной массой МЭК.

Такая особенность траекторий класса А может быть использована для парирования нештатных ситуаций на МЭК, не позволяющих обеспечить перелёт от Марса к Земле по номинальной (штатной) программе полёта. Так, например, при потере части топлива возможен переход от схемы класса А к траектории класса В или к траектории с длительным ожиданием у Марса при увеличении общей продолжительности перелёта. Увеличение продолжительности экспедиции, по сравнению с номинальной программой полёта МЭК, требует соответствующего учёта при определении характеристик систем жизнеобеспечения экипажа.

В связи с достаточно большим общим запасом топлива/рабочего тела у схемы экспедиции с траекторией перелёта класса А имеется возможность экстренного возвращения на этапе Земля–Марс. Другие баллистические схемы экспедиции для парирования нештатных ситуаций потребуют увеличения количества топлива, а, следовательно, и начальной массы МЭК.

Следует также отметить, что только экспедиции с траекториями перелёта класса А требуют выполнения ограничения по скорости входа КВЗ в атмосферу Земли, а, следовательно, необходимым условием для их реализации является наличие в составе КВЗ тормозной ступени (ДУ). Это обстоятельство является недостатком экспедиции с траекториями класса А, поскольку тормозная ступень КВЗ используется только на заключительном этапе экспедиции и является на других этапах пассивной массой, требующей дополнительных затрат топлива. Вместе с тем, наличие тормозной ступени у КВЗ в случае нештатных ситуаций (например, выход на нештатную траекторию на этапе Марс–Земля) предоставляет расширенные возможности по проведению манёвров КВЗ, обеспечивающих его безопасный вход в атмосферу Земли.

Сравнение вариантов мэк на базе жрд и на базе ярд

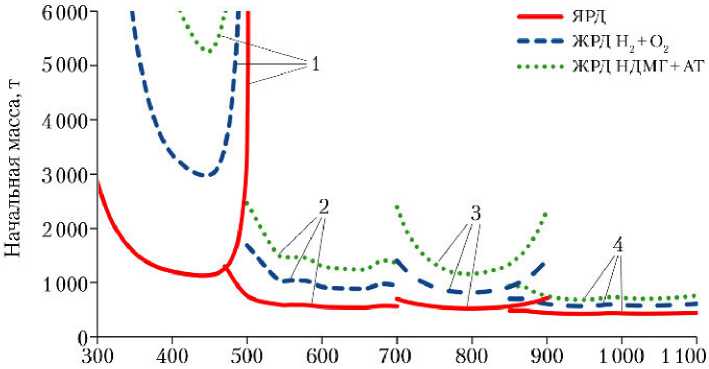

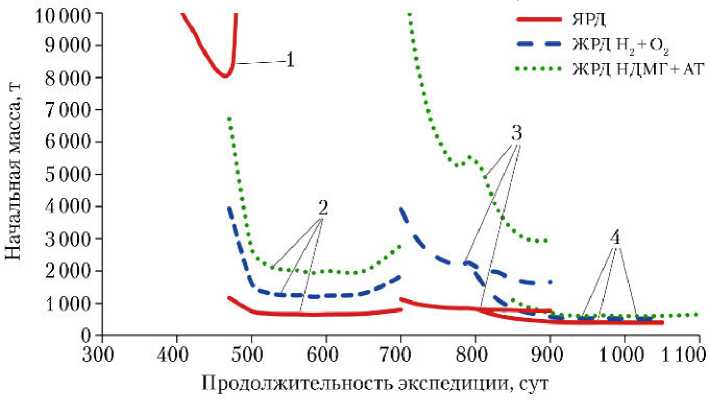

Результаты сравнения вариантов МЭК на базе ЖРД и ЯРД для двух синодических периодов 2049–2050 и 2058–2059 гг. приведены на рис. 8, 9 в виде зависимостей начальной массы МЭК от продолжительности экспедиции для разных баллистических схем перелёта и типа используемого энергодвигательного обеспечения. Представлены варианты МЭК на базе ЯРД, криогенных ЖРД, а также ЖРД на долгохранимых компонентах топлива (с I ступенью на базе криогенных ЖРД).

Из анализа представленных зависимостей следует общий вывод, что применение ЯРД по сравнению с ЖРД позволяет значительно снизить начальную массу МЭК, которая определяет объём и продолжительность сборки МЭК на околоземной орбите, необходимую номенклатуру и число пусков средств выведения её элементов, а следовательно, и затраты на осуществление экспедиции.

Продолжительность экспедиции, сут

Рис. 8. Зависимость начальной массы МЭК от продолжительности для различных типов энергодвигательного обеспечения и схем перелёта применительно к синодическому периоду 2049–2050 гг.: 1 — класс А, ограничение на скорость входа 12,5 км/с; 2 — гравитационный манёвр у Венеры; 3 — класс В; 4 — длительное ожидание у Марса

Причём этот эффект существенно различен в зависимости от выбора синодического периода проведения экспедиции, её общей продолжительности, времени пребывания экспедиции на Марсе и используемой баллистической схемы перелётов.

«Ускоренная» схема (класс траекторий А ) с малым временем пребывания на Марсе (τ = 30 сут) и общей продолжительностью межпланетных перелётов τΣ ≈ 400 сут, ограничиваемой с целью снижения воздействия на членов экспедиции неблагоприятных космических факторов (невесомости, космической радиации, отсутствия магнитного поля и пр.), характерна для начала пилотируемых полётов на Марс, проводимых в отсутствие поддерживающей марсианской базы. В этих условиях варианты экспедиций на базе ЖРД не конкурентоспособны из-за неприемлемо высоких начальных масс МЭК — m 0 = 3 000 т и m 0 ≥ 5 000 т для вариантов МЭК с ЖРД на криогенных и на долгохранимых компонентах топлива, соответственно, при проведении экспедиции в наиболее благоприятный синодический период (2049–2050 гг.). В этих условиях применение ЯРД, имеющего значительно более высокий удельный импульс тяги, позволяет снизить начальную массу МЭК в 3–5 раз — до уровня m 0 ≈ 1 000 т.

Для случая проведения экспедиции в наиболее неблагоприятный синодический период (2058–2059 гг.) начальная масса МЭК на базе ЯРД

Рис. 9. Зависимость начальной массы МЭК от продолжительности для различных типов энергодвигательного обеспечения и схем перелёта применительно к синодическому периоду 2058–2059 гг.: 1 — класс А, ограничение на скорость входа 12,5 км/с; 2 — гравитационный манёвр у Венеры; 3 — класс В; 4 — длительное ожидание у Марса

при перелёте по траектории класса А характеризуется запредельно большими величинами начальной массы МЭК — m 0 ≥ 8 000 т, а МЭК на базе ЖРД принципиально нереализуем. Таким образом, «ускоренные» схемы экспедиции с траекторией перелёта класса А могут быть осуществлены только в благоприятные синодические периоды и только на базе ЯРД, обеспечивающего лучшие технико-экономические показатели в сравнении с ЖРД [11].

Баллистическая схема с малым временем пребывания на Марсе (τ = 30 сут) и классом траекторий В характерна существенно меньшим отличием начальной массы МЭК на базе ЯРД при переходе от наиболее благоприятного синодического периода проведения экспедиции ( m 0 ≈ 520 т) к наименее благоприятному периоду ( m 0 ≈ 780 т). В наиболее благоприятный период (2049–2050 гг.) становится возможным осуществление экспедиции на базе ЖРД — начальная масса МЭК составит m 0 ≈ 820 т и m 0 ≈ 1 200 т для вариантов ЖРД на криогенных и на долгохранимых компонентах топлива, соответственно. Положительными факторами для данной баллистической схемы (в сравнении с «ускоренной» схемой) является отсутствие:

-

• сближения с Солнцем на величину менее одного радиуса орбиты Земли;

-

• потребности в манёвре по ограничению скорости входа КВЗ в атмосферу Земли.

Недостатком данной схемы является двукратное увеличение продолжительности межпланетных перелётов (τΣ ≈ 800 сут), что может потребовать дополнительных массовых затрат как на защиту экипажа от воздействия неблагоприятных космических факторов в межпланетных перелётах, так и на соответствующее увеличение ресурсов его системы жизнеобеспечения.

Более выгодной в этом плане является баллистическая схема с малым временем пребывания на Марсе (τ = 30 сут) и с гравитационным манёвром у Венеры, характерная меньшей общей продолжительностью перелётов (τΣ ≈ 500...600 сут) и меньшей чувствительностью начальной массы МЭК к выбору синодического периода проведения экспедиции. Для данной схемы начальные массы вариантов МЭК на базе ЖРД снижаются до уровней, приемлемых в плане их рассмотрения в качестве альтернативы ядерному варианту МЭК при стартах экспедиции как в благоприятные, так и в неблагоприятные синодические периоды. В частности, для экспедиции длительностью ~600 сут, проводимой в самый благоприятный период (2049–2050 гг.), применение ЯРД позволяет ограничить начальную массу МЭК величиной m0 ≈ 550 т, а в самый неблагоприятный период (2058–2059 гг.) — m0≈700 т, что по сравнению с вариантами использования криогенных ЖРД определяет выигрыш не более чем в ~1,6 и ~1,8 раза, соответственно, а по сравнению с ЖРД на долгохранимом топливе — в ~2,4 и ~2,8 раза.

Серьёзным недостатком данной схемы является повышенный технический риск в успешном выполнении гравитационного манёвра, обусловленный требованием обеспечения высокой точности параметров движения МЭК для совершения запланированного пролёта Венеры. Кроме того, её применение ограничено тем, что системы Солнце–Земля–Марс и Солнце–Венера– Земля–Марс имеют различные синодические периоды, а следовательно, для схемы перелёта с гравитационным манёвром у Венеры оптимумы по затратам характеристической скорости на перелёт необязательно будут в каждом синодическом периоде системы Солнце–Земля–Марс, как для схем с прямым перелётом (хотя, например, могут быть по два оптимума в соседних синодических периодах). Однако, для рассматриваемых периодов 2049–2050 и 2058–2059 гг. локальнооптимальные перелёты с гравитационным манёвром существуют.

С точки зрения обеспечения минимальной начальной массы МЭК, её минимальной чувствительности к выбору синодического периода проведения экспедиции, а также минимальных потерь в эффективности применения

ЖРД вместо ЯРД в составе МЭК, наилучшей является баллистическая схема с длительным ожиданием экспедиции на Марсе, позволяющая организовать близкие к гомановским перелёты Земля–Марс и Марс–Земля с минимальными энергозатратами. В частности, для экспедиции общей длительностью ~1 000 сут, проводимой в самый благоприятный период (при данной схеме — 2058–2060 гг.), применение ЯРД позволяет ограничить начальную массу МЭК величиной m 0 = 400 т, а в самый неблагоприятный период (2049–2051 гг.) — m 0 = 433 т, что по сравнению с вариантами использования криогенных ЖРД определяет выигрыш не более, чем в ~1,3 и ~1,4 раза, соответственно, а по сравнению с ЖРД на долгохранимом топливе — в ~1,5 и ~1,7 раза. Предельные для данной баллистической схемы диапазоны изменения начальных масс вариантов МЭК с ЖРД в зависимости от выбора синодического периода старта ( m 0 = 520…600 т и m 0 = 600…730 т для ЖРД на криогенных и долгохранимых топливах, соответственно) позволяют рассматривать их в качестве недорогой и хорошо освоенной альтернативы ядерному варианту МЭК.

При максимальной суммарной продолжительности экспедиции (~1 000 сут) данная баллистическая схема по общей длительности межпланетных перелётов близка к «ускоренной» схеме, поскольку значительную долю времени (не менее года) экипаж проводит на поверхности Марса в более безопасных и комфортных условиях под защитой заранее созданных убежищ. При этом рассматриваемой схеме свойственны наиболее благоприятные и безопасные условия возвращения экспедиции на Землю — отсутствуют как фактор сближения МЭК с Солнцем, так и риски осуществления манёвров по ограничению скорости входа КВЗ в атмосферу Земли.

Вместе с тем следует отметить, что реализация экспедиций с длительным ожиданием на Марсе потребует дополнительных затрат времени и средств для предварительной доставки и создания автоматическими средствами долговременной поддерживающей станции на Марсе с убежищами для защиты членов экспедиции от воздействия неблагоприятных внешних факторов, необходимыми запасами средств системы жизнеобеспечения и резервными транспортными средствами.

Таким образом, выбор предпочтительного типа энергодвигательного обеспечения МЭК и баллистической схемы проведения пилотируемых экспедиций должен решаться с учётом особенностей принимаемой стратегии, целей и последовательности выполнения программы исследования Марса, технико-экономических показателей сравниваемых вариантов и проблем обеспечения безопасности с парированием нештатных ситуаций.

В целом, как следует из рис. 8, 9, применение ЯРД позволяет снизить начальную массу МЭК (по сравнению с вариантом использования ЖРД) в 1,3…5 раз в зависимости от схемы и синодического периода, что улучшает условия реализации марсианской пилотируемой экспедиции и обеспечивает возможность её совершения на регулярной основе для большинства схем.

заключение

Исследованы свойства различных баллистических схем осуществления марсианской экспедиции с ДУ большой тяги по трём показателям эффективности: продолжительность экспедиции, начальная масса МЭК на околоземной орбите, скорость входа КВЗ в атмосферу Земли. Выделены следующие баллистические схемы марсианской пилотируемой экспедиции:

-

• с траекториями класса А (характеризуются приближением к Солнцу на этапе возвращения);

-

• с траекториями класса В (отсутствует приближение к Солнцу на этапе возвращения ближе 1 а. е.);

-

• с гравитационным манёвром у Венеры;

-

• перелёт с длительным ожиданием у Марса.

Первые три схемы экспедиции предполагают ограниченность продолжительности пребывания МЭК около Марса, в последней эта продолжительность выбирается оптимальной по величине суммарного набора характеристической скорости. Представленная классификация баллистических схем основана на повторяемости локальнооптимальных решений перелётов с возвращением в каждый синодический период системы Земля–Марс. Особенностью этой классификации баллистических схем перелётов Земля–Марс–Земля является соответствие локально-оптимальных решений с большой тягой семействам экстремалей решений с малой тягой (исключение составляет схема с гравитационными манёврами у Венеры).

В работе применительно к однокорабельной марсианской пилотируемой экспедиции рассмотрены ДУ большой тяги на базе ЖРД и ЯРД. По сравнению с энергодвигательным обеспечением на базе ЖРД применение ЯРД за счёт более высокой величины удельного импульса тяги позволяет существенно снизить величину начальной массы МЭК (в 1,3…5 раз в зависимости от баллистической схемы экспедиции).

Список литературы Баллистические варианты пилотируемой экспедиции на марс с двигательными установками большой тяги

- Безяев И.В., Стойко С.Ф. Обзор проектов пилотируемых полётов к Марсу // Космическая техника и технологии. 2018. № 3(22). С. 17-31.

- Human exploration of Mars Design Reference Architecture 5.0. Addendum, NASA/SP-2009-566-ADD, July 2009.

- Human exploration of Mars Design Reference Architecture 5.0. Addendum #2, NASA/SP-2009-566-ADD2, March 2014.

- Walberg G. How Shall We Go to Mars? A Review of Mission Scenarios // Journal of Spacecraft and Rockets. March-April 1993. V. 30. № 2. P. 129-139.

- Ватель М.Н., Карраск В.К., Коротеев А.С., Костылев А.М., Пульхрова И.Г., Семенов В.Ф., Хатулев В.А. Ядерная энергодвигательная установка с твердофазным реактором для марсианского экспедиционного комплекса // ЦНТИ "Поиск", науч.-тех. сб. "Ракетно-космическая техника", вып. 1 (134). Ракетные двигатели и энергетические установки. Системы и средства бортовой энергетики. М.: НИИТП, 1992. С. 121-129.

- Институт прикладной астрономии РАН. Режим доступа: http://iaaras.ru/dept/ephemeris/epm;ftp://ftp.iaaras. ru/pub/epm/EPM2008 (дата обращения 18.03.2021 г.).

- Суханов А.А. Астродинамика. М.: ИКИ РАН, 2010. 202 с.

- Синицын А.А. Баллистические варианты пилотируемой экспедиции на Марс с ядерной электроракетной двигательной установкой // Космическая техника и технологии. 2016. № 4(15). С. 80-90.

- Соловьев Ц.В., Тарасов Е.В. Прогнозирование межпланетных полётов. М.: Машиностроение, 1973. 400 с.

- Архангельский Н.И., Акимов В.Н., Коротеев А.С., Музыченко Е.И. Ядерные ракетные двигатели: состояние раз работки и перспективы применения // Атомная энергия. 2018. Т. 124. № 4. С. 206-211.