Барабинская культура раннего неолита

Автор: Молодин Вячеслав Иванович, Мыльникова Людмила Николаевна, Нестерова Марина Сергеевна, Кобелева Лилия Сергеевна, Ненахов Дмитрий Алексеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

На основании результатов изучения материалов памятников Тартас-1, Усть-Тартас-1 и радиоуглеродных датировок в Барабинской лесостепи выделена ранненеолитическая барабинская культура (VII тыс. до н. э., заходя в VIII и VI тыс. до н. э.). Стоянка Тартас-1 представлена сооружениями и серией ям, в которых заготавливали рыбу, а также помещали приклады. Сделано значительное количество находок из кости и камня. Особую значимость представляет плоскодонный керамический комплекс. На памятнике Усть-Тартас-1 обнаружен оригинальный ритуальный комплекс. В Барабе керамика памятников Тартас-1 и Усть-Тартас-1 аналогична керамике комплекса Автодром-2/2, относимого к боборыкинской культуре и датируемого последней четвертью VI - серединой V тыс. до н. э. Памятники, расположенные севернее, с комплексами плоскодонной посуды, датируются концом VII - первой половиной VI тыс. до н. э. Неолит с плоскодонной посудой Западной Сибири (таежной и лесостепной зоны) предложено оценивать как явление общеисторического и стадиального характера.

Западная сибирь, ранний неолит, поселенческие комплексы, плоскодонная посуда

Короткий адрес: https://sciup.org/147220468

IDR: 147220468 | УДК: 903.8 | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-7-69-93

Текст научной статьи Барабинская культура раннего неолита

Более полувека неолитические комплексы южно-таежного Прииртышья и Барабинской лесостепи являются объектами археологического изучения. Исследованы десятки поселений и могильников, накоплена представительная база источников, проанализированы поселенческая и погребальная практики населения, а также предметные комплексы (см. [Матющенко, Полеводов, 1994; Молодин, 2001; Генинг, и др., 1970; Косарев, 1996; Петров, 1986; 2014; Полосьмак и др., 1989; Косинская, 2001; 2004; 2010а; 2014; Марченко, 2009а] и др.).

В XXI в. в отношении памятников эпохи неолита в регионе сделаны совершенно неожиданные открытия. К ним относятся выявление и исследование серии погребальных комплексов периода развитого неолита с оригинальной погребальной практикой на памятниках Автодром-1 [Бобров и др., 2015] и Венгерово-2 [Молодин и др., 2016], обоснование версии существования на данной территории артынской культуры [Бобров, Марочкин, 2011; Бобров и др., 2010; 2017], в свое время выделенной Л. Л. Косинской [1982] для региона Среднего Иртыша. Заслуживает внимания разработка на основе материалов поселенческих комплексов концепции историко-культурного развития популяций в эпоху неолита [Юракова, 2017]. Значимо также открытие неолитических памятников с плоскодонной посудой, квалифицируемой ее первооткрывателями в Барабинской лесостепи как относящейся к боборыкинской культуре [Бобров, Марочкин, 2013; Бобров и др., 2012а; 2012б; Бобров, Юракова, 2014; Юра-кова, 2010; 2017]. Последний вывод, предложенный кемеровскими коллегами, с самого начала вызывал у авторов настоящей работы серьезные сомнения, которые еще более укрепились с открытием и стационарными раскопками уникального поселенческого ансамбля. Он выявлен на памятнике Тартас-1 и исследовался в течение полевых сезонов 2015–2019 гг. [Моло-дин и др., 2019]. Затем последовало открытие и раскопки производственно-ритуальных комплексов Усть-Тартас-1 (на памятнике Усть-Тартасские курганы) [Молодин и др., 2017]. Это послужило основанием для выделения новой археологической культуры эпохи раннего неолита – барабинской [Там же].

Цель данной работы – представить расширенную характеристику культуры, сформированную на основе результатов изучения хозяйственных комплексов, находок из них и датировок, а также с использованием аналогий с материалами памятников изучаемого региона и сопредельных территорий.

Результаты исследований ранненеолитической барабинской археологической культуры и их обсуждение

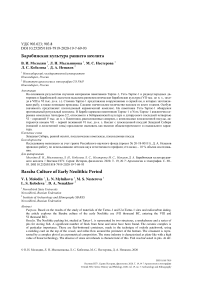

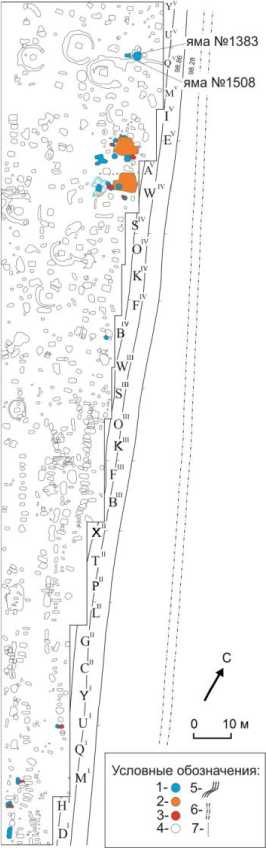

Памятник Тартас-1 представляет собой сосредоточение разновременных и разнокультурных некрополей. Исследуется на протяжении последних 17 лет. Раскопкам предшествовал геофизический мониторинг, благодаря которому были определены границы памятника и его внутреннее устройство. Методом сплошного вскрытия площади объекта изучено около 27 тыс. кв. м, исследовано 764 разновременных захоронения, включая комплексы практически всех открытых в регионе культур, начиная с неолита и заканчивая поздним Средневековьем. Выявлены святилища эпохи бронзы и раннего железного века. Одним из замечательных открытий стала неолитическая стоянка, которая полностью изучена. Объект локализован на краю склона второй надпойменной террасы (рис. 1). Состоял из двух небольших по площади земляных сооружений подчетырехугольной формы, углубленных в материковый суглинок [Молодин и др., 2018. С. 42–44. Рис. 2, 4 ]. Прослежены системы столбовых ям, очаг-коптильня для обработки рыбных запасов (рис. 2). В сооружении № 7 удалось выявить три горизонта обитания. Кроме того, сооружениям соответствовала серия ям разной глубины, предназначенная для хранения рыбы [Молодин и др., 2018].

Рис. 1. Расположение неолитических объектов на площади памятника Тартас-1 (часть плана могильника):

1 – ямы эпохи неолита; 2 – конструкции эпохи неолита; 3 – погребения эпохи бронзы, перекрывающие ямы эпохи неолита; 4 – ямы и погребения эпохи бронзы, раннего железного века и Средневековья; 5 – край террасы; 6 – проселочная колея; 7 – условная граница раскопа

Fig. 1. Location of Neolithic objects on the territory of the site Tartas-1 (part of the plan of the burial ground)

1 – pits of the Neolithic era; 2 – constructions of the Neolithic era; 3 – burials of the Bronze Age overlapping pits of the Neolithic; 4 – pits and burials of the Bronze Age, the Early Iron Age and the Middle Ages; 5 – edge of the terrace; 6 – country track; 7 – conditional boundary of the excavation

Имеется значительное количество разнообразных находок, где особую значимость представляет керамический комплекс – два археологически целых сосуда, а также фрагменты изделий. Это плоскодонные емкости закрытого типа, с венчиком, часто расформированным в плоскую площадку, вытянутым, одутловатым туловом, резко сужающимся к придонной части; по периметру дна чаще всего фиксируется своеобразный наплыв (валик). На одном сосуде венчик отогнут наружу, за счет чего намечена шейка. Данный керамический комплекс был изучен при помощи бинокулярной микроскопии, петрографического и термического методов [Мыльникова и др., 2019]. Установлено, что в качестве исходного сырья использованы слабозапе-соченные ожелезненные суглинки монтмориллонит-гидро-слюдистого состава. По результатам исследования целого сосуда выявлено использование двух источников сырья, куда, кроме названных выше, входили и хлорит-гидрослю-дистые среднезапесоченные суглинки. Зафиксирован один

18 14 10 6 2

Рис. 2 (фото). Конструкция 6, очаг-коптильня, ямы эпохи неолита после выборки заполнения

Fig. 2 (photo). Construction-6, smokehouse, pits of the Neolithic era after filling sampling рецепт формовочных масс: суглинки + песок + шамот + органический раствор. Характер последнего определить довольно сложно, хотя в образцах при бинокулярном исследовании четко читаются беловато-серый налет (признак использования органического раствора), мелкие растительные остатки, мелкие образования округлой формы, сформированные фосфатными материалами. Минеральная добавка составляла 21–31 %, что объясняется использованием довольно жирного исходного сырья. На долю шамота приходилось 3–7 %; в образце второго сосуда зерна шамота единичны. Формовка сосудов осуществлялась на форме-основе с использованием емкостного начина. В качестве строительного элемента выступал упорядоченный трехслойный лоскут. Верхняя часть сосуда формовалась отдельно двумя лентами, составленными из двухслойного лоскута. На верхний край накладывался тонкий витой шнур, накрывающийся далее лентой из лоскутов, загибаемых внутрь сосуда. Подчеркнем, что на изломе всех фрагментов-венчиков фиксируются каналы от выгоревшего обвязочного шнура. Дно – лепешка; изготавливалось также лоскутной техникой, вкладывалось в готовую форму и примазывалось к тулову мелкими лоскутами, в результате чего образовывался валик по периметру.

Таким образом, для памятника Тартас-1 специфическими технологическими чертами изготовления сосудов можно считать технику упорядоченного лоскутного налепа, использование формовочного шнура на верхней части сосуда, образование валика-наплыва по периметру дна как результат формовки.

Орнамент представлен сложной сюжетной композицией, покрывающей всю поверхность сосуда, включая дно. Построение орнамента асимметричное. Прослежены разнонаправленные диагональные ряды прочерченных линий, формирующих взаимопроникающие зоны. Срез венчика и валик (наплыв) по периметру дна орнаментированы косыми овальными вдав-лениями палочки. Часть площади сосуда оставалась неорнаментированной, но тщательно заглаженной. Дно сосуда украшено прочерченной сеткой.

В Барабинской лесостепи и на прилегающих территориях похожая керамика обнаружена на памятнике Автодром-2/2 - отнесена авторами к боборыкинской культуре [Бобров и др., 20126]. Известна она также в комплексах поселения Старый Московский Тракт-5 [Бобров и др., 2019]. Аналогичная посуда зафиксирована и при раскопках комплексов кротовской культуры Венгерово-2 [Молодин и др., 2016].

Сравнивая морфологию и технологию изготовления посуды памятника Тартас-1 с описаниями, предлагаемыми для памятников боборыкинской культуры, следует говорить как о сходстве, так и о различиях. Форма сосудов, зафиксированных на объекте Тартас-1, имеет параллели с оформлением посуды Зауралья и Тоболо-Ишимья, особенно подчеркивается наличие валика по периметру дна [Ковалева, Зырянова, 2010. С. 172. Рис. 115; С. 199. Рис. 137; 2016. С. 11; Кокшаров, Зырянова, 2011. С. 193. Рис. 6; С. 195; Зах, 2009]. Отмечается близкий рецепт формовочных масс для керамики некоторых памятников [Ковалева, Зырянова, 2010. С. 231-233], но основными примесями называются шамот, песок и органику (животного происхождения, в том числе лося (?)). Однако нигде не отмечена лоскутная техника изготовления форм, а техника - признак, который считается традиционным. Использование при формовке сосудов обвязочного шнура зарегистрировано для материалов памятника Авто-дром-2/2 [Бобров, и др., 2012б. С. 7], где отмечено и наличие валика по периметру дна [Там же], а также на посуде памятника Старый Московский Тракт-5 [Бобров и др., 2019]. Имеющие место определенные черты сходства с посудой боборыкинской культуры позволили В. В. Боброву и его коллегам на основании материалов памятника Автодром-2/2 говорить о полном тождестве данных явлений, отнеся барабинские материалы к боборыкинской культуре, и даже показать вектор связей этих комплексов [Бобров, Марочкин, 2013]. Нам представляется, что мы имеем дело с ранее неизвестным в Барабе, да и вообще в лесостепном правобережном Прииртышье, культурным образованием неолита, колорит которого особенно отчетливо проявляется в оригинальной плоскодонной посуде - ее форме, технологии изготовления и орнаментации.

На памятнике была обнаружена довольно представительная серия предметов, выполненных из костей и зубов диких животных и птиц. В пересчете на количество особей выявлены кости от семи лосей, трех лошадей, двух медведей, а также бобра и лисицы. Костяной материал использовался для изготовления орудий труда, оружия и украшений. Обращают на себя внимание такие предметы, как наконечник гарпуна, проколки, основы вкладышевых орудий, подвески из зубов животных. Перечисленные предметы имеют достаточно широкий круг аналогий на памятниках разнообразных культур эпохи неолита и бронзы как Западной Сибири, так и Северной Азии в целом. Особо следует отметить обломок вкладышевого орудия, свидетельствующий о том, что такая техника, возникнув в регионе в верхнем палеолите [Ге-нинг, Петрин, 1985; Генинг и др., 1973], затем активно применялась носителями неолитических сообществ в регионе [Молодин, 2001] и продолжала бытовать здесь вплоть до эпохи раннего металла (усть-тартасская культура).

Особо внушительным материалом на памятнике является серия каменных предметов, представленных орудиями труда (213 экз.) и техническими сколами (113 экз.). Преобладают изделия на пластинах (73 экз.), часть которых - вкладыши. Особенностью комплекса высту- пает оформление вкладышей и перфораторов крутой притупляющей вентральной ретушью по обеим латералям. Представительна категория скребков на отщепах (27 экз.) полуокруглой, округлой, веерообразной формы. Их характеризует чаще всего крутой рабочий край, оформленный краевой ретушью с дорсала, занимающий от 1/3 до полной окружности. Выделяется серия концевых и боковых скребков крупных размеров с высоким рабочим краем. К орудиям на пластинах относится серия проколок. Рубящие орудия представлены каменным топором подтреугольной формы, обработанным крупными снятиями по боковым граням, утончающими сколами - на обушке. Поверхность орудия подправлена шлифовкой. Встречены крупные обломки шлифованных топоров. Довольно представителен набор каменных абразивов, составляющий 6 % от всего комплекса каменных орудий. Абразивы выполнены из мягких пород камня - песчаников и конкреций. Это фрагменты плиток, прямоугольные и овальные бруски, используемые по всем плоскостям, а также более мелкие оселки со следами заточки разнообразных инструментов. К отходам производства и техническим сколам можно отнести отщепы без следов утилизации, чешуйки и т. д.

Таким образом, каменная индустрия памятника характеризуется как пластинчатая (63 %) при большом значении вкладышевой техники. Использование в качестве заготовки отщепов связано с оформлением различных скребков (24 %). Преобладает отжимная техника скола. Вместе с тем особенности профиля некоторых пластин позволяют предполагать использование мягких отбойников [Павленок Г. Д., Павленок К. К., 2014. С. 32]. Подобное процентное соотношение в орудийном комплексе характерно и для зауральских комплексов боборыкин-ской культуры [Зах, 2009; Ковалева, Зырянова, 2010], а также и для памятника Автодром-2/2 [Бобров и др., 2012б]. С этим объектом прослеживаются параллели в качестве исходного сырья, равно как и в составе орудийного набора [Там же]. Следует особо подчеркнуть еще и такую особенность для состава каменной индустрии, как отсутствие каменных наконечников стрел.

Специфической особенностью для неолитической стоянки Тартас-1 явилась серия ям значительного диаметра и глубины, использовавшаяся населением для хранения и закваски рыбных запасов (рис. 3). Ямы были рассредоточены по краю террасы и особо сконцентрированы вблизи хозяйственно-жилых конструкций. Рыба в них загружалась слоями, ямы закрывались, а затем, по мере необходимости, вскрывались и использовались для очередной закладки (рис. 4). Большая глубина ям (около 2 м и глубже) была связана с необходимостью осуществления их оперативного дренажа, более нужного в летний дождливый период. Подобный способ заготовки рыбных запасов хорошо известен по данным этнографии у многочисленных народов Сибири [Алексеенко, 1967; Копылов, 1999; Логинов, 2000; Миллер, 2009; Пекарский, 1958; Саввин, 2005; Тучкова, 2013; Федорова, 2000; Худяков, 1969]. Хранение позволяло накапливать продукты питания в течение длительного времени, уменьшая зависимость от сезонных явлений, что приводило к повышению социально-экономической устойчивости древних коллективов. Рыба являлась источником животных белков, которыми она богаче, чем говядина, яйца и мясо птицы, в два-три раза [Копылов, 1999. С. 40].

Стратиграфические наблюдения, проведенные при разборке культурных слоев ям-хранилищ, ярко демонстрируют многократность подобных закладок. Иногда удавалось даже фиксировать неразобранные пласты рыбы, которые по каким-то причинам не были извлечены из ям (см. рис. 4).

Ихтиологические определения материала, выполненные канд. биол. наук Л. А. Коневой (НГПУ), показали, что в ямах заготавливали не хищную рыбу, а достаточно крупные особи карася ( Carassius ), язя ( Leuciscus idus ) и плотвы ( Rutilus rutilus lacustris ) (все из семейства карповых). По-видимому, во время закладки и последующей расконсервации в ямы нередко попадали каменные и костяные орудия, а также фрагменты керамики, которые культурно диагностируют комплекс закладки.

Рис. 3 (фото). Ямы эпохи неолита после выборки заполнения

Fig. 3 (photo). Neolithic pits after filling sampling

Рис. 4 (фото). Скопление костей рыбы в яме № 1508

Fig. 4 (photo). The accumulation of fish bones in pit no. 1508

а

б

Рис. 5 (фото). Разрезы ямы № 1383: а – разрез по линии ССЗ – ЮЮВ; б – разрез по линии З – В

Fig. 5 (photo). Sections of pit no. 1383: a – section along the line North North–West – South Southeast; b – section along the line West – East

Рис. 6 (фото). Скелет зайца в яме № 1383

Fig. 6 (photo). Skeleton of a hare in Pit No. 1383

Еще одна характерная черта сооружений - в ямах неоднократно обнаружены проявления ритуальной деятельности человека. На разных этапах функционирования ям в них помещали своеобразные приклады (варианты жертвенного комплекса) - трупы разнообразных животных (рис. 5, 6). Причем обряды, сопровождаемые этими подношениями, были различны. Например, на дно ямы № 991 была помещена росомаха ( Gulo gulo ), т. е. представитель таежной фауны, которая, судя по наличию копролитов и костей с погрызами, какое-то время жила на дне ямы, и ее, очевидно, подкармливали. После гибели животного яму использовали по прямому назначению. Затем, после определенного времени функционирования, в яму был помещен труп собаки, насильственно умерщвленной. Показательно, что помимо росомахи ( Gulo gulo ) и собаки ( Canis ) в качестве прикладов использовались и не расчлененные трупы других животных - лисицы ( Vulpes vulpes ) и зайца ( Lepus ) (см. рис. 5-6). Кроме того, вероятно, тоже в качестве прикладов, в ямы для квашения рыбы помещали черепа и зубы живот -ных - волка ( Canis lupus ), собаки ( Canis ), козы ( Capra ). Встречены позвонки, лопатки и длинные кости конечностей быка ( Bos Taurus ), лисицы, козы, горностая ( Mustela erminea ). Очевидно, это также своего рода приклады, а не просто остатки пищи. Следует добавить, что по определениям, выполненным канд. биол. наук С. К. Васильевым (ИАЭТ СО РАН), в культурном слое поселения обнаружены еще и кости лося. Наличие в ямах костей птиц (утиных) можно оценивать двояко - и как следы ритуальных действий, и как помещение вместе с рыбой для заквашивания.

Любопытной особенностью, зафиксированной в ямах для квашения рыбы на двух памятниках - Тартас-1 и Усть-Тартас-1, является присутствие в них костей позднеплейстоценовой фауны. Это рога бизона и фрагменты рогов гигантского оленя (определения С. К. Васильева). Вероятно, их помещение в ямы было связано с какими-то ритуалами. Не исключено, впрочем, что эти животные водились в Барабе в раннем голоцене. Во всяком случае, об обитании гигантского оленя здесь можно говорить вполне определенно [Vander Plicht et al., 2015].

Дальнейшие исследования в этом районе Барабинской лесостепи позволили открыть и другие памятники этой культуры, принадлежность которых к раннему неолиту подтверждается аналогичной керамикой, морфологией исследуемых сооружений, а также радиоуглеродными датами. К этим объектам относится оригинальное строение, расположенное на площади поселения кротовской культуры Венгерово-2, серия ям-хранилищ для квашеной рыбы, выявленная на памятнике Усть-Тартас- 1 (Усть-Тартасские курганы), здесь же открытый и частично исследованный культовый комплекс. Все объекты сосредоточены на краю второй террасы левого берега р. Тартас, образующей в этом месте Урочище Таи. Открытие последних памятников произошло благодаря геофизическим исследованиям, проведенным германскими и российскими геофизиками совместно со специалистами из ИАЭТ СО РАН.

Ямы для квашения рыбы на этих памятниках представляли собой абсолютно аналогичные конструкции по планиграфии, глубине и цикличности культурных напластований, включавших пласты остатков рыбы, по небольшому представительству костяных и каменных орудий и культурно маркирующей керамике. Особо подчеркнем, что в заполнении ям выявлены фрагменты и археологически целый сосуд, а также часть другого сосуда [Молодин и др., 2015]. Среди найденных предметов следует выделить костяные ножи, видимо для чистки рыбы, а также выразительный каменный скребок на пластинчатом отщепе с веерообразной рабочей кромкой. Более того, в ямах были обнаружены и ритуальные приклады в виде скелетов зайцев.

Сказанное выше свидетельствует о том, что перед нами абсолютно созвучные явления, представляющие специфические комплексы, связанные с заготовкой рыбы и сопутствующими ритуальными действиями.

На памятнике Усть-Тартас- 1 обнаружен оригинальный ритуальный комплекс, требующий специальной характеристики. Так как это не является задачей данной работы, предлагаем его краткое описание. Он представляет собой выделенную ровиком на краю террасы довольно обширную поверхность (исследованная площадь составляет 297 кв. м), создающую са- кральное пространство. Ровик П-образной формы, узкий (ширина от 0,2 до 1,5 м), но глубокий (до 1 м от материка). С наружной и внутренней сторон ровик оконтурен системой овальных ям, сооруженных бессистемно, однако как бы дублирующих его направление. В ровике и ямах присутствуют неолитические предметы в виде фрагментов керамики, каменных и костяных орудий, костей и черепов животных. Выделим яму с черепом собаки (№ 29), колотушку из рога лося (возможно, для бубна) и вкладышевый кинжал, имеющий абсолютные аналогии с орнаментированным гравировкой изделием из знаменитого Оленеостровского могильника [Гурина, 1956].

Особое место отводится находке приклада в самой широкой части ровика (1,5 м). Он представлял собой, очевидно, помещенный в какую-то емкость набор плотно примыкающих друг к другу предметов. Это изделия из камня - концевые скребки, нуклеус с отщепами, которые поддаются ремонтажу, тесло, отщепы и сколы; подвески, выполненные из эпифизов куропатки; конусовидный предмет из рога; массивная лопатка из черепа лося; кинжаловидные предметы из костей крупного животного; массивный вкладышевый кинжал; массивная заготовка изделия со следами сколов; кости конечностей лебедя; навершие в виде объемной скульптуры головы лося. В верхней части приклада - изделие из лопатки лося, выполненное в виде фигуры птицы с объемно переданной головой, волнообразным краем и оформленным лезвием, используемое, видимо, для выделки шкур или снятия коры (?). Сходство с фигурой птицы обеспечивало массивное орудие из рога с заполированным рабочим концом, однозначно имитирующее крыло птицы.

Перечисленные предметы имеют аналогии в комплексах изделий, относящихся к мезолиту - раннему неолиту памятников преимущественно таежной зоны Европы и Зауралья [Гурина, 1956; Искусство..., 1992].

Важны результаты стратиграфических наблюдений, полученных на памятнике Тартас-1. Так, неолитические объекты неоднократно (по меньшей мере семь раз!) перекрывались погребальными сооружениями эпохи бронзы. Рядом со стоянкой исследовано погребение № 644, относящееся к V тыс. до н. э. В контексте настоящего исследования важно то, что в заполнении могилы был обнаружен фрагмент керамики эпохи раннего неолита, попавший туда из ранненеолитического культурного слоя.

Получена также представительная серия радиоуглеродных дат (23) для разнообразных объектов на памятниках Тартас-1, Усть-Тартас-1 и Венгерово-2 (ранненеолитический комплекс). Все даты по костям животных получены в высокорейтинговых лабораториях Германии и России. Они укладываются в пределы VII тыс. до н. э. (большинство), заходя в VIII и VI тыс. до н. э. [Молодин и др., 2018; 2019]. Имеющийся разброс дат в пределах тысячелетия вновь демонстрирует хорошо известную проблему радиоуглеродных датировок в границах одного комплекса, что объясняется целым набором неоднозначных для различных памятников, порой вообще труднообъяснимых явлений [Косинцев и др., 2004; Косинская, 2004; 2010б], включающих и несовершенство метода. Однако именно этому методу принадлежит настоящее и будущее археологии.

Одновременно нельзя не отметить, что устойчивая серия этих радиоуглеродных дат оказалась не сопоставимой с датировками аналогичного комплекса керамики из поселения Ав-тодром-2/2, полученных прямым датированием керамики [Мосин, 2015; 2016]. Их калиброванные значения находятся в промежутке между последней четвертью VI и серединой V тыс. до н. э. Учитывая существующую близость плоскодонных керамических комплексов памятников Тартас- 1, Усть-Тартас- 1, с одной стороны, и Автодром-2/2, с другой, равно как и иных параметров сопоставляемых явлений [Юракова, 2017], объяснений такому несоответствию дат может быть два.

Первое, и наиболее вероятное, объяснение заключается в несовершенстве метода прямого датирования керамических образцов. Вторым вариантом объяснения могла быть возможность достаточно длительного обитания в Барабинской лесостепи носителей традиций изготовления плоскодонной посуды. Оба объяснения, разумеется, нуждаются в дополнительной проверке и аргументации, что, будем надеяться, дело недалекого будущего. С нашей точки зрения, культурные параллели представителей этих групп памятников, к тому же находящихся в пределах видимости, несомненны.

Какое же культурно-хронологическое место занимают Тартасский и Усть-Тартасский археологические комплексы с плоскодонной керамикой?

Уже отмечалось, что на территории Барабинской лесостепи и прилегающих районов Прииртышья наиболее ранние проявления человеческой деятельности относятся к финальной стадии плейстоцена и не уходят глубже пятнадцати тысяч лет от нашего времени [Генинг, Петрин, 1985; Петрин, 1986; Зенин, 2003]. К мезолитической эпохе надежно относятся стоянка Черноозерье IV и VIа [Генинг и др., 1973] и, возможно, Козловка [Молодин, 1985]. Так, хронология мезолитических стоянок на р. Конде определяется временем 9 500–6 700 л. н., при этом даты моложе 7000 л. н. могут считаться спорными [Тимофеев, Зайцева, 1997; Погодин, Беспрозванный, 1999; Беспрозванный, Погодин, 2006]. Для определения границы мезолита и неолита опорной можно принять серию калиброванных датировок, полученных благодаря работам Л. Л. Косинской на памятнике Харампур-4 [2010б. С. 34]. По-видимому, данные параметры можно экстраполировать и на более южные, в том числе лесостепные, районы Западной Сибири.

Реально имеющаяся на данный момент серия радиоуглеродных дат с неолитических памятников Барабинской лесостепи не так уж велика. Она получена в разных по уровню исследований лабораториях и квалифицирует комплексы развитого и позднего неолита. В целом калиброванные даты укладываются в пределы V – первой половины IV тыс. до н. э. [Марченко, 2009а; 2009б; Молодин и др., 2016]. Тогда рассмотренные в работе комплексы с плоскодонной посудой памятников Тартас-1 и Усть-Тартас-1 относятся к его наиболее ранней стадии, которая может быть квалифицирована как ранний неолит региона. Важно, что этот вывод совпадает с хронологической оценкой неолитических памятников западносибирского Севера. Так, калиброванные радиоуглеродные даты позволяют говорить о помещении группы ранненеолитических памятников в пределы конца VII – первой половины VI тыс. до н. э. Вторая группа памятников (VI – середина V тыс. до н. э.) датирована исследователями средней стадией неолита [Косинская, 2010а; 2014]. Подчеркнем и то обстоятельство, что к наиболее ранней стадии отнесены комплексы с плоскодонной посудой, квалифицированные как поселения кошкинской культуры [Косинская, 2010б]. Плоскодонная керамика обнаружена и на поселении Барсова Гора II/9 [Чемякин, 2008; 2009; 2011]. Как отмечает Л. Л. Косинская, жилища 15 и 16 датируются в пределах раннего «неолита 1», а жилище 7 относится к раннему «неолиту 2» (по ее периодизации) [2014. С. 35]. Поэтому неолит с плоскодонной посудой Западной Сибири (таежной и лесостепной зоны) следует оценивать как явление общеисторического и стадиального характера, в основе, вероятно, автохтонного. Отнесение Тартасских комплексов с плоскодонной посудой, как и отмеченных выше из таежной зоны Западной Сибири, таких как амнинские [Морозов, Стефанов, 1993; Стефанов, Борзунов, 2008] и каюков-ские [Ивасько, 2002; 2008], к раннему неолиту не позволяет связывать их с боборыкинской культурой хотя бы по той причине, что последняя по времени выглядит значительно моложе [Ковалева, Зырянова, 2008; Выборнов, 2008; Выборнов и др., 2014], чем предыдущие образования [Косинская, 2014]. За автохтонную версию происхождения образований с плоскодонной посудой западносибирского Севера из местного мезолита, высказанную Л. Л. Косинской [2010б], говорят сопряженность дат и другие черты, проявлявшиеся в эти эпохи, например эволюция технологии каменной индустрии и домостроительства [Косинская, 2010а].

Сходные явления могли быть и в Барабинской лесостепи, однако мезолитический период здесь пока слабо изучен, хотя известные мезолитические комплексы Прииртышья как будто не противоречат этой версии.

Думается, что малоперспективно искать истоки исхода носителей культуры с плоскодонными формами посуды откуда-то с юга или запада, где подобная керамика известна, например, в неолите лесостепного и степного Поволжья [Выборнов, 2008], как и с территории рос- сийского Дальнего Востока [Окладников, Медведев, 1983]. Центры с древнейшей плейстоценовой керамикой в мире сегодня обозначены [Жущиховская, 2011; Jordan at al., 2016], однако и они явно свидетельствуют о том, что человечество пришло к изобретению глиняной посуды далеко не одновременно и это явление не связано с миграциями континентального или глобального характера.

Мы должны отдать должное нашим кемеровским коллегам, открывшим в Барабинской лесостепи совершенно новый культурный пласт неолитической культуры [Бобров и др., 2012а; 2012б; 2013; Бобров, Марочкин, 2013; Бобров, Юракова, 2014; Юракова, 2010; 2017]. Не менее важным оказалось выявление подобных комплексов с плоскодонной посудой на территории Северо-Восточного Казахстана [Мерц, 2014; 2015]. Эти открытия позволяют совершенно по-новому представить динамику историко-культурных процессов в лесостепном и степном Прииртышье.

Вместе с тем открытие и исследование памятников Тартас-1 и Усть-Тартас-1, обеспеченных серией радиоуглеродных дат, дающих возможность отнести их к началу неолита, не позволяют принять в полной мере историко-культурные интерпретации и, как следствие, те дефиниции, которые ими предлагаются. Кроме того, в вышеуказанных работах присутствует явная недооценка феномена неолита с плоскодонной посудой, имеющего место в таежной зоне Западной Сибири с очень ранними датами, вполне созвучными с результатами изучения памятников Тартас-1 и Усть-Тартас-1 [Стефанов, Борзунов, 2008]. Нам представляется, что боборыкинская культура Зауралья является завершающей стадией данного явления для западносибирского неолита. Об этом свидетельствуют морфология керамики, технология ее изготовления, выглядящая значительно более завершенной, чем ранняя, и имеющиеся радиоуглеродные даты. Поэтому ни о какой миграции носителей боборыкинской культуры с запада на восток речи быть не может.

По-нашему мнению, происхождение плоскодонной керамики в таежной и лесостепной зонах Западносибирской равнины следует рассматривать как явление автохтонное, конвергентное по сути, возникшее в силу каких-то обстоятельств и существовавшее порой на протяжении всего неолита, продолжая иметь место и в ряде культур эпохи раннего металла (например, усть-тартасской культуры). Вероятно, это были разные культурные образования, имеющие как общие черты, так и особенности, позволяющие специалистам говорить об основных типах посуды - амнинской [Морозов, Стефанов, 1993; Стефанов, Борзунов, 2008], или даже особой культуры - каюковской [Ивасько, 2008]. И таких образований по мере увеличения источниковой базы региона будет становиться, по-видимому, все больше (см., например: [Кирюшин Ю. Ф., Кирюшин К. Ю., 2016]). Носители данного феномена сосуществовали на определенных этапах развития с западносибирскими культурами с остродонной и круглодонной посудой, причем нередко в так называемых смешанных комплексах [Гаджиева, 1993; Хвостов, 1997; Чемякин, 2008]. Очевидно, сходные явления были и в лесостепной зоне. Поэтому нет ничего удивительного, когда, например, на памятниках с плоскодонной посудой Тоболо-Ишимья, отнесенных В. А. Захом к боборыкинской культуре, были получены датировки, свидетельствующие о времени бытования комплексов уже в VIII тыс. до н. э. [Зах, 2006; Зах, Еньшин, 2015]. Весь вопрос может состоять в том, являются ли эти памятники, как полагают их исследователи, боборыкинскими [Зах, 1987], или это тоже традиция изготовления плоскодонной посуды западносибирского неолита, возникшая раньше, чем собственно боборыкинская культура Зауралья? Последняя версия нам представляется более предпочтительной.

Заключение

Исходя из вышесказанного, отнесение анализируемого материала памятников Тартас -1, Усть-Тартас-1, Венгерово-2, а также Автодром-2/2 и Старый Московский Тракт-5 из Бара-бинской лесостепи к боборыкинской культуре не только некорректно, но и неверно. Некри- тичное использование этого термина, которое в настоящее время фигурирует в специальной литературе (см.: [Бобров, Марочкин, 2013; Бобров и др., 2012а; 2012б; Бобров, Юракова, 2014; Зах, 1987; Зах, Еньшин, 2015; Кирюшин Ю. Ф., Кирюшин К. Ю., 2016; Мерц, 2014; 2015; Юракова, 2010; 2017]) является не просто ошибочным, а искажающим суть исторического процесса.

Мы уже отмечали, что понимаем те негативные явления, которые часто влекут за собой переименования уже вошедших в научный оборот культурных дефиниций [Молодин и др., 2017]. В данном конкретном случае приходится на это пойти, чтобы исключить, во-первых, путаницу в терминологии, во-вторых, явные ошибки в квалификации исторических явлений. Таким образом, для анализируемых в настоящей работе ранненеолитических комплексов Тартас-1, Венгерово-2, Усть-Тартас-1 и, скорее всего, для памятников (с плоскодонной посудой) Автодром-2/2 и Старый Московский Тракт-5 мы предлагаем ввести понятие «барабин-ская культура», которая входит в западносибирскую общность неолита с плоскодонной керамикой. Отнесение к этой культуре близких по облику памятников современного Казахстана и Приишимья требует дополнительных исследований, поскольку и на этих территориях могли существовать локальные культурные группы, имевшие свою специфику, но изготавливавшие плоскодонную посуду.

С большой долей вероятности можно предположить, что истоки этой культуры могут уходить в культуру местного плейстоцена, свидетельством чего являются не только близость каменного инвентаря, но и наличие на плейстоценовом памятнике Венгерово-5 традиции квашения рыбы в яме, с присутствием прикладов в виде плейстоценовой фауны и характерных каменных орудий [Деревянко, Молодин, 1974; Зенин, 2003]. При этом их диаметр, глубина, слоистость стратиграфии абсолютно аналогичны тем, что наблюдаются на стоянках раннего неолита Тартас-1 и Усть-Тартас-1.

Received

16.07.2020

Список литературы Барабинская культура раннего неолита

- Алексеенко Е. А. Кеты. Историко-этнографические очерки. Л.: Наука, 1967. 266 с.

- Беспрозванный Е. М., Погодин А. А. Мезолит севера Западной Сибири: итоги изучения // Современные проблемы археологии России: Материалы Всерос. археол. съезда. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. Т. 1. С. 168.

- Бобров В. В., Марочкин А. Г. Артынская культура // Тр. III (XIX) Всероссийского археологического съезда. СПб.; М.; Великий Новгород, 2011. Т. 1. С. 168.

- Бобров В. В., Марочкин А. Г. Боборыкинский комплекс из Барабы: проблема исторической интерпретации // Вестник ТГУ. История. 2013. № 3 (23). С. 211-215.

- Бобров В. В., Марочкин А. Г., Юракова А. Ю. Керамика артынской поздненеолитической культуры (по материалам поселения Автодром-2) // Культура как система в историческом контексте: опыт Западно-Сибирских археолого-этнографических совещаний. Томск: Аграф-Пресс, 2010. С. 113-116.

- Бобров В. В., Марочкин А. Г., Юракова А. Ю. Новые материалы боборыкинской культуры в Барабинской лесостепи // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Итоговой сессии ИАЭТ СО РАН 2012 г. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012а. Т. 18. С. 19-24.

- Бобров В. В., Марочкин А. Г., Юракова А. Ю. Поселение боборыкинской культуры Авто-дром-2/2 (северо-западные районы Барабинской лесостепи) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2012б. № 3 (18). С. 4-13.

- Бобров В. В., Марочкин А. Г., Юракова А. Ю. Неолитическое поселение Автодром 1 в Ба-рабинской лесостепи: результаты раскопок в 2013 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. Т. 19. С. 14-19.

- Бобров В. В., Марочкин А. Г., Юракова А. Ю. Исследования поселенческих и погребальных комплексов эпохи неолита на памятнике Автодром-1 в Барабинской лесостепи в 2015 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. Т. 22. С. 7-11.

- Бобров В. В., Марочкин А. Г., Юракова А. Ю. Поселение артынской культуры Авто-дром-2 - памятник позднего неолита в Барабинской лесостепи // Археология, этнография и антропология Евразии. 2017. Т. 45, № 1. С. 49-61.

- Бобров В. В., Марочкин А. Г., Юракова А. Ю., Веретенников А. В. Южная группа жилищ поселения Старый Московский Тракт-5 в Барабинской лесостепи (итоги работ 2019 года) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. Т. 25. С. 328-335. DOI 10.17746/26586193.2019.25.328-335

- Бобров В. В., Юракова А. Ю. Боборыкинский комплекс в неолите Барабинской лесостепи // Тр. IV (ХХ) Всероссийского археологического съезда в Казани. Казань: Отечество, 2014. Т. 1. С.211-214.

- Выборнов А. А. Неолит Волго-Камья. Самара: Изд-во СМГПУ, 2008. 490 с.

- Выборнов А. А., Мосин В. С., Епимахов А. В. Хронология Уральского неолита // Археология, этнография и антропология Евразии. 2014. № 1 (57). С. 33-48.

- Гаджиева Е. А. Неолит бассейна р. Конды: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб., 1993. 18 с.

- Генинг В. Ф., Гусенцова Т. М., Кондратьев О. М., Стефанов В. И., Трофименко В. С. Периодизация поселений неолита и бронзового века Среднего Прииртышья // Проблемы хронологии и культурной принадлежности археологических памятников Западной Сибири. Томск: Изд-во ТГУ, 1970. С. 12-51.

- Генинг В. Ф., Петрин В. Т. Позднепалеолитическая эпоха на юге Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 1985. 88 с.

- Генинг В. Ф., Петрин В. Т., Косинская Л. Л. Первые поселения эпохи позднего палеолита и мезолита в Западной Сибири // Из истории Сибири. Томск: Изд-во ТГУ, 1973. Вып. 5. С. 24-47.

- Гурина Н. Н. Оленеостровский могильник // МИА. 1956. № 47. 431 с.

- Деревянко А. П., Молодин В. И. Исследование памятников Барабинской лесостепи // АО 1973 года. М., 1974. С. 196-197.

- Жущиховская И. С. Древнейшая керамика: пути технологической инновации // Вестник ДВО РАН. 2011. № 1. С. 101-110.

- Зах В. А. К вопросу о боборыкинской культуре // Роль Тобольска в освоении Сибири: Тез. Обл. науч. конф., посвящ. 400-летию Тобольска. Тобольск: [б. и.], 1987. С. 11-13.

- Зах В. А. Периодизация неолита лесного Тоболо-Ишимья // Археология, этнография и антропология Евразии. 2006. Т. 6, № 1 (25). С. 70-83.

- Зах В. А. Хроностратиграфия неолита и раннего металла лесного Тоболо-Ишимья. Новосибирск: Наука, 2009. 320 с.

- Зах В. А., Еньшин Д. Н. К вопросу о неолитизации в лесостепи Западной Сибири // Вестник КемГУ. 2015. Т. 6, № 2 (62). С. 34-43.

- Зенин В. Н. Поздний палеолит Западно-Сибирской равнины: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Новосибирск, 2003. 59 с.

- Ивасько Л. В. Укрепленное поселение каменного века Каюково-2 // Материалы и исследования по истории Северо-Западной Сибири. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2002. С. 7-25.

- Ивасько Л. В. О каюковской археологической культуре // Барсова Гора: древности таежного Приобья. Екатеринбург; Сугрут: Урал. изд-во, 2008. С. 112-122.

- Искусство каменного века (лесная зона Восточной Европы). М.: Наука, 1992. 136 с.

- Кирюшин Ю. Ф., Кирюшин К. Ю. Керамика боборыкинского облика с поселений юго-западных районов Алтайского края // Теория и практика археологических исследований. 2016. № 2 (14). С. 7-23.

- Ковалева В. Т., Зырянова С. Ю. К вопросу о сатыгинском типе керамики // Барсова Гора: древности таежного Приобья. Екатеринбург; Сугрут: Урал. изд-во, 2008. С. 135-145.

- Ковалева В. Т., Зырянова С. Ю. Неолит Среднего Зауралья: боборыкинская культура. Екатеринбург: Учебная книга, 2010. 308 с.

- Ковалева В. Т., Зырянова С. А. Проблема интерпретации боборыкинской культуры Среднего Зауралья в контексте новейших открытий // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2016. № 3 (34). С. 5-20.

- Кокшаров С. Ф., Зырянова С. Ю. Неолитические комплексы поселения Геологическое XVI // Вопросы археологии Урала. Екатеринбург; Сургут: Магеллан, 2011. Вып. 26. С. 185198.

- Копылов В. А. География населения: Учеб. пособие. М.: Маркетинг, 1999. 124 с.

- Косарев М. Ф. Неолит Восточного Зауралья и Западной Сибири // Археология. Неолит Северной Евразии. М.: Наука, 1996. С. 253-269.

- Косинская Л. Л. Поздненеолитическая стоянка Артын на Среднем Иртыше // Археологические исследования севера Евразии. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1982. С. 18-27.

- Косинская Л. Л. Керамический комплекс в неолите Западной Сибири (таежная зона) // Проблемы изучения неолита Западной Сибири. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2001. С. 61-67.

- Косинская Л. Л. Проблемы хронологии западносибирского неолита (к вопросу о роли радиоуглеродного датирования) // Проблемы хронологии и этнокультурных взаимодействий в неолите Евразии. СПб.: Изд-во ИИМК РАН, 2004. С. 301-307.

- Косинская Л. Л. Глава 1. Археологические культуры Ямала. 1.1. Каменный век севера Западной Сибири // История Ямала. Т. 1: Ямал традиционный. Кн. 1: Древние культуры и коренные народы. Екатеринбург: Изд-во Баско, 2010а. С. 22-47.

- Косинская Л. Л. Сырьевая стратегия и камнеобработка как аспекты культурной адаптации (по материалам неолитических памятников севера Западной Сибири) // Уральский исторический вестник. 2010б. № 2 (27). С. 13-25.

- Косинская Л. Л. Ранняя гребенчатая керамика в неолите Зауралья // Уральский исторический вестник. 2014. № 2 (43). С. 30-39.

- Косинцев П. А., Бобковская Н. Е., Беспрозванный Е. М. Радиоуглеродная хронология археологических памятников таежной зоны Западной Сибири // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во ТГУ, 2004. Вып. 2. С.17-32.

- Логинов К. К. Чем питались люди в древнем Заонежье // Кижский Вестник. 2000. № 5. URL: http://kizhi.karelia.ru

- Марченко Ж. В. Культурная принадлежность, хронология и периодизация археологических памятников среднего течения р. Тары (эпоха неолита и бронзы): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 2009а. 26 с.

- Марченко Ж. В. Радиоуглеродная хронология археологических памятников эпохи неолита и раннего металла Барабинской лесостепи // Роль естественнонаучных методов в археологических исследованиях. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2009б. С. 140-143.

- Матющенко В. И., Полеводов А. В. Комплекс археологических памятников на Татарском Увале у деревни Окунево. Новосибирск: Наука, 1994. 223 с.

- Мерц В. К. Боборыкинский комплекс поселения Борлы (Северо-Восточный Казахстан) // Тр. IV (XX) Всерос. археол. съезда в Казани. Казань: Отечество, 2014. Т. 1. С. 297-301.

- Мерц В. К. О керамике боборыкинского типа из неолит-энеолитических комплексов Северного Казахстана // Древний Тургай и Великая степь: часть и целое: Сб. ст., посвящ. 70-летию В. Н. Логвина. Костанай; Алматы: Изд-во ИА им. Маргулана, 2015. С. 267272.

- Миллер Г. Ф. Описание сибирских народов // Миллер Г. Ф. Этнографические труды. М: Памятники исторической мысли, 2009. Ч. 1: Источники по истории Сибири и Аляски из российских архивов. 456 с.

- Молодин В. И. Бараба в эпоху бронзы. Новосибирск: Наука, 1985. 200 с.

- Молодин В. И. Памятник Сопка-2 на реке Оми (культурно-хронологический анализ комплексов эпохи неолита и раннего металла). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. Т. 1. 128 с.

- Молодин В. И., Кобелева Л. С., Мыльникова Л. Н. Ранненеолитическая стоянка Усть-Тар-тас-1 и ее культурно-хронологическая интерпретация // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. Т. 23. С. 172-177.

- Молодин В. И., Ненахов Д. А., Мыльникова Л. Н., Райнхольд С., Пархомчук Е. В., Ка-линкин П. Н., Пархомчук В. В., Растигеев С. Д. Радиоуглеродное датирование комплекса эпохи раннего неолита памятника Тартас-1 (Среднее Приомье) с использованием установки «Ускоритель масс-спектрометр ИЯФ СО РАН» // Археология, этнография и антропология Евразии. 2019. Т. 47, № 1. С. 15-22. DOI 10.17746/1563-0102.2019.47.1. 015-022

- Молодин В. И., Ненахов Д. А., Нестерова М. С., Дураков И. А., Васильев С. К. Оригинальный производственный комплекс на памятнике Тартас-1 (Барабинская лесостепь) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. Т. 21. С. 326-331.

- Молодин В. И., Нестерова М. С., Мыльникова Л. Н. Керамические комплексы эпохи неолита из памятника Венгерово-2 (Барабинская лесостепь) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. Т. 22. С. 130-134.

- Молодин В. И., Рaйнхольд С., Мыльникова Л. Н., Ненахов Д. А., Хансен С. Радиоуглеродные даты неолитического комплекса памятника Тартас-1 (ранний неолит в Барабе) // Вестник НГУ. Серия: История, филология, 2018. Т. 17, № 3: Археология и этнография. С. 39-56. DOI 10.25205/1818-7919-2018-17-3-39-56

- Морозов В. М., Стефанов В. И. Амня-1 древнейшее городище Северной Евразии? // Вопросы археологии Урала. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1993. Вып. 21. С. 161-163.

- Мосин В. С. Неолит лесостепного Зауралья и Прииртышья: новейшие исследования и периодизация // Вестник КемГУ. 2015. № 2 (62). С. 108-113.

- Мосин В. С. Социокультурное пространство в позднем каменном веке // Вестник Перм. ун-та. История. 2016. Вып. 1 (32). С. 19-27.

- Мыльникова Л. Н., Молодин В. И., Бобров В. В., Стефанов В. И. Керамика эпохи раннего неолита Западной Сибири (результаты термического анализа) // Уральский исторический вестник. 2019. № 4 (65). С. 17-29.

- Окладников А. П., Медведев В. Е. Исследование многослойного поселения Гася на Нижнем Амуре // Изв. СО АН СССР. Серия общественных наук, 1983. Т. 1, № 1. С. 93-97.

- Павленок Г. Д., Павленок К. К. Техника отжима в каменном веке: обзор англо- и русскоязычной литературы // Вестник НГУ. Серия: история, филология. 2014. Т. 13, № 5: Археология и этнография. С. 26-37.

- Пекарский Э. К. Словарь якутского языка. М.: Изд-во АН СССР, 1958. Т. 1. 263 с.

- Петрин В. Т. Палеолитические памятники Западно-Сибирской равнины. Новосибирск: Наука, 1986. 142 с.

- Петров А. И. Эпоха позднего неолита и ранней бронзы в Среднем Прииртышье: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Кемерово, 1986. 18 с.

- Петров А. И. Эпоха позднего неолита и ранней бронзы в Среднем Прииртышье. Омск: Изд-во ОмГУ, 2014. 348 с.

- Погодин А. А., Беспрозванный Е. М. Новые исследования каменного века таежной зоны Западной Сибири // 120 лет археологии восточного склона Урала. Первые чтения памяти В. Ф. Генинга. Новейшие открытия уральских археологов. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1999. С. 99-103.

- Полосьмак Н. В., Чикишева Т. А., Балуева Т. С. Неолитические могильники Северной Ба-рабы. Новосибирск: Наука, 1989. 104 с.

- Саввин А. А. Пища якутов до развития земледелия (опыт историко-этнографической монографии). Якутск: Изд-во ИГИ АН РС(Я), 2005. 376 с.

- Стефанов В. И., Борзунов В. А. Неолитическое городище Амня I (по материалам раскопок 1993 и 2000 годов) // Барсова Гора: древности таежного Приобья. Екатеринбург; Сугрут: Урал. изд-во, 2008. С. 105-107.

- Тимофеев В. И., Зайцева Г. И. К проблеме радиоуглеродной хронологии неолита степной и юга лесной зоны европейской части России (обзор источников) // Радиоуглерод и археология. 1997. Вып. 2. С. 98-108.

- Тучкова Н. А. Пища и домашняя утварь // Селькупы: очерки традиционной культуры и селькупского языка. Томск: Изд-во ТПУ, 2013. С. 153-166.

- Федорова Е. Г. Рыболовы и охотники бассейна Оби: проблемы формирования культуры хантов и манси. СПб.: Европейский дом, 2000. 366 с.

- Хвостов В. А. Проблемы периодизации и хронологии памятников неолита - раннего металла Омского Прииртышья // Россия и Восток: археология и этническая история. Омск: Изд-во ОмГУ, 1997. С. 15-19.

- Худяков И. А. Краткое описание Верхоянского округа. Л.: Наука, 1969. 267 с.

- Чемякин Ю. П. Барсова Гора. Очерки археологии Сургутского Приобья. Древность. Сургут; Омск: Омский Дом печати, 2008. 224 с.

- Чемякин Ю. П. Охранные раскопки на поселении Барсова Гора II/9, или Двадцать лет спустя // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во ТГУ, 2009. С. 198-213.

- Чемякин Ю. П. Радиоуглеродные даты памятников Барсовой Горы // Вопросы археологии Урала. Екатеринбург; Сургут: Магеллан, 2011. Вып. 26. С. 247-249.

- Юракова А. Ю. О керамике боборыкинского облика из центральной Барабы (по материалам поселения Автодром-2 // Евразийское культурное пространство. Археология, этнология, антропология: Материалы докладов V (L) Российской (с международным участием) ар-хеолого-этнографической конференции студентов и молодых ученых. Иркутск: Оттиск, 2010. С.184-186.

- Юракова А. Ю. Неолит Барабинской лесостепи и южно-таежного Прииртышья: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Кемерово, 2017. 30 с.

- Jordan P., Gibbs K., Hommel P., Piezonka H., Silva F., Steele J. Modelling the diffusion of pottery technologies across Afro-Eurasia: emerging insights and future research. Antiquity, 2016, no. 90351, p.590-603.

- Plicht J. van der, Molodin V. I., Kuzmin Ya. V., Vasiliev S. K., Postnov A. V., Slavinsky V. S.

- New Holocene refugia of giant deer (Megaloceros giganteus Blum.) in Siberia: updated extinction patterns. Quaternary Science Reviews, 2015, no. 114. p. 182-188.